Перспективы развития рф в современном мире кратко

Обновлено: 28.06.2024

К 2024-му году власть лишится значительного числа всех этих людей.

В целом в России до 2024-го и даже 2030 года не будет никаких кардинальных изменений по сравнению с нынешним временем. Болото будет и дальше кое-как обживаться, люди приспосабливаться к окружающей среде – принимая облик царящих тут пресмыкающихся и земноводных. Самые удачливые станут пернатыми всеядными¸ получившими возможность кроме того, что смотреть свысока на ползающий и плавающий мирок, так и мигрировать в тёплые края. Неудачливым тоже найдётся своя экологическая ниша: жуков-плавунцов, пиявок и прочих болотных насекомых. Самые же неудачливые пойдут на торф, который имеет шанс когда-то стать топливом для топки. То есть будут гнить за Идею.

Это была художественная шутка

Если же серьёзно рассматривать перспективы России до 2024 года и шире – до 2030 года, то следует опираться на три показателя, определяющие жизнь в стране:

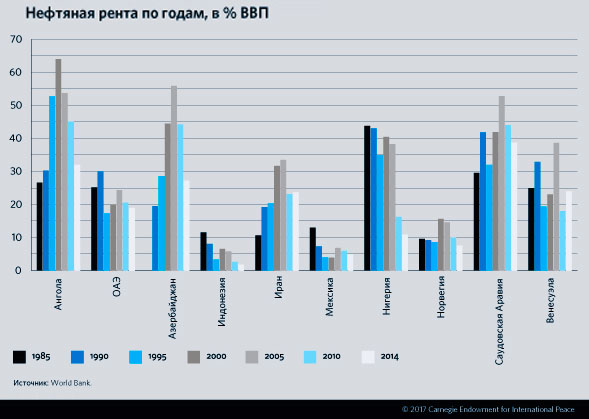

1) Мировой рынок углеводородов (спрос/предложение) и, соответственно, цены на это сырьё.

2) Внешнеполитические вызовы – в первую очередь из Средней Азии и Китая.

3) Количество молодёжи – людей, которые как раз к 2020-2030 годам должны перехватить пульт управления у поколения, воспитывавшегося и обучавшегося в советское время.

Сколько стоит модернизация, можно посмотреть на таком примере.

Не так давно финская газета Helsingin Sanomat сообщала, что в конце 1991 года Ельцын по неофициальным каналам направил предложение Финляндии о возможности возврата ей Карелии. Ельцин готов был продать эти земли за 64 млрд. финских марок (около 10 млрд. евро по нынешнему курсу) — сумму тогдашнего долга СССР перед Финляндией. Газета писала, что по распоряжению Койвисто тогда даже была создана тайная группа экспертов, которая оценивала затраты на возможное возвращение Карелии Финляндии.

Группа подсчитала, что в долгосрочной перспективе расходы на восстановление инфраструктуры на территории Карелии составили бы ещё 350 млрд. марок (около 55 млрд евро). Всё население Карелии сейчас около 700 тысяч человек. На бывших финских территориях живёт 200 тысяч. То есть около 250 тысяч евро затрат на постсоветско-российского человека. Это дороги, ЖКХ, современные больницы, очистные сооружения и пр.

А теперь умножьте эту цифру на всё население России, и получите итоговый результат – сколько нужно денег, чтобы стать Финляндией: 35 трлн. евро (или около 50 трлн. долларов).

Для примера: Германия для преодоления отсталости бывших территорий ГДР за 18 лет потратила 1,5 трлн. евро (или около 75 тысяч евро на человека), и всё равно они не догнали они западную часть страны. При этом ГДР 20-летней давности по инфраструктурной оснащённости была выше, чем нынешняя РФ.

Ладно, мы договорились сравнивать с Польшей, где уровень жизни в 2,5 раза ниже, чем в Финляндии (15 тысяч долларов ВВП на человека против 37 тысяч). То есть по минимуму, до польского уровня, России нужно около 14 трлн. евро. По 700 млрд. евро в год до 2030-го года (т.е. 60% нынешнего ВВП ежегодно), при том, что весь российский экспорт – 500 млрд. долларов в год (или около 350 млрд. евро). Поэтому о каком-то цивилизационном росте в будущей России мечтать не приходится.

Соответственно, поступления от экспорта сократятся до 200-250 млрд. долларов в год. Поэтому существование страны станет всё более бедным: уровень жизни по сравнению с 2010 годом к 2024 году снизится процентов на 20-30. В целом по стране зарплаты в долларовом эквиваленте упадут с нынешних 700 долларов до 500-550. Правда, до 70% работников станут трудиться в бюджетной сфере, на госпредприятиях или фирмах, находящихся под госконтролем. В данном случае эти 500 долларов будут скорее пособиями, а не зарплатами. Хотим подчеркнуть, что наверняка зарплата в долларах 2020-го или 2024 года будет больше – за счёт инфляции, но наши суммы выше приведены как образец 2011 года.

Промышленность будет добита окончательно, в первую очередь машиностроение, космическая отрасль, а также ВПК: России придётся закупать за границей спутники, военные корабли, и т.д. Старого запаса вооружений как раз хватит где-то до 2024-2030 годов.

Зато из сырьевой страны страна превратится в аграрно-сырьевую. Уже сегодня в стране прекратился рост урбанизации. При этом из заброшенных в 1990-е годы 100 млн. га пахотных земель восстановлено только 30 млн., а 70 млн. га – потенциал прироста новой пашни. Даже при урожайности в 20 ц/га – это потенциальные 140 млн. тонн зерновых (если добавить к ним нынешние 80 млн. тонн сбора, то получится более 200 млн. тонн зерновых). К тому же в российском сельском хозяйстве сейчас почти нет конкуренции, и высшее региональное чиновничество и средний бизнес охотно вкладываются в эту отрасль уже сейчас. Пожалуй, за предстоящие 10-12 лет только в сельском хозяйстве у России есть шанс на рост и на занятие приличной доли мирового рынка зерна.

Вторая мировая война будет всё дальше, и последняя скрепа – гордость за Великую Победу, хоть как-то цементирующая общество, будет всё меньше присутствовать в мировоззрении людей. Общество и дальше будет атомизироваться. Точнее, в каждой из его страт будут преобладать свои скрепы – от Сталина и Гитлера, Власова и Николая Второго, до доллара и пророка Мухаммеда, Грабового и домового. Одной большой объединяющей идеи у россиян больше не будет.

Средняя убыль населения в России сейчас составляет около 2 млн. человек в год, и это значит, что за предстоящие 13 лет умрёт примерно 26 млн. человек. В основном это будут пожилые люди (на естественную смертность в стране приходится 85-90% смертей), именно эта категория и является сегодня основным электоратом.

Да, нынешние старики в подавляющем числе тоже больны и бедны, но они воспринимают это как естественное состояние постсоветского человека. В свои 40-50 лет многие из них ещё ютились в бараках и работали за трудодни, а потому нынешнее их обиталище – хрущёвская или брежневская квартира, пенсия, горячая вода и тёплый туалет, телевизор и садовый участок в 6 соток – кажутся раем. А вот сегодняшнее среднее поколение, которое сядет на 200-300-долларовые пенсии (из которых 90% трат составляют оплата за квартиру и покупка скудного продуктового пайка) после зарплат в 1000 долларов и больше, станет испытывать от своей старости колоссальный психологический шок.

Многие из нынешних 30-летних и в 2020-м будут вынуждены мыкаться по съёмным квартирам (так, по данным Росстата внутренняя миграция в 2000-10 годах составила около 15 млн. человек, многие из таких мигрантов уже свыклись с арендой квартир), жилищный вопрос будет ограничителем развития их семейных отношений и деторождения. Наверняка будет увеличиваться число неполных семей, матерей-одиночек. Сейчас вне брака рождается, по данным Росстата, 29% детей, и тенденция такова, что эта цифра будет увеличиваться год от года. Скорее всего, она дорастёт до 2020-2024 годов до скандинавского уровня в 40-45%.

Существенно изменится национальное лицо России. Последняя перепись населения показала, что наивысшими темпами растёт население только на Северном Кавказе (ещё чуть-чуть – Татарстан). Так, за 8 лет с момента предыдущей переписи население Дагестана выросло на 15,6%, а Чечни – на 15% (т.е. почти 2% в год). Соответственно, нет причин полагать, что эти темпы упадут, и тогда к 2024 году Дагестан и Чечня прибавят к нынешнему уровню еще минимум 25%. Всего в СКФО сейчас проживают 9,5 млн. человек – в 2024-0м, возможно, их будет около 12 млн. человек.

Не стоит забывать о выходцах с Кавказа и на других территориях России. В целом всех их (армян, азербайджанцев, северокавказцев) не менее 4 млн. (только одна азербайджанская община – около 1 млн. человек). Среди них также наблюдается больший рост деторождений, чем у окружающего их русского населения.

Но самую большую прибавку дат не Кавказ, а выходцы из Средней Азии. По разным оценкам, их уже России проживает не менее 6 млн. человек. А к тому времени прирост будет идти не только по линии миграции из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, но и по линии рождения детей теми мигрантами, кто уже обосновался в России. Опять же, нет никаких причин сомневаться, что вместо нынешних 6 млн. среднеазиатских мигрантов к 2024 году в стране будут проживать до 15 млн. мигрантов (и их потомков) из этого региона.

Плюс остаётся китайская миграция. Никто не знает, сколько их сейчас. Оценки варьируют от 500 тыс. до 2,5 млн. человек. Но если взять среднее значение в 1,5 млн., то за предстоящие 10-12 наверняка их число вырастет на столько же, т.е. в общей сложности до 3-4 млн. китайцев.

Возможно, в те годы политическую и социальную активность будут проявлять как раз кавказцы и азиаты, в том числе и из-за высокой доли среди них молодёжи. Скорее – именно социальную, добиваясь преференций для своих диаспор и соотнося действительность с представлениями из Корана. Путин №3 (или Путин №4) всё это вынужден будет учитывать, делая государство всё более социальным.

Разумеется, наш краткий сценарий России-2024 тут же разбивается о сценарий катастрофического падения цен на нефть (даже до 40-50 долларов), войны с Китаем или прихода исламистов к власти в Средней Азии (тогда в Россию хлынет минимум 10 млн. беженцев, возможно – и из Казахстана тоже). Тогда у каждого из 30-40 обломков страны будет своя история.

«Учитывая то, что Россия является частью мировой системы, необходимо обозначить глобальные сценарии – каким видят будущее России на Западе. Это не только абстрактные, но и вполне реализуемые сценарии со стороны глобальных игроков, среди которых основным является Запад. Как же видят там сценарии российского будущего?

Сегодня для России можно предложить 5 основных сценариев.

А пятый сценарий — это глобальная катастрофа. Сегодня мир накален ожиданием чего-то невероятного и ужасного одновременно, начиная от столкновения с Красной планетой, заканчивая всевозможными экологическими катастрофами, которые будут совмещены с техногенными и жуткими экономическими событиями.

Место России в современности будет определяться воздействием большого количества разнообразных факторов. При этом важно учитывать не только обстоятельства внутреннего плана, но также и условия, которые влияют на жизнь и развитие российского общества извне. Необходимо учитывать и те, и те факторы для того, чтобы выяснить, в какой точке социальных изменений находится общество, как мировые тенденции будут проявлять себя в рамках отечественной специфики.

Внешние факторы, которые влияют на развитие нашего общества, необходимо выделять в связи с тем, что за последние десятилетия Россия больше интегрировалась в систему международных и межгосударственных отношений.

Роль России в качестве члена мирового сообщества определяет множество постоянных факторов, среди которых можно отметить следующие:

- Ядерный потенциал России, который является вторым по величине после США, а также наличие средств доставки ядерного оружия;

- Самая большая по площади и протяженности территория, что позволяет России быть евроазиатской державой;

- Наличие больших запасов природного сырья, которые позволяют России оставаться одним из самых крупных поставщиков газа и сырой нефти.

Именно он наиболее точно отражает все переходное состояние современной России, которая сочетает в себе следующие особенности:

- Высокий уровень технологического развития в таких сферах производства как космонавтика, производство вооружений, ядерная энергетика;

- Значительная степень изношенности производственных фондов, которые были созданы еще в период СССР, а также отсутствие развитой транспортной инфраструктуры;

- Высокая степень зависимости экономики от мировых цен на энергоносители, экспортируемые Россией.

Все данные показатели позволяют отнести Россию к странам полупериферии, к которым также еще относятся, к примеру, Бразилия и Индия, и которые сочетают в себе как черты периферии, так и черты центральных стран.

Интересно то, что в документах Киотского протокола (1998) Россию отнесли в категорию стран с развивающейся экономикой.

В развитии России важную роль сыграли экономические реформы правительства Е.Т. Гайдара, осуществленные в 1992 году, а также принятие 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации. Благодаря реформам, проведенным Гайдаром, для России был открыт путь к развитию рыночных отношений, а также появилась возможность ввести ее экономику в международную систему разделения труда. В Конституции Российской Федерации была закреплена демократия, федеративные основы государственного устройства, а также основные свободы и права граждан России.

Важно отметить то, что оба данных фактора позволили сформировать предпосылки, которые при наличии благоприятных условий могли бы поспособствовать развитию свободной конкурентоспособной и высокотехнологичной экономики, а также формированию гражданского общества, последовательному разделению ветвей государственной власти и развитию социальной активности жителей России. Тем не менее, это не произошло.

Основными причинами, почему это не удалось, можно назвать то, что вместе с другими условиями на процесс развития России отрицательно повлияли такие факторы, как:

- Первая (1994-1996) и вторая (1999-2000) контртеррористические операции в Чеченской Республике;

- Военный конфликт в Грузии, произошедший в августе 2008 года;

- Финансовый дефолт в августе 1998 года.

Также немаловажную роль сыграл и экономический кризис, который произошел в период с 2008 по 2010 года и выявил высокую степень вовлеченности российской экономики в мировую систему хозяйственных связей.

Также в связи с тем, что упал спрос на сырьевые ресурсы, которые составляют большую долю экспорта России, возникли вопросы о путях интеграции экономики страны в систему международного разделения труда.

Три задачи развития России

Немаловажна и проблема определения приоритетов внутреннего развития страны, о котором говорил В.В. Путин 12 декабря 2012 года, выступая перед Федеральным собранием РФ. В данном выступлении Президент РФ определил три задачи, которые связаны между собой и от решения которых будет зависеть будущее российского государства и общества.

Первая задача касалась места, которое занимает современная Россия в международном сообществе. Здесь необходимо подчеркнуть следующие факторы, которые позволяют влиять на мировое развитие в долгосрочной перспективе:

- Неравномерность глобального развития, которая проявляется в разнице темпов экономического роста и качества жизни. Именно они являются одним из важнейших условий продвижения страны вперед;

- Наличие условий для новых конфликтов на разных уровнях, как локальном, так и глобальном – экономическом, геополитическом, этническом;

- Растет и становится жестче конкуренция за ресурсы, которая включает в себя также борьбу не только за природные ресурсы, но и за человеческие – интеллект и знания.

- Необходимость повышать уровень технологического развития в связи с ростом потребления, а также расширением культурных и жизненных возможностей населения страны.

Будущее страны будет зависеть от того, насколько эффективно решатся проблемы в сфере развития и экономики в предшествующий период. Также это будет влиять и на то, сможет ли Россия сохранить свое влияние на мировой арене, сумеет ли защитить свой суверенитет и национальную идентичность. Данная задача являлась сложной при учете результатов, с которыми государство и общество вступило в данный временной период.

На 2012 год доля России в мировом ВВП составляла 4,1%.

В 2012 году в рейтинге глобального благосостояния (Legatum Institutes Prosperity Index) Россия занимала 66 позицию, по состоянию на 2021 год Россия занимает 76 позицию. Данный рейтинг учитывает такие факторы как конкурентоспособность экономики, состояние окружающей среды, развитие системы здравоохранения, религиозные и семейные ценности.

Как сообщают эксперты, основными проблемами для развития бизнеса в России являются коррупция и неэффективность государственного аппарата, а также большие налоговые ставки.

Вторая задача, которая была сформулирована Президентом РФ относится к сфере социальной политики, т.к. именно она будет определять всю систему устройства общества и касается интересов людей. В данном направлении основными проблемами являются и те, что были унаследованы из прошлого, и те, что появились в настоящем времени.

В первую очередь, государство должно выработать последовательную политику, направленную на повышение рождаемости и снижение смертности, а также повысить продолжительность жизни населения. В 90-е годы в связи с социальными катаклизмами в России заметно снизилась продолжительность жизни людей, и только начиная с 2003 года ситуация начала улучшаться. К 2012 году продолжительность жизни составила 70 лет и выше, при этом мужчины жили около 64,3 лет, а женщины – 76, 1 год. Также в 2012 году впервые зафиксировали естественный прирост населения, в то время как в период с 1991 по 2011 годы численность населения страны уменьшилась с 148, 3 млн до 142. Немаловажно и то, что все еще высок уровень смертности среди мужчин среднего возраста.

От других стран Россия отличается тем, что смертность включает в себя раннюю смерть людей в связи с заболеваниями системы кровообращения, а также таких внешних причин как травмы, ДТП, убийства, самоубийства и отравления.

Затем в рамках социальной политики необходима разработка мер, которые были бы направлены на то, чтобы оказывать помощь семьям, улучшать условия для рождения и воспитания детей, а также создавать благоприятные условия для того, чтобы в семье рождался второй и третий ребенок. Отдельное место занимает развитие и повышение качества работы системы дошкольных учреждений. Необходимы меры, которые бы позволили женщинам не бояться, что рождение второго и последующих детей перекроет ей доступ к карьерному росту и хорошей работе.

Далее важно кардинально улучшить систему здравоохранения, осуществить меры по внедрению стандартов здорового образа жизни и ввести новые формы спортивной работы среди молодежи и детей. Важно, чтобы занятия физическими упражнениями стали престижными для молодежи, студентов, и могли стать для них дополнительным социальным лифтом.

И, наконец, необходимо интенсифицировать меры, которые были бы направлены на решение жилищного вопроса и обеспечить жильем молодые семьи, работников социальной сферы, педагогов, ученых, врачей. Также отдельно в рамках решения данной проблемы стоит предоставление жилья ветеранам и военнослужащим.

Последняя, третья задача, о которой говорил Президент РФ, не уступает в своей значимости предыдущим и связана с развитием гражданского общества в России. Необходимо обеспечить и защитить гражданские права, углубить демократию, повысить эффективность государственного управления, а также стремиться противодействовать коррупции.

Взаимоотношения общества и государства часто кажутся конфликтными, однако при этом они предполагают, что нужно выстроить динамичную систему учета разных мнений и интересов, механизмов и каналов легитимации проводимых решений.

Самыми важными направлениями развития в данной сфере были отмечены:

- Запрос общества на расширение возможностей проявления гражданской активности, формирование ответственности за то, что происходит в стране, государстве и обществе, а также расширение количества форм взаимной поддержки и социальной солидарности;

- Увеличение открытости власти для граждан и для осуществления диалога с населением, развитие способности власти быть понятной и аргументированной в своих решениях, а также умение слушать, адекватно воспринимать и реагировать на мнение общества. Необходимо закрепить юридически право народной законодательной инициативы для того, чтобы идея, которая получила поддержку граждан (и посредством Интернета в том числе), была обязательна для рассмотрения парламентом России;

- Возможность осуществлять постоянный и эффективный общественный контроль за решениями, которые принимает власть, оценивать результаты ее работы. Здесь необходимо развивать формы прямой демократии, непосредственного народовластия. Одним из условий борьбы с коррупцией является активное гражданское участие и эффективный общественный контроль;

- Проведение реформ в рамках важнейших сфер жизнедеятельности общества (образование, здравоохранение, культура, наука) должно происходить с учетом мнения профессиональных сообществ, которые заняты в данных сферах деятельности, а также посредством мониторинга общественного мнения. Таким образом профессиональные сообщества медицинских работников, ученых, работников сферы культуры и образования получат дополнительные стимулы для своего развития.

Российский опыт демонстрирует, что технический прорыв невозможно осуществить самостоятельно, не опираясь на всеобъемлющие социальные реформы. Серьезный индустриальный рывок, который совершила Россия в период правления Александра II и за последующие годы был возможен только в связи с тем, что проводились глубокие институциональные реформы, которые преобразили социальную структуру общества и правовую систему российского государства (были освобождены крепостные крестьяне, проведены земская, судебная, военная реформы).

Таким образом, можно подвести итог, что успешность социальных реформ в России будет во многом зависеть от того, насколько власть готова меняться в зависимости от времени.

Во-первых, вероятные сценарии развития России после 2025 года рассматриваются в среднесрочной перспективе 7–10 лет, когда основные тенденции развития в экономике, демографии, научно-технической области и других областях относительно хорошо известны и не ожидаются, что в них произойдут революционные перемены и смена парадигм. Так, в 2025 году, например, потенциал ЯО США и России не изменится качественно, а изменения в стратегических системах ВТО и ПРО ожидаемы и достаточно определенно контролируемы.

Во-вторых, мы не знаем, какие именно социальные и политические качественные изменения могут произойти в ВПО (например, не ожидаем революции в США), но не исключаем полностью такой возможности, т.е. резервируем свою позицию.

Вместе с тем следует признать, что до 2018 года ни количественного демографического прироста, ни качественного увеличения НЧК России не происходило. Как и в социально-экономической области, в 2014–2018 годы наблюдалась в лучшем случае стагнация, а в худшем – деградация НЧК. Это говорит о том, что переход России к качественному развитию отнюдь не гарантирован[3].

Преодолеть эту тенденцию после 2018 года являлось главной задачей политической элиты России, но если она не была решена до этого времени, то нет уверенности в том, что она будет решена до 2025 года. Тем более, что само правительство планирует на 2018–2020 годы инерционный сценарий развития страны. Это означает, что к 2025 году не только ВПО, но и положение России относительно других стран может ухудшиться. Это и станет точкой отсчета для развития страны после 2025 года с вероятностью до 90% потому, что власть так и не решится на реализацию мобилизационного сценария развития, а инновационный сценарий в очередной раз окажется провальным[4].

Этот сценарий предусматривает не только дальнейшее обострение и эскалацию ВПО до состояния прямого военного конфликта с Россией, но и вероятного затягивание этого состояния на несколько лет.

Если допустить, что переход в это качество произойдет до 2025 года (например, в форме военных действий в бывших советских среднеазиатских республиках или на Украине), то можно прогнозировать возможное затягивание противостояния на несколько лет. Примером этому может быть конфликт на Украине, который продолжается уже более трех лет, но который может быть в таком замороженном состоянии находиться и после 2025 года. В принципе западной ЛЧЦ выгодно как сохраняющаяся напряженность на Украине, так и в отношениях между Украиной и Россией. Подобное (или близкое к нему) состояние существовало в Молдавии и Грузии.

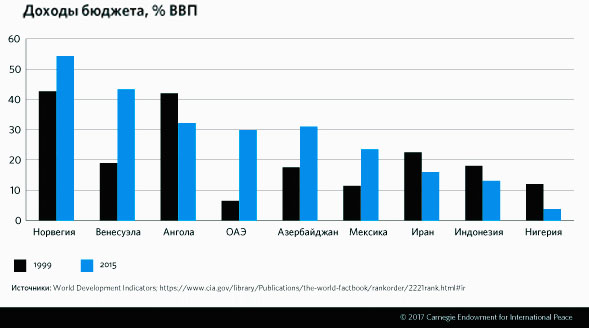

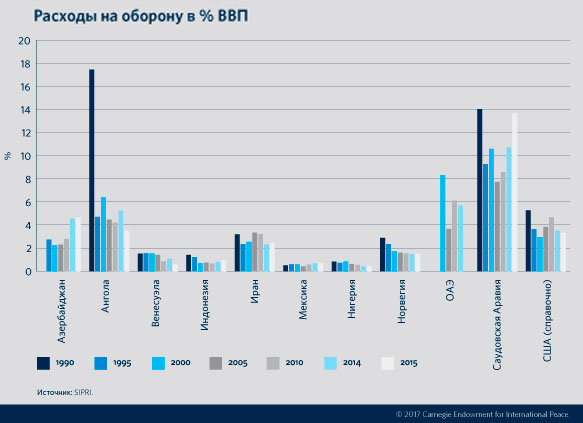

Эта экстраполяция на период после 2025 года вполне закономерна и объяснима, ибо только мобилизационный сценарий до 2025 года, на мой взгляд, способен по сути дела сохранить Россию в качестве суверенного субъекта МО–ВПО в будущем, на 2025–2050 годам. В настоящее время бюджет России составляет порядка 20% ВВП, но при мобилизационном сценарии он может быть увеличен до 25–35%, что позволит увеличить расходы на безопасность и оборону в 1,5–2 раза, а в случае роста ВВП – еще и пропорционально этому росту. Как видно из графика, резервы для этого существуют, хотя этот шаг, безусловно отразится и на социально-экономической ситуации в стране.

- неизбежной внутриполитической дестабилизацией, вытекающей из растущего социально-экономического отставания России, которая в условиях быстрого развития в мире доли среднего класса и душевых доходов, вряд ли сможет заметно увеличить свой уровень душевого дохода и качество жизни. Ситуация в еще большей степени будет осложнена, двумя обстоятельствами:

- разрывом между богатыми и бедными, достигшим максимальной дистанции в мире;

- разрывом в душевом доходе между отдельными регионами (например, Бурятии и Москвой – 1 : 15);

- отставанием в научно-техническом и технологическом развитии, сложившимся в последние десятилетия, а также невозможностью перехода к новым видам и системам ВВСТ;

- отставанием в военной мощи и мощи военно-политической коалиции, которое изменится в пользу Запада и новых центров силы (например, соотношения 1 : 20 в пользу западной коалиции, к соотношению 1 : 50 в 2035–2040 годах).

Кроме того, этот сценарий не только инерционен, но и находится в плену своей логики и людей, связанных годами с его реализацией. Как показывает история, некоторые тенденции в экономике, политике, идеологии, а также программы ВВСТ существуют длительное время. Так, с 1990 года, например, по настоящее время развитие России происходит в рамках макроэкономической и политической либеральной парадигм, на протяжении всего периода в 27 лет. За этот период они претерпели, естественно, изменения, которые однако не выходят за рамки либеральной парадигмы и сценария развития.

В эти же 30–45 лет продолжали сохраняться многие системы ВВСТ: вертолеты Ми-8, ТБТ-95 и Ту 150 и т.д., созданные в советский период, но крайне медленно современные российские системы.

Таким образом можно с некоторым основанием констатировать, что экстраполяция инерционного сценария развития России после 2025 года вполне возможна.

Это влияние отразится и на России. Например, в случае войны западной ЛЧЦ с другими ЛЧЦ, что сделает дальнейшее продолжение фактической войны с Россией затруднительным. Именно такой сценарий развития МО-ВПО сработал в 1939–1941 годах, когда Великобритания и США с союзниками были вынуждены сконцентрировать усилия на борьбе с Германией и Японией, а не с СССР.

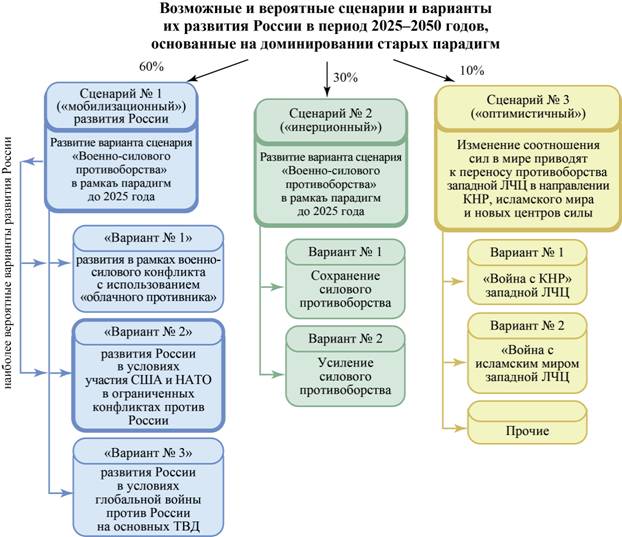

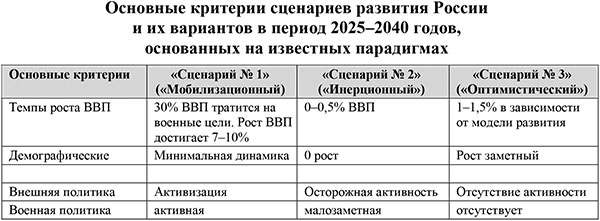

Таким образом в период 2025–2050 годов развитие России может происходить под влиянием 3 основных и наиболее вероятных сценариев развития, реализуемых в 7 вариантах. Эти сценарии будут оказывать решающее влияние на возможности социально–экономического развития страны, которые будут определяться следующими критериями относительно доли ВВП, например, выделяемой на нужды безопасности и обороны.

В рамках этого подхода к сценариям можно выделить таким образом три принципиально различных сценария для России на период 2025–2050 годов и их варианты, которые похожи отчасти на сценарии развития до 2025 года. Их вероятность в 2018 году может оцениваться экспертами по-разному в зависимости от их личных субъективных предпочтений, знаний и политической ориентации. Тем не менее можно предположить, что вероятность развития этих трех сценариев и их вариантов, оцениваемая в 2018 году, выглядит, на мой взгляд, следующим образом:

в 2017 году: прогноз в 2018 году

Причем на вероятность реализации того или иного сценария после 2025 года оказывает существенная динамика развития ВПО в мире и состояния дел в России в 2016–2017, а именно – наблюдается устойчивая тенденция ухудшения прогноза после 2025 года. Так, если в 2014 году я прогнозировал вероятность перехода к военно-силовым действиям Запада в 2025 году, то в 2018 году – уже в 2021–2023 годы, что неизбежно оказывает влияние на прогноз развития России после 2025 года[7].

Вместе с тем резкое ухудшение ВПО в 2017 году может потребовать от руководства страны в период решительных действий мобилизационного характера как в политической, так и экономической областях, в частности, реорганизации всей военной организации страны и корректировке военного бюджета. Другими словами, не исключается, что руководство страны решится на радикальные меры, предусматривающие переход от инерционного сценария к мобилизационному уже в начале 2018 года.

При этом, реализация такого сценария требует известных мер по подготовке со стороны России не только в области военной политики, но и военного искусства. Так. если говорить, например, о наиболее вероятных способах применения военной силы, то можно акцентировать внимание на стратегии иррегулярной войны, вероятность которой стремительно усиливается. Ее описал достаточно подробно в России Арзуманян Р.В. следующим образом: «Конфликты последних лет на примере Югославии, Ирака, Ливии и Сирии показывают, что копившийся годами военный потенциал в том виде, в котором он создавался, в большинстве случаев в условиях обострения обстановки либо не работает вообще, либо оперативно требуется его перестройка и адаптация к условиям, которые, как правило, кардинально отличаются от тех, к которым готовилась армия. Как результат – крайне низкая эффективность боевого применения сил и средств для решения стоящих задач.

Также необходимо учитывать, что широкомасштабному применению военной силы предшествует этап наращивания сил, а с началом применения необходимо заботиться и о поддержании группировки (особенно это важно, если войска привлекаются для решения долгосрочных задач на оккупированной территории). Эти шаги крайне дороги и могут быть оправданы лишь на очень короткий период времени, либо только в условиях ведения широкомасштабной войны и перевода экономики на мобилизационный план.

Анализ показывает, что Запад первым осознал происходящие изменения. Формирование и поддержание группировки сил и средств, к примеру, по той же Югославии или по Ираку обошлись американским и европейским налогоплательщикам в очень значительную сумму. При этом необходимо учитывать, что от всей мощи созданных группировок эффективно применялись лишь несколько процентов (как правило, это авиация и силы специального назначения).

Понимание происходящих изменений отразилось в усиленном развитии невоенных средств и методов борьбы (включая экономические, информационные и др.). Сегодня Госдепартамент США в сфере ведения противоборства занимает гораздо более весомую позицию, чем Пентагон, поскольку координирует и интегрирует все элементы национальной мощи для решения стоящих задач.

Сегодня наиболее перспективной концепцией на Западе является концепция иррегулярных военных действий, подразумевающая широкое применение партизанских, диверсионных и специальных форм и способов борьбы[8].

Их модернизация до 2025 года и в особенности в 2025–2050 годы носит важный, но не принципиальный характер и не предполагает появление в период 2025–2050 годов принципиально новых политических, экономических или военных парадигм.

Иными словами эволюция военно-политических особенностей развитии России (в сценариях № 1 и № 2 ) – будет экстраполяцией развития ВПО и России в 2014–2017 годы с частными различиями, имеющими второстепенный и (часто) субъективный характер.

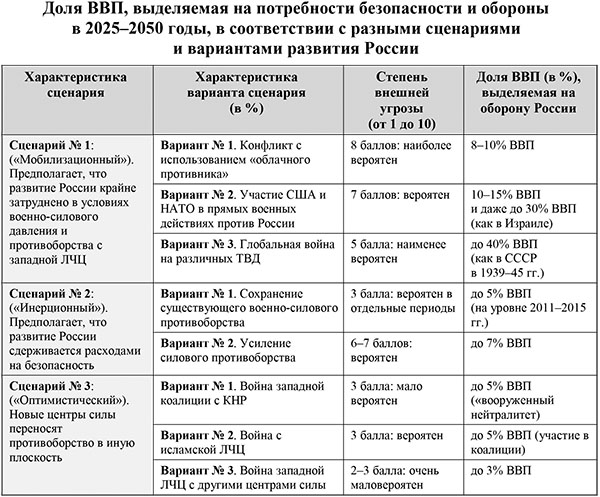

В значительной степени прогноз сценария развития России в 2025–2050 годы будет влиять на ту часть национальных ресурсов, которая выделяется через федеральный бюджет. На мой взгляд (очень условно), можно было бы говорить о следующих пропорциях военного бюджета в общефедеральных расходах для того или иного сценария и его вариантов.

Доля ВВП, выделяемая на потребности безопасности и обороны

в 2025–2050 годы, в соответствии с разными сценариями

и вариантами развития России

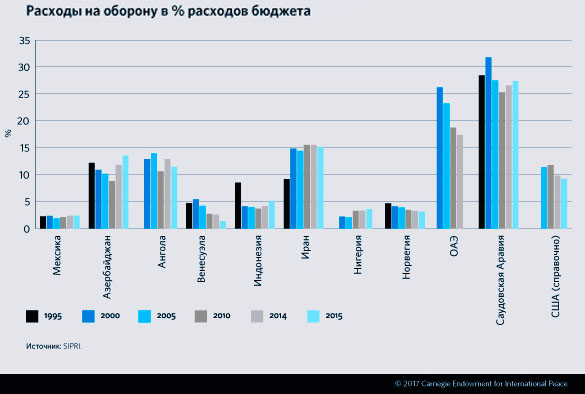

В этой связи можно сопоставить военные расходы России по тому или иному сценарию и его варианту с расходами других стран. Так, относительно расходов бюджета, можно говорить о том, что «Мобилизационный СЦЕНАРИЙ России после 2025 года вполне допустим на уровне расходов в 10–15% (Азербайджан, Иран, США, но меньше чем Саудовская Аравия, ОАЭ или Израиль), что будет приблизительно соответствовать 3–5% уровня ВВП, т.е. сегодняшнему уровню военных расходов России.

- на НИОКР, которые могут стать двигателями технологического развития (как в 40–50-е годы XX века ракетная и ядерная области);

- на НЧК, который может не только резко повысить качество ВС, но и всей нации;

- на эффективности управления в государстве, ОПК и ВС.

После 2025 года расходы на оборону России в решающей степени будут зависеть не от абсолютных величин или соотношения расходов с основными оппонентами (они будут абсолютно не сопоставимыми), а от других факторов. Таких, прежде всего, как:

- состояния МО и ВПО в мире;

- угроз национальной безопасности, среди которых военные угрозы могут быть не самыми главными;

- внутриполитической стабильности и др.

- о ликвидации оффшоров и активов за рубежом;

- снижения коррупции;

- более эффективного использования природной ренты что, как показывает опыт зарубежных стран, может быть сделано в очень широком диапазоне.

Динамика военных расходов Украины в 2013–2016 гг.

– 2013 – 18,8 млрд. гривен (1,11% ВВП)

– 2015 – в декабре 2014 года было объявлено, что военные расходы на 2015 год составят не менее 50 млрд. гривен; 8 января 2015 года было объявлено, что военный бюджет Украины составит 44,6 млрд. гривен; 17 июля 2015 было принято решение о выделении на нужды министерства обороны и вооружённых сил Украины дополнительных средств в размере 5,3 млрд. гривен.

– 2016 – по предварительным расчётам, военный бюджет 2016 года планировали в размере не менее 100 млрд. гривен (5% ВВП), а с учётом средств из специальных фондов – 113 млрд. гривен.

– 2017 – по предварительным данным, военный бюджет на 2017 год должен составлять не менее 5% ВВП (150 млрд. гривен).

Основные критерии сценариев развития России

и их вариантов в период 2025–2040 годов,

основанных на известных парадигмах

Подберезкин Алексей Иванович

[1] Симчера Я.В. О качестве роста // Фокус, 2017. Июнь. – С. 50.

[2] Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – М.: МГИМО-Университет, 2011. –Т. 3.

[4] Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: монография: в 2 т./ под ред. А.И. Подберёзкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – Т. 1. – 796 с.

[7] Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 169 с.

[8] Арзуманян Р.В. Стратегия иррегулярной войны: теория и практика применения. – М.: АНО ЦСОиП, 2015. – 334 с.

[11] Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – Т. 3.

К 2024-му году власть лишится значительного числа всех этих людей.

В целом в России до 2024-го и даже 2030 года не будет никаких кардинальных изменений по сравнению с нынешним временем. Болото будет и дальше кое-как обживаться, люди приспосабливаться к окружающей среде – принимая облик царящих тут пресмыкающихся и земноводных. Самые удачливые станут пернатыми всеядными¸ получившими возможность кроме того, что смотреть свысока на ползающий и плавающий мирок, так и мигрировать в тёплые края. Неудачливым тоже найдётся своя экологическая ниша: жуков-плавунцов, пиявок и прочих болотных насекомых. Самые же неудачливые пойдут на торф, который имеет шанс когда-то стать топливом для топки. То есть будут гнить за Идею.

Это была художественная шутка

Если же серьёзно рассматривать перспективы России до 2024 года и шире – до 2030 года, то следует опираться на три показателя, определяющие жизнь в стране:

1) Мировой рынок углеводородов (спрос/предложение) и, соответственно, цены на это сырьё.

2) Внешнеполитические вызовы – в первую очередь из Средней Азии и Китая.

3) Количество молодёжи – людей, которые как раз к 2020-2030 годам должны перехватить пульт управления у поколения, воспитывавшегося и обучавшегося в советское время.

Сколько стоит модернизация, можно посмотреть на таком примере.

Не так давно финская газета Helsingin Sanomat сообщала, что в конце 1991 года Ельцын по неофициальным каналам направил предложение Финляндии о возможности возврата ей Карелии. Ельцин готов был продать эти земли за 64 млрд. финских марок (около 10 млрд. евро по нынешнему курсу) — сумму тогдашнего долга СССР перед Финляндией. Газета писала, что по распоряжению Койвисто тогда даже была создана тайная группа экспертов, которая оценивала затраты на возможное возвращение Карелии Финляндии.

Группа подсчитала, что в долгосрочной перспективе расходы на восстановление инфраструктуры на территории Карелии составили бы ещё 350 млрд. марок (около 55 млрд евро). Всё население Карелии сейчас около 700 тысяч человек. На бывших финских территориях живёт 200 тысяч. То есть около 250 тысяч евро затрат на постсоветско-российского человека. Это дороги, ЖКХ, современные больницы, очистные сооружения и пр.

А теперь умножьте эту цифру на всё население России, и получите итоговый результат – сколько нужно денег, чтобы стать Финляндией: 35 трлн. евро (или около 50 трлн. долларов).

Для примера: Германия для преодоления отсталости бывших территорий ГДР за 18 лет потратила 1,5 трлн. евро (или около 75 тысяч евро на человека), и всё равно они не догнали они западную часть страны. При этом ГДР 20-летней давности по инфраструктурной оснащённости была выше, чем нынешняя РФ.

Ладно, мы договорились сравнивать с Польшей, где уровень жизни в 2,5 раза ниже, чем в Финляндии (15 тысяч долларов ВВП на человека против 37 тысяч). То есть по минимуму, до польского уровня, России нужно около 14 трлн. евро. По 700 млрд. евро в год до 2030-го года (т.е. 60% нынешнего ВВП ежегодно), при том, что весь российский экспорт – 500 млрд. долларов в год (или около 350 млрд. евро). Поэтому о каком-то цивилизационном росте в будущей России мечтать не приходится.

Соответственно, поступления от экспорта сократятся до 200-250 млрд. долларов в год. Поэтому существование страны станет всё более бедным: уровень жизни по сравнению с 2010 годом к 2024 году снизится процентов на 20-30. В целом по стране зарплаты в долларовом эквиваленте упадут с нынешних 700 долларов до 500-550. Правда, до 70% работников станут трудиться в бюджетной сфере, на госпредприятиях или фирмах, находящихся под госконтролем. В данном случае эти 500 долларов будут скорее пособиями, а не зарплатами. Хотим подчеркнуть, что наверняка зарплата в долларах 2020-го или 2024 года будет больше – за счёт инфляции, но наши суммы выше приведены как образец 2011 года.

Промышленность будет добита окончательно, в первую очередь машиностроение, космическая отрасль, а также ВПК: России придётся закупать за границей спутники, военные корабли, и т.д. Старого запаса вооружений как раз хватит где-то до 2024-2030 годов.

Зато из сырьевой страны страна превратится в аграрно-сырьевую. Уже сегодня в стране прекратился рост урбанизации. При этом из заброшенных в 1990-е годы 100 млн. га пахотных земель восстановлено только 30 млн., а 70 млн. га – потенциал прироста новой пашни. Даже при урожайности в 20 ц/га – это потенциальные 140 млн. тонн зерновых (если добавить к ним нынешние 80 млн. тонн сбора, то получится более 200 млн. тонн зерновых). К тому же в российском сельском хозяйстве сейчас почти нет конкуренции, и высшее региональное чиновничество и средний бизнес охотно вкладываются в эту отрасль уже сейчас. Пожалуй, за предстоящие 10-12 лет только в сельском хозяйстве у России есть шанс на рост и на занятие приличной доли мирового рынка зерна.

Вторая мировая война будет всё дальше, и последняя скрепа – гордость за Великую Победу, хоть как-то цементирующая общество, будет всё меньше присутствовать в мировоззрении людей. Общество и дальше будет атомизироваться. Точнее, в каждой из его страт будут преобладать свои скрепы – от Сталина и Гитлера, Власова и Николая Второго, до доллара и пророка Мухаммеда, Грабового и домового. Одной большой объединяющей идеи у россиян больше не будет.

Средняя убыль населения в России сейчас составляет около 2 млн. человек в год, и это значит, что за предстоящие 13 лет умрёт примерно 26 млн. человек. В основном это будут пожилые люди (на естественную смертность в стране приходится 85-90% смертей), именно эта категория и является сегодня основным электоратом.

Да, нынешние старики в подавляющем числе тоже больны и бедны, но они воспринимают это как естественное состояние постсоветского человека. В свои 40-50 лет многие из них ещё ютились в бараках и работали за трудодни, а потому нынешнее их обиталище – хрущёвская или брежневская квартира, пенсия, горячая вода и тёплый туалет, телевизор и садовый участок в 6 соток – кажутся раем. А вот сегодняшнее среднее поколение, которое сядет на 200-300-долларовые пенсии (из которых 90% трат составляют оплата за квартиру и покупка скудного продуктового пайка) после зарплат в 1000 долларов и больше, станет испытывать от своей старости колоссальный психологический шок.

Многие из нынешних 30-летних и в 2020-м будут вынуждены мыкаться по съёмным квартирам (так, по данным Росстата внутренняя миграция в 2000-10 годах составила около 15 млн. человек, многие из таких мигрантов уже свыклись с арендой квартир), жилищный вопрос будет ограничителем развития их семейных отношений и деторождения. Наверняка будет увеличиваться число неполных семей, матерей-одиночек. Сейчас вне брака рождается, по данным Росстата, 29% детей, и тенденция такова, что эта цифра будет увеличиваться год от года. Скорее всего, она дорастёт до 2020-2024 годов до скандинавского уровня в 40-45%.

Существенно изменится национальное лицо России. Последняя перепись населения показала, что наивысшими темпами растёт население только на Северном Кавказе (ещё чуть-чуть – Татарстан). Так, за 8 лет с момента предыдущей переписи население Дагестана выросло на 15,6%, а Чечни – на 15% (т.е. почти 2% в год). Соответственно, нет причин полагать, что эти темпы упадут, и тогда к 2024 году Дагестан и Чечня прибавят к нынешнему уровню еще минимум 25%. Всего в СКФО сейчас проживают 9,5 млн. человек – в 2024-0м, возможно, их будет около 12 млн. человек.

Не стоит забывать о выходцах с Кавказа и на других территориях России. В целом всех их (армян, азербайджанцев, северокавказцев) не менее 4 млн. (только одна азербайджанская община – около 1 млн. человек). Среди них также наблюдается больший рост деторождений, чем у окружающего их русского населения.

Но самую большую прибавку дат не Кавказ, а выходцы из Средней Азии. По разным оценкам, их уже России проживает не менее 6 млн. человек. А к тому времени прирост будет идти не только по линии миграции из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, но и по линии рождения детей теми мигрантами, кто уже обосновался в России. Опять же, нет никаких причин сомневаться, что вместо нынешних 6 млн. среднеазиатских мигрантов к 2024 году в стране будут проживать до 15 млн. мигрантов (и их потомков) из этого региона.

Плюс остаётся китайская миграция. Никто не знает, сколько их сейчас. Оценки варьируют от 500 тыс. до 2,5 млн. человек. Но если взять среднее значение в 1,5 млн., то за предстоящие 10-12 наверняка их число вырастет на столько же, т.е. в общей сложности до 3-4 млн. китайцев.

Возможно, в те годы политическую и социальную активность будут проявлять как раз кавказцы и азиаты, в том числе и из-за высокой доли среди них молодёжи. Скорее – именно социальную, добиваясь преференций для своих диаспор и соотнося действительность с представлениями из Корана. Путин №3 (или Путин №4) всё это вынужден будет учитывать, делая государство всё более социальным.

Разумеется, наш краткий сценарий России-2024 тут же разбивается о сценарий катастрофического падения цен на нефть (даже до 40-50 долларов), войны с Китаем или прихода исламистов к власти в Средней Азии (тогда в Россию хлынет минимум 10 млн. беженцев, возможно – и из Казахстана тоже). Тогда у каждого из 30-40 обломков страны будет своя история.

«Учитывая то, что Россия является частью мировой системы, необходимо обозначить глобальные сценарии – каким видят будущее России на Западе. Это не только абстрактные, но и вполне реализуемые сценарии со стороны глобальных игроков, среди которых основным является Запад. Как же видят там сценарии российского будущего?

Сегодня для России можно предложить 5 основных сценариев.

А пятый сценарий — это глобальная катастрофа. Сегодня мир накален ожиданием чего-то невероятного и ужасного одновременно, начиная от столкновения с Красной планетой, заканчивая всевозможными экологическими катастрофами, которые будут совмещены с техногенными и жуткими экономическими событиями.

Читайте также:

- Сколько получают воспитатели в частном детском саду в спб

- Поручения в детском саду примеры

- Управление в области связи и массовых коммуникаций административное право кратко

- Уголок духовно нравственного воспитания в школе

- Детский сад следует признать необходимым воспитательным учреждением в ряду других настоящая система