Иван грозный родители кратко

Обновлено: 28.06.2024

Сначала Василий Иоаннович думал расстаться с женой по-хорошему. Однако княгиня и слушать об этом не желала, до последнего надеясь при помощи ворожей все-таки стать матерью. Обращалась к ведуньям и за приворотным зельем, чтобы вернуть любовь мужа. Эффект получился обратным: узнав об этом, князь Василий разгневался и повелел постричь Соломонию в монахини. Так бесплодная княгиня против своей воли стала инокиней Софией. Ей предстояло доживать свой век в Покровском Суздальском монастыре, где бывшая великая княгиня и отошла в мир иной в декабре 1542 года, пережив и Василия, и его новую супругу.

После Иоанна у великокняжеской четы родился еще один сын. Как вскоре выяснилось – глухонемой и слабый умом. Предсказание отвергнутой Соломонии властно вступало в свои права… Действительно, недолго князю Василию суждено было наслаждаться семейным счастьем: осенью 1533 года он простудился на охоте и тяжело заболел. По-видимому, у князя началось общее заражение крови, изначальной причиной которого стал банальный фурункул. Он умер 3 декабря того же года, оставив жену и двух малолетних сыновей. Вся Москва пролила горячие слезы, когда наутро большой кремлевский колокол возвестил кончину великого князя, а этого удостаивались немногие монархи.

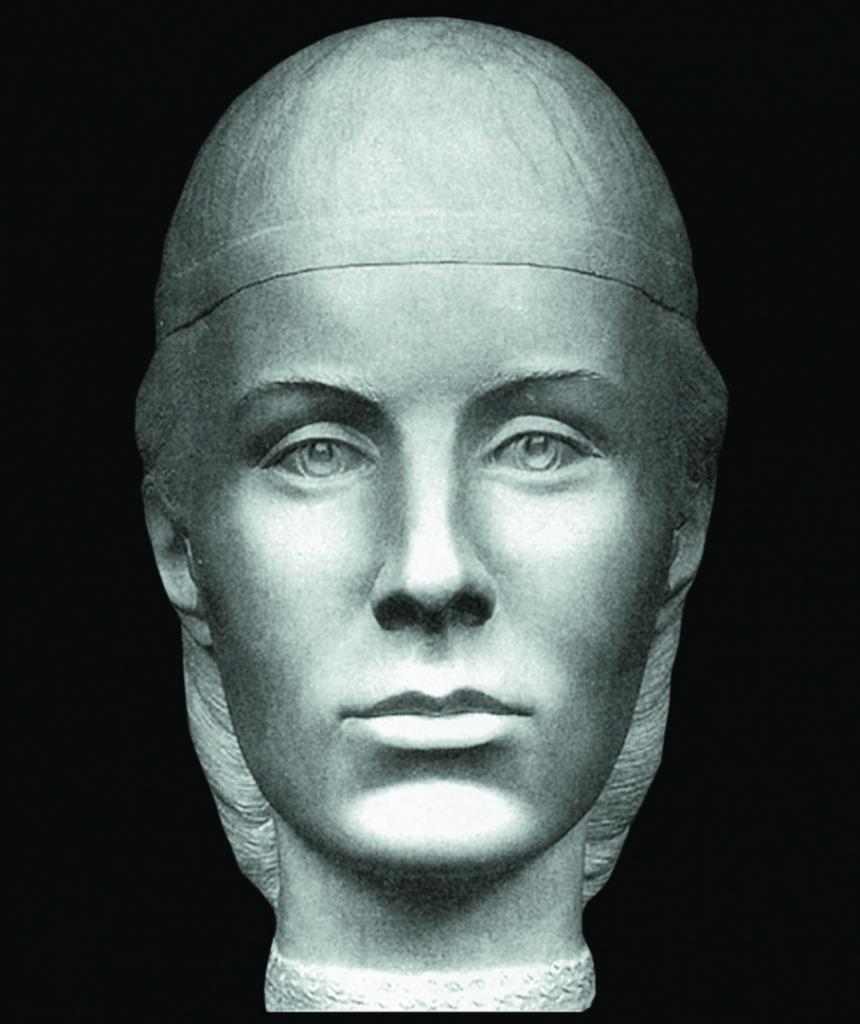

Современные исследователи предположили, что Глинскую постепенно отравляли парами ртути: в ее останках этот ядовитый металл содержался в большом количестве, намного превышавшем норму. Возможно, что ртуть находилась в каких-то лечебных мазях или косметике, а об ее ядовитых свойствах в то время могли просто не знать. Хотя настораживает спешка, с которой была похоронена Елена Глинская: погребение состоялось… в день ее смерти, и родственникам едва дали проститься с покойной. Может, виновники ее гибели торопились скрыть следы своего злодеяния? Кстати, во время прощания открыто плакали только юный Иоанн и фаворит Телепнев-Оболенский…

Более чем тысячелетняя история денежного обращения на Руси в своем развитии пережила несколько этапов и множество реформ. Началом монетного чекана принято считать конец X века. Тогда Великий князь Владимир I (Святой) стал чеканить собственные серебряные (сребряники) и золотые (златники) монеты. До этого денежное обращение Руси держалось на иностранных монетах. Затем последовал длительный перерыв, и лишь в 1385 году Дмитрий Иванович Донской возобновил чеканку русских монет. Серебряные назывались денга, медные — пуло.

К началу XVI века развитие торговых отношений, снижение веса монет русскими князьями, а также большой наплыв фальшивых монет привели к необходимости денежной реформы - первой в русской истории. Началом ее можно считать январь 1527 года, когда митрополит Даниил венчал Василия III с Еленой Глинской, которая и стала автором денежной реформы.

Род литовских князей Глинских происходил от сына Мамая. После гибели отца тот бежал в Литву к союзнику Мамая князю Ягелло. По матери Елена Глинская происходила из рода сербского воеводы Стефана Якшича. Совместная жизнь Елены Глинской и Василия III продлилась всего 6 лет. После смерти мужа Елена Глинская расправилась с его братьями, дядей Михаилом и жестоко покарала новгородских дворян, решительно отвергнув все притязания родственников и бояр на власть в государстве.

Елену Глинскую прославило, может быть, не столько то, что она была матерью Ивана Грозного сколько организованная ею денежная реформа. Согласно летописям, в годы правления Василия III, вес денег постоянно уменьшался в связи с их порчей, чеканкой фальшивых монет и их обрезанием. В ряде городов появились поддельные деньги, что каралось смертной казнью. Возникла настойчивая потребность восстановить прежний вес денег или привести их весовое содержание в соответствие с номиналом. Необходимо было оздоровить денежную систему.

Василий III Иванович был отцом трех детей от двух браков. Один из его сыновей впоследствии царствовал.

Государь всея Руси Василий III двадцать лет прожил в браке с Соломонией Сабуровой, но жена так и не осчастливила его наследниками. Решил тогда Василий расстаться с бесплодной супругой и жениться во второй раз. Он и подходящую кандидатуру уже присмотрел - юную красавицу Елену Глинскую. Как ни отговаривали приближенные Василия от опрометчивого шага, пророча различные напасти, он сослал Соломонию в монастырь и взял в жены Елену.

Василий появился на свет 25 марта 1479 года, он был сыном князя Ивана III от его второй жены Софии Палеолог. 27 октября 1505 года Василий был объявлен Государем всея Руси, но ему приходилось постоянно доказывать свои права на власть. Помимо того, что у него было четверо родных младших братьев, Василий и сам не являлся старшим сыном своего отца. У Ивана III был сын от первой жены Марии Борисовны Иван Молодой, которого долгое время отец называл своим соправителем. В 1490 году 31-летнего Ивана Молодого не стало, но он успел обзавестись наследником Дмитрием. Соперников у Василия хватало, укрепить его права на власть мог лишь собственный наследник, но с этим возникли проблемы.

Родители хотели видеть женой Василия европейскую принцессу, но достичь согласия по этому вопросу никак не получалось, а время шло. Василий решил, что и на Руси сможет найти достойную невесту. Для него устроили смотрины, и из более чем тысячи красавиц молодой человек выбрал 15-летнюю Соломонию Сабурову. Всем была хороша Соломония, вот только за двадцать лет брака так и не смогла подарить супругу наследника. Ни врачи, ни знахарки княгине не помогли, а её 45-летний супруг начал приглядываться к молодым девушкам.

Василий всерьез был увлечен своей высокой, стройной и красивой женой. Чтобы казаться моложе он даже сбрил бороду, что в те времена было очень смелым поступком. Однако шел год за годом, а детей у супругов по-прежнему не рождалось. Лишь через четыре года брака родился долгожданный сын Иван, а ещё через два года появился на свет Юрий. Государь был счастлив необыкновенно, но вскоре занемог, на его ноге обнаружился нарыв. 3 декабря 1533 года Василия не стало и 25-летняя Елена Глинская стала регентом при 3-х летнем сыне Иване.

Елена показала себя решительной правительницей, друзей среди бояр у неё практически не было, зато был фаворит Иван Овчина Телепнев-Оболенский. Поговаривали даже, что дети Елены могут быть рождены не от Василия, а от Ивана Овчины, но доказательств тому нет. Правила Глинская всего пять лет, а потом молодая женщина внезапно ушла из жизни, в тот же день схватили и её фаворита. После этого бояре делили власть до тех пор пока Иван не стал совершеннолетним.

Было интересно? Ставьте лайк (палец вверх) и подписывайтесь на канал

Иван родился в 1530 году, под Москвой, в семье великого владимирского и московского князя, а впоследствии Государя всея Руси, Василия III и его супруги Елены Глинской, наследницы литовских князей.

Василий III и Елена Глинская — родители Ивана Грозного

По линии отца бабушкой Ивана была Софья Палеолог — племянница последнего византийского императора — таким образом, Иван являлся потомком не только великих русских князей, но и правителей Византии. Крещение Ивана происходило в знаменитой Троице-Сергиевой лавре. По легенде, в знак благодарности за рождение сына (Иван был первенцем в семье Василия III), его отец заложил Церковь Вознесения в селе Коломенское, ставшую первым шатровым храмом в истории русского зодчества.

Когда Ивану было 3 года, Василий III умирает, оставив маленького князя и жену на попечении сформированного им совета бояр, приближенных к правлению страной. В связи с этим наступает кризис власти, выразившийся в частых перестановках в правящих кругах соперничающих бояр и завершившийся к 1545 году, когда Иван, достигнув совершеннолетия (15 лет), становится полноправным князем.

Иван Грозный в детстве

Основные события жизни

Личная жизнь царя

Иван IV состоял в официальном, одобренном церковью браке 4 раза, однако историки насчитывают 6 или 7 женщин, которые считались супругами царя.

Первой женой молодого Ивана Васильевича сразу после его венчания на царство, в 1547 году, стала Захарьина-Юрьева Анастасия Романовна, выбранная Иваном на смотре невест. Брак Ивана и Анастасии длился 13 лет, пока не был внезапно прерван смертью Анастасии в 1560 году. По всей видимости, в браке преобладали любовь, уважение и хорошие отношения, поскольку считается, что Иван очень тяжело переживал смерть жены и сильно изменился в характере после нее. В браке родилось шестеро детей (3 дочери и 3 сына), из которых лишь двое сыновей дожили до средних лет — остальные погибли в младенчестве.

Захарьина-Юрьева Анастасия Романовна

Старший из сыновей, переживших опасный период детства, Иван Иванович, был три раза женат, но наследников не оставил; сам умер в возрасте 27 лет, при жизни Ивана Грозного. Второй сын, Федор Иванович, прожил 47 лет, 14 из которых правил Россией; скончавшись, он также не оставил наследников — имел только дочерей.

Второй женой Ивана Грозного в 1561 году стала Мария Темрюковна, княжна Черкасская. Брак с Марией продлился недолго: она умерла в 1569 году, не оставив наследников (единственный рожденный сын умер при ее жизни, в младенчестве).

Через 2 года после смерти Марии царь женится в третий раз, выбрав на смотре невест Марфу Васильевну Собакину, дворянскую дочь. Через 15 дней после свадьбы Марфа Васильевна умерла: по версии самого царя, ее отравили.

Четвертой и последней законной супругой Ивана IV в 1572 году стала дворянка Анна Алексеевна Колтовская. Точная продолжительность брака неясна: историки приводят периоды от 2 недель до нескольких месяцев. Однако известно, что с четвертой женой Иван Грозный развелся по своему усмотрению и заставил ее постричься в монахини (причина неизвестна). Детей от третьего и четвертого брака у Ивана не было.

Анна Алексеевна Колтовская

Существуют также полулегендарные сведения о супружестве или связи Ивана IV с женщинами по имени Мария Долгорукая, Анна Васильчикова, Василиса Мелентьевна, Мария Нагая, которые, однако, трудно подтвердить.

Вывод

Жизнь Ивана IV Грозного предстает очень разнообразной, сложной и насыщенной, а сам он — весьма неоднозначной, но, несомненно, яркой фигурой в истории России.

Правление Ивана Васильевича сопряжено в важными внутри-, внешнеполитическими и культурными процессами и событиями (например, централизация власти и структурирование аппарата управления, присоединение больших территорий на юге), формировавшими путь развития Российского государства. А некоторые страницы царствования Ивана Грозного, например, такие, как опричнина, роль бояр и митрополита в управлении, неудача в Ливонской войне, до сих пор являются предметом внимания историков, развивая тем самым гуманитарные науки. Несомненно одно — Иван Грозный самым непосредственным образом на протяжении 37 лет влиял на историю России, определяя направление ее развития.

Тит-Смарагд-Иоанн Васильевич Рюрик – это имя мало кому покажется знакомым, но именно так при крещении назвали самого противоречивого из всех русских царей Ивана Грозного. Историки неоднозначны в своих оценках его деятельности. Они считают, что он был великий, благочестивый и достойный того, чтобы его канонизировали, другие наоборот, видят в нем тирана, жестокого палача и осквернителя христианских святынь.

Годы его правления – это невероятные злодеяния, насилие, казни, опричнина, и одновременно вершина процветания княжества Московского, вышедшего на более высокий статус. В эти годы проводились реформы, благодаря которым государство становилось могущественнее и непобедимее. Грозный монарх сумел увеличить территорию страны почти в два раза, с 2,8 до 5,4 млн. м2, при этом она занимала площадь большую, чем вся Европа.

Детство

Дата рождения Ивана Грозного – 25 августа 1530 года. Это радостное событие произошло в селе Коломенское под Москвой. Родителями будущего государя были князь Василий III Рюрикович и литовская княгиня Елена Глинская. Иван был старшим из сыновей, поэтому по праву наследования, должен был взойти на престол после совершеннолетия. Однако так долго ждать не пришлось, номинально он стал российским царем в возрасте трех лет, потому что отец очень сильно заболел и вскоре умер. Спустя пять лет после этого умерла и мама Ивана – княгиня Елена. Так в восьмилетнем возрасте мальчик стал сиротой.

В то время бразды правления страной были в руках князей Шуйских и Бельских, у дворянина Михаила Воронцова и родни по линии матери – Глинских. Во время их правления разбазаривалось госимущество, и это было отчетливо понятно даже несовершеннолетнему Ивану.

Первый раз опекуны увидели нрав престолонаследника в 1543-м, когда он отдал приказ убить Андрея Шуйского.

С тех пор они начали серьезно его опасаться, страной правили в основном Глинские, а они постарались втереться в доверие наследнику и поддержать в нем звериное начало.

Несмотря на такую обстановку при дворе, Иван много учился, читал книги, и впоследствии он получил статус самого начитанного правителя того времени. И в то же время он сам ничего не решал, по-прежнему находился в заложниках у правителей страной. Это сказалось в ненависти ко всему миру, и желанию любой ценой заполучить власть, причем полную и неограниченную, которая по его мнению не нуждалась ни в каких моральных законах и кодексах.

Правление

С приходом к власти молодого царя он начал реформы и изменения, которые одобрила Избранная рада, Россия постепенно переходила к самодержавию, когда власть сосредотачивалась в руках одного монарха.

На протяжении последующих десяти лет Иван Грозный занимался глобальным реформированием. Он стал инициатором земской реформы, стал основателем нового судебника, который ужесточал жизнь низшего сословия, ввел в действие губную реформу, которая должна была перераспределить полномочия наместников, отведя основную роль дворянству.

В 1550-м Грозный выделил поместья лучшей тысяче дворян из Москвы. Они располагались на расстоянии 70 км от столицы. Этот же год стал годом образования стрелецкого войска, которое получило на вооружение огнестрельное оружие. В этом же периоде крестьяне еще больше попали в крепостное рабство, и европейским купцам запретили въезжать в Россию.

Во внешней политике Ивана Васильевича преобладали многочисленные войны, которые проходили весьма успешно. Войско выступало под его командованием, и воодушевленные присутствием царя и предварительной, грамотно проведенной, военной организацией похода войска вскоре заняли Астрахань и Казань, а после этого в составе государства российского появились сибирские земли. В 1553-м Иван Грозный приступил к налаживанию торговых отношений с Англией, а в 1558 году пошел войной на Великое княжество Литовское, но вышел оттуда не только с громким поражением, но и остался без части земель русских.

После такого сокрушительного поражения, монарх пытался найти виновных в фиаско, прекратил сотрудничество с Избранной радой и действовал по принципу самовластия. В это время и начались репрессии, казни и опала для всех, кто был хоть немного не согласен с его политикой.

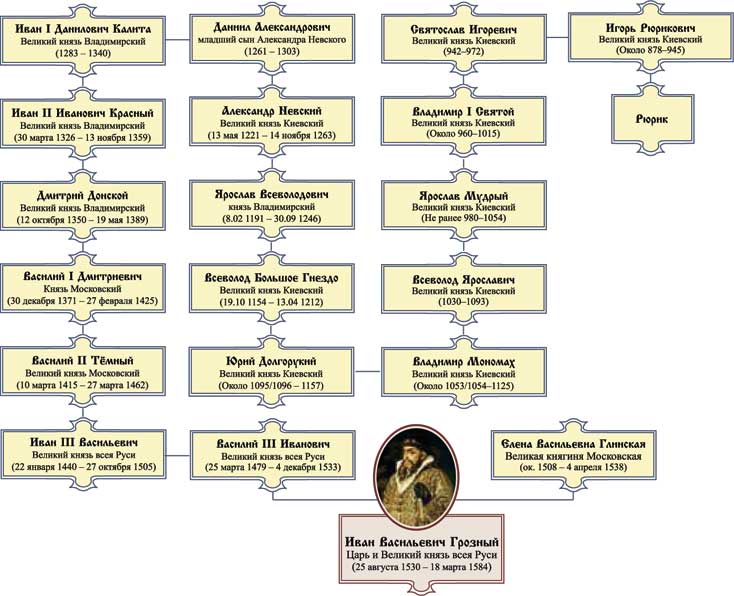

С принятием в 1547 году титула царя Иваном Грозным родословная великих князей Московских стала одним из средств обосновать притязания правящей династии на царскую власть. Составление подробной генеалогии являлось одной из главных задач книжников. В результате их работы появилось два примечательных памятника, внешне ориентированных на изложение русской истории с древнейших времен: "Государев родословец" и "Степенная книга". Однако главной их целью оказалось удревление рода Московских и Владимирских князей. Составители разработали генеалогическое древо Ивана Грозного, корни которого уходили ко временам правления императора римского Октавиана Августа.

Реальность

Иван Грозный интересовался генеалогией не только из необходимости обосновывать свои притязания на царский титул. В Средние века на Руси первостепенную роль играла церковь, не только обеспечивавшая связь человека с Богом, но и определявшая всю систему частных взаимоотношений. Особенно важной связь с церковью была для правящего рода Рюриковичей. Иван Грозный в период опричнины даже носил монашеское платье и проводил службы по канонам. Но в правление его отца связь между князьями и церковными иерархами оказалась под угрозой.

Великий князь Василий III, отец Ивана Грозного, в 1505 году женился на Соломонии Сабуровой, однако брак оказался бездетным. Семейная пара пыталась всеми доступными средствами решить проблему, то есть часто ездила на богомолья, молилась святым защитникам, но долгожданного наследника не появлялось. Отчаявшаяся Соломония обратилась даже к знахаркам и волхвам, но это ей не могло - в 1525 году при попустительстве митрополита Даниила жена великого князя была насильственно пострижена в монахини, а в следующем году Василий III женился на молодой Елене Глинской.

Мать Ивана Грозного

Великий князь совершил беспрецедентный шаг. Многие церковные иерархи, в особенности Максим Грек, Вассиан Патрикеев и митрополит Варлаам, открыто осудили действия Василия и отказались признавать законным его новый брак. Московский князь решительно расправился с ними и даже не остановился перед тем, чтобы лишить митрополита сана - вновь впервые в русской истории.

Отношение к Елене Глинской в обществе было соответствующим. Ее литовское происхождение, путь, которым она стала княгиней, поведение, не соответствующее нормам, - все это вызывало неприязнь. Под влиянием молодой жены Василий III презрел еще одну норму: остриг бороду. А вскоре поползли слухи о связи молодой княгини с воеводой Иваном Федоровичем Телепневым-Оболенским по прозвищу Овчина. Злые языки передавали один и тот же слух: четыре года второй брак Василия III оставался бездетным, пока княгиня не встретилась с Овчиной. По сей день это позволяет некоторым историкам полагать, что в родословной Ивана Грозного, возможно, и не было Великих князей Московских.

Вырождение династии

Описанные события позволяют утверждать, что династия Рюриковичей, с незапамятных времен правившая Русью, приближалась к своему концу. Был ли отцом Ивана Грозного и его тяжело больного брата Юрия Василий III или нет, сказать с полной уверенностью нельзя. Однако налицо все признаки вырождения: у самого первого русского царя, особенно после смерти первой жены, наблюдалось психическое расстройство, выражавшееся в склонности к жестокости. Такая же проблема была у его старшего сына Ивана, а второй сын, Федор, по мнению современников, был не от мира сего. Оставить потомство ему тоже не удалось.

Существуют различные теории о причине того, что московский правящий дом оказался на грани вымирания. Кто-то обвинял жену Ивана III - Зою (Софью) Палеолог, тоже представительницу затухающей династии. Сторонники отцовства Телепни-Оболенского указывают, что среди его предков встречались люди с прозвищами, свидетельствующими о наличии серьезных проблем со здоровьем. Однако, если отвлечься от конспирологических теорий, представляется неизбежным, что жизненная сила правящего рода, находящегося у власти, согласно летописным источникам, с 862 года, к концу XVI века попросту иссякла.

Дом Калитичей

К моменту прихода к власти Ивана Грозного, генеалогическое древо династии Рюриковичей сильно разветвилось. Существовало несколько локальных династий, возводящих свое происхождение к Рюрику: Оболенские, Шуйские, Барятинские, Мезецкие и т. д. Для обоснования своих прав на верховную власть Московской династии требовалось обособиться от остальных князей. В связи с этим основателем династии Князей всея Руси стал называться младший сын Александра Невского Даниил (1277-1303).

Однако эта ветвь Рюриковичей свое имя получила в честь прозвища наиболее известного по разрушительному Тверскому походу 1327 года и по взаимовыгодному сотрудничеству с ордынской администрацией князя Ивана Калиты (1322-1340). Это неудивительно: Иван I оказался единственным потомком Даниила, который смог заложить основы династии. Кроме того, именно в его правление Москва стала серьезным центром силы, верховенство которого были вынуждены признать Владимир, Нижний Новгород и Тверь. Зримым воплощением этой перемены стал перенос митрополичьей резиденции в Москву в 1325 году.

Именно имя Калиты лежит в основании родословной Ивана Грозного: потомки этого князя прочно держали в своих руках ордынский ярлык на великое княжение. Не помешала этому даже эпидемия чумы середины XIV века. Деятельнось Калиты, направленная на обеспечение благосостояния Московского княжества, сделала возможной открытую борьбу с татарами при его внуке Дмитрии Донском (1359-1389). Согласно оценкам историков, именно при Калите выросло поколение, не испытывавшее панического страха перед монголами и способное бросить ему вызов.

Династические истоки жестокости Грозного

Совсем необязательно обвинять в блуде Елену Глинскую. Потомки Дмитрия Донского в каждом поколении обнаруживали всю большую властность и жестокость. Предки Ивана Грозного умирали в очень молодом возрасте, передавая княжество малолетним детям, вынужденным противостоять другим претендентам на власть. Эта тенденция достигла апогея в 1425 году, когда умер Василий I - сын Донского. На двадцать лет с таким трудом созданное Московское княжество погрузилось в бездну феодальной войны. Василий II (1425-1453) в ходе борьбы сначала со своим дядей, а потом двоюродными братьями использовал методы, для русского народа неожиданные: по его приказу был ослеплен князь Василий Косой, а через некоторое время такая же участь постигла и московского правителя. Некоторое представление о том, как относились к Василию II подданные, дает фраза, приписанная на полях летописной записи о его смерти: "Июда душегубец, рок твой пришел".

Первый Грозный

Суровым нравом отличался и сын Василия II, дед Ивана Грозного - Иван III. Именно он впервые получил титул государя (или господаря) и прозвище Грозный. В последние годы жизни он столкнулся с династическим кризисом: устоявшийся принцип наследования власти от отца к сыну подвергся суровому испытанию: старший сын, Иван Молодой, внезапно умер. Ивану III нужно было выбрать, кто "старше" - внук Дмитрий или второй сын, Василий. Раздумья великого князя обернулись тем, что сначала сын Василий отведал княжеской темницы, а потом в ней скончался внук Дмитрий.

Таким образом, даже беглый взгляд на родословную Ивана Грозного показывает, что страшные события времен его правления наивно объяснять лишь возможным адюльтером его матери. Потомки Ивана Калиты были скоры на суд и расправу и никогда не останавливались перед казнями ближайших родственников. В деятельности первого русского царя эта черта русской династии наложилась на психологические травмы, перенесенные в детстве, и чрезвычайно амбициозные планы.

Читайте также: