История возникновения закономерностей обучения кратко

Обновлено: 28.06.2024

Образование и воспитание — два важнейших, тесно связанных между собой компонента целостного педагогического процесса, научное изучение которого составляет предмет науки, называемой педагогикой. Педагогика как совокупность требований и норм — а позднее и как наука — возникла и определялась как изучение воспитания и образования детей (от греч. paidagogike — означает воспитание детей или руководство детьми), но со временем она расширила свои возрастные границы и стала наукой о воспитании и формировании человека. Переход к обучению на протяжении всей жизни подчеркнул необходимость педагогических знаний для поддержки людей на протяжении всей их жизни.

Тем не менее, традиционно мы выделяем перечисленные процессы и говорим: студент учится, студент прошел обучение, учитель учит своих учеников, — или говорим о патриотическом и гражданском воспитании, о родителях как воспитателях своих детей, о национальных традициях воспитания, о воспитательном потенциале общества и так далее.

Согласно традиционному подходу, существуют теории, концепции, подходы, средства воспитания, изучаемые общей теорией воспитания или дидактикой (от греч. didaktikos — учение), и теории, концепции, подходы и средства воспитания, изучаемые теорией образования (в лексическом смысле — заботы).

Итак, мы должны говорить о современной дидактике и современных теориях обучения и воспитания, суть которых можно определить как традиционную и инновационную.

В настоящее время существует множество частных теорий обучения и некоторые теории воспитания, еще больше дидактических и педагогических концепций, если под концепцией понимать систему взглядов, оценок, интерпретаций, которая еще только формируется, является неполной и не общепризнанной.

Мы изложим суть многих из этих концепций и прикладные выводы и рекомендации их авторов.

Однако еще более важным мы считаем формирование и последовательное изложение общей концепции образования и общей концепции воспитания. Под концепцией в более общем смысле здесь понимается общий взгляд, обобщенный подход, целостный подход к определенной области деятельности или изменениям. В этом смысле мы будем говорить об общих концепциях образования, концепциях обучения и концепциях воспитания.

Современные теории обучения (дидактические концепции)

Основные принципы этой теории заключаются в следующем: Ассоциативный — это механизм всей учебной деятельности; все обучение основано на наглядности, т.е. на чувственном познании, поэтому главная задача учебной деятельности — обогатить сознание учащихся образами и понятиями; наглядные образы важны не только потому, что они необходимы, когда помогают учащимся поднять свое сознание к обобщениям на основе сравнения; основной ассоциативный метод обучения — упражнение.

Ассоциативные теории лежат в основе объяснительно-иллюстративного обучения, преобладающего в современной традиционной школе. Во многом именно по этой причине выпускники школ не получают полноценного образования: У них не формируется опыт творческой работы, способность самостоятельно приобретать знания, готовность свободно заниматься любой лидерской деятельностью.

Достаточно эффективный подход к повышению развивающей функции традиционного обучения был предложен Л. В. Занковым. Его дидактическая система, ориентированная на младших школьников, оказывает развивающий эффект как в работе с подростками, так и со старшими школьниками, если соблюдаются следующие принципы: Организация обучения на высоком уровне сложности (соблюдение четко определенной степени сложности); быстрый темп обучения (в разумных пределах, конечно); ведущая роль теоретических знаний; осознание учащимися процесса обучения.

Поиск путей совершенствования обучения на основе ассоциативных теорий направлен на выявление путей и условий развития познавательной самостоятельности, активности и творческого мышления учащихся. В этом отношении показателен опыт педагогов-новаторов: расширение дидактических единиц обучения (П. М. Эрдниев, Б. П. Эрдниев), интенсификация обучения на основе принципа визуализации (В. Ф. Шаталов, С. Д. Шевченко и др.). ), опережающее обучение и комментирование (С.Н. Лысенкова), повышение воспитательного потенциала обучения (Е.Н. Ильин, Т.И. Гончарова и др.), совершенствование форм организации обучения и взаимодействия преподавателя и студента в обучении (И.М. Чередов, С.Ю. Кузнецов, В.В. Курганов, В.К. Дьяченко, А.Б. Резник, Н.П. Гузик и др.), индивидуализация обучения (И.П. Волков и др.). Ассоциативным теориям обучения, которые изначально не ориентированы на развитие творческого потенциала учащихся, противостоят теории, основанные на деятельностном подходе. К ним относятся теория проблемного обучения (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов и др.), теория поэтапного формирования умственных действий (П.И. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.), теория учебной деятельности (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.).

Возникновение и развитие теории обучения и образования

Великий чешский педагог требовал, чтобы каждый ученик все изучал сам, на ощупь, все пробовал, произнося и делая, все применял путем соответствующих упражнений в наблюдении, в говорении, в практике. Я. Я.А. Коменский первым установил принципы, правила воспитания, его формы и методы. Счастлив тот народ, у которого хорошие школы, учебники, институты и методы обучения и воспитания.

Автократический и авторитарный стили воспитания

Эти два стиля образования часто отождествляют, однако между ними есть различия. Они имеют общую генеральную черту — сильное доминирование воспитателя над ребенком, что исключает партнерские отношения. Как правило, это общее относится к авторитарному стилю воспитания. Но не каждый авторитарный стиль является автократическим (от греч. autos — сам, kratos — власть). Она является таковой только тогда, когда это неограниченный воспитательный суверенитет человека, который диктует свою волю всем тем, кто в силу тех или иных обстоятельств должен ему подчиняться.

В авторитарном образовании взгляды педагога считаются единственно верной теорией. Важность отношений между учителем и учениками определяется этими взглядами. Есть все основания сомневаться в их высоком научном статусе. Настоящей науки не существует без плюрализма теорий, а в данном случае это исключено. Это близко к идеологии, которая всегда, даже в случае образования, абсолютизирует какую-то одну теорию, не всегда научно сформулированную. Высокомерный семьянин может иметь поверхностные представления о теориях образования. У него может быть только здравый смысл. Тем не менее, он упорствует в своих идеях. Сотрудник отдела образования, хотя и хорошо начитан, тем не менее, далек от признания плюрализма. Он будет навязывать свою точку зрения и тем самым усваивать нормы авторитарного стиля воспитания.

Питательной средой авторитарного стиля образования является концептуальный промежуток, разделяющий теории педагога и учащегося. Учитель ошибочно считает, что ему нечему учиться у ученика, который уступает ему по уровню образования. Поэтому консультации со студентом бессмысленны. Более того, последний не способен понять высокие идеи педагога. Отсюда необходимость команд, внушений, убеждения, личного примера, часто ругани и даже телесных наказаний. Авторитарный педагог контролирует поведение своего ученика, с подозрением относится к его инициативам и, как правило, признает их только в том случае, если они строго соответствуют его ценностям. Ученик должен быть похож на воспитателя.

Авторитарный стиль воспитания формирует жесткий эмоциональный климат. За высокой строгостью не следует чуткое реагирование на потребности и проблемы ребенка. Высоко ценится личная заинтересованность студента в работе с преподавателем. Авторитарный лидер избегает проявления привязанности, предпочитая критиковать детей.

Авторитарное образование чрезвычайно вредно для личности воспитуемого, его интеллект подавляется, научное мышление подавляется. В классе учеников учат творчеству и поощряют инновации, в то время как авторитарный педагог действует в прямо противоположном направлении. Это приводит к развитию у учащихся неврозов, которые проявляются в страхе перед учителем, обиде, чувстве неполноценности и социальной изоляции, низкой самооценке, страхе перед будущими неудачами. Сиделки не обучены думать самостоятельно, и у них формируется отношение попустительства. Они не способны сопротивляться диктату. Им часто трудно противостоять авторитарному педагогу.

Закономерности и принципы целостного педагогического процесса

Другой важной закономерностью целостного педагогического процесса является двусторонний процесс его определения. Оно всегда обусловлено социальными требованиями к человеку, но в то же время в каждом отдельном случае основывается на индивидуальном уровне и характере уже усвоенных взглядов, оценок, установок, т.е. требует личностно-ориентированного подхода. Достижение гармонии социального и личностно-индивидуального является условием и предпосылкой достижения целостности и эффективности образования.

Еще одной закономерностью педагогического процесса является его многомерный характер. Педагогические действия, все процессы, составляющие целостность, направлены на решение не одной, а целого ряда педагогических задач, на поиск меры в сочетании различных взаимосвязанных тенденций: Традиции и инновации, социальное и индивидуальное, рациональное и эмоциональное, логика и интуиция, творчество и алгоритмизация, требовательность и уважение к личности, коллективные и индивидуальные методы и способы.

На основе выявленных закономерностей мы можем сформулировать педагогические принципы, общие для всех конкретных вариантов обучения. Обязательными считаем принципы, вытекающие из концептуального понимания сущности и назначения требований к процессу, которые обеспечивают его эффективность.

Кратко охарактеризуем общие педагогические принципы, поскольку они будут рассмотрены отдельно в связи с обучением и воспитанием.

Принцип социально-личностного определения целей и содержания обучения и воспитания требует одновременного учета, а еще лучше — интеграции социального заказа на человека мобильного, конкурентоспособного, умеющего справляться с ситуацией неопределенности, работать в команде, вносить вклад в социально-экономический прогресс своей страны и, прежде всего, территории проживания.

В то же время социальные требования и установки должны соответствовать личным стремлениям, интересам, способностям и возможностям человека. Гармония личного и социального — это важное условие и одновременно стратегическая установка.

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Закономерность отражает объективные, существенные, необходимые, общие, устойчивые и повторяющиеся при определенных условиях взаимосвязи. Строго зафиксированные закономерности являются законами. Закономерности определяются как научные законы только в том случае, когда четко зафиксированы объекты, между которыми устанавливается связь; исследованы вид, форма и характер этой связи; установлены пределы действия (проявления) связи. Закономерности и законы — главные компоненты научной теории.

В первобытном обществе человечество постепенно накапливало практические знания по обучению подрастающих поколений. Уже в это время были выработаны и передавались из поколения в поколение практические правила обучения, позволявшие все более успешно решать задачи подготовки молодежи к жизни. Одним из таких правил, несомненно берущих начало в самой глубокой древности, является обучение через практику жизни, наследование опыта старших.

В античные времена довольно успешно решались задачи практического обучения, основанные преимущественно на традициях — обобщенном опыте предшествующих поколений. Платон, Аристотель и особенно Квинтилиан делают первые попытки обобщения практики обучения в виде свода рекомендаций — правил. Эти правила сформулированы ими в ряду общих философских положений, обобщающих мудрость жизни. Специально и глубоко вопросами обучения античные философы не занимались, и их во многом правильные философские воззрения не привели к созданию начал дидактической теории, подобно тому, как они привели, например, к созданию начал логики.

Были попытки считать правила, сформулированные в древности, научными закономерностями и даже законами. Это неверно, так как они не имеют отличительных признаков последних. Скорее всего, это практические обобщения, подчеркивающие некоторые важные взаимосвязи между явлениями обучения. Их можно классифицировать как регулярности, составляющие аксиоматические положения дидактики.

В XVIII в. педагогику рассматривали как прикладное естествознание и считали, что она подчиняется законам биологии. Полную перестройку педагогики на натуралистических началах произвели Я. А. Коменский и Д. Локк. Под их влиянием законы педагогики (они выступали одновременно и принципами, и правилами) определяются в трех аспектах: общественноисторическом, естественно-историческом и психологическом. Позже Песталоцци, Руссо, Дистервег, Ушинский, Толстой и другие педагоги уже не ограничиваются общими принципами, а пытаются установить закономерности, что выливается в стремление превратить педагогику в сумму конкретных предписаний.

Многие последователи Коменского и Дистервега пытались изложить дидактику в виде памяток, составленных из ряда правил, которые сгруппированы вокруг очень узких тем: как готовиться к урокам, как ставить вопросы ученикам, как проводить упражнения, как закреплять материал, как задавать задания на дом и т. п.

1. Всякое действие обусловлено природой ученика.

2. Всякое обучение должно считаться не только с приспособлением к среде в общем смысле, но и по мере возможности с приспособлением к специальной среде.

Экспериментальная педагогика конца XIX и начала XX в. все свои упования возложила на эксперимент, измерение и статистику, полагая, что этими методами естественных наук ей удастся вскрыть закономерности педагогического процесса. Справедливо критикуя методологические позиции эксперименталистов, нельзя не отметить, что именно в это время и этими методами удалось установить важные психолого-дидактические закономерности.

Попытки формулирования законов обучения находим также у Д. Дьюи, Э. Торндайка, Э. Меймана, У. Килпатрика. В частности, Мейман сформулировал три закона. Первый — развитие индивидуума с самого начала определяется в преобладающей степени природными задатками. Второй — ранее всего всегда развиваются те функции, которые являются наиболее важными для жизни и удовлетворения элементарных потребностей ребенка. Третий закон утверждает неравномерность душевного и физического развития ребенка. Кроме того, Мейман сформулировал еще два закона о факторах развития ребенка — закон видоизменения и закон повторения. Все эти законы в зависимости от контекста Э. Мейман называет принципами и даже правилами.

Больше всего в советской педагогике не повезло законам, сформулированным крупными американскими педагогами Дьюи и Торндайком. Несмотря на то, что за ними пошли и достигли крупных успехов американская и другие школы, что они дали мощный толчок мировому дидактическому развитию, у нас эти законы искажались, отрицались.

У Торндайка читаем:

Законы Торндайка подвергались многочисленным уточнениям. В 40—50-х гг. XX в. проф. Ладо придал законам Торндайка более легкую и понятную практикующим педагогам форму и этим еще более укрепил их направляющую роль. Американские учителя прочно усвоили требования пяти основных законов.

— Закон взаимосвязанности: если два психических акта развиваются во взаимосвязи, то повторение одного из них приводит к появлению или закреплению второго.

— Закон тренировки: чем выше интенсивность тренировки, тем лучше усваивается обратная реакция и тем дольше она сохраняется в памяти.

— Закон интенсивности: чем интенсивнее тренировка ответа, тем лучше он усваивается и тем дольше остается в памяти.

— Закон ассимиляции: каждый новый стимул имеет способность вызывать реакцию, которая в прошлом была связана с этим же стимулом.

— Закон результативности: реакция, сопровождающаяся приятными последствиями, закрепляется; если же она сопровождается неприятными последствиями, ее стараются заглушить или избежать.

Действие этих общих закономерностей конкретизируется путем вычленения многочисленных частных (попарных) связей.

Попытки установить закономерные связи находим у всех крупных теоретиков педагогики. Например, известный педагог С. Т. Шацкий вывел такую закономерность: ученики в процессе работы тратят свои силы, но в том-то и сущность учения, что чем больше они тратят свои силы, тем больше их приобретают. Он также вплотную подошел к формулированию научной закономерности о единстве интеллекта и чувств учащихся в процессе обучения. Ум и чувства учащихся должны быть в ладу, интеллектуальная и эмоциональная сферы должны помогать друг другу.

Педагогические познания берут свое начало из далекого прошлого. Сначала это был опыт, далее – теоретические обобщения, а на сегодняшний день – это неоспоримо имеющиеся закономерности.

История развития и становления педагогических закономерностей

В древние времена люди постепенно накапливали практические умения, связанные с обучением и воспитанием подрастающих поколений. Уже на тот момент общество развивало и осваивало практические правила обучения и воспитания, способствующие успешной подготовке молодежи к взрослой жизни. Один из таких опытов – наследование умений и навыков старших поколений.

Во время античного периода ученые Платон, Аристотель и Квинтилиан стремились обобщить практику обучения и воспитания в виде перечня правил и рекомендаций.

Средневековье было тяжелым этапом в совершенствовании педагогической мысли. Правила обучения и воспитания того времени зачастую воспринимались в качестве простого закрепления традиций.

В XVIII в педагогика рассматривалась как прикладное естествознание и считалось, что она подчиняется законам биологии. Ученые Я.А. Коменский и ДЖ. Локк начали преобразовывать педагогику на натуралистических началах. Таким образом, педагогические принципы поделили на 3 аспекта:

- Общественно-исторический;

- Естественно-исторический;

- Психологический.

В экспериментальной педагогике конца XIX в. – начала ХХ в. предполагалось, что путем эксперимента, измерения и статистики удается раскрыть закономерности педагогического процесса. Попытки выявления педагогических законов делали ученые Дьюи, Торндайк, Мейман, Кильпатрик.

Закономерности в педагогическом процессе

Закономерности в педагогике – это нормы педагогического процесса.

Выделяют следующие нормы:

- Закономерность динамики воспитательного процесса. Учебный процесс между педагогами и учениками характеризуется поэтапными, “ступенчатыми” чертами: чем выше промежуточные достижения, тем весомее окончательный результат.

- Закономерность развития личности в педагогическом процесса – это скорость и достигнутый уровень становления личности зависят от наследственности, педагогической и учебной среды, вовлечения в учебно-образовательный процесс применяемых средств и методов педагогического воздействия.

- Закономерность управления образовательным процессом – это означает, что результаты педагогического влияния зависят от усиления обратных связей между педагогом и преподавателем.

- Закономерность стимулирования. На плодотворность педагогической деятельности влияет то, с какой силой действуют внутренние мотивы учебно-воспитательной деятельности.

- Закономерность обусловленности воспитательного процесса. На движение педагогического процесса и его достижения влияют потребности и возможности общества, а также каждой личности.

- Закономерность единства внешней и внутренней (педагогической и познавательной) деятельности. На результативность педагогического процесса влияет особенность воспитательной работы и учебно-воспитательная деятельность учеников.

- Закономерность единства чувственности, логики и практики. Действенность педагогической деятельности зависит от скорости и особенностей восприятия чувств, логического понимания, практического использования.

Педагогический процесс протекает в более или менее благоприятных условиях. С ростом экономических возможностей общества модернизируются учебно-материальные и школьно-гигиенические возможности для эффективного решения задач всестороннего становления личности. По этой причине на задачи, содержание, методы и формы педагогического воздействия влияют потребности, а также возможности и условия протекания данного процесса в обществе.

Как говорил Ю.К. Бабанский, необходимо исследовать связи, происходящие внутри самого процесса, то есть между его главными компонентами:

- Связь между образовательными и воспитательными процессами, а также развитием как образующими элементами непрерывной педагогической деятельности;

- Связь между образовательным процессом, самообучением, педагогическим управлением, инициативностью воспитанников, преподаванием и учением;

- Связь между между целями, содержанием, типами и методами педагогического процесса;

- Связь между потенциалом личности (возрастными и индивидуальными) и направленностью педагогических влияний на нее;

- Связь между общественностью и индивидом в педагогической структуре;

- Связь между активностью и взаимодействием личности и результатами ее формирования.

Долгий педагогический поиск и анализ школьной практики говорят о том, что нельзя успешно выстроить обучение и воспитание ребенка без учета хотя бы одного из этих видов внутренних связей. Они характеризуются важными, необходимыми и всеобщими свойствами. Связи всегда проявляются и потому являются постоянными. Следовательно, все связи закономерные и они выражаются как обусловленные закономерности педагогического процесса.

Психолого-педагогические учения Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева и других ученых показали, что воспитанию и обучению отводится важная роль в становлении личности. Как говорят психологи, обучение и воспитание находятся впереди развития и определяют его. Приведем цитату Л.С. Выготского.

“Лишь то обучение является хорошим, которое забегает вперед развитию, создает зону ближайшего развития ребенка, то есть вызывает ребенка к жизни, пробуждает и приводит в движение внутренние процессы развития”.

Выявленные закономерные связи существуют и между обучением и воспитанием. В условиях отсутствия образования трудно проводить воспитание, поскольку человек осваивает определенные закономерности и знания, используемые в обществе. Помимо этого, нельзя поставить обучение с необразованными учениками, то есть если они отвергают обучение, у них отсутствует чувство долга и ответственности.

Потому все действия педагогов и учебные занятия в педагогическом процессе направлены на приобретение высокого и всесторонне развивающего эффекта. Воспитание должно быть развивающим.

Знакомим с принципами, закономерностями и правилами обучения, рассказываем, как они применяются и для чего используются.

Что такое принципы обучения

Принципы обучения — это методы и средства, используемые для достижения различных образовательных целей и развития личности. Направлены на организацию и реализацию эффективного обучения, сохранение его целостности. Представляют собой теоретическое построение учебного процесса и применение системы на практике.

Цели, для достижения которых принципы обучения применяются, бывают весьма разнообразны. Несмотря на это, все принципы объединены в одну систему и не могут существовать друг без друга. В образовательном процессе одновременно могут быть задействованы сразу несколько принципов, очень редко встречается применение только одного.

В педагогике

В повседневной жизни принципами обучения сознательно пользуется очень маленький процент общества, причем они слабо выражены и практически не выделяются на фоне остального воспитания. В педагогике идеальной моделью является регулярное применение таких принципов. Их изучение — обязательная часть педагогического образования. Понимание психологии каждого принципа и его применение делает процесс обучения эмоционально легче как для ученика, так и для преподавателя. Это как раз и увеличивает эффективность образования.

Чем обусловлено возникновение принципов обучения

Принципы обучения основаны на законах и закономерностях образования, соответственно, существуют с появления первого образовательного учреждения, но не всегда фиксировались или выделялись из всего педагогического процесса.

Принципы являются исторически переходящими, так как закономерно развитию новых теорий и практик обучения видоизменяются старые принципы и появляются новые. Изменения зависят не только от развития международных законов дидактики. Имеют значение, например, территориальные факторы: потребности конкретного государства и его населения. Однако всегда остаются неизменные основные принципы, которые применяются на всех ступенях образования, независимо от принадлежности к какой-либо образовательной системе.

Виды и характеристика принципов обучения

Из всех трудов по работе над формулировкой и систематизацией принципов обучения особо выделяются работы следующих ученых:

Благодаря исследованиям этих и многих других значимых ученых - М.А.Данилова, Б.П.Есипова, М.Н.Скаткина - принципы можно систематизировать следующим образом:

Основные

Специфические

Сформировались в том числе и из-за возникновения специального образования — обучения детей с психическими и физическими особенностями.

- Единство наук

Наука усваивается вместе с основами языка. - Предметность

Учебный процесс полноценный и разносторонний, регулярное практическое закрепление теории лучше помогает слабослышащему человеку осваивать окружающий мир. - Активное речевое общение

Побуждение к высказыванию своих мыслей и позиций, обсуждение вопросов и самостоятельный поиск ответа на них (особенно необходимо при обучении незрячих детей). - Единство слухового и речевого обучения

Развитие разборчивой и выразительной речи, умение определять обращенную к конкретному человеку речь. - Единство обучения и формирования личности

Концентрация на создании полноценной личности во время учебного процесса (людям с какими-либо особенностями сложно перестраивать свою личность в более поздний период жизни). - Индивидуальный и дифференцированный подходы

Обеспечение комфортных условий обучения для всех учеников.

Современные

- Толерантность

Терпимое и уважительное отношение к участникам образовательного процесса. - Гумнитаризация обучения

Упор на изучение искусства, музыки и других художественно-эстетических аспектов образования для развития у обучающихся разнообразных социальных качеств. - Инновационные подходы

Внедрение в учебный процесс современных технологий и методов. - Интеграция

Развитие умения реализовать приобретенные в ходе обучения знания в повседневной жизни. - Демократизация

Расширение границ образовательного процесса как у учеников, так и у преподавателей. Принцип развивает самостоятельность и ответственность за принимаемые решения.

Педагогические

Видоизмененные основные принципы с внедрением особенностей из других разделов.

Проанализировав эту классификацию, можно подтвердить суждение, что все принципы обучения тесно взаимосвязаны. Вследствие взаимодополнения возникают новые, более узконаправленные принципы. Например, единства и разнородности целей и путей обучения, пропедевтики и концентричности, коммуникативной направленности и множество других, которые реже упоминаются, но широко используются в современном образовании и воспитании.

В чем различие принципа и правила обучения

Принципы обучения составлены на основе законов и закономерностей обучения, они являются дидактическим материалом, который изучается и применяется в действии. Правила — это тезис, наставление и рекомендация для учителя.

Правило субъективно и формулируется каждым учителем по-своему, поэтому имеет разную эмоциональную и психологическую окраску.

Как связаны принципы и закономерности обучения

Закономерности обучения — особенности, которые выявлены в ходе изучения образовательного процесса. Это теоретическая база, к которой обращаются при составлении систем для осознанного обучения.

Закономерности являются фундаментом, на котором строятся все принципы обучения. Закономерности не являются объективным фактом, это общепринятые, но субъективные и изменчивые истины.

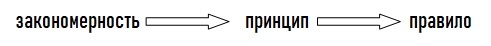

В итоге мы имеем взаимосвязь:

Принципы обучения все-таки нельзя привести к одной общей классификации, так как на их беспеременное изменение влияет множество различных факторов, но в этой статье мы собрали для вас наиболее важную и понятную информацию.

Читайте также: