История калужской области кратко

Обновлено: 28.06.2024

Территория Калужского края была освоена человеком в глубокой древности - в 15-13 тыс. до н.э. Затем эту территорию занимали племена балтов и угров, а в VIII-IX вв. - славянские племена.

Калужский край в XVI-XVIII веках

В 1610 г. в Калугу пришел Лжедмитрий II, продержавшийся здесь около года и предпринявший попытку похода на Москву. Но на его пути непреодолимой преградой стали Боровск и Боровский Пафнутьев монастырь.

Калужский край в XIX веке

В Отечественную войну 1812 г. на территории Калужской губернии произошли события, изменившие ход войны и ставшие прологом к изгнанию войск Великой армии Наполеона из России.

Великие люди на Калужской Земле

Калужская земля видела многих великих людей России. С 1892 г. в Калуге жил выдающийся исследователь, крупнейший ученый в области воздухоплавания, авиации и космонавтики К.Э.Циолковский. В 1920-е гг. в Калуге работал основоположник гелиобиологии биолог А.Л.Чижевский.

Несколько слов о современности

В XX столетии в Калужской области наряду с традиционным сельскохозяйственным производством получила значительное развитие промышленность: машиностроение, приборостроение, легкая и пищевая.

Природа Калужской области

Калужская область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины. Площадь ее 29,9 тыс.кв.км. Территория области лежит на древней докембрийской Русской платформе, сложенной кристаллическими породами .

Авторы: Н. Н. Калуцкова (Природа), Н. Ю. Замятина (Население), Г. А. Массалитина (Исторический очерк), О. Л. Прошкин (Исторический очерк: археология), А. Н. Прокинова (Здравоохранение), Е. А. Шорбан (Архитектура и изобразительное искусство) /2008/. Н. Н. Калуцкова (природа), Ж. В. Локтева (население, хозяйство), Г. А. Массалитина (исторический очерк), О. Л. Прошкин (исторический очерк, археология), А. Н. Прокинова (здравоохранение), В. В. Селевёрстов (средства массовой информации), Е. А. Шорбан (архитектура и изобразительное искусство) /2018/. Актуализация: редакция БРЭ /2021/ Авторы: Н. Н. Калуцкова (Природа), Н. Ю. Замятина (Население), Г. А. Массалитина (Исторический очерк), О. Л. Прошкин (Исторический очерк: археология); >>

01.07.2020 01.07.2020 admin Краеведение

5 июля 2020 года мы будем праздновать 76 лет со дня образования Калужской области.

В Калужскую область вошли 27 районов из разных областей. Из состава Смоленской области в неё вошли Барятинский, Дзержинский, Думиничский, Износковский, Кировский, Козельский, Куйбышевский, Медынский, Мещовский, Мосальский, Спас-Деменский, Сухиничский, Юхновский.

Из состава Орловской области — Жиздринский, Людиновский, Ульяновский, Хвастовичский.

Из состава Тульской области — Бабынинский, Детчинский, Дугненсний, Калужский, Перемышльский, Тарусский. Из состава Московской области — Боровский, Высокиничский, Малоярославецкий, Угодско-Заводской.

Впоследствии административная карта будет корректироваться неоднократно.

Калужский край: документы и материалы. Книга четвертая /сост. А.Д. Тарасова; предисл. К гл. В.Я. Филимонова. – Тула :Приок. кн. изд-во, 1987. – 239 с.

Хрестоматия (книга 4-я) содержит документы и материалы по истории Калужского края с июня 1941 года по октябрь 1977 г.

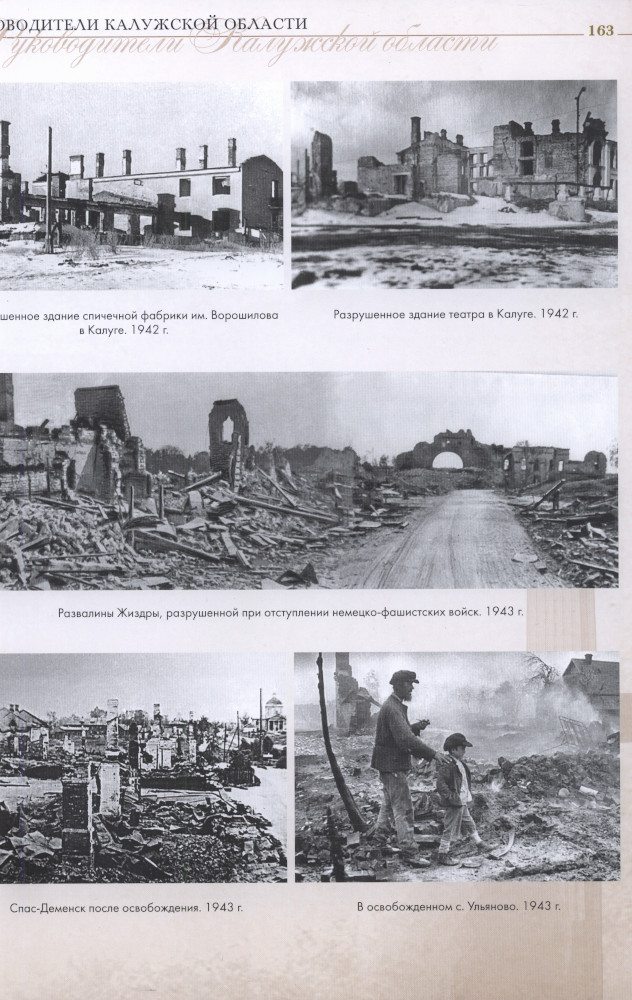

Тяжелые испытания выпали на долю Калуги в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. За время оккупации с октября 1941 по сентябрь 1943 года немецко-фашистские захватчики нанесли экономике и культуре Калужскому краю огромный ущерб. Было разграблено и уничтожено 3400 колхозов, 119 совхозов, 47 МТС с 900 тракторами, 2300 общественных построек и т.д. Ущерб промышленности, нанесенной войной, составил более 500 млн. руб. За период оккупации в области было убито более 20 тыс. человек. Около 300 тыс чел. Гитлеровцы угнали в плен. За годы войны численность населения сократилась с 1172,2 тыс. чел. на 1 января 1941 года до 799, 4 тыс. чел. на 1 января 1945 г.

По мере освобождения области началось восстановление хозяйства, возвращение населения.

Книга представляет собой первую попытку дать систематизированные сведения об основных этапах истории Калужского края с начала до конца XX века. Авторами обобщён довольно обширный архивный материал, который в значительной мере впервые вводится в научный оборот. При этом особое внимание уделено малоизученным аспектам истории прошлого.

Книга представляет собой своеобразный календарь-ежегодник двадцатого века, где в каждом из ста годов изложены наиболее значимые события, проходившие на территории Калужской губернии и области на фоне исторических процессов в Российской империи, Советском Союзе и в первом десятилетии существования Российской Федерации.

Паршин В.В. Сокровищница Калужского края: история. 1944-2007. – Калуга : Золотая аллея, 2007. – 448 с., илл

Художественный альбом одновременно является исследованием, посвященный истории родного края со дня образования Калужской области. И вместе с тем издание остается сувенирным и презентативным альбом, в котором иллюстрированная и содержательная сторона равноценны.

КАЛУГА – ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

В 1945 году в Калуге открывает двери областная библиотека. В здании Народного дома действует коллектив драматического театра, и его постановки пользуются успехом.

В послевоенные годы внешний облик Калуги стремительно менялся: начались масштабные работы по восстановлению города. В короткие сроки были построены заложенные еще перед войной промышленные предприятия, реконструированы действующие, началось строительство новых фабрик и заводов, учебных зданий и больниц, детских учреждений и др. Большие работы развернулись по благоустройству города, появились первые поливальные машины. Калуга стала городом светлых городских магистралей, нарядных парков и садов.

В 1945 г. восстанавливается учительский институт, а в 1948 г. на его базе создается Калужский педагогический институт – первое высшее учебное заведение в области (сейчас Калужский Государственный университет им. К. Э.Циолковского). В довоенные годы у института был установлен монумент И. В. Сталину, сейчас – А. Л. Чижевскому.

В 1952 г. было началось строительство нового здания театра по проекту московских архитекторов Г.Н. Наприенко и А.П. Максимова. Его торжественное открытие состоялось 3 декабря 1958 г.

Уникальная иллюстрированная книга о Калуге – это энциклопедическое виртуальное путешествие по городу, взгляд из глубины веков через настоящее в будущее Калуги. Книга рассказывает о богатых исторических культурных традициях города, его истории, достопримечательностях, жителях столицы Калужской области — провинциального русского города в сердце России, сохранившего дух прошлого до наших дней, ставшего современным европейским городом сегодня.

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Как и в целом по стране, в Калужской области основные силы и средства направлялись на восстановление промышленности городов. Только предприятий районного и областного подчинения в области было разрушено около 200. В 1943 г. число действующих заводов и фабрик по сравнению с 1940 г. составляло 28.7 %, а объем их продукции – 27,3 %. Восстановительные работы начались еще в военные годы. Возрождались предприятия в Ермолине, Кондрове, Людинове, Калуге давшие в 1944 – 1945 гг. первую продукцию. Однако план 1945 г. промышленностью области был выполнен на 87.3 %. Возобновилось строительство Калужского турбинного завода, начатое в 1940 г.

Возобновленное строительство корпусов Калужского турбинного завода. 1946 г.

В гораздо более тяжелом положении находилось сельское хозяйство области. Селу не только приходилось рассчитывать на собственные силы, восстанавливая разрушенное, но и на основе неэквивалентного обмена обеспечивать ресурсами города, отрасли экономики. В 1944 г. 355 колхозов области не имели озимых, м 110 колхозов – также и яровых посевов. Живое и механическое тягло в колхозах и совхозах за время войны сократилось на 67 %, свыше 40 тыс. колхозных дворов не имели в личном пользовании никакого скота. Тем не менее, область в 1944 г. досрочно выполнила годовой план хлебозаготовок.

Состояние колхозов области в послевоенные годы было тяжелым, основными источником средств существования для абсолютного большинства был не труд в общественном хозяйстве, а доходы от личных подворий, отхожих крестьянских промыслов, а так же от труда на промышленных предприятиях, железной дороге, на стройке.

ЗНАМЕНИТЫЕ КАЛУЖАНЕ

Если всмотреться в многовековую историю Калужского края, наполненную яркими и значимыми событиями всероссийского масштаба, можно убедиться, что самой главной ценностью Калужской земли являются люди. Можно привести множество примеров, как калужане боролись с врагами, отстаивая свою родную землю. Калужская земля рождает талантливых людей.

В Калужской области родились:

Берестов, Валентин Дмитриевич (1928—1998) — русский детский поэт, писатель, переводчик.

Будашкин, Николай Павлович (1910—1988) — советский композитор, Народный артист РСФСР (1972), лауреат двух Сталинских премий (1947, 1949).

Галицкий, Иван Павлович (1897—1987) — советский военачальник, генерал-полковник инженерных войск.

Жуков, Георгий Константинович (1896—1974) — советский военачальник, Маршал Советского Союза (с 1943).

Ильин Владимир Александрович — доктор физико-математических наук, профессор, действительный член РАН, дважды лауреат Государственной премии СССР.

Куликов Афанасий Ефремович (1884—1949) — русский живописец, график, иллюстратор, художник театра, монументалист.

Любимов, Николай Михайлович (1912—1992) — советский переводчик, главным образом с французского и испанского языков. Государственная премия (1978) за участие в издании Библиотеки всемирной литературы в 200 томах.

Прокошина, Александра Васильевна (1918—2005) — певица, народная артистка СССР (1979).

Теренин, Александр Николаевич (1896—1967) — российский физикохимик, академик АН СССР, лауреат Сталинской премии.

Туликов, Серафим Сергеевич (1914—2004) — советский российский композитор, пианист. Народный артист СССР (1984).

Яншин, Михаил Михайлович (1902—1976) — советский актёр, режиссёр, народный артист СССР (1955).

Жили и работали в Калуге и области, оказав значительное влияние на развитие региона:

Паустовский, Константин Георгиевич 1892-1968) — русский советский писатель, классик отечественной литературы.

Чижевский, Александр Леонидович (1897-1964) — советский ученый, один из основателей космического естествознания, основоположник космической биологии и гелиобиологии, биофизик, основоположник аэроионификации, электрогемодинамики, философ, поэт, художник.

Честь и слава Калужской земли : [Почетные граждане Калужской области] / [ред. группа: Надежда Королёва, Ольга Измайлова, Екатерина Тимохина ; худож.: Владимир Ованесян ; авт. проекта: Борис Измайлов]. — [Б. м.] : [б. и.], 2015. — 169, [2] с. : ил., цв. ил.

Студенов Н. С. Калужане — адмиралы и генералы военно-морского флота. — Калуга: Фридгельм, 2012. — 192 с.

В этой книге собраны сведения о 53-х адмиралах и 13-ти генералах ВМФ родившихся, живших и работавших в разное время на территории Калужского ших и имеющих кровные и духовные связи с Калужской землей. Здесь представлена галерея видных деятелей военно-морского флота России со времен Петра до наших дней: флотоводцев — героев морских сражений, участников войн, мореплавателей и исследователей Мирового океана, ученых, судостроителей, руководители образования, авиаторов, артиллеристов, инженеров, юристов, тех калужан, кто вошел в славные страницы Российской морской истории и являются гордостью Калужской земли.

В большинстве своем они участвовали в Первой мировой, Гражданской, советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской войнах. Многие вносят большой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны и борьбу с преступностью в настоящее время.

Второе издание, дополненное и переработанное, включает сведения о 203 Героях Советского Союза и Героях России. 54 из них — это новые имена, ранее не известные калужанам.

Территория Калужского края была освоена человеком в глубокой древности — в 15 - 13 тыс. до н.э. Затем эту территорию занимали племена балтов и угров, а в VIII-IX вв. славянские племена, о которых автор "Повести временных лет" писал: "А Вятъко сиде съ родомъ своимъ по Оце, от него же прозвашася Вятичи".

В XII-XIII вв. наблюдается наивысший расцвет материальной и духовной культуры вятичей. К этому времени относится наибольшее количество сельских поселений, выростают города: Козельск (1146), Серенск (1147), Воротынск (1155), Городенск (1158), Мосальск (1231), Мещевск и Серпейск, Таруса (1246). В XIII в. Калужская земля дробиться на ряд небольших княжеств: Мосальское, Тарусское, Оболенское, Воротынское, Козельское, Перемышльское, Мезецкое. Медынь входила в состав Смоленского княжества. Боровск, Малоярославец и часть калужских земель - в состав Суздальского. Междуусобицы ослабили процветание русской земли. В 1238 г. Русь была опусташена нашествием Батыя. На калужской земле были разорены Серенск и Козельск, отражавший осаду неприятеля в течение 7 недель. В XIV в. некоторые из Калужских земель находились уже под властью Москвы. В 1371 г. впервые упоминается г. Калуга в Грамоте литовского князя Ольгерда Константинопольскому Патриарху Филофею. Граница между Москвой и Литвой шла по Оке и Угре. Под властью Литвы были Медынь, Мосальск, Мещовск, Козельск, Перемышль, Лихвин, Воротынск, Любутск, а Калуга и Боровск были пограничными городами. Но уже в XV в. под власть Москвы переходят Козельск, Любутск, Медынь, Перемышль, Таруса, Оболенск, Воротынск, Серенск, а в начале XVI в. - Серпейск, Мосальск, Опаков. В результате объединения русских земель вокруг Москвы и образования единого Российского государства росла решимость русского народа свергнуть монголо-татарское иго.

В 1380 г. в Куликовской битве русские дружины во главе с князем Д.И. Донским и В.А. Храбрым, князем Серпуховским и Боровским, были разбиты полчища Мамая. В этой битве, положившей начало освобождения от татаро-монгол приняли участие и дружины Калужского края: Тарусы, Оболенска, Серпейска. В 1480 г. при Иване III завершилось освобождение русской земли от татарского ига в результате "Великого стояния на Угре".

Калуга стала опорным пунктом обороны на юге Русского государства, а города Перемышль, Козельск, Воротынск, Мещовск, Серпейск, Мосальск, Таруса, Кременец, Медынь, Любужск, Малоярославец, Боровск были превращены в сильные крепости. Через Калужскую территорию была проведена засека, тянувшаяся вдоль юговосточной и южной границы на 193 версты. В начале XVII в. Калуга становится центром крестьянского востания во главе с И.И. Болотниковым (1606-1607 гг.). Многие калужские города поддержали Болотникова. В 1610 г. в Калугу пришел Лжедмитрий II продержавшийся здесь около года и предпринявший попытку похода на Москву. Но на его пути непреодолимой преградой стали Боровск и Боровский Пафнутьев монастырь, которые мужественно защищали горожане во главе с князем Михаилом Волконским. Город и монастырь были разорены и разграблены. Монастырь известен был в XVII в. и как центр старообрядчества, где дважды в сылке был протопоп Аввакум. В XVII столетии появляются первые заводы: Протвинский доменный, Угодский, Истьинский железоделательные. Экономический подъем Калуги и края способствовал расцвету культуры, в том числе и архитектуры. Замечательным памятником зодчества XVII в. являются палаты Коробовых, церковь Покрова на рву в Калуге, Воскресенская церковь в Трубино. В 1718 г. по указу Петра I была построена парусная, а в 1720 г. - бумажная мануфактуры, давшие название поселку - Полотняный Завод. Особого расцвета в производстве парусного полотна мануфактура достигла при А.А.Гончарове. Известны и другие заводы петровского времени: Дугнинский чугуно-плавильный, Меньшовский и Изверский - доменные. В конце XVIII - начале XIX вв. в Калужской губернии жили А.Н.Радищев (с.Немцово близ Малоярославца), Е.Р.Дашкова, единственная в мире женщина, возглавлявшая крупнейшие научные учреждения России, Петербургскую и Российскую академии наук. Уроженцем с.Дольское Малоярославецкого уезда был архитектор В.И.Баженов, один из основоположников классической школы в русской архитектуре, в с. Комлево Боровского уезда родился адмирал Д.И.Сенявин, а в Мытном стане Тарусского уезда родился исследователь Северного морского пути, участник Великой северной экспедиции 1733-1743 гг. В.В.Прончищев.

Большое значение для края имело открытие в январе 1777 г. по указу Екатерины II Калужского наместничества, в составе Калужской, Рязанской и Тульской губерний. В Калужскую губернию было включено 12 уездов. Первым наместником был генерал-поручик М.Н.Кречетников, преобразовавший Калугу из типичного средневекового города в город русского классицизма.

Здесь были открыты учреждения для управления губернией, театр, училище, типография. Губернская Калуга и уездные города застраивались по регулярным планам известных русских зодчих П.Р.Никитина и И.Д.Ясныгина. Архитектурный ансамбль Калуги, созданный в конце XVIII - начале XIX вв. и сохранившийся почти в неизменном виде является замечательным памятником градостроительного искусства.

В Отечественную войну 1812 г. на территории Калужской губернии произошли события, изменившие ход войны и ставшие прологом к изгнанию войск Великой армии Наполеона из России. После оставления Москвы русская армия, совершив знаменитый фланговый маневр, подошла в начале октября к селу Тарутино Калужской губернии, где был создан Тарутинский лагерь, в котором войска под предводительством главнокомандующего М.И. Кутузова сумели подготовиться к продолжению борьбы с неприятелем.

18 октября на реке Чернишне произошел первый наступательный бой частей русской армии, закончившейся поражением авангарда противника. Наполеон покинул Москву и устремился на Калугу, где были собраны большие запасы продовольствия, но на его пути встали русские войска и 24 октября состоялось Малоярославецкое сражение, положившее предел наступлению армии французского императора. Спустя несколько дней от г. Малоярославца остатки Великой армии пустились в обратный путь к границам России, закончившийся полным разгромом Наполеона.

С середины XIX века в городе отмечается экономический упадок который был вызван, главным образом, двумя причинами: обмелением Оки и развитием железнодорожного транспорта. Ока в верхнем течении перестала быть судоходной и торговля по ней практически прекратилась. В то же время строительство железных дорог привело к появлению новых торговых центров, с которыми Калуга уже не могла соперничать. Торговые обороты калужских купцов стали падать, а городская казна пустеть.

'К концу XIX века Калуга превращается в тихий провинциальный город, который использовался властями как место ссылки для высокопоставленных пленников. Здесь, в частности, отбывали ссылку последний крымский хан Шагин-Гирей (с 1786 г.), казахский хан Младшего жуза Арынгазы Абулгазиев (в 1823—1833 гг.), дочь грузинского царя Текла Ираклиевна с сыновьями Вахтангом и Дмитрием Орбелиани, сосланными за участие в дворянском заговоре 1832 г., и третий имам Чечни и Дагестана Шамиль (в 1859—1868 гг.), сдавшийся русским властям после поражения в Кавказской войне.

Начало военных действий на Восточном фронте было отмечено массовым беженством. Город Калуга и край, оказавшись внутри беженского потока, общими усилиями организовали помощь следовавшим через их территорию и приняли на жительство десятки тысяч беженцев из западных губерний.

Следует отметить, что именно в Калуге, в 5-м запасном кавалерийском полку 189-го запасного пехотного батальона, в 1915 году, начинал свой славный путь полководца-победителя, уроженец Калужской земли, Маршал Советского Союза — Жуков Георгий Константинович.

Первая мировая война стала тяжёлым испытанием для Калуги и её жителей, внеся изменения во все сферы жизни. Калуга, как и вся российская провинция обеспечивала армию необходимыми людскими, продовольственными, материально-техническими ресурсами в условиях нарастающего экономического кризиса, порождённого войной.

После февральской и октябрьской революций 1917 года процесс установления Советской власти в Калуге проходил сложно, так как в городе активно себя проявляли мелкобуржуазные политические партии. Власть Советов в городе была установлена вооружённым путём 28 ноября (11 декабря по новому стилю) 1917 года с помощью со стороны революционных сил Москвы и Минска.

После окончания Гражданской войны Советская власть взяла курс на развитие промышленных городов, благодаря которому в развитии Калуги начался новый этап. Возрождались фабрики и заводы. Активно развивалось машиностроение. Большинство предприятий города работало на оборонную промышленность. Калуга вновь стала крупным промышленным центром. К середине XX века население города выросло до 100 тысяч человек.

С образованием 5 июля 1944 года Калужской области, город Калуга становится её административным областным центром.

Калуга в настоящее время — город с развитой инфраструктурой, крупный транспортный узел, один из научных, культурных, экономических и духовных центров Центрального федерального округа России. Активно развито машиностроение и автомобилестроение. Калуга является одним из исторических центров России, где сохранилось множество памятников архитектуры. Калуга трижды входила в первую тройку по чистоте и благоустроенности среди городов России, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации и с населением от 100 до 500 тыс. человек: 1-е место в 2002 году, 3-е место в 2003 году, 1-е место по итогам конкурса, проведённого в 2012 году.

По итогам всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России -2014", третье место досталось Калуге.

Свои проекты в регионе реализуют крупнейшие международные концерны: Volkswagen, Volvo, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, GE, Samsung, Continental, Berlin-Chemie/Menarini, Novo Nordisk, STADA CIS и др. Активно развиваются предприятия, представляющие традиционные сектора экономики, — это производители турбогенераторов и газотурбинных двигателей, железнодорожной техники, строительных материалов, электроники, оптики и многого другого. Создаются новые высокотехнологичные производства, занимающиеся исследованиями и разработками в различных сферах: от ядерных технологий, авиации и космонавтики до нано-механики и очистки воды.

Читайте также: