Характеристика памятников литературы зодчества древней руси кратко

Обновлено: 28.06.2024

Становление и развитие древнерусской культуры было неразрывно связано с теми же историческими факторами и условиями, которые оказывали влияние на формирование государственности, развитие хозяйства Руси, политической и духовной жизни общества. Богатейшее культурное наследие восточных славян, их верования, опыт, обычаи и традиции – все это органично соединилось с элементами культуры соседних стран, племен и народов. Русь не копировала и не заимствовала безоглядно чужое наследие, она синтезировала его со своими культурными традициями. Открытость и синтетичность русской культуры во многом определили ее своеобразие и неповторимость.

Устное народное творчество продолжало развиваться и после появления письменной литературы. Русский эпос XI – начала XII в. обогащается сюжетами, посвященными борьбе с половцами. Образ Владимира Мономаха, инициатора борьбы с кочевниками, слился с образом Владимира Святославича. К середине XII – началу XIII в. относится появление новгородских былин о “госте” Садко, богатом купце, происходящем из древнего боярского рода, а также цикл сказаний о князе Романе, прототипом которого являлся знаменитый Роман Мстиславич Галицкий.

Древняя Русь знала письменность еще до официального принятия христианства. Об этом свидетельствуют многочисленные письменные источники, такие как договор князя Олега с Византией, и археологические находки. Приблизительно в первой половине I тысячелетия н. э. возникло примитивное пиктографическое письмо (“черты” и “резы”). Позднее для записи сложных текстов славяне использовали так называемую протокириллицу. Создание славянской азбуки связано с именами христианских миссионеров братьев Кирилла (Константина) и Мефодия. Во второй половине IX в. Кириллом была создана глаголица – глаголический алфавит, а на рубеже IX–X вв. на основе греческого письма и элементов глаголицы возникла кириллица – более легкий и удобный алфавит, который и стал единственным у восточных славян.

Крещение Руси в конце X в. способствовало быстрому развитию письменности и распространению грамотности. Славянский язык, понятный всему населению, использовался в качестве языка церковной службы, а вследствие этого произошло и его становление как литературного. (В отличие от католических стран Западной Европы, где языком церковной службы была латынь, и поэтому раннесредневековая литература преимущественно была латиноязычной.) Из Византии, Болгарии, Сербии на Русь стали привозить богослужебные книги и религиозную литературу. Появилась переводная греческая литература церковного и светского содержания – византийские исторические сочинения, описания путешествий, жизнеописания святых и др. Первые из дошедших до нас рукописных русских книг относятся к XI в. Древнейшими из них являются “Остромирово евангелие”, написанное дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира в 1057 г., и два “Изборника” князя Святослава Ярославича 1073 и 1076 гг. Высочайший уровень мастерства, с которым исполнены эти книги, свидетельствует о существовании уже к этому времени традиций изготовления рукописных книг.

Христианизация Руси дала мощный толчок распространению грамотности. “Книжными мужами” были князья Ярослав Мудрый, Всеволод Ярославич, Владимир Мономах, Ярослав Осмомысл.

Высокообразованные люди встречались в среде духовенства, в кругу богатых горожан и купечества. Не редкостью была грамотность и в среде простолюдинов. Об этом свидетельствуют надписи на ремесленных изделиях, стенах церквей (граффити), наконец, берестяные грамоты, впервые обнаруженные во время археологических раскопок в Новгороде в 1951 г., а затем и в других городах (Смоленске, Пскове, Твери, Москве, Старой Руссе). Широкое распространение писем и других документов на бересте свидетельствует о довольно высоком уровне образованности значительного слоя древнерусского населения, особенно в городах и их пригородах.

На основе богатых традиций устного народного творчества возникла древнерусская литература. Одним из ее основных жанров стало летописание – погодное изложение событий. Летописи являются ценнейшими памятниками всей духовной культуры средневекового общества. Составление летописей преследовало вполне определенные политические цели, являлось делом государственным. Летописец не только описывал исторические события, он должен был дать им оценку, отвечающую интересам князя-заказчика.

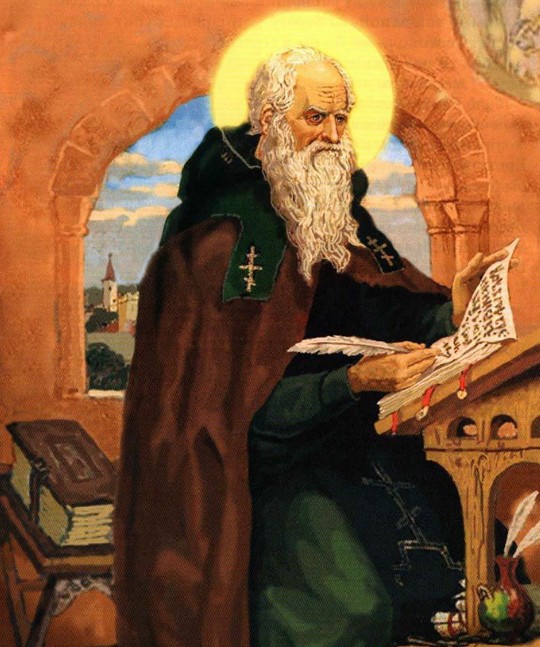

По мнению ряда ученых, начало летописания относится к концу X в. Но древнейшая дошедшая до нас летопись, основанная на более ранних летописных записях, датируется 1113 г. Она вошла в историю под названием “Повесть временных лет” и, как принято считать, была создана монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Отвечая на поставленные в самом начале повествования вопросы (“Откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и как Русская земля стала есть”), автор разворачивает широкое полотно русской истории, которая понимается как составная часть истории всемирной (под всемирной в те времена подразумевалась история библейская и римско-византийская). “Повесть” отличается сложностью состава и многообразием включенных в нее материалов, она вобрала в себя тексты договоров, как бы иллюстрирующие записи событий, пересказы народных преданий, исторические повести, жития, богословские трактаты и др. Позднее

Повесть временных лет”, в свою очередь, вошла в состав других летописных сводов. С XII в. в истории русского летописания начинается новый период. Если раньше центрами летописания были Киев и Новгород, то теперь, после раздробления Русской земли на множество разновеликих княжеств, летописи создаются в Чернигове, Смоленске, Полоцке, Владимире, Ростове, Галиче, Рязани и других городах, обретая более локальный, местный характер.

Одним из древнейших памятников древнерусской литературы является знаменитое “Слово о Законе и Благодати” княжеского священника в Берестове и будущего первого киевского митрополита из русских Илариона (40-е гг. XI в.). Содержанием “Слова” стало обоснование государственно-идеологической концепции Древней Руси, определение места Руси среди других народов и государств, ее вклада в распространение христианства. Идеи произведения Илариона нашли развитие в литературно-публицистическом памятнике второй половины XI в. “Памяти и похвале Владимиру”, написанном монахом Иаковом, а также в “Сказании о Борисе и Глебе” – о первых русских святых и покровителях Руси.

В начале XII столетия в древнерусской культуре формируются новые литературные жанры. Таковыми являются поучения ж хождения (путевые заметки). Наиболее яркими примерами служат “Поучение детям”, составленное на склоне лет киевским великим князем Владимиром Мономахом, а также созданное одним из его сподвижников, игуменом Даниилом, знаменитое “Хождение”, описывающее его путешествие по святым местам через Константинополь и о. Крит в Иерусалим.

В конце XII в. было создано самое знаменитое из поэтических произведений древнерусской литературы – “Слово о полку Игореве”. Основой сюжета этого небольшого светского произведения стало описание неудачного похода против половцев новгород-северского князя Игоря Святославича (1185). Неизвестный автор “Слова” принадлежал, видимо, к дружинной знати одного из южнорусских удельных княжеств. Главной идеей “Слова” стала необходимость единства русских князей перед лицом внешней опасности. При этом автор не являлся сторонником государственного объединения Русской земли, его призыв направлен к согласию в действиях, к прекращению междоусобий и княжеских распрей. Видимо, эти идеи автора “Слова о полку Игореве” не нашли отклика в тогдашнем обществе. Косвенным свидетельством тому служит судьба рукописи “Слова” – оно сохранилось в единственном списке (который погиб во время пожара 1812 г. в Москве).

Гораздо более распространено на Руси было другое замечательное произведение, сохранившееся в двух основных редакциях, – “Слово”, или “Моление”, Даниила Заточника (конец XII – первая четверть XIII в.). Оно написано в форме обращения к князю от имени автора – обедневшего княжеского слуги, возможно, дружинника, попавшего в опалу. Убежденный сторонник сильной княжеской власти, Даниил рисует идеальный образ князя – защитника своих подданных, способного оградить их от произвола “сильных людей”, преодолеть внутренние распри и обеспечить безопасность от внешних врагов. Яркость языка, мастерская рифмованная игра словами, обилие пословиц, афористичность, остросатирические выпады против бояр и духовенства обеспечили этому талантливому произведению большую популярность на долгое время.

Высокого уровня достигла на Руси архитектура. К сожалению, памятники древнерусского деревянного зодчества до наших дней не сохранились. Немного дошло и каменных сооружений, поскольку значительная их часть была разрушена во время Батыева нашествия. Монументальное каменное строительство началось на Руси в конце Хв., после принятия христианства. Принципы каменного строительства были заимствованы русскими зодчими из Византии. Первая каменная постройка – Десятинная церковь в Киеве (конец X в., разрушена в 1240 г.) была возведена греческими мастерами. Раскопки позволили выяснить, что это было мощное сооружение из тонкого кирпича, украшенное резным мрамором, мозаикой, глазурованными керамическими плитами, фресками.

При Ярославе Мудром (вероятно, ок. 1037) византийскими и русскими мастерами был возведен в Киеве Софийский собор, сохранившийся до наших дней (правда, не в своем первозданном виде, а значительно перестроенным снаружи). Софийский собор – замечательный памятник не только зодчества, но и изобразительного искусства. Киевская София уже значительно отличается от византийских образцов ступенчатой композицией храма, наличием тринадцати венчающих ее куполов, в чем сказались, вероятно, традиции русского деревянного зодчества. Внутренние помещения храма украшены мозаиками и фресками, часть которых, видимо, создана русскими мастерами, или, во всяком случае, написана на русские сюжеты.

Вслед за Киевской Софией был возведен Софийский собор в Новгороде (1045–1050). И хотя существует явная преемственность между этими двумя архитектурными памятниками, в облике Новгородской Софии уже угадываются черты будущего новгородского архитектурного стиля. Храм в Новгороде строже киевского, он увенчан пятью куполами, в интерьере нет ярких мозаик, а только фрески, более суровые и спокойные.

С XII в. начался новый этап в развитии русской архитектуры. Зодчество XII–XIII вв. отличает меньшая монументальность зданий, поиск новых простых и в то же время изящных форм, строгость, даже скупость отделки. Кроме того, при сохранении общих черт архитектуры в разных центрах Руси вырабатываются местные стилевые особенности. В целом же для зодчества этого периода характерно сочетание местных традиций, заимствованных из Византии форм и элементов западноевропейского романского стиля. Особенно интересные постройки этого периода сохранились в Новгороде и в городах Владимиро-Суздальской земли.

В Новгороде сокращается княжеское строительство, заказчиками церквей стали выступать бояре, купцы, жители той или иной улицы. Последняя из княжеских новгородских церквей – скромный и изящный храм Спаса на Нередице (1198), уничтоженный в годы Великой Отечественной войны и затем восстановленный.

Русское средневековое зодчество – одна из наиболее ярких страниц в истории культуры Руси. Памятники архитектуры наполняют живым, образным содержанием наши представления о развитии культуры, помогают понять многие стороны истории, не нашедшие отражения в письменных источниках. В полной мере это относится и к монументальному зодчеству древнейшего, домонгольского периода. Как и в западно-европейском средневековье, русская архитектура X-XIII вв. была главным видом искусства, подчинявшим и включавшим в себя многие другие его виды, в первую очередь живопись и скульптуру. От этой поры до наших дней сохранились блестящие памятники, зачастую не уступающие по своему художественному совершенству лучшим шедеврам мировой архитектуры.

Грозы, пронесшиеся над Русью, к сожалению, стерли с лица земли многие памятники зодчества. Более трех четвертей древнерусских монументальных построек домонгольского периода не сохранилось и известно нам лишь по раскопкам, а иногда даже по одним только упоминаниям их в письменных источниках. Конечно, это очень затрудняло изучение истории древнерусского зодчества. Тем не менее за три последних десятилетия в данной области достигнуты очень большие успехи. Они обусловлены несколькими причинами. Прежде всего следует отметить методологический подход, предусматривающий анализ развития зодчества в неразрывной связи с социально-экономической и политической историей Руси, с развитием русской культуры. Не менее важно и то, что благодаря широкому размаху архитектурно-археологических исследований значительно увеличилось количество памятников, привлекаемых к изучению.

Реставрационные работы, проведенные на многих из них, позволили приблизиться к пониманию первоначального облика сооружений, который за долгие годы существования и эксплуатации, как правило, оказывался искаженным. Очень важно также, что памятники зодчества рассматривают теперь комплексно, учитывая в равной степени и исторический, и художественный, и строительно-технический аспекты.

В результате достигнутых успехов появилась возможность понять пути развития древнерусского зодчества с гораздо большей, чем ранее, полнотой. Не все в этом процессе еще вполне ясно, многие памятники до сих пор еще не изучены, но общая картина тем не менее вырисовывается сейчас уже достаточно определенно.

Невероятно огромна роль архитектурных памятников, которыми богата планета Земля. Благодаря древним строениям удаётся проникнуться, почувствовать дух эпохи, давно минувшей. Ведь ничего нет весомее, как пройтись по древним улочкам, выложенным из камня, который истёрся от прикосновения ступней поколений, давным-давно здесь ступавшим.

Богата архитектурными памятниками и русская земля. Это свидетельство процветания тысячелетия назад городов и обычных населённых пунктов. Здесь жили предки сегодняшних поколений, которые воевали за свободу, за процветание родных очагов. Часто спорят о патриотизме россиянина, то есть русского, украинца, татарина, белоруса, представителей других национальностей, живших и сейчас живущих на этой земле.

Не могут спорящие понять, что заставляет россиянина жертвовать собой ради свободы и жизни других. С чего начинается патриотизм? А он начинается с древних церковных храмов, с полузаросшей травой крепостей, со зданий и сооружений, в которых создавали свои произведения Пушкин и Достоевский, Мусоргский и Чайковский, где писали иконы Рублёв со своими учениками, где рождали первые указы, укрепляющие Россию, Иван Грозный и Пётр I.

Выходит, что патриотизм начинается там, где появился на свет россиянин, где он жил, выращивал хлеб, строил замки и храмы, устанавливал крепостные стены, где он проливал свою кровь за свободу и независимость. Поэтому приходится с сожалением констатировать факты безобразного отношения к памятникам архитектуры Руси, которые воздвигались на заре своей государственности. Такое отношение к архитектурным памятникам и убивает патриотизм.

На Руси много памятников. Всемирно известны они в Москве, Петербурге, Киеве. О них часто пишут, к ним обращено внимание государства, церкви, общественных организаций. Но есть памятники архитектуры, которые в далёкие годы были возведены в других городах и даже небольших сёлах. Широкой общественности о них почти ничего не известно. Но роль их в воспитании любви к своей родине у россиян неизмеримо высокая.

Церковь Покрова на Нерли

Указом Андрея Боголюбского в 1165 году между реками Клязьмой и Нерлью во Владимирской области был возведён церковный храм в память о погибшем от рук булгар сыне князя. Церковь одноглавая, но выстроена она из белого камня, что в ту пору было новинкой. В те времена главным строительным материалом было дерево. Но деревянные строения часто уничтожались пожарами, были неустойчивыми перед набегами врагов.

Хоть и построили храм в память о сыне Андрея Боголюбского, но посвящён он был церковному празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Это первый такой памятник и очень важный, поскольку православие на Руси ещё только утверждалось.

Очень простой кажется конструкция храма. Главные его составляющие — это четыре столпа, три апсиды, крестообразный купол. Церковь имеет одну главу. Но она сотворена в таких пропорциях, что издали представляется парящей над землёй. Этот церковный храм по праву находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Десятинная церковь

С крещением Руси связана церковь Успения Пресвятой Богородицы в Киеве, получившая название Десятинной. Это было первое каменное строение. Церковь строили пять лет, с 991 по 996 годы, на месте сражения христиан с язычниками. Хотя в Повести временных лет началом строительства храма назван 989 год.

Здесь закончен был земной путь первомучеников Фёдора, а также его сына Иоанна. Князь Владимир Святославич своим указом выделил для строительства церкви десятину из государственной казны, по нынешнему времени, из бюджета. Поэтому церковь и получила такое имя.

В своё время это был самый большой храм. В 1240 году войска татаро-монгольского ханства разрушили храм. По другим источникам церковь рухнула под весом собравшегося там народа в надежде спрятаться от захватчиков. От этого археологического памятника сохранился лишь фундамент.

Золотые ворота

Символом мощи и величия Древней Руси считаются Золотые ворота. В 1158 году Андрей Боголюбский поручил окружить город Владимир валом. Через 6 лет он распорядился возвести пять входных ворот. До настоящего времени устояли только Золотые ворота, являющиеся памятником архитектуры.

Эти ворота изготовили из дуба. Впоследствии их оковали листами меди, покрыв позолотой. Но не только за это получили ворота своё имя. Настоящим произведением искусства были золочёные створки. Жители города сняли их перед нашествием монголо-татарского войска. Эти створки занесены в реестр ЮНЕСКО, как шедевры, утраченные человечеством.

По легенде своды ворот во время завершения строительства упали, придавив 12 строителей. Очевидцы решили, что все они погибли. Андрей Боголюбский повелел принести икону Божией Матери и начал молиться за попавших в беду людей. Когда ворота освободили от завалов, приподняли, работники там оказались живыми. Они не получили даже никаких повреждений.

Собор Святой Софии в Новгороде

Семь лет понадобилось для того, чтобы построить этот собор. Его возвели в честь жителей Новгорода, с помощью которых Ярослав Мудрый стал Великим князем. Завершено было возведение собора в 1052 году. Для Ярослава Мудрого этот год стал знаковым. Он похоронил в Киеве своего сына Владимира.

Строили собор из разных материалов. Основными были кирпич и камень. Стены собора облицевали мрамором, на них были встроены мозаичные узоры и картины. Это веяние византийских мастеров, которые стремились перенять славянские архитекторы. Позднее мрамор заменили известняком, вместо мозаик вставили фрески.

Первая роспись датирована 1109 годом. Но фрески со временем также были разрушены. Особенно много было утрачено во время Великой Отечественной войны. Лишь фреска „Константин и Елена“ дожила до 21 века.

Галерей в соборе нет, внешне он представляется как храм крестово-купольной формы с пятью нефами. В то время такой стиль был присущ большинству храмов. Здесь находятся созданные в далёком прошлом три иконостаса. Среди главных икон в соборе хранятся Тихвинская икона Богородицы, Евфимий Великий, Савва Освещенный, Антоний Великий, икона Божией Матери „Знамение“.

Есть здесь и старинные книги. Много частично разрозненных произведений, хотя есть и уцелевшие. Это книги князя Владимира, княгини Ирины, архиепископов Иоанна и Никиты, князей Фёдора и Мстислава. Фигурка голубя, символизирующая Святой Дух, украшает крест купола, расположенный в центре.

Дмитриевский собор во Владимире

Этот храм уникален не только тем, что выполнен в стиле романтизма. Собор впечатляет элементами, напоминающими западные базилики. Самое главное — это белокаменная резьба. Всё получилось благодаря тому, что возведение собора лежало исключительно на плечах русских зодчих. Отделочные работы выполнялись греческими мастерами. Каждый старался сделать работу так, чтобы не посрамить своё государство.

Здесь были собраны лучшие мастера, поскольку собор строился для князя Всеволода большое гнездо. В соборе впоследствии разместилась его семья. История собора исчисляется 1197 годом. Позже собор был освящён в память Дмитрия Солунского, считавшегося небесным покровителем.

Композиционное построение собора основано на конструктивных особенностях византийских храмов. Как правило, это 4 столпа и 3 апсиды. Позолоченный церковный купол венчает крест. Фигура голубя служит флюгером. Стены храма привлекают изображениями мифического характера, святыми, псалмовцами. Миниатюра Давида-музыканта является символом государства, охраняемого богом.

Здесь не могло не быть изображения Всеволода Большое гнездо. Его изваяли вместе с сыновьями. Внутреннее убранство храма восхищает. Несмотря на то, что многие фрески утрачены, до сих пор здесь красиво и торжественно.

Церковь Спаса на Нередице

Церковь Спаса была построена на горе Нередица всего за один сезон в 1198 году. Храм был возведён по указу правившего в то время в Великом Новгороде князя Ярослава Владимировича. Храм вырос на возвышенном берегу русла реки Малый Волховец, невдалеке от Рюрикова Городища.

Церковь была построена в память о двух павших в бою сыновьях Ярослава Владимировича. Внешне церковь не отличается величественными надстройками. Тем не менее, она является памятником архитектуры. Построена церковь по традиционному для того времени проекту. Один кубический купол, далее, как и в других проектах — четырёхстолпный и трёхапсидный вариант.

Поражает внутренний интерьер церкви. Стены полностью расписаны и представляют галерею русской живописи, одну из самых старинных и уникальных. Эти росписи активно изучали учёные в первой трети прошлого века. Сохранились подробные описания картин, проливающие свет на историю того времени, когда возводилась церковь, на уклад жизни новгородцев. Художник Н.Мартынов в 1862 году сделал акварельные копии нередицких фресок. Они с большим успехом были продемонстрированы в Париже, на Всемирной выставке. Эскизам была присуждена бронзовая медаль.

Эти фрески являются очень ценным образцом новгородской монументальной живописи. Созданные в XII столетии, они и сегодня представляют большую художественную, тем более, историческую ценность.

Новгородский кремль

Самым уникальным архитектурным памятником многие считают Новгородский кремль. Он относится к одному из древнейших памятников. Каждый город на Руси воздвигал свой кремль. Это была крепость, которая помогала оградить жителей от вражеских набегов.

Немногие кремлёвские стены устояли. Новгородский кремль вот уже десятое столетие верно служит своим жителям города. Эта постройка самая старая. Но она сохранила свой первоначальный облик.

Тем и ценен этот архитектурный памятник. Выложен был кремль из красного кирпича, в то время на Руси строительный материал диковинный и дорогой. Но не зря использовали его новгородские строители. Стены города не дрогнули перед натиском многих неприятельских войск.

На территории Новгородского кремля высится Софийский собор. Это ещё один из великих архитектурных памятников Древней Руси. Пол собора выложен мозаикой. Весь интерьер — образец утончённого мастерства зодчих. Проработана каждая деталь, мельчайший штрих.

Жители новгородской земли гордятся своим кремлём, считая, что он в нём сосредоточен ансамбль архитектурных памятников, который должен воодушевлять каждого россиянина.

Троице-Сергиева лавра

Троице-Сергиева лавра является самым большим мужским монастырём в России, который находится в городе Сергиев Посад в Московской области. Основателем монастыря был Сергей Радонежский. Со дня основания монастырь стал центром духовной жизни московских земель. Здесь войско князя Дмитрия Донского получило благословение на битву с Мамаем.

Более того, Сергий Радонежский отправил в войско монахов Ослябя и Пересвета, отличавшихся усердием в молитве и богатырской силой, которые проявили себя геройски во время сражения 8 сентября 1830 года. Обитель на протяжении столетий была центром религиозного воспитания россиян, а также сердцем культурного просвещения.

В обители было написано много икон. Этим занимались Андрей Рублёв и Даниил Чёрный — выдающиеся иконописцы. Именно здесь была написана широко известная икона „Троица“. Она стала составной частью иконостаса монастыря. Испытанием называют историки осаду обители польско-литовскими захватчиками. Это было смутное время. 16 месяц длилась осада. Осаждённые выстояли и победили.

Не все памятники архитектуры Древней Руси выстояли и сохранились. От многих не осталось следов. Но сохранились описания в древних книгах. Учёные расшифровывают их, устанавливают местонахождение. Патриоты находят силы и средства и начинают восстанавливать древние строения. Чем активнее будет проводиться эта работа, тем всё больше возрастёт величие России.

Древнерусская культура находилась в общем русле европейской культуры и характеризовалась высоким уровнем развития, о чём свидетельствует множество фольклорных, письменных и материальных памятников, сохранившихся до наших дней. Это объясняется тем, что на том этапе социально-экономическое развитие Руси, её социальная структура в целом мало чем отличались от других стран Европы. Свою роль сыграла и христианизация, во многом определившая магистральное направление культурного развития.

Формирование единого культурного пространства Киевской Руси происходило на основе традиций восточнославянских племён. Она также испытала влияние кочевых народов степи и Византии, что позволило приобщиться к наследию античности. Культурный синтез достижений восточных славян и Византии способствовал созданию уникальной культуры Древней Руси.

Традиционность жизненного уклада средневекового человека определяла весь его жизненный путь. Уже при рождении он имел определённый сословный статус, изменить который у него возможности практически не было. Исходя из сословной принадлежности человек получал и профессию, даже не задумываясь о её смене в будущем. Мальчиков, родившихся в крестьянских семьях, уже с малых лет брали на полевые работы, приучая к тяжёлому повседневному труду. Девочек обучали ведению домашнего хозяйства. В то же время сын ремесленника перенимал у отца секреты его ремесла, а отпрыск боярина или дружинника с детства обучался ратному делу.

Традиционные семейные отношения на Руси исключали конфликты отцов и детей. Наоборот, каждое следующее поколение воспитывалось в духе глубокого уважения и почтения к старшим, послушания родителям. Даже когда дети создавали собственные семьи, они перед совершением какого-либо важного поступка должны были обращаться за родительским благословением, что создавало прочную религиозно-нравственную основу взаимоотношений между поколениями. Именно на том этапе были заложены фундаментальные основы общинной психологии русского крестьянства, определившие его развитие на многие столетия вперёд.

Тем не менее, нельзя говорить о полном бесправии женщин на Руси. Они были наделены правом собственности: боярыни владели сёлами, крестьянки — своим приданым. Женщины могли требовать развода в случае, если уличат мужей в краже, пьянстве или насильственном принуждении к вступлению с ними в интимные отношения.

Многолетние наблюдения за окружающей природой привели к созданию народного календаря, имевшего неразрывную связь с сезонными работами крестьян: жатвой, посевом, сенокосом, сбором овощей и др. Эти же наблюдения стимулировали развитие народной медицины, основанной на знании о лекарственных свойствах многих трав и растений. Тем не менее, знание природы, бережное к ней отношение в большинстве случаев не спасало современников Древней Руси от последствий стихийных бедствий, голодных лет или эпидемий. Об архаичности их мышления свидетельствует и наличие огромного количества суеверий, не поддающихся рациональным объяснениям.

Письменность и летописание

Распространение славянской письменности, созданной братьями Кириллом и Мефодием, начинается в X веке. Во 2-й половине IX в. братья из Фессалоник (Византия) создают глаголическое письмо (глаголицу). Переработав её с учётом особенностей греческого алфавита, в 863 г. эти просветители и проповедники христианства создали первую славянскую азбуку — кириллицу. Наиболее ранняя надпись, сделанная на Руси кириллицей, датируется первой четвертью X в.

Кирилл (827-869) и Мефодий (815-885) — славянские просветители и проповедники христианства IX в., создатели славянской азбуки. Возведены в ранг святых как Православной, так и Римско-католической церковью.

Принятие христианства послужило мощным стимулом к дальнейшему развитию письменности, грамотности. Основными центрами грамотности были монастырские и церковные школы, первая из которых возникла ещё в годы княжения Владимира Великого. Кроме чтения и письма, в них преподавались богословие, диалектика, риторика и др. В конце XI в. при Андреевском монастыре была открыта первая женская школа.

О достаточно высоком уровне грамотности в период Древней Руси свидетельствуют многочисленные изделия ремесленников с нанесёнными на них надписями. Это могли быть пряслица, глиняная посуда, обувь и др. На сегодняшний день обнаружено немало граффити (надписей) на стенах древнерусских монастырей и церквей. Большинство из них содержат обращения к Богу за помощью.

В середине XX в. в Новгороде археологами было обнаружено несколько сотен берестяных грамот. Позже их находили и в других городах — Пскове, Смоленске, Полоцке. Для письма использовали так называемое писало — металлическую или костяную палочку с заострённым концом, с помощью которой процарапывались тексты. На бересте писали завещания, решали хозяйственные вопросы, выражали чувства и пр.

Всего из домонгольского периода развития Руси до нас дошло около 150 книг, большинство из них украшено различными рисунками-миниатюрами. В дальнейшем миниатюра стала неотъемлемой составляющей книжного дела, выполняя функции художественного оформления и иллюстрации к тексту. В 1037 г. при Софийском соборе была открыта первая библиотека.

Литература

Архитектура

При строительстве жилья и оборонительных сооружений славяне издревле использовали местные материалы и опирались на традиции, достигавшие ещё трипольской культуры. В условиях лесостепи основными строительными материалами были дерево и глина. Для русской деревянной архитектуры были характерны многоярусность строений, увенчивание их башенками и теремами, наличие разного рода пристроек — клетей, переходов, сеней. Затейливая художественная резьба по дереву была традиционным украшением в русском зодчестве. Городские и сельские жители обитали в полуземлянках с земляным полом или деревянных избах. Князья и бояре жили в теремах.

Христианство требовало соблюдения определённых канонов религиозной службы, которая обязательно должна была проходить в стенах храмов. Поэтому вскоре после крещения Руси начинается строительство церквей. Васильевская, построенная из дерева по образцу храма в Корсуне, и возведённая в 996 г. двадцатипятиглавая Десятинная, или Богородицкая — первая каменная церковь в Киеве. Она была возведена греческими мастерами в строгом соответствии с византийскими традициями. На сегодняшний день от этого сооружения сохранился лишь фундамент, а сама церковь была разрушена во время монгольского нашествия.

Со временем древнерусская культура строительства стала всё больше отличаться от иностранных традиций зодчества. Ей было присуще использование глубоких (до 4 метров) и широких фундаментов, для возведения которых использовали грубый камень, залитый цементом (так называемая рустика). Стены выкладывались из тонких кирпичных полос, чередовавшихся с толстыми слоями цемента особого состава, в котором в качестве основного компонента выступала известь.

Шедевр древнерусской архитектуры — 13-купольный Софийский собор в Киеве — возведён в 1037 г., согласно преданию, на месте, где состоялся окончательный разгром печенегов. Он уже отражал сочетание славянских и византийских традиций. По замыслу создателей, храм Святой Софии символизировал Дом Премудрости Божией Софии, которую олицетворяли и вселенская христианская Церковь как собрание верующих, и как её прообраз — Матерь Божья. Киевская София строилась по крестово-купольной модели. Пять её нефов и тринадцать куполов образовывали символ шатра, медленно поднимавшегося снизу вверх к грандиозному центральному куполу, расположенному на величественном цилиндре с прорезями для изящных арочных окон.

Параллельно с ним в Киеве появились Золотые ворота — главные ворота города времён Древней Руси. Они были построены также в годы княжения Ярослава Мудрого в честь победы над печенегами. Строились выдающиеся сооружения и в других городах Руси — Софийские соборы Новгорода (1050-е) и Полоцка, Спасо- Преображенский в Чернигове, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире и др. Всего сохранилось около 150 памятников древнерусской архитектуры домонгольского периода.

Живопись

Так как мозаики были очень дорогими в исполнении, большинство изображений в храмах и в княжеских палатах выполнялись в виде росписей краской — фресок. Фреска представляла собой рисунок, нанесённый водяными красками на влажную штукатурку. Богатым на сохранившиеся фрески оказался храм Святой Софии в Киеве. На них изображены дети Ярослава Мудрого, сценки бытового характера, княжеская охота. Храмы и соборы Чернигова, Ростова, Суздаля, Переяслава и других городов украшали фрески, иллюстрирующие сюжеты Святого писания.

Появились иконы, первоначально написанные греческими мастерами. Первым древнерусским иконописцем, имя которого сохранили письменные источники, был Алипий (Алимпий) Печерский — преподобный святой, киевский мозаичист, иконописец и ювелир конца XI в., ученик греческих мастеров.

Алипий Печерский (1065-1114) — преподобный святой, киевский мозаичист, иконописец и ювелир конца XI в., ученик греческих мастеров. Первый древнерусский живописец из названных по имени.

Фольклор

Важной составляющей древнерусской культуры являлся фольклор — устное народное творчество, отражавшее повседневный быт и разнообразные представления средневекового человека об окружающем мире. К фольклору относят обрядовые действия, характеризовавшие взаимоотношения человека с природой. Среди его жанров: песни, сказания, былины, пословицы, поговорки, афоризмы, сказки. Главными героями былинного эпоса были Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алёша Попович — богатыри, стоявшие на страже родной земли. В свадебных, застольных, похоронных песнях (плачах) отражены уклад и особенности жизни людей того времени. Фольклор являлся важным элементом передачи жизненного опыта от поколения к поколению.

Ремесло

Славилась Древняя Русь и своими ремёслами. По подсчётам историков, в домонгольский период ремесленниками было уже освоено свыше 60 различных специализаций. В домах горожан нередко располагались кожевенные, ювелирные, ткацкие и прочие мастерские. Во всей Европе пользовались спросом изделия русских кузнецов: замки, самозатачивающиеся ножи и др. Также ремесленники занимались литьём колоколов, изготовлением стекла. С середины X в. получило широкое распространение производство кирпича — плинфы, пользовалась популярностью многоцветная керамика, совершенствовалась обработка дерева и кожи. Славились древнерусские ремесленники и как высококлассные мастера по изготовлению оружия (мечи, сабли, копья) и доспехов (кольчуги, шлемы, щиты). В XII в. оружейники уже освоили производство арбалетов с гранёными стрелами.

Христианская культура и языческие традиции

Многие годы древнерусская культура развивалась под влиянием языческой религии и мировоззрения. С принятием Русью христианства новая религия стала претендовать на изменение мировоззрения людей, восприятия окружающей действительности, а значит, и представления о красоте, эстетике, художественном творчестве. Тем не менее, оказав огромное воздействие на древнерусскую культуру, христианство всё же не смогло полностью искоренить её языческих истоков, которые органично вписывались в новую культурную реальность.

Ключевые даты

Основные понятия

Задания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Укажите факторы, оказавшие, на ваш взгляд, наибольшее влияние на формирование культурного пространства Древней Руси.

Ответ. Формирование единого культурного пространства Киевской Руси происходило на основе традиций восточнославянских племён, стоявших у истоков древнерусского государства. Она так же испытала влияние кочевых народов степи и Византии, что позволило приобщиться к наследию античности. Большое значение имело принятие христианства.

Автором какого произведения древнерусской литературы является киевский князь Владимир Мономах?

Запишите термин, о котором идёт речь.

Художественное изображение, получаемое путём компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и прочих материалов.

Что же тогда отнести к подлинным памятникам светской и духовной литературы Древней Руси? К счастью, таковых сохранилось немало. Наиболее известные и важные рассмотрим в этой статье, и дадим им краткую характеристику.

Духовные памятники древнерусской литературы

В первую очередь рассмотрим духовные памятники. Духовная литература имела огромное значение для зарождающегося русского государства. Самыми образованными людьми были священнослужители, а книги были настоящим предметом роскоши. Книги писались и переписывались в монастырях (впрочем, позже появились и светские переписчики). Не удивительно, что большинство памятников древнерусской литературы относятся к религиозным поучениям и наставлениям.

Слово о законе и благодати

Историки Б. Рыбаков, А. Кузьмин и П. Толочко предполагают, что Илларион специально уделил особое внимание прославлению Владимира, так как именно в этот период должна была состояться его канонизация в качестве святого, чему резко противилась византийская церковь.

Поучение Владимира Мономаха

Жития

Классические жития состояли из трех частей. Первая часть была своеобразным вступлением, во второй части описывалась биография святого, в третьей была похвала. Византийская структура этого жанра сложилась еще в VIII веке, на Руси – только в XI.

Первые элементы житийной литературы можно проследить в ранних летописных сказаниях о княгине Ольге и князе Владимире.

Светские памятники древнерусской литературы

Как уже говорилось выше, самыми образованными людьми были монахи. Но это не значит, что простые жители любого древнерусского города не были грамотными. Например, до наших дней дошли новгородские берестяные грамотные – яркий пример того, что переписка велась не только на церковном и государственном, но и на бытовом уровне.

Не удивительно, что купцы и люди знатного происхождения могли себе позволить писать настоящие книги, которые затем переписывались и распространялись по Руси.

Жанр появился благодаря личным путевым заметкам игумена черниговского монастыря Даниила, который совершил путешествие в Палестину, где сопровождал иерусалимского короля Балдуина I во время одного из его походов.

Зарубежная литература

Читайте также: