Готовность к обучению в школе по мнению большинства ученых это

Обновлено: 28.06.2024

Говоря о готовности к школьному обучению, большинство исследователей в качестве основного фактора выделяет произвольность психических процессов. Фактически речь идет о возможности управления своими психическими процессами.

Данное положение безотносительно к школьной готовности фундаментально разрабатывалось Л.С. Выготским, а в дальнейшем нашло отражение в работах А.Н. Леонтьева (по отношению к мотивам), З.М. Истоминой (по отношению к запоминанию), Л.С.Славиной (по отношению к интеллектуальной активности – пассивности), А.В. Запорожца (по отношению к движениям).

Большое количество исследований посвящено готовности к обучению, рассматриваемой с позиции соответствия психического развития ребенка содержанию, методике и условиям обучения. Готовность к обучению определяется, с одной стороны, генетическими программами развития организма и психики, с другой – предшествующими условиями жизни ребенка, индивидуально накопленным опытом и знаниями.

Здесь проблема заключается не в параллельном рассмотрении биологического и психического развития, не в их противопоставлении, а в их целостном изучении.

При таком подходе выделение определенного набора качеств, навыков и знаний, необходимых для успешного обучения, несомненно, весьма полезно. В такие наборы включают способности, коммуникативные умения, характерологические черты, эмоциональность, нравственные качества. Если их проанализировать внимательно, то оказывается, что они включают качества личности в том или ином объеме, в зависимости от теоретической позиции автора и его методической оснащенности.

Стихийно в этом подходе появилась естественная точка зрения на индивидуальный характер любой деятельности. Однако в этой стихийности содержатся основания ошибочных суждений. Можно выделить по крайней мере два наиболее распространенных.

В большинстве исследований учебная деятельность выступает как новый этап в жизни ребенка. Известны попытки даже обосновать эту идею теоретически. При этом в подобных исследованиях забывают, что ребенок обучается с момента рождения. Этот процесс непрерывен, он постоянно обогащается новыми техниками, но остается неизменным одно условие: каждый последующий период вырастает из предшествующего, развитие происходит постоянно, условия для решения новых задач создаются на предшествующих этапах развития. В противном случае ребенок будет поставлен в фрустрирующую ситуацию, деформирующую характер и задерживающую развитие.

Проблема готовности детей к обучению в школе занимает важное место в проблематике психологии развития.

Для этноса образование выступает в роли средства развития детей и подростков в тот период, когда они физически растут, осваивая мир в пространстве и времени, нравственные правила и нормы поведения, традиции, легенды и мифы, идеалы и культуру.

Акмеологический подход в исследовании условий, содействующих и препятствующих достижению вершин созидательной деятельности, синтезирует в себе исследовательские стратегии, сложившиеся в разных науках:

- системный подход, разработанный в философии, социологии и примененный в педагогике Н.В. Кузьминой;

- целостный подход к изучению человека, как индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности, обоснованный Б.Г. Ананьевым;

- теорию функциональных систем П.К. Анохина; где системообразующим фактором выступает конечный результат на входе в новую среду.

Развитие исследований в области акмеологии, связанное с именами А.А. Деркача, Н.В. Кузьминой, К.А. Абдульхановой-Славской, А.А. Бодалева, А.К. Марковой, Е.И. Степановой, А.А. Реан и др., привело к дифференциации предмета акмеологии и выделению более частных отраслей акмеологии, например, школьная акмеология (В.Н. Максимова) и профессиональная акмеология (Н.В. Кузьмина). В работах этих авторов сформулированы методологические принципы акмеологических исследований.

- Образование является главным средством развития человека на протяжении жизни, с раннего детства и на протяжении всей профессиональной биографии. В системе образования разработаны выдающиеся теории, обеспечивающие подготовку специалистов в конкретных областях, но само образование не имеет общей теории и в ней нуждается.

- Главными субъектами образования, носителями его целей, учебной информации, средств образовательной коммуникации, являются преподаватели. Если исследовать признаки мастерства (не мастерства) условия, факторы, стимулы, способствующие и препятствующие достижению вершины продуктивности и профессионализма деятельности, то можно придти к созданию общей теории продуктивного образования.

Акмеология - это наука о саморазвитии субъектов педагогического процесса в условиях развития образовательных систем (В.Н. Максимова).

Одна из задач акмеологии - выяснение характеристик, которые должны быть сформированы у человека в дошкольном возрасте, в младшем школьном возрасте, в годы отрочества и юности, чтобы он во всех отношениях мог успешно проявить себя на ступени зрелости (Бодалев А.А.). Акмеологическая методология - совокупность идей о ценности человека, его духовного мира, способности к творчеству и самосовершенствованию (А.А. Деркач).

Предмет акмеологии образования - поиск условий, обусловливающих разные результаты учебно-познавательной и профессиональной деятельности: семья и семейные отношения в раннем детстве, первый учитель и разные этапы общеобразовательной подготовки, выдающиеся образцы, оказавшие влияние на специалиста.

Акмеология образования стремится понять, почему одни достигают вершин, другие - нет, как свертывается, реконструируется, схематизируется человеком сообщаемая ему учебная и научная информация, как он накапливает фонды новых психологических знаний, позволяющих ему превратить свой предмет в инструмент образовательного воздействия и нового творческого поиска на пути к новым достижениям.

Если в психологии главное отражение, то в акмеологии - созидание, которое строится на основе отражения, но находится с ним в новых отношениях принятие решений, что и как из фондов психологии можно использовать для самосозидания, для подготовки созидателей, для совершенствования, коррекции и реорганизации деятельности созидателей, подвергшихся профессиональной деформации.

В психолого-акмеологических исследованиях в качестве значимых акмеологических условий назывались задатки, общие и специальные способности, состояние общества, условия семейного воспитания, воспитание в школе, образование - это так называемый предстартовый период профессионализма.

Психологический аспект проблемы ГОШ составляют исследования влияния обучения на психическое развитие ребенка и формирование личности и индивидуальности в разных условиях дошкольного образования: условиях организованного обучения и воспитания и в условиях свободного воспитания. Первые исследования психологических особенностей детей поступающих в школу были опубликованы во второй половине XIX века (А. Нейфельд, А. Нечаев, Э. Мейман, А. Павлов, Ст. Холл и др.). Уже в это время определяется сущность проблемы, связанная с началом систематического обучения и возможностью детей усваивать знания (Е.Н. Водовозова, П.Ф. Каптерев, А.П. Нечаев, Дж. Селли, К.Д. Ушинский, В. Штерн и др.).

Исследование психологических особенностей детей поступающих в школу в зарубежной психологии активно проводилось на протяжении XX века. Во Франции, Америке отличительной особенностью исследований стало многообразие используемой терминологии.

Таким образом, уже в работах Л.С. Выготского были заложены основные проблемы отечественной психологии в проблеме ГОШ, которые непосредственно связаны в области возрастной и педагогической психологии, и содержаться в работах З.М. Истоминой, Л.И. Божович, А.Р. Лурия и др.

Во второй половине XX века в психологической науке определились основные направления проблемы в зависимости от выделяемого авторами аспекта психологического развития ребенка. Это:

Другое направление исследований связано с изучением форм общения ребенка со взрослыми и детьми - коммуникативная готовность к обучению в школе. Так, М.И. Лисина, выделяя коммуникативную готовность как основной компонент ГОШ, подчеркивает, что деятельность ребенка никогда не осуществляется изолированно от взрослого, а всегда содержит элемент кооперации с ним. Важнейшим новообразованием 6-7 летнего возраста, считает автор, является появление внеситуативно-личностного общения, когда ребенок может воспринимать взрослого как учителя и занять по отношению к нему позицию ученика. В исследовании Е.О. Смирновой коммуникативная ГОШ рассматривается как результат содержательного изменения формы общения ребенка со взрослым. Автор исходит из того, что вы дошкольном возрасте наблюдаются три формы общения: ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная. Развитие к концу дошкольного возраста внеситуативно-личностной формы общения ребенка со взрослым и дифференцированного отношения к людям, выполняющим разные социальные роли в общении с ним, позволяет начинающему школьнику правильно строить свое поведение в отношении учителя в ситуации школьного обучения, что является, по мнению автора, показателем коммуникативной ГОШ. Е.Е. Кравцова отмечая важность новых форм общения со взрослыми для успешного начала школьного обучения, установила существенные изменения в отношениях со сверстниками у детей 6-7 лет: формирование нового кооперативно-соревновательного типа общения. На седьмом году жизни дети уже могут принимать совместную задачу, пытаются согласовывать действия с действиями партнера. Этот тип общения имеет важное значение для подготовки ребенка к школе, существенно облегчает овладение способами коммуникации и взаимодействия, которые необходимы для совместной деятельности учащихся.

Таким образом, во второй половине XX века в отечественной психологии исследование ГОШ изучается на основе аналитической стратегии. Представляет собой выделение отдельных аспектов школьной готовности.

Вместе с тем целый ряд авторов (А.А. Люблинская, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Ю.З. Гильбух и др.) отмечают необходимость изучения феноменов школьной готовности как целостного, системного образования, но осуществление такого исследования сталкивается с трудностями методологического характера, так как предполагает использование нетрадиционного для детской психологии системного подхода в исследовании психики.

Следует заметить, что уже в работах Л.С. Выготского системный характер психики ребенка обозначен как закон функционального единства сознания, согласно которому сущность психического развития определяется не столько изменениями отдельных функций, сколько перестройкой функциональных связей и отношений, которые определяют кардинальное изменение всей психики ребенка как целого при переходе от одного возраста к другому.

Системный анализ развития готовности ГОШ был реализован в рамках Ярославской психологической школы Н.В. Нижегородцевой на основе концепции системогенеза профессиональной деятельности (В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин, А.В. Карпов, Ю.П. Поваренков и др.).

Мы понимаем психологическую готовность детей к обучению в школе (ПГОШ) как внешнее проявление структуры субъектных и личностных качеств детской индивидуальности, обеспечивающей усвоение содержания образования в форме учебной деятельности.

Психологическую структуру готовности к обучению в школе (ПСГОШ) как целостное единство субъектных и личностных качеств детской индивидуальности, обеспечивающих усвоение содержания образования в форме учебной деятельности.

Анализ истории проблемы готовности детей к обучению в школе показывает, что к настоящему времени накоплен значительный опыт исследований в области школьной готовности. Таким образом, история проблемы представляет собой закономерный переход от целостного понимания сущности явления к аналитическому исследованию отдельных составляющих и затем к исследованию готовности детей к обучению в школе как сложного системного образования.

На главную Младший школьный возраст Готовность к школе Психологические особенности готовности детей к школе - Психологическая готовность к школе

| Психологические особенности готовности детей к школе - Психологическая готовность к школе |

| Младший школьный возраст - Готовность к школе | |||||

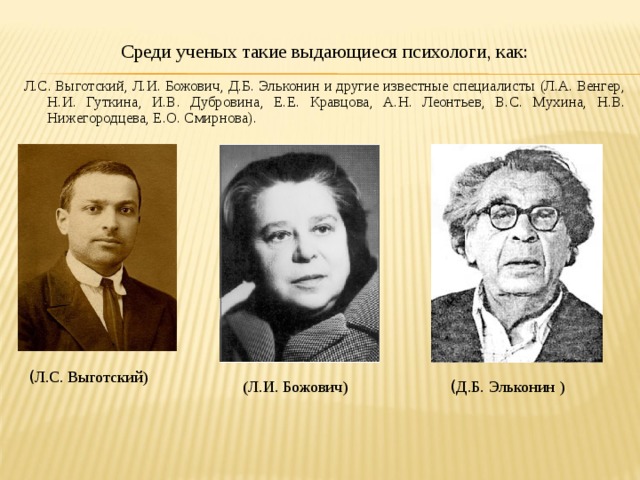

Глава I. Психологическая готовность к школе1.1. Феномен психологической готовности к школе в исследованиях зарубежных и отечественных авторов1.2. Психологические особенности старшего дошкольного возраста1.3. Особенности психологической готовности к школе старших дошкольников В отечественной и зарубежной психологии тема психологической готовности к обучению в школе всесторонне изучается на протяжении многих десятилетий. Среди ученых такие выдающиеся психологи, как: Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин и другие известные специалисты (Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, И.В. Дубровина, Е.Е. Кравцова, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Н.В. Нижегородцева, Е.О. Смирнова). Все они, так или иначе, указывают на выражение готовности к школе через ряд новообразований развития "заявляющих" о себе и проявляющихся в качественно новых чертах и возможностях деятельности, поведения, отношения ребенка к предметному и социальному миру. Именно в психологической готовности к школьному обучению реализуются важнейшие новообразования и достижения развития, создающие фундамент для построения учебной деятельности и безболезненной адаптации к школьному образу жизни. Т.И. Бабаева, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Е.Е. Кравцова и др. Считают, что становление школьной зрелости обусловлено, в первую очередь, формированием ребенка в качестве субъекта ведущих видов детской деятельности (сюжетно-ролевой игры, общения со сверстниками и взрослыми, предметно - трудовой, художественной деятельности, учения, фантазирования). Д.Б. Эльконин, говоря о проблеме готовности к школе, выделял, в первую очередь, сформированность психологических предпосылок овладения учебной деятельностью. Наиболее значимые из них: умение ребенка сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно определяющему способ действия; умение работать по образцу; умение ребенка ориентироваться на систему правил в работе; умение слушать и выполнять инструкции взрослого. Иной подход к определению психологической готовности детей к школе предлагает Е. Е. Кравцова. Она делает упор на ведущую роль общения в развитии дошкольника и выделяет три сферы – отношение ребенка к самому себе, к сверстникам и ко взрослому. Ведущим компонентом в этой концепции является уровень развития общения ребенка со взрослым и сверстниками с точки зрения кооперации и сотрудничества. Предполагается, что дошкольники с высокой степенью сформированности всех трех сфер общения одновременно обладают хорошими показателями интеллектуального развития. Читайте также:

|