Функции органоидов бактериальной клетки кратко

Обновлено: 28.06.2024

Структура бактериальной клетки

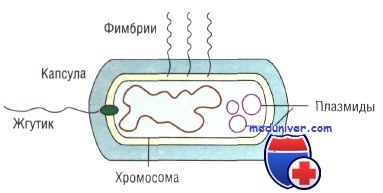

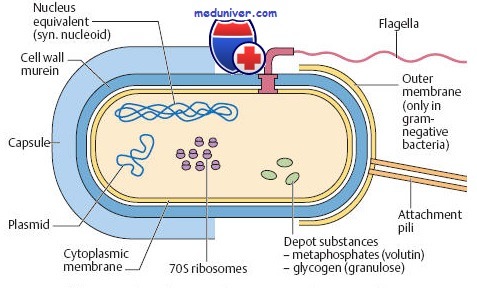

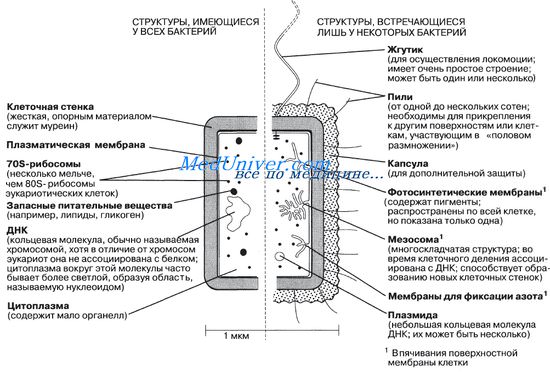

Бактериальная клетка состоит из клеточной стенки, цитоплазматической мембраны, цитоплазмы с включениями и ядерного аппарата, называемого нуклеоидом. Имеются другие структуры: мезосома, хроматофоры, тилакоиды, вакуоли, включения полисахаридов, жировые капельки, капсула (микрокапсула, слизь), жгутики, пили. Некоторые бактерии способны образовывать споры.

Структуру и морфологию бактерий изучают с помощью различных методов микроскопии: световой, фазово-контрастной, интерференционной, темнопольной, люминесцентной и электронной.

Обозначения:

Клеточная стенка

Цитоплазматическая мембрана

Цитоплазматическая мембрана при электронной микроскопии ультратонких срезов представляет собой трехслойную мембрану (2 темных слоя толщиной по 2,5 нм разделены светлым - промежуточным). По структуре она похожа на плазмалемму клеток животных и состоит из двойного слоя фосфолипидов с внедренными поверхностными, а также интегральными белками, как бы пронизывающими насквозь структуру мембраны. При избыточном росте (по сравнению с ростом клеточной стенки) цитоплазматическая мембрана образует инвагинаты — впячивания в виде сложно закрученных мембранных структур, называемые мезосомами. Менее сложно закрученные структуры называются внутрицитоплазматическими мембранами.

Цитоплазма

Нуклеоид

Нуклеоид — эквивалент ядра у бактерий. Он расположен в центральной зоне бактерий в виде двунитевой ДНК, замкнутой в кольцо и плотно уложенной наподобие клубка. Ядро бактерий, в отличие от эукариот, не имеет ядерной оболочки, ядрышка и основных белков (гистонов). Обычно в бактериальной клетке содержится одна хромосома, представленная замкнутой в кольцо молекулой ДНК.

Кроме нуклеоида, представленного одной хромосомой, в бактериальной клетке имеются внехромосомные факторы наследственности - плазмиды, представляющие собой ковалентно замкнутые кольца ДНК.

Капсула, микрокапсула, слизь

Капсула - слизистая структура толщиной более 0,2мкм, прочно связанная с клеточной стенкой бактерий и имеющая четко очерченные внешние границы. Капсула различима в мазках-отпечатках из патологического материала. В чистых культурах бактерий капсула образуется реже. Она выявляется при специальных методах окраски мазка (например, по Бурри-Гинсу), создающих негативное контрастирование веществ капсулы: тушь создает темный фон вокруг капсулы. Капсула состоит из полисахаридов (экзополисахаридов), иногда из полипептидов, например, у сибиреязвенной бациллы она состоит из полимеров D-глутаминовой кислоты. Капсула гидрофильна, препятствует фагоцитозу бактерий. Капсула антигенна: антитела против капсулы вызывают ее увеличение (реакция набухания капсулы).

Многие бактерии образуют микрокапсулу - слизистое образование толщиной менее 0,2мкм, выявляемое лишь при электронной микроскопии. От капсулы следует отличать слиэь - мукоидные экзополисахариды, не имеющие четких границ. Слизь растворима в воде.

Бактериальные экзополисахариды участвуют в адгезии (прилипании к субстратам), их еще называют гликокаликсом. Кроме синтеза

экзополисахаридов бактериями, существует и другой механизм их образования: путем действия внеклеточных ферментов бактерий на дисахариды. В результате этого образуются декстраны и леваны.

Жгутики

Жгутики бактерий определяют подвижность бактериальной клетки. Жгутики представляют собой тонкие нити, берущие начало от цитоплазматической мембраны, имеют большую длину, чем сама клетка. Толщина жгутиков 12-20 нм, длина 3-15 мкм. Они состоят из 3 частей: спиралевидной нити, крюка и базального тельца, содержащего стержень со специальными дисками (1 пара дисков - у грамположительных и 2 пары дисков - у грамотрицательных бактерий). Дисками жгутики прикреплены к цитоплазматической мембране и клеточной стенке. При этом создается эффект электромотора со стержнем-мотором, вращающим жгутик. Жгутики состоят из белка - флагеллина (от flagellum - жгутик); является Н-антигеном. Субъединицы флагеллина закручены в виде спирали.

Число жгутиков у бактерий различных видов варьирует от одного (монотрих) у холерного вибриона до десятка и сотен жгутиков, отходящих по периметру бактерии (перитрих) у кишечной палочки, протея и др. Лофотрихи имеют пучок жгутиков на одном из концов клетки. Амфитрихи имеют по одному жгутику или пучку жгутиков на противоположных концах клетки.

Пили (фимбрии, ворсинки) - нитевидные образования, более тонкие и короткие (3-10нм х 0, 3-10мкм) , чем жгутики. Пили отходят от поверхности клетки и состоят из белка пилина, обладающего антигенной активностью. Различают пили, ответственные за адгезию, то есть за прикрепление бактерий к поражаемой клетке, а также пили, ответственные за питание, водносолевой обмен и половые (F-пили), или конъюгационные пили. Пили многочисленны - несколько сотен на клетку. Однако, половых пилей обычно бывает 1-3 на клетку: они образуются так называемыми "мужскими" клетками-донорами, содержащими трансмиссивные плазмиды (F-, R-, Col-плазмиды). Отличительной особенностью половых пилей является взаимодействие с особыми "мужскими" сферическими бактериофагами, которые интенсивно адсорбируются на половых пилях.

Споры

Споры - своебразная форма покоящихся фирмикутных бактерий, т.е. бактерий

с грамположительным типом строения клеточной стенки. Споры образуются при неблагоприятных условиях существования бактерий (высушивание, дефицит питательных веществ и др.. Внутри бактериальной клетки образуется одна спора (эндоспора). Образование спор способствует сохранению вида и не является способом размножения, как у грибов. Спорообразующие бактерии рода Bacillus имеют споры, не превышающие диаметр клетки. Бактерии, у которых размер споры превышает диаметр клетки, называются клостридиями, например, бактерии рода Clostridium (лат. Clostridium - веретено). Споры кислотоустойчивы, поэтому окрашиваются по методу Ауески или по методу Циля-Нильсена в красный, а вегетативная клетка в синий цвет.

Форма спор может быть овальной, шаровидной; расположение в клетке -терминальное, т.е. на конце палочки (у возбудителя столбняка), субтерминальное - ближе к концу палочки (у возбудителей ботулиэма, газовой гангрены) и центральное (у сибиреязвенной бациллы). Спора долго сохраняется из-за наличия многослойной оболочки, дипиколината кальция, низкого содержания воды и вялых процессов метаболизмов. В благоприятных условиях споры прорастают, проходя три последовательные стадии: активация, инициация, прорастание.

1. Бактерии относятся к прокариотам, т. е. не имеют обособленного ядра.

2. В клеточной стенке бактерий содержится особый пептидогликан – муреин.

3. В бактериальной клетке отсутствуют аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть, митохондрии.

4. Роль митохондрий выполняют мезосомы – инвагинации цитоплазматической мембраны.

5. В бактериальной клетке много рибосом.

6. У бактерий могут быть специальные органеллы движения – жгутики.

7. Размеры бактерий колеблются от 0,3–0,5 до 5—10 мкм.

По форме клеток бактерии подразделяются на кокки, палочки и извитые.

В бактериальной клетке различают:

1) основные органеллы:

г) цитоплазматическую мембрану;

д) клеточную стенку;

2) дополнительные органеллы:

Цитоплазма представляет собой сложную коллоидную систему, состоящую из воды (75 %), минеральных соединений, белков, РНК и ДНК, которые входят в состав органелл нуклеоида, рибосом, мезосом, включений.

Нуклеоид – ядерное вещество, распыленное в цитоплазме клетки. Не имеет ядерной мембраны, ядрышек. В нем локализуется ДНК, представленная двухцепочечной спиралью. Обычно замкнута в кольцо и прикреплена к цитоплазматической мембране. Содержит около 60 млн пар оснований. Это чистая ДНК, она не cодержит белков гистонов. Их защитную функцию выполняют метилированные азотистые основания. В нуклеоиде закодирована основная генетическая информация, т. е. геном клетки.

Наряду с нуклеоидом в цитоплазме могут находиться автономные кольцевые молекулы ДНК с меньшей молекулярной массой – плазмиды. В них также закодирована наследственная информация, но она не является жизненно необходимой для бактериальной клетки.

Рибосомы представляют собой рибонуклеопротеиновые частицы размером 20 нм, состоящие из двух субъединиц – 30 S и 50 S. Рибосомы отвечают за синтез белка. Перед началом синтеза белка происходит объединение этих субъединиц в одну – 70 S. В отличие от клеток эукариотов рибосомы бактерий не объединены в эндоплазматическую сеть.

Мезосомы являются производными цитоплазматической мембраны. Мезосомы могут быть в виде концентрических мембран, пузырьков, трубочек, в форме петли. Мезосомы связаны с нуклеоидом. Они участвуют в делении клетки и спорообразовании.

Включения являются продуктами метаболизма микроорганизмов, которые располагаются в их цитоплазме и используются в качестве запасных питательных веществ. К ним относятся включения гликогена, крахмала, серы, полифосфата (волютина) и др.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Анатомия бактериальной клетки

Анатомия бактериальной клетки В предыдущей главе мы познакомились с тремя главнейшими типами бактериальных клеток. Одни из них имеют форму шариков, другие — палочек или цилиндриков, а третьи представляют подобие спирали.Какова же внешняя и внутренняя структура

КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ КЛЕТКИ

КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ КЛЕТКИ 1. Выберите один наиболее правильный ответ.Клетка – это:A. Мельчайшая частица всего живогоБ. Мельчайшая частица живого растенияB. Часть растенияГ. Искусственно созданная единица для

ЦАРСТВА БАКТЕРИИ И ГРИБЫ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РОЛЬ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

ЦАРСТВА БАКТЕРИИ И ГРИБЫ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РОЛЬ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 1. Найдите соответствие. Составьте логические пары, выписав буквенные обозначения, соответствующие цифровым обозначениям.I. КоккиII. БациллыIII. ВибрионыIV. СпириллыA.

§ 30. Особенности строения нервной системы амфибий

§ 30. Особенности строения нервной системы амфибий Нервная система амфибий имеет много сходных черт с рыбами, но обладает и рядом особенностей. Хвостатые и бесхвостые амфибии приобрели конечности, что повлекло за собой изменение организации спинного мозга. Спинной мозг

§ 42. Морфологические особенности строения птиц

§ 42. Морфологические особенности строения птиц Биологическое разнообразие, использование различных типов питания и освоение всех мало-мальски пригодных для жизни территорий выглядят как большой эволюционный успех птиц. Парадоксально, что эти преимущества были

3. Метаболизм бактериальной клетки

3. Метаболизм бактериальной клетки Особенности метаболизма у бактерий:1) многообразие используемых субстратов;2) интенсивность процессов метаболизма;3) направленность всех процессов метаболизма на обеспечение процессов размножения;4) преобладание процессов распада

Характерные особенности строения нервной системы собак

Характерные особенности строения нервной системы собак Головной мозг собаки округлый и короткий с небольшим числом четко выраженных извилин, у собак разных пород отличается по форме и массе. Сосцевидное тело промежуточного мозга включает два бугорка. Пирамиды

5.3.1 Концепция формирования митохондрий и хлоропластов путем симбиоза бактериальной клетки и раннего эукариота

5.3.1 Концепция формирования митохондрий и хлоропластов путем симбиоза бактериальной клетки и раннего эукариота Около 2 млрд лет тому назад на Земле создалась критическая для дальнейшего развития жизни ситуация. Фотосинтезирующие бактерии, размножившись, стали

5.2. Основные функции биосферы

5.2. Основные функции биосферы В составе биосферы присутствуют вещества, которые различаются между собой по ряду признаков: природные вещества, живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество, органическое вещество, биологически активное

Данная книга предназначена студентам медицинских образовательных учреждений. Это краткое пособие поможет при подготовке и сдаче экзамена по микробиологии. Материал изложен в очень удобной и запоминающейся форме и поможет студентам за сжатый срок детально освоить основные концепции и понятия курса, а также конкретизировать и систематизировать знания.

Оглавление

- ЛЕКЦИЯ № 1. Введение в микробиологию

- ЛЕКЦИЯ № 2. Морфология и ультраструктура бактерий

- ЛЕКЦИЯ № 3. Физиология бактерий

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Микробиология: конспект лекций предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

ЛЕКЦИЯ № 2. Морфология и ультраструктура бактерий

1. Особенности строения бактериальной клетки. Основные органеллы и их функции

Отличия бактерий от других клеток

1. Бактерии относятся к прокариотам, т. е. не имеют обособленного ядра.

2. В клеточной стенке бактерий содержится особый пептидогликан — муреин.

3. В бактериальной клетке отсутствуют аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть, митохондрии.

4. Роль митохондрий выполняют мезосомы — инвагинации цитоплазматической мембраны.

5. В бактериальной клетке много рибосом.

6. У бактерий могут быть специальные органеллы движения — жгутики.

7. Размеры бактерий колеблются от 0,3–0,5 до 5—10 мкм.

По форме клеток бактерии подразделяются на кокки, палочки и извитые.

В бактериальной клетке различают:

1) основные органеллы:

г) цитоплазматическую мембрану;

д) клеточную стенку;

2) дополнительные органеллы:

Цитоплазма представляет собой сложную коллоидную систему, состоящую из воды (75 %), минеральных соединений, белков, РНК и ДНК, которые входят в состав органелл нуклеоида, рибосом, мезосом, включений.

Нуклеоид — ядерное вещество, распыленное в цитоплазме клетки. Не имеет ядерной мембраны, ядрышек. В нем локализуется ДНК, представленная двухцепочечной спиралью. Обычно замкнута в кольцо и прикреплена к цитоплазматической мембране. Содержит около 60 млн пар оснований. Это чистая ДНК, она не cодержит белков гистонов. Их защитную функцию выполняют метилированные азотистые основания. В нуклеоиде закодирована основная генетическая информация, т. е. геном клетки.

Наряду с нуклеоидом в цитоплазме могут находиться автономные кольцевые молекулы ДНК с меньшей молекулярной массой — плазмиды. В них также закодирована наследственная информация, но она не является жизненно необходимой для бактериальной клетки.

Рибосомы представляют собой рибонуклеопротеиновые частицы размером 20 нм, состоящие из двух субъединиц — 30 S и 50 S. Рибосомы отвечают за синтез белка. Перед началом синтеза белка происходит объединение этих субъединиц в одну — 70 S. В отличие от клеток эукариотов рибосомы бактерий не объединены в эндоплазматическую сеть.

Мезосомы являются производными цитоплазматической мембраны. Мезосомы могут быть в виде концентрических мембран, пузырьков, трубочек, в форме петли. Мезосомы связаны с нуклеоидом. Они участвуют в делении клетки и спорообразовании.

Включения являются продуктами метаболизма микроорганизмов, которые располагаются в их цитоплазме и используются в качестве запасных питательных веществ. К ним относятся включения гликогена, крахмала, серы, полифосфата (волютина) и др.

2. Строение клеточной стенки и цитоплазматической мембраны

Клеточная стенка — упругое ригидное образование толщиной 150–200 ангстрем. Выполняет следующие функции:

1) защитную, осуществление фагоцитоза;

2) регуляцию осмотического давления;

4) принимает участие в процессах питания деления клетки;

5) антигенную (определяется продукцией эндотоксина — основного соматического антигена бактерий);

6) стабилизирует форму и размер бактерий;

7) обеспечивает систему коммуникаций с внешней средой;

8) косвенно участвует в регуляции роста и деления клетки.

Клеточная стенка при обычных способах окраски не видна, но если клетку поместить в гипертонический раствор (при опыте плазмолиза), то она становится видимой.

Клеточная стенка вплотную примыкает к цитоплазматической мембране у грамположительных бактерий, у грамотрицательных бактерий клеточная стенка отделена от цитоплазматической мембраны периплазматическим пространством.

Клеточная стенка имеет два слоя:

1) наружный — пластичный;

2) внутренний — ригидный, состоящий из муреина.

В зависимости от содержания муреина в клеточной стенке различают грамположительные и грамотрицательные бактерии (по отношению к окраске по Грамму).

У грамположительных бактерий муреиновый слой составляет 80 % от массы клеточной стенки. По Грамму, они окрашиваются в синий цвет. У грамположительных бактерий муреиновый слой составляет 20 % от массы клеточной стенки, по Грамму, они окрашиваются в красный цвет.

У грамположительных бактерий наружный слой клеточной стенки содержит липопротеиды, гликопротеиды, тейхоевые кислоты, у них отсутствует липополисахаридный слой. Клеточная стенка выглядит аморфной, она не структурирована. Поэтому при разрушении муреинового каркаса бактерии полностью теряют клеточную стенку (становятся протопластами), не способны к размножению.

У грамотрицательных бактерий наружный пластический слой четко выражен, содержит липопротеиды, липополисахаридный слой, состоящий из липида А (эндотоксина) и полисахарида (О-антигена). При разрушении грамотрицательных бактерий образуются сферопласты — бактерии с частично сохраненной клеточной стенкой, не способные к размножению.

К клеточной стенке прилегает цитоплазматическая мембрана. Она обладает избирательной проницаемостью, принимает участие в транспорте питательных веществ, выведении экзотоксинов, энергетическом обмене клетки, является осмотическим барьером, участвует в регуляции роста и деления, репликации ДНК, является стабилизатором рибосом.

Имеет обычное строение: два слоя фосфолипидов (25–40 %) и белки.

По функции мембранные белки разделяют на:

2) пермиазы — белки транспортных систем;

3) энзимы — ферменты.

Липидный состав мембран непостоянен. Он может меняться в зависимости от условий культивирования и возраста культуры. Разные виды бактерий отличаются друг от друга по липидному составу своих мембран.

3. Дополнительные органеллы бактерий

Ворсинки (пили, фимбрии) — это тонкие белковые выросты на поверхности клеточной стенки. Функционально они различны. Различают комон-пили и секс-пили. Комон-пили отвечают за адгезию бактерий на поверхности клеток макроорганизма. Они характерны для грамположительных бактерий. Секс-пили обеспечивают контакт между мужскими и женскими бактериальными клетками в процессе конъюгации. Через них идет обмен генетической информацией от донора к реципиенту. Донор — мужская клетка — обладает секс-пили. Женская клетка — реципиент — не имеет секc-пили. Белок секс-пили колируется генами F-плазмиды.

Жгутики — органеллы движения. Есть у подвижных бактерий. Это особые белковые выросты на поверхности бактериальной клетки, содержащие белок — флагелин. Количество и расположение жгутиков может быть различным.

1) монотрихи (имеют один жгутик);

2) лофотрихи (имеют пучок жгутиков на одном конце клетки);

3) амфитрихи (имеют по одному жгутику на каждом конце);

4) перитрихи (имеют несколько жгутиков, расположенных по периметру).

О подвижности бактерий судят, рассматривая живые микроорганизмы, либо косвенно — по характеру роста в среде Пешкова (полужидком агаре). Неподвижные бактерии растут строго по уколу, а подвижные дают диффузный рост.

Капсулы представляют собой дополнительную поверхностную оболочку. Они образуются при попадании микроорганизма в макроорганизм. Функция капсулы — защита от фагоцитоза и антител.

Различают макро — и микрокапсулы. Макрокапсулу можно выявить, используя специальные методы окраски, сочетая позитивные и негативные методы окраски. Микрокапсула — утолщение верхних слоев клеточной стенки. Обнаружить ее можно только при электронной микроскопии. Микрокапсулы характерны для вирулентных бактерий.

Среди бактерий различают:

1) истиннокапсульные бактерии (род Klebsiella) — сохраняют капсулообразование и при росте на питательных средах, а не только в макроорганизме;

2) ложнокапсульные — образуют капсулу только при попадании в макроорганизм.

Капсулы могут быть полисахаридными и белковыми. Они играют роль антигена, могут быть фактором вирулентности.

Споры — это особые формы существования некоторых бактерий при неблагоприятных условиях внешней среды. Спорообразование присуще грамположительным бактериям. В отличие от вегетативных форм споры более устойчивы к действию химических, термических факторов.

Чаще всего споры образуют бактерии рода Bacillus и Clostridium.

Процесс спорообразования заключается в утолщении всех оболочек клетки. Они пропитываются солями дипикалината кальция, становятся плотными, клетка теряет воду, замедляются все ее пластические процессы. При попадании споры в благоприятные условия она прорастает в вегетативную форму.

У грамотрицательных бактерий также обнаружена способность сохраняться в неблагоприятных условиях в виде некультивируемых форм. При этом нет типичного спорообразования, но в таких клетках замедлены метаболические процессы, невозможно сразу получить рост на питательной среде. Но при попадании в макроорганизм они превращаются в исходные формы.

Строение клетки бактерий. Структура

Жёсткая бактериальная клеточная стенка придаёт микроорганизмам определённую форму, а также служит механическим барьером, предохраняющим клетку от воздействия факторов окружающей среды. Клеточная стенка грамположительных бактерий состоит из толстого слоя пептидогликана и клеточной мембраны, в то время как у грамотрицательных микроорганизмов — из трёх слоев: внутренней, внешней мембраны и тонкого слоя пептидогликана.

Клеточная стенка микобактерий также содержит большое количество липидных веществ, некоторые из которых обладают иммунореактивностью.

По форме бактерии подразделяют на кокки (округлой формы), бациллы (палочковидной формы) и коккобациллы (промежуточная форма). Кроме того, различают изогнутые и спиралевидные бактерии. Наиболее важные структурные компоненты бактериальной клетки:

• капсула — слизистое аморфное образование, состоящее из полисахаридов и защищающее клетку от фагоцитоза и высыхания;

• липополисахариды — мощные стимуляторы выброса цитокинов, защищающие грамотрицательные бактерии от цитолитических компонентов комплемента;

• фимбрии (пили) — тонкие нитевидные белковые органеллы, участвующие в адгезии (прикрепление к клеткам организма хозяина) и расселении микроорганизмов (факторы колонизации). Например, фимбрии (Р-фимбрии) уропатогенных штаммов Escherichia coli избирательно связываются с маннозными рецепторами эпителия мочеточников.

Антигены фимбрии часто обладают иммуногенностью, индивидуальной для каждого штамма (например, Neisseria gonorrhoeae), чем можно объяснить возникновение рецидивирующих инфекций;

• жгутики — органы движения бактерий, позволяющие микроорганизмам передвигаться в поисках источников питания и проникать через слизистые оболочки организма хозяина. Жгутики (один или несколько) могут располагаться на полюсах (полярное расположение) или по всей поверхности (перитрихи) бактериальной клетки. У некоторых видов (например, у определённых штаммов Treponema) жгутики закреплены внутри клеточной стенки;

• слизь — полисахаридная субстанция, секретируемая некоторыми бактериями и предохраняющая их от воздействия антибиотиков и иммунной системы хозяина;

• споры — метаболически неактивные формы бактерий, образующиеся в неблагоприятных условиях и позволяющие микроорганизмам долгое время выдерживать воздействие механических, температурных и химических факторов окружающей среды (до наступления благоприятных условий).

Бактерий относят к прокариотам, так как они не имеют ядра и содержат только одну хромосому. Процессы спирализации и суперспирализации ДНК микроорганизмов катализирует ДНК-гираза, что позволяет хранить большой объём хромосомного материала.

Рибосомы микроорганизмов отличаются от рибосом эукариотов, что делает их мишенями для антибактериальных препаратов. Более того, бактерии имеют дополнительную ДНК, содержащуюся в плазмидах. Кроме того, в них часто заключена генетическая информация о факторах патогенности.

Видео строение бактериальной клетки - анатомия бактерии

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Обязательными органоидами являются: ядерный аппарат, цитоплазма, цитоплазматическая мембрана.

Необязательными (второстепенными) структурными элементами являются: клеточная стенка, капсула, споры, пили, жгутики.

1.В центре бактериальной клетки находится нуклеоид- ядерное образование, представленное чаще всего одной хромосомой кольцевидной формы. Состоит из двухцепочечной нити ДНК. Нуклеоид не отделен от цитоплазмы ядерной мембраной.

2.Цитоплазма- сложная коллоидная система, содержащая различные включения метаболического происхождения (зерна волютина, гликогена, гранулезы и др.), рибосомы и другие элементы белоксинтезирующей системы, плазмиды (вненуклеоидное ДНК), мезосомы (образуются в результате инвагинации цитоплазматической мембраны в цитоплазму, участвуют в энергетическом обмене, спорообразовании, формировании межклеточной перегородки при делении).

3.Цитоплазматическая мембрана ограничивает с наружной стороны цитоплазму, имеет трехслойное строение и выполняет ряд важнейших функций- барьерную (создает и поддерживает осмотическое давление), энергетическую (содержит многие ферментные системы- дыхательные, окислительно- восстановительные, осуществляет перенос электронов), транспортную (перенос различных веществ в клетку и из клетки).

4.Клеточная стенка- присуща большинству бактерий (кроме микоплазм, ахолеплазм и некоторых других не имеющих истинной клеточной стенки микроорганизмов). Она обладает рядом функций, прежде всего обеспечивает механическую защиту и постоянную форму клеток, с ее наличием в значительной степени связаны антигенные свойства бактерий. В составе - два основных слоя, из которых наружный- более пластичный, внутренний- ригидный.

Основное химическое соединение клеточной стенки, которое специфично только для бактерий- пептидогликан (муреиновые кислоты). От структуры и химического состава клеточной стенки бактерий зависит важный для систематики признак бактерий- отношение к окраске по Граму. В соответствии с ним выделяют две большие группы- грамположительные (“грам+”) и грамотрицательные (“грам - “) бактерии. Стенка грамположительных бактерий после окраски по Граму сохраняет комплекс йода с генциановым фиолетовым (окрашены в сине- фиолетовый цвет), грамотрицательные бактерии теряют этот комплекс и соответствующий цвет после обработки и окрашены в розовый цвет за счет докрашивания фуксином.

Особенности клеточной стенки грамположительных бактерий.

Мощная, толстая, несложно организованная клеточная стенка, в составе которой преобладают пептидогликан и тейхоевые кислоты, нет липополисахаридов (ЛПС), часто нет диаминопимелиновой кислоты.

Особенности клеточной стенки грамотрицательных бактерий.

Клеточная стенка значительно тоньше, чем у грамположительных бактерий, содержит ЛПС, липопротеины, фосфолипиды, диаминопимелиновую кислоту. Устроена более сложно- имеется внешняя мембрана, поэтому клеточная стенка трехслойная.

При обработке грамположительных бактерий ферментами, разрушающими пептидогликан, возникают полностью лишенные клеточной стенки структуры- протопласты. Обработка грамотрицательных бактерий лизоцимом разрушает только слой пептидогликана, не разрушая полностью внешней мембраны; такие структуры называют сферопластами. Протопласты и сферопласты имеют сферическую форму (это свойство связано с осмотическим давлением и характерно для всех безклеточных форм бактерий).

L- формы бактерий.

Под действием ряда факторов, неблагоприятно действующих на бактериальную клетку (антибиотики, ферменты, антитела и др.), происходит L- трансформация бактерий, приводящая к постоянной или временной утрате клеточной стенки. L- трансформация является не только формой изменчивости, но и приспособления бактерий к неблагоприятным условиям существования. В результате изменения антигенных свойств (утрата О- и К- антигенов), снижения вирулентности и других факторов L- формы приобретают способность длительно находиться (персистировать) в организме хозяина, поддерживая вяло текущий инфекционный процесс. Утрата клеточной стенки делает L- формы нечувствительными к антибиотикам, антителам и различным химиопрепаратам, точкой приложения которых является бактериальная клеточная стенка. Нестабильные L- формы способны реверсировать в классические (исходные) формы бактерий, имеющие клеточную стенку. Имеются также стабильные L- формы бактерий, отсутствие клеточной стенки и неспособность реверстровать которых в классические формы бактерий закреплены генетически. Они по ряду признаков очень напоминают микоплазмы и другие молликуты- бактерии, у которых клеточная стенка отсутствует как таксономический признак. Микроорганизмы, относящиеся к микоплазмам- самые мелкие прокариоты, не имеют клеточной стенки и как все бактериальные бесстеночные структуры имеют сферическую форму.

К поверхностным структурам бактерий (необязательным, как и клеточная стенка), относятся капсула, жгутики, микроворсинки.

Капсула или слизистый слой окружает оболочку ряда бактерий. Выделяют микрокапсулу, выявляемую при электронной микроскопии в виде слоя микрофибрилл, и макрокапсулу, обнаруживаемую при световой микроскопии. Капсула является защитной структурой (прежде всего от высыхания), у ряда микробов- фактором патогенности, препятствует фагоцитозу, ингибирует первые этапы защитных реакций- распознавание и поглощение. У сапрофитов капсулы образуются во внешней среде, у патогенов- чаще в организме хозяина. Существут ряд методов окраски капсул в зависимости от их химического состава. Капсула чаще состоит из полисахаридов (наиболее распространенная окраска- по Гинсу), реже- из полипептидов.

Жгутики. Подвижные бактерии могут быть скользящие (передвигаются по твердой поверхности в результате волнообразных сокращений) или плавающие, передвигающиеся за счет нитевидных спирально изогнутых белковых (флагеллиновых по химическому составу) образований- жгутиков.

По расположению и количеству жгутиков выделяют ряд форм бактерий.

1.Монотрихи- имеют один полярный жгутик.

2.Лофотрихи- имеют полярно расположенный пучок жгутиков.

3.Амфитрихи- имеют жгутики по диаметрально противоположным полюсам.

4.Перитрихи- имеют жгутики по всему периметру бактериальной клетки.

Способность к целенаправленному движению (хемотаксис, аэротаксис, фототаксис) у бактерий генетически детерминирована.

Фимбрии или реснички - короткие нити, в большом количестве окружающую бактериальную клетку, с помощью которых бактерии прокрепляются к субстратам (например, к поверхности слизистых оболочек). Таким образом, фимбрии являются факторами адгезии и колонизации.

F- пили (фактор фертильности) - аппарат конъюгации бактерий, встречаются в небольшом количестве в виде тонких белковых ворсинок.

Эндоспоры и спорообразование.

Спорообразование- способ сохранения определенных видов бактерий в неблагоприятных условиях среды. Эндоспоры образуются в цитоплазме, представляют собой клетки с низкой метаболической активностью и высокой устойчивостью (резистентностью) к высушиванию, действию химических факторов, высокой температуры и других неблагоплиятных факторов окружающей среды. При световой микроскопии часто используют метод выявления спор по Ожешко. Высокая резистентность связана с большим содержанием кальциевой соли дипиколиновой кислоты в оболочке спор. Расположение и размеры спор у различных микроорганизмов отличается, что имеет дифференциально- диагностическое (таксономическое) значение. Основные фазы “жизненного цикла” спор- споруляция (включает подготовительную стадию, стадию предспоры, образования оболочки, созревания и покоя) и прорастание, заканчивающееся образованием вегетативной формы. Процесс спорообразования генетически обусловлен.

Некультивируемые формы бактерий.

У многих видов грамотрицательных бактерий, не образующих спор, существует особое приспособительное состояние- некультивируемые формы. Они обладают низкой метаболической активностью и активно не размножаются, т.е. не образуют колоний на плотных питательных средах, при посевах не выявляются. Обладают высокой устойчивостью и могут сохранять жизнеспособность в течение нескольких лет. Не выявляются классическими бактериологическими методами, обнаруживаются только при помощи генетических методов ( полимеразной цепной реакции- ПЦР).

Обязательными органоидами являются: ядерный аппарат, цитоплазма, цитоплазматическая мембрана.

Необязательными (второстепенными) структурными элементами являются: клеточная стенка, капсула, споры, пили, жгутики.

1.В центре бактериальной клетки находится нуклеоид- ядерное образование, представленное чаще всего одной хромосомой кольцевидной формы. Состоит из двухцепочечной нити ДНК. Нуклеоид не отделен от цитоплазмы ядерной мембраной.

2.Цитоплазма- сложная коллоидная система, содержащая различные включения метаболического происхождения (зерна волютина, гликогена, гранулезы и др.), рибосомы и другие элементы белоксинтезирующей системы, плазмиды (вненуклеоидное ДНК), мезосомы (образуются в результате инвагинации цитоплазматической мембраны в цитоплазму, участвуют в энергетическом обмене, спорообразовании, формировании межклеточной перегородки при делении).

3.Цитоплазматическая мембрана ограничивает с наружной стороны цитоплазму, имеет трехслойное строение и выполняет ряд важнейших функций- барьерную (создает и поддерживает осмотическое давление), энергетическую (содержит многие ферментные системы- дыхательные, окислительно- восстановительные, осуществляет перенос электронов), транспортную (перенос различных веществ в клетку и из клетки).

4.Клеточная стенка- присуща большинству бактерий (кроме микоплазм, ахолеплазм и некоторых других не имеющих истинной клеточной стенки микроорганизмов). Она обладает рядом функций, прежде всего обеспечивает механическую защиту и постоянную форму клеток, с ее наличием в значительной степени связаны антигенные свойства бактерий. В составе - два основных слоя, из которых наружный- более пластичный, внутренний- ригидный.

Основное химическое соединение клеточной стенки, которое специфично только для бактерий- пептидогликан (муреиновые кислоты). От структуры и химического состава клеточной стенки бактерий зависит важный для систематики признак бактерий- отношение к окраске по Граму. В соответствии с ним выделяют две большие группы- грамположительные (“грам+”) и грамотрицательные (“грам - “) бактерии. Стенка грамположительных бактерий после окраски по Граму сохраняет комплекс йода с генциановым фиолетовым (окрашены в сине- фиолетовый цвет), грамотрицательные бактерии теряют этот комплекс и соответствующий цвет после обработки и окрашены в розовый цвет за счет докрашивания фуксином.

Особенности клеточной стенки грамположительных бактерий.

Мощная, толстая, несложно организованная клеточная стенка, в составе которой преобладают пептидогликан и тейхоевые кислоты, нет липополисахаридов (ЛПС), часто нет диаминопимелиновой кислоты.

Особенности клеточной стенки грамотрицательных бактерий.

Клеточная стенка значительно тоньше, чем у грамположительных бактерий, содержит ЛПС, липопротеины, фосфолипиды, диаминопимелиновую кислоту. Устроена более сложно- имеется внешняя мембрана, поэтому клеточная стенка трехслойная.

При обработке грамположительных бактерий ферментами, разрушающими пептидогликан, возникают полностью лишенные клеточной стенки структуры- протопласты. Обработка грамотрицательных бактерий лизоцимом разрушает только слой пептидогликана, не разрушая полностью внешней мембраны; такие структуры называют сферопластами. Протопласты и сферопласты имеют сферическую форму (это свойство связано с осмотическим давлением и характерно для всех безклеточных форм бактерий).

L- формы бактерий.

Под действием ряда факторов, неблагоприятно действующих на бактериальную клетку (антибиотики, ферменты, антитела и др.), происходит L- трансформация бактерий, приводящая к постоянной или временной утрате клеточной стенки. L- трансформация является не только формой изменчивости, но и приспособления бактерий к неблагоприятным условиям существования. В результате изменения антигенных свойств (утрата О- и К- антигенов), снижения вирулентности и других факторов L- формы приобретают способность длительно находиться (персистировать) в организме хозяина, поддерживая вяло текущий инфекционный процесс. Утрата клеточной стенки делает L- формы нечувствительными к антибиотикам, антителам и различным химиопрепаратам, точкой приложения которых является бактериальная клеточная стенка. Нестабильные L- формы способны реверсировать в классические (исходные) формы бактерий, имеющие клеточную стенку. Имеются также стабильные L- формы бактерий, отсутствие клеточной стенки и неспособность реверстровать которых в классические формы бактерий закреплены генетически. Они по ряду признаков очень напоминают микоплазмы и другие молликуты- бактерии, у которых клеточная стенка отсутствует как таксономический признак. Микроорганизмы, относящиеся к микоплазмам- самые мелкие прокариоты, не имеют клеточной стенки и как все бактериальные бесстеночные структуры имеют сферическую форму.

К поверхностным структурам бактерий (необязательным, как и клеточная стенка), относятся капсула, жгутики, микроворсинки.

Капсула или слизистый слой окружает оболочку ряда бактерий. Выделяют микрокапсулу, выявляемую при электронной микроскопии в виде слоя микрофибрилл, и макрокапсулу, обнаруживаемую при световой микроскопии. Капсула является защитной структурой (прежде всего от высыхания), у ряда микробов- фактором патогенности, препятствует фагоцитозу, ингибирует первые этапы защитных реакций- распознавание и поглощение. У сапрофитов капсулы образуются во внешней среде, у патогенов- чаще в организме хозяина. Существут ряд методов окраски капсул в зависимости от их химического состава. Капсула чаще состоит из полисахаридов (наиболее распространенная окраска- по Гинсу), реже- из полипептидов.

Жгутики. Подвижные бактерии могут быть скользящие (передвигаются по твердой поверхности в результате волнообразных сокращений) или плавающие, передвигающиеся за счет нитевидных спирально изогнутых белковых (флагеллиновых по химическому составу) образований- жгутиков.

По расположению и количеству жгутиков выделяют ряд форм бактерий.

1.Монотрихи- имеют один полярный жгутик.

2.Лофотрихи- имеют полярно расположенный пучок жгутиков.

3.Амфитрихи- имеют жгутики по диаметрально противоположным полюсам.

4.Перитрихи- имеют жгутики по всему периметру бактериальной клетки.

Способность к целенаправленному движению (хемотаксис, аэротаксис, фототаксис) у бактерий генетически детерминирована.

Фимбрии или реснички - короткие нити, в большом количестве окружающую бактериальную клетку, с помощью которых бактерии прокрепляются к субстратам (например, к поверхности слизистых оболочек). Таким образом, фимбрии являются факторами адгезии и колонизации.

F- пили (фактор фертильности) - аппарат конъюгации бактерий, встречаются в небольшом количестве в виде тонких белковых ворсинок.

Эндоспоры и спорообразование.

Спорообразование- способ сохранения определенных видов бактерий в неблагоприятных условиях среды. Эндоспоры образуются в цитоплазме, представляют собой клетки с низкой метаболической активностью и высокой устойчивостью (резистентностью) к высушиванию, действию химических факторов, высокой температуры и других неблагоплиятных факторов окружающей среды. При световой микроскопии часто используют метод выявления спор по Ожешко. Высокая резистентность связана с большим содержанием кальциевой соли дипиколиновой кислоты в оболочке спор. Расположение и размеры спор у различных микроорганизмов отличается, что имеет дифференциально- диагностическое (таксономическое) значение. Основные фазы “жизненного цикла” спор- споруляция (включает подготовительную стадию, стадию предспоры, образования оболочки, созревания и покоя) и прорастание, заканчивающееся образованием вегетативной формы. Процесс спорообразования генетически обусловлен.

Некультивируемые формы бактерий.

У многих видов грамотрицательных бактерий, не образующих спор, существует особое приспособительное состояние- некультивируемые формы. Они обладают низкой метаболической активностью и активно не размножаются, т.е. не образуют колоний на плотных питательных средах, при посевах не выявляются. Обладают высокой устойчивостью и могут сохранять жизнеспособность в течение нескольких лет. Не выявляются классическими бактериологическими методами, обнаруживаются только при помощи генетических методов ( полимеразной цепной реакции- ПЦР).

Читайте также: