Бихевиористические теории развития ребенка кратко

Обновлено: 28.06.2024

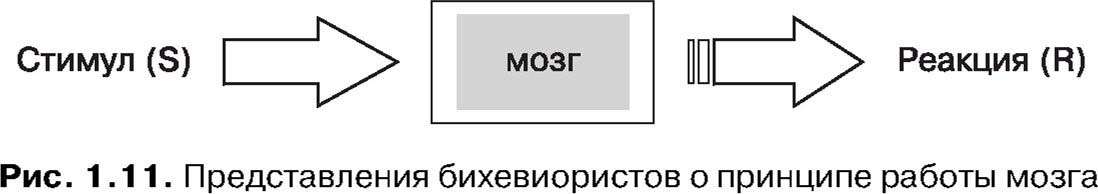

Суть его заключается в том, что в качестве предмета научного исследования бихевиоризм отверг как сознание, так и бессознательное и свел психику к различным формам поведения, как совокупности реакций организма на стимулы внешней среды. Человека можно научить чему угодно, предполагал Уотсон, конечно, в пределах его физических возможностей, а такие факторы, как генетический фон, личностные черты, мысли, никакой роли не играют.

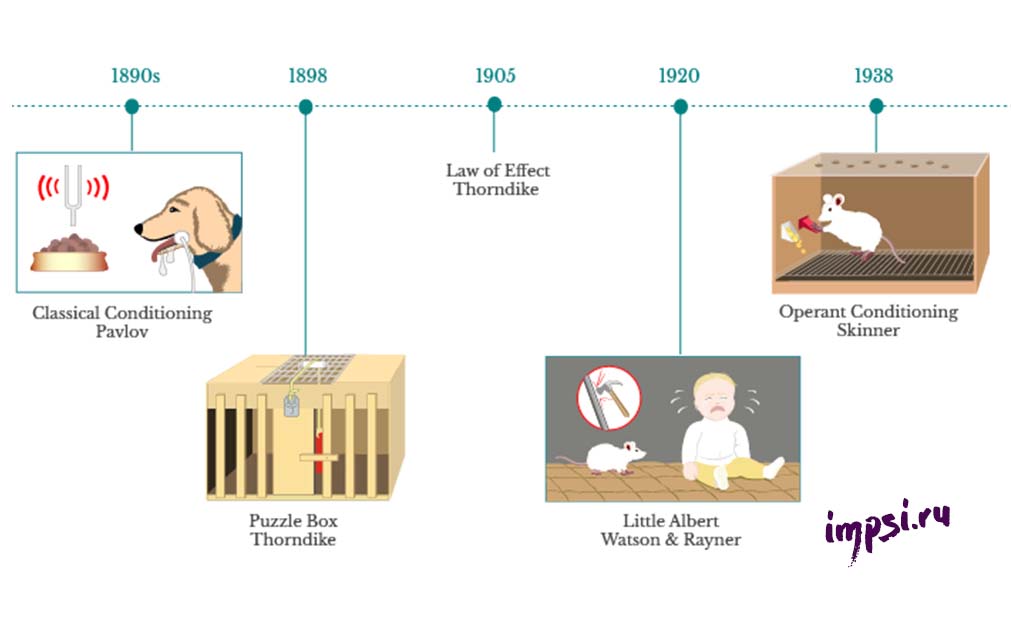

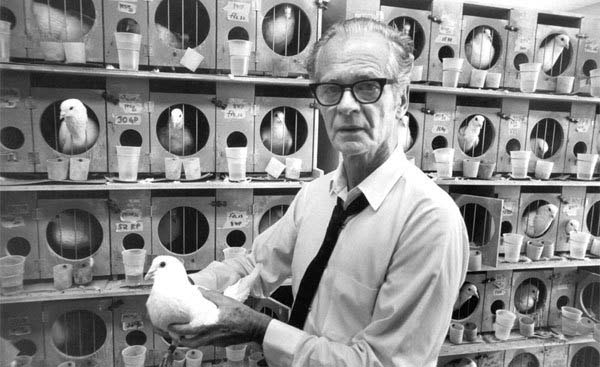

Среди представителей этого направления можно назвать таких ученых, как Э.Торндайк, И.П. Павлов, Ф. Скиннер, К. Халл, оставивших большой след в истории бихевиоризма.

Уотсон видел задачу психологии в изучении поведения живых существ, адаптирующихся в физической и социальной среде, а её цель в создании средств, чтобы контролировать поведение. Роль сознания как реального регулятора человеческой деятельности бихевиоризмом отвергается, исходя из того, будто бы оно недоступно для объективного изучения. Связь стимула и реакции бихевиористы принимают в качестве основных механизмов поведения.

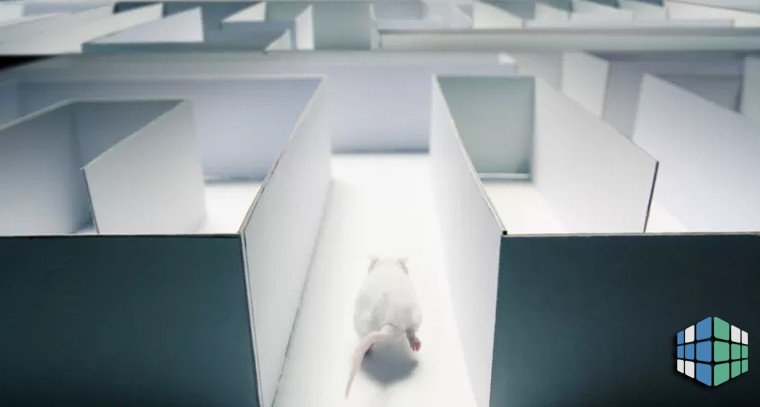

Их основным методом является наблюдение и экспериментальное изучение реакций организма на воздействия окружающей среды. Эксперименты проводились в основном на животных, а установленные закономерности на этом уровне переносились затем на людей.

Бихевиоризм игнорирует социальную природу человека, активность организма и роль его психической организации в преобразовании среды.

Исходная концепция бихевиоризма таила в себе много методологических изъянов, поэтому уже в 1920-х годах начинается его распад на ряд направлений – гештальт-психология, психоанализ, необихевиоризм.

Но, тем не менее, бихевиоризм расширил область психологии, включив внешние и телесные реакции, оказал влияние на лингвистику, антропологию, социологию и др. Существенный вклад был внесен его представителями в разработку эмпирических и математических методов изучения поведения.

Готовые работы на аналогичную тему

Бихевиоризм и развитие личности

Личность с позиций бихевиоризма это все то, чем обладает индивид, его возможности в отношении реакции для приспособления к среде. Говоря другими словами, личность – это организованная и относительно устойчивая система навыков, которые составляют основу этого поведения. Навыки приспособлены к жизненным ситуациям, а новые ситуации формируют новые навыки.

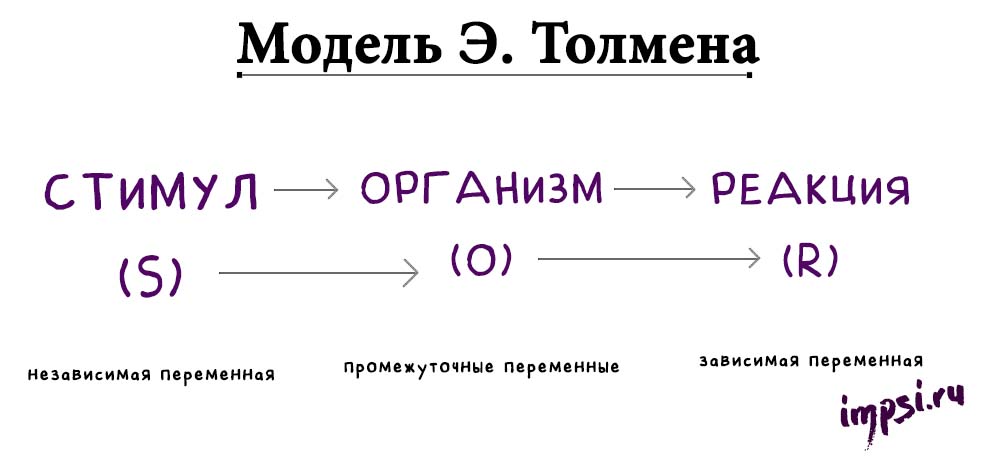

В их концепции человек это, прежде всего, реагирующее, действующее, обучающееся существо. Причем это существо запрограммировано на какие-либо реакции, действия, поведение. Изменяя стимулы человека можно программировать на требуемое поведение. Психолог Толмен (1948) схему стимула и реакции (S-R), как основных механизмов поведения, подверг сомнению. Он считал её слишком упрощенной, поэтому вводит между ними важную переменную I – психические процессы данного индивида. Эти процессы зависят от наследственности индивида, его физиологического состояния, прошлого опыта и природы стимула (S-I-R).

Концепции бихевиоризма были представлены в новом освещении в 70-годы – это была теория социального научения. Одна из главных причин, сделавшая нас такими, какие мы есть, по мнению А. Бандуры (1965), связана со склонностью, подражать поведению других людей. При этом учитывается тот факт, насколько такое подражание будет для нас благоприятно.

Поведением человека, с точки зрения бихевиоризма, можно управлять, используя при этом ряд психологических законов:

- Закон эффекта – положительное подкрепление правильных реакций;

- Закон субъективной ценности подкрепления, учет наиболее ценного и привлекательного подкрепления для данного человека;

- Закон оперантного обуславливания. Предполагая негативные последствия, человек может заранее отказаться от этих действий;

- Закон субъективной вероятности последствий – возможность пойти на риск;

- Закон подражания;

- Закон влияния типа личности.

Методы бихевиоризма

В бихевиористском учении о мышлении отчетливо просматривается тенденция перенять методы естественных наук. Психолог всегда должен ограничиваться данными естественных наук, считал Уотсон, поэтому в их лабораториях допускались строго объективные методы исследования.

Уотсон включал в свои методы следующие:

Разработан он был в 1915 г. после официального провозглашения бихевиоризма. Метод сначала применялся в ограниченных случаях. Но благодаря Уотсону он широко внедрился в психологические исследования американцев. Метод условных рефлексов давал возможность проведения исследований в лабораторных условиях сложного человеческого поведения. Изучать поведение человека он собирался так же, как физики изучают Вселенную – путем разбиения его на отдельные компоненты.

Но для всех методов, при этом, необходимой основой являлся метод наблюдения.

Популярность и привлекательность бихевиоризма

Смелые выступления Уотсона завоевали огромное число его приверженцев. Но, подавляющее большинство безразлично относилось к тому, что одни психологи выступали за существование сознания, а другие считали, что психология утратила здравый смысл.

Проводя эксперименты с условными рефлексами, Уотсон убедился в том, что эмоциональные расстройства взрослых невозможно сводить только к сексуальным факторам, как считал З. Фрейд. Если расстройства взрослых есть следствие неправильного воспитания в детстве, то правильная программа воспитания должна в старшем возрасте предотвратить их появление. Практический контроль над поведением людей не только возможен, но и необходим, в этом Уотсон был убежден. Им была разработана целая программа оздоровления общества. Это была программа экспериментальной этики на принципах бихевиоризма. Планы ученого так и остались планами и никогда не были реализованы, а сама программа осталась как костяк для будущих исследователей.

Изучение развития поведения, которое отождествлялось с развитием психики как таковой. Механизм психического развития заключается в оформлении стимулов и возникающих на их основе реакций. Детское развитие в концепции бихевиоризма обусловлено в основном социальным окружением. В зависимости от стимулов, поставляемых средой, у детей возникают реакции, что способствует формированию определённых навыков. Это положение отвергает возможность построения возрастной периодизации, так как не существует единых закономерностей развития детей определённого возраста.

Синтез бихевиоризма и психоанализа способствовал разработкам теорий социального научения. Концепции социального научения исследуют процессы приспособления ребёнка в окружающем мире, механизмы усвоения им социальных норм и предписаний.

Ведущий теоретик социального научения А.Бандура полагал, что новые модели поведения приобретаются детьми не только посредством реакции на наказание и поощрение, но и благодаря такой формам, как наблюдение, имитация, идентификация. Ключевой для теории социального научения явилась проблема социализации как процесса усвоения индивидом определённой системы норм и ценностей данной культуры.

Бандура считает, что подкрепление необходимо для того, чтобы усилить и сохранить поведение, сформированное благодаря подражанию.

С помощью научения посредством наблюдения можно регулировать и направлять поведение ребенка, предоставляя ему возможность подражать авторитетным образцам

А.Бандура включает в схему "стимул – реакция" четыре промежуточных процесса:

1) Внимание ребенка к действию модели

2) Память, сохраняющая информацию о воздействиях модели.

3) Двигательные навыки, позволяющие воспроизвести то, что наблюдатель воспринимает.

4) Мотивация, определяющая желание ребенка выполнить то, что он видит.

Бандура подчеркивает роль когнитивной регуляции поведения. У ребенка в результате наблюдения поведения модели строятся "внутренние модели внешнего мира".

Б. Скиннер. Главное понятие концепции Скиннера – подкрепление, то есть увеличение или уменьшение вероятности того, что соответствующий акт поведения повторится снова. Подкрепление бывает положительным и отрицательным. Скиннер различает первичное и условное подкрепление. Первичные формы подкрепления – это пища, вода, сильный холод или жара и т.п. Условное подкрепление – это первоначально нейтральный стимул, который приобрел подкрепляющую функцию, благодаря сочетанию с первичными формами подкрепления. Скиннер различает отрицательное подкрепление и наказание. Отрицательное подкрепление усиливает поведение, наказание обычно подавляет его. Положительное подкрепление, в отличие от наказания, не имеет мгновенного эффекта, но оно оказывает более длительное влияние и практически не вызывает отрицательных эмоциональных состояний. По его мнению, все социальные институты должны быть организованы таким образом, чтобы человек систематически получал положительное подкрепление за желаемое поведение. Это исключит необходимость широкого использования наказания, так как обстоятельства будут побуждать людей вести себя достойным образом с пользой для себя и для общества.

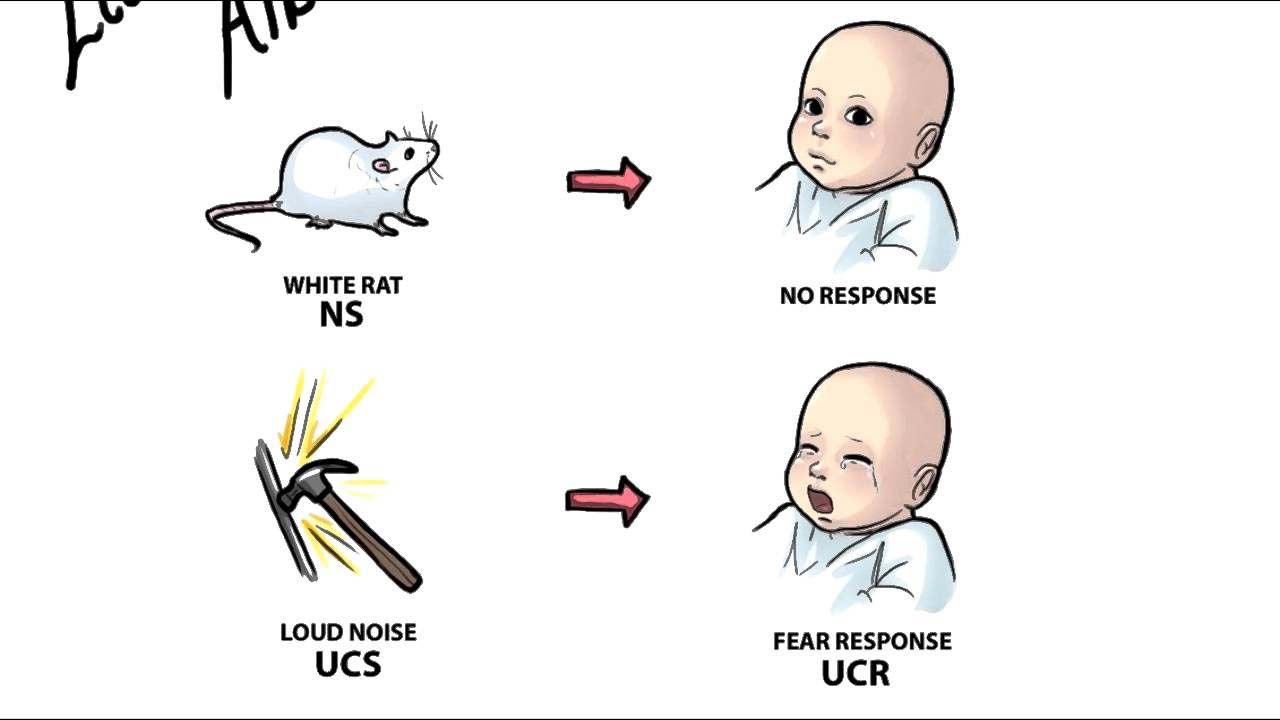

Уотсон экспериментально показал, как на основе безусловного реагирования у ребенка может возникать реакция страха на новый стимул. Исходя из результатов экспериментов с младенцами, бихевиористы подчеркивали важность особой организации среды чтобы контролировать поведение ребенка, предсказывать возможные реакции, вызывать желательные формы поведения и избегать появления и закрепления неподходящих

Уотсон наметил некоторые условия, которые помогут воспитать физически и психологически здоровых детей. Прежде всего речь идет о жестком режиме дня, о наличии специальной комнаты для ребенка, в которой его можно было бы оградить от воздействия неподходящих стимулов, а также о дозированности в проявлениях нежности и любви по отношению к ребенку

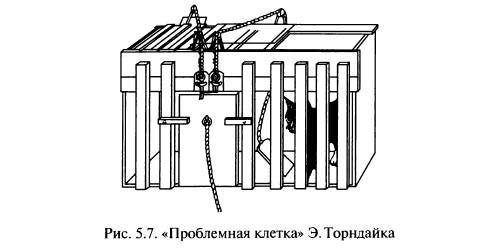

Э. Торндайк. Экспериментальное исследование условий приобретения действительно нового поведения, а также динамики научения находилось в центре внимания американского психолога Э. Торндайка. В работах Торндайка изучались преимущественно закономерности решения проблемных ситуаций.

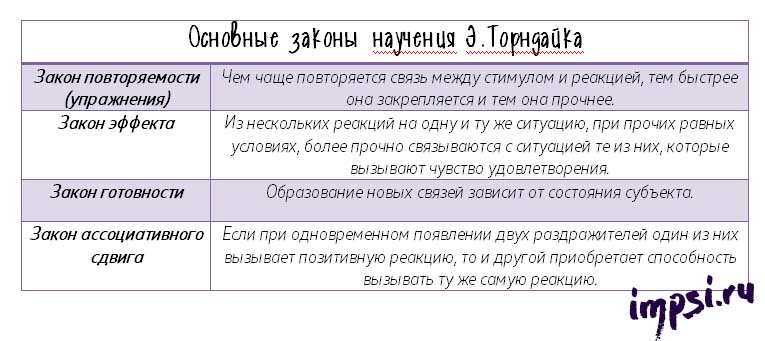

Торндайк вывел четыре основных закона научения.

1. Закон повторяемости (упражнения). Чем чаще повторяется связь между стимулом и реакцией, тем быстрее она закрепляется и тем она прочнее.

2. Закон эффекта. Из нескольких реакций на одну и туже ситуацию, при прочих равных условиях более прочно связываются с ситуацией те из них, которые вызывают чувство удовлетворения.

3. Закон готовности. Образование новых связей зависит от состояния субъект.

4. Закон ассоциативного сдвига – если при одновременном появлении двух раздражителей один из них вызывает позитивную реакцию, то и другой приобретает способность вызывать ту же самую реакцию. То есть, нейтральный стимул, связанный по ассоциации со значимым, тоже начинает вызывать нужное поведение.

Торндайком были выделены также дополнительные условия успешности научения ребенка — легкость различения стимула и реакции и осознание связи между ними. Оперантное научение происходит при большей активности организма, оно контролируется (определяется) его результатами, последствиями. Общая тенденция такова, что если действия привели к позитивному результату, к успеху, то они будут закреплены и повторены.

Школа бихевиоризма оказала значительное влияние на развитие психологической теории и педагогической практики. Открытые в русле этого направления законы и механизмы обучения способствовали оптимизации процесса обучения и воспитания детей, выявленные феномены конформизма и негативизма позволили осуществить научный анализ условий, способствующих возникновению просоциального поведения.

Изучение развития поведения, которое отождествлялось с развитием психики как таковой. Механизм психического развития заключается в оформлении стимулов и возникающих на их основе реакций. Детское развитие в концепции бихевиоризма обусловлено в основном социальным окружением. В зависимости от стимулов, поставляемых средой, у детей возникают реакции, что способствует формированию определённых навыков. Это положение отвергает возможность построения возрастной периодизации, так как не существует единых закономерностей развития детей определённого возраста.

Синтез бихевиоризма и психоанализа способствовал разработкам теорий социального научения. Концепции социального научения исследуют процессы приспособления ребёнка в окружающем мире, механизмы усвоения им социальных норм и предписаний.

Ведущий теоретик социального научения А.Бандура полагал, что новые модели поведения приобретаются детьми не только посредством реакции на наказание и поощрение, но и благодаря такой формам, как наблюдение, имитация, идентификация. Ключевой для теории социального научения явилась проблема социализации как процесса усвоения индивидом определённой системы норм и ценностей данной культуры.

Бандура считает, что подкрепление необходимо для того, чтобы усилить и сохранить поведение, сформированное благодаря подражанию.

С помощью научения посредством наблюдения можно регулировать и направлять поведение ребенка, предоставляя ему возможность подражать авторитетным образцам

А.Бандура включает в схему "стимул – реакция" четыре промежуточных процесса:

1) Внимание ребенка к действию модели

2) Память, сохраняющая информацию о воздействиях модели.

3) Двигательные навыки, позволяющие воспроизвести то, что наблюдатель воспринимает.

4) Мотивация, определяющая желание ребенка выполнить то, что он видит.

Бандура подчеркивает роль когнитивной регуляции поведения. У ребенка в результате наблюдения поведения модели строятся "внутренние модели внешнего мира".

Б. Скиннер. Главное понятие концепции Скиннера – подкрепление, то есть увеличение или уменьшение вероятности того, что соответствующий акт поведения повторится снова. Подкрепление бывает положительным и отрицательным. Скиннер различает первичное и условное подкрепление. Первичные формы подкрепления – это пища, вода, сильный холод или жара и т.п. Условное подкрепление – это первоначально нейтральный стимул, который приобрел подкрепляющую функцию, благодаря сочетанию с первичными формами подкрепления. Скиннер различает отрицательное подкрепление и наказание. Отрицательное подкрепление усиливает поведение, наказание обычно подавляет его. Положительное подкрепление, в отличие от наказания, не имеет мгновенного эффекта, но оно оказывает более длительное влияние и практически не вызывает отрицательных эмоциональных состояний. По его мнению, все социальные институты должны быть организованы таким образом, чтобы человек систематически получал положительное подкрепление за желаемое поведение. Это исключит необходимость широкого использования наказания, так как обстоятельства будут побуждать людей вести себя достойным образом с пользой для себя и для общества.

Уотсон экспериментально показал, как на основе безусловного реагирования у ребенка может возникать реакция страха на новый стимул. Исходя из результатов экспериментов с младенцами, бихевиористы подчеркивали важность особой организации среды чтобы контролировать поведение ребенка, предсказывать возможные реакции, вызывать желательные формы поведения и избегать появления и закрепления неподходящих

Уотсон наметил некоторые условия, которые помогут воспитать физически и психологически здоровых детей. Прежде всего речь идет о жестком режиме дня, о наличии специальной комнаты для ребенка, в которой его можно было бы оградить от воздействия неподходящих стимулов, а также о дозированности в проявлениях нежности и любви по отношению к ребенку

Э. Торндайк. Экспериментальное исследование условий приобретения действительно нового поведения, а также динамики научения находилось в центре внимания американского психолога Э. Торндайка. В работах Торндайка изучались преимущественно закономерности решения проблемных ситуаций.

Торндайк вывел четыре основных закона научения.

1. Закон повторяемости (упражнения). Чем чаще повторяется связь между стимулом и реакцией, тем быстрее она закрепляется и тем она прочнее.

2. Закон эффекта. Из нескольких реакций на одну и туже ситуацию, при прочих равных условиях более прочно связываются с ситуацией те из них, которые вызывают чувство удовлетворения.

3. Закон готовности. Образование новых связей зависит от состояния субъект.

4. Закон ассоциативного сдвига – если при одновременном появлении двух раздражителей один из них вызывает позитивную реакцию, то и другой приобретает способность вызывать ту же самую реакцию. То есть, нейтральный стимул, связанный по ассоциации со значимым, тоже начинает вызывать нужное поведение.

Торндайком были выделены также дополнительные условия успешности научения ребенка — легкость различения стимула и реакции и осознание связи между ними. Оперантное научение происходит при большей активности организма, оно контролируется (определяется) его результатами, последствиями. Общая тенденция такова, что если действия привели к позитивному результату, к успеху, то они будут закреплены и повторены.

Школа бихевиоризма оказала значительное влияние на развитие психологической теории и педагогической практики. Открытые в русле этого направления законы и механизмы обучения способствовали оптимизации процесса обучения и воспитания детей, выявленные феномены конформизма и негативизма позволили осуществить научный анализ условий, способствующих возникновению просоциального поведения.

Бихевиоризм — это направление в психологии ХХ века, основателем которого является Дж. Уотсон, рассматривающее поведение человека как реакцию на воздействие различных факторов внешней среды.

Основные представители бихевиоризма: Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер, Э. Толмен.

Методами исследования в бихевиоризме считаются наблюдение и поведенческий эксперимент.

Содержание

Бихевиоризм в психологии

Под реакциями (R) бихевиористы понимают движения человека (мышечная, сосудистая, железистая реакция и др.), совершаемые при выполнении того или иного действия. Под стимулами (S) — доступные внешнему наблюдению раздражения внешнего мира, вызывающие у человека те или иные реакции.

Рассмотрим данный принцип на примере.

Допустим, гуляю по городу, мы находим бродячую собаку. Чтобы скрасить ее участь, мы отдаем ей лежащий у нас кусочек печенья. Собака сразу же завиляла хвостом, почувствовав запах пищи. И у нее началось слюноотделение.

В данном случае, печенье, которое мы дали собаке, является стимулом (S), а слюноотделение является реакцией на стимул (R). Получается, что поведение собаки (слюноотделение) было вызвано воздействием внешней среды (печеньем), а не внутренними процессами. Значит, реакция собаки является следствием воздействия из внешней среды (S →R).

Изучая данное явление, бихевиористы пришли и к другому выводу. Если между стимулом и реакцией есть взаимосвязь, значит, зная причины этой связи и изучив, какие стимулы вызывают те или иные реакции, можно добиваться определенного поведения от человека или животного, воздействуя на них определенным образом (т.е. должен быть определенный стимул, который даст соответствующую реакцию). В таком случае, нет необходимости обращать внимание на внутреннее психическое состояние людей.

Предмет психологии, с точки зрения бихевиоризма, — поведение, понимаемое как совокупность наблюдаемых мышечных, сосудистых, железистых реакций (R) на внешние стимулы (S).

Задача психологии состоит в том, чтобы выявить закономерности связей между стимулами и реакциями (S →R), а цель — предсказание поведения субъекта и управление им.

Данное направление исследует только внешне наблюдаемое поведение, а все психические явления сводит к реакциям организма. Бихевиористы рассматривают поведение человека и животного как сходного, считая, что в них нет различий.

Несмотря на все достижения психологов-бихевиористов, данное направление подвергалось критике. Под сомнения ставились моменты, касательно отказа от внутреннего мира человека, т.е. сознания, чувственных и душевных переживаний; трактовки поведения как совокупности ответных реакций на раздражители, которые опускали человека до уровня робота; неспособности объяснить яркие творческие достижения в науке и искусстве и др.

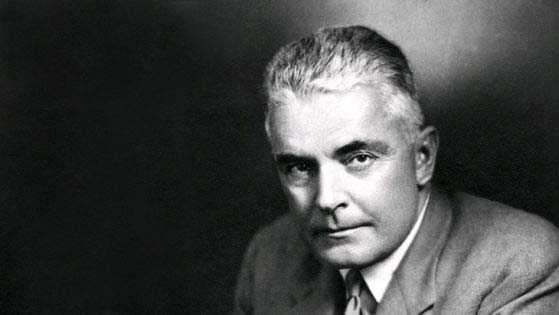

Классический бихевиоризм Дж. Уотсона

Джон Уотсон — американский психолог, основатель бихевиоризма. Он пытался сделать психологию естественной наукой, которая пользовалась бы объективными методами.

Уотсон уделял огромное внимание классическому научению, при котором организм ассоциирует разные стимулы (звук колокольчика — условный раздражитель, а слюноотделение у собаки в ответ на звук этого колокольчика — условный рефлекс). Такой вид научения ориентирован на непроизвольные, автоматические действия.

На работы Уотсона и основные идеи бихевиоризма сильно повлияло открытие русским физиологом И.П. Павловым классических условных рефлексов. Во многом под влиянием работ Павлова, хотя сам Павлов полагал, что они поняли его неверно, Уотсон заявил, что наблюдение над поведением может быть описано в форме стимулов (S) и реакций (R).

Затем они приступили к формированию реакции страха. Одновременно с тем, как Альберту давали поиграть с белой крысой, экспериментатор бил молотком по стальной полосе так, чтобы малыш не видел молотка и полосы. Громкий звук пугал Альберта. Таким образом, ребенок стал пугаться и самой крысы (без удара). На данном этапе условный рефлекс страха на крысу закрепился у маленького Альберта.

Через пять дней Альберт снова оказался у экспериментаторов. Они проверили его реакцию: обычные игрушки не вызывали негативной реакции. Крыса же всё еще пугала малыша. Экспериментаторы проверили, не случился ли перенос реакции страха на других животных и похожие предметы. Выяснилось, что ребенок действительно боится некоторых животных и предметов, не связанных с крысой (например, кролика (сильно), собаки (слабо), мехового пальто и др.).

Исследования Э. Торндайка в рамках бихевиоризма

Еще в Гарвардском университете, под присмотром своего наставника У. Джеймса, Э. Торндайк занялся опытами над животными. Он стал обучать цыплят навыкам прохождения лабиринта, причем это происходило в подвале дома Джеймса, т.к. в университете не было место для лаборатории. Фактически это была первая в мире экспериментальная лаборатория по зоопсихологии.

Далее Торндайк сосредоточился на изучении зависимости связей, которые лежат в основе научения, от таких факторов, как поощрение и наказание. На основе полученных материалов он вывел основные законы научения.

1. Закон повторяемости (упражнения) — чем чаще повторяется связь между стимулом и реакцией, тем быстрее она закрепляется и тем она прочнее.

2. Закон эффекта — из нескольких реакций на одну и ту же ситуацию, при прочих равных условиях, более прочно связываются с ситуацией те из них, которые вызывают чувство удовлетворения. (Связи в сознании устанавливаются более успешно, если реакция на стимул сопровождается поощрением).

3. Закон готовности — образование новых связей зависит от состояния субъекта.

4. Закон ассоциативного сдвига — если при одновременном появлении двух раздражителей один из них вызывает позитивную реакцию, то и другой приобретает способность вызывать ту же самую реакцию. То есть нейтральный стимул, связанный по ассоциации со значимым, тоже начинает вызывать нужное поведение.

Эти два вида торможения связаны с феноменом памяти. Забывание какого-то материала связано не только с течением времени, но и с влиянием иных видов деятельности.

Исследования Б. Скиннера в рамках бихевиоризма

Беррес Скиннер — американский психолог, писатель, продолжатель идей Дж. Уотсона, который разработал теорию оперантного научения.

Он не принял идею о личности, которая направляет или стимулирует поведение. Скиннер считал, что поведение порождается не силами, которые находятся внутри человека (например, чертами, потребностями, мыслями, чувствами), а силами, которые лежат вне человека. Это значит, что поведение человека регулируется не изнутри, а снаружи (окружающей средой). Изучение личности по Скиннеру — это нахождение своеобразного характера взаимоотношений между поведением организма и результатами этого поведения, которые и подкрепляют его в последствии. Этот подход фокусируется на прогнозировании и контроле наблюдаемого поведения.

Б. Скиннер, также как и Дж. Уотсон, интересовался таким явлением как научение. Он даже разработал концепцию оперантного научения, которая базировалась на законе эффекта, который был открыт Э. Торндайком.

Оперантное научение — это метод обучения, который включает в себя систему поощрений и наказаний с целью усилить или прекратить определенный тип поведения. При этом организм ассоциирует свое поведение с последующим результатом. Такое научение направлено на подкрепление контролируемого индивидом поведения.

Таким образом, Скиннер заметил, что оперантно обусловленная реакция при неподкреплении угасает точно так же, как и классически обусловленная реакция. Исследователь может установить критерий дифференцировки, подавая пищу только тогда, когда крыса нажимает на рычаг при горящей лампочке, и тем самым вырабатывая условную реакцию у крысы путем избирательного подкрепления. Свет тут служит стимулом, который контролирует реакцию.

Скиннер также добавляет положения о двух видах поведения: респондентное и оперантное поведение.

Респондентное поведение — это характерная реакция, вызываемая известным стимулом; стимул, при этом, всегда предшествует реакции. В качестве примера можно привести сужение или расширение зрачка в ответ на световую стимуляцию, подергивание колена при ударе молоточком по коленному сухожилию и дрожь при холоде.

Оперантное поведение — это произвольные приобретенные реакции, для которых не существует стимула, поддающегося распознаванию. Вызванное оперантным научением такое поведение определяется событиями, которые следуют за реакцией. Т.е. за поведением идет следствие, и природа этого следствия изменяет тенденцию организма повторять данное поведение в будущем.

Например, катание на роликах, игра на гитаре, написание собственного имени – это образцы оперантной реакции (или операнты), контролируемые результатами, следующими за соответствующим поведением.

Когнитивный бихевиоризм Э. Толмена

Он отвергал закон эффекта Э. Торндайка, считая, что вознаграждение (поощрение) оказывает слабое воздействие на научение. Вместо этого Э. Толмен предложил когнитивную теорию научения, предполагая, что повторяющееся выполнение одного и того же задания усиливает создаваемые связи между факторами окружающей среды и ожиданиями организма.

Толмен предположил, что поведение является функцией пяти основных независимых переменных: стимулы окружающей среды, психологические побуждения, наследственность, предшествующее обучение и возраст.

Онсчитал, что бихевиористская модель S-R должна быть дополнена. По его мнению, формула поведения должна состоять не из двух, а из трех членов, и поэтому выглядеть следующим образом: стимул (независимая переменная) — промежуточные переменные (организм) — зависимая переменная (реакция), т.е. S-O-R.

Промежуточными переменными является все, что связано с организмом (О), и формирует данную поведенческую реакцию на данное раздражение. Таким образом, средним звеном являются недоступные прямому наблюдению психические моменты (например, ожидания, установки, знания и др.). Примером промежуточной переменной может являться голод, который невозможно увидеть у подопытного (животного или человека). И тем не менее голод можно объективно и точно связать с экспериментальными переменными, например с длительностью того отрезка времени, на протяжении которого организм не получал пищу.

Толмен ставил опыты над крысами, ищущими выход из лабиринта. Главный вывод из этих опытов свелся к тому, что, опираясь на строго контролируемое экспериментатором и объективно им наблюдаемое поведение животных, можно достоверно установить, что этим поведением управляют не те стимулы, которые действуют на них в данный момент, а особые внутренние регуляторы.

Положение о том, что психические образы служат регулятором действия, было обосновано гештальттеорией. Учтя ее, Толмен разработал собственную теорию, названную когнитивным бихевиоризмом.

Как вы считаете, в чем выражается сущность человека? Думаем, вы согласитесь, что наиболее ярко личность проявляется именно в поступках и действиях. Все люди по-разному начинают свой день и проводят его, по-разному общаются с окружающими, по-разному выполняют работу и проводят досуг, по-разному реагируют на жизненные обстоятельства и действия других людей. Так вот, все, что относится к области человеческого поведения, уже десятки лет является предметом изучения разных научных направлений, одним из самых популярных среди которых еще не так давно был бихевиоризм.

Бихевиоризм: кратко о самом главном

Таковыми последствиями являются подкрепление и наказание, и они действуют вместе с мотивационным состоянием человека в текущий момент времени и стимулами, контролирующими его поведение. Несмотря на то, что бихевиористы осознавали серьезную роль наследственности в поведении людей, основной интерес для них представляли факторы окружающей среды.

Сознание же как самостоятельное явление представители бихевиоризма полностью отрицали. Для них оно было не более чем поведенческими реакциями на внешние стимулы. Мысли и чувства они сводили к двигательным рефлексам, которые вырабатываются у человека по мере получения жизненного опыта.

Идеи бихевиоризма, возникшие не фоне критического отношения к главному методу изучения человеческой психики в конце 19 века – интроспекции, оказались революционными на момент их появления (первая половина 20 столетия) и на многие годы определили облик американской психологии. Все научные представления о психике в одночасье преобразовались, и ученые начали изучать не сознание, а именно поведение человека.

Недоверие к интроспекции было обусловлено недостатком объективных измерений и разноплановостью получаемых данных. Объективным же феноменом психики для психологического бихевиоризма стало поведение.

Однако основателем бихевиоризма считается американский психолог Джон Уотсон, предложивший схему для разъяснения поведения любого животного на нашей планете, включая человека. Схема эта выглядела достаточно просто: стимул вызывает реакцию. А учитывая то, что оба этих понятия можно измерить, воззрения Уотсона быстро нашли сторонников.

По мнению Уотсона, если применить к изучению поведения правильный подход, можно будет полностью это поведение предсказывать, формировать и даже управлять им посредством продуцирования изменений в окружающей действительности. А сам механизм такого воздействия основывался на обучении через классическое обуславливание, во всех подробностях изученное русским и советским ученым Иваном Петровичем Павловым.

О теории Павлова нам тоже следует сказать несколько слов, но прежде позвольте предложить вам к просмотру видеоролик о бихевиоризме и его основателе Джоне Уотсоне. Беря во внимание то, что в статье мы рассматриваем бихевиоризм кратко, это видео послужит для нашего материала прекрасным дополнением.

Вклад Павлова и Торндайка

Бихевиоризм в психологии зиждется на научных изысканиях известного большинству (как минимум со школы) академика Ивана Петровича Павлова. В процессе своих исследований он установил, что безусловные рефлексы определяют соответствующее им реактивное поведение у животных. Но посредством внешнего влияния вполне реально выработать у них условные – приобретенные рефлексы, а это значит, что будут сформированы и новые поведенческие модели.

Академик Павлов, как вы помните, проводил эксперименты над животными, а Джон Уотсон пошел дальше и начал экспериментировать над людьми. Работая с младенцами, он смог выявить у них три основополагающих реакции на основе инстинктов. Этими реакциями стали любовь, гнев и страх.

В итоге Уотсон пришел к выводу, что любые другие отклики в поведении наслаиваются на первые три. Но механизм формирования сложных форм поведения им, к сожалению, раскрыт не был. К тому же эксперименты, проводимые ученым, воспринимались обществом очень спорно с моральной точки зрения, и подвергались критике.

О том, что природу интеллекта составляют ассоциативные реакции, заявлял еще Томас Гоббс. На то, что приспосабливаться к условиям окружающей среды животному позволяет умственное развитие, указывал другой философ Герберт Спенсер. Но только Торндайк смог установить, что сущность интеллекта можно выявить, не обращаясь к сознанию.

В противовес Уотсону, Торндайк считал исходным моментом не внешний импульс, заставляющий индивида двигаться, а проблемную ситуацию, требующую приспособиться к условиям внешней среды и выстраивать поведение соответствующим образом.

Так или иначе, благодаря влиянию упомянутых ученых сформировались основные идеи бихевиоризма, а также разные его направления. О направлениях мы поговорим чуть позже, а пока давайте кратко обобщим сказанное.

Основные положения и особенности бихевиоризма

Рассматривая бихевиоризм в психологии в качестве фундаментального научного направления, мы можем выделить целый комплекс его основных положений. Представим их в тезисной форме (чтобы понять эту тему лучше, конечно, стоит почитать тематические книги – работы Торндайка, Уотсона и других авторов):

- предмет изучения бихевиоризма – поведение и поведенческие реакции человека и других животных;

- поведение и поведенческие реакции поддаются изучению посредством метода наблюдения;

- все психические и физиологические аспекты существования человека определяются поведением;

- поведение человека и животных – это совокупность двигательных реакций на стимулы (внешние раздражители);

- если знать характер стимула, можно спрогнозировать и ответную реакцию;

- предсказание действий индивида – главная задача бихевиоризма;

- поведение людей и животных поддается контролю и формированию;

- все реакции индивида либо передаются ему по наследству (безусловные рефлексы), либо приобретаются (условные рефлексы);

- поведение человека является результатом обучения (благодаря многократному повторению успешные реакции закрепляются в памяти и становятся автоматическими и воспроизводимыми);

- навыки формируются через выработку условных рефлексов;

- мышление и речь – это навыки;

- память – это механизм удержания приобретенных навыков;

- психические реакции развиваются всю жизнь;

- на развитие психических реакций влияют условия жизни, окружение и т.д.;

- эмоции – это реакции на положительные и отрицательные стимулы извне.

Не сложно понять, почему идеи бихевиоризма оказали на общественность и научное сообщество такое влияние. И поначалу вокруг этого направления царил неподдельный энтузиазм. Но у любого направления в науке есть и преимущества, и недостатки. И вот, что мы имеем в случае с бихевиоризмом:

- Для эпохи, в которую появился бихевиоризм, он был достаточно прогрессивным подходом к изучению поведения и поведенческих реакций. Беря во внимание то, что до этого ученые изучали лишь сознание человека, отделенное от объективной действительности, это вовсе не удивительно. Но представители бихевиоризма применили к расширению понимания предмета психологии однобокий подход, ведь сознание человека они не учитывали вовсе.

- Вопрос изучения поведения бихевиористы поставили очень остро, но поведение индивида (не только человека, но и других животных) они рассматривали лишь во внешних проявлениях. Точно так же, как и сознание, они полностью игнорировали психические и физиологические процессы, которые не поддавались наблюдениям.

- Теория бихевиоризма указывала на то, что исследователь может управлять поведением объекта, исходя из своих нужд и задач. Но подход к изучению предмета оказался механическим, а потому поведение индивида сводилось к комплексу самых простых реакций. Активная деятельная сущность человека не имела для ученых никакого значения.

- Базой психологических исследований для бихевиористов послужил метод лабораторного эксперимента. Также они начали практиковать опыты над живыми существами (в том числе и над людьми). Но в то же время исследователи не видели особых различий между поведением людей, зверей и птиц.

- Устанавливая механизм выработки навыков у человека, представители бихевиоризма отбросили серьезнейшие его компоненты: мотивацию и психический образ действия, служивший основой его осуществления. Кроме того, они абсолютно игнорировали еще и социальный фактор.

Наличие таких существенных с современной точки зрения недостатков привело к тому, что со временем некогда прогрессивнейшее научное направление перестало выдерживать какую бы то ни было критику. Однако итог мы пока не подводим, т.к. для полноты картины есть смысл кратко рассмотреть направления, появившиеся на основе классических бихевиористских воззрений, а также наиболее ярких их представителей.

Направления бихевиоризма и их представители

Лидером движения бихевиористов был Джон Уотсон, но идеи бихевиоризма активно поддерживались и другими учеными. Среди особо выдающихся можно выделить Уильяма Хантера, создавшего в 1914 году так называемую отсроченную схему изучения реакции в поведении.

Известность ему принесли эксперименты с обезьянами: ученый показывал животному два ящика, в одном из которых лежал банан. После этого он закрывал ящики ширмой, а спустя несколько секунд убирал ее. Обезьяна же сразу находила банан, и это стало доказательством того, что животные имеют как непосредственную (сиюминутную) реакцию, так и отсроченную.

Другой исследователь – Карл Лешли решил пойти дальше. Посредством экспериментов он помогал какому-нибудь животному выработать навык, после чего удалял ту или иную часть его мозга, стараясь понять, зависит ли от удаленной части выработанный рефлекс. И наблюдал, как определенные функции перебирает на себя другая часть.

Внимания достойны и идеи Берреса Фредерика Скиннера. Как и идеи предыдущих представителей, они были подтверждены экспериментально, а методом исследований послужил функциональный анализ. Именно Скиннер глубоко разделял идею об изучении, прогнозировании и контроле поведения через управление средой.

Однако этими тремя учеными список выдающихся бихевиористов далеко не исчерпывается. Вот лишь небольшой перечень известных представителей этого направления: Д. М. Байер, А. Бандура, С. Хайес, С. Бижу, В. Бехтерев, Р. Эпштейн, К. Халл, Д. Леви, Ф. Келлер, Н. Миллер, У. Баум, Ч. Осгуд, К. Спенс, Ж. Фреско, М. Вулф и другие.

Большинство исследователей пропагандировали идеи бихевиоризма Джона Уотсона, но все же их старания привести сознание к единому знаменателю – комплексу стандартных поведенческих реакций успехом не увенчались. Бихевиоризм нуждался в расширении понимания психологии, и требовал включения в него новых понятий, например, мотива.

Так появилась новая схема, объясняющая суть человеческого поведения: стимул – когнитивная деятельность – реакция. Средний элемент включает в себя знаки-гештальты, состоящие из когнитивных карт – образов изученной местности, хранящихся в уме, возможных ожиданий и некоторых других элементов.

Следующим направлением стал социальный бихевиоризм. Его сторонники полагали, что, определяя стимулы, воздействующие на поведение индивида, необходимо брать во внимание его индивидуальные особенности и социальный опыт. Пожалуй, более остальных тут выделился канадский психолог Альберт Бандура. Он проводил эксперименты с участием детей: их делили на три группы и показывали им фильм, где мальчик избивает тряпичную куклу.

Для каждой группы детей была своя концовка: положительное отношение к избиению куклы, наказание за избиение куклы и безразличие к этому процессу. После этого детей приводили в комнату с такой же куклой и смотрели, что они будут с ней делать.

Дети, увидевшие в фильме, что за избиение куклы наказывают, не трогали ее. А дети из оставшихся двух групп проявляли агрессию к кукле. Это и послужило доказательством того, что человек попадает под воздействия общества, которое его окружает, т.е. социальный фактор имеет значение.

И, наконец, третье направление бихевиоризма – это необихевиоризм, ставший альтернативой классическому бихевиоризму, не способному дать целостное объяснение поведению людей и животных. Ключевые представители необихевиоризма – Беррес Фредерик Скиннер и Кларк Леонард Халл.

Заключение

Человек – это очень сложное и многогранное существо, и для изучения его и его жизни требуется предпринять еще много усилий. Идеи бихевиоризма стали попыткой дать всему этому объяснение, но получилось это лишь отчасти.

Итогом бихевиористских исследований стала выработка частичного понимания человеком своего и чужого поведения, открытие возможности создания обстоятельств, побуждающих к совершению определенных действий. В то же время и поведение самого человека является стимулом, вызывающим у окружающих конкретные реакции.

Копая глубже, мы можем заключить, что если поступки другого человека нам не нравятся, в первую очередь мы должны пересмотреть собственное поведение. Следует отдать теории бихевиоризма должное, ведь она указала, что иногда нужно руководствоваться не понятием о правильности или не правильности наших поступков, а тем, как другие люди могут их расценить и интерпретировать.

И в завершение. Если вас заинтересовала тема, советуем обратиться к специализированной литературе. Кроме работ таких выдающихся ученых как Уотсон, Торндайк, Павлов, Скиннер и других представителей направления, обратите внимание на следующие книги:

В истории психологии существует множество школ, предметом изучения которых являлись те или иные факты действительности и психологические проявления у людей. С давних времен исследователей интересуют вопросы, связанные с межличностным взаимодействием людей, объяснением причин поведенческих реакций. Разные психологические школы по-своему трактовали поведенческие реакции, ставя во главу угла те или иные критерии и параметры. Так, например, бихевиористский подход предлагает все поступки человека трактовать с точки зрения его поведения, отрицая сознательный компонент личности. Основатели бихевиоризма полагали, что основой мыслей и чувств людей могут считаться двигательные акты и стереотипы реагирования, накопленные в процессе жизни.

Желание изучать действительность и поведение

Определение бихевиоризма в психологии

Бихевиоризм это направление в психологии, которое занимается изучением особенностей поведения животных и человека. Этот научный подход изменил господствующие взгляды ученых на психику.

Бихевиоризм это американское направление психологии. Основоположником бихевиоризма стал Дж. Уотсон. Исследователь критиковал положения структурной, функциональной и ассоциативной психологий.

Интересно. До появления бихевиоризма исследователи предпринимали попытки объяснения особенностей реагирования людей через сознание.

Суть подхода, плюсы и минусы

Теория бихевиоризма важным определяющим фактором поведенческих реакций человека и животных считает стимул, в качестве которого может выступать любое внешнее воздействие.

Со временем сторонники поведенческого подхода осознали ограниченность разработанной ими теории. Однако это направление психологии нельзя считать неактуальным. Сегодня бихевиоризм кратко применяется в психотерапии и ряде других прикладных наук, связанных с изучением социального взаимодействия людей.

Внимание! Противопоставление бихевиоризму в психологии – это концепция когнитивного подхода, где основным объектом изучения являются интеллектуальные способности и мыслительная деятельность.

Как самостоятельное течение, бихевиоризм в психологии имеет следующие плюсы:

- Предметом исследования данного направления являются поведенческие реакции. Для того чтобы их зафиксировать, в исследованиях применяются метод наблюдения и описательная статистика. На фоне альтернативных подходов к изучению человека бихевиоризм оперирует реальными фактами, которые исследователь видит.

- Открытие нового в поведении, определение причин поведенческих реакций осуществлялись в ходе специально организованного эксперимента, где четко продумывались условия. Это давало возможность сравнения результатов у разных групп испытуемых.

- Психологические особенности личности изучались в этой школе объективно. Наблюдение, в отличие от интроспекции, позволяло экспериментатору не вмешиваться в протекание исследования, а только констатировать и описывать увиденное.

Несмотря на ряд достоинств, данная научная концепция обладает некоторыми недостатками:

- Исследователи не выделяли различий в поведении животных и человека. Определенные сходства между организацией психической жизни животных и людей есть, но это не дает права их уравнивать. Так, например, животным, как и людям, доступны некоторые эмоциональные переживания, но при этом способность к эмпатии является исключительно человеческим проявлением.

- Авторы подхода полностью игнорировали сознание как рациональное звено социальной активности человека. Идея концепции состояла в изучении стимулов поведения. Однако без учета способности людей к рассуждению и анализу ситуации такая схема объяснения поведения выглядит однобокой.

- Мотивационный блок личности и ее ценностные ориентации игнорировались. Поведение сводилось к совокупности действий человека. Его потребности, желания и эмоции не рассматривались в качестве причин тех или иных действий.

- Социальные основания поведенческих реакций не принимались во внимание. При этом наблюдать своеобразие поведенческих проявлений можно только в условиях межличностного взаимодействия. Если человек находится в одиночестве, он не будет проявлять эмоциональность и свойственные ему типологические особенности деятельности.

- Ученые полагали, что на одинаковые внешние воздействия реакции людей будут схожими. Индивидуальность личности и ее способность сознательно выбрать вариант реагирования не принимались в учет.

Мотивы возникновения бихевиоризма

Бихевиоризм в психологии зародился в последние годы 19 века в результате обнаружения несовершенства интроспекции как научного метода. Известные ученые усомнились в достоверности результатов, получаемых с помощью самонаблюдения.

Можно выделить такие мотивы возникновения поведенческого подхода в психологии, как:

- Достижения зоопсихологии, развитие концепций детской психологии (в этих науках метод самонаблюдения не может применяться в качестве основного диагностического инструментария).

- Положения концепции Дж. Локка в философии о том, что человек от рождения не обладает понятиями. Мыслительный компонент структуры поведения отрицался. В философии Дж. Локка поведение и деятельность человека объяснялись средой его обитания.

- Положения биологического подхода о том, что воздействие любого стимула вызывает определенную реакцию.

- Реакции организма на воздействие стимула поддаются измерению, их можно зафиксировать. Это значит, что эти реакции могут считаться предметом изучения науки.

- К моменту появления бихевиоризма науке уже были известны эксперименты и выводы Павлова, который изучал рефлексы у животных.

Теория бихевиоризма

- Теоретическую базу: поведение человека обусловлено физиологическими рефлексами (одни формы поведения являются врожденными, другие – передаются по наследству);

- Предмет изучения: поведение и различные поведенческие реакции;

- Основной метод – наблюдение;

- Гипотезу: зарождение поведения происходит в результате действия стимулов (если известен стимул, можно предугадать реакцию) и систематического обучения (понятными примерами этого являются овладение речью и формирование мышления);

- Условие подтверждения гипотезы: развитие психических функций способствует закреплению приобретенных навыков;

- Задачу направления: формировать и контролировать поведение людей.

Важно! Бихевиоризм – это систематический подход, имеющий четкую структуру. Согласно положениям этой научной школы, поведение человека – это совокупность внешних реакций, которые возникли в результате воздействия на организм внешних раздражителей.

Представители и основные идеи

Основатель бихевиоризма – Дж. Уотсон

Основателем бихевиористического подхода является Дж. Уотсон. Кроме этого ученого, были и другие представители данной психологической школы. Например:

- У. Хантер, который в 1914 году разработал отсроченную схему для изучения поведения. Работы этого автора впоследствии были отнесены к необихевиоризму. Он занимался изучением поведения обезьян: животное видело, в какой ящик человек кладет банан, после чего между обезьяной и ящиком на 40 секунд устанавливали непрозрачную перегородку. Когда перегородку убирали, обезьяна безошибочно открывала тот ящик, куда экспериментатор положил банан. Его опыты с обезьянами доказали, что животное продолжает реагировать на стимул, даже если он уже прекратил действовать.

- К. Лешли формировал у животных простые навыки методом дрессуры, затем удалял тот или иной отдел мозга, чтобы определить, участвовал ли он в выработке тренируемого навыка. Как выяснилось в ходе экспериментальной деятельности, несмотря на удаление того или иного отдела мозга, навык, сформированный в результате дрессуры, сохранялся. В случае исключения из комплексной мозговой деятельности одного структурного звена его функции компенсируются работой других отделов мозга. Исследователь пришел к выводу, что сложный поведенческий акт – это результат совокупной работы отделов мозга. Он доказал, что при необходимости отделы мозга могут быть взаимозаменяемыми.

Исследования Торндайка

Э. Торндайк на основе бихевиористских идей разработал теорию оперантного научения, в основе которой лежит метод проб и ошибок. Положительные формы поведения он предлагал закреплять похвалой и выражением одобрения, а отрицательные – пресекать с помощью порицания, наказания, осуждения.

Кроме того, он доказал наличие связи между идеями в сознании человека и его движениями. Согласно его подходу, стимулом для реакции служит не просто раздражитель, а проблемная ситуация. Она вынуждает человека приспосабливаться к изменившимся условиям, вырабатывая новую форму реагирования.

Теория Павлова

Важно! Корни бихевиоризма находятся в биологии и зоологии. Разница между данными науками и психологическим течением, изучающим поведение, заключается в том, что специалисты в области фундаментальных наук проводили опыты только на животных, а бихевиористы стали привлекать к участию в экспериментах людей.

Биология и зоология

Идеи отечественного физиолога И.П. Павлова оказали существенное влияние на понимание того, что такое бихевиоризм. Исследователь доказал, что в основе поведенческих реакций лежит безусловная рефлекторная деятельность. Если изменять условия проявления поведенческих особенностей, то изменится реакция животного на стимул. Так, И.П. Павлов пришел к выводу о том, что у человека есть возможность формирования необходимой модели поведения животного.

Направления бихевиоризма

В результате бихевиоризм распался на несколько направлений:

Зарождение бихевиоризма произошло в 19 веке. Первоначальные методологические основы этого подхода нельзя брать для работы в неизменном виде. Однако сегодня достижения этой психологической школы находят применение в психоанализе, политологии и менеджменте.

Бихевиоризм в менеджменте

Видео

Читайте также: