Античная философская школа для которой характерны принципы согласия с природой

Обновлено: 28.06.2024

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Описание

- Алфавитный указатель

- Арабская философия

- Индийская философия

- Китайская философия

- Русская философия

- Этика

- Авторы

- Приложения

Для удобства первоначального обозрения историю античной философии можно разделить на следующие периоды: ранняя греческая философия; софисты и Сократ; Платон и Аристотель; эллинистическая философия; философские школы в эпоху Римской империи; неоплатонизм.

Для этого периода принят также термин Досократики (предложен Дильсом), хотя его условность очевидна: Демокрит, виднейший из досократиков, пережил Сократа на 40 лет. См. также Орфизм, Пифагореизм.

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (2-я пол. 4 в. – 30-е гг. 1 в. до н.э.). Название периода связано с социально-политическими обстоятельствами: формированием эллинистических монархий после распада империи Александра Македонского (323) и смертью последнего эллинистического монарха – царицы Египта Клеопатры (31 до н.э.). Главнейшие философские центры: Афины и Александрия (с Мусейоном и грандиозной Библиотекой). Важнейшие философские школы: Стоя (основана Зеноном из Кития; см. Стоицизм), Сад (основана Эпикуром; см. также Эпикуреизм), Академия (с 3 в. – скептическая, см. Скептицизм), Перипат, а также сократические школы: киническая, мегарская, киренская. Основные акценты в философских учениях: схематизация всего философского поля, четкое деление философии на три части: логику, физику и этику – с перенесением центра тяжести на этику, интересам которой были подчинены остальные дисциплины (ср. замечания эпикурейцев и скептиков о том, что они занимаются науками о природе для достижения невозмутимости духа – атараксии). Этику всех трех основных эллинистических школ традиционно характеризуют как эвдемонистическую и индивидуалистическую, главные понятия ее – арете-добродетель и эвдаймония-счастье, центральный вопрос и интерес – счастье отдельного человека, теоретически (или даже практически, как у киников) поставленного вне рамок государства. Все школы этого периода ищут индивидуальные рецепты счастья, представляя его как некоторое состояние спокойствия и крепости духа (ср. апатию стоиков и атараксию скептиков и эпикурейцев). Несмотря на некоторые общие схемы, эллинистический период античной философии отличается большим разнообразием школ и течений, которые культивировали не одни только моральные дисциплины, и в первую очередь это относится к стоицизму – самому заметному течению эллинизма, ставшему наряду с платонизмом и аристотелизмом одним из тех учений, которые определили облик философской античности для последующей традиции. В частности, учение стоиков о мировом уме-логосе и о промысле оказало влияние на становление христианской философии.

Стремление к систематизации и упорядочиванию наследия прошлого проявилось также и в огромном количестве доксографических компендиев и биографических историй, созданных как раз в этот период с 1 в. до н.э. (наиболее известный – компендий Ария Дидима) до нач. 3 в. (наиболее известные – Диогена Лаэртия и Секста Эмпирика), и в широком распространении школьных учебников, предназначенных корректно и доходчиво посвящать как учащихся, так и широкую публику в учение великих философов (ср. особенно платонические учебники Апулея и Алкиноя).

В 529 эдиктом императора Юстиниана Афинская Академия была закрыта, и философы вынуждены были прекратить преподавание. Эта дата принимается как символическое завершение истории античной философии, хотя изгнанные из Афин философы продолжали работать на окраинах империи (напр., комментарии Симпликия, ставшие для нас одним из главнейших источников по истории античной философии, были написаны им уже в изгнании).

Прекратив свое существование, античная философия стала значимым фактором развития европейской философской мысли (ближайшим образом повлияв на формирование христианского богословия и средневековой схоластики) и остается таковым вплоть до сегодняшних дней. Язык античной философии не утратил живости звучания. В то время как одни термины навсегда остались техническими терминами только философии греков (арете, атараксия, майевтика, демиург, диэреза, калокагатия, анамнесис, гомеомерия, нус), другие пополнили словарь философов позднейших эпох и приобрели дополнительно содержание (ср. автаркия, пневна, логос, энтелехия, эпохе, эйдос, эфир). В названиях ряда современных научных дисциплин слышны греческие корни – это не просто присутствие греческого языка в научном лексиконе, это также указание на истоки формирования этих наук, имевших свою особую историю в рамках античности (среди них – логика, физика, этика, психология).

Энциклопедии и словари:

1. Pauly Α., Wissowa G, Kroll W. (hrsg.). Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, 83 Bände. Stuttg., 1894–1980;

2. Der Neue Pauly. Enzyklopaedie der Antike. Das klassische Altertum und seine Rezeptionsgeschichte in 15 Bänden, hrsg. v. H.Cancik und H.Schneider. Stuttg., 1996–99;

3. Goulet R. (ed.). Dictionnaire des philosophes antiques, v. 1–2. P., 1989–94;

4. Zeyl D.J. (ed.). Encyclopedia of Classical Philosophy. Westport, 1997.

Подробные изложения истории античной философии:

1. Лосев А.Ф. История античной эстетики в 8 т. М., 1963–93;

2. Guthrie W.К.С. A History of Greek Philosophy in 6 vols. Camhr., 1962–81;

3. Algra K., Barnes J., Mansfeld J., Schofield M. (eds.), The Cambridge History of Hellenistic Philosophy. Cambr., 1999;

4. Armstrong A.H. (ed.). The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy. Cambr., 1967;

5. Grundriss der Geschichte der Philosophie, begr. v. Fr. Ueberweg: Die Philosophie des Altertums, hrsg. v. K.Prächter, völlig neubearbeitete Ausgabe: Die Philosophie der Antike, hrsg. v. H.Flaschar, Bd. 3–4. Basel–Stuttg., 1983–94 (тома 1–2 готовятся к печати);

6. Reale G. Storia della filosofia antica, v. 1–5. Mil., 1975–87 (англ. пер.: A History of Ancient Philosophy. Albany, 1985);

7. Zeller E. Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 3 Teile in 6 Bänden. Lpz., 1879–1922 (3–6 Aufl.; Neudruck Hildesheim, 1963).

Учебные пособия:

1. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. СПб., 1912 (переизд. 1996);

2. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981;

3. Он же. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991;

4. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985;

5. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. I. Античность (пер. с итал.). СПб., 1994;

6. Лосев А.Ф. Словарь античной философии. М., 1995;

7. История философии: Запад – Россия – Восток, кн. 1: Философия древности и средневековья, под ред. Н.В.Мотрошиловой. М., 1995;

8. Адо Пьер. Что такое античная философия? (пер. с франц.). М., 1999;

9. Canto-Sperber M., Barnes J., Brisson L., Brunschwig J., Vlastos G. (eds.). Philosophie grecque. P., 1997.

Хрестоматии:

1. Переверзенцев С.В. Практикум по истории западноевропейской философии (Античность, Средневековье, Эпоха Возрождения). М., 1997;

2. Vogel С. de (ed.). Greek Philosophy. A collection of texts selected and supplied with some notes and explanations, vol. 1–3. Leiden, 1963–67;

3. Long Α.Α., Sedley D.N. (eds. and trs.). The Hellenistic Philosophers, 2 v. Cambr., 1987.

Пособия по истории греческой культуры и образования:

1. ЗелинскийФ.Ф. Из жизни идей, 3-е изд. Пг., 1916;

2. Он же. Религия эллинизма. Пг., 1922;

3. Марру А.-И. История воспитания в античности (Греция), пер. с франц., М., 1998;

4. Йегер В. Пайдейа. Воспитание античного грека, пер. с нем. М., 1997.

1. Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927 (переизд. 1993);

2. Он же. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930 (переизд. 1993);

3. Он же. Эллинистически-римская эстетика I–II вв. н.э. М., 1979;

4. Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979;

5. Богомолов А.С. Диалектический логос. Становление античной диалектики. М., 1982;

6. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М., 1980;

7. Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–VI вв. до н.э., Л., 1985;

8. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986;

9. Anton J.P., Kustas G.L. (eds). Essays in Ancient Greek Philosophy. Albany, 1971;

10. Haase W., Temporini H. (eds.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, Teil II, Bd. 36, 1–7. В.–Ν. Υ., 1987–98;

11. Mansfeld J. Questions to be settled before the study of an author or a text. Leiden–N. Y.–Köln, 1994;

12. Irwin T. (ed.). Classical Philosophy: Collected Papers, vol. 1–8. N. Y, 1995;

13. The Cambridge Companoin to early Greek philosophy, ed. by A.A.Long. N. Y, 1999.

Продолжающиеся издания:

1. Entretiens sur l'Antiquité classique, t. 1–43. Vandoevres–Gen., 1952–97;

2. Oxford Studies in Ancient Philosophy, ed. J.Annas et al., v. 1–17. Oxf, 1983–99.

Библиографии:

1. Marouzeau J. (ed.), L'Année philologique. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine. P., 1924–99;

6 6 Б) Проблема отношения веры и разума; В) Проблема отношения времени и вечности; Г) Проблема отношения материального и духовного; Д) Проблема отношения возможного и действительного. 7. Знание, предшествующее опыту и независимое от него: А) Автономия; Б) Аналогия; В) Аномия; Г) Априори; Д) Архе. 8. Раздел философского знания, изучающий формы и правила мышления: А) Онтология; Б) Этика; В) Логика; Г) Аксиология; Д) Социология. 9. Направление в гносеологии, принимающее в качестве основы познания разум: А) Интуитивизм; Б) Рационализм; В) Сенсуализм; Г) Эмпиризм; Д) Мистицизм. 10. Философская позиция, признающая множественность первооснований мира: А) Монизм; Б) Дуализм; В) Плюрализм; Г) Онтологизм; Д) Субстанционализм. 11. Раздел философского знания, изучающий проблемы бытия: А) Онтология; Б) Аксиология; В) Гносеология; Г) Логика; Д) Этика. 12. Учение о том, что все существующее беспричинно, случайно: А) Индивидуализм; Б) Императив; В) Инверсия; Г) Индетерминизм; Д) Интенция. 13. Философская концепция, исходящая из утверждения невозможности познания объективной действительности: А) Агностицизм; Б) Эпистемологизм; В) Скептицизм; Г) Нигилизм; Д) Антропоморфизм. 14. Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о научном знании, как о наивысшей культурной ценности и достаточном условии ориентации человека в мире: А) Рационализм; Б) Объективизм; В) Феноменализм;

7 7 Г) Сциентизм; Д) Систематизм. 15. Методологический принцип, состоящий в абсолютизации свойства относительности: А) Объективизм; Б) Релятивизм; В) Имморализм; Г) Эгоизм; Д) Трансцендентализм. 16. Философская позиция, признающая единое и единственное первооснование мира: А) Онтологизм; Б) Субстанционализм; В) Монизм; Г) Дуализм; Д) Плюрализм. 17. Философская позиция, утверждающая существование всеобщей, объективной причинноследственной взаимосвязи и взаимообусловленности всех явлений материального и духовного мира: А) Волюнтаризм; Б) Фатализм; В) Провиденциализм; Г) Детерминизм; Д) Индетерминизм. 18. Философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления: А) Априоризм; Б) Догматизм; В) Скептицизм; Г) Рационализм; Д) Пассивизм. 19. Радикальная философская позиция, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственно-несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира: А) Солипсизм; Б) Антропоцентризм; В) Индивидуализм; Г) Персонализм; Д) Эгоизм. 20. Философская концепция, рассматривающая мир как неразумно устроенный и разумом непостижимый: А) Рационализм; Б) Иррационализм; В) Формализм; Г) Реализм; Д) Логицизм. 21. Философская позиция, признающая двойственность, бинарность первооснований мира: А) Онтологизм; Б) Монизм; В) Дуализм; Г) Плюрализм; Д) Трансцендентализм. 22. Общетеоретический метод познания перехода от общего к частному: А) Анализ; Б) Синтез; В) Индукция;

9 9 В) Плюрализация; Г) Релятивизация; Д) Гипостазирование. 1. Вера в души и духов: А) фетишизм; Б) анимизм; В) тотемизм; Г) магия. Тестовые задания к теме 1.2 Истоки философии. Исторические типы философских учений 2. Принцип оживотворения материи, учение, утверждающее, что вся материя одушевлена, способна ощущать, мыслить: А) фетишизм; Б) анимизм; В) гилозоизм; Г) тотемизм; Д) фатализм. 3. Автор концепции анимизма: А) Э. Тайлор; Б) Р. Маррет; В) Л. Леви-Брюль; Г) Дж. Фрейзер; Д) Л. Леви-Стросс. 4. Автор концепции аниматизма: А) Э. Тайлор; Б) Р. Маррет; В) Л. Леви-Брюль; Г) Дж. Фрейзер; Д) Л. Леви-Стросс. 5. Автор ритуально-магической концепции в исследовании мифа и религии: А) Э. Тайлор; Б) Р. Маррет; В) Л. Леви-Брюль; Г) Дж. Фрейзер; Д) Л. Леви-Стросс. 6. Автор концепции партиципации: А) Э. Тайлор; Б) Р. Маррет; В) Л. Леви-Брюль; Г) Дж. Фрейзер; Д) Л. Леви-Стросс. 7. Олицетворение явлений природы, религиозных и мифологических представлений и образов, перенесение на них присущих человеку свойств: А) антропогенез; Б) антропогония; В) антропоморфизм; Г) антропософия; Д) антропоцентризм.

16 Философская школа античности, к которой принадлежали мыслители Аристипп, Феодор, Гегесий: А) Милетская; Б) Элейская; В) Киренская; Г) Эпикурейская; Д) Неоплатоническая. 42. Философская традиция античности, представленная мыслителями: Сенека, Хрисипп, Эпиктет: А) Пифагореизм; Б) Кинизм; В) Софистика; Г) Стоицизм; Д) Эпикуреизм. 43. Философская традиция античности, представленная мыслителями: Протагор, Горгий, Гиппий: А) Неоплатонизм; Б) Скептицизм; В) Стоицизм; Г) Киренаики; Д) Софисты. 44. Философская традиция античности, представленная мыслителями: Пиррон, Энесидем, Секст- Эмпирик: А) Элеаты; Б) Пифагорейцы; В) Скептики; Г) Эпикурейцы; Д) Киники. 45. Философская школа античности, к которой принадлежали мыслители Парменид, Зенон, Мелисс: А) Киренская; Б) Милетская; В) Неоплатоническая; Г) Элейская; Д) Перипатетическая. 46. Философская школа античности, к которой принадлежали мыслители Плотин, Порфирий, Ямвлих: А) Неоплатонизм; Б) Кинизм; В) Стоицизм; Г) Скептицизм; Д) Эпикуреизм. 47. Философская школа античности, к которой принадлежали мыслители Антисфен, Диоген Синопский, Бион Борисфенит, Кратет Фиванский и др.: А) Элеаты; Б) Киники; В) Милетцы; Г) Эпикурейцы; Д) Софисты. 48. Политический деятель, воспитателем и учителем которого был Аристотель: А) Гай Юлий Цезарь; Б) Александр Македонский; В) Тит Флавий Веспасиан;

32 Общая черта учений Гегеля и Маркса: А) Материализм; Б) Идеализм; В) Субъективизм; Г) Объективизм; Д) Пантеизм. 28. Общая черта учений Гегеля и Маркса: А) Историзм; Б) Персонализм; В) Индетерминизм; Г) Анархизм; Д) Спиритуализм. 29. Общая черта социально-философских учений Гегеля и Маркса: А) Провиденциализм; Б) Социоцентризм; В) Гуманизм; Г) Утопизм; Д) Психологизм. 30. Общая черта учения Фейербаха и Маркса: А) Диалектика; Б) Мистицизм; В) Материализм; Г) Идеализм; Д) Априоризм. 31. Человек человеку, с точки зрения Фейербаха: А) Друг; Б) Брат; В) Волк; Г) Бог. 32. Что вызывает у Канта наибольшее удивление и восхищение: А) Божественная мудрость и природная гармония; Б) Человеческая способность к познанию и творчеству; В) Человеческая надежда и вера в бессмертие; Г) Человеческий моральный закон и звездное небо над головой. 33. Черты, характеризующие философию Гегеля: А) Объективный идеализм; рационализм; Б) Субъективный идеализм, индивидуализм; В) Диалектический материализм, эмпиризм. 34. Направление движения истории, согласно Гегелю: А) С Севера на Юг; Б) С Юга на Север; В) С Востока на Запад; Г) С Запада на Восток. 35. К чему призывает кантовский категорический императив: А) Поступай так, чтобы потом не было мучительно больно и стыдно за бесцельно прожитые годы; Б) Поступай так, чтобы всегда преследовать личную выгоду; В) Поступай всегда так, чтобы максима (принцип) твоего поведения могла стать всеобщим законом (поступай так, как ты бы мог пожелать, чтобы поступали все). 36. Пространство и время, согласно Канту, это: А) Объективные атрибуты субстанции; Б) Объективированные формы бытия Абсолютной Идеи;

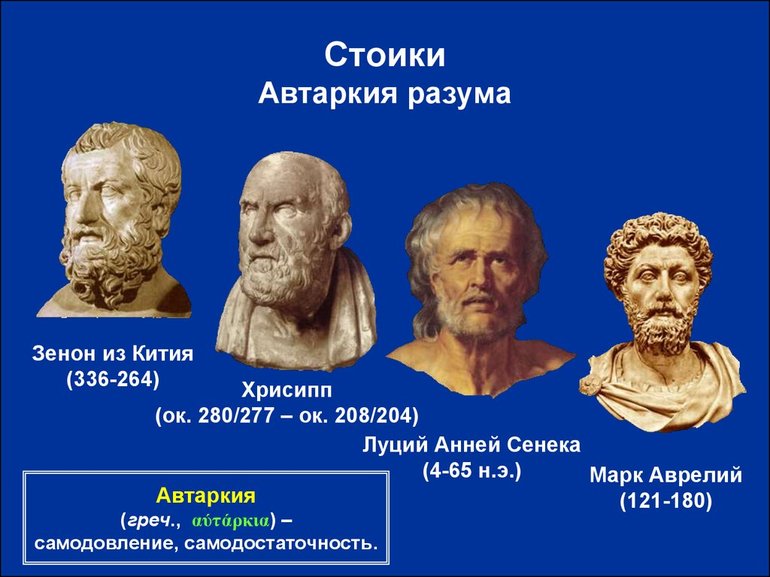

Философская школа стоиков во многом отвечала идеям киников. Стоя была распространена в Греции под видом наиболее крупного античного учения, которое было основано за 300 лет до нашей эры. Основателем школы стоиков был Зенон Китайский. Первоначально он собирал своих подданных в одном из портиков Афин, то есть изначально стоя — это наименование портика.

Философия Стоицизма

В расцвет эллинизма стоицизм стал одной из самых первых философских школ. Он распространился далеко за пределы Греции: его проповедовали в Древнем Риме, он оказал влияние на развитие христианства.

Основные идеи

Как и любое другое учение, стоицизм имеет специфические особенности, отвечающие, в том числе и на вопросы: каков должен быть истинный стоик, какие действия позволительны, а какие нет:

- Полная свобода от влияния внешнего мира, который не способен привнести гармонию.

- Путь усовершенствования, приобретения мудрости и приумножение культурных ценностей.

- Осуждение человеческих пороков вместе со стремлением к возвышенным идеалам.

- Принятие аскетизма и отказ от материальных благ.

- Непризнание законов государства, способных деградировать полноценную от природы личность.

- Применение логического подхода к жизни.

- Следование голосу совести и разума.

- Воспитание терпимости и любви к окружающим.

- Умение довольствоваться малым и ощущать внутреннюю свободу.

- Осознание и понимание каждого мгновения жизни.

Диалектика и риторика объединялись в логику, которая выступала за существенные доказательства, опиралась на теорию и идеи познания, различные постулаты. Материя была выделена, как часть стоической науки, могла быть представлена не только предметами окружающего мира, но и душой человека.

Этика для стоиков занимала одно из самых важных мест во всем учении, ведь они ратовали за процветание культуры во всех ее проявлениях. Абсолютно все нравственные деяния являли собой благо. Философия школы стоиков призвана формировать сильную личность, с достоинством переносящую все удары судьбы. При этом внешне последователь стоицизма не должен показывать свои внутренние переживания, оставаться гуманным и разумным существом. Этика философии менялась под воздействием периодов, которые проходило учение.

Тем не менее какой временной период не проходила бы стоя, она всегда требовала от своих последователей жестокой дисциплины, ощущение единения со всем миром, чувство долга не только перед собой, но и за слабых и обездоленных, любовь к природе и тактичность.

Периодизация учения

За столетия изучения дисциплины накопилось огромное количество информации, но среди них следует выделить как минимум 3 периода становления стоицизма:

- Самый древний: 4 — середина 2 в. до н. э. Представителем и основателем является Зенон Китайский, также принято принимать во внимание его следующих представителей: Диоген Вавилонский, Антипатр; В Древнем Риме: Марк Аврелий, Сенека.

- Средний период, иначе именуемый как стоический платонизм. Достиг своего расцвета во 2 — 1 вв. до н. э. Его представителями считаются: Дардан, Архедем из Тарса, Мнесарх, Диодот, Афинадор и многие другие.

- Новый период: Римский стоицизм. Был популярен в 1 — 3 вв. до н. э. Его последователи: Сенека, Марк Аврелий, Юний Рустик и другие.

Сенека Луций Анней

Ведя разговор о такой философии, как стоицизм, нельзя не затронуть жизнь и вклад в учение Сенеки — одного из главнейших основателей и просветителей учения. Помимо философской деятельности, этот человек был знаменитым драматургом, писателем и сенатором.

Его философские взгляды во многом не нравились правителям, а именно Калигуле, а затем и Клавдию. Сенека считал необходимым донести до народа сквозь свои произведения мысли по поводу устройства мира, в том числе и неразумности властей. По этой причине он дважды испытал предвкушение смертной казни, но в итоге оказался лишь сосланным на остров Корсика.

Сенека счел необходимым рассматривать вопросы о жизни с точки зрения естественно-научного подхода. Он считал, что если человек будет знаком с законами природы, общего устройства мира, он сможет выработать иммунитет против сил, с которыми он сам бы не выстоял. Это давало возможность побеждать болезни, предугадывать природные катаклизмы. Хотя Сенека и был в какой-то мере новатором, он все же придерживался традиционной линии вероучения и придавал большое значение этике.

Его высказывание, помогающее понять принцип стоицизма: Большинство людей сердятся из-за обид, которые они сами сочинили, придавая глубокий смысл пустякам.

Антонин Марк Аврелий

Был рожден и воспитан в богатой и именитой римской семье. Уже с детских лет находился при дворе императора, входил в состав жрецов. В подростковом возрасте устраивал праздники для увеселения людей всего Рима. Был духовным приемником самого императора. Принес много пользы государству: участвовал в войнах, помогал больным, занимался созданием кафедр для обучения философии молодых поколений. Был гуманным и образованным человеком, ни на шаг не отступающим от своих стоических взглядов.

Философ Эпиктет

Так как Эпиктет много времени провел в рабстве, он придавал огромное значение учению о свободе. Она для него — одна из высших ценностей человеческого общества. Своих учеников он учил при любых обстоятельствах сохранять свою внутреннюю свободу. То есть, если человек свободен внутренне, он не может быть порабощен внешне.

В качестве упражнения Эпиктет предлагал чаще отказываться от своих желаний, — это укрепляет дух и делает личность неуязвимой. Также он говорил, что счастье находится внутри человека, и если он задумает стать действительно счастливым, ему достаточно будет прислушаться к себе.

Цитаты:

Понятия, близкие стоическому вероучению

Атомизм — это физическая программа, большей частью основанная на натурфилософской теории, основой которой являются неделимые частицы — атомы. Ничто не возникает из ничего и ничто не пропадает в безвестность. Основоположником теории принято считать Демокрита.

Фатализм — вера в существование высшей силы, судьбы, способной оказывать влияние на жизнь человека. Понятно, что при этом человек не может противостоять воле рока, а должен принять его. Эта теория наиболее близка христианской вере, куда она пришла после распространения по всему миру.

Его основная периодизация связана в основном с общим культурным развитием античности. Исходя из содержательного анализа древней философии, можно выделить пять взаимопроникающих и иногда пересекающихся периодов:

1) Космологическая, с ее онтологией и вытекающими из нее эпистемологией и этикой, иногда называемая досократовской или натурфилософией (6-5 век до н.э.).

2) антропологическая, представленная софистами, Сократом и сократическими школами (2-я половина V-IV вв. до н.э.)

3) классическая, связанная с деятельностью Демокрита, Платона и Аристотеля (5-4 век до н.э.).

4) Эллинистический: связан с подъемом и распространением эпикурейства, стоицизма, скептицизма и неоплатонизма (конец IV — I век до н.э.).

5) римская, представленная философией Цицерона, Лукреция Кара, а также римским стоицизмом, эпикурейством, скептицизмом и философией позднеримского мыслителя Боэция (I в. до н. э. — VI в. н. э.).

Античная философия — это теоретический и методологический фундамент европейского мировоззрения, который лег в основу западного рационального и логического мышления. Основой философской рефлексии стало обобщение данных внешнего опыта. Основным средством или инструментом познания было наблюдение и философское осмысление результатов того, что наблюдалось во внешнем мире.

Главной особенностью античной философии является четкое разграничение двух основных философских школ — материализма и идеализма, теоретическая борьба которых проходит через всю историю западноевропейской мысли.

Античная натурфилософия

Период возникновения ионийской философии был временем семи мудрецов, людей практической житейской мудрости.

Первые живые существа, по словам Анаксимандра, родились во влаге и были покрыты шипастой чешуей. Человек произошел от животных. Он зародился и развился до взрослого состояния внутри гигантской рыбы, а затем вышел на берег.

Подход Анаксимена к объяснению природы был количественным. Он объяснил создание многих вещей и их возвращение к единому первоначалу процессом сжатия и разрежения воздуха. Для него характерно признание семи переходных состояний воздуха (первичных): огонь, чистый воздух, ветер, облака, вода, земля и камни.

Выдающиеся мыслители древности и особенности их учений

Таким образом, философия начала искать ответы на вопрос о происхождении мира, который уже был поставлен перед ней в мифологии. Философия сформулировала этот вопрос в более четкой, теоретической форме и сумела найти принципиально новое решение с помощью учения об изначальном.

Идею первоначала отстаивали первые греческие философы, представители милетской школы: Фалес (конец VII первая половина VI века до н.э.), Анаксимен (VI век до н.э.), Анаксимандр (VI век до н.э.) и Гераклит Эфесский (540-480 гг. до н.э.). Они считали первобытное единым с природой. Причиной всего сущего они считали саму природу, а не что-то сверхъестественное.

Фалес считал таким началом воду, Анаксимен — воздух, а Гераклит — огонь. Вода, воздух, огонь, а позднее элементы Эмпедокла (земля, вода, воздух и огонь) были символами всеобщего. Они были не только материальными, но и разумными, даже божественными. Вода Фалеса — это философское переосмысление мифологического океана, огонь Гераклита — это не просто огонь, а Огрологос — разумный, вечный и божественный космический огонь.

Все дальнейшее развитие античной философии было спором о первичном, последовательным разворачиванием мысли о всеобщем.

Более абстрактным было учение пифагорейцев — последователей великого древнегреческого математика и философа Пифагора, который организовал религиозно-философское объединение в Кротоне в 532 году до нашей эры. Пифагорейцы объясняли всю структуру Вселенной, используя число как первооснову.

Гераклит связал идею борьбы противоборствующих стихий с идеей вечности изменений в мире, символизируемой в образе потока, течения реки. Высказывания Гераклита о том, что все течет, все изменяется и что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, давно вошли в философскую культуру.

Парменид (р. ок. 540 г. до н.э.), представитель элейской школы, первым разработал философскую концепцию бытия. Он также поставил вопрос о том, как можно мыслить бытие, в то время как его предшественники размышляли о бытии, не мысля его.

Парменид сосредоточился на проблемах соотношения бытия и небытия, бытия и мышления. Когда Парменида спросили о соотношении бытия и небытия, он ответил, что бытие есть, а небытия нет. Он был первым, кто обосновал свой тезис доказательствами. То, что есть, может быть выражено в мысли, то, чего нет, не может быть выражено в мысли. Небытие невыразимо, непознаваемо, недоступно для мысли, поэтому оно и есть небытие.

Бытие — это то, что всегда есть; оно едино и вечно — вот его основные свойства.

Вечность бытия и его единство для Парменида неразделимы. Тот факт, что у бытия нет ни прошлого, ни будущего, означает, что оно едино, тождественно самому себе. Вечное, единое, неделимое бытие, по словам Парменида, неподвижно. Ибо откуда берется движение, которое не меняется?

Философия Платона и Аристотеля

Философия Платона представляла собой синтез всех предыдущих знаний, изложенных на понятном языке. Для него истинное существование принадлежит вечному миру духовных сущностей. Этот мир первичен, мир вещей — лишь слабое отражение, своего рода тень мира идей. Мир идей вечен и неизменен.

В философской системе Платона можно выделить четыре компонента философского знания времени: Онтология, космология, эпистемология и этика.

По Платону, бытие многообразно и состоит из идей. Условием существования бытия, то есть идеи, является единство, которое отождествляется с благом. С учением о бытии тесно связано учение о космосе, космология. Платон развивает учение о сотворении космоса Божеством из первозданного хаоса, причем Творцом является Демиург. Понимая, что неразумное творение не будет совершенным, он заложил разум в душу космоса, а душу — в тело. Он представлял себе космос как сферу, в центре которой находится наша планета, а вокруг нее вращаются другие планеты и звезды, питаемые их душами. Именно душа является основой человеческого разума, дает ему способность познавать окружающий мир.

Учение Платона о душе тесно связано с учением о средствах познания вечного мира идей. Душа состоит из трех частей: рациональной, волевой и чувственной. Теория познания состоит из трех частей. Первая — это учение об эросе, то есть о состоянии мистического энтузиазма, который сопровождает и обуславливает познание. Тогда это теория запоминания. Третья часть теории познания посвящена определению роли теоретического мышления. Эта часть называется диалектикой и представляет собой рациональное постижение истинно существующих родов бытия или идей.

Негативный тип состояния встречается в четырех формах: Тимократия (власть честолюбцев), олигархия (правление немногих), демократия (власть большинства), тирания (власть одного над всеми).

Платон основывает свою модель идеального государства на учении о строении души. Как душа состоит из трех частей (рациональной, волевой и чувственной), так и государство должно иметь три группы состояний. Рациональная часть души, добродетель которой заключается в мудрости, должна соответствовать сословию правителей — философов; волевая часть, добродетель которой заключается в мужестве — сословию воинов (стражников); волевая часть души — сословию крестьян, ремесленников и купцов. Именно такое состояние, по мнению Платона, является добродетельным. Однако Платон ничего не может сказать о способе создания идеального государства, и он надеется на случай, который может привести к его появлению в будущем.

Согласно Платону, формы идеального государства могут быть разными (монархия, аристократия и демократия), хотя он предпочитает монархию. Для того чтобы власть выражала не личные, а народные интересы, необходима хорошая организация образования граждан. И здесь важную роль играет отношение граждан к собственности. Именно частная собственность, по мнению Платона, разрушает целостность и единство государства и настраивает людей друг против друга. В связи с этим хранители и философы, которые выходят из их рядов, не имеют частной собственности. Ради целого, то есть государства, он ликвидирует и семью.

Эллинистическая философия: эпикурейство, скептицизм, стоицизм

Афины стали главным центром эллинистической философии, где несколько влиятельных школ соперничали друг с другом. Сначала были философские школы, возникшие в IV веке до нашей эры. …Платоном и Аристотелем. Но постепенно Академия Платона и перипатетическая школа утратили свое влияние на философскую мысль и превратились в закрытые элитарные учреждения. Новые философские системы (эпикурейцы, скептики, стоики, киники) все больше соответствовали общему уровню социальной и культурной атмосферы своей эпохи.

Эпикур (ок. 341-270 гг. до н.э.) был основателем эпикурейской школы. Философия для Эпикура была самым важным и главным средством достижения человеком счастливой жизни, свободной от страха перед будущим. Чтобы достичь невозмутимости самосознания, необходимо знание природы.

Теория природы Эпикура включает в себя общие, идеологические, а также частные вопросы. Он пишет не только о происхождении мира, но и о восходе и заходе небесных тел, их движении, фазах луны и т.д. Главное для него — доказать, что причины природных явлений естественны. Отстаивая материальное единство мира, Эпикур резко противопоставляет науку мифологии. Физика, по его мнению, должна не только описывать природу, но и находить естественные причины природных явлений. Именно такая физика может принести людям безмятежность, которую искали эпикурейцы, и освободить людей от широко распространенного страха перед небом.

В основе этического учения Эпикура лежит понятие удовольствия. Счастье человека заключается в достижении удовольствия, но при этом подчеркивается, что удовлетворение физических потребностей необходимо для духовного мира человека, для равновесия его душевного состояния. Считается, что благодаря этому удовлетворению душа человека становится спокойной и безмятежной. Смысл удовольствия — это удовольствие от ума (литература, искусство и т.д.), а не от физических благ.

Элементы скептицизма как сомнения в достоверности всех знаний присутствовали в учениях многих древнегреческих мыслителей. Однако крайний скептицизм как значительное течение в философии появился лишь в эллинистические времена. Пиррон считал, что человек должен всегда сохранять спокойствие и стремиться к счастью. Для этого необходимо было воздержаться от суждений, поскольку невозможно постичь истину. Отсюда безмятежность, спокойствие и невозмутимость ума, которые для него были высшим уровнем счастья (атараксия).

Работа Секста Эмпирика является кульминацией античного скептицизма. Главное для него — феномен вещи, а не то, чем является вещь и какова ее сущность. Он не знает их и не хочет знать. Секст пишет о нейтральном бытии, всегда помня об эквивалентности утверждения и отрицания, изостении. Структура философствования Секста обычно состоит из двух или трех элементов. Второй элемент является отрицанием первого, а третий задумывается либо как синтез первых двух, либо как нечто третье, уже независимое от первых двух. Выводы везде одинаковы: Никто и никогда не может знать ничего ни о чем, независимо от того, каким образом.

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Читайте также:

- Периодизация психического развития по блонскому кратко

- Характер и особенности организации власти в постфевральский период 1917 кратко

- Психолог 9 школа мегион

- Методика развития представлений о форме и геометрических фигурах в разновозрастных группах доу

- Телец знак зодиака мужчина характеристика кратко