Актуальность австрийской школы в современной потребительской экономике

Обновлено: 01.06.2024

Менгер считал, что экономическое поведение определяется существующими у человека потребностями (неудовлетворенными желаниями и стремлениями). Вещи или действия, которые насыщают (удовлетворяют) наши потребности, называются благами. Самые насущные блага – потребительские (блага первого порядка). Блага второго и более высокого порядка используются для производства потребительских благ. Это наделяет производственные ресурсы, идущие на изготовление потребительских благ, ценностью. Данные рассуждения составляют содержание теории вменения австрийской школы.

Полезность – это то, что люди приписывают благам в зависимости от соотношения между объемом предложения и степенью удовлетворения потребностей. Каждая дополнительная единица данного блага получает поэтому все меньшую ценность.

Стремление к обмену наступает тогда, когда блага, которыми располагает некий первый субъект, для него менее желательны, чем для некого второго субъекта. Одновременно второй субъект предпочитает блага первого своим. Т.о. обмен не эквивалентен, а взаимовыгоден. Пропорции взаимного обмена двух благ определяются соотношением их предельных полезностей.

Математическая формулировка положений теории Менгера свела всякую хозяйственную деятельность к задаче на условный экстремум. Всегда ищется максимум (дохода, выпуска) или минимум (издержек) при данном ограниченном объеме ресурсов.

С 1880 по 1889 гг. работал приват-доцентом политической экономии в Венском, а затем профессором в Инсбрукском университетах. С 1905 г. он – профессор Венского университета. Значительный период жизни О.Бем-Баверка был связан со службой в ряде высших государственных инстанций Австрии: он трижды удостаивается поста министра финансов; назначается председателем Верховного апелляционного суда и президентом Академии наук; получает статус пожизненного члена верхней палаты парламента.

Бем-Баверк как и Менгер, считает, что ценность – это субъективная полезность, величина которой зависит от субъекта и от обстоятельств, в каких он находится (стакан воды у фонтана и в пустыне имеет различную ценность). Абстрактную полезность имеют все блага, но квалифицированную полезность, или ценность (стоимость), имеют только ограниченные блага. Такие блага имеют меновую силу в соответствии с тем значением, какое придают благу лица, участвующие в обмене.

Для оценки субъективной полезности Бем-Баверк предлагает использовать шкалу потребностей, упорядоченных по степени их важности для индивида – это потребности, неудовлетворение которых ведет:

Ø к кратким страданиям;

Ø к малым неприятностям.

Чтобы определить, чему равна субъективная ценность одного мешка зерна, надо воспользоваться построенной шкалой и найти предельную полезность одного мешка. В данном случае это полезность последнего пятого мешка.

Итак, предельная полезность какого-либо блага совпадает с той пользой, какую приносит последняя единица этого блага, удовлетворяющая наименее важную нужду. Чем меньше мешков, тем ценнее последняя единица этого блага. Если отшельник имеет только один мешок, то его ценность равна для него бесконечности, так как от него зависит вся его жизнь.

В соответствии с взглядами австрийской школы, благодаря наличию ценности у потребительских благ и процессу вменения образуются оценки производственных ресурсов (факторов производства), формирующие издержки и тем самым ценности и цены. Рассмотрим с этой точки зрения понятие прибыли. Прибыль есть доход минус издержки. Но что именно входит в издержки?

Если предприниматель сам работает как управляющий, то он экономит на зарплате менеджера. Субъективно он готов включить соответствующую сумму в прибыль, но на самом деле это альтернативные издержки. Аналогично, поскольку он не платит за аренду собственного помещения, то субъективно величину платы он включает в прибыль, хотя это тоже альтернативные издержки. Если полностью учесть величину всех альтернативных издержек, то в остатке получим процент на капитал.

Из этого следует два вывода.

Ø Прибыль на капитал по своей природе является процентом.

Ø Прибыль на капитал в условиях равновесия равна нулю, так как процент на капитал также относится к альтернативным издержкам.

Фридрих фон Визер (1851–1926) – барон, один из ближайших сподвижников К. Менгера. Получив университетское образование, почти целиком посвятил себя научно-исследовательской и преподавательской деятельности. В 1917–1918 гг. был министром торговли (коммерции) Австро-Венгрии. Как и О. Бем-Баверк, он был удостоен чести пожизненного членства в верхней палате парламента.

(учения К. Менгера, Ф. Визера и О. Бем-Баверка).

Менгер считал, что экономическое поведение определяется существующими у человека потребностями (неудовлетворенными желаниями и стремлениями). Вещи или действия, которые насыщают (удовлетворяют) наши потребности, называются благами. Самые насущные блага – потребительские (блага первого порядка). Блага второго и более высокого порядка используются для производства потребительских благ. Это наделяет производственные ресурсы, идущие на изготовление потребительских благ, ценностью. Данные рассуждения составляют содержание теории вменения австрийской школы.

Полезность – это то, что люди приписывают благам в зависимости от соотношения между объемом предложения и степенью удовлетворения потребностей. Каждая дополнительная единица данного блага получает поэтому все меньшую ценность.

Стремление к обмену наступает тогда, когда блага, которыми располагает некий первый субъект, для него менее желательны, чем для некого второго субъекта. Одновременно второй субъект предпочитает блага первого своим. Т.о. обмен не эквивалентен, а взаимовыгоден. Пропорции взаимного обмена двух благ определяются соотношением их предельных полезностей.

Математическая формулировка положений теории Менгера свела всякую хозяйственную деятельность к задаче на условный экстремум. Всегда ищется максимум (дохода, выпуска) или минимум (издержек) при данном ограниченном объеме ресурсов.

С 1880 по 1889 гг. работал приват-доцентом политической экономии в Венском, а затем профессором в Инсбрукском университетах. С 1905 г. он – профессор Венского университета. Значительный период жизни О.Бем-Баверка был связан со службой в ряде высших государственных инстанций Австрии: он трижды удостаивается поста министра финансов; назначается председателем Верховного апелляционного суда и президентом Академии наук; получает статус пожизненного члена верхней палаты парламента.

Бем-Баверк как и Менгер, считает, что ценность – это субъективная полезность, величина которой зависит от субъекта и от обстоятельств, в каких он находится (стакан воды у фонтана и в пустыне имеет различную ценность). Абстрактную полезность имеют все блага, но квалифицированную полезность, или ценность (стоимость), имеют только ограниченные блага. Такие блага имеют меновую силу в соответствии с тем значением, какое придают благу лица, участвующие в обмене.

Для оценки субъективной полезности Бем-Баверк предлагает использовать шкалу потребностей, упорядоченных по степени их важности для индивида – это потребности, неудовлетворение которых ведет:

Ø к кратким страданиям;

Ø к малым неприятностям.

Чтобы определить, чему равна субъективная ценность одного мешка зерна, надо воспользоваться построенной шкалой и найти предельную полезность одного мешка. В данном случае это полезность последнего пятого мешка.

Итак, предельная полезность какого-либо блага совпадает с той пользой, какую приносит последняя единица этого блага, удовлетворяющая наименее важную нужду. Чем меньше мешков, тем ценнее последняя единица этого блага. Если отшельник имеет только один мешок, то его ценность равна для него бесконечности, так как от него зависит вся его жизнь.

В соответствии с взглядами австрийской школы, благодаря наличию ценности у потребительских благ и процессу вменения образуются оценки производственных ресурсов (факторов производства), формирующие издержки и тем самым ценности и цены. Рассмотрим с этой точки зрения понятие прибыли. Прибыль есть доход минус издержки. Но что именно входит в издержки?

Если предприниматель сам работает как управляющий, то он экономит на зарплате менеджера. Субъективно он готов включить соответствующую сумму в прибыль, но на самом деле это альтернативные издержки. Аналогично, поскольку он не платит за аренду собственного помещения, то субъективно величину платы он включает в прибыль, хотя это тоже альтернативные издержки. Если полностью учесть величину всех альтернативных издержек, то в остатке получим процент на капитал.

Из этого следует два вывода.

Ø Прибыль на капитал по своей природе является процентом.

Ø Прибыль на капитал в условиях равновесия равна нулю, так как процент на капитал также относится к альтернативным издержкам.

Фридрих фон Визер (1851–1926) – барон, один из ближайших сподвижников К. Менгера. Получив университетское образование, почти целиком посвятил себя научно-исследовательской и преподавательской деятельности. В 1917–1918 гг. был министром торговли (коммерции) Австро-Венгрии. Как и О. Бем-Баверк, он был удостоен чести пожизненного членства в верхней палате парламента.

Австрийская экономическая школа, рынок и предпринимательское творчество - все эти вещи невероятно дороги современным либертарианцам и некоторым неолибералам. Сама школа возникла в Вене в конце 19-го и начале 20-го века благодаря работам Карла Менгера, Евгения Бема фон Баверка, Фридриха фон Визера и других. Она была методологической противоположностью прусской исторической школы (в споре, известном как Методистстрит).

Современные экономисты, работающие в этой традиции, живут во многих разных странах, но их школа по-прежнему называется австрийской. Если говорить кратко, австрийской экономической школе мы обязаны такими теоретическими понятиями, как субъективная теория стоимости, маржинализм, теория ценообразования и постановка проблемы экономического расчета. Каждая из этих наработок была принята современной экономической наукой, в то время как все остальные тезисы АЭШ жестко оспариваются в академических кругах.

Критика австрийской экономической школы

С середины 20-го века серьезные экономисты критикуют австрийскую школу и считают, что ее отказ от математического моделирования, эконометрики и макроэкономического анализа выходит за рамки научных методов, принятых в этой дисциплине. Хотя Австрийская школа считается неортодоксальной с конца 1930-х годов, она вызвала новый приток интереса в 1970-х годах, после того как Фридрих Хайек получил Нобелевскую премию 1974 года в области экономических наук, а также после мирового финансового кризиса 2008 года.

Происхождение названия

Австрийская школа обязана своим именем немецким экономистам, которые выступали против австрийцев, критикуя их методологию (конец XIX века). В то время австрийцы отстаивали роль теории в экономике, в отличие от немцев, которые считали ключевым экономическим фактором различные исторические обстоятельства.

История

АЭШ была одним из трех основополагающих течений маржиналистской революции 1870-х годов, а ее основным вкладом было в введение субъективистского подхода в экономику. Хотя маржинализм в то время был влиятельным направлением, впервые в 19-м веке возникла конкретная экономическая школа, которая разделяла маржиналистские взгляды и объединилась вокруг идей Менгера. Со временем она стала известна как психологическая школа, венская школа, или австрийская школа.

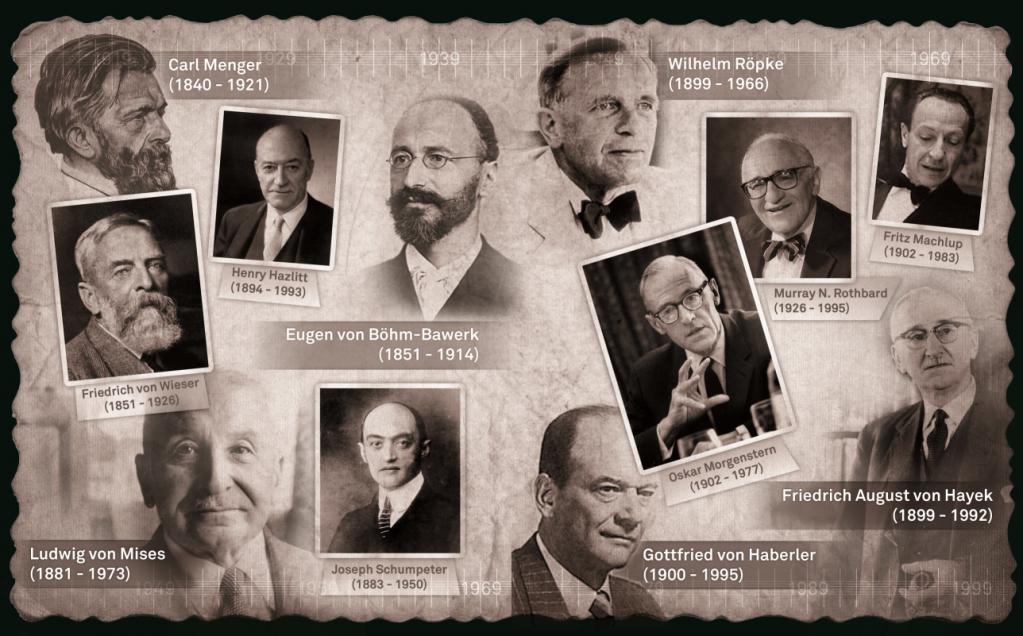

Основные представители

Вклад Менгера в экономическую теорию тесно связан с фигурами Евгения Бема фон Баверка и Фридриха фон Визера. Эти три экономиста стали так называемой первой волной австрийской экономической школы. Бем-Баверк написал обширные критические памфлеты на Карла Маркса в 1880-х и 1890-х годах, которые считаются характерным примером традиционных нападок "австрийцев" на гегельянские доктрины исторической школы.

Франк Альберт Феттер (1863-1949) был самым ярким представителем "австрийской мысли" в Соединенных Штатах. Он получил степень доктора философии в 1894 году в Университете Галле, а затем стал профессором политической экономии и финансов в Корнелле в 1901 году. Несколько важных австрийских экономистов прошли обучение в Венском университете в 1920-х годах, а затем участвовали в частных семинарах, проводимых Людвигом фон Мизесом. Среди них были Готфрид Хаберлер, Фридрих Хайек, Фриц Махлуп, Карл Менгер-младший (сын вышеупомянутого Карла Менгера), Оскар Моргенштерн, Пол Розенштейн-Родан и Абрахам Вальд.

Когда-то, в середине 20-го века, австрийская экономика игнорировалась или высмеивалась мейнстримными экономистами, поскольку она отвергала построение моделей, математические и статистические методы в изучении экономики. Ученик Мизеса Израиль Кирцнер напомнил, что в 1954 году, когда он писал кандидатскую диссертацию, отдельной австрийской школы не было. Когда Кирцнер решал, какую аспирантуру посещать, Мизес посоветовал ему принять предложение о приеме в Джонс Хопкинс, потому что это был престижный университет, в котором учился его единомышленник Фриц Махлуп.

Дальнейшее развитие

Репутация Австрийской школы выросла в конце 20-го века, отчасти благодаря работе Израиля Кирцнера и Людвига Лахмана в Нью-Йоркском университете и обновлению осведомленности общественности о работах Хайека после того, как он выиграл Нобелевскую премию в области экономических наук 1974 года. Работа Хайека была влиятельной в возрождении мысли laissez-faire в XX веке.

Критика раскола

Связь с либертарианством

Австрийский экономист Уолтер Блок говорит, что австрийскую школу можно отличить от других школ экономической мысли благодаря двум особенностям - экономической и политической теории. Согласно Блоку, если в целом Хайека и можно считать "австрийским" экономистом, то его взгляды на политическую теорию противоречат либертарианской политической мысли, которую Блок рассматривает как неотъемлемую часть АЭШ. Экономическая теория австрийской школы в некоторых исследованиях отходила на задний план, уступив место политической.

Говоря о том, что либертарианская политическая теория является неотъемлемой частью АЭШ, и полагая, что Хайек не является либертарианцем, Блок невольно исключает из австрийской школы и ее основателя, Карла Менгера, поскольку он, кажется, оправдывает более широкомасштабное государственное вмешательство, чем то, которое подразумевал Хайек. К примеру, Менгер одобрял прогрессивное налогообложение и обширное трудовое законодательство. Таким образом, австрийской экономической школе принадлежат следующие выводы:

- Экономическая свобода не может существовать в отрыве от политической.

- Государство не должно вмешиваться в экономические процессы.

- Правительство должно сокращаться, а налоги - уменьшаться.

- Свободные предприниматели являются главной движущей силой рыночных процессов.

- Экономика должна саморегулироваться без постороннего вмешательства.

Признание

Влияние на экономические факультеты и распространение в мире

В настоящее время университеты со значительным "австрийским" влиянием существуют по всему миру: Университет Джорджа Мейсона, Нью-Йоркский университет, Университет Лойолы в Новом Орлеане и Университет Оберн в Соединенных Штатах, Университет короля Хуана Карлоса в Испании и Университет Франциско Маррокина в Гватемале. Но помимо них распространению идей АЭШ также способствуют частные организации, такие как Институт Мизеса и Институт Катона.

Если говорить об опыте австрийской экономической школы для россиян, то можно вспомнить убежденного "австрийца" Павла Усанова, преподающего во ВШЭ, или бывшего российского премьер-министра и министра финансов Егора Гайдара, прослывшего большим поклонником идей Мизеса и Хайека.

Связь с монетаризмом

Характерные особенности австрийской школы экономики

Задача австрийской школы экономики заключалась в установлении единых видов явлений хозяйственной работы и изобретении конкретных законов экономики, которые безупречно определяют хозяйственные движения.

Сложно разобраться самому?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Длительный период австрийское направление финансовой концепции рассматривалось в западной литературе финансового нрава как движущая влияние маржиналистской революции, добившееся минимальных успехов по сравнению с другими, так как не имело математического аппарата. Подобное его представление сформировалось в середине 1930-х годов, в промежуток создания новейшей кейнсианской революции. Однако, при ослаблении кейнсианства в начале 1970-х годов и усилении заинтересованности к проблемам макроэкономического анализа оказалось, что австрийская школа обладает определенными значительными характерными чертами, отличающие ее от неоклассической парадигмы.

Подобным образом, лозаннская и кембриджская школы маржинализма стали менее надежны, нежели австрийская школа, обладающая более отчетливо обозначенным типом.

Способы и главные утверждения

Методологической базой австрийской школы считается теоретически-дедуктивные способы изучения в общественно-политической экономии, которые учитывают абстрагирование от факторов усложняющего характера.

Во работах Карла Менгера были сформулированы методологические основы австрийской тенденции финансовой концепции.

Не нашли что искали?

Просто напиши и мы поможем

В австрийской школе главным объектом общественно-политической экономии являлось исследование не финансовых взаимоотношений людей, а явлений финансовой работы с позиции сознаний хозяйствующих субъектов. Считалось, что весь без исключения социум капиталистического вида является механической совокупностью субъектов хозяйствования, которые объединены только лишь рыночными взаимоотношениями. Цель общественно-политической экономии заключалась, согласно суждению ученых австрийской тенденции, в исследовании взаимоотношений купли-реализации и изобретении на их базе постоянных, природных законов социального финансового формирования.

Главные утверждения австрийского направления:

- Отказ от использования точных способов в изучениях.

- Отличительной особенностью многих представителей школы был субъективизм.

- Акцентирование интереса на исследовании эмоциональных отличительных черт потребительского поведения.

- Упор на структуре денежных средств и изменчивости во времени при исследовании вопросов макроэкономического нрава.

Австрийской школой была изобретена концепция максимальной полезности. Максимальной пользой в этом случае считается значимость благ, зависящая от соответствия резервов данных благ и нужд в них.

Буржуазно-апологетическая концепция процента и дохода, выдвинутая австрийской школой, считалась противопоставлением марксистскому учению в сфере добавочной цены. В этой ситуации ресурс процента рассматривался в разнице, которая появляется среди более значительной индивидуальной оценкой блага как блага нынешнего и менее значительной оценкой производственных средств как предстоящих благ. Трудовая деятельность при этой концепции рассматривается как перспективная польза, а значит, в любой период она обязана оплачиваться ниже цены произведенного продукта. Кроме того, категорически отрицается капиталистическое использование.

Заключения и концепции австрийской школы стали основанием использования концепции максимальной полезности в формировании буржуазной концепции экономики социалистического вида.

Плюсы и минусы австрийской школы

Позитивные нюансы австрийской школы экономики:

К недостатку австрийской тенденции принадлежит представление о том, что система уравнивания максимальной полезности исполняется только лишь при ранее существующих стоимостях и доходах покупателей. Это свидетельствует о сомнительности тезиса о вычислении стоимости при поддержке максимальной полезности благ, базируясь на индивидуальных оценках, зависимых от стоимости.

Фредерик Бастиа · Дэвид Бергланд · Каха Бендукидзе · Уолтер Блок · Гарри Браун · Томас Вудс · Стефан Кинселла · Ричард Кобден · Сэмюэль Конкин · Бруно Леони · Роуз Уайлдер Лэйн · Родерик Лонг · Тибор Махан · Венди МакЭлрой · Карл Менгер · Людвиг фон Мизес · Густав де Молинари · Альберт Джей Нок · Дэвид Нолан · Роберт Нозик · Рон Пол · Айн Рэнд · Леонард Рид · Шелдон Ричман · Лью Роквелл · Мюррей Ротбард · Ханс Сеннхольц · Лисандр Спунер · Джон Стоссел · Линда и Моррис Тэннехилл · Генри Дэвид Торо · Дэвид Фридман · Милтон Фридман · Фридрих Август фон Хайек · Генри Хэзлитт · Ханс-Херманн Хоппе · Стивен Хорвиц · Йозеф Шумпетер ·

Анархо-капитализм и минархизм

Либертарианские перспективы в области интеллектуальной собственности

Либертарианство и Объективизм

Либертарианское движение

Либертарианские политические партии: США, РФ, Канада

Либертарианская теория права

Австрийская школа (также Венская школа, Психологическая школа) — теоретическое направление экономической науки в рамках маржинализма, подчеркивающее роль самоорганизующей силы рыночного ценового механизма. Основой данного подхода является утверждение, что сложность человеческого поведения и постоянное изменение характера рынков делает математическое моделирование в экономике исключительно сложным (если вообще возможным). В этой ситуации в сфере экономической политики главным становится принципы свободной экономики (Laissez-faire), экономический либерализм. Последователи австрийской школы выступают за защиту свободы договоров, заключаемых участниками рынка (экономическими агентами), и минимального стороннего вмешательства в сделки (в особенности со стороны государства).

Содержание

Основные теоретические положения австрийской школы

Особенности австрийской школы [1] :

- отказ от использования математических методов исследований;

- крайний субъективизм как характерная черта практически всех представителей школы;

- акцент на изучение психологических особенностей поведения потребителей;

- акцент на структуру капитала и временну́ю изменчивость последней при изучении макроэкономических проблем.

История развития австрийской школы

Австрийская школа получила свое название от происхождения ее основателей и ранних приверженцев, включая Карла Менгера (нем. Carl Menger ), Ойгена фон Бём-Баверка (нем. Eugen von Böhm-Bawerk ) и Людвига фон Мизеса (нем. Ludwig von Mises ). В число известных экономистов XX века, относимых к Австрийской школе, также входят Генри Хэзлитт (англ. Henry Stuart Hazlitt ), Мюррей Ротбард (англ. Murray Rothbard ), и нобелевский лауреат Фридрих фон Хайек (англ. Friedrich Hayek ).

Австрийская школа оставалась влиятельным направлением экономической мысли в первой половине XX века и какое-то время рассматривалась как неотъемлемая часть экономического мейнстрима. Ее вклад в развитие экономической мысли включает неоклассическую теорию стоимости (включая субъективную теорию стоимости (англ. subjective theory of value ), а также осмысление проблемы экономических вычислений (англ. Economic calculation problem ) и невозможности централизованного планирования в экономике. С середины XX века и до настоящего времени Австрийская школа стала рассматриваться как самостоятельное течение, обособленное от мейнстрима и вносящее незначительный вклад в последний.

Основные представители австрийской школы

Основные представители австрийской школы:

- первое поколение — Карл Менгер (1840−1921) (основатель)

- второе поколение — Ойген фон Бём-Баверк (1851−1914), Фридрих фон Визер (1851−1926), Ойген фон Филиппович фон Филиппсберг (1858−1917) [2] , Эмиль Закс (1845−1927);

- третье поколение — Людвиг фон Мизес (1881−1973), Карл Шлезингер (1889−1938), Х. Майер (1879−1955), Рихард фон Штригль (1891−1942), Лео Илли (урожд. Зенфельд) (1888−1952), Бенджамин Андерсон (1886−1949), Фрэнк Феттер (1863−1949);

- четвертое поколение — Фридрих фон Хайек (1899−1992), Оскар Моргенштерн (1902−1977), Фриц Махлуп (1902−1983), Пауль Розенштейн-Родан (1902−1985), Готфрид фон Хаберлер (1900−1995), Генри Хэзлитт (1894−1993), Фридрих Лутц (1901−1975), Феликс Кауфман (1895−1949), Альфред Шютц (1899−1959);

- пятое поколение — Мюррей Ротбард (1926−1995), Израэль Кирцнер (род. 1930), Людвиг Лахманн (1906−1990), Джордж Шекл (G.L.S.Shackle) (1903−1992);

- шестое поколение — Ганс-Герман Хоппе (род. 1949), Йорг Гвидо Хюльсман (род. 1966), Хесус Уэрта де Сото (род. 1956), Питер Бёттке (Peter Boettke, род. 1960), Крис Койне (Chris Coyne), Стивен Хорвиц (Steven Horwitz, род. 1964), Питер Лисон (Peter T. Leeson), Фредерик Сотэ́ (Frederic Sautet), Роджер Гаррисон (род. 1944) и др.

В какой-то степени связаны по своим взглядам, но не относятся полностью к учёным австрийской школы также известные экономисты Йозеф Шумпетер (1883−1950) [3] [4] [5] , Джон Бейтс Кларк (1847−1938) [6] и Макс Отте (1964- ).

Представители австрийской школы в России и странах СНГ

Современное развитие австрийской школы

В 1996 г. в США было организовано Общество по развитию Австрийской экономической школы (Society for the Development of Austrian Economics), насчитывающее ныне более 100 членов. Общество организует несколько секций на ежегодной конференции Южной экономической ассоциации (Southern Economic Association).

Материалы, посвященные современному развитию школы, публикуются в журналах The Review of Austrian Economics [24] (издательство Springer), Quarterly Journal of Austrian Economics [25] (институт Людвига фон Мизеса).

Интересные факты

Библиография

Основные труды экономистов австрийской школы

К.Менгер. Основания политической экономии. В кн.: Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Визер: Пер. с нем. / Предисл., коммент., сост. В. С. Автономова. − М.: Экономика, 1992. − (Экон. наследие.) − ISBN 5-282-01471-8.

Читайте также: