Агрессия японии в китае и политика умиротворения германии кратко и понятно

Обновлено: 28.06.2024

В ночь с 18 на 19 сентября 1931 г. японские войска вторглись в Маньчжурию недалеко от Мукдена и при поддержке морской авиации повели наступление на китайские гарнизоны и города северо-восточного Китая. Правитель Маньчжурии Чжан Сюэлян, располагавший 100-тысячной армией против 14-тысячной японской, не смог оказать сопротивление. Через несколько месяцев оккупация Северной Маньчжурии была завершена. На Дальнем Востоке в результате японской агрессии в Китае образовался опасный очаг войны.

Державы – участницы договора о Китае заняли осторожную позицию, долгое время рассматривая происходящее как локальный инцидент, не преследующий далеко идущих политических целей.

Китай сделал ставку исключительно на политико-дипломатические методы противодействия агрессии. Рассчитывая на поддержку западных государств, он обратился в Совет Лиги наций с жалобой на Японию, потребовал восстановить статус-кво и компенсации за причиненный ущерб.

Япония всячески стремилась избежать столкновения с СССР. Со своей стороны, Советский Союз официально заявил о своем нейтралитете и невмешательстве в конфликт. В самый разгар конфликта СССР поставил вопрос о заключении советско-японского пакта о ненападении. СССР соотносил этот конфликт с ходом гражданской войны в Китае и стремился использовать его против Гоминьдана. Дипломатические маневры СССР и Японии создали многозначную политическую ситуацию, в которой западные державы оказались разобщены. Тем временем в Японии определилось отношение к действиям Квантунской армии. Удивительная легкость военных успехов предопределила исход борьбы между умеренными и фашистскими элементами в японском руководстве. В декабре 1931 г. правительство Р. Вакацуки-К. Сидэхары ушло в отставку, к власти пришел новый промилитаристский кабинет К. Инукаи.

Комиссия Литтона и выход Японии из Лиги наций

В сентябре-декабре 1931 г. Совет Лиги наций, неоднократно обсуждая маньчжурский вопрос, осудил Японию и постановил создать комиссию для изучения обстановки на месте. Она состояла из авторитетных представителей США, Британии, Франции, Германии и Италии во главе с английским лордом Виктором Литтоном (Комиссия Литтона).

В условиях бездействия международного сообщества Япония в январе 1932 г. попыталась захватить Шанхай, но решительная демонстрация американского и английского флотов, вынудили ее отступить (Шанхайский инцидент). Чтобы закрепить аннексию Маньчжурии японцы 1 марта 1932 г. создали марионеточное государство — Манчжоу-го. Во главе был поставлен бывший император Китая Пу И, свергнутый Синхайской революцией 1911 г. Столицей стал город Чанчунь. Государство полностью контролировала Квантунская армия. Военный союз 1932 г. между Японией и Манчжоу-го предусматривал право Японии содержать на его территории свои войска.

Совет Лиги по предложению правительства США принял 11 марта 1932 г. резолюцию о непризнании японских захватов. Комиссия Литтона, посетившая США, Японию, Китай, Маньчжоу-го представила в октябре 1932 г. подробный доклад, содержавший факты об агрессии Японии, нарушении ею Устава Лиги, Договора девяти держав, Пакта Бриана-Келлога. Указав на то, что регион является неотъемлемой частью Китая, Литтон предложил определить новый статус Маньчжурии в качестве автономной единицы Китая. На чрезвычайной сессии Ассамблеи Лиги наций (декабрь 1932 г.) по докладу были вынесены половинчатые решения. Признав Японию агрессором, Лига наций уклонилась от введения экономических и военных санкций против Японии.

Япония решительно отвергла выводы комиссии Литтона и резолюцию Лиги наций. 27 марта 1933 г. Япония объявила о своем выходе из Лиги наций. Тем самым завершился кардинальный поворот в ее внешней политике к курсу на ревизию Версальско-Вашингтонской системы.

Политика держав на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском регионе

Особенность Маньчжурской политики Япониизаключалась в том, что вместо традиционного колониализма в форме вывоза минеральных и иных ресурсов приоритет был отдан развитию тяжелой промышленности и инфраструктуры региона за счет крупных инвестиций японского капитала. В результате в 30-е гг. Маньчжурия стала одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира. К 1937 г. дислоцированная в Маньчжурии Квантунская армия заметно превзошла по боевой мощи вооруженные силы, размещенные на Японских островах. Материковая военно-экономическая база экспансии была в основном создана. Таким образом, Япония сумела захватить политическую инициативу на Дальнем Востоке. На новом этапе в Токио считали необходимым закрепить достигнутый результат, направив усилия на освоение Маньчжурии и дальнейшее проникновение в Китай.

В бассейне Тихого океана Япония в результате активно проводимого внешнеполитического курса расширила свои территориальные владения и влияние и значительно приблизилась к Юго-Восточной Азии, Новой Зеландии и Австралии. Под угрозу были поставлены коммуникации США и Англии, особенно военно-морские базы США стратегического значения – Филиппины и Гавайи (Сандвичевы острова), расположенные неподалеку от Японии.

Японская политика в отношении СССР и Китая

В 1931-1937 годах японское руководство детально прорабатывало возможные сценарии боевых действий, как против Китая, так и против СССР. Стояла сложная проблема выбора между северным и южным направлением дальнейшего продвижения. В конце 1932 г. император Хирохито одобрил разработанный Генеральным штабом план войны против СССР на 1933 г., согласно которому оккупации подлежали обширные советские территории к востоку от озера Байкал.

В международном аспекте война против Советского Союза представлялась наиболее предпочтительной, поскольку в Токио могли рассчитывать на благожелательный нейтралитет всех великих держав (за исключением Франции, стремившейся к союзу с Москвой). Однако с военной точки зрения она выглядела сомнительной авантюрой. Оккупация намеченных территорий могла привести к затяжной изнурительной фазе с неопределенным исходом.

Агрессия Японии в Китае задевала интересы соседнего СССР. Японские власти в Маньчжоу-го арестовывали советских граждан — служащих КВЖД, мешали нормальному функционированию дороги. Японская сторона отказывалась подписать пакт о ненападении, предложенный СССР. Неожиданно Советский Союз, желая устранить поводы для нападения Японии на СССР, марте 1935 г. продал Японии КВЖД.

Китайская политика Японии в 1933-1936 гг. была осмотрительной: японцы избегали военных столкновений с гоминьдановскими войсками и вели активные консультации с Нанкином с целью создать видимость поиска модус вивенди в отношениях с режимом Чан Кайши. Японии требовалась пауза для политической подготовки дальнейшей агрессии, поэтому она отложила план массированного военного вторжения во внутренний Китай (в провинции, расположенные к югу от Великой Китайской стены).

Отношения западных стран с Японией после агрессии в Маньчжурии заметно охладились и существовал риск конфронтации со всеми державами по поводу Китая. Дипломатическая подготовка военной агрессии в Китай была связана со стремлением Японии обеспечить себе нейтралитет с их стороны, снять имевшиеся противоречия с Германией, США, Англией. Так, Германия, недовольная стремлением японцев к гегемонии в Китае, отказалась признать Маньчжоу-го, оставалась проблема бывших немецких колоний в Тихом океане.

Кризис Вашингтонской системы и переход Японии к прямой экспансии

В ноябре 1936 г.было подписано соглашение на государственном уровне – Антикоминтерновский пакт. Пакт подчеркивал идеологическую основу двустороннего сближения и стремление изолировать Советский Союз, фиксировался приоритет глобальной взаимной заинтересованности над разногласиями в АТР. Германо-японское сближение углубило противоречия между державами в регионе, и, прежде всего, англо-германские.

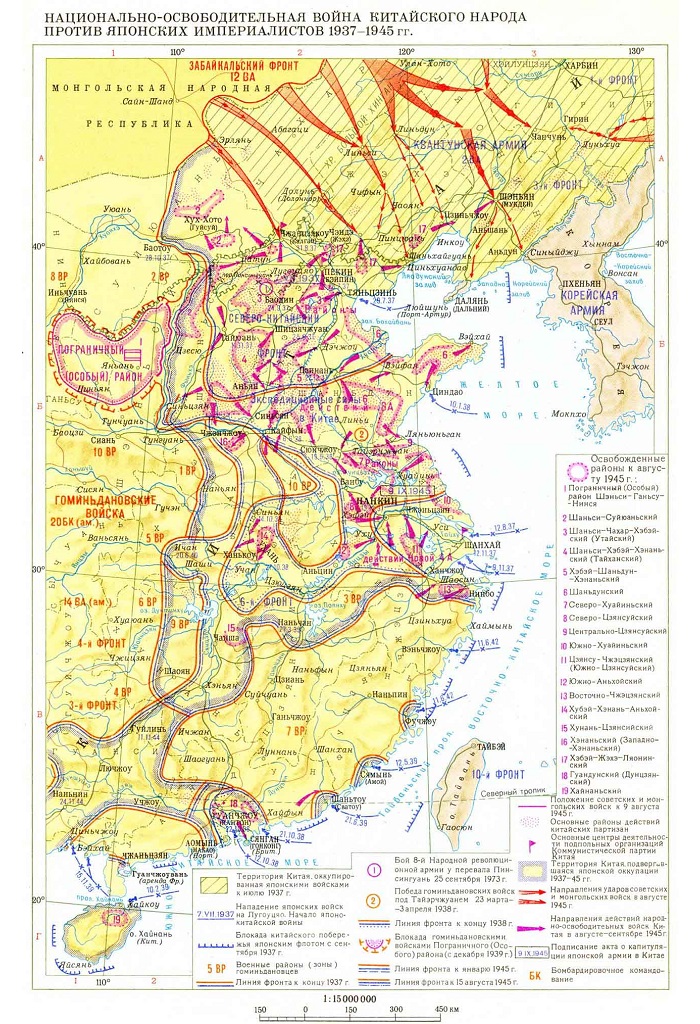

7 июля 1937 г. началась полномасштабная война между Японией и Китаем. Японская армия, быстро продвигаясь в центральный Китай, захватила Пекин, Тяньцзин и другие крупные центры севера страны. К концу 1937 г. пал Шанхай, был завоеван Нанкин, столица переехала в Ухань. В Нанкине в результате массовой резни гражданского населения погибло свыше 300 тыс. человек. Япония с помощью террора стремилась заставить Чан Кайши капитулировать.

Японская агрессия знаменовала собой окончательное разрушение важнейшего элемента Вашингтонской системы – договора о Китае. Брюссельская конференция (ноября 1937 г.) государств-участников договора, но без участия Японии и Германии свидетельствовала о неспособности великих держав эффективно противостоять утверждению гегемонии Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Советская политика в условиях японской экспансии

После оккупации Японией Северо-восточного Китая СССР предпринял шаги для нормализации отношений с правительством Китая. В декабре 1932 г. дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены. СССР стремился укрепить свои позиции по всей линии южной границы с тем, чтобы создать препятствия для расширения японской агрессии.

В стратегическом плане СССР рассматривал МНР в 30-е гг. как передовой рубеж обороны против Японии. В марте 1936 года в Улан-Баторе СССР и МНРподписали протокол о взаимопомощи. Он предусматривал предоставление друг другу военной помощи в случае внешней агрессии. На восточной границе Монголии, в районе р. Халхин-Гол, была развернута группировка советских войск.

Быстрое развитие японской агрессии в северной и центральной части страны побудило китайское правительство к улучшению отношений с СССР. 21 августа 1937 г. был подписан советско-китайский договор о ненападении. СССР и Китай обязывались не оказывать никакой поддержки державам, нападавшим на одну из договаривающихся сторон.

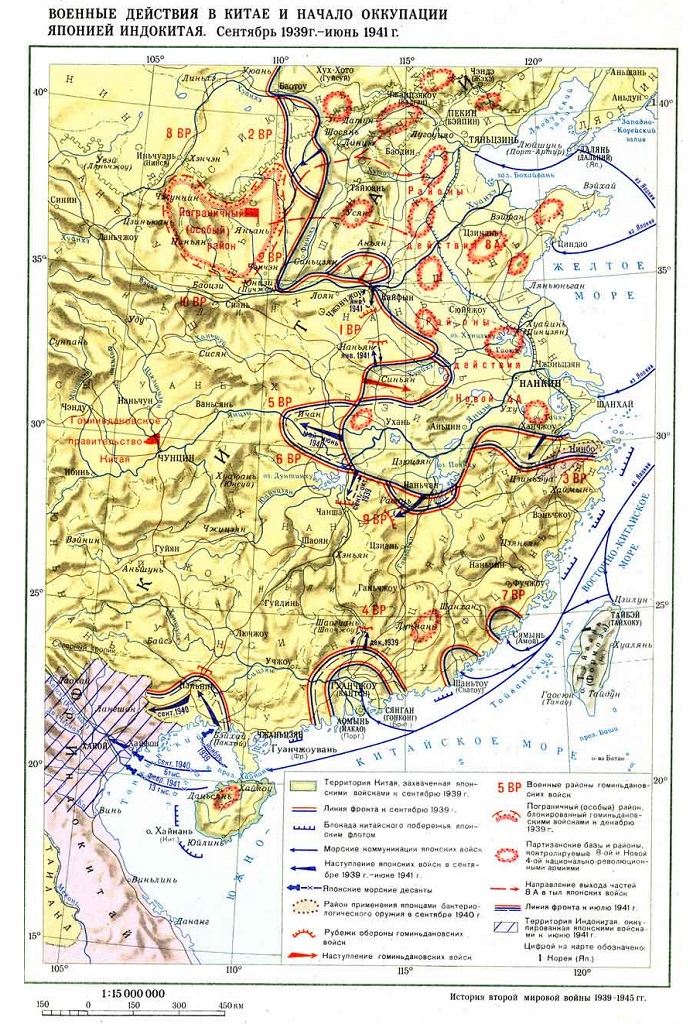

Летом 1938 г. части японской армии вторглись, а советскую территорию в районе озера Хасан, и в 1939 г. – на территорию Монголии в районе реки Халхин-Гол. Красная Армия отбросила японцев назад, что позволило подписать в Москве советско-японское соглашение о прекращении военных действий в районе р. Халхин-Гол и о восстановлении границы.

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1933-1939 ГОДАХ

Внешняя политика национал-социалистов.

Приход к власти в Германии национал-социалистской партии во главе с Гитлером серьезно осложнил всю международную обстановку. Меньше чем через полтора года после начала агрессии Японии на Дальнем Востоке в центре Европы возник новый очаг военной опасности. Своей ближайшей задачей после прихода к власти гитлеровцы считали ликвидацию военных ограничений, установленных Версальским договором, с тем, чтобы начать беспрепятственную подготовку к большой войне за господство в Европе и за мировое господство, за завоевание жизненного пространства.

Б. Муссолини боялся приближения Германии к итальянскому Тиролю, Адриатике, балканским странам. К тому же он вынашивал план создания Дунайской конфедерации во главе с Италией. После убийства нацистами Дольфуса Муссолини отправил четыре дивизии на перевал Бреннер и на границу Каринтии. Послы Англии и Франции одновременно выступили в Берлине с представлениями, напоминая А. Гитлеру о международных гарантиях независимости Австрии. После чего он на время оставил решение австрийского вопроса.

Главным препятствием на пути к установлению союзных отношений между Германией и Японией было столкновение их интересов в Азии и на Тихом океане. Япония, участвуя после Первой мировой войне в дележе заморских владений кайзеровской Германии, захватила сферу ее влияния в Китае и принадлежащие ей ранее Маршалловы, Марианские и Каролинские острова. Японские правящие круги и общественность Японии рассматривали Германию как страну, проигравшую войну, и даже не думали, чтобы вернуть ей то, что у нее было отнято. Естественно, такое положение не устраивало гитлеровское правительство. После Первой мировой войны германские концерны вновь включились в конкурентную борьбу за сферы влияния в Китае. В начале 1930-х гг., там уже действовали 350 немецких фирм. Одновременно началось военное сотрудничество Германии с режимом Чан Кайши. Германия вскоре превратилась в главного поставщика оружия и военных советников для гоминьдановской армии, совершавшей военные провокации на советско-китайской границе. После прихода Гитлера к власти экономическое и военное сотрудничество с чанкайшистским режимом пошло ускоренными темпами. К 1936 г. по объему экспорта в Китай Германия среди европейских стран перешла с седьмого на третье место[5]. Захват германскими монополиями прочных экономических позиций в Китае противоречил стремлению японских милитаристов к установлению там господствующего положения.

1500 японских судов. Японские ВМС захватывали советские торговые суда. При этом советские моряки подвергались допросам и пыткам. 19 июля 1938 г. японские фашисты совершили нападение на советское полпредство в Токио. 29 июля 1938 г. Япония развязала силами трех дивизий и поддерживавших их кавалерийских и механизированных частей вооруженный конфликт в районе озера Хасан. 11 августа советские войска нанесли им поражение и отбросили с советской территории. Но провокации не прекратились. В июле 1939 г. японские войска развернули агрессию в районе р. Халхин-Гол. И снова потерпели поражение, потеряв более 61-й тысячи чел. убитыми[14].

Обороной против коммунизма оправдывалась итало-германская интервенция в Испании во время развязанной там мятежниками во главе с генералом Ф. Франко гражданской войны 1936–1939 гг. В результате законное правительство Народного фронта, в котором наряду с либералами и анархистами были и испанские коммунисты, потерпело поражение. А Франкистская Испания пополнила ряды партнеров по Антикоминтерновскому пакту.

Под лозунгом борьбы против Коминтерна Япония в июле 1937 г. развязала широкомасштабную войну против Китая, цель которой заключалась в установлении там японского господства. Эта война побудила гоминьдановское правительство Китая, не проявлявшего ранее дружелюбия в отношении СССР, заключить с ним в августе 1937 г. пакт о ненападении, а через месяц принять предложение китайских коммунистов о сотрудничестве, что способствовало формированию единого национального фронта, опиравшегося на поддержку Советского Союза. Такое развитие событий внутри Китая вызвало недовольство западных демократий, которое вылилось в политику умиротворения японского агрессора. Они продолжали поставлять Японии стратегические материалы и оружие, что облегчало ей борьбу против народов Китая, вставших на защиту независимости своей страны.

Затем более серьезные, по существу неодолимые препятствия на пути к созданию союза трех агрессоров возникли из-за Японии.

В январе 1939 г., как стало известно наркому иностранных дел СССР М. М. Литвинову, в ходе секретных переговоров японское правительство стало настаивать на том, чтобы Тройственный пакт имел исключительно антисоветскую направленность[18]. Тем не менее, проект был направлен курьером в Токио для рассмотрения.

На первом плане у Японии накануне Второй мировой войны стояла задача исключить возможность оказания помощи Китаю со стороны СССР, а также расширить плацдарм для развязывания против него войны путем захвата Монгольской народной республики (МНР). Согласно планам, разработанным тогда в Токио, захват МНР должен был обеспечить более удобные позиции для развертывания наступления против СССР в направлении советского Приморья и Забайкалья[24]. Руководствуясь этим планом, Япония в июле 1939 г. совершила нападение на союзную Советскому Союзу МНР в районе р. Халхин–Гол. Разразился крупномасштабный затяжной конфликт. Это событие, наряду с постоянными попытками Японии склонить Германию и Италию к заключению военного союза против СССР, о чем было известно в Москве, в определенной степени повлияло на решение советского руководства пойти на заключение договора о ненападении с Германией 23 августа 1939 г. В противном случае СССР мог бы оказаться в войне на два фронта.

Автор: Е.Н. Кульков — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Миров. эк. кризис 1929-33 (см. тесные связи с амер. капиталом) – ос. тяжелый. С/х – раньше всего. Ос. – шелководство. Массовые уольнения, ¯ зарплаты, рационализации труда. Þ стачки, борьба арендаторов и мелких собст-в за свои права. КПЯ: антивоен. кампанияÞ репрессий.

1934 – премьер-мин-р Сайто (см. задача послекризисного восстановления): предложение по усиленю роли гражд. и воен. чин-в, увеличения бюджета, налогов (из с/х). Конкретная разраб-ка – губ-ры. Þ созд-е с/х корпораций, управляемых чин-ми Þ ф. новые органы власти на местахÞ подрыв силы партий.

1935 – Исследовательское бюро при каб. мин-ров (Найкаку тёса кёку): воен. и гражд. бюрократия, планиров-е гос. пол-ки.

Чин-ки, не связанные с партиями стали получать доп. платуÞ нет необх-ти перехода отставных бюрократов в парт. рук-воÞ ослабление партий.

2. Усил-е нац. обороны Яп. и Маньчжурии.

3. Коренные преобразования в пол., эк-ке, адм-ции с целью униф-ции общ. мнения, вооруж-й, самообеспечения ресурсами.

По вопросу о дальнейшей экспансии:

ü агрессивные – не снижать темпов.

Принц Каноэ Фудривара (?) пришел к властиÞ подготовка к войне.

1933 – выход из Лиги Наций

1937 – провокация в ПекинеÞ война с Кит.

лето 1938 – неуд. вторжение на сов. терр-ю в р-не о. Хасан

лето 1939 – неуд. вторж-е на терр-ю МНР (разгром на р. Халхин-Гол – 1-я битва танковых армий)

Þ перенос гл. напр-я агрессии в Ю-В. Аз. (Индонезия, Индокит.)

апр. 1941 – д-р с СССР о нейтр-те.

Эмбарго США на поставки нефти Яп.

Ноябрь 1941 – решение о нападении на на Перл-Харбор.® 7 дек.

Экономика.Мировой экономический кризис (МЭК) 1929-1933 => сильный удар по экономике, т.к. тесные связи с США. Особенно – по с/х, и особенно – по шёлкоткачеству => увольнения, налоги, жесткач в колониях => восстание 1930 на Тайване, стачки (2700 только в 1931). Мелкие предприниматели разоряются. Военные концерны воюют со старыми концернами (Мицуи, Мицубиси, Ясуда, Сумитомо).

Политика.

Внутренняя.

2.1.1. Антивоенное движение КПЯ.Разоблачают и осуждают. Власти – подавляют, т.к. как раз готовят агрессию против СВ Китая. 1929-1933 арестовано 50 000.

Внешняя.

2.2.2. Марионеточное правительство Маньчжоу-го во главе с последним китайским императором Пу И.Лига Наций осуждает => на хую они её вертели, вышли 1933. Что дальше? Одни – ёбнем по Тбилиси. Другие – надо сначала подготовиться. Остановились на вотором =>

2.2.3. Антикоминтерновский пакт Японии и Германии 1936.Против СССР, но в случае чего – и против США и Англии.

2.2.4. Новый наезд на Китай 1937.Июль 1937 – провокация в Пекине, война, но – блицкрига нет: партизаны, Гоминьдан и коммунисты. Евродержавы и США – политика невмешательства (умиротворение агрессора + надежда заодно ослабить невмеру борзый СССР).

2.2.5. Хасан 29 июля 11 августа 1938 и Халхин-Гол мая-сентября 1939.Советские пограничники дали отпор, японцы убрались. При Халхин-Голе командует Жуков.

2.2.6. Агрессия в ЮВА.Война в СВ Китае затянулась, а ресурсы нужны => дождались оккупации Германией Франции и Голландии и – в Инонезию и Индокитай.

Билет №7

В этой статье будет кратко описана история японо-китайской войны 1937 — 1945 гг., причины вторжения японских военных сил на территорию Поднебесной, цели и последствия этого долгого и кровавого конфликта.

Предпосылки и причины войны

Вторая половина XIX века для огромной Китайской империи ознаменовалась периодом распада и анархии. Падение династии Цин, разделение страны на отдельные территории подвластных воюющих между собой генералов, экономические и территориальные уступки западным государствам, а именно Японии, привело к потере контроля над страной и усилению влияния иностранных держав.

Образовавшаяся в 1911 г. партия националистов Гоминьдан, контролирующая земли Китая на юго-западе, в 1925 г., под предводительством Чан Кайши и благодаря проведенным им же военных реформ, направила свои силы на северные части страны.

За год военного похода под влияние партии попал Шанхай, Нанкин и весь юг Китая, что дало надежду на полное воссоединение разрозненных областей страны.

Видя, что Китай наращивает свои силы, Япония решила ввести войска на материк, а именно, в Маньчжурию, где якобы местным жителям угрожает опасность от китайских войск. Предводитель Гоминьдана Чан Кайши, не желая вступать в открытый конфликт, обратился в Лигу Наций, чтобы осудить японскую политику и отстоять законные права Китая.

Но пока шли разбирательства, гоминьдановская армия потерпела поражение, а Маньчжурия была захвачена. Японские войска продолжали наступление, которое было остановлено благодаря дипломатическим стараниям Чан Кайши, послов Франции, Англии и США.

Однако, спустя время, когда в Европе начались экономические проблемы, Япония продолжила дальнейшие военные действия против Китая.

Причин для такого поведения Японии было несколько:

Из-за увеличения населения требовались расширение территории, сырьевые базы и пахотные земли.

Китай же хотел лишь узаконить и возродить свою нацию, победить коммунистов, освободиться от иностранного влияния и защититься от Японии.

Силы сторон

Китайская республика

Численность китайских военных значительно превышала вражескую армию, но сильно уступала по военной технике, оснащенности и выучке организованности и моральному состоянию:

1 900 000 солдат и офицеров, из которых 300 тыс. подчинялись Чан Кайши, миллион подчинялся правительству Нанки, а остальные относились к силам милитаристов;

150 000 партизан от коммунистической партии;

до 600 самолетов, 70 танков, до 1000 орудий.

Японская империя

Уступающая китайцам по численности, но отлично обученная и оснащенная армия:

около 300 000 военных;

резерв, состоящий из 7 дивизий, 150 000 военных из Маньчжурии и Монголии, и Квантунская армия;

450 единиц сухопутной военной техники;

от 1500 артиллерийских орудий;

Планы и намерения сторон

Китайская республика

Так как Китай совершенно не был готов к серьезной войне из-за слабой промышленности, плохо вооруженной и обученной армии, к тому же неважной организованности, мобильность войск была ограниченной.

Все военные действия были основаны на вылазках партизан, редких наступлениях в локальных зонах и жесткой обороне.

Основную поддержку Китай получал от ВВС СССР, от поставок боеприпасов, техники и оружия от США и СССР, от военных специалистов и обучении летчиков.

В намерения китайских коммунистов и Гоминьдана, после присоединения к войне Великобритании и США, входило пассивное участие против японских оккупантов. Они надеялись одержать победу за счет союзнических сил, параллельно накопив и укрепив базис для продолжения внутренней борьбы за власть, путем пропаганды, подполья и открытого противостояния.

Японская империя

За счет отличной организации военно-воздушного флота, поддерживающего наземные силы, Япония стремилась захватить как можно больше населенных пунктов и разворачивать в тылу базы, тем самым удерживая, используя и контролируя уже захваченную территорию.

Союзники Китая и Японии

Сторонником Китая, оказывающими поддержку в войне с Японией с 1930 г., был СССР. В 1937 г. между странами был подписан договор об ненападении. В 1939 году заключен двухсторонний торговый договор.

В период с 1937 г. по 1941 г. СССР беспрерывно поставлял в Китай боеприпасы, вооружение, технику, построил военный завод и проложил дорогу от Сары-Озек до Ланьчжоу. Также за весь этот в период в Китай было направлено на работу свыше 5000 граждан СССР, среди которых были военные специалисты, медики, учителя, инженеры, строители и другие.

Нападение Германии на СССР испортило отношения с Китаем, лишившемся более полноценной поддержки. СССР пришлось отозвать из этой страны всех своих специалистов.

С 1941 г. активными союзниками Китая стали Нидерланды, Великобритания, США и Франция.

Однако в это же время США продолжало торговать с Японией, продавая ей с 1937 г. по 1941 г. сырье, станки и технику, железо и сталь, а Великобритания признала законными оккупированные территории Китая японцами, тем самым поддержав их агрессию.

Начало войны

Многие историки считают, что японо-китайская война началась в 1937 г. со стычки японского гарнизона с китайскими солдатами на мосту Лугоу, но сами китайцы считают стартовой датой сентябрь 1931 г., когда японцами была захвачена Маньчжурия.

Именно с этого года армия Японии не останавливала свои передвижения, захватывая земли Поднебесной.

Но именно с 1937 г. началась полномасштабная война между странами, когда в ход пошли авиация, флот, танки, тяжелая артиллерия, и подключились союзники.

Этапы японо-китайской войны

Эту войну можно поделить на 4 периода, в каждом из которых можно выделить определённые характерные события.

I период

Длился с июля 1937 г. по октябрь 1938 г. Японские войска вели частые наступления, успешно захватывая Пекин, Тяньцзин, Шанхай и Нанкин, где устроили кровавый геноцид населения, Кайфэн и Сюйчжоу, где применили бактериологическое и химическое оружие, и захватив Кантон. Однако за этот период японцами не была достигнута основная цель – уничтожение вражеской армии.

II период

В ноябре 1938 г. у Японии образовалась острая нехватка ресурсов, напряжение в армии отягощалось враждебным настроением мирного населения на захваченных землях. Япония перекрывает Китаю морские пути, захватывая порты, что усложняет принятие поставок от союзников китайцам.

С помощью флота японские десантники захватывают в 1939 г. Хайкоку, Цзюньчжоу, Наньчан. Китайцы освобождают Наньчан и Хоань. В июне этого же года японцы захватывают Фучжоу и Шаньтоу. Далее, возле города Чанша, свершилась кровавая битва, принесшая японцам потери: около 25 000 военных и более 20 кораблей.

С 1940 г. объединение военных националистов и партизан-коммунистов Китая и широкомасштабные военные действия возле Хубэя, Чахар, Шаньси, Хэнань привели к освобождению захваченных городов от японских оккупантов. До 1941 г., несмотря на массированные воздушные и наземные атаки, японцы не добились серьезных потерь во вражеской армии.

III период

Зимой 1941 г. японцы наносят удар по колониям Великобритании (Гонконг), Нидерландов и США, и снова предпринимают попытку захватить Чанша, захватывают Гонконг, но в 1942 г. отступают. До 1945 г. ведут зачистку среди населения против коммунистических партизан. В апреле 1945 г. СССР отказывает Японии в нейтралитете.

IV период

В августе 1945 г. Советский союз официально объявил войну Японии и присоединился к странам коалиции. 14 августа Япония капитулирует, но официальное подписание акта состоялось 2 сентября.

Итоги японо-китайской войны 1937 – 1945 гг

Основной причиной поражения страны восходящего солнца и спасения Поднебесной от полного уничтожения было активное участие сухопутных и воздушно-морских военных от союзных держав, а также уничтожение самой большой императорской Квантунской армии советскими военными в 1945 г.

Согласно этому, сентябрь 1945 г. ознаменовался формальной капитуляцией Японии в описываемой войне, и победой над фашизмом в Азии во Второй мировой войне, подвело страну перед союзными державами к полной капитуляции.

Территориальные изменения

Благодаря принятому решению на Каирской конференции, прошедшей в 1943 г. между Англией, Китаем и Америкой, и итогам войны, китайская территориальная карта пополнилась Маньчжурией и Пескадорскими островами. За Японией оставили группу островов Рюкю.

Потери сторон

Согласно данным американского политолога Рудольфа Руммеля, в этой войне число погибших составляет более 19 миллионов, из которых 12 миллионов являются гражданскими лицами.

Но китайские источники считают, что в этой войне погибло и было ранено около 35 миллионов военных граждан и мирных жителей.

Военные преступления

В ходе войны Япония создала о себе кровавый образ, совершив преступления с мирным населением, расцененные как геноцид китайского народа:

Отрядом 731 было применено массовое химическое оружие, также ими были применены пытки, насилие и убийства и использовано бактериологическое оружие против мирного населения, унесшее свыше 700 жизней, вследствие этого количество жертв увеличилось вдвое.

Массовая резня гражданского населения в Нанкине в 1937 г.

Жестокое отношение и убийства военнопленных.

Победа Китая в японо-китайской войне, пусть с помощью союзников, кажется должна была принести мир, но страна, разделенная изначально по идеологическим принципам, продолжила военные действия в ином направлении. Но это уже другие события, которые создали Китай таким, каким мы его знаем сейчас.

Читайте также: