Золотые монеты в истории династии романовых доклад

Обновлено: 28.06.2024

Пётр I ввёл в обращение и золотые монеты – червонцы (3,4 грамма, равны по пробе, весу и диаметру дукату – международной монете), червонцы двойные (6,94 грамма, то есть в два раза тяжелее) и двухрублевики (4,1 грамм, практически вес золотника).

Первые золотые монеты — червонные (впоследствии червонцы) — выпущенные по стопе европейского золотого дуката, стали преемниками золотых наградных прежних царствований. В зависимости от соотношения цены золота и серебра, стоимость червонного в XVIII веке изменялась от 1,2 до 2,3 рубля, поэтому номинал на монетах отсутствует. Несмотря на появление с 1718 года двухрублёвых, а с 1755 года и других номиналов золотых монет, червонные периодически выпускаются на протяжении всего XVIII века. В XIX веке червонцами называют русско-польские 3 рубля=20 злотых, а затем 3 рубля образца 1869 года. Десятирублевую монету стали называть червонцем только в советское время, по банкноте красного цвета.

Подробнее хотелось бы остановиться ещё на двух монетах, которые представлены у нас на выставке.

На оборотной стороне червонных 1710 и 1711 годов в клювах и лапах орла 4 карты в знак господства на 4–х морях (Белом, Балтийском, Каспийском и Азовском — после взятия Азова).

Как же появился такой интересный герб и почему он был так недолго на монетах?

Червонец 1710 г. Царь Пётр Алексеевич (1682–1725). Музей Международного нумизматического клуба Червонец 1711 г. Царь Пётр Алексеевич (1682–1725). Музей Международного нумизматического клуба

После передачи Азова туркам по унизительному Прутскому договору 1711 года орёл опять остается без карт.

В нашем следующем выпуске мы расскажем о монетовидных жетонах, мемориальных и донативных монетах, представленных на нашей выставке в Музее нумизматики МНК.

Пять рублей 1832 г. Император Николай I (1825–1855). Музей Международного нумизматического клуба

Впервые этот обряд применили в 1498 г. во время венчания на княжение внука Ивана III Дмитрия Ивановича. В церемонию включили византийские традиции, одной из которых было осыпание золотыми монетами нового монарха. Незадолго до этого события был издан указ об изготовлении определенного количества таких монет - выполненных из золота, а не отчеканенных на расплющенных кусочках серебряной проволоки.

После окончания обряда монеты собирали, и их доставляли в казну для следующего торжественного случая. Однако нередко во время главных церковных праздников по указанию государя часть этих золотых церемониальных монет становилась вкладом в храмы и монастыри.

Жалованная золотая копейка.Царь Михаил Федорович (1613—1645). Государственный исторический музей. Размер: 13,5 х 10,0 мм. Источник фото - журнал "Золотой червонец" (№39).

Жалованная золотая копейка.Царь Михаил Федорович (1613—1645). Государственный исторический музей. Размер: 13,5 х 10,0 мм. Источник фото - журнал "Золотой червонец" (№39).

C течением времени, когда экономика страны уже находилась не в столь плачевном состоянии, золотые монеты стали использовать при дворе в повседневном обиходе. Во времена Елизаветы Петровны и Екатерины II отдельными тиражами чеканили золотые монеты, предназначенные в основном для игры в карты императрицами и их придворными.

Браслет из золотых монет для дворцового обихода Неизвестная мастерская, Санкт-Петербург, 1860-1870-е гг. Источник фото - журнал "Золотой червонец" (№39).

Браслет из золотых монет для дворцового обихода Неизвестная мастерская, Санкт-Петербург, 1860-1870-е гг. Источник фото - журнал "Золотой червонец" (№39).

Нож для бумаги Россия, Санкт-Петербург, конец XIX в. Фирма К. Фаберже. Музеи Московского Кремля. Длина: 14,5 см, ширина лезвия: 2,2 см. Источник фото - журнал "Золотой червонец" (№39).

Нож для бумаги Россия, Санкт-Петербург, конец XIX в. Фирма К. Фаберже. Музеи Московского Кремля. Длина: 14,5 см, ширина лезвия: 2,2 см. Источник фото - журнал "Золотой червонец" (№39).

Иногда по просьбе государя или великих князей осуществлялся малотиражный выпуск золотых монет. Примером этого может служить чеканка 100 монет номиналом 25 рублей каждая, выпущенных в 1876 г. по просьбе великого князя Владимира Александровича и предназначенных для торжеств по случаю его тридцатилетия.

Еще один пример - монета с необычным номиналом - 37 рублей 50 копеек / 100 франков, выпущенная в 1902 г. двумя малыми тиражами для вручения свите президента Французской Республики Эмиля Любе во время его визита в Россию.

Человеческое общество устроено чрезвычайно сложно. Каждый из нас принадлежит к определённой стране, народу, коллективу, семье. Каждый включён в сложную цепочку разделения труда. Представьте себя на месте Робинзона Крузо. Попробуйте выжить в одиночку в тайге или на острове, тогда и поймёте, насколько все мы зависим от системы человеческих взаимоотношений и от благ цивилизации.

Эта система выстраивается государством, от которого зависит в том числе и денежная система. Без наличия денег пока трудно представить себе разделение труда, являющееся основой нашего благополучия. Долгое время основой всей денежной сферы являлись драгоценные металлы. Позднее их стали вытеснять ассигнации, впервые появившиеся в России при Екатерине II.

Бумажные деньги оказались весьма удобны в обращении. Население перестало таскать при себе тяжёлые кошельки. Государство же обнаружило для себя весьма полезную функцию: бумагу всегда можно допечатать, даже если она перестанет иметь обеспечение. В сложные времена так и случалось: бумажные деньги быстро обесценивались, превращая накопления в пустышку. Другое дело золотые или серебряные монеты, ценность металла которых неоспорима.

Сергей Витте

Предварительно (1895-1897 гг.) в Российской империи под руководством министр финансов Сергея Витте успешно провели очередную финансовую реформу. Страну постепенно перевели на золотой стандарт, который дал экономике необходимую стабильность, что в условиях быстрой индустриализации и колоссального прироста населения оказалось крайне важно. Посмотрим на самые распространённые монеты того периода.

Начнём с золотых десяток, например, с 10 рублей 1899 года. Это 8,59 граммов золота 900 пробы (7,74 грамма чистого металла). На аверсе профиль Императора (тончайшая работа гравёра), на реверсе малый герб Российской империи. Гуртовая надпись указывает вес металла в золотниках. Основной целью оформления гурта является защита от мошенников, стачивающих край монеты, тем самым уменьшая её вес.

Золотые 10 рублей

Вторым распространённым обиходным номиналом являлись пять рублей с наполовину меньшим содержанием металла. Обратите внимание на гурт, представленный здесь не надписью, а узорчатым орнаментом, придающим уникальный шарм царской пятирублёвке.

Золотые 5 рублей

Не забудем, что в эпоху золотого монометаллизма в ходу были и монеты из серебра. Для примера возьмём серебряный рубль 1897 года.

Серебряный рубль

Монету отчеканили из 20 грамм серебра 900-й пробы (18 грамм чистого металла). Вдвое меньше драгоценного металла в серебряной полтине. Пусть её вид далёк от идеала, зато эту монету за время её обращения касалось множество рук. Начинающего коллекционера порой очень привлекает факт, что, быть может, именно эту монету мог держать кто-то из представителей его прошлых поколений.

Серебряные 50 копеек

Ещё вдвое меньше серебра в номинале 25 копеек. Таких монет до наших дней дошло немного, поэтому на аукционах 25 копеек порой уходят за суммы, куда большие, чем полтинники и рубли. Здесь роль уже играет не стоимость металла, а коллекционная составляющая.

Серебряные 25 копеек

Перейдём к меди начала 20-го столетия. Монетный ряд начинался с 1/4 копейки (для примера мы выбрали экземпляр 1900 года). Потрясает качество чеканки вензеля Н II (Николай II) на аверсе.

На нашем сайте Вы увидите значительное расхождение в цене относительно монет, одинаковых по номиналу и году чеканки. Здесь разницу обуславливает степень сохранности. Даже медная монетка, никогда не бывавшая в обороте и сохранившая штемпельный блеск, может уйти на аукционе за огромную сумму. Особенно, если речь идёт о редких годах, когда тираж выпуска был небольшим.

Повышенное внимание коллекционеры уделяют памятным монетам. Для примера покажем рубль 1913 года, выпущенный в честь 300-летия Дома Романовых.

На аверсе изображён первый Царь из рода Романовых - Михаил Фёдорович. Слева мы видим последнего императора династии - Николая II.

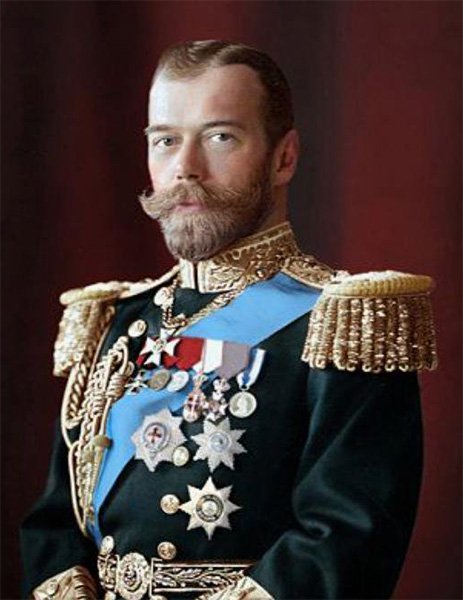

Николай II

Это была крупная ошибка. Когда Россия вступила в Первую мировую войну, обмен бумажных денег на металлические практически сразу отменили. Монеты из золота и серебра почти моментально исчезли из оборота, а после народ начал припрятывать даже медные деньги. Покупательная способность кредитных билетов, эмиссия которых зашкаливала, быстро снижалась. Вот тогда-то старый рабочий с горечью вспомнил о потерянном капитале, который он безрассудно обменял на уже почти ничем не обеспеченную бумагу.

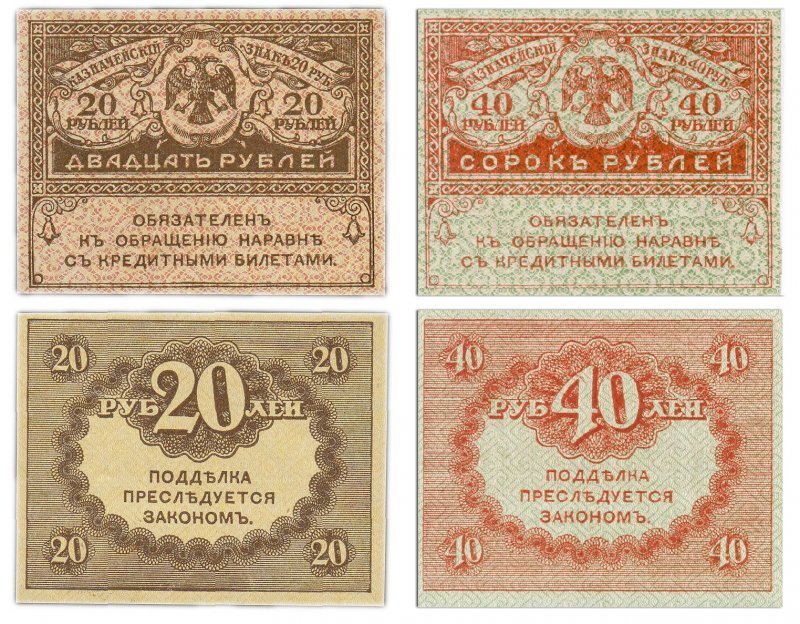

Александр Керенский

Эпоха золотого монометаллизма помогла России войти в число ведущих мировых держав. Однако конец её получился весьма трагичным. На фоне затяжных военных действий в столице произошло восстание, а в стране заговор элиты против Царя. После отречения Николая II в стране наступил хаос. Лидер Временного правительства, Керенский начал печатать ассигнации, которые моментально обесценились. Сначала их печатали на листах бумаге, а потом разрезали на купюры. Позднее стали выдавать целые листы и огромные пачки неразрезанных купюр.

"Керенки"

Директор по развитию Международного нумизматического клуба (МНК)

Основатель DAVYD.Consulting, основатель SKOLKOVO Private Banking & Wealth Management Club

Роман Давыдов: Почему в идее создания и в названии Музея заложена клубная составляющая?

Ирина Павлова: Вагит Алекперов — коллекционер с большим стажем. Он хорошо понимает, что есть потребность в том, чтобы было место, куда серьезные коллекционеры могли бы прийти, чтобы обсудить свои дела, может быть, поучаствовать в аукционах или обменяться предметами.

Роман Давыдов: Хотелось бы обратить внимание на легкую атмосферу в Музее. Выставленные предметы выглядят очень эффектно, ощущение — как будто монеты только что отчеканены. Еще и мультимедийная проекция на стенах. Получается переплетение истории и современных технологий. Каким образом все это формировалось? Как вы создавали такую атмосферу?

Роман Давыдов: И можно как-то идентифицировать монеты.

Рисунок 1. Жалованный золотой в семь угорских царевны Софьи из собрания Музеев Московского Кремля

Рисунок 2. Золотой червонец для участников Первого Крымского похода 1687 г. Цари Иван Алексеевич (1682–1696), Пётр Алексеевич (1682–1725), в период регентства Софьи Алексеевны (1682–1689). Государственный исторический музей

Ирина Павлова: Совершенно верно. Нумизматы знают все мелкие детали, дефекты штемпеля и другие особенности монеты. Именно этим отличаются монеты, именно по этим признакам и происходит формирование той самой цепочки, которую нужно собрать коллекционеру.

Что касается использования мультимедиа, это делается именно для того, чтобы увлечь как посвященного нумизмата, так и совершенно не знакомого с этой тематикой посетителя.

Когда планировали эту выставку, приглашали к сотрудничеству продюсерский центр специально для того, чтобы экскурсия по музею строилась по принципам драматургии, а если еще конкретнее, то драматургии трехактовой. В результате после посещения выставки посетители, доставая монету из кармана, абсолютно другими глазами смотрят на нее, потому что они узнают о монете больше, чем ее номинал. Это небольшая интрига, в результате которой выставка интересна любому зрителю.

Роман Давыдов: Возвращусь к клубной тематике. Изучали ли вы какие-то зарубежные практики? Клубная тематика очень развита, и существуют традиции (например, в Англии). Изучали ли вы аналогичные проекты, для того чтобы что-то внедрить здесь, или же это исключительно ваше детище?

Ирина Павлова: Любой зарубежный опыт хорошо внедряется, когда есть аналогичная почва. Мы понимаем, что Англия и Россия — абсолютно разные страны. Более того, мы и по ментальности различаемся. Поэтому привнести чужой опыт в чистом виде не удалось, но мы стремимся к тому, чтобы наш Международный нумизматический клуб зажил полноценной жизнью, и у нас есть уже первые достижения за прошедший год.

Роман Давыдов: Что это за достижения?

Рисунок 4. Золотой в два червонца для участников Троицкого похода 1682 г. Цари Иван Алексеевич (1682–1696), Пётр Алексеевич (1682–1725), в период регентства Софьи Алексеевны (1682–1689). Государственный исторический музей

Рисунок 6. Браслет из золотых монет для дворцового обихода. Россия, Санкт-Петербург, неизвестная мастерская, 1860–1870-е гг. Частная коллекция

Ирина Павлова: Как минимум есть базовый состав членов Клуба.

Роман Давыдов: Вы можете назвать количество членов Клуба?

Ирина Павлова: Сейчас это шесть человек.

Роман Давыдов: Как можно стать полноправным членом вашего Клуба?

Ирина Павлова: В первый год мы приглашали тех коллекционеров, которые были нам знакомы, потому что наша задача — собрать в Клубе именно серьезных коллекционеров, дать им возможность, не отвлекаясь на какие-то нюансы, заниматься нумизматикой. Есть еще смежные темы (бонистика, фалеристика), это близкие нам темы коллекционирования. Но согласитесь, все они отличны, например, от коллекционирования живописи или стекла. Нумизматика — очень конкретная тема, поэтому мы не стремимся набирать большой состав участников, понимая, что тема сама по себе эксклюзивна. В первую очередь мы приглашали заинтересованных коллекционеров. Не все разрешили нам озвучивать свои фамилии, и мы к этому относимся с пониманием. Кроме того, мы не эксплуатируем эту тему для привлечения к себе внимания и участников.

Роман Давыдов: Расскажите, пожалуйста, что является атрибутами членства Клуба, подписываете ли вы какие-либо соглашения с участниками?

Ирина Павлова: Да, договор. Далее выдается клубная карта, клубная атрибутика, появляются привилегии для членов клуба. МНК как юридическое лицо — автономная некоммерческая организация, которая занимается профильной экспертной деятельности. Мы готовы оказывать экспертные услуги — от определения подлинности предметов до выдачи экспертного заключения. Также мы можем оказывать помощь в формировании коллекций, в описании их для каталогов, потому что коллекция проходит разные степени созревания, и, будучи опубликованной, она считается уже верифицированной коллекцией.

Рисунок 7. Пять рублей 1765 г. Императрица Екатерина II (1762–1796). Международный нумизматический клуб

Рисунок 8. 2/3 империала — десять русов 1895 г. Император Николай II (1894–1917). Коллекция Д.Л. Ушакова

Роман Давыдов: Предусмотрены ли какие-то финансовые обязательства членов Клуба, например членские взносы, клубные платежи?

Ирина Павлова: Есть членские взносы. Есть вступительный взнос и ежегодный взнос. Размер взносов несущественный, мы на этом не зарабатываем. Для нас прежде всего важно, насколько коллекционер действительно увлечен и насколько ему интересны те темы и тот формат взаимодействия, которые мы предлагаем.

Поэтому отбор идет небыстро. Мы конечно же будем рады, если будут поступать запросы на вступление, и мы приглашаем серьезных коллекционеров, которые заинтересованы в работе Клуба.

Роман Давыдов: Вы сказали об атрибутах Клуба. Что это за атрибутика?

Ирина Павлова: Кроме членской карточки есть еще значок. И соответственно для членов Клуба существует специальное предложение наших услуг и возможностей.

Роман Давыдов: Думали ли вы о том, чтобы эту клубную деятельность как-то масштабировать? Мы сейчас находимся в Большом Афанасьевском переулке. Это одно здание и несколько залов для экспозиций. Есть ли идеи развивать Клуб каким-то иным образом, расширяя например географию присутствия?

Ирина Павлова (Международный нумизматический клуб) и Роман Давыдов (Skolkovo Private Banking & Wealth Management Club)

Ирина Павлова: Изначально у нас был только один зал, который мы планировали использовать для музейной экспозиции. Но практически сразу мы приступили к оборудованию витринами второго зала. В этом и проявляется наша экспансия, в том числе в том, чтобы показать всю коллекцию Вагита Алекперова. Так, на первой экспозиции было представлено более 700 предметов абсолютно разных периодов — 2,5 тысячи лет истории человечества.

Роман Давыдов: Расскажите о взаимодействии с другими музеями, чтобы мы представили весь спектр деятельности.

Ирина Павлова: В основном мы работаем со своей коллекцией. Нам этого более чем достаточно, причем эта работа распланирована на долгие годы.

Взаимодействие с музеями проявляется в нескольких аспектах. В попечительский совет Музея Международного нумизматического клуба входят директора ведущих музеев России, в частности Михаил Борисович Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа; Елена Юрьевна Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля; Алексей Константинович Левыкин, директор Государственного исторического музея; Марина Девовна Лошак, директор Государственного музея имени Пушкина. Это дает нам возможность выносить на обсуждение идеи реализации крупных проектов, которые ни один музей самостоятельно не сможет сделать.

Представленная экспозиция — это первый опыт совместной выставки, и он действительно уникальный, потому что мы — частный музей, а фонды — государственные. Мы планируем продолжать опыт проведения совместных выставок.

Роман Давыдов: С Музеем и экспонатами понятно. Следующий вопрос. При входе в Музей есть отделение банка. Вы как-то взаимодействуете? Возможно, есть планы относительно сотрудничества с банками, с банкирами, например, увлекающимися нумизматикой в силу специфики своей профессии?

Рисунок 10. Пятьдесят злотых 1822 г. Император Александр I (1801–1825). Международный нумизматический клуб

Ирина Павлова: Музей — это один из видов деятельности Международного нумизматического клуба, это площадка для посетителей и для проведения экскурсий. С банком же работает именно Международный нумизматический клуб как экспертная организация, которая осуществляет предварительную экспертизу тех предметов, которые нумизматы захотят либо приобрести, либо продать через этот банковский офис. Таким образом, по сути, мы делаем новый формат и создаем новые возможности для нумизматического сообщества.

Роман Давыдов: Интересно. Это уже существует на практике как банковское предложение, как вид услуги Музея и Международного нумизматического клуба?

Ирина Павлова: Мы только готовим это предложение.

Роман Давыдов: Что мешает? Что не дает пока осуществить предложение?

Ирина Павлова: Было непросто учесть все особенности действующего банковского и гражданского законодательства и особенности продажи предметов коллекционирования.

Роман Давыдов: Вы можете сказать, какие именно необходимы изменения?

Ирина Павлова: Мы не будем выступать с законодательными инициативами. Мы нашли возможность соблюсти, например, тот же самый Закон № 115-ФЗ. Это была непростая задача. Мы очень надеемся, что на сегодняшний момент, в принципе, мы все учли. МНК выступает именно как экспертная организация, которая дает владельцу экспертное заключение на предмет и гарантию банку в подлинности предметов. Таким образом, решаются основные вопросы.

Роман Давыдов: Когда мы говорим об экспертизе, необходимы ли какие-то лабораторные исследования, спецсредства для того, чтобы оценить подлинность монеты? Каким образом проводится экспертиза?

Ирина Павлова: Начнем с того, что кроме любых вспомогательных или инструментальных исследований есть еще такое понятие, как индивидуальная экспертиза эксперта. С другой стороны, конечно же используется сложное оборудование, которое специально нами закупалось для осуществления экспертной деятельности. Кроме различных весов, микроскопов или фотографического оборудования есть еще специализированное оборудование для рентгенофлуоресцентного анализа.

Роман Давыдов: Я так понимаю, Музей и Клуб заинтересованы в признании их экспертного мнения другими профессионалами этого рынка. Есть ли планы по аккредитации и наработке положительной истории среди сообщества нумизматов, чтобы при обороте монет использовалась ссылка на подтверждение их подлинности экспертами вашего Клуба и чтобы этого было достаточно?

Рисунок 12. Десять рублей 1762 г. Императрица Екатерина II (1762—1796). Международный нумизматический клуб

Рисунок 13. Двойной червонец 1749 г. Императрица Елизавета Петровна (1741—1761). Международный нумизматический клуб

Роман Давыдов: Я правильно понимаю, что деятельность в рамках вашего Клуба — это увлечение состоятельных людей? То есть если мы говорим о банковском бизнесе, то нумизматика — это предложение для премиального клиента? Может ли быть это в перспективе еще более востребованным или это замкнутая система, поэтому в основу заложена клубная составляющая?

Ирина Павлова: За прошлый год к нам обратилось как минимум три банка с просьбой провести семинары, обучить их сотрудников. Мы это сделали. Был огромный интерес. Мы понимаем, что, так или иначе, эта тема актуальна, и банки сами видят, что их премиальный клиент все чаще обращается к этой теме.

Насчет уровня дохода любого коллекционера. Мне кажется, коллекционирование может выступать как минимум в двух ключах. Первое — это спонтанное, непрофессиональное собирание предметов. Для тех же коллекционеров, о которых мы сегодня говорим, это практически вторая профессия. Они начинают разбираться в нумизматике точно так же, как эксперты. Это как раз дорогостоящая история, если мы говорим о редчайших предметах.

Добавлю, что в прошлом году в рамках одного из наших пленарных заседаний мы приглашали зарубежного специалиста, чтобы на примере античной нумизматики показать основные мировые тренды инвестирования в монеты. Как правило, на пленарных заседаниях мы поднимаем ту или иную тему, которая для нумизматов наиболее интересна, для этого мы приглашаем ведущих специалистов музеев, различных нумизматических сообществ.

Роман Давыдов: Проводятся ли какие-то активные мероприятия — например, аукционы?

Ирина Павлова: Мы планируем и сейчас прорабатываем с одним из российских аукционных домов проведение совместного аукциона. Не исключаем, что это будет тематика уровня золото-платина.

Рисунок 14. Десять рублей 1757 г. Императрица Елизавета Петровна (1741—1761). Международный нумизматический клуб

Рисунок 15. Двойной червонец 1749 г. Императрица Елизавета Петровна (1741—1761). Международный нумизматический клуб

Роман Давыдов: А вот еще один из залов Музея, но он еще не анонсируется присутствующим. Вижу, здесь разложены VR-очки (очки виртуальной реальности. — Ред.). Для чего это?

Роман Давыдов: Практически это задел на будущее, поэтому следующий вопрос: что в планах?

Ирина Павлова: Музейное сообщество называет нас одним из самых закрытых музеев. При этом мы открыты для посетителей и рады видеть у нас гостей. Поэтому в планах создание интересного выставочного контента для всех желающих, но без потери формата эксклюзивности.

Международный нумизматический клуб с экспозиционным музейным залом открылся 7 октября 2015 года в Большом Афанасьевском переулке в Москве. Расположен музей в отреставрированном историческом здании палат Юсуповых — Зиновьевых, построенных в XVII веке.

Читайте также: