Жан бодрийяр доклад по философии

Обновлено: 01.06.2024

В первой половине 1970-х гг. Бодрийяр много бывал в США. Впервые он попал в Америку в 1970 г., будучи участником Международного конгресса по проблемам дизайна. Затем он преподавал в университете Сан-Диего, в течение трех месяцев читал лекции в Лос-Анджелесе. В 1975 г. он получил предложение стать штатным профессором Калифорнийского университета. Однако Бодрийяр не пожелал становиться американцем и до сих пор ограничивается более или менее краткими визитами в страну, которая представляется ему гиперреальностью в чистом виде. Позже он написал об этом замечательную книгу.

Эта книга обозначила новый раскол, на этот раз — между Бодрийяром и университетской философией.

В том же 2001-м г. Бодрийяр посетил Новую Зеландию. Его лекции в университете Окленда вызвали большой шлейф публикаций в Новой Зеландии и Австралии 54 . Можно сказать, что Бодрийяр развивает свою экспансию, завоевывая все новые страны и континенты, как некогда О. Уайльд завоевывал Америку своими публичными лекциями. Кстати, новозеландские исследователи творчества Бодрийяра видят в этом его перемещении из культурных центров в ойкумену подрывную деятельность, направленную против глобализации 55 .

Жан Бодрийяр умер 6 марта 2007 г.

Бодрийяр — человек и текст — существует в некоей трансполитической вселенной, исследование которой возможно лишь трансдисциплинарными средствами.

Наконец, стоит сказать о многочисленных работах, посвященных влиянию философии Бодрийяра на современное искусство и эстетические представления вообще. Прежде всего, отметим монографию Б. Кершо 86 , в которой автор анализирует театральную культуру Запада в свете работ Б. Брехта и Ж. Бодрийяра. Это исследование позволяет Б. Кершо перейти к проблемам политики, которая представляется ему аналогом театра. Таким образом, политика оказывается политикой культурной, и, уже, театральной. Эта книга любопытна именно оригинальностью авторского подхода, в котором идеи Бодрийяра не просто анализируются, но творчески используются для новых конструктивных построений. Здесь же стоит выделить монографию Д. Скотта 87 , в которой речь идет о семиотике культуры, причем автор обращается к классике французской литературы.

Наконец, следует сказать о том, что в Интернете существует замечательный ресурс — International Journal of Baudrillard Studies. Этот электронный журнал формируется в университете Бишопа в Канаде (редактор — Дж. Култер) и отражает самые различные аспекты изучения философии французского мыслителя.

Говоря о теоретических и методологических основаниях работ Бодрийяра, надо прежде всего помнить о том, что мы имеем дело с французским мыслителем, а социальная теория (как и во многом философия) во Франции существует в пространстве между литературой и теорией культуры, а потому не стоит искать в ней позитивистских установок 105 . Интеллектуалы того поколения, к которому принадлежит Бодрийяр, испытали сильнейшее влияние со стороны литературной критики, которая во Франции во многом выполняет функции философии 106 . Кроме того, во Франции есть огромная традиция социологической мысли. И Бодрийяр во многом наследует ей, в частности (что для нас весьма важно) в представлении о социологии как коллективном воображаемом 107 .

Однако Бодрийяр не социолог, и сам он часто говорил о несостоятельности этой дисциплины, принимающей на веру существование социального, тогда как существование его проблематично. Поэтому специфику бодрийяровского мышления искать стоит именно в философии.

Сам Бодрийяр не считает себя ни социологом, ни экономистом, но, скорее, антропологом. О своем понимании этих дисциплин и своем месте в них он говорит в беседе с Ф. Пети:

Я определенно предпочитаю антропологию социологии. Мне кажется, антропология дальше, чем социология, от социального реализма. Она ближе к видовому метаморфизму и к тем проблемам, которые ставятся биологически, на уровне вида, проявляясь более четко и вирулентно, чем на уровне социальности.

В чем я упрекаю социологию, так это в эффекте реализма, в утверждении социального, словно оно в настоящее время не является выдумкой, утопией, а, наоборот, каким-то образом дано нам. Это то, что я назвал бы глубинным руссоизмом. Он не сомневается в том, что человек — существо социальное, хотя это еще надо доказать. Антропология тоже может быть руссоистской. Она такой и была изначально, но она ближе к перспективному видению своего объекта. Антропологи закончили тем, что отказались от изучения первобытных племен, чтобы не разрушать, не деструктурировать их, предпочли табуировать недосягаемую цель, признав ее недостижимой, поскольку знание несло разрушение. Более интересная, более оригинальная ситуация, позволяющая вернуться к своему объекту. Это ближе к простому видению объекта, чем в социологии, которая выдвинула постулат о несомненном существовании социального, в котором социальное обосновывается своим собственным существованием, — тавтология, которая, к несчастью, лежит в основании всех наших гуманитарных наук 109 .

Ф. Пети: Как же не подозревать вас в нигилизме, если счастливому союзу идеи и реальности не находится места в ваших сочинениях? Сражаясь против иллюзии реальности, не боитесь ли вы закопаться в релятивизме значений и принять свое желание исчезновения за саму реальность?

Моя гипотеза состоит в том, что мир существует таким, как он есть, что его можно считать реальным и умопостигаемым в его внутреннем функционировании, но в другом отношении, будучи взят глобально, он не имеет ни всеобщего эквивалента, ни умопостигаемости как таковой или объективной оценки. Он не обменивается на что-либо иное. Он соотносится с невозможностью обмена. В этом состоит принцип фундаментальной неопределенности мира. Например, если я рассматриваю экономику, я не могу отрицать, что существует принцип экономической реальности, структуры экономического обмена. Но, взятая в целом, экономика ни на что не обменивается. Не существует эквивалентности экономики как таковой. В этом смысле мы говорим о непостижимом, если выразиться в терминах радикального мышления. Радикальное мышление не уничтожает реальность, хотя и могла бы это сделать, она помещает ее вне игры, вне эквивалентности. В то время как диалектическое мышление, мышление критическое, по необходимости принадлежат к области меновой стоимости, радикальное мышление лежит в области невозможности обмена, неэквивалентности, непостижимости, неопределенности.

Ф. Пети: Я понимаю вашу заботу о разделении реальности и рациональности, повязанных с головы до пят философией, которая слишком часто стремилась объединить бытие и мышление. Но не впадаете ли вы, в свою очередь, в фикцию объединения науки и философии? Где располагается ваше радикальное мышление: в стороне, в противоположности, позади науки и философии?

Ж. Бодрийяр: В другом месте, прямо перед концом, так сказать, в пароксизмальной фазе. Любопытно, что пароксизм располагается не в самом конце, но прямо перед концом. Пароксизмальное мышление располагается в предпоследней позиции, в которой уже ничего нельзя будет сказать. Оно ненаучно, потому что наука, как система обмена, информации, хранения, претендует на выявление окончательного и объективного смысла. Так что, поскольку нет глобальной репрезентации мира, придающей ему смысл, не может быть и науки, которая дала бы конечное выражение истории. Таковы гуманитарные науки. Такие дисциплины, как экономика или история, да и вся наука вообще, имеют внутренний интеллигибельный принцип, основанный на их постулате и больше ни на чем, так что все они в той или иной степени заражены неуверенностью. Эта непостижимость в последней инстанции отражается и в их внутреннем функционировании. Не избегают этого и точные науки, поскольку они тоже пребывают в рамках этой неопределенности субъекта и объекта.

Ж. Бодрийяр: В самом деле, с точки зрения стоицизма, стремление дополнить верой объектальность (objectalité), радикальность события бессмысленно! Вера немного стоит. Моя гипотеза заключается в том, что за системами верований, в которых мы развиваем этику реальности и придаем ей смысл, каждый обладает (независимо от уровня интеллекта и самосознания) радикальным эмпиризмом, в силу которого в глубине души никто не верит в идею реальности. У каждого свой предел радикальности, определяющий представление о мире, независимо от идеологий и верований. Не дополнять желание пафосом желания. Не дополнять веру пафосом веры. Не дополнять надежду надеждой. Все это только мешает нашему мышлению. Стоики знали об этом. Важно найти ясную перспективу. Постараться отбросить расхожие представления, субъективные или коллективные.

Ф. Пети: Какое место вы отводите мышлению?

Ж. Бодрийяр: Давайте предположим, что оно играет роль регулятора, каким-то образом смягчающего иллюзию мира. Оно позволяет нам жить, создавая вокруг себя рациональную конфигурацию, представление о мире, в котором возможно отражение. В таком случае оно выполняло бы позитивную функцию зеркала и позволяло бы получать информацию о мире, т.е. давало максимум информации и минимум энтропии. Это идеальное и идеалистическое представление. Давайте предположим, что это вызов, угроза реальности, то, что приближает ее конец, ускоряет движение к конечной цели, какова бы она ни была, и превосходит ее. Таким образом, по сути это катастрофическая форма, игра появления и исчезновения, которая мыслит мир как иллюзию или предполагает, что каким-то образом он уже исчез. В таком случае, оно в самом центре рациональной системы ведет тайную работу по ультра-рационализации мира, катастрофически ускоряя его движение к концу. Здесь мышление играет весьма ироническую роль. Из него хотели бы сделать позитивную стратегию, рациональное преимущество, но оно всегда ведет двойную игру. Возможно, это просто паразитическая форма, вирус, который развился внутри самой системы и который, благодаря пролиферации самой системы, дестабилизирует ее изнутри. В настоящее время именно такая версия представляется мне наиболее интересной.

Ф. Пети: Мне кажется, вашу мысль проще понять, обратившись к Делезу. Вы сказали, что мышление опирается на радикальное сомнение, у которого больше нет истины как горизонта. Я хотел бы спросить, прежде чем иллюстрировать ваш тезис, какой конкретный статус вы предписываете реальности. Виртуальность, в которой мы пребываем, как вы любите говорить, уже не производит реальность. Я задам вопрос иначе: вы производите реальность?

Ж. Бодрийяр: Я участвую в создании дискурса своим рефлексивным мышлением, так что и я веду двойную игру. Делез говорит, что мы производим концепты. В этом заключается наша работа. Мы производим не истину в общепринятом смысле, но форму видения, стиль, позволяющий видеть и производить дешифровку. Мышление функционирует, и именно мы заставляем его функционировать. Но я спрашивал себя, не функционирует ли эта контр-финальность мышления независимо от нас. И мне кажется, что, может быть, почти чудесным образом в этом процессе присутствует что-то вроде принципа активного зла, некий демонический порядок. Возможно, в этом процессе бессознательные акторы более активны, чем те, что встревают со своей мыслью. Если мышление — это функция, то это функция амбивалентная, я бы сказал даже, антагонистическая. Что-то, что ускользает от нас. Это одновременно и серое вещество, и черное. Эта неясная масса проходит через всю философию, в то время как радикальное и молчаливое разочарование больше не позволяют рациональному мышлению поддерживать трансцендентность, надежду, идеал…

Ф. Пети: Мышление обоюдоостро, значит ли это, что оно и убивает реальность, и выступает против этого убийства?

Ж. Бодрийяр: Да, она служит орудием преступления… 115

Бодрийяр говорит, что в начале своей работы он пытался учесть достижения всех популярных на тот момент дисциплин — психоанализа, марксистского анализа производства и бартовский лингвистический анализ. Однако вскоре он выяснил, что исследование мира вещей требует разрушения границ между дисциплинами и междисциплинарности.

Оригинал публикации: А.В. Дьяков. Ролан Барт: паломничества в страны Востока // ХОРА. 2009. № 2.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

РЕФЕРАТ ПО ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ

В начале XXI века остро ощущается кризисная ситуация, охватывающая все проявления человеческой жизнедеятельности. Ускоряются темпы глобализации, ведутся локальные войны, модернизация в обществе и экономике, научно-техническая революция и ее последствия, экологические катастрофы… Возрастающее материальное богатство современной цивилизации все острее обнаруживает кризисное состояние ее духовной сферы.

Все перечисленные явления с особой остротой ставят вопрос о философском осмыслении феноменов быта. Этими обстоятельствами и обусловлена актуальность темы реферата.

Объект: понимание культуры повседневности Жаном Бодрийяром.

Предметом данной работы является рассмотрение вещей в контексте данной концепции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. рассмотреть основные понятия вводимые Бодрийяром в сферу современной повседневной культуры;

2. проанализировать интерпретацию общественной жизни и быта Бодрийяром;

3. постараться соотнести концепцию повседневности с интерпретацией быта на основе археологических материалов.

Французский социолог, философ, культуролог, литературный критик, переводчик и профессиональный фотограф Жан Бодрийяр известен как один из наиболее выдающихся мыслителей XX века [5, с. 9]. Его можно по праву считается одним из ведущих теоретиков постмодерна [15, с. 144].

Родился Жан Бодрийяр в семье служащего 20 июля 1929 г в городе Реймс. Учился германистике в Сорбонне. В 1966-1970 гг. становится ассистентом, а затем преподавателем социологии. В 1970-1972 гг. – он доцент, а с 1972 г. – профессор Университета Парижа – Х Нантер [12; 17]. На рубеже 60-х гг. начал публиковаться как переводчик и литературный обозреватель, постепенно превратился в известного теоретика [6]. С 1972 г. начал сотрудничать с Институтом исследования социальных инноваций Национального Центра научных исследований. В 1986-1990 гг. становится научным директором Института исследования социально-экономической информации Университета Парижа – ІХ Дофин [12; 17]. С 80-х гг. помимо философских работ стали появляться интервью с ним и его собственные статьи, касающиеся актуальных тем современности. С 1990 г. занимался в основном писательским творчеством, но не оставил преподавание [6]. Работал под руководством французского социолога Анри Лефевра. Был знаком и испытал влияния семиотика и структуралиста Ролана Барта и канадского филолога Херберта Маршалла Мак-Люэна. Бодрийяр читал лекции в университетах Европы, США и Австралии [12; 17]. Умер Бодрийяр 6 марта 2007 в Париже [ 7 ].

Свою философскую деятельность начал с попытки критического переосмысления марксизма посредством обращения к структурно-лингвистическому психоанализу Ж. Лакана и структурной лингвистике Ф. Соссюра. В результате от дополнения критики политической экономии он перешел к разработке теории знака, символических объектов и коммуникаций, а затем создал собственную оригинальную теорию с привлечением обширного исторического материала [5, с. 10].

Примерно с конца 50 – начала 60-х гг. ХХ в. на Западе заговорили о наступлении общества Изобилия и Благоденствия, вследствие чего сфера повседневности становится объектом изучения философов и социологов. Вместо определения повседневности или сферы частной жизни на основе анализа политических, экономических и духовных процессов ее начинают определять философские заключения о современности. Центральное место внимания ученых повседневности обеспечило изменение ее роли в обществе. Повседневность становится объектом технократического регулирования, постепенно попадая под все большую зависимость от технического прогресса, выполняя функцию спроса на продукцию производства. Регулирование же повседневности осуществляется экономически, технически, политически и с помощью средств массовой информации. Это привело к рождению новых противоречий в жизни общества, противоречий между массой потребителей и технобюрократическими центрами, улучшающими общественную жизнь [2; 16, с. 252].

Двойственный смысл обретают вещи взаимодополняемые и способствующие слиянию целого; вещь старинная или экзотическая, которая на первый взгляд не вписывается в абстрактно-исчислимое знаковое отношение, также обретает двойственный смысл. Природность вещи оборачивается в ее историчность. "Стремление к подлинности, возрождение мифа о первоначале, реставрирование являются по сути поисками алиби или инобытия системы [3; 5, с. 23].

Существуют и другие определения вещи. Вещь – это изделие, автономно существующее творение человеческих рук – вписана в повседневный быт, в торжественный и праздничный ритуал, в трудовой и творческий процесс. Вещь – предмет и орудие труда, объект купли-продажи, полезная утварь и милая безделица. Став вещественным доказательством, вещь приобретает специфический характер, становится предметом специально изучения.

Изучая археологические артефакты всегда нужно помнить, что сама по себе вещь не несет в себе ни какой информации относительно быта. Чтобы понять для чего она использовалась обращать внимание на контекст, то есть окружающие его предметы [21, с. 32] .

В своей работе с археологическими источника или артефактами археолог проходит длинный путь по изучению данной вещи. Малое просто выкопать артефакт, его нужно почистить, зашифровать, классифицировать, а самое главное интерпретировать.

В изучении быта наших предков очень сильно помогают этнографические исследования. Изучая культуру и быт каменного века можно опираться на данные этнологов, которые изучают племена Австралии и Океании, Африки и Америки. Из-за своей изолированности долгое время эти племена находятся на стадии первобытнообщинного строя. Культуру средневековья можно изучать на основе племен Сибири.

Особенно интересует археологов в концепциях культуры: во-первых, материал для поверхностного наблюдателя мертв, статичен и разобщен (расчленен, фрагментарен), а познать желательно живые процессы, связи и структуры [8, с. 4 – 6]; во-вторых, материал разносторонен, разные сферы жизни представлены в нем очень неравномерно, некоторые вовсе не отражены непосредственно, а судить приходится и о них; в-третьих, интересующая археолога жизнь протекала очень давно и многие ее аспекты ему не знакомы, чужды; что бы понять их, нужно как-то соотнести их с современными нам явлениями, преодолевая разрыв во времени и нередко – в традиции [10, с. 158].

Изучая археологические артефакты всегда нужно помнить, что сама по себе вещь не несет в себе ни какой информации относительно быта. Чтобы понять для чего она использовалась обращать внимание на контекст, то есть окружающие его предметы.

Если говорить о стекле, то при раскопках городища чаще всего мы находим осколки стеклянных браслетов. Изучая физические свойства этих фрагментов, можно определить место и способ их изготовления. Но браслеты не были просто украшениями и предметами ремесла, они несли социальные функции для средневекового общества. Когда девушке исполнялось 12 лет, отец покупал ей такой браслет, чтобы показать, что она достигла возраста замужества. Особо статусной вещью считались бусы из стекла различного цвета и размера.

Кроме ювелирного стекла очень часто встречается кухонное стекло (осколки бокалов, бутылок, ваз), эти вещи были импортными и в целом виде показывали высокий статус человека, его финансовую обеспеченность.

Почва на территории нашей страны плохо сохраняет дерево, оно доходит до нас в фрагментарном виде, и поэтому сложно судить о его функциях в жизни средневекового населения.

Декоративным элементом керамики выступает орнамент. Это своего рода искусство наших предков, по нему можно определить к какой археологической культуре относится данный горшок, а следовательно если нам известна этническая принадлежность установить к культуре какого народа можно отнести данный орнамент. Достаточно часто орнамент встречается на средневековом оружие. После смерти владельца оружие намеренно портили, показывая тем самым его смерть.

Если говорить о печи, то, по мнению Бодрийяра, она несла в себе несколько функций (приготовление пищи, обогрев, свет) [3]. Но о их наличии археолог может судить в основном по находкам изразцов. Например, геральдические изразцы рода Сапег наполнены многофункциональной символикой, апеллирующей к различным пластам духовной культуры античности, переосмысленной и по-новому интерпретированной в эпоху Нового времени. Примером может послужить изразец найденный на раскопках Быховского замка – на замковом изразце изображен плюмаж ниспадающий с графской короны и рыцарского шлема над гербом выполнен в виде стилизованных листьев аканта. Известно, что акант (медвежья лапа) является греко-римским знаком триумфа и преодоления жизненных испытаний, символом которых и являются длинные мощные шипы этого растения. Стилизованное изображение листьев аканта на капителях коринфского ордера связано с греческим мифом о том, что акант вырастает на могиле героя [18, с. 9 – 10].

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

4. рассмотреть основные понятия вводимые Бодрийяром в сферу современной повседневной культуры;

5. проанализировать интерпретацию общественной жизни и быта Бодрийяром;

6. постараться соотнести концепцию повседневности с интерпретацией быта на основе археологических материалов.

1. Антонова, Е.В., Раевский Д.С. О знаковой сущности вещественных памятников и способах ее интерпретации / Е.В. Антонова, Д.С. Раевский // Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. – М., 1991. – С.207-232.

4. Галкин, Д.В. Новейший философский словарь / Сост. Грицанов А.А. – Минск, 1998 с.

5. Грицанов, А.А., Кацук, Н.Л. Жан Бодрийяр (Мыслители XX столетия) / А.А. Грицанов, Н.Л. Кацук – Мн.: Книжный Дом, 2008. - 256с.

8. Захарчук, Ю.Н. К вопросу о предмете и процедуре археологического исследования / Ю. Н. Захарчук // Предмет и объект археологии и вопросы методики археологического исследова- ния. - Л., 1975. – С. 4 – 6;

10. Клейн, Л.С. Новая археология (Критический анализ теоритического направления в археологии Запада) / Л.С. Клейн. — Донецк: Донецкий национальный университет, 2009. – 393 с.

12. Маньковская, Н.Б. Новая философская энциклопедия. В четырех томах. т. I. А – Д. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010, 291 с.

13. Можейко, М.А. Постмодернизм. Энциклопедия. / М.А. Можейко. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001.— 1040 с.

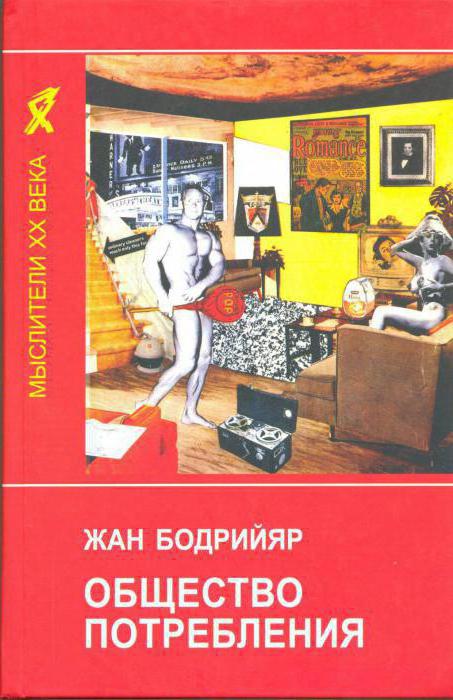

16. Самарская, Е.А. Бодрийяр Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры / Е.А. Самарская. – М.: Культурная революция; Республика, 2006, с. 281.

17. Современная западная философия. Энциклопедический словарь / Под. ред. О. Хеффе, В.С. Малахова, В.П. Филатова, при участии Т.А. Дмитриева. – М., 2009, с. 226-227.

18. Тресиддер, Дж. Словарь символов / Дж. Тресидер. – М, 1999.

21. Щапова, Ю.Л. Введение в вещеведение: естественно научный подход к изучению древних вещей / Ю.Л. Щапова. – М.: Изд. МГУ, 2000. – 144 с.

Жан Бодрийяр (1929-2007) –французский социолог, культуролог, один из наиболее социально-ориентированных известных представителей философии постмодернизма.

Основные произведения и книги:

1. Система вещей (1968) – первое в филосфии произведение постмодернизма

2. Общество потребления (1970)

3. К критике политической экономии знака (1972)

4. Символический обмен и смерть (1976)

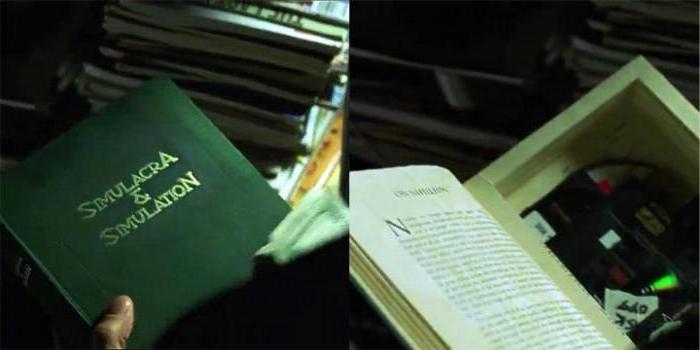

6. Симулякры и симуляция (1981)

7. В тени молчаливого большинства, или конец социального (1982)

8. Прозрачность зла (1990)

В чем схожесть этих понятий? Реальны ли эти понятия? Мы создаем категориальную сетку, накладываем на них, на мир. То, что зацепилось, то и осталось, не зацепилось – ушло.

| Сравнительная таблица по Ихабу Хасану | |

| Модернизм | Постмодернизм |

| Закрытая замкнутая форма | Открытая разомкнутая антиформа |

| Цель | Игра |

| Замысел | Случай |

| Иерархия | Анархия |

| Дистанция | Участие |

| Центрирование | Рассеивание |

| Жанр/границы | Текст/интертекст |

| Парадигма | Синтагма |

| Селекция | Комбинация |

| Корни/глубина | Ризома/поверхность |

| Означаемое | Означающее |

| Чтение | Письмо |

| Повествование/большая история | Антиповествование/малая история |

| Симптом | Желание |

| Тип | Мутант |

| Фаллоцентризм | Полиморфность/андрогинизм |

| Паранойя | Шизофрения |

| Истоки/причины | Различие/следствие |

| Бог-Отец | Святой дух |

| Метафизика | Ирония |

| Определенность | Неопределенность |

| Трансцендентное (внешнее) | Имманентное ( внутренне присущее) |

Постмодернизм исключает возможность принципа бинаризма как такового.

Использовалось и в Матрице (с помощью знаков описывается пространство).

Симулякр (фр. simulacres, от simulation - cимуляция) - это образ отсутствующей действительности, правдоподобное подобие, лишенное подлинника, объект, за которым не стоит какая-либо реальность. Это копия, оригинал которой безвозвратно потерян.

Социальность уступает место симуляции.

Бодрийяр предлагает рассматривать симуляцию как заключительный этап развития знака, в процессе которого он выделяет четыре стадии развития.

· Первая – отражение некой глубинной реальности;

· Вторая – маскировка и извращение этой реальности;

· Третья – маскировка отсутствия всякой глубинной реальности;

· Четвертая – утрата всякой связи с реальностью, переход из строя видимости в строй симуляции, т.е. обращение знака в собственный симулякр.

Например, объявление в газете:

первое оно есть,

вторая- потом можно приукрасить, чтобы продать,

третья стадия – сама реклама становится продуктом – смотрим как эстетический продукт (например, на фестивале рекламы уже смотрим уже может быть оторвано от реальности (Банк Империала – нет Банка, а реклама осталась),

четвертая – если бы в Лондоне появилась слово ГОРАП, люди привыкают, потом появляется под ним «покупайте пылесос ГОРАП, чайник ГОРАП и т.д. – это примеры симуляторов.

Реальность больше чем действительность, социальная реальность. Пример, берем современные телевизоры (4К) – картинка более насыщенная, чем реальность.

Речь идет о мироустройстве, главной особенностью которого – создание все более обыскусствленной среды обитания, в которой человек более не страдает от тяжкого труда, болезней, голода, насилия, войн и даже не переживает экзистенциальных душевных конфликтов.

Герой нашей статьи - Жан Бодрийяр - является известным социологом и философом-постмодернистом из Франции, который к тому же увлекается фотографией. Вот с такой интересной и разносторонней личностью мы сегодня познакомимся.

Жан Бодрийяр: биография

Ж. Бодрийяр появился на свет в Реймсе. О его детских годах почти ничего не известно, а сам он неохотно делится биографической информацией, поэтому журналистам известны самые крохи. Молодой человек окончил филологический университет, а после занялся наукой. Начинал Жан Бодрийяр как германист. Много раз он акцентировал внимание на том, что в семье является единственным человеком, который получил полное системное образование.

Ранние работы

Первые работы были посвящены творчеству Ф. Ницше и М. Лютера. Эти попытки писать носили литературно-критический характер и не имели под собой глубинных идей. Свои эссе Жан Бодрийяр публиковал в левом журнале. В это же время он начинает увлекаться фотографией, и данное искусство проходит красной нитью через всю его жизнь. В 1960-х годах публикуются первые самостоятельные переводы на французский язык Бертольда Брехта и Петерса Вайса. Под влиянием некоторых знакомых Жан бросает переводы и серьезно увлекается социологической наукой.

Вскоре наш герой активно сотрудничает с некоторыми левыми журналами, но участия в социальных протестах не принимает. Через некоторое время он обрывает всякую связь с радикальным левым движением.

Смена интересов

Социология

Люди перестают ценить человека как личность: всё измеряется знаками престижа, ценой тех или иных вещей. Таким образом, культура становится с каждым годом всё более дегуманизированной, а человек чуждается не только других, но и самого себя.

Философский трактат

Книги

Философия

Философия Жана Бодрийяра базируется на нескольких основополагающих идеях. Он ввёл в научную терминологию такое понятие, как гиперреальность, основа которой заключается в симуляции жизни. Единицы такой реальности – это симулякры, то есть знаки или символы, которые дают лишь отсылки к определенным образам, поэтому и признаются симулятивными. Философ популяризировал идею о трёх уровнях симулякров: обычные копии, функциональные копии и симулякры. К третьему виду он отнёс общественное мнение, моду и деньги - то есть символьные понятия.

Критика

Значительное внимание критик уделяет тому, что Жан Бодрийяр отказывается воспринимать положительные стороны описываемых явлений. Он как будто абстрагируется от плюсов, чтобы сконцентрироваться только на недостатках. Игнорирование противоречивых моментов сильно искажает восприятие информации. Ж. Брикмон и А. Сокал при анализе произведений философа сделали вывод, что он часто использует терминологию, недопустимую в данном контексте. Профессионалы отметили, что создаётся иллюзорная глубина рассуждений и мыслей социолога.

Цитаты

Жан Бодрийяр, цитаты которого можно найти в свободном доступе, заслуживает того, чтобы его произведения читали в полном объёме. Для того чтобы вникнуть в суть его мыслей, необходимо погрузиться с головой в его реальность. Ниже будут приведены некоторые его цитаты, надо которыми можно поразмышлять без чтения всего произведения.

- Человек не может освободиться от своих вещей, вещи не свободны от человека.

- Зеркало придаёт пространству завершенность.

- Все соблазн, и нет ничего, кроме соблазна.

- Мы находимся в мире, в котором все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла.

- Мы уже не способны верить, но мы верим в того, кто верит. Мы уже не способны любить, но мы любим лишь того, кто любит. Мы не знаем, чего хотим, и хотим лишь того, чего хочет кто-то.

- В нашей цивилизации все больше и больше вещей и все меньше и меньше терминов для их обозначения.

- Вещи — это бытовая мифология, в которой гасится наш страх времени и смерти.

Мы привели наиболее показательные цитаты философа. Они отлично демонстрируют его отношение к реальности и общие философские идеи. Удивительно, что такой маленький отрывок текста способен натолкнуть на глубокие размышления. В любом случае произведения таких ученых, как Ж. Бодрийяр желательно читать всем, так как они понятны широкому кругу читателей и несут в себе полезную для современного мира и общества информацию.

Содержание

1. Понятие симулякра и анализ потребления 4

2. Экранно-реальная катастрофа 6

3. Антиципация реальности образами 9

4. Воздействия масс-медиа на примере рекламы 10

Образ и симулякр в концепции Жана Бодрийяра* 13

Заключение 27

Список источников 32

Работа содержит 1 файл

Бодрияр и Симулякры.docx

Образ и симулякр в концепции Жана Бодрийяра*

С точки зрения Уильяма Меррина 2 существует ряд типичных заблуждений, свойственных интерпретаторам Бодрийяра. Первым из этих заблуждений является распространенная точка зрения, согласно которой симулякр, представляет собой чисто постмодернистский термин, отражающий состояние современного общества. При этом упускается из виду тот факт, что симулякр – это концепт, имеющий длительную историю, появившийся в проблемном поле философии задолго до возникновения культуры постмодерна.

Соответственно, разработку проблематики симулякра у Бодрийяра необходимо рассматривать, в первую очередь, в рамках развернувшегося в философии ХХ века проекта преодоления платонизма и метафизики. Концепция симулякра позволяет по-новому поставить вопрос о соотношении истины и репрезентации. Согласно Бодрийяру, история симулякра – это история образа и история его рецепции, вопроса о его эффективности, свойственного западной культуре в целом.

Переход от образа, который что-то скрывает, к образу, который скрывает то, что за ним ничего не стоит, является для Бодрийяра важнейшим поворотным пунктом. Первое понимание образа воплощается в учении об истине как сокрытом. Второе понимание открывает эру симуляции и симулякров, где больше нет ни критерия истинности, ни надежды на ее обретение. Именно по этой причине, для Бодрийяра оказывается значимой философия Ницше, знаменующая собой кризис репрезентации.

Переход от понимания образа как подлинной реальности к образу-изображению можно, следовательно, трактовать как переход от образа к знаку. С этой точки зрения определяющим является тот момент, когда устанавливается различительная оппозиция между означающим и означаемым, знаком и референтом, свидетельствующая о появлении семиологии как учения о знаках.

Читайте также: