Учитель говорит что нужно отправить доклад в виде архива

Обновлено: 25.06.2024

Работа с архивными документами, безусловно, прерогатива ученых и краеведов. Но не следует забывать о том, что интерес к прошлому зарождается, как правило, в школьные годы на уроках истории и для некоторых становится в дальнейшем профессией. Работа с подлинными источниками на уроках, элективных курсах или в рамках научного общества учащихся является самым эффективным методом развития интереса к познанию истории.

Следует заметить, что молодое поколение страны за последние десятилетия принципиально изменилось. Оно живет в условиях перехода страны на новые экономические основы, в условиях демократизации, формирования гражданского общества и правового государства. Молодые люди уже привыкли к плюрализму мнений, они стремятся найти собственное объяснение многим событиям истории и современным процессам. Кардинально изменилось и содержание курса отечественной истории наряду с методикой его преподавания.

В целом, можно отметить тот факт, что вся система информации претерпела коренные изменения. У современных школьников такое множество источников информации, какое не знали предшествующие поколения. В настоящее время они могут сопоставить сведения по истории, почерпнутые из учебников и на уроках истории, с многочисленными сведениями, получаемыми в семье, из периодической печати, радио, телевидения, Интернета и т.п.

В этих принципиально изменившихся условиях чрезвычайно усложнилась работа школьного учителя истории, перед которым ставятся важные задачи. Современное историческое образование должно служить целям консолидации общества, формирования активных его членов, воспитания молодежи на принципах гражданственности и патриотизма.

В настоящее время специалистами признается, что период новейшей истории России имеет особое значение в процессе преподавания курса отечественной истории в средней школе. Изучение и оценивание событий ХХ века является своеобразным мостом к пониманию современного развития нашего государства. В связи с этим, на изучение данного периода программы по истории отводят около 50% учебного времени в старшей школе.

Главной проблемой работы в этом направлении является преподавание курса в условиях множества точек зрения в исторической науке на события ХХ века, неоднозначная их трактовка, сохранение дискуссионности ряда вопросов новейшей истории России. Как оценивать то или иное событие школьникам, чьей точки зрения следует придерживаться, по какому учебнику целесообразнее готовиться к итоговой аттестации, когда только по истории ХХ века их выпущено около двадцати.

Что может помочь преодолеть подобные сложности в преподавании?

Методическое объединение преподавателей общественных дисциплин нашей школы ставит приоритетной задачей в преподавании курса истории опору на практическую, исследовательскую деятельность обучающихся. С нашей точки зрения, важную роль в понимании происходивших в ХХ веке событий, играет обращение к подлинным документам эпохи и развитие аналитических навыков у старшеклассников. “Его Величество – ДОКУМЕНТ” – вот ключ к пониманию истории! В подтверждение этого, можно привести пример из опыта работы. Проводя со школьниками исследование о бытовых условиях спецконтингентов ЧТЗ в годы Великой Отечественной войны, ребята обнаружили среди документов Объединенного государственного архива Челябинской области (ОГАЧО) приказ директора завода И.М.Зальцмана об открытии мастерской, состоящей из трудармейцев, по плетению лаптей. Каково было их изумление! Ведь для них лапти были сопоставимы только с древнерусской историей. Даже десять прочитанных учебников истории не дали бы им возможности прочувствовать все тяготы войны так, как это сделал всего лишь один документ.

Прикосновение (в прямом и переносном смысле) к подлинным документам, десятилетия хранящихся на стеллажах архивных учреждений, несущих многоплановую информацию: от содержания, до стиля и грамотности исполнения, качества бумаги (например, в связи с проблемой нехватки бумаги в Челябинской губернии в 1920-е гг. записи в учреждениях велись на … чайных этикетках (!), которых после проведения национализации чаеразвесочных фабрик города оказалось предостаточно) вызывает несомненный интерес у школьников, имеет колоссальный воспитательный эффект.

Архивы на современном этапе играют значительную роль в развитии исторической науки и краеведения. В Челябинской области для работы архивной службы созданы благоприятные условия, в конце 1990-х гг. областной архив получил новое, современное здание, ставшее украшением центра города. Работники архивов ведут большую просветительную работу: регулярно проводят конференции, в том числе и с приглашением студентов и школьников, снимают видеофильмы и сюжеты для телевидения, проводят экскурсии для школьников, активно занимаются издательской деятельностью [1]. После процесса “открытия архивов”, который произошел в 1990-е гг. документы архивов стали доступными не только для специалистов, но и для всех интересующихся прошлым своей страны, края.

Безусловно, вышеизложенное не означает, что каждый школьник должен в процессе изучения школьного курса истории работать с подлинными архивными документами. Это, конечно, излишне и практически невозможно. Во-первых, архивы, как научные учреждения не готовы принять такую массу школьников, да и методы работы с бесценными материалами архивов пока остаются прежними: исследователи работают в читальных залах с подлинниками, работа с документом через монитор пока не практикуется, по крайней мере, в челябинских архивах, что влияет на сохранность документов. Во-вторых, должен соблюдаться принцип личного интереса школьника, а значит, его добровольного участия в подобного вида деятельности. Большинству старшеклассников достаточно иметь представление о работе архивной службы, что можно сделать путем организации экскурсии в архив, а также учиться анализировать исторические источники на практических занятиях в рамках уроков истории.

Рассмотрим некоторые формы использования архивных документов в процессе преподавания новейшей истории в общеобразовательной школе.

1. Использование архивных документов ОГАЧО на уроках для конкретизации общероссийской истории.

Следует отметить, что документы, рассказывающие о жизни людей в нашем крае, более понятны и близки учащимся, чем отвлеченное изучение исторических событий. В целом, документы областного архива позволяют конкретизировать, а также сделать нагляднее и доступнее изучение общероссийской истории. Учитель может применять подборки архивных материалов ОГАЧО на уроках истории России при изучении многих тем, особенно там, где Южный Урал сыграл не последнюю роль в развитии событий в целом по стране.

Так, при изучении темы “Первая российская революция 1905 – 1907 гг.”, школьники могут познакомиться с конкретными требованиями бастующих уральских рабочих, что позволит им лучше усвоить вопрос о причинах революции. При изучении темы “Революция 1917 г.” школьникам представляются документы различных органов власти, сформировавшихся на Южном Урале – от Комитетов общественной безопасности, Комитетов спасения революции до Советов рабочих и солдатских депутатов, что дает возможность четче представить сложившийся в стране кризис власти. Для лучшего уяснения позиций представителей белого и красного движения, при изучении темы “Гражданская война и её последствия” учащиеся могут рассмотреть в сравнении листовки, приказы о мобилизации, постановления принятые той и другой противоборствующей стороной.

Большое значение имеет рассмотрение архивных документов в вопросе о методах проведения сталинской модернизации страны. Как известно, Урал, в ходе реализации этой политики, стал одним из важнейших индустриальных регионов. Школьникам предлагается ряд документов о методах и формах организации грандиозного строительства Магнитогорского металлургического комбината, Челябинского тракторного завода, Челябинского электрометаллургического завода и других объектов первых пятилеток. Интерес школьников, как правило, вызывают документы об организации труда строителей (обязательства по соцсоревнованию, агитационные плакаты и т.п.) и об их повседневной жизни (быт, питание, жилье, общение, отдых, получение образования, как общего, так и профессионального и т.п.).

Не обойтись без использования документов архива и для раскрытия темы “Тыл в годы Великой Отечественной войны”. Документы о городе Челябинске, который во всей стране был известен как легендарный “Танкоград”, как нельзя лучше помогают школьникам выяснить то, как была организована эвакуация людей и предприятий на восток страны, какую продукцию выпускали труженики Урала, каков был их быт, каковы были проблемы. На сегодняшний день рассекречены архивные документы, позволяющие восстановить “историческое равновесие” в знаниях об этом периоде.

Исходя из опыта работы, заметим, что конкретизация общеисторических представлений на местных документальных материалах интересна большинству старшеклассников, вне зависимости от выбранного ими профиля обучения. Происходит это, прежде всего потому, что многие события приближены к школьникам через историю своей семьи, поэтому не могут быть им неинтересны.

2. Организация практической работы с документами (уроки-практикумы).

Следует отметить, что архивные материалы можно использовать на школьных уроках не только в качестве дополнительного, конкретизирующего общероссийские события материала, но и их изучение может стать основой построения уроков. Самый эффективный вид работы с документами можно организовать через практические занятия, разработав к ним вопросы и задания. Например, по темам: “Повседневная жизнь на Урале в начале ХХ века”, “Методы проведения индустриализации и коллективизации в СССР на примере Южного Урала”, “Трудовые будни Танкограда” и другим.

Практические занятия целесообразно организовывать, прежде всего, на уроках в классах гуманитарного профиля. Логичным является и проведение практикумов в раскрытии тем, обозначенных в областном базисном учебном плане как уроки реализации регионального национально-этнического компонента.

Проведение практикумов со старшеклассниками позволяет развивать у них в ходе изучения документов, аналитические, исследовательские навыки, а также умение оценивать исторические события, вырабатывать и отстаивать собственные суждения, нередко позволяет формировать навыки ведения дискуссии. Для проведения практических занятий в школе разработаны памятки по изучению источников и сформированы комплекты документов по различным периодам новейшей истории. В комплекты входят как опубликованные документы (например, в сборниках, хрестоматиях, журналах), так и собранные учащимися школы в процессе работы в ОГАЧО за период с 1995 по 2006 год. Документы подшиты в тематические папки, снабжены вопросами и заданиями, а также справочными и сопроводительными материалами. Комплекты составляют не менее пятнадцати экземпляров по отдельной теме для использования в виде раздаточного материала на уроке.

Обращение к подлинным документам в ходе проведения практикумов позволяет обучающимся увидеть детали исторического процесса, сформировать собственное мнение на развитие исторических событий, сопоставив его с точкой зрения профессиональных историков, выраженной в учебных пособиях.

3. Использование архивных документов в процессе преподавания элективных курсов.

В связи с проведением эксперимента по переходу к профильному обучению в старшей школе, важная роль отводится преподаванию элективных курсов. Среди многочисленных курсов, предлагаемых старшеклассникам, выбравшим гуманитарный профиль, в течение многих лет остаются популярными курсы “Источниковедение” (35 часов), “Архивное дело” (35 часов), “История Южного Урала с организацией исследовательской деятельности учащихся” (70 часов), посещая которые все заинтересовавшиеся работой с подлинными документами могут развить свои знания и навыки в этом вопросе. На занятиях курсов “Источниковедение” и “Архивное дело” старшеклассники-гуманитарии подробно знакомятся с классификацией исторических источников, организацией архивного дела в стране и в Челябинской области. Практическая направленность курсов позволяет развивать навыки и умения работы старшеклассников с источниками, в том числе с архивными документами.

В процессе изучения элективного курса “История Южного Урала с организацией исследовательской деятельности учащихся” учащиеся наряду с получением основательных знаний по истории своего края, по теории исследовательской деятельности, овладевают практическими умениями и навыками исследовательской работы. Значительную роль в этом процессе играет умение анализировать архивные документы.

4. Архивные документы в деятельности исторической и краеведческой секций НОУ.

- Антипин Н. “Южноуральцы в годы русско-японской войны 1904–1905 гг.” (1-е место на всероссийском конкурсе “Человек в истории. Россия – ХХ век” (2004); 1-е место на всероссийских юношеских чтениях имени В.И.Вернадского (2004–2005), 1-е место и медаль имени Галуа на всероссийском конкурсе “Первые шаги” (2005) и др.);

- Юшков Д. “Вклад предпринимателя В.М.Колбина в изменение уклада жизни и быта жителей г. Челябинска в конце Х1Х – начале ХХ века” (3-е место на всероссийском конкурсе “Человек в истории. Россия – ХХ век” (2005); 1-е место на всероссийских юношеских чтениях имени В.И.Вернадского (2004) и др.);

- Валиахметов И. “Новые подходы к освещению белочешского мятежа на Урале. 1918–1919 гг.” (грамота за лучшие архивные материалы на всероссийских юношеских чтениях имени В.И.Вернадского (2004), 1-е место на районной конференции НОУ (2005) и др.);

- Краева Е. “Образ южноуральского нэпмана. 1921–1928 гг.” (2-е место на всероссийском конкурсе “Человек в истории. Россия – ХХ век” (2007), грамота за лучшие архивные материалы на всероссийских юношеских чтениях имени В.И.Вернадского (2007), 1-е место на региональной конференции “Интеллектуалы ХХI века” (2007) и др.);

- Витушкина Д. “Методы антирелигиозной деятельности большевиков на Урале в 1920–1930-е гг.” (грамота за лучшие архивные материалы на всероссийских юношеских чтениях имени В.И.Вернадского (2004), специальная грамота Русского национального культурного центра г.Челябинска и др.);

- Бородулина В. “Женский вопрос в 1920–1930-е гг.” (1-е место на всероссийских юношеских чтениях имени В.И.Вернадского (2005) и др.);

- Малышева Е. “Жизнь южноуральских крестьян в 1920–1930-е гг. (на примере Увельского района Троицкого округа Уральской области) по протоколам партийных чисток и свидетельствам очевидцев” (3-е место на всероссийском конкурсе “Человек в истории. Россия – ХХ век” (2006), грамота за лучшие архивные материалы на всероссийских юношеских чтениях имени В.И.Вернадского (2006), 1-е место на региональной конференции “Интеллектуалы ХХ1 века” (2006) и др.);

- Степанов Д. “Донос как способ взаимоотношений человека с властью. 1920–1940-е гг.” (1-е место на всероссийском конкурсе “Человек в истории. Россия – ХХ век” (2003), грамота за лучшие архивные материалы на всероссийских юношеских чтениях имени В.И.Вернадского (2003), 1-е место и медаль имени Галуа на всероссийском конкурсе “Первые шаги” (2003), 1-е место на областной конференции НОУ (2003) и др.);

- Брагин А. “Трудности процесса эвакуации в годы Великой Отечественной войны на примере Челябинской области” (1-е место на всероссийских юношеских чтениях имени В.И.Вернадского (2003) и др.);

- Буркова Е., Аксенова Н. “Военнопленные германской армии на Урале. 1942 – 1955 гг.” (2-е место на всероссийском конкурсе “Человек в истории. Россия – ХХ век” (2001), 1-е место на областной конференции НОУ (2001) и др.)

- Павлов Р. “Быт солдат Афганской войны. 1979– 989 гг.” (1-е место на всероссийском конкурсе “Человек в истории. Россия – ХХ век” (2005), 1-е место на всероссийских юношеских чтениях имени В.И.Вернадского (2005), 2-е место на всероссийском конкурсе “Первые шаги” (2005), 1-е место на областной конференции НОУ (2005) и др.) и многие другие работы.

Все указанные исследования выполнены на основе подлинных архивных материалов. Юные исследователи не боятся браться за изучение проблемных вопросов уральской истории. Школа признательна специалистам ОГАЧО, без чьих советов учащимся сложно было бы ориентироваться в мире документов. Авторы работ получили высокую оценку, как на региональном, так и на всероссийском, а некоторые работы и на международном уровнях. Но, главное – не победы на конкурсах. Главное – это то, что через документ, через практику работы с источником, старшеклассники овладевают навыками исследовательской деятельности и, как результат, осознанно выбирают себе специальность. Все авторы указанных ранее работ стали студентами исторических и политологических факультетов различных высших учебных заведений, что подчеркивает высокую результативность подобной деятельности. В целом, за период 1995–2006 годов, 43 выпускника школы продолжил обучение на исторических факультетах городских университетов (ЧелГУ, ЮУрГУ, ЧГПУ).

Накопленные школой в процессе работы архивные материалы позволили выпустить учебное пособие по истории Южного Урала для 9-х классов [2], рекомендованное для изучения в школах Челябинской области и на сегодняшний день позволяют подготовить издание хрестоматии по истории ХХ – начала ХХI века для школьников Южного Урала с соответствующим методическим и справочным аппаратом. Надеемся, что при поддержке сотрудников ОГАЧО, преподавателей вузов, издателей данный проект будет осуществлен. Современная школа остро нуждается в подобного рода пособиях.

Примечания:

1. Челябинская область 1917–1945. Сборник документов и материалов. Челябинск: Юж-Урал. кн. изд-во, 1999.; Эти детские военные годы 1941–1945. Сборник документов и материалов. Ч., 2000.; Архив – хранитель времени: История архивной службы Челябинской области в документах, воспоминаниях, фотографиях / Под ред. А.П.Финадеева. Челябинск, ЧПО “Книга”, 2004. 333 с.; ил.; Объединенный государственный архив Челябинской области: путеводитель. Т.2 / Гос. ком. по делам арх. Челяб. обл., Гос. учреждение “Объед. гос. арх. Челяб. обл.”; редкол.: А.П.Финадеев (гл. ред.) и др.; сост.: М.В.Полухина (отв. сост.) и др.; науч. консультанты: А.П.Абрамовский, В.Н.Новоселов. – Челябинск: Дом печати, 2005. 630 с. и др.

2. Салмина М.С. История Южного Урала ХХ – начало ХХI века. – Челябинск: “Взгляд”, 2004.

Разные уроки и рекомендации, по компьютерам, программам и операционным системам.

пятница, 13 сентября 2013 г.

У нас откроется окно Добавления файлов в архив:

В котором нам нужно настроить некоторые параметры:

1 — Задать имя файла (для передачи файлов через интернет, имена лучше задавать латинскими буквами, чтобы не возникло проблем с кодировками и т.п.)

2 — Выбрать тип архива (мы об этом уже говорили)

3 — Задать степень сжатия (чем сильнее сжатие, тем меньше будет наш файл архива)

4 — Нажать кнопку ОК для создания архива.

Вот диалог программы-архиватора 7-zip:

Как видно на рисунке, почти все одинаково, ну да, называется немножко по разному, но в принципе, разобраться то элементарно.

После упаковки, у нас появился файл архива, который по размеру всего лишь 31,6 килобайта, из бывших 3,73 мегабайта!

У нас откроется диалог задания пароля:

В котором следует заполнить оба поля, т.е. поле для пароля и поле для подтверждения пароля и нажать кнопку ОК.

7-zip— Для создания архива защищенного паролем, в окне создания архива, заполняем два поля, естественно пароль и подтверждение пароля:

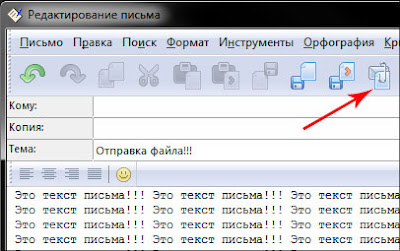

После чего, у Вас откроется диалог выбора файлов:

В котором нужно: — указать путь к файлу, т.е. перейти к папке в которой у Вас хранятся файлы для пересылки, или в которой Вы создавали архив. Выбрать нужный файл и нажать на кнопку Открыть.

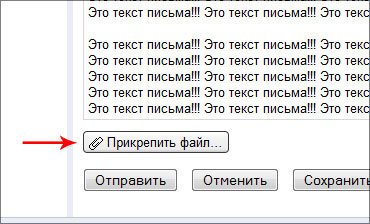

После чего, файл будет загружен на почтовый сервер и добавлен к письму:

Для добавления файла нажимаем кнопку Вложить файл

После чего у нас появится файл вложения:

После чего у нас появится файл вложения:

Во-многие почтовые программы, в момент создания письма, добавлять вложения можно просто перетаскиванием мышкой файлов в окно редактирования нового письма (как из папки в папку).

Костромской машиностроительный техникум

Основная задача электронного архива – оперативное обеспечение доступа к необходимым документам. Поиск документа в бумажном архиве может отнимать до недели рабочего времени. Как следствие общая эффективность работы бумажного архива с каждым годом падает. Таким образом, создание электронного архива документов организации встает острой проблемой перед специалистами.

Тема настоящей статьи — организация электронного архива документации масштаба образовательного учреждения. Отличительными особенностями систем управления документами являются:

Причем надежное хранение информации для систем масштаба образовательное учреждение подчас важнее, чем производительность.

Схема построения электронного архива образовательного учреждения

В зависимости от конкретной реализации наиболее часто используются двух- и трехуровневые логические схемы построения архивных систем На самом низшем уровне располагается рабочий электронный архив, в котором находятся вновь создаваемые неутвержденные документы. Физически документы, как правило, размещаются на компьютере автора. Средний уровень (встречается не всегда) отвечает за хранение документов, проходящих утверждение. В ряде случаев эту функцию берет на себя архив пользователя. На данном этапе документы могут храниться уже как на его компьютере, так и на сервере образовательного учреждения. Высший уровень — это электронный архив образовательного учреждения, в который помещаются документы после утверждения (и другие, требующие архивного хранения). Документы хранятся на одном или нескольких серверах архивной службы образовательного учреждения, а также на внешних устройствах массового хранения информации и съемных носителях.

Специфика работы с документами.

Построение электронного архива образовательного учреждения заключается в хранении большого числа документов, справочников, наработок преподавателей, электронных экземпляров книг, чертежей (как в векторных, так и в растровых форматах) и связанных с ними документов (спецификаций, технической документации и т. п.). Уже сам процесс ввода информации в электронный архив с бумажных носителей требует иного программного и аппаратного обеспечения, чем для просто текстовых документов. Помимо этого, при обработке документов используется специальное прикладное программное обеспечение — системы автоматизированного проектирования, интеграция которого с архивной подсистемой представляет собой сложную и неоднозначную задачу. И, наконец, в образовательном учреждении используется офисное программное обеспечение, интеграция которого с системой электронного архива крайне желательна. Большинство предлагаемых в настоящий момент на рынке систем управления документами ориентированы или только на работу с офисными приложениями и документами, или только с технической документацией (так называемые системы TDM). Система, обеспечивающая интеграцию в единое целое офисного и технического документооборота, заслуживает самого пристального внимания.

С чего же начать?

Для организации электронного архива документации необходимы следующие компоненты.

- Средства для перевода информации с бумажных носителей в электронную форму.

- Средства для хранения данных — архив (сервер иди электронный хранитель).

- Система передачи данных, (наличие локальных сетей).

- Средства для печати копий архивных данных.

- Программное обеспечение системы управления документами (электронной архивной системы).

Выбор сетевой операционной системы

Групповая работа в настоящее время не представляется возможной без объединения компьютеров в сеть. А уж организация корпоративного электронного архива без этого просто невозможна. Если у вас уже установлена сеть и используется сетевая операционная система, то крайне желательно, чтобы выбранная вами система электронного архива поддерживала работу в данной сети. В противном случае придется переходить на новую сетевую операционную систему, что связано с большими неудобствами, или не использовать такую архивную систему. Что, скорее всего, вы и сделаете. Отсюда вывод: система электронного архива должна поддерживать работу с как можно большим количеством сетевых операционных систем. Желательно использование одного типа сетевой операционной системы в масштабах образовательного учреждения.

Где хранить данные?

Относительно аппаратного обеспечения для архивного хранения данных все зависит от ваших финансовых возможностей — можно поставить RAID-массивы жестких дисков. Для хранения архивных данных, предназначенных только для чтения, все чаще приобретаются дисководы для записи дисков DVD

Система электронного архива должна позволять строить сложные иерархические распределенные системы архивов.

Серверы баз данных типа Sybase SQL Server, MS SQL Server, Oracle и другие SQL-серверы прекрасно справляются с задачей хранения больших объемов данных и обработкой многих запросов пользователей. При этом по сети пересылаются только запрос пользователя и ответ на него, а вся операция по поиску данных производится на мощном сервере. Ясно, что нагрузка на сеть при этом резко снижается.

Что хранить: вектор или растр?

Всем, кто работал с системами автоматизации черчения и САПР, известно, что в подавляющем большинстве случаев они оперируют информацией в векторных форматах. Достоинства векторных изображений в том, что их легко можно изменять, масштабировать и, в ряде случаев, проще отображать. Но изображения, введенные в компьютер с помощью сканеров, имеют растровый формат. Растровые форматы, к сожалению, не воспринимаются в чистом виде большинством САПР. Поэтому активное развитие получили системы перевода изображений из растровых форматов в векторные — векторизаторы.

СКАНИРОВАНИЕ и ВВОД.

Документация

в зависимости от профиля и истории имеются различные документы, как по содержанию, так и по состоянию, форматам.

Сканирование

Сканирование – способ перевода документа из бумажной формы в электронный. Сканирование является составляющей процесса перехода от бумажного ведения дел и бумажных архивов к электронным системам хранения информации и работы с ней.

Ввод и индексация

Одним из наиболее трудоемких и длительных этапов внедрения любой системы электронного документооборота является первичный залповый ввод информации. Будь то сканирование и создание минимальной карточки электронного документа с 4-5 атрибутами или полное распознаванием текста документа.

Оборудование

Сканирование осуществляется аппаратным обеспечением - сканерами, системами хранения, компьютерами и других вспомогательных устройств.

Работа через Internet/intranet

Поиск более простого и дешевого по сравнению с традиционными системами управления документами решения приводит многих к идее организовать работу с использованием сетей Internet/intranet. В зависимости от сложности обеспечения взаимодействия можно выделить следующие основные уровни организации работы.

Ввод информации в архив с бумажных носителей.

Архив содержит бумажную документацию. Проблема перевода накопленной информации с бумажных носителей в электронную форму усугубляется большим форматом (до A0) и плохим качеством носителей (ватман, синьки, кальки). Отдельное место занимает вопрос ввода информации с бумажных носителей. Поскольку формат исходных документов очень большой, то стандартные сканеры формата A4 непригодны для массового ввода технических документов. Для ввода документов формата до A0 служат специализированные сканеры, производительность которых значительно ниже (по понятным причинам). Эти сканеры обеспечивают точность, нужную для ввода чертежей или карт. Кроме того, учитывая плохое качество бумажных документов (калек и синек), совершенно необходимыми представляются фильтрация фона и компенсация искажений носителей.

Настройка системы на соответствие требованиям отечественных стандартов

Учителя жалуются, что им приходится заполнять миллион бланков, бумажек и отчётов, — учить детей некогда. Наш блогер, учитель Наташа Нетрусова, рассказывает, какие документы учитель должен заполнять, а какие может игнорировать (и по закону ему за это ничего не будет).

Учителя жалуются, что основная их работа — бумажная. Но вешать её на учителя противозаконно. Давайте разберёмся, как должно быть и как этого достичь.

1. Кто решает, что должен учитель?

2. Что требует квалификационный справочник?

Должностные обязанности учителя:

- разработка рабочих программ по предмету;

- ведение электронных форм документации, в том числе электронных журналов и дневников обучающихся.

Немного подробнее о рабочих программах. Согласно ФГОС, работодатель вправе требовать только:

- планируемые результаты освоения дисциплины, курса;

- содержание учебного предмета, курса;

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

Если от вас требуют чего-то ещё и это не прописано в вашем трудовом договоре — просто не делайте.

- Разработка программ учебных дисциплин;

- Планирование учебных занятий;

- Проектирование воспитательных программ;

- Разработка (совместно с другими специалистами) программ индивидуального развития ребёнка;

- Участие в разработке основной программы образовательной организации (только для дошкольного образования);

- Планирование образовательной работы в группе детей (только для дошкольного образования);

- Планирование специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными потребностями (только для основного и среднего общего образования).

Скажу чуть подробнее о планировании учебных занятий. Планы учитель составляет для себя. Администрация может их потребовать только в случае каких-то происшествий, например жалоб родителей. Никаких установленных форм таких планов нет, все носят рекомендательный характер.

4. Что нужно от классного руководителя?

Чтобы избавиться от лишней отчётности, будем опираться на Методические рекомендации об осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений.

Почему электронные журналы пока не спасают школы (хотя должны бы)

Поясняя функции классного руководителя, они в первом пункте уточняют, что среди прочих организационно-координирующих функций ему необходимо вести документацию, а именно классный журнал и план работы классного руководителя.

5. Почему же всё плохо?

Региональные и муниципальные органы власти всё чаще направляют в школу запросы, требуют разную информацию. Отвечать — работа администрации, но школа часто распределяет такую нагрузку между учителями. Также в школу приходят запросы от разных органов власти, не относящиеся напрямую к образованию. Директор должен помнить, что никому, кроме органов управления образованием, школа ничего предоставлять не обязана. На запросы других организаций можно не отвечать. Спрашивайте, на каком основании требуют информацию.

6. Что сделать, чтобы было хорошо?

Посмотрите на все отчёты, которые вам приходится составлять. Разделите, какие относятся к обязанностям учителя, а какие навязаны вам. Узнайте, на каком основании администрация даёт вам дополнительные обязанности. Если это устные распоряжения и приказы, не соответствующие вашим обязанностям, — не выполняйте их.

Возможно, вы подписали трудовой договор или должностную инструкцию, где согласились на лишнюю бумажную работу. Тогда надо избавиться от лишних обязанностей в документах. Это непростой процесс. Для начала обратитесь в трудовую инспекцию, если не поможет — в суд.

Пока я писала эту статью, я обнаружила, что много бумажной работы учителя создают себе сами. Кто-то, например, рассылает всем родителям информацию, к какому времени их ребёнку приходить на зачёт. Здесь учитель снимает ответственность с детей и берёт её на себя. У вас есть такая самонавязанная работа?

Нагрузка педагогов в школе: работа и жизнь

Ожидаю комментарии про то, как администрация найдёт способ ущемить непокорного учителя. Способы есть разные, в том числе и те, что вне правового поля. Я не смогу каждому учителю прислать по адвокату, всё зависит от вас. Выбирайте: защищать свои права или сетовать на обилие бумажной работы.

Читайте также: