Учебные заведения нижнего новгорода доклад

Обновлено: 10.07.2024

Колледж телекоммуникаций Московского технического университета связи и информатики

Ногинский филиал Московского государственного областного университета

Нижегородский медицинский колледж

Нижегородский автотранспортный техникум

Нижегородский индустриальный колледж

Нижегородское речное училище имени И.П. Kyлибина Волжского государственного университета водного транспорта

Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова

Нижегородский экономико-правовой колледж имени Героя Советского Союза Бориса Павловича Трифонова

Нижегородский авиационный технический колледж

Cпецпроекты

Высшее образование онлайн

Я б в нефтяники пошел!

Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА

Международный колледж искусств и коммуникаций

Английский язык

Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.

15 правил безопасного поведения в интернете

Олимпиады для школьников

Первый экономический

Билет в Голландию

Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.

Цифровые герои

Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.

Работа будущего

Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет

Профессии мечты

Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.

Экономическое образование

О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.

Гуманитарная сфера

Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.

Молодые инженеры

Табель о рангах

Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.

Карьера в нефтехимии

Колледжи Нижегородской области

Лучшие колледжи Нижегородской области – найдено 92 колледжа и 425 программ обучения (бакалавриата, специалитета) в 2022 году на Учёба.ру. Список университетов, институтов, академий, факультетов Нижегородской области с адресами, отзывами, фото, стоимостью обучения и проходным баллом.

Презентация предназначена для использования на уроке по курсу " История Нижегородского края" в 9 классе.

Развитие системы образования в Нижегородской губернии в первой половине XIX в.

Выполнила: Ляпина И.И.

1. Реформа системы государственного образования и открытие Нижегородской всесословной гимназии.

Правительство Александра I уделяло пристальное внимание

36 развитию образования в империи. Чем была вызвана необходимость развития отечественного образования в начале ХIХ века? Согласно реформе 1802 года, инициированной Министерством народного просвещения, создавались четыре ступени учебных заведений: одногодичные приходские училища, двухгодичные уездные училища и четырехгодичные гимназии и университеты, взаимосвязанные между собой. Вся территория страны разделялась на шесть учебных округов с университетом в центре каждого.

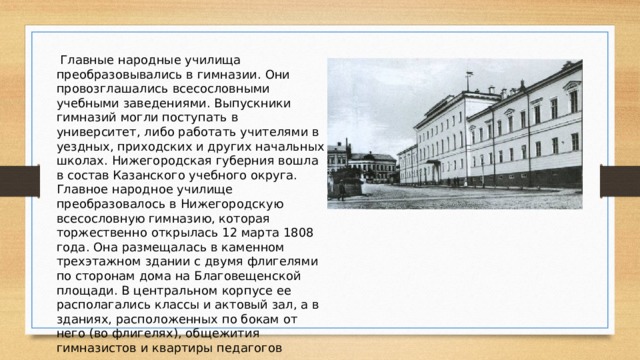

Главные народные училища преобразовывались в гимназии. Они провозглашались всесословными учебными заведениями. Выпускники гимназий могли поступать в университет, либо работать учителями в уездных, приходских и других начальных школах. Нижегородская губерния вошла в состав Казанского учебного округа. Главное народное училище преобразовалось в Нижегородскую всесословную гимназию, которая торжественно открылась 12 марта 1808 года. Она размещалась в каменном трехэтажном здании с двумя флигелями по сторонам дома на Благовещенской площади. В центральном корпусе ее располагались классы и актовый зал, а в зданиях, расположенных по бокам от него (во флигелях), общежития гимназистов и квартиры педагогов

Первым ее директором стал один из талантливых учителей бывшего училища Иван Иванович Кужелев. Преподаватели гимназии были весьма образованными людьми для своего времени. Один из учителей Нижегородской мужской гимназии А. Щепин стал известен тем, что в конце 1834 года начал проводить первые метеорологические наблюдения в Нижнем Новгороде. В гимназию принимались дети из всех сословий. Согласно учебному плану 1819 года, гимназисты изучали следующие дисциплины: Закон Божий, русский язык, математику, историю, географию, латинский, греческий, французский, немецкий языки, естественную историю, технологию, древности, мифологию, чистописание. В 1828 году, согласно новому гимназическому уставу, Нижегородская гимназия перешла на семиклассную структуру обучения. Гимназическое образование разделялось на общее (3 года) и специальное (4 года) с углубленным изучением части предметов и специальных курсов. Для повышения качества гимназического образования были введены должности инспектора и почетного попечителя гимназии.

Первым почетным попечителем Нижегородской всесословной гимназии в 1834 году стал Н. В. Шереметев бывший член Северного общества декабристов, участник Кавказской войны, завершивший военную службу в чине штабс-капитана

2. Создание уездных училищ и приходских школ .

Одновременно с открытием гимназии создается вторая ступень образования двухгодичные уездные училища. В Нижегородской губернии они были отрыты в начале XIX века в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Балахне и Горбатове (1808). Позднее уездные училища были созданы и во всех остальных уездных городах, кроме Княгинино. Здесь обучались дети купцов, мещан, мелких чиновников.

По уставу 1828 года срок обучения в училищах возрос до трех лет. Помимо основных общеобразовательных предметов в уездном училище учащиеся получали основы начального профессионального образования (по канцелярской части, по торговой части и пр.) Лучшие выпускники его поступали в Нижегородскую гимназию.

Низшей ступенью образования были приходские училища (школы), которые действовали при церковных приходах. Первые из них были открыты в Нижнем Новгороде Благовещенское и Канавинское, а позднее в уездных городах. Так, 7 октября 1811 года приехавший в Балахну директор Нижегородской гимназии И. И. Кужелев объявил об открытии двух приходских училищ Покровского и Спасо-Преображенского. Но помещений для них не было. В 1815 году городской голова Павел Федорович Минин подарил Покровскому училищу свой просторный в восемь окон светлый дом на Покровской улице. К этому времени в Покровском училище обучалось 59 детей, среди них и будущий дед М. Горького Василий Каширин. В Спасо-Преображенском училище, которое обрело свое здание только в 1818 году, числилось 18 учеников. Каждый год училища подвергались инспектированию и различным проверкам на разных уровнях.

В Балахну чаще всего прибывали инспектора Казанского учебного округа, но бывали и исключения. Так, 20 июня 1834 года балахнинские училища инспектировал сам губернатор генерал-майор М. П. Бутурлин. В ходе проверки он непосредственно наблюдал за чистописанием и правописанием учащихся, устроил им испытание по Закону Божию, российской истории и географии, осмотрел библиотеку, интересовался ходом учебного процесса, учительскими нагрузками, отметил порядок в училищных зданиях и стопроцентную явку.

3. Учреждение Александровского дворянского института.

0 августа 1844 года в Нижнем Новгороде в честь цесаревича Александра был открыт Александровский дворянский институт среднее общеобразовательное мужское заведение для подготовки дворянских детей к поступлению в российские университеты. Создан он был на основе ранее существовавшего благородного пансиона при Нижегородской гимназии.

Первым директором учебного заведения стал Михаил Флорович Грацинский выпускник Санкт-Петербургского педагогического института, профессор греческой словесности Казанского университета. До прихода в Александровский институт он работал директором Нижегородской гимназии. В первом учебном году в институт были приняты 76 студентов. Они изучали Закон Божий, русскую грамматику и словесность, логику, латинский и иностранные языки, математику, физику,

естественную историю, сельское хозяйство, российское законоведение и судопроизводство, географию и статистику, историю и другие предметы. Кроме того, обязательными были танцы, музыка, гимнастика.

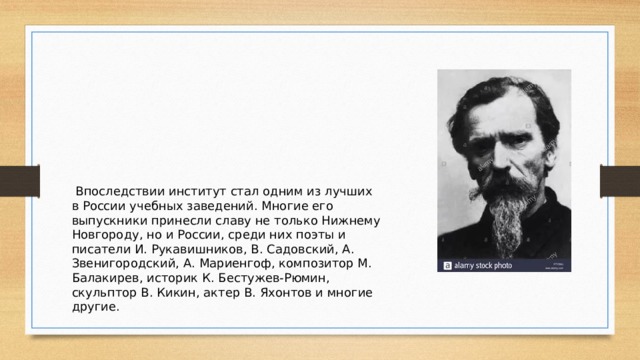

Впоследствии институт стал одним из лучших в России учебных заведений. Многие его выпускники принесли славу не только Нижнему Новгороду, но и России, среди них поэты и писатели И. Рукавишников, В. Садовский, А. Звенигородский, А. Мариенгоф, композитор М. Балакирев, историк К. Бестужев-Рюмин, скульптор В. Кикин, актер В. Яхонтов и многие другие.

Муниципальное учреждение культуры

Городской социокультурный краеведческий центр

ИЗ ИСТОРИИ КЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ

Исторический экскурс

Нижний Новгород

Долог и тернист был путь нижегородцев к науке и образованию.

Нуждаясь в профессионалах для обслуживания флота, Петр I открыл в Петербурге и Москве "навигацкие" школы, а в провинциальных городах приказал завести школы "цифирные". Одна из них была открыта осенью 1718 г. в Н.Новгороде. Присланный из Петербурга учитель Михаил Крелов обучал "чтению, письму, цифири и некоторой части геометрии" 66 учеников, набранных из посадских и солдатских детей. Пособием по главному предмету обучения была "Арифметика, сиречь наука числительная" Л.Ф. Магницкого. До середины XVIII в. эта книга была основным учебником в России по математике, геометрии, астрономии, геодезии, навигации. Другими учебниками были: "Букварь словесно-российских письмен", "Театр, или зеркало монахов (история)", "Краткое земного круга описание" (география). Городские жители неохотно отдавали своих детей в цифирную школу. В Сенатском указе говорилось: "… Посадские люди в 1720 г. били челом, чтобы их детей насильственно в школу не принимать". Сенат определил: "Посадских детей к науке высылкою в неволю не понуждать, в том отцам их и свойственникам убытков и утеснений не чинить, а принимать в учение таких, которые сами собою к той науке охоту возымеют". В 1722 г. Нижегородская цифирная школа прекратила свое существование, и тогда правительство открыло в Нижнем школу для помещичьих, духовных и подьяческих детей.

Власть эпохи Анны Иоанновны, стремясь прибрать к рукам просвещение, обратилась за содействием к Синоду. Нижегородская епископская кафедра ретиво принялась исполнять желание властей предержащих. И в нашем городе появились три школы: Букварная, Словесно-Российская и Эллино-Греческая. Ученики набирались принудительно среди тех кругов населения, где епископ был полновластен. Со всех концов губернии было собрано 200 мальчиков: 20 человек – "чтении искусны и острой памяти" – определили в старшую, Эллино-Греческую школу; 30 человек, "тугих на чтение и легкой памяти", зачислили в среднюю, Славяно-Российскую школу; 140 – в младшую, Букварную школу, десятерых — забраковали.

Нелегким делом был и поиск школьного помещения. Правительственное предписание гласило: "Школу в Нижнем строить не в кремле, но в стороне, на месте, где несть народного шума, ниже частных оказаний (уличных происшествий), которые обычно мешают учению и находят на очи, что похищает мысли молодых ребяток и прилещать учением не пропускает". До постройки школьного здания снимали 2 дома недалеко от городского магистрата. Учебные занятия проходили по методике, принятой в XVIII веке: устные уроки назначались до обеда, а письменные после, "дабы малолетним отрокам большой тягости не учинилось". Для непослушных традиционны были разные степени наказания. "В первый и другой раз внушить словесно …, а за третью вину при собрании прочих учеников смирить шелепами; и за четвертую и пятую вину – плетьми и тюремным арестом на неделю … А буде покажется детина непобедимой злобы, свирепый, до драки скорый, клеветник и непокорлив, то, хотя бы остроумен был, услать из школы …"

В Славяно-Российской школе Тимофея Колосова насчитывалось

110 человек: славянской грамматике выучилось 5, отбыло в другие епархии 36, за негодностью исключено 6; 63 человека после кончины Колосова учились у вновь нанятого учителя Димитрия Андреянова.

Первый год семинаристы изучали "единый элементарь", т.е. общее введение ко всем наукам. Второй год был посвящен изучению латыни. С третьего года большая часть лекций читалась только по-латыни. Иностранные языки стали обязательными в семинарской программе. Большую часть дня семинариста поглощало изучение многочисленных наук. Свободные часы и перерывы предполагалось занять "упражнениями в играх честных и телодвижных". Во время обедов и ужинов особые чтецы "услащали" общий слух чтением. По праздникам разрешалось кататься на лодке. Семинаристов держали в весьма строгом повиновении. За важные провинности полагалось телесное наказание, обувание в лапти (1-3 дня), прислуживание за обеденным столом, мытье посуды. Кормить семинаристов полагалось за счет взносов от доходов местных церквей и монастырей, на деле они уклонялись от этого, поэтому ученики частенько недоедали. Это заставляло наиболее бедных из них изощряться в способных зарабатывания денег: писали письма по просьбе неграмотных, читали и пели в церквах, произносили поздравительные речи на праздниках. После 7 лет обучения семинаристы разъезжались: часть продолжала образование в Московской духовной академии, другие уезжали в города Поволжья.

Наиболее просвещенный из епископов — Дамаскин (Руднев) ввел в семинарский обиход "диспуты", во время которых разгорались прения по научно-философским вопросам, читались оды и речи на разных языках. Диспуты привлекали очень много посторонних слушателей.

12 января 1755 г. правительство обнародовало указ об учреждении Московского университета. Его задачи определялись так: "Хранить небесный огонь науки и проливать благотворный свет ее в отечественном слове". По мысли М.В.Ломоносова, университет должен был быть общерусским учебным заведением, а т.к. в русских семинариях изучали латынь, университетское начальство обратилось в Духовное ведомство с просьбой предложить всем желающим семинаристам поступить в университет. Были рекомендованы и нижегородцы — 2 лучших ученика семинарии — Сергей Малиновский и Илларион Садовский. Студенты первого приема Московского университета окончили курс наук весною 1759 г. На выпускном акте получили дипломы в числе прочих и С.Малиновский и И.Садовский.

Первое среднее общеобразовательное учебное заведение несословного характера было открыто в Н.Новгороде в просвещенный век Екатерины II. 5 августа 1786 г. появился "Устав народных училищ", по которому народные училища подразделялись на Главные и Малые. В каждом губернском городе полагалось одно Главное училище в составе 4-х классов, с назначением в них 6 преподавателей. Малые же народные училища существовали в губернском и уездном городе: курс в них равнялся 2-м младшим классам Главного училища, а число учителей – один на класс. В первом классе Главного училища учили чтению письму, основам христианского учения; во втором – арифметике, грамматике, русскому языку, чистописанию, рисованию; в третьем – углубляли знания по всем предметам 2-го класса, начинали изучение географии и всеобщей истории; в четвертом добавлялись русская история и география, изучались российская грамматика, геометрия, механика, физика, естествознание, гражданская архитектура и рисование. По желанию ученики с первого класса учили латынь и французский или немецкий языки.

Получив повеление императрицы, нижегородский губернатор отдал письменное распоряжение магистрату Н.Новгорода описать "всех купеческих и мещанских детей мужска и женска полу от шести до двенадцатилетнего возраста…, а между тем приуготовить способный дом и помещение и все потребное – столы и скамейки". По магистратской ведомости в Нижнем Новгороде оказалось нужного возраста – 49 мальчиков и 26 девочек купеческих, а мещанских соответственно 262 и 240. Временное помещение для учащихся было предоставлено Нижегородской Епархией. Губернаторское распоряжение гласило: "… предлагаю городовому магистрату, чтобы оный показанных в ведомости детей отцов собрав, узнал, кто из них соревнитель пользе государства и своей собственной, который охотно последует высочайшему предмету и отдаст детей своих для научения …". "Соревнителей" оказалось всего лишь девять. Губернатору пришлось составить ведомость "назначенных в ученики" и приказать "детей тех явиться непременно в училище сего сентября 22 числа по утру". 22 сентября 1786г. в училище явилось 29 сыновей купцов и 151 – мещан (девочек ни одной!). С этого времени и начинается в Н.Новгороде и губернии история государственной системы светских общеобразовательных школ. Уже в 1787 г. было открыто Арзамасское народное училище, 1788 г. начало работать Балахнинское народное училище.

Здание Нижегородской губернской мужской гимназии

Перестроенное в советское время здание Нижегородской губернской мужской гимназии

Столичная "комиссия по учреждению народных училищ" прислала в Нижний трех учителей для Главного училища: Ивана Кужелева, Дмитрия Тимофеева, Илью Темьянского. Директором училища был казначей, отставной секунд-майор П.И. Воронцов. Он сам нашел и привлек к работе новых учителей: Петра Русановского, Якова Никлауса, Петра Стефанова. Были набраны преподаватели из окончивших университеты (Московский и Петербургский) и местную семинарию. Дальнейшая история развития светского образования связаны с реформами Александра I: была создана система образования как таковая, сфера образования, руководимая и направляемая государством. Манифестом от 8 сентября 1802 г. учреждалось Министерство народного просвещения, указом 24 января 1803 г. империя делилась на 6 учебных округов с университетом в центре каждого. Нижегородская губерния вошла в Казанский учебный округ с Казанским университетом во главе.

Все главные народные училища изымались из ведения Приказа общественного призрения, получили название гимназий и подчинялись Министерству народного просвещения. Гимназии провозглашались всесловными учебными заведениями с четырехгодичным курсом обучения для подготовки к поступлению в университет или для работы учителем в уездных, приходских и других начальных школах. О весьма либеральном и прогрессивном подходе к учебной и воспитательной работе в гимназиях говорили положения первого гимназического устава (1804 г.): "в обращении с учениками учитель должен быть мягким и выдержанным", "первою заботою учителя должно быть то, чтобы хорошо вызнать свойства и нравы детей, дабы можно было лучше управлять ими".

В 1804 – 1807 гг. в нашем городе идет активная подготовка к открытию гимназии. Нижегородский губернатор в письме к министру общественного призрения от 20 декабря 1806 г. просил "об отдаче под Нижегородскую гимназию дома с принадлежащими строениями, в коем сейчас помещается Главное народное училище".

И здания были закреплены за гимназией. В январе 1807 г. от попечителя Казанского учебного округа было получено уведомление: " Дозволено гимназиям иметь печать с государственным гербом. … Вследствие чего извольте сделать таковую печать для Нижегородской гимназии и, по открытию ея, употреблять". Из Петербурга были присланы трое выпускников Главного педагогического института. Официальный акт открытия Нижегородской губернской гимназии состоялся 12 марта 1808 г. Директором назначен И.И. Кужелев. В течение 1837 – 1840 гг. по проекту архитектора А. Леера было возведено здание гимназии, соединяющее три здания в единый корпус.

Первые преподаватели гимназии были чрезвычайно образованными людьми для своего времени: Л.В. Орлов – старший учитель истории, географии, статистики, Г.А. Протопопов – учитель математики и физики, П.Г. Белецкий – учитель философии и изящных наук, П.В. Алферьев – преподаватель естествознания, коммерческих наук и технологии. Все учителя гимназии считались государственными чиновниками, имели чины по "Табели о рангах" и получали ордена за выслугу.

Очень важны в такой сфере, как образование, вопросы

В первые годы существования Нижегородской гимназии учеников в ней было немного. В гимназию принимались дети всех сословий. Обучение в ней было поставлено неплохо. В июле 1819 г. состоялся выпуск гимназистов набора 1815 г. Аттестаты зрелости с правом поступления в Казанский университет получили пятеро абитуриентов.

Указ от 6 августа 1809 г. "Об усовершенствовании общего народного воспитания" потребовал от чиновников общего образования. Дворяне должны были стремиться к университетскому образованию, знание латыни становилось обязательным. В 1819 г. последовали изменения в учебных планах гимназий: были исключены из плана политическая экономика, коммерческие науки, финансы, философическая грамматика. Теперь должны были преподаваться: закон Божий, русский язык, математика, история, география, латинский, греческий, французский, немецкий языки, естественная история, технология, древности, мифология, чистописание российское, немецкое и французское.

При Николае I в учебном деле наметился заметный отход от либерального устава 1804 г., и гимназия оказалась единственным типом школ высшей ступени. С 1828 г., согласно новому уставу, гимназия начала состоять из 7 классов. Первые три года преподавание велось по общей программе, а с 4-го класса они становились различными — греческий, к примеру, не преподавался, а главными предметами признавали латынь и математику.

Этим же уставом от 1828 г. вводилась должность инспектора гимназии для наблюдения за порядком, образованы были педсоветы для обсуждения состояния дел в конкретном учебном заведении. Сохранялись телесные наказания. Была введена должность почетного попечителя гимназии с целью усиления влияния дворянства на гимназическое образование. Первым почетным попечителем Нижегородской гимназии стал в 1834 г. Н.В. Шереметев. Попечитель Казанского учебного округа в 1833 г. разослал в губернии "Правила относительно учеников гимназии, исключаемых за дурное поведение": ученик исключенный из гимназии не может быть принят вновь или ту же, или в другую гимназию "прежде истечения года и без достаточного удостоверения в его исправлении".

После перехода Нижегородской гимназии на 7-ми классную структуру в гимназическом образовании произошли некоторые улучшения: образование стали делить на общее и специальное — часть предметов изучалась более углубленно, вводились также специальные предметы. Уездные малые училища в Арзамасе и Балахне также были преобразованы в гимназии. Новые трехклассные училища были созданы в Макарьеве, Ардатове, Семенове, Василе. Лучшее учащиеся из Нижегородского уездного училища после окончания обучения в нем поступали в Нижегородскую гимназию. Во всех уездных городах, исключая Княгинин, были трехклассные училища. Одноклассных приходских училищ до 1813 г. вовсе не было в губернии. Первые из них были открыты в Н.Новгороде – Благовещенское и Канавинское. В 1851 г. была открыта первая начальная школа для девочек при Мариинском приюте Н.Новгорода. Реформаторская эпоха Александра II внесла ряд преобразований и в образовательную систему: с 1864 г. вводится новый устав учебных заведений. Гимназии, наконец-то, стали всесословными, хорошо успевающие дети освобождались от платы за образование. Надо сказать, что плата за учение в Нижегородской гимназии в 1864 г. была умеренной, составляла 20 р. в год. Гимназия имела право выдавать выпускникам свидетельство об освобождении от платы за обучение в университете.

Нижегородский Мариинский институт благородных девиц был создан в 1852 г. В него принимались дочери потомственных дворян и чиновников. Позднее право обучения в нем получили и потомки купцов 1 и 2 гильдий и дети почетных граждан.

Нижегородский Мариинский институт

Военному ведомству принадлежал кадетский корпус в Нижнем, основанный на завещанные графом Аракчеевым средства.

Актовый зал Нижегородского

После реформы Приказа общественного призрения 1860-х гг. земство начинает играть важную роль в жизни учебных заведений. Нижегородское земство в 1866 г. ходатайствует о переводе нашей губернии в состав Московского учебного округа, на что было получено согласие, и перевод был осуществлен в 1874 г. Это явилось крупнейшим событием в судьбе Нижегородского народного образования. Во второй половине XIX в. земства активно включались в работу по открытию народных школ. Земские учреждения финансировали строительство или аренду домов под классы, подбирали учителей, беспокоились о финансовом обеспечении учебного процесса.В конце XIX - начале XX вв. Нижегородская гимназия по-прежнему успешно функционирует, оставаясь методическим центром народного образования в губернии. Она была участницей Всероссийской промышленно-художественной выставки в 1896 г. в Н.Новгороде. После 1917 г. гимназия продержалась только год. Распоряжением губернского отдела народного образования от 13 ноября 1918 г. наименование "Первая мужская гимназия" отменялось, на ее базе были созданы 40-я и 15-я Нижегородские советские школы.

За период своей славной истории Нижегородская гимназия выпустила в свет многих питомцев, которые стяжали себе мирскую славу на самых разных поприщах - приобрели известность и на литературной ниве, и на исторической, обогатив отечественную науку и художественную словесность. В течение долгого времени наша гимназия была культурным центром всего Среднего Поволжья.

Также, в нашем городе с 1897 г. действовала 2-я государственная гимназия на Благовещенской площади (в советские годы – это школа № 8 – теперь – Выставочный зал). Интересно, что в 1880-1890 гг. почти во всех училищах Н.Новгорода, во 2-й женской гимназии, в епархиальном училище, др., учительствовали воспитанницы Мариинки – первой женской гимназии в Нижегородской губернии. Земскую школу как институт светского образования с момента ее создания и вплоть до революции 1917 г. мы можем охарактеризовать как самый прогрессивный тип школы. В конце XIX – начале XX вв. в России шла подготовка проекта введения всеобщего начального образования, но его осуществление затянулось на долгие годы.

С именами А.М. Горького и его нижегородских друзей и единомышленников связана история строительства Народного дома в Нижнем Новгороде, школы в пос. Александровка Нижегородского уезда, которая известна ныне как Шаляпинская (№ 140 Н.Новгорода). С их именами связана также и история работы Нижегородских обществ распространения первоначального образования и вспомоществования учителям и учительницам. Из всех многочисленных общественных организаций родного города, в которых принимал участие А.М. Горький, эти два были его самыми любимыми, именно в их деятельности и судьбе он принимал самое горячее участие.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Старость начинается тогда, когда все девушки начинают казаться красивыми. Янина Ипохорская

ещё >>

Идея организации Университета в Нижнем Новгороде впервые возникла в 1896 году, когда город готовился к открытию XVI Всероссийской художественной и промышленной выставки. На волне революционных преобразований 1905 года, на заседании Городской Думы 19 октября, Городской Голова А.М. Меморский предложил организовать в Нижнем Новгороде Народный Университет.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) основан 17 января 1916 года как один из трех Народных университетов России и стал первым высшим учебным заведением в Нижнем Новгороде. Губернский исполком 28 марта 1918 года, рассмотрев вопрос о подготовке специалистов для народного хозяйства и культуры края, принял решение о создание в городе государственного университета. 22 мая 1918 года решение Нижегородского Губисполкома было утверждено Государственной комиссией по просвещению, новый вуз был включен в сеть государственных высших учебных заведений. Это постановление было передано в качестве предложения в Совнарком. 25 июня 1918 г. СНК РСФСР утвердил декрет о закрытии политехнического института в Нижнем Новгороде и образовании государственного университета. Подписанный В.И. Лениным декрет явился юридическим актом, завершившим создание первого советского вуза, закладывающего основы высшего образования в крае. Первым ректором Нижегородского государственного университета был назначен профессор Д.Ф. Синицын. 16 сентября 1918 г. начались занятия на 10 факультетах Нижегородского университета: математическом, физико-химическом, биологическом, историко-филологическом, экономическом, рабоче-энциклопедическом, механическом, инженерно-строительном, агрономическом, факультете профессиональных знаний. В октябре 1918 года открылся филиал университета в Сормове с 9 факультетами. Позднее были открыты историко-филологический и медицинский факультеты.

В связи с тяжелым экономическим положением в стране 29 марта 1922 г. коллегия Главпрофобра приняла решение о полном закрытии Нижегородского университета. Но губернские органы власти не позволили этого сделать. Губисполком 27 июля 1922 г. вынес постановление о включении содержания университета в местный бюджет, что позволило сохранить в Нижнем Новгороде университет. В 1930 году, в условиях масштабной индустриализации страны, на базе ряда факультетов Нижегородского университета были созданы 6 узкопрофильных институтов: механико-машиностроительный, химический, педагогический, сельскохозяйственный, строительный, медицинский. Университет как классический вуз прекратил существование. Но, совсем ненадолго. Уже в 1931 г. НГУ, как носитель фундаментального универсального знания, возобновил свою деятельность в составе трех факультетов: физико-математического, биологического и химического. В 1932 г. в состав университета был включен Научно-исследовательский физико-технический институт (НИФТИ).

В июне 1941 г., с первых дней Великой Отечественной войны, в университете началась коренная перестройка научно-исследовательской работы и образовательного процесса на военный лад. Кафедры стремились организовать свой труд так, чтобы он полностью отвечал потребностям военной обстановки. Налаживались связи с заводами и фабриками. Многие предприятия сами обращались к ученым за консультациями и за практической помощью в некоторых вопросах производства военной продукции. Учеными университета (физиками, математиками, химиками, ботаниками, генетиками) был получен целый ряд выдающихся научно-технических результатов, за которые многие из них были награждены орденами и медалями. В 1944 г., в условиях военного времени, в Горьковском университете был образован Научно-исследовательский институт химии.

После окончания Великой Отечественной войны Горьковский (Нижегородский) государственный университет стал динамично развиваться. В 1945 году в ГГУ был создан первый в СССР радиофизический факультет, в 1956 г. – Научно-исследовательский радиофизический институт (НИРФИ). В 1963 г. организован факультет вычислительной математики и кибернетики (также первый в стране), в 1964 г. – Научно-исследовательский институт прикладной математики и кибернетики (НИИ ПМК). Это стало одним из важных оснований для развития радиоэлектронной промышленности и информационных технологий.

Во второй половине XX века ГГУ (ННГУ) становится крупным научно-образовательным центром, включающим всемирно известные научные школы в области теории колебаний (академик А.А. Андронов), кристаллографии (академик Н.В. Белов), популяционной генетики (профессор С.С. Четвериков), радиофизики (академик А.В. Гапонов-Грехов), химии металлоорганических соединений (академик Г.А. Разуваев), химии высокочистых веществ (академик Г.Г. Девятых), теории функций (профессор И.Р. Брайцев), теории динамических систем (профессор Ю.И. Неймарк) и др. Имели место значительные достижения и в гуманитарных областях, связанные с именами члена-корреспондента АН СССР, основателя историко-филологического факультета С.И. Архангельского, профессоров С.А. Орлова, Н.П. Соколова, Б.Н. Головина и др.

20 марта 1956 г. Указом Президиума Верховного совета РСФСР Горьковскому университету было присвоено имя великого русского ученого-математика, урожденного нижегородца Н.И. Лобачевского. Этому в значительной степени способствовала совместная исследовательская работа ученых ГГУ и архивистов областного архива по выяснению точной даты и места рождения Н.И. Лобачевского. Рабочую группу по этим вопросам возглавлял академик А.А. Андронов.

В конце 1950-х гг. началось строительство новых корпусов университета на Арзамасском шоссе (ныне – пр. Гагарина). Активное участие университета в решении актуальных комплексных научно-технических задач давало толчок к развитию существующих (НИФТИ, НИИ химии, НИИ ПМК, НИРФИ) и появлению новых институтов (НИИ механики, НИИ молекулярной биологии и региональной экологии). Лаборатории научно-исследовательских институтов университета становились основой для создания нижегородских институтов Российской Академии наук.

Рубеж 1980-1990-х гг. стал тяжелым испытанием для российской науки и высшей школы – смена политической системы, экономические преобразования, падение бюджетного финансирования негативно сказывались на развитии науки, уровне жизни профессоров и преподавателей. Руководство Нижегородского университета делало все возможное, чтобы не допустить остановки научных исследований, кадровых потерь, падения авторитета ННГУ среди абитуриентов. Для решения этих задач открывались новые факультеты и кафедры, налаживались контакты с зарубежными вузами-партнерами.

18 февраля 1976 г. университет был награжден Орденом Трудового Красного Знамени за успехи в подготовке молодых специалистов для народного хозяйства.

В 2013 г. ННГУ в числе 15 ведущих вузов России стал победителем конкурса на предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

В 2013 г. в ННГУ был создан Институт международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) путем реорганизации факультета международных отношений и исторического факультета.

2015 г. были созданы Институт информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского (путем реорганизации факультета вычислительной математики и кибернетики, механико-математического факультета и научно-исследовательского института прикладной математики и кибернетики (НИИ ПМК)) и Институт реабилитации и здоровья человека (ИРиЗ), целью которого становится решение проблемы подготовки профессиональных кадров в сфере медицинской реабилитации. В настоящее время Университет Лобачевского работает над созданием крупного биомедицинского кластера, сочетающего образовательный, исследовательский и инновационный компоненты. Учреждение Института реабилитации и здоровья человека стало еще одним шагом в направлении создания полноценного биомедицинского кластера университета.

Читайте также: