Садоводство в степи доклад

Обновлено: 17.06.2024

Для степных и лесостепных районов Сибири характерен резко континентальный климат с повторяющимися 2-3 года из 5 лет засухами, особенно в степной части. Лето короткое и жаркое. Теплый период составляет 110-120 дней, с колебаниями от 80 до 150 дней. Дневная температура воздуха в июне—июле 35-40 °С, на поверхности почвы — 50-55 °С. Сумма активных температур 1500-2300 °С. Возможны ранние осенние заморозки, создающие опасность для позднеспелых культур и сортов.

Относительная влажность воздуха может снижаться до 10-12%. Зимний период длительный — 150-170 дней, минимальная средняя температура декабря-февраля -35…-40 °С.

Среднегодовое количество осадков в лесостепных районах — 400-450 мм, в степных — 250-300 мм и меньше (Кулундинская степь). На летние месяцы приходится 40-50% годового количества осадков. Наиболее засушливый период, как правило, июнь-первая половина июля.

Засухи и суховеи — типичные явления. Вероятность засушливых лет варьирует от 45 до 88%. Число дней со скоростью ветра более 15 м/с достигает 15-25, преимущественно приходятся на май-июнь, преобладают в сухостепной и полупустынной зонах, особенно в Кулундинской степи. Частые и сильные ветры приводят к развитию ветровой эрозии почв.

Почвенный покров

Почвенный покров лесостепной и степной части Сибири в основном представлен обыкновенными, выщелоченными и южными черноземами, темно- и светло-каштановыми, каштановыми легкими почвами. Велика доля площадей, занятых засоленными почвами и солонцами, на севере лесостепной зоны — серыми лесными и дерново-подзолистыми почвами.

Почв степных районов подвержены ветровой эрозии, лесостепных — водной и совместной эрозиям. После масштабного освоения целинных земель почвы претерпели существенные изменения: ухудшилась их структура, снизилось содержание органического вещества.

Рельеф

В степных районах Сибири преобладают равнины, встречаются микропонижения (блюдца), западины и мелкосопочники, сформировавшихся под действием ледника и ветров. Лесостепная часть характеризуется волнисто-увалистым рельефом с долинами древнего стока, балками и оврагами, сформировавшихся под действием бассейнов рек Оби, Иртыша, Енисея, Ишима и их притоков. Поэтому здесь около половины пашенных земель расположены на склонах крутизной 3-5°, что приводит к проявлению водной эрозии. На ветроударных южных и юго-западных склонах можно наблюдать проявления ветровой эрозии.

Растительный покров

Растительный покров специфичен. В результате распашки целинных и залежных земель естественная травянистая, представленная злаковой и злаково-разнотравной растительностью, была заменена культурной. В структуре посевных площадей сельскохозяйственных угодий преобладают яровые зерновые (60-70%), из которых 70-80% приходится на ведущую культуру региона — яровую пшеницу. На долю кормовых культур, включая многолетние травы, приходится 23-25% всех посевных площадей, под чистыми парами — 10-15%. Значительные площади занимают картофель, подсолнечник, лен масличный, рыжик, горчица, сахарная свекла (в Алтайском крае).

Особенностью систем земледелия Сибири является почти полное отсутствие посевов озимых, что приводит к большой концентрации и напряженности полевых работ в весенний период и во время уборки урожая. Кроме того, это сказывается на защите почв от эрозии: отсутствие растительного покрова в осенне-зимний период и ранней весной приводит к развитию эрозионных процессов. Поэтому перспективно направление выведения для условий степных и лесостепных районов Сибири морозоустойчивых сортов ржи и пшеницы.

Условия лесостепной и степной части Сибири малопригодны и для лесоразведения. В лесостепи древесная растительность представлена в виде колков, малых рощ и искусственных посадок. Отдельные лесные участки или полное отсутствие леса при высокой распаханности угодий создает условия возникновения сильных ветров, иссушающих почву, способствующих проявлению черных бурь, зимой сносящих снег с полей.

Задачи системы земледелия

Основными специализациями сельского хозяйства является — зерновое, мясо-молочное и шерстяное (овцеводство), развито свиноводство, сочетающееся с зерновым направлением.

Главным лимитирующим урожайность фактором является дефицит влаги, характерны частые засухи и ветровая эрозия почв. Эти факторы обуславливают основные задачи систем земледелия лесостепи и степи Сибири:

- борьба с засухой,

- предотвращение ветровой эрозии,

- улучшение щелочных почв,

- уничтожение сорной растительности.

Особое значение приобретает соблюдению оптимальных сроков посева яровых зерновых с учетом биологических и сортовых особенностей, применение агротехнических и химических методов защиты растений.

Система севооборотов

В экстремальных условиях Сибири севооборот приобретает особенно важное значение.

В Сибири основными являются зернопаровые, зернопаропропашные, зернопаротравяные и зернопропашные севообороты. Первый тип преобладает, так как позволяет решать главную задачу — увеличение производства зерна.

Зернопаровые севообороты наиболее продуктивны по зерну. Благодаря чистым парам обеспечиваются минимальные потребности яровой пшеницы в воде и питательных веществах в условиях засушливого климата. Чистые пары накапливают в метровом слое почвы ко времени посева яровой пшеницы в 1,5-2 раза больше влаги, чем после зерновых или пропашных предшественников.

Самые продуктивные по зерну севообороты 4-5-польные зернопаровые:

- 1 — чистый пар, 2 — яровая пшеница, 3 — яровая пшеница, 4 — ячмень;

- 1 — чистый пар, 2 — яровая пшеница, 3 — яровая пшеница, 4 — ячмень, 5 — яровая пшеница.

Для лесостепной части Сибири рекомендуются севообороты:

- 1 — пар, 2-3 — яровая пшеница, 4 — кукуруза на силос, 5 — яровая пшеница, 6 — ячмень, овес;

- 1 — пар, 2-3 — яровая пшеница, 4 —зернофуражные, 5 — кукуруза на силос, 6-7 — яровая пшеница, 8 — люцерна (выводное поле на 4-5 лет).

В центральной и северной лесостепи Алтайского края экономически и агротехнически выгодны зернопаротравяные севообороты. Их продуктивность с 1 га севооборотной площади для зерна пшеницы, кормов и протеина составляет 105-115 кг/га на 1 корм. ед., кроме того высока их почвозащитная функция. Схемы чередования: 1 — пар (чистый или занятый), 2 — пшеница + многолетние травы, 3 — многолетние травы 1-го года пользования, 4 — многолетние травы 2-го года пользования, 5 — пшеница, 6 — овес + вика или овес.

На склоновых землях с крутизной 3-5° и активным проявлением водной эрозии вводят 4-польные почвозащитные зернотравяные севообороты: 1 — пшеница с подсевом многолетних трав, 2 — многолетние травы 1-го года пользования, 3 — многолетние травы 2-го года пользования, 4 — пшеница.

На крутых склонах свыше 5° чистые пары заменяют занятыми или зернобобовыми культурами с полосным размещением поперек склонов с долголетними буферными полосами многолетних трав шириной 15-20 м и на расстоянии 100-200 м, с учетом крутизны и экспозиции участка.

Сильноэродированные склоны с уклоном более 8° полностью залужают многолетними травами.

На легких почвах вводятся полевые почвозащитные севообороты с полосным размещением однолетних культур и многолетних трав.

В целом для районов Сибири рекомендуются следующие севообороты:

В условиях риска развития ветровой эрозии рекомендуются 3-4-польные зернопаровые севообороты с полосным размещением чистого пара: 1 — пар чистый (кулисный), яровая пшеница, 2 — яровая пшеница, пар чистый (кулисный) и т.д. Ширина полос составляет 100 м.

На солонцовых почвах применяют зернопаровые севообороты без пропашных культур:

- 1 — пар чистый (кулисный), 2 — яровая пшеница, 3 — яровая пшеница и зерновые бобовые, 4 — викоовсяная смесь, 5 — яровые зерновые;

- 1 — донниковый пар, 2 — яровая пшеница, 3 — яровая пшеница и т.д.

На предприятиях с животноводческой специализацией эффективно введение прифермских севооборотов. Высокие урожаи зернофуражных культур в кормовых севооборотах получают при 2-3-летнем чередовании с кукурузой или просом, высеваемыми на сено.

Для животноводческих комплексов с мясо-молочной специализацией рекомендуются травопольный с сенокосно-пастбищным использованием, прифермский, насыщенный силосными культурами, и кормовой, насыщенный зернофуражными культурами, севообороты.

На предприятиях, расположенных вблизи крупных городов и промышленных центров, вводят специальные овощные севообороты.

Система обработки почвы

- предотвращение ветровой эрозии почвы;

- максимальное накопление и сохранение влаги;

- ослабление действия засух;

- эффективная борьба с сорной растительностью, вредителями и возбудителями болезней;

- создание оптимальных условий для роста и развития культур;

- внесение минеральных и органических удобрений.

Культурная вспашка в степных районах Сибири не способствует решению задач по защите почв от эрозии и накоплению влаги. Почва при осенней отвальной обработке лишается растительного покрова и стерневых остатков, подвергается ветровой и водной эрозии. Снег сдувается с пашни в колки и микропонижения. В результате почва промерзает на большую глубину и оттаивает только к 5-10 июня.

Плоскорезная осенняя обработка после зерновых культур позволяет сохранить до 80-85% стерни на поверхности поля, которая задерживает снег, защищает почву от выдувания, способствует меньшему промерзанию и накоплению влаги. Запасы при плоскорезной обработке продуктивной влаги в метровом слое почвы на 30-60 мм выше, чем при вспашке.

В более увлажненных лесостепных районах Сибири система обработки почвы может быть совмещенной, сочетающей приемы безотвальной, отвальной и поверхностной обработок. Предпочтение тому или иному приему зависят от местных погодных условий, состояния поля, предшественника, особенностей возделываемой культуры, рельефа, риска проявления эрозионных процессов, засоренности.

В условиях Приобской лесостепи Алтайского края, где количество осадков составляет 400-450 мм и расчлененный рельеф местности, безотвальная обработка резко ослабляет воздействие водной эрозии. Урожайность яровой пшеницы повышается на 0,2-0,4 т/га. В засушливые годы прибавка урожайности достигала 0,4-0,5 т/га.

В Приобской подзоне применяют следующие системы обработки почвы в зависимости от типа севооборота:

Сроки проведения работ и количество обработок могут меняться в зависимости от погодных условий, засоренности полей и иных обстоятельств.

Для лесостепи Зауралья в Курганской области, где ветровая и водная эрозии слабо проявлены, главный лимитирующий урожайность фактор — — засуха. Предложенная Т.С. Мальцев в конце 40-х—начале 50-х годов технология обработки, основанная на сочетании глубокого и поверхностного рыхлении, в этих условиях наиболее эффективна. Основную обработку пара безотвальными орудиями проводят на глубину 27-30 см, зяблевую в остальных полях севооборота — дисковыми лущильниками на глубину 10-12 см в два следа.

В отличие от плоскорезной системы обработки почвы, рассчитанной на максимальное сохранение стерни в качестве основного противоэрозионного средства, система обработки Т.С. Мальцева отводит стерне роль мульчирующего слоя, сохраняющего влагу и способствующего накоплению органического вещества в почве за счет пожнивных и корневых остатков.

Планета Земля

Степь – удивительная природная зона, где почти нет деревьев, зато имеется огромное разнообразие трав и низкорастущих кустарников. В период цветения здесь действительно очень живописно, но чем же еще примечательны такие места?

Что такое степь

Степь – это равнинная природная зона, встречается и в Северном, и в Южном полушарии. Располагается в умеренном и субтропическом климате, на стыке между лесостепями и полупустынями. К сожалению, количество таких ландшафтов постепенно уменьшается. Это связано с деятельностью человека: степи используются для выращивания сельскохозяйственных культур. Кроме того, травянистый покров этих мест является излюбленным местом для выпаса скота.

Общая характеристика

Фото кавказской степи

Из-за жаркого лета и небольшого количества осадков деревья здесь практически не растут. Рек мало, да и они часто пересыхают. Это обуславливает природу степей – местная растительность выдерживает как засуху, так и сильные морозы. Флора представлена, в основном, травами, образующими плотный покров, и низкорастущими кустарниками. Деревья встречаются редко, чаще всего это искусственные насаждения. Располагаются они возле водоемов, железных и автомобильных дорог.

Виды степей

Степи, в зависимости от преобладания различных видов растительности, делятся на следующие виды:

- Горные – для них характерна пышная растительность, степи Кавказа и Крыма – яркий пример этого типа.

- Луговые (разнотравные) – в таких местах можно встретить самое большое разнообразие растительного мира. Эти зоны расположены на границе с лесами, их почва более плодородна. Степи Западной Сибири относятся к этому типу.

- Настоящие или ковыльные – преобладают злаковые растения, чаще всего – ковыль.

- Сазовые – здесь произрастают растения, у которых есть надземные части, приспособленные к длительным засухам, однако им все же нужно получать увлажнение из почвы. Такие степи часто формируются по берегам крупных рек и в низинах.

- Пустынные – почва здесь не плодородна, встречаются, в основном, неприхотливые растения – полынь, прутняк, перекати-поле. Иногда некогда богатые природные зоны превращаются в такие степи из-за деятельности человека.

Климат в степях варьируется от умеренно-континентального до резко-континентального. Сильные засухи – главная особенность этих природных зон. Годовое количество осадков здесь едва ли превышает 400 мм. Другая характерная черта – сильные ветра, часто бывают пыльные бури. Из-за них на рельефе местности появляются балки и овраги.

Также степь характеризуется большой разницей между дневной и ночной температурой – от 15 до 20°С. Этим она схожа с пустыней. Средний температурный диапазон летом – от 20 до 24°С, характерно преобладание солнечных дней. Зимой температура бывает в среднем от -20 до -30°С, снега выпадает мало.

Почвы

Чернозем на территории степи

На территориях степей находится большое количество чернозема, который образуется из-за сухого климата и высокой температуры. Также в верхних слоях формируется гумус. Например, в степях Кубани его толщина может доходить до метра.

Если на территории преобладает засушливый климат, то почва может быть солончаковой или засоленной. Также часто начинается процесс эрозии. В степной земле присутствует много магния, кальция и натрия. Из-за чего люди часто начинают здесь сельскохозяйственную деятельность.

Природные ресурсы степи

В степи растет большое количество кормовых растений, например, кукуруза, подсолнечник, клевер и т.п. Также здесь встречается много медоносов и лекарственных трав.

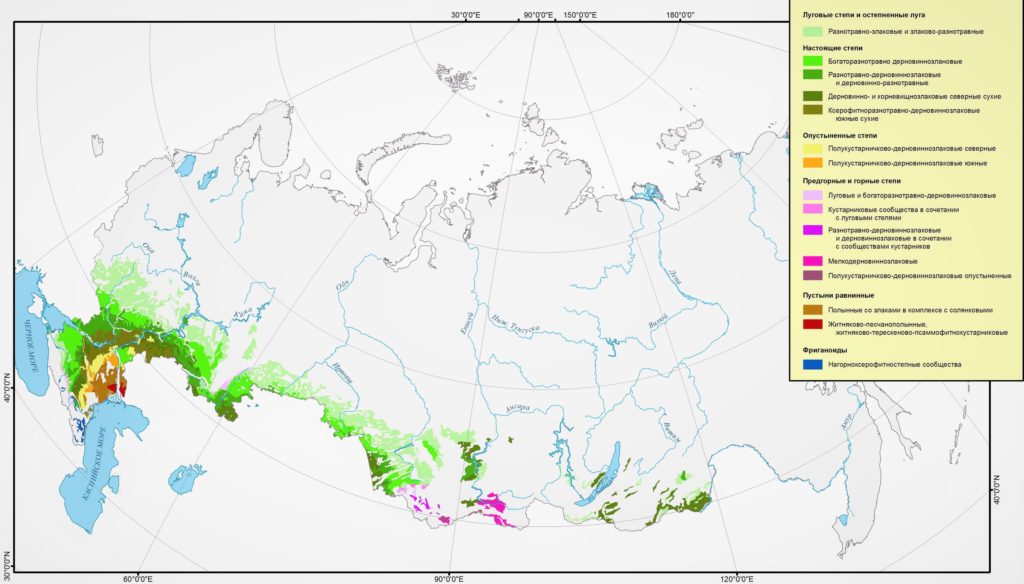

Карта степей России (нажать для увеличения)

Расположение степей на территории России – Кавказ, побережье Черного моря, Забайкальский край и долина реки Обь. В российских степях господствует умеренно-континентальный климат с жарким летом и снежной зимой. Преобладание солнечных дней здесь отмечается в течение всего года. Минимальная температура в холодное время года доходит до -35°С, а в среднем составляет -19°С. Летом столбик термометра может подниматься до +35°С, а среднее значение находится на отметке +19°С.

В год здесь выпадает от 300 до 450 мм осадков, как правило, это ливневые дожди. Большая часть воды не успевает насытить почву и стекает в низину. Часто бывают сухие горячие ветры – суховеи.

Степи Евразии

Восточно-Европейская равнина

Степи Евразии расположены на территориях Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири, прибрежных зонах Азовского моря, а также в Монголии, Киргизии и Казахстане. В Европейской части они сохранились в заповедниках.

Климат евразийских степей – умеренный континентальный. Летом температура редко превышает 25°С. Зимние показания термометра находятся в диапазоне от -2°С до -20°С. Температуры на Западе в среднем выше, чем на Востоке. Достаточно часто бывают пыльные бури, из-за чего образуются овраги и балки.

В северной части почвы более плодородны, доля гумуса в них составляет до 10%. К югу его содержание уменьшается до 6%. Также южные почвы содержат много солей.

Степи Южной Америки

Степь на территории Южной Америки

Льяносами называют равнинные зоны в тропическом, субэкваториальном и субтропическом поясах. Большая их часть находится на территории Венесуэлы (треть площади страны) и Колумбии. В этих местах хорошо заметно сезонное увлажнение, почвы используются для выпаса крупного рогатого скота.

Пампа (или пампасы) – это территории на Юго-Востоке континента, большая часть лежит в субтропиках, возле устья реки Рио-Плата. Также этот участок граничит с Андами и Атлантическим океаном. С севера соприкасается с саванной Гран-Чако. Пампы затрагивают территории Бразилии, Аргентины и Уругвая.

Можно выделить две зоны – на востоке, более влажную, и на западе, более сухую. Вторая часть менее плодородна, в почве здесь преобладает песчаник. Растительность представлена южноафриканскими разновидностями злаков, которые часто встречаются и в Европе (ковыль, овсяница, бородач). Особенностями фауны степей Южной Америки являются такие животные как страус нанду, пампасская кошка, пампасный олень и броненосец.

Зона степей располагается к югу от лесной зоны. Находятся в России на юге страны, в частности, у Чёрного моря и Кавказа, а также в долине Оби и в Забайкалье. Это бескрайние равнинные пространства, покрытые травянистым ковром. Она выглядит как огромное поле, на котором растет душистое разнотравье. Лишь изредка в степи можно найти одинокие деревца или небольшие группы деревьев, которые растут возле водоемов. Эта природная зона встречается на всех континентах.

Особенности климата

Степная зона находится в умеренном климатическом поясе.

Лето в степи длительное, засушливое, с небольшим количеством осадков. Средняя температура 20–22 градусов по Цельсию, но иногда может повышаться до 40 градусов. Для этой местности характерны суховеи – горячие сухие ветры, которые могут переходить в сильные пылевые бури.

Зима короткая и относительно теплая. Лишь изредка температура воздуха понижается до -40 градусов.

Весной степь будто просыпается: живительные ливни увлажняют почву, и она покрывается ковром ярких степных цветов. Однако из-за солнечной погоды дождевая вода не успевает глубоко проникнуть в землю. Она стекает в низины и быстро испаряется.

Рис. 1. Степь весной.

Главное богатство степной зоны – это плодородные земли, которые называются черноземом. Отмирая, травы образуют верхний питательный слой – гумус, который обладает уникальными питательными свойствами.

Растительный мир

Из-за малого количества влаги в степях растет очень мало деревьев. Основная растительность в этой природной зоне – всевозможные травы и злаки.

Рис. 2. Степные растения.

Для степных растений характерны следующие признаки:

- узкие листья – для испарения малого количества влаги;

- светлый цвет листвы – лучше отражает солнечные лучи;

- многочисленные мелкие корешки – лучше впитывают и удерживают ценную влагу.

В степи растут пионы, ирисы, тюльпаны, ковыль, типчак и многие лекарственные растения.

которые читают вместе с этой

Животный мир

Преобладающий растительный покров создал идеальные условия для жизни насекомых, которых здесь обитает невероятное количество. В степях обитают кузнечики, кобылки, шмели, пчелы и многие другие.

Поскольку в степи много насекомых, значит, здесь обитает много птиц: куропатки, степные жаворонки, дрофы. Они обустраивают свои гнезда прямо на земле.

Степные животные максимально приспособлены к жизни в поле: все они небольших размеров, со светлым окрасом, который сливается с растительностью. В степях обитает много грызунов и пресмыкающихся.

Суслики – типичные обитатели степей. Много времени они проводят, стоя на задних лапках и осматриваясь по сторонам. При малейшей опасности они с тревожным писком скрываются в своих норах. В неблагоприятные годы при сильной засухе и отсутствии корма они впадают в спячку, которая может длиться 9 месяцев.

Рис. 3. Суслики.

Экологические проблемы степей

Самая главная проблема степной зоны – ее распашка под сельскохозяйственные нужды. Плодородные почвы и отсутствие деревьев послужили веской причиной, по которой люди начали распахивать степные земли и выращивать на них культурные растения.

Кроме того, на нераспаханных степных участках пасут скот, и это неизбежно приводит к разрушению уникальной почвы.

В результате человеческой деятельности многие степные животные и растения оказались под угрозой полного исчезновения.

Что мы узнали?

При изучении доклада по программе 4 класса окружающего мира мы узнали, что из себя представляет зона степей. Мы выяснили, какой климат характерен для этой природной зоны, какие растения и животные обитают на бескрайних степных просторах, а также что является главной экологической проблемой степей.

Степь — это пояс равнин в субтропическом и умеренном климате, для которого характерна низкая травянистая растительность. Это благодатные места для флоры, однако из-за особенностей почвы не все однолетние и многолетние травы могут приспособиться к таким условиям. Растения в степи чрезвычайно разнообразны как в южных зонах с тропической флорой, так и на участках Средней Азии и Маньчжурии, где по причине высокогорья могут расти лишь засухостойкие кустарники.

- Описание растительного мира

- Коровяк обыкновенный

- Тонконог гребенчатый

- Адонис весенний

- Шизонепета многонадрезная

- Василёк синий

- Степной шалфей

Описание растительного мира

Почва в степи богата минералами, однако по причине небольшого количества дождей она содержит минимум органики. Количество осадков существенно различается, на севере и в средней полосе это приблизительно 960 миллиметров на квадратный метр, тогда как в южных районах может отмечаться уже серьёзная засуха.

В зависимости от конкретного региона зима может длиться тут от 2 до 5 месяцев, а диапазон температур от минус 15 до нуля. В степи практически не встречаются деревья, поэтому тут отмечаются сильные холодные ветра и мощные пылевые бури.

Животный мир скудный, здесь проживают зайцы, лисы, волки и некоторые другие звери.

В степи встречаются следующие растения:

- Тонконог гребенчатый.

- Адонис весенний.

- Коровяк обыкновенный.

- Василёк синий.

Флора степи состоит из трав и невысоких кустарников, которые способны расти в условиях бедной на питательные вещества почвы. Многолетние насаждения и деревья встречаются лишь в непосредственной близости от рек и крупных озёр. Возле источников воды, в том числе подземных, могут произрастать кустарники и травы, достигающие полутора метров высоты. Из-за особенностей климата в степи часто отмечаются пожары, которые хоть и уничтожают надземную часть растений, но при этом обогащают землю микроэлементами и органикой.

Среди растительности в степи преобладают злаки, в том числе ковыль, который занимает огромные территории. Ученым известны десятки видов этого растения, различающиеся в зависимости от плодородия почвы и наличия влаги. В засушливых регионах встречаются тонконоги, которые характерны для степи восточнее Уральских гор в России.

Окрас растений серый, блеклый, лишь в южных регионах неподалёку от источников воды можно встретить большое количество цветов и ярких кустарников.

Коровяк обыкновенный

Коровяк обыкновенный — это двулетнее растение, которое в оптимальных условиях достигает высоты полутора метров. Его характерной особенностью является наличие у листьев войлочного опушения. В колосовидных соцветиях, плотно окружающих стебель, находятся многочисленные мелкие желтые цветки. Период цветения обычно приходится на июль-сентябрь.

Особенностями коровяка обыкновенного являются:

- наличие войлочного опушения;

- мелкие желтые цветки;

- колосовидные соцветия.

Это растение широко используется в народной медицине, настои и отвары из листьев применяются в качестве болеутоляющих, отхаркивающих и противосудорожных средств.

Встречается коровяк обыкновенный в степи повсеместно, с одинаковым успехом он может произрастать в южных и северных регионах, также это растение нетребовательно к влаге, поэтому встречается в особо засушливых районах.

Тонконог гребенчатый

Он относится к семейству злаковых и считается едва ли не самым распространённым растением в степи. Его высота может достигать 65 сантиметров, стебли с плотным основанием, имеют прочную плотную ножку, нижние листья опущены.

Соцветие тонконога гребенчатого — это вытянутая метёлка, с оттенком, варьирующимся от серебристого до зелёного. Такое растение быстро размножается, что и объясняет его повсеместную распространенность. Используется в медицине, из листьев делают настой, обладающий ранозаживляющим действием.

Адонис весенний

Корневищный многолетник адонис весенний относится к семейству лютиковых. Это яркое растение, редко когда достигающее высоты в 20 сантиметров. Адонис хорошо переносит серьёзные перепады температуры, поэтому встречается как в засушливых южных регионах, так и на севере степи.

Уникальной особенностью этого растения являются ярко-жёлтые цветы, которые рано утром раскрываются и после обеда закрываются.

Период цветения адониса весеннего — это апрель-май. Летом и осенью на поверхности практически не остается листвы и стеблей, поэтому определить наличие такого растения бывает крайне сложно. Установлено, что продолжительность жизни адониса на одном месте составляет порядка 50 лет.

Из корней и цветков делают различные настойки и отвары, которые помогают при заболеваниях нервной системы и патологиях сердца.

Шизонепета многонадрезная

Это прекрасный медонос, который встречается не только в районе степи, но и в зоне хвойных лесов. Предпочитает шизонепета луга и склоны холмов. Определить это растение можно по прямому стеблю высотой 60 сантиметров и древовидному корню. Листья перисто-рассеченные с тремя-пятью долями.

Цветение обычно начинается в июне и продолжается по конец августа. Эти растения отличаются высокой нектаропродуктивностью, шизонепета используется в народной медицине. Из листьев и цветов готовят противовоспалительные снадобья и отхаркивающие микстуры.

Это растение также широко используется в косметологии, из него изготавливают различные маски и кремы.

Василёк синий

Это степное растение относится к семейству сложноцветных. В зависимости от климата период жизни синего василька составляет один или два года.

Высота стебля может достигать 60 сантиметров, листья заострённые и тонкие, имеющие выраженный войлочный налет. Цветы характерного синего или голубого цвета, хорошо заметные на расстоянии.

В период цветения, а он приходится на июнь-июль, холмы и луга могут представлять собой красивейший сине-голубой ковер. Василёк считается сорным растением, поэтому часто встречается в посевах ржи. В степи произрастает повсеместно: как на севере, так и в средней полосе. Синий василёк применяется для лекарственных сборов, порошком из семян лечат кожные воспаления.

Степной шалфей

Степной шалфей — это многолетнее растение, которое предпочитает травянистые степные склоны и заливные луга. Высота стебля может достигать 80 сантиметров, а цветение отмечается лишь на второй год после посадки. Хорошо заметные ярко-фиолетовые лепестки выделяются на фоне бледно-зеленой степной травы. Цветение шалфея обычно приходится на май и июль.

Так как шалфей плохо выдерживал низкие температуры, первоначальное это растение было характерно для южных степей. Однако по причине изменения климата в дальнейшем он стал встречаться и в северных широтах. Листья и цветки используются в народной медицине, такие отвары обладают противомикробными и дезинфицирующими противовоспалительными свойствами.

В домашних работах следует не только указывать названия известных кустарников и трав, но и представлять сведения о характерных особенностях их видов.

Читайте также: