Радиолокация развитие средств связи доклад

Обновлено: 31.05.2024

Термин локация (и его всевозможные производные) произошел от латынского слова locatio - размещение, распределение и означает определение местоположения объекта по сигналам (звуковым, тепловым, оптическим, электромагнитным волнам и др.), излучаемым самим объектом (пассивная локация) иои отраженным от него сигналом, излучаемым самим устройством (активная локация).

Следует отметить, что свойствами локации (способностью определять положение количественного объекта по отношению к себе или свое положение в пространстве) обладают многие животные и человек - бинауральный эффект или т.н. биолокация.

В зависимости от применяемых методов и технических средств различают звуковую локацию (гидро, звуко, эхо), радиолокацию (электромагнитную) и, позднее появившиеся: оптическая (лазерная) локация, планетная (радиолокационная астрономия) и загоризонтная (ионосферная) радиолокации.

Первоначально, в годы 1-й мировой войны появились гидролокаторы (приборы, которые могут обнаруживать самолет по звуку двигателей) - т.н. звукоулавливатели.

Над созданием звукоулавливателей, которые вошли в состав приборов управления артилллерийским зенитным огнем (ПУАЗО), в СССР работали: Центральная радиолаборатория (ЦРЛ), Всесоюзный электротехнический институт (ВЭИ), Военная артиллерийская академия (ВАУ) им.Ф.Э.Дзержинского и Научно-исследовательская лаборатория артиллерийского приборостроения Главного артиллерийского управления (НИЛАП ГАУ). Образцы первых звукоулавливателей испытывались на подмосковном полигоне в 1929-1930 годах. В 1931 г были созданы опытные образцы системы "Прожзвук" (крупногабаритный звукоулавливатель и полутораметровй электрический прожектор).

Предпосылками работ по созданию и дальнейшему развитию радиолокации послужили несколько исторических фактов:

- явление отражения радиоволн наблюдал еще Г.Герц в 1886-1889 годах, а в 1897 г А.С.Попов (во время опытов по радиосвязи на Балтийском море) зарегистрировал влияние корабля, пересекающего трассу радиоволн, на силу сигнала (передатчик был установлен на верхнем мостике транспорта "Европа", а приемник - на крейсере "Африка");

- в 1904 г немецкий ученый-изобретатель Кристиан Хюльсмэйер (Christian Hulsmeyer) 1920 в своей авторской заявке (патент N165546 от 30 апреля 1904 г) четко сформулировал идею обнаружения корабля по отраженным от него радиоволнам и содержащей также подробное описание устройства для ее реализации. Позднее, в том же 1904 г, им был получен и второй патент (N169154) на усовершенствование своего устройства для радиолокации.

- в 1914 г росиянин И.И.Ренгартен проводил работы по макетированию радиопеленгатора;

- в 1916 г французами П.Ланжевеном и К.Шиловским был создан ультразвуковой гидролокатор;

- в сентябре 1922 г два экспериментатора, служившие в ВМФ США, - Хойт Э.Тейлор и Лео К.Янг проводили опыты по радиосвязи на декаметровых волнах (3-30 МГц) через реку Потомак. В это время по реке прошел корабль, и связь прервалась - что натолкнуло их на мысль о применении радиоволн (метод интерференции незатухающих колебаний) для обнаружения движущихся объектов;

- в 1921 г америкаец А.У.Хэлл изобрел магнетрон (промышленный его вариант был готов к 1928 г) - что дало возможность последующего развития радиолокационных станций (РЛС) на СВЧ.

- в 1924 г английский ученый Э.Эплтон провел на декаметровых волнах измерения высоты слоя Кеннелли-Хевисайда (слой "Е" ионосферы, от которого отражаются радиосигналы);

- в 1925 г английские ученые Г.Брейт и М.Тьюков опубликовали результаты работ по определению высоты слоя Кеннелли-Хевисайда измерением времени запаздывания импульсного сигнала, отраженного от слоя, относительно сигнала, пришедшего вдоль поверхности Земли;

- в июне 1930 г моряк ВМФ США Лоренс Э.Хайленд, проводя эксперименты по определению направления с помощью декаметровых волн, обнаружил, что когда над передающей антенной пролетает самолет, поле радиосигнала сильно искажается, и в результате чего, Хайленд предложил использовать декаметровые волны для предупреждения о приближении вражеских самолетов;

- в январе 1931 г Авиационная радиолаборатория ВМС в Вашингтоне приступила к выполнению проекта, имевшего целью "обнаружение вражеских судов и самолетов с помощью радио";

- в начале 1931 г проводились (к сожалению неудачные) опыты по установлению связи между городами - английским Дувром и французским Кале при помощи волн длиною 18 см;

- в 1932-1933 годах английское морское ведомство стало применять приборы АСДИК, регистрирующие ультразвуки высокой частоты, создаваемые шумом винтов подводных лодок;

- в 1932 г большой объем работ по изучению интерференции при отражении радиоволн от самолета выполнили американские инженеры Б.Тревор и П.Картер;

- в 1934 г сотрудник Морской исследовательской лаборатории США Роберт Пейдж первым зарегистрировал (сфотографировал) отраженный от самолета сигнал на частоте 60 МГц.

- в 1935 г, независимо друг от друга, работы по импульсной радиолокации проводили: П.К.Ощепков (СССР) и Р.Ватсон-Ватт (Великобритания. Изготовленная им аппаратура получила отраженный сигнал от самолета на расстоянии 15 км).

- в 1935 г радиолокация получила первое коммерческое применение: во Франции фирма "Societe Francaise Radioelectrique" установила на лайнере "Нормандия" т.н. "Детектор препятствий", а в 1936 г в порту Гавра был установлен т.н. "Радиопрожектор" для обнаружения судов, входящих в гавань и покидающих ее;

- в 1936 г американцами - Р.Колвеллом и А.Френдом были зафиксированы отражения радиоимпульсов от турбулентных и инверсионных слоев в тропосфере.

В 1936 г макет американской РЛС, работавшиц на частоте 80 МГц, обнаружил самолет на расстоянии 65 км (в 1937 г у немцев была достигнута дальность 35 км).

2 июля 1936 г в США была изготовлена первая небольшая РЛС, работавшая на частоте 200 МГц, которая в апреле следующего года была установлена на борту эсминца "Лири". РЛС получили название РАДАР (сокращенное обозначение от "Radio Detection And Ranging", т.е. "Прибор для радиопеленгации и измерения"). Hа базе данной РЛС в 1938 г была разработана модель XAF, прошедшая широкие бортовые испытания в 1939 г (прототип модели 1940 г - CXAM, которая была установлена на 19 военных кораблях).

Первые пять импульсных РЛС (работали на метровых волнах) для обнаружения самолетов были установлены на юго-западном побережье Великобритании в 1936 г.

Первые работы по радиолокационному обнаружению самолетов в СССР были начаты в 1933 г по инициативе М.М.Лобанова. С 1934 г данные работы возглавили Ю.К.Коровин, П.К.Ощепков (Ленинградский электрофизический институт) и Б.К.Шембель. Первая серийная РЛС (РУС-1) появилась в 1938 г в КБ, которым руководил Д.С.Стогов. РУС-1 были применены во время финской военной кампании 1939-1940 гг.

В 1937 г в Лениградском ФТИ под руководством Ю.Б.Кобзарева был разработан импульсный метод радиолокации.

В 1940 г было начато серийное производство первой импульсной радиолокационной станции дальнего обнаружения самолетов РУС-2 ("Редут"), разработкой которой с 1935 г занимались П.А.Погорелко и Н.Я.Чернецов. Во время ВОВ было развернуто производство портативных РЛС "Пегматит".

4 июля 1943 г вышло Постановление Государственного Комитета Обороны (ГКО) об учреждении при нем Совета по радиолокации. Практическое руководство повседневной деятельностью Совета осуществлял Аксель Иванович Берг (впоследствии - академик), а отвественным секретарем Совета был Александр Александрович Турчанин.

В 1943 г по инициативе Совета по радиолокации был создан Институт локационной техники, который возглавил П.З.Стась. Главным инженером стал профессор А.М.Кугушев.

В июне 1947 г Совет по радиолокации был преобразован в Комитет по радиолокации при СHК СССР и его председателем стал М.З.Сабуров.

Загоризонтная радиолокация базируется на открытии в 1947 г советским ученым H.И.Кабановым явления дальнего рассеянного отражения от Земли декаметровых волн (с их возвратом после отражения от ионосферы к источнику излучения).

Hеоценимый вклад в создание и разработку советской радиолокационной техники также внесли: В.Д.Калмыков, А.И.Шокин (в течении ряда лет был министром электронной промышленности СССР), А.Н.Щукин и мн. др.

После окончания Второй мировой войны начался этап активной разработки планетной радиолокации и первыми ее объектами стали Луна и метеоры. Первые эхо-сигналы от солнечной короны были получены в 1959 г (США), а от Венеры - в 1961 г (Великобритания, СССР и США). В СССР радиолокацию Венеры, Меркурия, Марса и Юпитера выполнил в 1961-1963 гг коллектив ученых во главе с В.А.Котельниковым.

Большой вклад в развитие отечественной оптической локации внесли ученые: Н.Г.Басов, Ф.М.Прохоров, А.Л.Микаэлян и др.

Техника

Зарождение и развитие радиолокации относится к более позднему по сравнению с радиосвязью предвоенному периоду. И тем не менее армии многих государств, таких как Германия, Англия, США и Советский Союз, к началу Второй Мировой войны имели на вооружении радиолокационные станции (РЛС) различного назначения, обеспечивавшие в первую очередь противовоздушную оборону (ПВО).

Опыты с электромагнитными волнами Г.Герца и А.Попова

Генрих Рудольф Герц

Герц научился генерировать и улавливать электромагнитные радиоволны и обнаружил, что они по-разному поглощаются и отражаются различными материалами. И прежде всего внимание учёного здесь привлекло само существование известных раннее лишь в теории электромагнитных волн. Но он даже и не задумался о каком-либо практическом применении свойств этих волн — направленности и отражении.

Спустя немного времени, наш соотечественник А.С. Попов впервые нашёл практическое применение для электромагнитных волн, создав грозоотметчик (приёмник электромагнитных волн природного происхождения, который лёг в основу появившегося после радио). Позже А.С. Попов сделал ещё одно важное открытие: в 1897 году во время опытов по радиосвязи на Балтийском море зарегистрировал влияние корабля, пересекающего трассу радиоволн, на силу сигнала.

В своём отчете о проведении опытов учёный писал следующее:

Александр Степанович Попов

Это первое в истории документальное подтверждение открытия основного принципа радиолокации — отражения радиоволн от металлических предметов, и послужило началом новому средству наблюдения — радиолокации.

Первые радиолокационные устройство

Идея радиолокации немногим моложе идеи радиосвязи. 30 апреля 1904 года немецкий инженер Кристиан Хюльсмайер из Дюссельдорфа получил от Императорского бюро по патентам удостоверение на своё изобретение, названное телемобильскопом. Хюльсмайер предложил двухантенное устройство для обнаружения кораблей на большом расстоянии. Излучённый прибором сигнал отражался от объекта, принимался обратно и соответствующим образом обрабатывался. В состав аппарата входили радиопередатчик, вращающиеся антенны направленного действия, радиоприёмник со световым или звуковым индикатором, воспринимавший отражённые предметами волны.

При всём своем несовершенстве устройство Хюльсмайера содержало в себе основные элементы современного локатора. И уже 18 мая 1904 года аппарат был впервые испытан на кельнском железнодорожном мосту, а 10 июня — в роттердамской гавани.

Идея развивалась и в других заявках, многие из которых очень интересны. Так, в 1919 г. был выдан патент Л. Махтсу, в котором описывалось устройство со спиральной развёрткой и визуальной индикацией положения обнаруживаемого с помощью радиоволн объекта. Однако из-за несовершенcтва излучающих и принимающих устройств того времени возможностей практического осуществления предложенных идей не было.

В сентябре 1922 г. в США два экспериментатора, служившие в ВМФ, — Хойт Э. Тейлор и Лео К. Янг проводили опыты по радиосвязи на декаметровых волнах (3-30 МГц) через реку Потомак. В это время по реке прошёл корабль, и связь прервалась. Это натолкнуло их на мысль о применении радиоволн для обнаружения движущихся объектов. Несмотря на предположение Тейлора, что этот метод может быть использован в темноте и при плохой видимости, флот не сразу продолжил работу в этом направлении. В США именно Х. Тейлору и Л. Янгу приписывают открытие явления отражения радиоволн.

Спустя два года английские физики Э. Эпплтон и М. Барнетт по отражённому непрерывному сигналу измерили высоту слоя Хэвисайда. В этих опытах производилось измерение высоты ионосферы (слоя Кеннели-Хевисайда) путём наблюдения интерференции радиоволн, распространяющихся вдоль поверхности Земли, и волн, отражённых от ионосферы. Их работа считается первой публикацией описания опытов по определению положения отражающего радиоволны объекта.

Ещё через год американцы Г. Брейт и М. Тьюв провели эти измерения импульсным методом, а советские учёные Н. Мандельштам и Л. Папалекси к 1930 г. разработали теорию радиоинтерференционного измерения расстояний.

Становление радиолокации в Российской Империи и в СССР

В преддверии и во время Первой Мировой войны главные усилия российских радиоинженеров прикладывались к развитию и усовершенствованию радиоразведки за врагом. Для этого проводились определённые мероприятия по сбору сведений о радиосвязи иностранных государств. Ещё в 1914 г. нашим соотечественником, лейтенантом Балтийского флота И.И. Ренгартеном, проводились работы по макетированию радиопеленгатора.

Иван Иванович Ренгартен

В самом начале войны командованием Балтийского флота было принято решение об установке в Кильконде на о. Эзель первого разведывательного радиопеленгатора (РРП). Идею этого РРП предложил И. Ренгартен, им же была разработана и его конструкция. Береговой РРП системы Ренгартена имел антенну зонтичного типа, состоящую из 16 или 32 лучей-радиусов, ориентированных на местности согласно компасным румбам, почему иногда именовался компасной радиостанцией, или радиостанцией компасного типа. Радиопеленгатор в Кильконде начал решать радиоразведывательные задачи.

В СССР идеи радиолокации продвигал с 1932 г. научный сотрудник Ленинградского электрофизического института (ЛЭФИ) П.К. Ощепков, позднее предложивший использовать импульсное излучение. Идея овладела военными, и 16 января 1934 г. в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ) под председательством академика А.Ф. Иоффе состоялось совещание, на котором представители ПВО РККА поставили задачу обнаружения самолётов на высотах до 10 и дальности до 50 км в любое время суток и в любых погодных условиях.

Накануне Второй Мировой войны

СССР

В ЛЭФИ началась разработка экспериментального образца прибора, способного работать на самых коротких волнах. Уже в начале июля 1934 года под Ленинградом прошли первые успешные опыты с аппаратурой, работавшей в непрерывном режиме на волне около 5 м. После испытаний под Ленинградом опытная аппаратура была отправлена в Москву для демонстрации высшему командованию Красной армии.

Таким образом, уже в середине 1934 г. в СССР первым в мире был реализован проект создания радиолокатора — от идеи до натурных испытаний опытной РЛС.

В течение 1934–1936 годов были разработаны и испытаны несколько эффективных систем радиолокационного обнаружения самолётов: в Центральной радиолаборатории (ЦРЛ) — Ю.К. Коровиным, в ЛЭФИ — А.А. Чернышёвым и Б.К. Шембелем, в Ленинградском электротехническом институте (ЛЭТИ) — Д.А. Рожанским, Ю.Б. Кобзаревым, П.А. Погорелко, Н.Я. Чернецовым и на заводе № 209 им. Коминтерна — непосредственно П.К. Ощепковым.

В июле 1934 г. ЦРЛ представила на рассмотрение в Главное артиллерийское управление (ГАУ) эскизный проект радиопеленгатора на дециметровых волнах для зенитного прожектора, разработанный согласно второму договору. Данный проект ГАУ утвердило, и к маю 1935 г. ЦРЛ была изготовлена первая экспериментальная радиоустановка, и в связи с переводом Ю.К. Коровина в Центральную военно-индустриальную радиолабораторию (ЦВИРЛ) установка была отправлена на испытание в город Горький (ныне – Нижний Новгород).

Испытания этой установки в ЦВИРЛ во второй половине 1935 г. показали дальность обнаружения лёгкого самолёта около трёх километров. Были отмечены неустойчивая работа излучающего и приёмного устройств, большие микрофонные шумы в схемах магнетронного генератора и приёмника и сильное воздействие излучаемой энергии на приёмник установки. Эти недостатки объяснялись невысоким качеством генераторных и приёмных ламп, изготовлявшихся кустарным способом.

В 1937 г. работы по совершенствованию аппаратуры радиообнаружения в ЦВИРЛ продолжались. К этому времени у коллектива лаборатории окончательно сложилось мнение о перспективности системы, основанной на использовании аппаратуры с непрерывным излучением.

Первое предложение П.К. Ощепкова о применении импульсного метода относится к концу 1934 г. Несколько позже, в марте 1935 г., в ЛФТИ, в лаборатории профессора Д.А. Рожанского, были развёрнуты научные исследования по импульсным схемам. Научными сотрудниками её были инженеры Ю.Б. Кобзарев, П.А. Погорелко и Н.Я. Чернецов.

В течение почти 5 лет именно П.К. Ощепков определял основную политику в разработке радиолокационных методов обнаружения самолётов. В 1938 г. группа сотрудников ЛФТИ, лаборант А.А. Малеев, заведующий лабораторией Ю.Б. Кобзарев, научные сотрудники П.А. Погорелко и Н.Я. Чернецов создали импульсную радиолокационную установку для дальнего обнаружения. Установка работала на волне 4 м с мощностью в импульсе 40–50 кВт и обнаруживала самолёт, летящий на высоте 1500 м, на расстоянии до 50 км.

Радиоискатель Б-3

Таким образом, зенитная артиллерия получала возможность вести с помощью радиосредств не только заградительный, но и прицельный огонь.

Передающая (слева на шасси ГАЗ-ААА) и приёмная машины РУС-2

США и Великобритания

Независимо от исследований в СССР в других странах также проводились работы в данном направлении. В США в июне 1932 г. инженеры Б. Тревор и П. Картер выполнили большой объём работ по изучению интерференции при отражении радиоволн от самолёта. В своих опытах они наблюдали периодическое изменение величины сигнала, являющееся результатом наложения сигнала, отражённого летящим самолётом.

В Великобритании Р. Ватсон-Ватт изобрёл аппаратуру, которая могла получать отражённый сигнал от самолёта на расстоянии 15 км. Принцип её действия был основан на методе импульсной радиолокации. Первые пять импульсных РЛС, разнесённых на 40 км друг от друга, которые работали на метровых волнах, для обнаружения самолётов были установлены на юго-западном побережье Великобритании в 1936 году. Эта система сыграла важнейшую роль в начальном периоде войны.

Первые системы радиообнаружения самолётов создавались с использованием метода биений. В этой аппаратуре передатчик и приёмник разносились на значительное расстояние друг от друга. Передача велась незатухающими колебаниями, а приёмник фиксировал флуктуирующие сигналы (биения), когда самолёт пролетал сквозь завесу, созданную радиоволнами. Разработки по этому направлению в США начались ещё в 1931 году.

Работа над импульсным радиолокатором была начата 14 марта 1934 г. с закупок серийных осциллографических трубок и супергетеродинного приёмника. Первый образец с длиной волны излучения около 10 м обеспечил дальность действия на море в 35 км. Эта система была введена в действие в апреле 1936 г., а уже через три месяца началась эксплуатация радиолокатора меньших размеров с длиной волны 1,5 м и был успешно испытан антенный переключатель, что позволило использовать общую для приёма и передачи антенну. Эти два быстро последовавших друг за другом усовершенствования позволили установить радиолокатор на корабле для испытаний на море, которые успешно прошли в апреле 1937 года.

Вторая Мировая война

Вторая Мировая война позволила в полной мере проверить боевые качества радиолокационной техники в операциях на суше, в воздухе и на море, что предопределило формирование в вооруженных силах радиотехнических частей и подразделений.

С началом Великой Отечественной войны требования к средствам радиообнаружения для ПВО встали не формально в виде абстрактных тактико-технических условий, а как предельно ясная и зримо осязаемая каждым разработчиком необходимость помочь борьбе с авиацией врага. Радиолокационная промышленность тогда у нас почти отсутствовала. Но двигаться вперёд без радиолокационной аппаратуры было немыслимо.

4 июля 1943 г. вышло постановление Государственного Комитета обороны о создании Совета по радиолокации при ГКО. На следующий день после подписания этого постановления началась знаменитая Курская битва. А.И. Берг рассказывал:

Академик АН СССР, адмирал-инженер Аксель Иванович Берг

Председателем Совета был назначен член ГКО Г.М. Маленков. Инициатором создания этого Совета был Аксель Иванович Берг, он же был назначен заместителем председателя совета по радиолокации. Это постановление в истории советской радиолокации явилось важнейшим государственным актом, так как с образованием совета по радиолокации руководство развитием этой важнейшей отрасли техники и осуществление большого комплекса необходимых мероприятий было сосредоточено в одном месте и проводилось по непосредственным указаниям ЦК ВКП(б).

В многогранной и разносторонней деятельности Совета по радиолокации преобладали следующие основные направления:

1. Развёртывание радиолокационной промышленности и серийного производства РЛС для нужд фронта.

2. Планирование научных исследований и разработок новых образцов на основе достижений отечественной и мировой науки и техники.

3. Подготовка научных, инженерных и технических кадров радиолокационного профиля.

4. Организация научно-технической информации, а также работ по унификации и нормализации основных узлов радиоэлементов и комплектующих изделий, применяемых в радиолокационной аппаратуре.

Совет по радиолокации был своеобразной организацией: никаких собственных, т.е. находящихся в его прямом подчинении, предприятий и научно-исследовательских учреждений он не имел; все они находились под крыльями оборонных наркоматов. Но все указания Совета по радиолокации выполнялись безоговорочно: за ним стояли законы военного времени и высокий авторитет Государственного комитета обороны СССР. В итоге в сентябре 1943 г. ГКО было принято развернутое постановление об организации выпуска средств радиолокации на некоторых заводах авиационной и судостроительной промышленности, о создании новых научно-исследовательских институтов, КБ, главного управления в Наркомате электропромышленности (радиолокационного) и по ряду других, относившихся к радиолокации, вопросов.

Во время Второй Мировой войны уже рассматривались перспективы дальнейшего развития радиолокации. В марте 1944 года на пленуме Артиллерийского комитета ГАУ была предложена разработка новой системы зенитного и радиолокационного вооружения, предусматривающей создание зенитных батарей более крупного калибра для поражения высотных целей и малокалиберных батарей для уничтожения самолётов на средних и малых высотах. Но завершение войны оказалось весьма непредсказуемо. В августе 1945 года на Японские города Хиросиму и Нагасаки американцы сбросили атомные бомбы. Появление нового столь разрушительного оружия заставило пересмотреть цели радиолокации.

Загоризонтное обнаружение

В процессе развития отечественной и зарубежной радиолокационной техники наступила новая стадия, характеризующаяся тактико-техническим совершенствованием РЛС и их разнообразием применительно к тактическим задачам армии и флота. В 1946 г. русский учёный и конструктор Николай Кабанов предложил идею раннего (загоризонтного) обнаружения самолётов в диапазоне коротких волн на удалении до 3000 километров. Он обнаружил, что зондирующие лучи при длине волны 10–100 м способны, отразившись от ионосферы, облучить цель и возвратиться по тому же пути к РЛС.

В 1959 году американец доктор Тэйлор коротковолновым радаром на большой дальности обнаружил ракету, и работы Штырена возобновились. Он доказал, что загоризонтная РЛС может обнаруживать самолёт на дальности 3000 км и ракеты — на 6000 км. Через четыре года на действующем макете загоризонтного локатора Штырену, Шамшину и Шустову удалось обнаружить старты ракет с Байконура на расстоянии 2500 км.

25 августа 1970 года на вооружение Советской армии был принят комплекс раннего обнаружения (РО) атакующих баллистических ракет в составе командного пункта (КПК РО) и узлов РО-1 (Мурманск), РО-2 (Рига). Этот комплекс работал по принципу разнесённого на местности радиолокатора, когда функции источников информации сводились к формированию единичных измерений и передаче их на командный пункт раннего обнаружения. А задачей командного пункта комплекса являлось построение траекторий баллистических ракет и космических объектов и определение параметров их движения в автоматическом режиме.

* * *

Появлением радиолокации можно считать рубеж XIX— XX веков. И по сути, этой области наук чуть больше века, но столь стремительное её развитие привело нас к тому, что мы уже не можем даже и представить своё существование без неё в нашем повседневном быту, что уж говорить о её военном значении. С развитием общества человеческие потребности растут всё больше. Следовательно, перед радиолокацией появляются новые задачи и новые направления, а значит, и усовершенствование методов, оборудования системы радиолокации. Не скоро к данной области будет потерян интерес, который подогревается и научным прогрессом, с одной стороны, и коммерческой заинтересованностью, с другой.

Радиолокация - это совокупность научных методов и технических средств, служащих для определения координат и характеристик объекта посредством радиоволн. Исследуемый объект часто именуют радиолокационной целью (или просто целью).

Принцип радиолокации

Радиотехническое оборудование и средства, предназначенные для выполнения задач радиолокации, получили название радиолокационных систем, или устройств (РЛС или РЛУ). Основы радиолокации базируются на следующих физических явлениях и свойствах:

- В среде распространения радиоволны, встречая объекты с иными электрическими свойствами, рассеиваются на них. Волна, отраженная от цели (или ее собственное излучение), позволяет радиолокационным системам обнаружить и идентифицировать цель.

- На больших расстояниях распространение радиоволн принимается прямолинейным, с постоянной скоростью в известной среде. Это допущение делает возможным измерение дальности до цели и ее угловых координат (с определенной ошибкой).

- На основании эффекта Доплера по частоте принятого отраженного сигнала вычисляют радиальную скорость точки излучения относительно РЛУ.

Историческая справка

На способность радиоволн к отражению указывали великий физик Г. Герц и русский электротехник А.С. Попов еще в конце XIX века. Согласно патенту от 1904 года, первый радар создал немецкий инженер К. Хюльмайер. Прибор, названный им телемобилоскопом, использовался на судах, бороздивших Рейн. В связи с развитием авиационной техники применение радиолокации выглядело очень перспективным в качестве элемента противовоздушной обороны. Исследования в этой области велись передовыми специалистами многих стран мира.

В 1932 году основной принцип радиолокации описал в своих работах научный сотрудник ЛЭФИ (Ленинградского электрофизического института) Павел Кондратьевич Ощепков. Им же в сотрудничестве с коллегами Б.К. Шембель и В.В. Цимбалиным летом 1934 года был продемонстрирован опытный образец радиолокационной установки, обнаружившей цель на высоте 150 м при удалении 600 м. Дальнейшие работы по совершенствованию средств радиолокации сводились к увеличению дальности их действия и повышению точности определения местоположения цели.

Виды радиолокации

Природа электромагнитного излучения цели позволяет говорить о нескольких видах радиолокации:

- Пассивная радиолокация исследует собственное излучение (тепловое, электромагнитное и т.п.), которое генерирует цели (ракеты, самолеты, космические объекты).

- Активная с активным ответом осуществляется в случае, если объект оборудован собственным передатчиком и взаимодействие с ним происходит по алгоритму "запрос - ответ".

- Активная с пассивным ответом предполагает исследование вторичного (отраженного) радиосигнала. Радиолокационная станция в этом случае состоит из передатчика и приемника.

- Полуактивная радиолокация - это частный случай активной, в случае когда приемник отраженного излучения расположен вне РЛС (например, является конструктивным элементом самонаводящейся ракеты).

Каждому виду свойственны свои достоинства и недостатки.

Методы и оборудование

Все средства радиолокации по используемому методу разделяют на РЛС непрерывного и импульсного излучения.

Первые содержат в своем составе передатчик и приемник излучения, действующие одновременно и непрерывно. По этому принципу были созданы первые радиолокационные устройства. Примером такой системы могут служить радиоальтиметр (авиационный прибор, определяющий удаление летательного аппарата от поверхности земли) или известный всем автолюбителям радар для определения скоростного режима транспортного средства.

При импульсном методе электромагнитная энергия излучается короткими импульсами в течение нескольких микросекунд. После генерации сигнала станция ведет работу только на прием. После улавливания и регистрации отраженных радиоволн РЛС передает новый импульс и циклы повторяются.

Режимы работы РЛС

Существует два основных режима функционирования радиолокационных станций и устройств. Первый - сканирование пространства. Он осуществляется по строго заданной системе. При последовательном обзоре перемещение луча радара может носить круговой, спиральный, конический, секторный характер. Например, решетка антенны может медленно поворачиваться по кругу (по азимуту), одновременно сканируя по углу места (наклоняясь вверх и вниз). При параллельном сканировании обзор осуществляется пучком радиолокационных лучей. Каждому соответствует свой приемник, ведется обработка сразу нескольких информационных потоков.

Режим слежения подразумевает постоянную направленность антенны на выбранный объект. Для ее поворота, согласно с траекторией движущейся цели, используются специальные автоматизированные следящие системы.

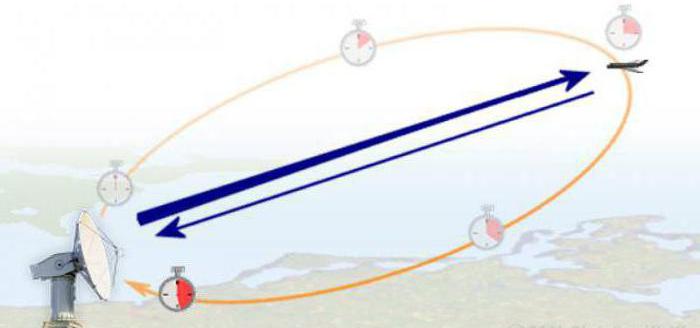

Алгоритм определения дальности и направления

Скорость распространения электромагнитных волн в атмосфере составляет 300 тыс. км/с. Поэтому, зная время, затраченное транслируемым сигналом на преодоление расстояния от станции до цели и обратно, легко вычислить удаленность объекта. Для этого необходимо точно зафиксировать время отправки импульса и момент принятия отраженного сигнала.

Для получения информации о местонахождении цели используется остронаправленная радиолокация. Определение азимута и элевации (угла места или возвышения) объекта производится антенной с узким лучом. Современные РЛС используют для этого фазированные антенные решетки (ФАР), способные задавать более узкий луч и отличающиеся высокой скоростью вращения. Как правило, процесс сканирования пространства совершается минимум двумя лучами.

Основные параметры систем

От тактических и технических характеристик оборудования во многом зависит эффективность и качество решаемых задач.

К тактическим показателям РЛС причисляют:

- Зону обзора, ограниченную минимальной и максимальной дальностью обнаружения цели, допустимым азимутальным углом и углом возвышения.

- Разрешающую способность по дальности, азимуту, элевации и скорости (возможность определять параметры рядом расположенных целей).

- Точность измерений, которая измеряется наличием грубых, систематических или случайных ошибок.

- Помехозащищенность и надежность.

- Степень автоматизации извлечения и обработки поступающего потока информационных данных.

Заданные тактические характеристики закладываются при проектировании устройств посредством определенных технических параметров, среди которых:

- несущая частота и модуляция генерируемых колебаний;

- диаграммы направленности антенн;

- мощность передающих и принимающих устройств;

- габаритные размеры и масса системы.

На боевом посту

Радиолокация - это универсальный инструмент, получивший широкое распространение в военной сфере, науке и народном хозяйстве. Области использования неуклонно расширяются благодаря развитию и совершенствованию технических средств и технологий измерений.

Применение радиолокации в военной отрасли позволяет решить важные задачи обзора и контроля пространства, обнаружения воздушных, наземных и водных мобильных целей. Без радаров невозможно представить оборудование, служащее для информационного обеспечения навигационных систем и систем управления орудийным огнем.

Военная радиолокация является базовой составляющей стратегической системы предупреждения о ракетном нападении и комплексной противоракетной обороны.

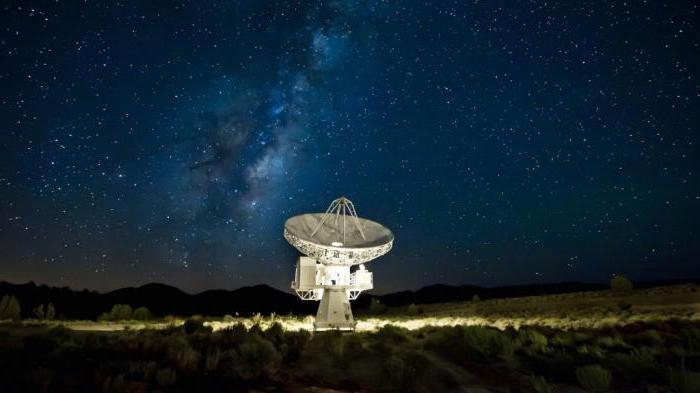

Радиоастрономия

Посланные с поверхности земли радиоволны также отражаются от объектов в ближнем и дальнем космосе, как и от околоземных целей. Многие космические объекты невозможно было полноценно исследовать лишь с использованием оптических инструментов, и только применение радиолокационных методов в астрономии позволило получить богатую информацию об их природе и структуре. Впервые пассивная радиолокация для исследования Луны была применена американскими и венгерскими астрономами в 1946 году. Примерно в то же время были случайно приняты и радиосигналы из космического пространства.

У современных радиотелескопов приемная антенна имеет форму большой вогнутой сферической чаши (подобно зеркалу оптического рефлектора). Чем больше ее диаметр, тем более слабый сигнал антенна сможет принять. Часто радиотелескопы работают комплексно, объединяя не только устройства, расположенные недалеко друг от друга, но и находящиеся на разных континентах. Среди важнейших задач современной радиоастрономии - изучение пульсаров и галактик с активными ядрами, исследование межзвездной среды.

Гражданское применение

В сельском и лесном хозяйстве радиолокационные устройства незаменимы при получении информации о распределении и плотности растительных массивов, изучении структуры, параметров и видов почв, своевременном обнаружении очагов возгораний. В географии и геологии радиолокация используется для выполнения топографических и геоморфологических работ, определения структуры и состава пород, поиска месторождений полезных ископаемых. В гидрологии и океанографии радиолокационными методами осуществляется контроль состояния главных водных артерий страны, снегового и ледяного покрова, картографирование береговой линии.

Радиолокация - это незаменимый помощник метеорологов. РЛС легко выяснит состояние атмосферы на удалении десятков километров, а по анализу полученных данных составляется прогноз изменения погодных условий в той или иной местности.

Перспективы развития

Для современной радиолокационной станции главным оценочным критерием выступает соотношение эффективности и качества. Под эффективностью понимаются обобщенные тактико-технические характеристики оборудования. Создание совершенной РЛС - сложная инженерная и научно-техническая задача, осуществление которой возможно только с использованием новейших достижений электромеханики и электроники, информатики и вычислительной техники, энергетики.

По прогнозам специалистов, в ближайшем будущем главными функциональными узлами станций самого разного уровня сложности и назначения будут твердотельные активные ФАР (фазированные антенные решетки), преобразующие аналоговые сигналы в цифровые. Развитие вычислительного комплекса позволит полностью автоматизировать управление и основные функции РЛС, предоставив конечному потребителю всесторонний анализ полученной информации.

Радиолокация с момента своего возникновения, в первую очередь, была нацелена на решение военных задач, но сегодня без ее помощи человек не может обходиться и в своей повседневной жизни – это мобильная связь, авиаперелеты, медицинская диагностика и многое другое. Данное издание может заинтересовать даже тех, кто совсем далек от радиотехники. Пролистаем книгу вместе и расскажем вкратце об основных понятиях, физических основах радиолокации и структуре РЛС.

Первые эксперименты: радиоволны в открытом море

С помощью радиолокации обеспечивается решение широкого круга задач, связанных с обнаружением воздушных и наземных объектов (целей), навигацией (обеспечением вождения) различных судов (воздушных и морских), с управлением воздушным и морским движением, управлением средствами ПВО, с обеспечением безопасности движения транспортных средств, с предсказанием возникновения погодных явлений, а также с поражением наземных (морских) и воздушных объектов в любое время суток и в любых метеоусловиях. Помимо этого, основываясь на принципах радиолокации, решаются задачи, связанные с диагностикой организма человека. Как видите, спектр задач, решаемых радиолокацией, достаточно широк несмотря на то, что радиолокация сравнительно молодое научное направление.

![Самолет_дальнего_радиолокационного_обнаружения_и_управления_А_50У.jpg]()

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У

Как и любое направление развития науки и техники, радиолокация базируется на некоторых физических основах, позволяющих обеспечивать решение стоящих перед ней задач, а именно: обнаруживать различного рода объекты и определять координаты и параметры их движения с помощью радиоволн.

Использование радиоволн, или, другими словами, электромагнитных колебаний (ЭМК), частотный диапазон которых сосредоточен в пределах от 3 кГц до 300 ГГц, определяет основные преимущества радиолокационных систем (РЛС) перед другими системами локации (оптическими, инфракрасными, ультразвуковыми). В первую очередь, это обусловлено тем, что закономерности распространения радиоволн в однородной среде достаточно стабильны как в любое время суток, так и в любое время года и, следовательно, изменение условий оптической видимости, обусловленных появлением дождя, снега, тумана или изменением времени суток, не нарушает работоспособность РЛС.

Основными закономерностями распространения радиоволн, которые позволяют обнаруживать объекты и измерять координаты и параметры их движения, являются следующие:

– постоянство скорости и прямолинейность распространения радиоволн в однородной среде (при проведении инженерных расчетов скорость распространения радиоволн принимают равной 3·10 –8 м/с;

– способность радиоволн отражаться от различных областей пространства, электрические или магнитные параметры которых отличаются от аналогичных параметров среды распространения;

– изменение частоты принимаемого сигнала по отношению к частоте излученного сигнала при относительном движении источника излучения и приемника радиолокационного сигнала.

Последнее свойство радиоволн в радиолокации называют эффектом Доплера по имени австрийского ученого Кристиана Андреаса Доплера, который в 1842 году теоретически обосновал зависимость частоты колебаний, воспринимаемых наблюдателем, от скорости и направления движения источника волны и наблюдателя относительно друг друга.

![радиолокатор АОРЛ-1АС_1.jpg]()

Доплеровский метеорологический радиолокатор

Для проведения процедуры измерения расстояния до цели РЛС излучает в ее направлении зондирующий сигнал. Данный сигнал доходит до объекта, отражается от него и возвращается обратно к РЛС. Поскольку, как отмечалось ранее, скорость распространения радиосигнала в однородной среде постоянная, то для определения дальности до объекта необходимо зафиксировать момент излучения зондирующего сигнала t0 и момент приема отраженного сигнала от цели t1. В результате разность (t1 – t0) позволяет определить время, в течение которого радиоволна проходит путь от РЛС к цели и обратно, которое равно 2Д, где Д – дальность до объекта (расстояние между РЛС и целью). Разность времен (t1 – t0) в радиолокации называют временем запаздывания и обозначают как tд. В результате при известной величине tд можно составить равенство 2Д = Сtд, из которого следует, что дальность до объекта (цели) равна Д = Сtд/2.

Таким образом, подводя итог процедуре измерения дальности до цели, можно констатировать, что для измерения с помощью РЛС расстояния до цели необходимо определить время запаздывания tд, которое при известной скорости распространения радиоволн позволяет определить дальность до нее.

Большой процент объектов радиолокационного наблюдения составляют подвижные или движущиеся цели. К таким целям, например, относятся самолеты, вертолеты, автомобили, люди и т.д. Основным отличительным признаком таких объектов является скорость их движения. Выявить эффект движения цели, как отмечалось ранее, можно, опираясь на эффект Доплера, который позволяет определить радиальную скорость движения цели. То есть частота принимаемых РЛС колебаний от цели, двигающейся ей навстречу, возрастает по сравнению со случаем неподвижной цели и уменьшается при удалении цели от РЛС. Данное изменение частоты принимаемого сигнала называют доплеровским смещением частоты. Величина данного смещения зависит от скорости взаимного движения носителя РЛС и цели. Необходимо заметить, что рассмотренные свойства радиоволн будут проявляться вне зависимости от условий оптической видимости в зоне радиолокационного наблюдения.

Основные классы РЛС

Выполнение частной задачи радиолокационного наблюдения, например обнаружения цели или измерения дальности до нее, осуществляется с помощью одноименных радиолокационных устройств – радиолокационного обнаружителя или радиолокационного измерителя дальности соответственно. Совокупность радиолокационных устройств, предназначенных для решения какой-либо общей задачи, например обеспечения перехвата воздушной цели либо поражения наземной цели и т. п., называется радиолокационной системой (РЛС), или радиолокатором. Техническая реализация такой системы обычно именуется радиолокационной станцией, а в англоязычной литературе – радаром.

Источником информации о цели в радиолокации служит радиолокационный сигнал. В зависимости от способов формирования радиолокационного сигнала различают следующие типы РЛС, или методы радиолокации.

1. Активные РЛС, или активный метод радиолокационного наблюдения. При данном методе с помощью РЛС формируется радиосигнал, который излучается в направлении на цель (зондирующий сигнал). В результате взаимодействия зондирующего сигнала с целью образуется отраженный сигнал, который поступает на вход приемника РЛС и затем обрабатывается в данном устройстве в целях извлечения информации о наблюдаемой цели. Данный метод радиолокационного наблюдения получил наибольшее распространение в современных РЛС. Необходимо заметить, что при использовании активного метода устройство формирования радиосигнала (передатчик) и приемник РЛС находятся в одной точке пространства.

2. Активные РЛС с активным ответом. Как и в предыдущем случае, с помощью РЛС формируется радиосигнал, который излучается в направлении на цель (зондирующий сигнал). Однако радиолокационный сигнал формируется не в результате отражения излучаемых электромагнитных колебаний целью, а за счет переизлучения их с помощью специального устройства, именуемого ответчиком-ретранслятором. Данный метод широко используется в системах определения государственной принадлежности наблюдаемых объектов, управления воздушным движением, а также в радионавигационных системах.

4. Пассивная радиолокация, или пассивный метод радиолокационного наблюдения, основан на приеме собственного радиоизлучения целей. Отличительной особенностью таких систем является наличие в их составе только приемного устройства. Отсутствие необходимости формирования зондирующего колебания делает такие системы высокопомехозащищенными. Данные РЛС широко применяются при пеленгации радиоизлучающих систем противника, например РЛС, входящих в систему управления ПВО противоборствующей стороны.

Таким образом, радиолокационные системы могут быть активными, полуактивными, активными с активным ответом и пассивными. Кроме того, все существующие РЛС можно разделить на следующие основные группы.

В то же время необходимо отметить, что, несмотря на проведенное выше разделение РЛС на классы, существуют специальные РЛС, которые строятся под решение специфических задач и под данное разделение на классы не подпадают. Например, РЛС, решающие задачи диагностики состояния организма человека либо наблюдения объектов, скрытых за преградами, либо наблюдения космических объектов и т.п. Но в целом приведенная классификация позволяет разделить все существующие РЛС по функциональному предназначению.

Состав элементов радиолокационной системы, конечно же, зависит от назначения системы и задач, решение которых возлагается на нее. Тем не менее можно рассмотреть некоторую обобщенную структуру РЛС и рассказать о предназначении элементов такого радиолокатора.

Представим структурную схему гипотетической РЛС, в основу работы которой положен активный метод радиолокации при импульсном режиме излучения, то есть с использованием импульсных зондирующих сигналов в виде чередующихся во времени отрезков колебаний.

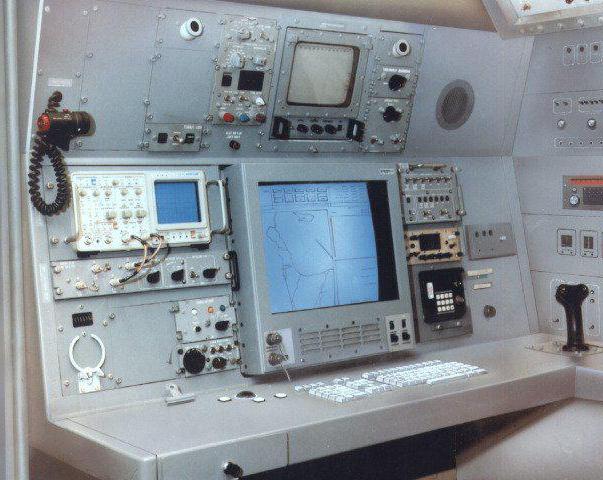

На данной структурной схеме можно представить шесть основных элементов типовой РЛС, которые будут иметь место вне зависимости от принципов ее построения, – передатчик (ПРД), приемник (ПРМ), антенная система (АНТ), антенный переключатель (АП), система управления и синхронизации, система обработки.

Передатчик, или передающий тракт РЛС, обеспечивает формирование зондирующего радиосигнала, усиление его до требуемого уровня мощности и передачу в антенную систему. Антенна в импульсном радиолокаторе работает как на передачу, так и на прием. Переключение антенны из режима излучения в режим приема обеспечивается с помощью антенного переключателя, который управляется сигналами системы управления и синхронизации.

Приемник РЛС обеспечивает предварительное преобразование принятого сигнала. Во-первых, осуществляет доведение уровня принятого сигнала до необходимого значения для успешной работы последующих узлов радиолокатора. Во-вторых, осуществляет преобразование (чаще уменьшение) несущей частоты принимаемого сигнала для снижения требований к элементам системы обработки. В-третьих, обеспечивает предварительную селекцию полезного сигнала (сигнала, отраженного от цели) из сигналов помех, которые действуют одновременно с полезным сигналом.

После предварительного преобразования в приемнике сигнал поступает в систему обработки, в которой решаются задачи по выделению из принятого сигнала информации о цели. Система обработки в современных РЛС представляет собой цифровую вычислительную систему, подобную обычному компьютеру или совокупности компьютеров. Поэтому данный элемент РЛС часто еще называют цифровой системой обработки.

Читайте также: