Пензенская школа рамеева доклад

Обновлено: 13.06.2024

За последние несколько лет в области появилось много сооружений с необычными названиями: индустриальный парк, технопарк, бизнес-инкубатор… Немало говорится и о роли этих объектов в экономическом развитии страны. Мол, именно благодаря им, наконец, в России талантливые идеи смогут быть воплощены в жизнь, начнет развиваться инновационное производство.

Впрочем, большинство из нас смутно представляют себе работу подобных структур. Как они устроены? Кто там трудится? И самое главное, какая отдача от этих сооружений, строительство которых велось за счет бюджетных средств?

Начало положено

Объект состоит из офисного здания, нескольких лабораторных и производственных корпусов. Здесь даже есть центр доклинических исследований — единственный в России.

— Предполагается, что здесь разместятся более 70 резидентов и будет создано около 2 тысяч рабочих мест, — рассказывает руководитель технопарка Юрий Горнак.

Заточен для медицины

Техника на службе у мозга

сконцентрировано более 200 единиц самого современного высокотехнологичного оборудования. Многие образцы, как, например, установка по нанесению нанопокрытий, вообще не имеют аналогов в регионе.

Гордость технопарка — недавно открытый производственный корпус с участками точной механообработки, шлифовки, лазерной и термообработки. Здесь есть участок прототипирования, где можно изготовить опытные образцы будущих изделий.

Кстати, воспользоваться услугами этой инфраструктуры вправе не только резиденты, но и сторонние компании, ведущие исследовательские работы.

К примеру, некому техническому гению в голову пришла блестящая идея. Но чтобы воплотить ее в жизнь, опробовать на деле, нужна современная техника. Она стоит огромных денег. Ради эксперимента на такие вложения никто не отважится. Поэтому начинание может погибнуть на корню.

Аренда площадей, уже напичканных умных оборудованием, — отличный выход.

Ставка на молодость

Инвестиции в будущее

Однако, говорить о том, что деньги пущены на ветер, не стоит. При полной загрузке мощностей технопарка срок его окупаемости должен составить всего несколько лет.

— Количество резидентов постоянно растет, — говорит начальник областного управления инновационной политики Павел Удалов. — Еще год назад их было всего 11.

Но дело даже не в этом. Технопарки — это инвестиции в будущее России. И хочется верить, что оно действительно будет великим.

Сейчас в Пензенской области действуют два технопарка, 14 региональных бизнес-инкубаторов и 21 муниципальный.

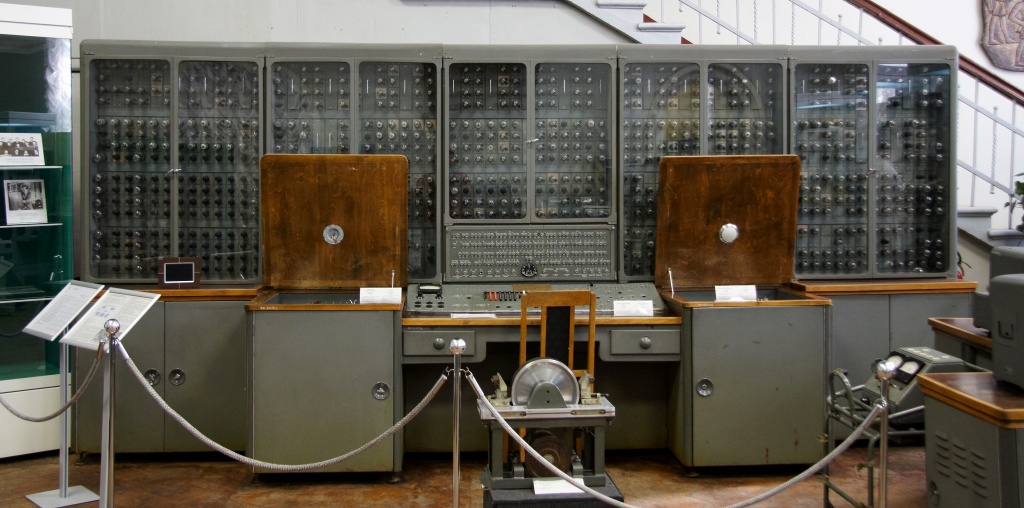

ЕС ЭВМ: Машины третьего поколения

В 60-е годы с началом промышленного выпуска интегральных схем в мировой вычислительной технике произошел переход к машинам на новой элементной базе, что формально определяется как переход к третьему поколению ЭВМ. Однако более важной характеристикой машин на данном этапе является то, что они представляли собой семейства программно-совместимых систем, различающихся по производительности, но с общей архитектурой. Собственно, именно в эти годы с появлением семейства машин IBM 360 и возникло понятие компьютерной архитектуры, которое символизировало весь комплекс аппаратных и программных средств для решения пользовательских задач. Говоря об архитектуре, мы, как правило, не имеем в виду способы выполнения тех или иных функций или параметры и техническую организацию определенных устройств, входящих в состав вычислительной системы. У машин одного семейства они могут быть совершенно различны, однако общими будут системы команд, способы организации взаимосвязи между модулями и с внешними устройствами, а также матобеспечение. На предыдущем этапе развития вычислительной техники как за рубежом, так и у нас, существовало множество машин с примерно одинаковыми вычислительными возможностями, но абсолютно разной архитектурой.

В машинах третьего поколения разрабатывалась более гибкая система прерываний, позволяющая синхронизировать работу центрального процессора, процессоров ввода/вывода и должным образом реагировать на аварийные ситуации в программах пользователя. Мультипрограммный режим работы компьютера требовал создания мощных средств защиты памяти. Создавались механизмы динамического распределения памяти, совершенствовались операционные системы.

Использование новой элементной базы позволило существенно повысить быстродействие и объем оперативной памяти нового поколения машин. Значительно расширилась номенклатура внешних устройств появились накопители на сменных магнитных дисках, алфавитно-цифровые и графические дисплеи, графопостроители и т.д.

Но для автоматизации промышленности с помощью ЭВМ машин требовалось несоизмеримо больше, чем выпускалось на тот момент. Считалось также, что все многообразие вычислительной техники необходимо привести к некоему общему знаменателю. Поэтому в середине 60-х встала проблема создания единого семейства машин общего назначения на новой элементной базе, способного эффективно решать различные планово-экономические задачи. Производство таких машин должно было покрыть потребность в вычислительной технике не единичных научных институтов, а тысяч промышленных предприятий и других организаций. По сути, предстояло создать новую отрасль промышленности и перейти от производства уникальных экземпляров к массовому выпуску машин. По сути, ЭВМ превращалась в массовый продукт.

30 декабря 1967 года ЦК и Совмин выпустили совместное постановление о разработке Единой Серии Электронных Вычислительных Машин. В своем роде это было уникальное постановление впервые на таком уровне решалась судьба дальнейшего развития вычислительной техники в стране. Был создан Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ), под его началом объединились и другие организации. Открытым оставался вопрос: каким будет новый ряд машин. Проблема эта обсуждалась в течение нескольких лет, но в 1968 году Минрадиопром начал работы по воспроизведению архитектуры программно совместимого семейства IBM 360. В декабре 1969 года этот вариант был утвержден окончательно.

Напомним, что в 1964 году корпорации IBM в серии 360 впервые удалось воплотить идею создания семейства вычислительных машин различной производительности, обладающих общей архитектурой и полной программной совместимостью. Это событие произвело большое впечатление на научный и промышленный мир и ознаменовало переход к третьему поколению вычислительной техники. Системы IBM 360 обладали богатым матобе

Когда же монет остается мало, по словам профессора, работа майнера становится с экономической точки зрения убыточна. Однако пользователям об этом никто не говорит.

Как отмечает А. Иванов, подобная работа будет эквивалентна накапливанию своих собственных вычислительных ресурсов, которые у рядовых пользователей избыточны (поскольку все рядовые компьютеры обычно недозагружены работой).

— Для качественной защиты данных сегодня применяется аутентификация по биометрическому признаку человека, — делится Юлия Игоревна кратким обзором своего доклада. — Чтобы при распознавании ключей, биометрических образов, не произошла ошибка, и к данным не был допущен посторонний пользователь необходимо более точно вычислять образ из огромных выборок. Так как для пользователя это не очень удобно, необходимо сократить размер выборки, не потеряв при этом качество исполнения. При уменьшении выборки возрастает неустойчивость решения задачи биометрии.

Тем самым, для получения корректных результатов необходимо использовать дополнительную априорную информацию: дифференцируемость, ограниченность, гладкость, моннотонность - об исходной функции. Включение в алгоритм такой информации называется регуляризацией. В моем докладе, мы предлагаем использовать двухступенчатую регуляризацию без потери физического смысла, что в свою очередь позволяет преодолевать вычислительную неустойчивость, обусловленную недостаточным объемом выборки.

По мнению Юлии, доклад будет интересен как людям со специальными знаниями, так и слушателям без знаний в сфере биометрии. Среди них студенты, аспиранты, научные сотрудники и преподаватели-исследователи, а также эксперты различных научных областей знаний.

— В свете последних технологических прогрессов предполагается, что значительный объем информации будет храниться с привлечением облачных сервисов, — объясняет докладчик. — При этом стоит помнить, что важнейшими требованиями к такому хранению является надежная авторизация и обезличивание данных, которые удается выполнить за счет использования нейросетевых преобразователей биометрических данных человека в код его личного криптографического ключа. Я расскажу еще одну точку зрения, как это можно обеспечить лучше и надежней.

Таким образом, из доклада Юлии можно будет узнать, как в будущем будут защищаться данные пользователей госучреждений, которые захотят получить услугу дистанционно, на основе каких технологий будет создаваться единый биометрический профиль гражданина, а также как гостиницы, культурные и спортивные объекты будут повышать свой уровень безопасность, защищаться от мошенников банки и финтех.

Башир Искандарович Рамеев — известный ученый и конструктор, основными направлениями его деятельности являлись: исследование и конструирование технических и программных средств, комплексов ЭВМ и их применение в автоматизированных системах. Он автор 74 научных и конструкторских работ, в том числе 23 изобретений. При непосредственном участии и руководстве Б.И. Рамеева создано 18 различных моделей универсальных и специализированных ЭВМ, более 100 типов периферийных устройств, освоенных промышленностью и внедренных в практику.

Б.И. Рамеев родился 1 мая 1918 года в г. Орске Оренбургской губернии, в паспорте ошибочно стоит — 15 мая (отец, регистрируя через много лет рождение сына, ошибся на пятнадцать дней). Человек с трудной судьбой, но огромным желанием найти себя, выбрать свой путь в науке.

Его дед, Закир Рамеев, был богатым золотопромышленником. Отец, получив образование в Германии, в Горной академии в г. Фраейберге, работал на одном из приисков в местечке Баймак. В 1929 году его арестовали, но через год выпустили, не предъявив никаких обвинений. В преддверии первых испытаний одиннадцатилетний Башир начал самостоятельную жизнь. Работал фотографом в геологической экспедиции, потом переплетчиком. В апреле 1938 года отца вновь арестовали и осудили на пять лет, реабилитация пришла только спустя четверть века.

После демобилизации из армии (1944 г.) работал в Центральном научно-исследовательском институте № 108 под руководством академика Акселя Ивановича Берга. Здесь он прошел хорошую школу по расчетам и применению триггеров, мультивибраторов, линий задержки, регистров, счетчиков, дешифраторов и т.д., увлекся атомной физикой, изобрел устройство для ускорения заряженных частиц (авторское свидетельство № 74398). При поддержке А.И. Берга молодой специалист вырос до главного конструктора разработок в области радиолокации, именно А.И. Берг благословил его на создание первых ЭВМ.

Первые шаги Б.И. Рамеева в научной деятельности были весьма успешны, и немаловажную роль в этом сыграли известные ученые, которые и в последствии принимали активное участие в его судьбе.

Деятельность Б.И. Рамеева по созданию этих проектов и других разработок была настолько значима для отечественной науки, техники и обороны, что при незаконченном высшем образовании, без защиты диссертации в 1962 году ему присуждена степень доктора технических наук.

В 1968 году Б.И. Рамеев переезжает в Москву в Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИ- ЦЭВТ), чтобы заниматься перспективным проектом — Единой системой ЭВМ. Он принимает самое активное участие в переговорах с английской фирмой ICL, в обсуждении проблемы копирования IBM-360. Не разделяя волевого решения о копировании IBM-360, Б.И. Рамеев с 1971 г. переходит в Главное управление вычислительной техники и систем управления при Государственном комитете по науке и технике СССР. Здесь он проводил большую научно-организационную работу по формированию общесоюзных научно-технических программ по созданию технических и программных средств ЭВМ, систем автоматизации научных исследований и проектно-конструкторских работ, а также по внедрению АСУ в практику и создание Государственного фонда алгоритмов и программ.

Б.И. Рамеев более полувека назад стоял у истоков отечественной вычислительной техники, и с тех пор вся его научная и научно-организационная деятельность была связана с этим важным направлением науки и техники. 16 мая 1994 года он ушел из жизни — последним из плеяды основоположников отечественной вычислительной техники.

Для первых ламповых ЭВМ был характерен ряд конструктивных и эксплуатационных недостатков: сложная структура, большое количество компонентов (электронных ламп и полупроводниковых диодов), высокая стоимость, значительные габариты. На их изготовление уходили долгие месяцы, так как фундамент новой отрасли промышленности только закладывался.

Работа над проектом началась в 1953 году в Москве. Б.И. Рамеев принял решение включить в рабочую группу выпускников МИФИ, своих учеников и дипломников: B.C. Антонова, А.А. Лазарева, В.Н. Мухина, А.Н. Невского и других.

К особенностям программирования следует отнести:

- гибкую систему команд, позволяющую производить остановку выполняемой программы в заранее намеченных контрольных точках, осуществлять либо печать результатов, либо повторение счета и т.д.;

- наличие специальных составляющих программ, передающих машине функции программиста в части окончательной выработки адресов, размещения стандартных программ и обращения к подпрограммам;

- развитую систему ручного управления, позволяющую удобно следить за исполнением программы и легко вносить изменения в процесс ее освоения и т.д.

Использованная литература

Подготовлено по:

Ананьева О.А. Творческое наследие Б.И. Рамеева (1918−1994) – одного из основоположников отечественной электронной вычислительной техники // Проблемы культурного наследия в области инженерной деятельности: [сб.ст.] Вып.4 / Политехн. музей; сост. Т.Ф. Зеленер; науч. ред. Г.Г. Григорян. – М.: Информ-Знание, 2003. – С. 89 — 106 с. – Библиогр. в конце ст.

Читайте также: