Научная парадигма и научная революция доклад

Обновлено: 28.06.2024

Задачи ученого: наблюдение, фиксация сведений о явлениях или объектах, измерение или сравнение параметров явлений с другими, постановка экспериментов, формализация результатов до создания соответствующей теории. Ученый собирает новую конкретную информацию, перерабатывает, рационализирует и выдает в виде законов и формул, и это не связано с его политическими или философскими взглядами. Наука решает конкретные проблемы, т.е. претендует на частное познание мира; результаты науки требуют экспериментальной проверки или подвержены строгому логическому выводу. Научные истины общезначимы, не зависят от интересов определенных слоев общества. Но парадигмы функционируют в рамках научных программ, а научные программы —

в рамках культурно-исторического целого. И это культурно-историческое целое определяет ценность той или иной проблемы, способ ее решения, позицию государства и общества по отношению к запросам ученых.

Научное знание постоянно изменяется по своему содержанию и объему, обнаруживаются новые факты, рождаются новые гипотезы, создаются новые теории, которые приходят на смену старым. Происходит научная революция (HP). Существует несколько моделей развития науки:

история науки: поступательный, кумулятивный, прогрессивный процесс;

история науки как развитие через научные революции;

история науки как совокупность частных ситуаций.

Первая модель соответствует процессу накопления знаний, когда предшествующее состояние науки подготавливает последующее; идеи, не соответствующие основным представлениям, считаются ошибочными. Эта модель была тесно связана с позитивизмом, с работами Э. Маха и П.Дюгема и некоторое время была ведущей.

Так, наблюдаемое движение Солнца и планет может быть объяснено и в схеме мира Птолемея, и в схеме Коперника. Объяснение фактов встроено в какую-то систему взглядов, теорий. Множество теорий, описывающих окружающий мир, могут быть собраны в целостную систему представлений об общих принципах и законах устройства мира или в единую научную картину мира. О природе научных революций, меняющих всю научную картину мира, было много дискуссий.

Концепцию перманентной революции выдвинул К. Поппер. В соответствии с его принципом фальсифицируемости только та теория может считаться научной, если ее можно опровергнуть. Фактически это происходит с каждой теорией, но в результате крушения теории возникают новые проблемы, поэтому прогресс науки и составляет движение от одной проблемы к другой. Цело-

Решающим называют эксперимент, направленный на опровержение гипотезы, поскольку только он может признать эту гипотезу ложной. Может быть, в этом основное отличие закона природы от закона общества. Нормативный закон может быть улучшен по решению людей, и если он не может быть нарушен, то он бессмыслен. Законы природы описывают неизменные регулярности, они, по выражению А. Пуанкаре, есть наилучшее выражение гармонии мира.

Итак, основные черты научной революции таковы: необходимость теоретического синтеза нового экспериментального материала; коренная ломка существующих представлений о природе в целом; возникновение кризисных ситуаций в объяснении фактов. По своим масштабам научная революция может быть частной, затрагивающей одну область знания; комплексной — затрагивающей несколько областей знаний; глобальной — радикально меняющей все области знания. Глобальных научных революций в развитии науки считают три. Если связывать их с именами ученых, труды которых существенны в данных революциях, то это — аристотелевская, ньютоновская и эйнштейновская.

Ряд ученых, считающих началом научного познания мира XVII в., выделяют две революции: научную, связанную с трудами Н.Коперника, Р.Декарта, И.Кеплера, Г.Галилея, И.Ньютона, и научно-техническую XX в., связанную с работами А. Эйнштейна, М.Планка, Н.Бора, Э.Резерфорда, Н.Винера, появлением атомной энергии, генетики, кибернетики и космонавтики.

В современном мире прикладная функция науки стала сравнима с познавательной. Практические приложения знаний человек использовал всегда, но они долгое время развивались независимо от науки. Сама наука, даже и возникнув, не была ориентирована на сознательное применение знаний в технической сфере. С Нового времени в западной культуре стали развиваться (и все более интенсивно) практические приложения науки. Постепенно естествознание стало сближаться, а затем и преобразовываться в технику, причем начал развиваться систематический подход к объектам с такими же, как и в науке, подходами — математикой и экспериментом. В течение нескольких столетий возникала потребность в

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Понятие парадигмы и научной революции по Т.Куну. Презентация на заданную тему содержит 20 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

План: Краткая информация о Т. Куне; Понятие 1: научная парадигма; Понятие 2: нормальная наука; Источники изменений парадигм; Понятие 3: экстраординарная наука; Три исхода кризиса; Понятие 4: научная революция; Понятие 5: научное сообщество; Литература.

Научное знание – это рациональное знание, отвечающее строгим требованиям логического (формального) описания самого знания, методов его получения, используемого инструментария, критериев для оценки истинности и включенное в контекст той или иной научной теории. Формы представления научного знания, эталоны научности, нормы и средства исследовательской деятельности исторически относительны и развиваются вместе с развитием культуры и общественного сознания в целом.

Принимаемая в качестве парадигмы теория должна казаться предпочтительнее конкурирующих с ней других теорий, но она вовсе не обязана объяснять все факты и отвечать на все вопросы Деятельность ученых в допарадигмальный период развития науки менее систематична и подвержена многим случайностям.

Понятие 2: нормальная наука Нормальная наука – стадия развития научного знания, на которой в основном осуществляются накопление и систематизация знания в рамках сложившейся парадигмы и разработка парадигмальной теории в целях разрешения некоторых оставшихся неясностей и улучшения решения проблем, которые ранее были затронуты лишь поверхностно. Нормальная наука не стремится к новым открытиям и даже может подавлять их, однако, она также может служить инструментом, порождающим эти открытия.

Источники деструктивно – конструктивных изменений парадигм Открытия начинаются с осознания аномалий, т. е. с установления того факта, что природа каким-то образом нарушила навеянные парадигмой ожидания. Это приводит к расширению исследований в области аномалии. Аномалия может проявиться только на фоне парадигмы. Чем более точна и развита парадигма, тем более чувствительным индикатором для обнаружения аномалии она выступает. Как и в производстве, в науке смена инструментов (парадигм) — это крайняя мера, которая применяется только при возникновении серьезных системных кризисов.

Понятие 3: экстраординарная наука Экстраординарная наука – наука на стадии острого кризиса, когда аномалия её развития становится слишком явной и признается большинством исследователей в данной области. Любой кризис начинается с сомнения в парадигме.

Новая парадигма может возникать(по крайней мере в зародыше) до того, как кризис зашел слишком далеко или был явно осознан. А может - через долгое время после осознания кризиса. В период, когда между осознанием крушения старой парадигмы и возникновением новой проходит значительное время, наблюдается увеличение обращения за помощью к философии, бурное выражение недовольства состоянием дел, рефлексия фундаментальных положений науки – все эти симптомы перехода от нормальной науки к экстраординарной.

Понятие 4: научная революция Научная революция – это некумулятивный эпизод развития науки, когда в результате кризиса старая парадигма замещается целиком или частично новой (подобно социальной революции). Научные революции приводят не только к радикальным изменениям взглядов на мир, но и к изменениям самого мира, в котором живет человек.

Понятие 4: научная революция Когда создается новая парадигма, прежние школы постепенно исчезают. Часто при создании новой парадигмы возникают новые журналы, требования о новых курсах в университетах, и новая парадигма укрепляется, если лучше, чем старые, разрешает вопросы науки. Новые парадигмы сохраняют огромное количество наиболее конкретных элементов прошлых достижений, открывая при этом возможности новых конкретных решений старых проблем. Открытие новых проблем обеспечивает дальнейшее движение вперед на очередном этапе существования науки уже в рамках новой парадигмы.

Стадии развития науки: 1. замкнутая теоретическая наука - (учение Пифагора) научное знание выступает в форме особой новой реальности, прежде всего чисел и идеализированных сущностей. Научное знание самоценно, и его задачи не связаны с запросами практики. 2. фактуально-описательная наука – (система научного знания Аристотеля) изучение реальных объектов в окружающем человека мире, их классификация и систематическое описание. Натуралистичность проявлялась в том, что изучаемый объект понимался как независящий от акта познания.

Наука Нового времени(17 в.): элементы, факты науки - не любые чувственно воспринимаемые события, а особые, истолкованные в контексте определенной теории. Теоретические конструкты и научные модели, в которых отражены существенные стороны и связи реальных объектов; эти модели строятся на допущениях и идеализациях (прямолинейное движение, пустое пространство, абсолютный вакуум). Взаимодействие с реальным объектом опосредствовано идеальным объектом (теоретическим конструктом).

В основе первой научной революции лежало соединение математических методов с эмпирическими исследованиями, что привело к возникновению теоретической науки – классической. Классическая наука (естествознание) - система знаний и способов его получения, построенная на абстракции познающего субъекта, вынесенного за пределы самого процесса познания и познаваемого объекта. Мир – как совокупность атомов, существующих в пустом пространстве рядоположенно с человеком. Факты и элементы реальности вещественны и субстанциональны, они отделены от субъекта и друг от друга.

Постнеклассическая стадия развития науки (формируется в 4 глобальной научной революции по В.С. Степину, началась в конце 20 в.) – современная стадия в развитии научного знания, добавляющая к идеалам неклассической науки требования учета ценностно-целевых установок ученого и его личности в целом. Эти требования не только не противоречат идеалам объективности научного знания, но и являются его условием. Идея истинности познания уходит на задний план. Вместо отбрасывания неправильных теорий – поиск новых смысловых контекстов. Используются вненаучные средства (миф, религия, игра).

Рекомендованная литература: Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. – М. : Изд-во ЮРАЙТ, 2012. – 483 с.

Несмотря на такую неожиданную популярность, на автора обрушилась и волна критики. О том, что такого необычного написал в своей работе Томас Кун и в чем именно его не поддержали коллеги, поговорим в данной статье.

Основные идеи концепции Томаса Куна

Главная функция, которую выполнил Кун с помощью своей книги, заключается в том, что он единолично изменил философский взгляд на мышление человека. Удивительно, но сам автор изначально не ставил перед собой такой задачи.

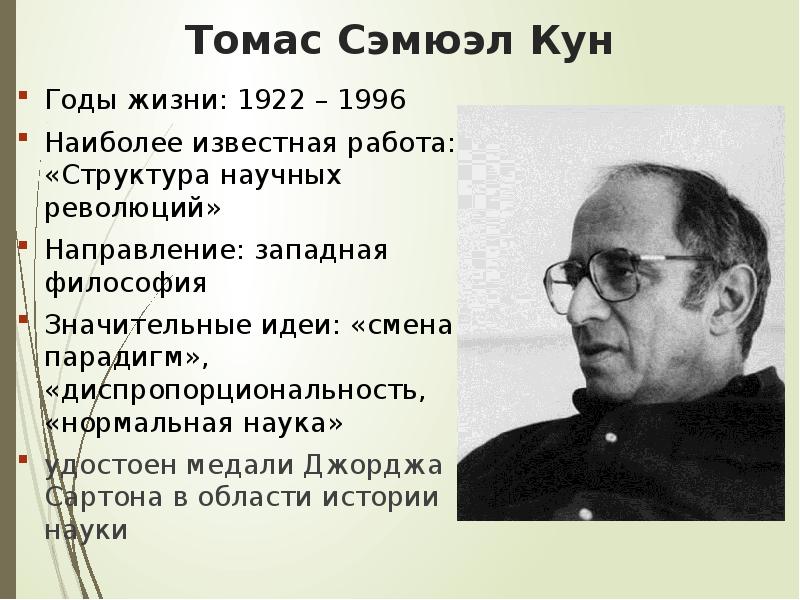

Томас Кун родился в 1922 году в Цинциннати, изучал физику в Гарварде, окончил его с отличием в 1943 году, после чего увлекся военными разработками. Он попал в элитное Общество стипендиатов университета и, возможно, продолжал бы работать над квантовой физикой до конца своих дней, если бы ему неожиданно не поручили начать преподавать курс естествознания для студентов-гуманитариев в рамках общеобразовательной программы [The Guardian, 2012].

Данный проект был детищем президента-реформатора Гарварда Джеймса Конанта, который считал, что каждый образованный человек должен иметь хотя бы минимальное представление о науке. Курс был построен на исторических примерах, и его преподавание заставило Куна впервые подробно изучить старые научные тексты.

В то время, как и сейчас, физики не особо увлекались историей. Однако, встреча юного Томаса с научными работами Аристотеля оказалась озарением, изменившим его жизнь и карьеру [Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2004].

Благодаря данному открытию Кун осознал, что если кто-то хочет понять аристотелевскую науку, он должен знать об интеллектуальной традиции, в которой работал древний мыслитель [The Guardian, 2012]. Или, говоря простым языком, чтобы понять научное развитие, нужно понимать интеллектуальные рамки, в которых работают ученые.

Книга Куна породила целую индустрию комментариев, интерпретаций и толкований. Его акцент на важности сообществ ученых, сгруппированных вокруг общей парадигмы, по существу вызвал рост новой академической дисциплины – социологии науки, в которой исследователи начали изучать научные дисциплины так же, как антропологи изучали экзотические племена. В данной дисциплине наука рассматривалась не как священный, неприкосновенный продукт просвещения, а как просто еще одна субкультура [The Guardian, 2012].

По мнению Куна, выбор парадигмы поддерживался логическими процессами, но не определялся ими. Ученый считал, что данный выбор представляет собой консенсус сообщества ученых. Он утверждал, что принятие или отклонение какой-либо теории – это не только логический, но и социальный процесс.

Томас Кун утверждал, что научные революции, заменяющие одну парадигму другой, всегда приводили к новым, более точным теориям и представляли собой истинный прогресс, однако не приближая к истине о том, как устроен мир.

Последовательные идеологии несоизмеримы. Кун утверждал, что более поздняя парадигма может быть лучшим инструментом для решения головоломок, чем более ранняя. Но если каждая парадигма определяет свои собственные головоломки, то, что является головоломкой для одной парадигмы, может быть совсем не головоломкой для другой [Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2004].

Основные фазы развития науки по мнению Томаса Куна

Томас Кун, изучив историю науки, утверждал, что она не развивается поэтапно, основываясь на нейтральных наблюдениях, а характеризуется революциями в научном мировоззрении.

В своей работе Томас Кун раскрыл парадигму о том, как научные революции влияют на развитие науки. Центральное утверждение автора состоит в том, что тщательное изучение истории науки показывает, что развитие в любой научной области происходит через ряд фаз.

Аномалии допустимы и не вызывают отклонения от теории, поскольку ученые уверены, что каждую из них можно объяснить в будущем. Они проводят большую часть своего времени на этапе дрейфа модели, борясь с появившимися аномалиями, при этом могут сами того не осознавать.

На стадии нормальной науки должна отсутствовать критика. Если бы все ученые критиковали теорию и тратили время на ее опровержение, никакая детальная работа никогда бы не была выполнена.

Если аномалии удастся устранить, то кризис закончится и фаза нормальной науки возобновится. Если нет, то произойдет научная революция, которая предполагает смену ранее принятой идеи. Сам кризис разрешается революционным изменением мировоззрения, при котором на смену несовершенной парадигме приходит новая. После того, как это произошло, научная область возвращается к нормальной науке, основанной на новой структуре [Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2004].

В период научной революции, по мнению Куна, в сообществе ученых нет общепринятой парадигмы. Множественные теории конкурируют друг с другом до тех пор, пока не наступит новый период нормальной науки, когда одна из конкурирующих парадигм получает поддержку большинства, и большинство ученых снова работают вместе, чтобы решить свои задачи [SpringerLink, 2018].

В конце концов будет установлена новая идеология, но не в результате какого-либо логически убедительного обоснования, а вследствие психологических и социологических причин.

Новая теория лучше объясняет наблюдения и предлагает модель, которая ближе к объективной внешней реальности. При этом новую парадигму нельзя ни доказать, ни опровергнуть с помощью правил старой парадигмы, и наоборот.

Теория научных революций Томаса Куна подразумевала, что последнее, что пытаются сделать ученые, – это опровергнуть теории, заложенные в их парадигму.

Ученые принимают доминирующую идеологию до тех пор, пока не появятся аномалии, после которых они начинают подвергать сомнению уже существующую идею. Появляются новые теории, которые бросают ей вызов, и в конечном итоге одна из этих новых теорий становится принятой в качестве новой основы.

Томас Кун предполагал, что история науки – это циклический процесс, чередующий период нормальной науки, в котором большинство ученых работают в рамках одной доминирующей парадигмы, с периодом научной революции, в которой существует множество конкурирующих теорий [SpringerLink, 2018].

Критика Томаса Куна

Это, в свою очередь, не могло не вызвать ряд несогласий с его точкой зрения. Именно тот факт, что версия Куна сейчас кажется ничем не примечательной, в каком-то смысле является величайшим мерилом его успеха. Но в 1962 году на него обрушилась лавина критики в ответ на то, что он бросил вызов сильным, укоренившимся философским предположениям о том, как работает и должна работать наука.

Отдельным поводом для негатива послужил тот факт, что ученый, так открыто критиковавший философские подходы, сам не имел никакого философского образования.

Английский философ Александр Берд указывал, что значение Томаса Куна в истории философии науки в чем-то парадоксально. С одной стороны, он был одним из самых влиятельных и важных философов науки второй половины двадцатого века. С другой стороны, в настоящее время наследие Куна мало чем отличается от других в том смысле, что большая часть его работ больше не имеет никакого философского значения [SpringerLink, 2018].

Отрицая взгляд на науку, как на непрерывный процесс строительства, Кун считал революцию деструктивным, а также творческим актом. Автор новой парадигмы встает на плечи гигантов (по выражению Ньютона), а затем бьет их по голове. Он или она часто молоды или новички в этой области, т.е. не полностью обучены [Scientific American, 2012].

Томас Кун утверждал, что фальсификация не более возможна, чем проверка; каждый процесс ошибочно подразумевает существование абсолютных стандартов доказательства, выходящих за рамки любой индивидуальной парадигмы. Новая парадигма может решать головоломки лучше, чем старая, и может дать больше практических приложений.

Точно так же Кун отрицал, что наука постоянно приближается к истине. В конце своей работы он утверждал, что наука, как и жизнь на Земле, развивается не к чему-то, а только от чего-то [Scientific American, 2012].

Это может потребовать внезапного интуитивного понимания – вроде того, что, наконец, достиг Кун, размышляя над Аристотелем. Тем не менее ученые часто принимают парадигму просто потому, что она поддерживается другими людьми с хорошей репутацией или большинством сообщества.

Заключение

Принимать или не принимать идеи Куна за истину – личный выбор каждого. Однако, понять его точку зрение необходимо, чтобы сделать собственный вывод относительно формирования науки.

Окружающий мир представляет собой бесконечно сложную систему. Поэтому очень сложны и трудоёмки процессы познания. Для установления истинных причин и законов взаимодействия материальных систем необходимо сопоставить и проанализировать бесчисленное количество фактов. Эти факты добываются в течение многих столетий трудом миллионов людей, находящихся в постоянном взаимодействии c силами природы для обеспечения своего выживания.

В связи с этим знание растёт неравномерно. Длительные периоды относительно монотонного развития производства, орудий труда и технологий сменяются резкими ускорениями, когда удаётся обобщить накопленные данные, сделать основополагающие выводы и в дальнейшем успешно их использовать. Такие моменты ускоренного развития принято называть научными революциями. Результатом каждой такой революции является смена парадигмы научного знания.

Научной парадигмой называется совокупность основных господствующих подходов к объяснению природы и принципов её познания. Принципы познания определяют выбор основных направлений научных исследований, указывают, какие из областей науки в соответствии с существующей парадигмой представляют наибольший интерес и предположительно должны обеспечить наиболее эффективное развитие цивилизации. В свою очередь выбор направлений одновременно предполагает и разработку новых подходов к организации научных исследований с соответствующим методическим обеспечением. Эти подходы, являющиеся составными частями парадигмы, принято называть методологиями.

Научные революции происходят в результате труда наиболее образованных представителей общества. И, как правило, каждую очередную смену парадигмы связывают с именем одного или с именами небольшой группы учёных, которым удаётся наиболее убедительно показать преимущество новой на данный момент картины мира.

Возникновение первой научной революции обычно связывают с развитием знания в Древней Греции в IV в. до н.э. В качестве основы этой революции называют труды Аристотеля (384-322 гг. до н.э.), в которых были разработаны законы формальной логики в виде системы, позволяющей получать строгие и правильные выводы на основании имеющихся посылок (базовых утверждений). Сложившаяся в результате этого парадигма предполагала, что формальный логический анализ наблюдаемых в природе фактов, являющихся источником наших ощущений, позволяет получить новые истинные знания об устройстве окружающего мира, предсказать неизвестные события и факты. Такое направление в науке стало называться натурфилософией.

Вторая научная революция была обусловлена переходом от методологии наблюдений и логических умозаключений к экспериментальному изучению природных явлений с точными количественными измерениями и вычислениями. Первым, кто показал преимущества новой методологии, был итальянский учёный Галилео Галилей (1564-1642). Его тщательно продуманные и строго поставленные опыты по изучению законов падения тел убедительно доказали, что оценка наблюдаемых явлений с позиций здравого смысла, даже при условии соблюдения законов формальной аристотелевской логики, может привести к ложным выводам. В частности, до исследований Галилея все люди, опираясь на многовековой опыт, считали, что лёгкие тела падают медленней тяжёлых. Однако исследования Галилея показали, что любые тела на Земле падают с одинаковым ускорением около 9,8 м/с2.

В это же время немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571-1630), опираясь на исследования датского астронома Тихо Браге (1546-1601), установил, что орбиты планет являются не круговыми, а эллиптическими, вычислил параметры этих орбит с высокой точностью и математически сформулировал основные законы движения планет. И, наконец, англичанин Исаак Ньютон (1643-1727), обобщив результаты исследований Галилея, Кеплера и других учёных, изложил свои знаменитые законы механики. Появилась новая парадигма, согласно которой взаимодействия тел во Вселенной в основном определяются величиной их массы, от которой зависят силы притяжения (гравитации) и инерции. Строгие математические формулы, предложенные Ньютоном, позволяют рассчитывать перемещения тел в течение любого заданного интервала времени, если точно известны исходные массы тел, их координаты и скорости. Из этого следовало, что всё будущее однозначно предопределено прошлым (фатализм), а невозможность точного предсказания определяется лишь бесконечно большим количеством исходных данных, которые не возможно учесть современными методами.

С открытием электромагнитных явлений, сложного строения атома и законов микромира к началу ХХ столетия была подготовлена почва для третьей научной революции. Исходным толчком можно считать работы Альберта Эйнштейна (1879-1955) по специальной и общей теории относительности. Эти работы можно считать развитием идеи Галилея об относительности различий между состояниями покоя и равномерного прямолинейного движения. Основная суть идей Эйнштейна, как обычно базирующаяся на экспериментальных данных, состоит в том, что такие характеристики материальных систем, как масса, пространственные координаты и время, не являются абсолютно независимыми от условий взаимодействия, а меняются с изменением этих условий, т.е. являются относительными. Так, с увеличением скорости движущихся тел их размеры в направлении движения уменьшаются, течение времени в них замедляется, а пространство в сильных гравитационных полях искривляется.

Применение теории относительности к описанию Вселенной в сочетании с новыми экспериментальными фактами (разбегание галактик), показало, что Вселенная не является застывшим, неизменным образованием, как это следовало из некоторых законов механики Ньютона. Возникла новая парадигма, одним из основных принципов которой является принцип развития, или эволюции материи. Более поздними исследованиями было показано, что не стационарность (изменчивость) состояния Вселенной может быть выведена и на основании теории Ньютона.

Впервые принцип эволюции был сформулирован в биологи французским учёным Жаном Батистом Ламарком (1744-1829) ещё в начале ХIХ в. Но правильное научное объяснение эволюционной изменчивости биологических видов было дано только во второй половине ХIХ столетия английским учёным Чарльзом Дарвином (1809-1882) в теории естественного отбора.

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Но самым сильным толчком в развитии человечества было бы обнаружение внеземной цивилизации. Это возможно только в случае существования намного более развитой, чем мы, формы материи, прошедшей тысячи или миллионы лет научно-технического развития. Но пока мы не можем ответить на вопрос: Могут ли такие цивилизации встречаться во Вселенной достаточно часто? Мы лишь надеемся на положительный ответ (см. также п.5.5).

Читайте также: