Кто защищал отечество во времена петра 1 доклад

Обновлено: 28.06.2024

В прочем , схватка предстояла даже не один на один. К вражескому наступлению готовы были подключиться многие шляхтичи. Крымское ханство и Османская империя только и ждали разгрома русских, чтобы вмешаться, погреть руки. Карл XII даже не скрывал, что диктовать условия мира намерен в Москве, а вместе с тем — низложить Петра, возвести на трон марионеточного царька, себе забрать Псков, Новгород, Русский Север, срыть юный Санкт-Петербург, полякам отдать Смоленск и Украину, а остальную Россию поделить на удельные княжества.

Этот стратегический документ стал частью целого комплекса мероприятий, продуманных и планомерно вводимых царем. Опасность вторжения шведов существовала еще в 1706 году, когда Карл XII вступил в Белоруссию, блокировал русскую армию в крепости Гродно. В то время Петр издал еще один указ, предписавший поднимать на борьбу весь народ — рубить в лесах и на дорогах сплошные засеки от Смоленска до Брянска, собирать мужиков с охотничьими ружьями, рогатинами, косами, создавать из них отряды для самообороны, несения караулов. В тот раз подобное напряжение сил не понадобилось. Царскую армию из Гродно удалось вывести, и Карл, безуспешно погонявшись за ней по белорусским болотам, сильно измотанный, ушел на запад — добивать Саксонию. Но сами меры не были отменены.

Если же взглянем на эти приготовления в совокупности, то картина предстанет более чем определенная. Под угрозой вражеского нашествия царь планировал и организовывал народную войну. Все жители России должны были понять: Отечество общее, одно для всех — и для государя, и для солдата, и для любого труженика. Каждого призывали персонально, лично, осознать себя защитником родной страны. А защищать ее следовало всеми доступными способами: с дробовиком или рогатиной в руках, собственным трудом по строительству и ремонту укреплений, вывозом в лес или сжиганием хлеба и сена, чтобы голодали неприятельские солдаты, падали их лошади.

В нашей истории нечто подобное случалось и прежде — в период Смуты, интервенции поляков. Но тогда люди поднимались против оккупантов стихийно, причем далеко не сразу, а лишь после того, как чужеземцы и их пособники допекли, показали свое истинное лицо посредством грабежей, насилия, святотатства. Целенаправленную организацию общенародной войны на государственном уровне Петр осуществлял впервые, звал на нее всю Россию, вырабатывал, четко определял основные направления и методы противодействия врагу. Превращал огромную страну в единый военный лагерь, где у всех свои задачи — у ратников, горожан, крестьян. Их усилия сходились к одной главной цели: победе над захватчиками и спасению Отечества.

В ходе Северной войны такая политика оправдала себя в полной мере. Когда шведы вступили в российские владения, на Левобережную Украину, крестьяне сами, без каких-либо дополнительных указаний, укрывались по лесам и крепостям, прятали продовольствие, сено, овес, уничтожали мелкие группы вражеских фуражиров. Города и местечки запирали перед неприятелем ворота, держались в осадах, погибали, но сдаваться отказывались. Народ не пошел за изменником Мазепой, отверг все воззвания Карла XII, обещавшего жизнь, спокойствие, хорошую оплату за поставки хлеба, мяса, сала, фуража. Усталость, ослабление, потери шведской армии, вынужденной ради пропитания рейдировать туда-сюда и брать с боями населенные пункты, во многом предопределили ее разгром и гибель под Полтавой.

Таким образом, можно утверждать, что планы общенародной защиты Отечества, разработанные и внедренные Петром I в преддверии смертельного столкновения со шведами и их сателлитами, во многом заложили традиционные основы русского патриотизма. Именно эти принципы получили развитие во всех последующих тяжелых испытаниях, которые довелось пережить нашей стране.

Кстати, давно пора бы покончить с историческими фальсификациями, возникавшими в разные времена и немало исказившими образ Петра Великого. До революции главной его заслугой с какой-то стати признавалось прорубание окна в Европу, сближение российских порядков и фасонов одежды с западными. Родился миф о противостоянии государя с православной церковью. Впоследствии столь же вздорные анекдоты дали почву для обвинений в космополитизме, протестантских увлечениях, разврате, пьянстве и в конце концов для изображения царя чуть ли не антихристом.

В зрелые годы канули в Лету и буйные забавы юности. Зарубежные очевидцы отмечали, что государь очень сдержанно ведет себя на пиршествах, спиртное употребляет весьма умеренно (для иностранцев это было удивительно). Любовную связь с простолюдинкой, безродной пленницей царь не побоялся узаконить в браке, сделав Екатерину императрицей, — для западных монархов такой шаг являлся вообще неслыханным. А чужеземные механизмы управления он перенимал отнюдь не бездумно. Выборочно заимствовал импортные модели, ориентируясь на самые сильные державы той эпохи, Швецию и Францию.

Особо стоит коснуться отношения царя к православию. Критики, огульно обвиняющие Петра, почему-то забывают о его близкой дружбе со св. Митрофаном Воронежским. Предпочитают не замечать, что именно он выдвинул на высокие посты в церкви св. Димитрия Ростовского, св. Иоанна Тобольского, св. Иннокентия Иркутского, добился официального прославления св. Андрея Боголюбского. По указаниям государя широко развернулась миссионерская работа. Только в одной Тобольской епархии было крещено 40 тыс. инородцев, открыто 37 храмов. При Петре наши православные церкви открылись в Лондоне, Берлине, Париже.

Спрашивается, кому же нужны легенды об антихристианстве государя-труженика и прочая грязь? Ответ прост: именно тем, кто на дух не переносит патриотические установки Петра. Ведь если антихрист, то получается, что прав не он, а. Мазепа.

Во все времена государства Российского воинская служба была делом чести каждого гражданина, а верное служение своему Отечеству - высшим смыслом жизни и службы воина.

Верность долгу и присяге, самоотверженность, честь, порядочность, самодисциплина - вот традиции Российского воинства. Ими по праву дорожили наши отцы и деды, прошагавшие огненными дорогами Великой Отечественной войны. Но за последнее время, желание пройти службу в вооруженных силах Российской Федерации несколько снизилось. С чем это связано, трудно сказать. Для того чтобы узнать причину сложившейся ситуации целесообразно рассмотреть историю становления вооруженных сил РФ.

Цель работы - изучить историю создания вооруженных сил РФ.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

Рассмотреть историю становления российской армии при правлении Петра I;

Исследовать особенности развития вооруженных сил в период Советского союза;

Изучить современный этап развития вооруженных сил Российской Федерации.

Методологической основой исследования являются труды следующих авторов: В.О. Ключевского, Т.Н. Неровня, Т.М. Тимошиной и других.

История становления российской армии при Петре I

Особого внимания заслуживает период российской армии при правлении Петра I, т.к. в этот момент был создан военно-морской флот Российской Империи.

Поэтому Петр 1, придя к власти в 1689 г., столкнулся с необходимостью проведения радикальной военной реформы и формирования массовой регулярной армии.

Регулярная армия содержалась полностью за счет государства, одета была в единообразную казенную форму, вооружена стандартным казенным оружием (до Петра 1 оружие и лошади у дворян-ополченцев, да и у стрельцов были свои). Артиллерийские орудия были единых стандартных калибров, что существенно облегчало снабжение боеприпасами. Ведь ранее, в XVI - XVII веках, пушки отливались индивидуально пушечными мастерами, которые их и обслуживали. Армия обучалась по единым Воинским уставам и инструкциям. Общая численность полевой армии к 1725 г. составляла 130 тыс. человек, в гарнизонных войсках, призванных обеспечить порядок внутри страны, насчитывалось 68 тыс. человек. Кроме того, для охраны южных границ были образованы ландмилиция в составе нескольких конных иррегулярных полков общей численностью в 30 тыс. человек. Наконец, имелись еще иррегулярные казачьи украинские и донские полки и национальные формирования (башкирские и татарские) общей численностью 105-107 тыс. чел.

В заключении можно сказать, что только при правлении Петра I армия стала постоянной единицей государства, способной защитить интересы отечества.

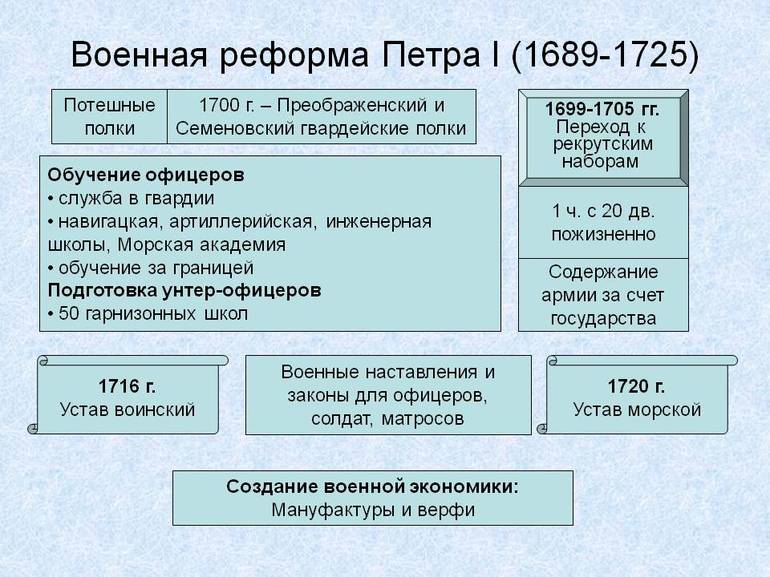

Военная реформа Петра I — это комплекс мероприятий, которые были проведены в период 1698−1725 гг. для повышения эффективности армии и количества солдат, создания образовательных учреждений и перевооружения. Отдельно нужно отметить введение понятия регулярных войск и строительство флота. Успешность этих преобразований обеспечивалась наличием монополий и различных налогов.

Причины и цели

Петр Первый был не только великим политиком, с детства он изучал военное ремесло. Положение будущего царя еще в юном возрасте позволяло использовать прислугу в своих военных игрищах: созданные им потешные Преображенский и Семеновский полки стали прообразом регулярных войск.

Значительная отсталость в армейской организации, плохое оснащение, отсутствие военных академий для офицеров, общих положений обеспечения армии и старое вооружение стали главными предпосылками к военной реформе Петра I. Укрепление российской государственности без постоянно восполняемых вооруженных сил было невыполнимой задачей.

Если кратко, военная реформа Петра I заключалась в следующем:

Ход военных реформ

Делом всей жизни Петра Первого стало усиление военной мощности России и стабильное положение на мировой арене.

Характеристика реформ в военной сфере включала в себя комплексные мероприятия по преобразованию военного управления и системы оснащения войск, организация регулярного флота, высокая боеспособность армии, создание и внедрение системы обучения военнослужащих, усовершенствование вооружения.

Петр Первый ввел новую систему комплектации регулярной армии. В 1698 г. была введена рекрутская повинность, которую царь узаконил в 1705 г. Смысл ее заключался в том, что государство каждый год в качестве рекрутов принудительно набирало в вооруженные силы определенное число крестьян из податных сословий. С 25 домов нужно было отдать 1 человека, неженатого, возрастом 15−20 лет (но во время Северной войны установленные сроки все время менялись из-за недостатка военных).

К концу правления Петра количество регулярных войск составляло по разным данным 195−215 тыс. солдат.

Строительство флота

Вместе с преобразованием сухопутных войск Петр начал создавать военно-морской флот. К началу XVII века на Азовском флоте находилось около 50 суден. Во время Северной войны создали Балтийский флот, он к окончанию правления Петра Первого насчитывал примерно 220 галерных кораблей, 12 фрегатов, 30 больших линейных суден и 30 тыс. матросов.

Уделяя большое внимание техническому вооружению флота и сухопутных войск, Петр наладил создание и производство новых видов судов, артиллерийского оружия и боеприпасов к этим орудиям. Пехоту вооружили винтовками с ударно-кремневым механизмом, ввели штык российского образца.

На флоте и в армии создали стройную и общую систему организации, на флоте создавались отряды, дивизии, эскадры, в армии — дивизии, бригады, полки, создали единую драгунскую кавалерию. Для контроля флота ввели должность генерал-адмирала, для регулярной армии — главнокомандующего.

В процессе модернизации армии ввели общую систему чинов, полностью сформированную в 1722 г. Существовало 14 званий от рядового до фельдмаршала. В основе чинопроизводства была не родословная, а индивидуальные способности отдельного солдата.

Образовательные учреждения

Петр Первый придавал большое значение воспитанию офицерского состава. Начиная с возраста 15 лет, молодые дворяне должны были пройти службу в Семеновском и Преображенском национальных полках на протяжении 10 лет. После получения первого звания юноши отправлялись в армейские полки, в которых служили до конца жизни.

Но эта система подготовки офицерских кадров полностью не удовлетворила увеличивающуюся потребность в солдатах, и Петр создает несколько военных учебных заведений. В 1702 г. в Москве открывается школа артиллеристов, а в 1713 г. в Петербурге — еще одна артиллерийская школа. А также было организовано 2 инженерные школы.

Для обучения моряков Петр открывает в Москве в 1702 г. школу навигационных и математических дисциплин, а в 1716 г. в Северной столице — Морскую академию.

Заботясь о боевом духе, Петр Первый награждал показавших себя генералов орденом Св. Андрея Первозванного, солдат и матросов — наградами и повышением звания (иногда деньгами). При этом он ввел в армии жесткую дисциплину с наказаниями или казнью за тяжелые нарушения.

Военное устройство, которое создал Петр, было настолько устойчивым, что без значительных изменений держалось до начала XIX столетия. В последующие десятилетия после смерти царя армия развивалась, продолжали усовершенствоваться принципы и устав регулярных войск. Их продолжением были военные действия Суворова и Румянцева.

Результат и последствия:

- Основаны регулярные войска в количестве приблизительно 350 тысяч солдат.

- Создан военно-морской флот в количестве около 35 тысяч матросов.

- В период 1698−1726 гг. провели 54 набора рекрутов, что дало армии приблизительно 260 тыс. солдат.

- Улучшено вооружение, введена стандартная форма.

- Открыты военные школы, которые подготавливали узкоспециализированных офицеров.

- Созданы Морской и Воинский Уставы.

- Жители обложены различными налогами, уходящими на содержание и улучшение армии.

- Построены промышленные заводы, которые снабжали войска снаряжением и оружием.

Преимущества и недостатки

То, что хотел сделать Петр Первый, полностью осуществилось. После этого никто в мире не мог усомниться в мощи России и ее победе над любой армией. Но изменения имели как свои плюсы, так и минусы.

Преимущества реформы:

- Выигранная Северная война открыла выход в Балтийское море, а также утвердила статус империи для России.

- Организация производства для самостоятельного обеспечения военных артиллерией, формой, вооружением, боеприпасами.

- Организация полноценных регулярных войск, которые могли не только воевать, но и доблестно побеждать.

- Создание нового образовательного направления, а именно введение в эксплуатацию новых учебных заведений для обучения современному ремеслу.

- Мощный морской флот, которого до этого момента никогда не было в России.

Значение реформы сложно недооценить: после выполненных модернизаций по снабжению и организации всех сухопутных и морских сил Россия получила в собственное распоряжение современный флот и армию, что в дальнейшем отразилось на успехе ведения различных кампаний и расширении территории страны.

Но реформа имела ряд недостатков:

- Значительные финансовые затраты, негативно влиявшие на жизнь простого русского народа.

- Полное закрепление крестьян на производственных предприятиях.

- Служба была обязательной для дворян и вначале подразумевалась как пожизненная, а через время стала 25-летней.

Таким был итог основных преобразований Петра, которые привели к организации и укреплению войск. Рядовой состав преимущественно состоял из крестьянского сословия, а офицерами были дворяне. Создание армии и способы ее обучения постоянно усовершенствовались с учетом огромного боевого опыта, который был получен во время Северной войны.

За свою более чем тысячелетнюю историю Россия воевала много. Причём, в основном, отбиваясь и защищаясь. И на этом долгом боевом пути имя её прославили многие защитники Отечества. "Царьград" постарался вспомнить о пяти самых важных из них. Хотя важны все, кто стоял за родину и народ. Но они были первыми

День защитника Отечества – гораздо более уместное название для праздника русских воинов, нежели годовщина создания одной из армий в долгой российской истории. И за эту долгую историю русская армия прославилась многими великими воинами - защитниками родины.

Кого же можно назвать в числе самых-самых, чьё участие в войнах и боевых действиях повлияло на сами судьбы России?

Таких было много. Но первая пятерка, по мнению "Царьграда", могла бы выглядеть так:

1. Великий князь Святослав Игоревич

Вообще-то, "чистым" защитником Отечества его не назовёшь. По-здоровому агрессивным был князь, как и положено молодому вождю молодой державы Средневековья, плечом и мечом раздвигающей свои границы.

Но был в его экспансии один важный эпизод, когда он не только защитил молодую Русь от угрозы со стороны региональной империи-гегемона, но и на века вперёд проложил линию её военной политики на беспокойном юге.

Речь идёт о Хазарском каганате, который владел Степью от Волги до Днепра и самим естественным этим положением был приуготован к постоянному террору против Руси на её южных границах. А она, Русь, и так жила в этих условиях на протяжении без малого тысячелетия – ещё во времена Екатерины II волны крымско-татарских охотников за добычей разоряли русские земли и угоняли людей в рабство. Так ведь и до них список был куда как длинен: печенеги, торки, половцы, монголо-татары, ногаи.

Но это всё были лишь подчас мощные, но всё же всего лишь орды, кочевнические сообщества, просто не знавшие другого способа "подняться", кроме как налёт и грабёж. И трудно даже представить, что было бы с Русью, окажись на их месте не разрозненные стаи степных пиратов, а сильное единое государство. Да с имперскими замашками: ведь каганат и приравнивался по тем временам к империи.

Но Святослав этот каганат разгромил, уничтожив как государство. И тем защитил Русь на века вперёд.

2. Илья Муромец

Да, этот герой - не исторический. Былинный герой, как и его друзья-соратники по богатырским заставам и битвам за Русь.

Но угодник Божий Преподобный Илия Муромец действительно жил в XII веке. И скончался иноком Киево-Печерской лавры около 1188 года. И научная экспертиза мощей этого Илии показала большую вероятность прямой и непосредственной его идентичности с былинным Ильёй Муромцем. Инок при жизни был на голову выше среднего мужчины той эпохи, исключительно силён, с мощным руками и огромными кистями. При жизни же он получил многочисленные боевые ранения и скончался в возрасте 40–55 лет от удара копья или меча в грудь. Скорее всего, копья, потому что удар наверняка должен был пройти в грудь через щит, который и был на левой руке. Мечом такой удар нанести вряд ли возможно.

Более того, эксперты обнаружили у покойного инока даже искривление позвоночника, ущемлявшее нервы спинного мозга! Не это ли и вызвало близкое к параличу состояние, принуждавшее богатыря всё детство и молодость "сиднем сидеть"? А некие "калики перехожие" позвонок вправили, чем и подарили исключительно мощному парню возможность послужить Отечеству и народу?

А ведь ясно, что именно на службе народу и отличился Илья, раз заслужил такую добрую и многовековую память о себе. По времени жизни своей подвиги его боевые могли прийтись на 1160–1180-е годы. Значит, он мог служить в Киеве великому князю Святославу Всеволодовичу, тому, что в качестве "великого" и "грозного" говорил в "Слове о полку Игореве" печально о расколе на Руси между князьями и призывал к единству перед лицом врагов.

На деле Святослав был плоть от плоти дома Рюриковичей и в сварах и междоусобных войнах сам вволю участвовал. Но в народной памяти должны были остаться и его блестящие победы над половцами на Орели и Хороле в 1184 году, когда одних только ханов было убито и пленено 14 человек. И именно там Илья Муромец мог и творить свои былинные подвиги: "налево махнёт – улица, направо - переулочек".

Вот за эту удаль, силу, отвагу не в феодальных стычках, а в борьбе с настоящими, лютыми врагами Илья Муромец и остался в памяти народной одним из любимых защитников Отечества.

3. Евпатий Коловрат

Не исключено, что этот человек жил только в легенде. Упоминает о нём только один источник, отнюдь не документальный. Но и это хорошо – про Илью Муромца и таких документов нет. Впрочем, даже если Евпатий Коловрат и герой выдуманной легенды, это не помешало ему стать символом русской доблести и геройства при защите Отечества.

Он не смог защитить Рязань, когда на неё обрушились монголо-татары хана Батыя. Его не было тогда в городе. А если бы был, мы, возможно, никогда не узнали бы о таком человеке, - как не знаем о тысячах героических защитников Рязани, павших при её обороне.

Но Коловрат смог отомстить за своих и чужих павших. Во главе небольшого отряда выживших рязанцев и своих воинов из положенной ему по рангу боярина дружины он нагнал войско монголов и сполна отыгрался за гибель Рязани. Да, погиб. Но в сонм самых известных, самых героических защитников Отечества попал. И в том качестве, когда уже не важно, из жизни попал или из героического сказания. Всё равно остался в легенде.

4. Великий князь Александр Ярославич (Невский)

Александр Невский в дополнительных представлениях не нуждается. Просто скажем: он и его потомки остановили западную католическую экспансию на Русь. А что это значило, как раз на примере Александра Невского и видно. Ибо его современником был не менее талантливый в воинском отношении князь Даниил Галицкий. И монголо-татарская орда с одинаковой яростью прошлась и по Северо-Восточной Руси, где уже после нашествия стал великим князем Александр, и по южной, где правил Даниил.

А с запада и на того, и на другого стал давить Запад. Всеми средствами – и военными, и дипломатическими.

Александр эти поползновения отверг, а Западу наподдавал очень болезненной памяти, а для надёжности пошёл на вассалитет к Орде. Даниил же тоже никуда не делся от ордынского вассалитета, но с Западом хитрил и заигрывал, рассчитывая что-то урвать. Урвал. Корону короля.

Вот только по итогам такой политики южная Русь свой суверенитет утеряла напрочь, превратившись сперва в ордынскую, потом в литовскую, а в конце уже и польскую провинцию. А вот Русь северо-восточная, сначала Владимирская, затем Московская, суверенитет, самостоятельность и веру свою сохранила. Далее окрепла, из вассалитета не только вышла, но и Орду уничтожила, а в конечном итоге и Русь в прежних границах восстановила, освободив её временно отторгнутую юго-западную часть.

5. Великий князь Дмитрий Иванович (Донской)

Дмитрий Донской ещё менее нуждается в напоминании о его роли защитника Отечества, нежели Александр Невский. Куликовская битва – этим всё сказано.

Нет, он не сбросил до конца вассалитета Орде. Не потому, что не смог, хотя кое-кто так думает из-за того, что два года спустя хан Тохтамыш Москву сжёг, а Дмитрия заставил вновь платить дань. В конце концов, Москва пала, с точки зрения и военной, и политической, случайно: князь уехал срочно собирать войска для отпора, но сами жители, отбив первый штурм, перепились на радостях, поверили татарским парламентёрам и впустили врага в город. И даже смертью своею вину не искупили, перечеркнув глупостью и пьяным куражом своим результаты общенародного подвига на поле Куликовом.

Главное, почему Русь осталась вассалом Орды, - в той малоизвестной детали, что едва ли не половину – а может, и больше - войска Тохтамыша составляли воины, добровольцы и просто охочие люди из Нижегородского княжества. Они и пропустили карателей, и навели их, дороги в обход застав указав, и москвичей уговаривали впустить татар "городом полюбоваться". Не дорос, получается русский народ до осознания своего общего интереса, своего русского единства. И надо, было, значит, ещё вызреть этому осознанию. Ещё век.

Подписывайтесь на канал "Царьград" в Яндекс.Дзен

и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Читайте также: