Канон изображения будды доклад

Обновлено: 28.06.2024

Буддизм- одна из древнейших мировых религий, господствующих в странах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Буддизм зародился в Индии более двух с половиной тысяч лет тому назад как учение подвижника Сиддхартхи Гаутамы (566/561-481/476 гг. до н.э.), известного под именем Шакьямуни (мудрец из рода Шакья) или Будда (Просветлённый, Пробуждённый).

Распространение буддизма за пределы Индии началось в 3-2 столетиях до н.э. в Шри Ланке и Непале, а продолжилось в первых веках новой эры, достигнув Китая, Японии, Кореи и стран Центральной Азии.

Учение Будды делает акцент на решающей роли личных усилий человека в приближении к высшей цели - достижению духовного просветления, нирваны. На развитие буддийского искусства значительное влияние оказали идеи о необходимости накопления благих деяний верующим на его пути к самоусовершенствованию. Строительство храмов, создание скульптуры, живописных произведений, ритуальной утвари, переписывание книг считалось частью духовной практики и способом утверждения в вере. Восприятие культовых памятников архитектуры, скульптуры, живописи и литературы скрытых форм скрытого присутствия Будды, его мудрости и силы обусловили центральное место искусства в сознании и повседневной жизни буддистов. Вместе с тем, художественные произведения играли важную роль в укреплении веры адептов, постоянно напоминая им о зачастую сложных и многозначных аспектах буддийского вероучения.

Идеал красоты в искусстве буддизма сформировался под влиянием индийской эстетики. Принцип жизнеподобия - "саджива" - касался прежде всего воссоздания не конкретно физического, а энергетического тела. Идеальный энергетический баланс божественных персонажей выразительно передан в характерном способе моделирования фигур - в гармонии плавных выпуклых объёмов.

Другой особенностью художественной традиции буддизма, которая также имеет индийские корни, является выражение множества религиозно-философских идей через образ одного персонажа. Большое значение для правильного "прочитания" произведения имеет язык символических поз ("асана"), жестов ("мудра") и различных атрибутов. Буддийские божества часто изображались со многими лицами, руками и ногами, иногда верхом на фантастических животных ("вахана").

Если скульптурные изображения были объектами поклонения верующих, то живописные выполняли роль иллюстрации к религиозным текстам. Изображения персонажей пантеона создавались в строгом соответствии с детально разработанным иконографическим и иконометрическим каноном.

Первые буддийские изображения

Другая история повествует о цейлонской принцессе, получившей изображение Татхагаты в ответ на щедрое подношение. Этот образ был создан лучами света, отразившимися на холсте - художники обвели его и раскрасили. Увидев картину, девушка сразу встала на путь Пробуждения и вскоре достигла Освобождения. Эти легендарные истории имеют множество уровней прочтения, предлагая, в частности, простое объяснение некоторым расхождениям в трактовке иконометрических пропорций в сутрах и тантрах.

Назначение буддийских изображений

Итак, согласно традиции художественные произведения служат высокой цели учить людей мудрости и способствовать их благу. Выражая то, что невозможно выразить никаким другим способом, они дарят вдохновение и пробуждают "просветленный настрой". Не имеющим возможности читать тексты, изображения позволяют узнать об их содержании, а начинающим практику медитации помогают запомнить детали образов, которые следует мысленно представлять. Говорят, что правильно написанная и освященная тханка излучает Будда-энергии, защищающие её владельца.

В странах традиционного распространения буддизма принято заказывать и изготавливать изображения при рождении ребенка, в случае болезни, смерти родственников и в другие важные моменты жизни, поскольку, помимо защиты, создание священных образов позволяет накопить добродетели и заказчикам и художнику. Однако правильным и, следовательно, красивым, а потому и священным считалось только такое произведение искусства, которое отвечало всем правилам единства и соответствия формы, эмоции, идеи и цели изображения.

Буддийский художественный канон

Иконографические правила в буддийском художественном каноне опираются на ряд критериев:

I Соразмерность форм тела. Для определения физической красоты и соразмерности тибетцы используют принцип "ньягродха", имея ввиду равновеликость высоты тела и его ширины на уровне плеч с вытянутыми в сторону руками, а также симметричность правой и левой стороны тела, высоты верхней, до лобка, и нижней частей. Следует отметить, что тип телосложения, форма лица, глаз, характерная поза - все это определяет функциональную и сущностную характеристику персонажа. Например, Будды и Бодхисаттвы изображаются высокими и стройными, а Защитники и опекуны Дхармы - грузными и коренастыми (при этом, чем больше размер головы по отношению к росту, тем могущественнее изображенные аспекты). Подробнейшим образом эта область рассматривается в трактатах по иконометрии, где каждому классу пантеона соответствует набор отличительных признаков.

II Красота и гармоничность. "Искусство, - писал Чёгьям Трунгпа, - призвано выражать безоговорочную красоту, которая, наполняя все ясностью и смыслом, дарит нам способность осознать совершенство феноменального мира. также можно определить как мир и прохладу, поскольку она снижает высокую температуру агрессии и невроза." Категория красоты в Тибете включала в себя самые разнообразные признаки - от структурных до описательных. Зафиксированные в каноне определения, излагающие 32 отличительных признака Будды, 18 особенностей женской красоты и многие другие до настоящего времени поддерживаются живой буддийской традицией.

III Эмоциональная выразительность. Сознательно и целеустремленно разрабатывая задачу единства формы и содержания, художники уделяют большое внимание психологическому и эмоциональному воздействию изображения. Например, Будды и Бодхисаттвы изображаются юными и прекрасными со сдержанно-миролюбивой улыбкой; большинство Дакинь имеет эротическую привлекательность; гневные тантрические Аватары - красивые, умиротворенные, но с гневной гримасой; Защитники имеют разъяренно-устрашающий вид. Различие эмоциональных состояний выражается также формой лица и глаз. У мирных Будд и Бодхисаттв лицо имеет форму яйца или кунжутного зерна, характерная форма лица гневных - квадратная или круглая. Состояние созерцательной отрешенности выражается удлиненной лунообразной формой глаз, прикрытых веками: у Тар глаза имеют форму живота рыбы, у разъяренных Даков и Дакинь - квадратную и круглую…

IV Различие или характерная определенность формы. В пояснении к этому правилу традиционно перечисляются особенности мужского и женского телосложения: стройные боги - высокий лоб, широкий торс, высокая стопа; богини - узкий торс, широкие бедра, высокая грудь; гневные боги - грузное тело с толстыми конечностями, низкорослые - большой живот.

V Атрибутивная характеристика. Среди перечисленных иконографических признаков атрибутивная характеристика наиболее информативна. При анализе таких элементов иконографии, как головные уборы, ритуальные предметы, одежда, украшения, мудры, ваханы, постаменты, нимбы и т.п. можно достаточно точно определить десятки тысяч образов индо-тибето-монгольской художественной традиции. Следует отметить, что в Ваджраяне один и тот же предмет может рассматриваться и интерпретироваться на четырех уровнях: внешнем, внутреннем, тайном и абсолютном.

VI Цвет. Подобно атрибутивной характеристике цвет имеет важное смысловое значение. Каждый из основных цветов обычно связан со стихией, стороной света, Татхагатой (одним из пяти Дхьяни-Будд или Будд Медитации) и его активностью, органом чувств, аспектом мудрости и т. д. Символическое значение цвета может изменяться в зависимости от того, какая садхана (текст для ритуальной медитации), мандала, тантра берется за основу изображения. В тибетской хрестоматии цветовое значение красоты связывается с технологическим процессом.

В прошлой статье я рассказывала о том, как появилась классическая буддийская архитектура , после принятия буддизма в качестве государственной религии (3 в. до н.э.), и об основных формах этих культовых сооружений. Однако в индийском искусстве, видимо с древнейших времен, было стремление к созданию синтеза - объединению архитектуры, скульптуры и живописи. И, поскольку, древнейшие из сохранившихся построек были связаны с буддизмом, то нетрудно предположить, что в изобразительном искусстве того времени будет происходить процесс сложения определённого канона, связанного с этой религией.

На ранних этапах распространения этой религии самого Будду не изображали, его заменяли различные символы (слоны, лани, дерево Бо, колесо закона и др.).

Лишь с I в. до н.э. в Индии появляются скульптурные и живописные изображения Будды и бодхисаттв. Постепенно выделяются три основные школы (местности) изготовления такой скульптуры: Гандхара (северо-запад Индии), Ма́тхура (север Индии) и Амаравати (юг страны). Интересно, что на севере Индии – в Гандхаре и Матхуре в искусстве видны следы влияний эллинизма , привнесённые Александром Македонским во время индийского похода.

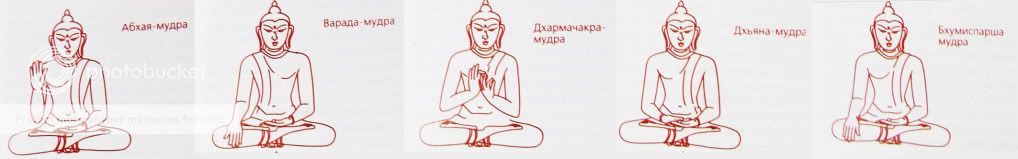

Изображения Будды подчинялись особым правилам – канонам, и различались по позам, жестам (мудры – положение и жесты пальцев рук, обозначающее определенные символы, понятия, а также ступени духовного совершенства) и духовному состоянию изображаемого.

Всего существовало около 30 различных способов изображения Учителя. Но все они обладали общими чертами: скульпторы, всегда подчеркивали особые признаки святости Шакьямуни. К ним относились: благородный и правильный овал лица, длинные мочки ушей (признак мудрости), выступ на темени, называемый ушниша – знак его благородного рождения, круглое пятно на лбу – урна, символизирующий третий глаз Будды (глаз мудрости) и другие.

Подробнее о канонических изображениях Будды, символике его поз и жестов можно узнать из фильма на моем youtube-канале :

Самым выдающимся произведением искусства Индии периода Гуптов являются пещерные храмы в Аджа́нте . Это был своеобразный скальный город, состоящий из пяти чайтьий и 24-х монастырских комплексов – вихар.

Однако не количество вырубленных в отвесной скале помещений считается главной достопримечательностью Анджанты, а сохранившиеся здесь древнейшие и редчайшие образцы индийской живописи – росписи, украшающие стены храмов.

На этих рисунках множество изображений людей - представителей всех сословий и общественных слоёв. Глазам зрителей предстают все этапы и вехи человеческого жизненного пути (рождение, любовь, смерть…).

Как и во всех буддийских странах, изображения Будды в Индокитае считаются копиями некоего мифического оригинала, якобы сделанного с натуры. Среди легенд, описывающих появление первого изображения Будды, особый интерес в плане сложения иконографической программы тхеравады представляет следующая. Один из почитателей Будды, художник, попросил его попозировать ему. Будда встал против света таким образом, чтобы тот смог точно обвести силуэт его тени на земле. Но видя, что художнику никак не удается верно запечатлеть его черты, Будда взял палочку и написал внутри контура краткое изречение, содержащее смысл его Учения. В этой легенде отчетливо выражено отношение буддийских адептов к художественному образу и его иконографии. Для них изображение Будды — не портрет, а всего лишь его символическое подобие, сакральный Образ, призванный служить напоминанием о Будде. С религиозно-философской точки зрения, идентичное Образу изображение осмыслялось как зримое воплощение Учения, отождествленного с самим Учителем.

Комбинации поз с различными жестами Будды весьма многообразны и составляют солидный иконографический свод, постепенно сложившийся в искусстве Индокитая. Наиболее полно он представлен в культовой традиции Таиланда и Лаоса. Так, в середине XIX века по указанию короля Сиама Рамы III (1824—1851) тайские монахи выявили в буддийских текстах описания 40 поз Будды, а в храмах — их скульптурные воплощения, соответственно которым было сделано 40 новых канонических статуй. Позднее иконографический список был опубликован, расширен, и сейчас в нем насчитывается около 60 образцов. В большинстве сводных изданий каждое изображение, сопровождаемое комментарием, соотносится с определенным легендарным эпизодом в жизни Будды, и все рисунки даются в хронологическом порядке — от рождения до париниббаны (скр. паринирваны).

Рассмотрим самые популярные иконографические образцы. Прежде всего это канонический цикл изображений, посвященных важнейшим событиям жизни Будды. В него вошли восемь сюжетов: Рождение, Просветление, Первая проповедь, Спуск с небес Таватимса, Укрощение слона Налагири, Двойное чудо, В лесу Парилеяка и Париниббана. Тематический цикл сложился, конечно, не без влияния индийского искусства, в странах тхеравады еще в период раннего Средневековья. В Мьянме начиная с VIII века эти сюжеты воспроизводились не

только по отдельности, но и в одной композиции на вотивных таблицах, что наиболее характерно для Паганской эпохи (XI—XIII века). Как правило, это небольшие прямоугольные с полукруглым или стрельчатым завершением терракотовые пластины, барельефные композиции которых выполнены при помощи штампа. Центральное место в них занимает момент Просветления, париниббана располагается наверху, а остальные сюжеты — по бокам. Изображенный в нижнем правом углу момент чудесного рождения Будды представляет собой многофигурную сцену, состоящую, по крайней мере, из трех персонажей. В центре стоит мать будущего Великого Человека Махамайя с поднятой правой рукой, которой она держится за дерево, а левой рукой опирается о плечо своей сестры Праджапати, стоящей рядом. Принц Сиддхаттха Готама, необычным образом появившийся из ее правого бедра, показан в виде маленькой фигурки взрослого человека, сидящего в позе лотоса. Изображения на вотивных табличках из-за их миниатюрности, конечно, довольно схематичны. Но на каменных плитах, как, например, в паганском храме Ананды XI века или в живописных композициях, подобно росписи из храма Нандаманья XIII века, сцена становится намного красочнее, получает орнаментальную разработку и дополнительных персонажей. Так, по бокам могут находиться поклоняющиеся Махамайе и ее сыну божества с цветами и зонтами, а сам принц изображается дважды: на бедре матери и стоящим внизу — на пьедестале из лотосов. Причем в интерпретации бирманских мастеров он предстает не как буддийский монах, а как светский персонаж, одетый в придворные одежды, с замысловатой прической и украшениями.

Следующий эпизод из восьми главных событий — Усмирение слона Налагири. Как упоминается в канонических текстах, двоюродный брат Будды Девадатта, бывший сначала его учеником, затем создал собственную секту, ратовавшую за большую суровость и аскетизм. Девадатта постоянно преследовал Будду и покушался на его жизнь. Однажды он натравил на него дикого слона Налагири. Однако Учитель одним жестом сумел остановить свирепое животное и прочел упавшему на колени слону наставление в Дхамме. Иконография этой легендарной сцены напоминает Спуск с небес. Будда также изображается с мудрой абхая, но стоящим, а голова его слегка повернута влево. Окружают его не божества, а ученики, показанные в меньшем масштабе, а у ног — маленькая фигурка слона.

Первую неделю медитации олицетворяет Будда, побеждающий Мару, который, как мы видели, является главным и в перв.ом цикле. Всю эту неделю

Будда, сидящий на змеенаге, излюбленный образ мастеров тхеравады, более всего распространился в

Камбодже. Здесь с периода раннего Средневековья мифический змей почитался как один из прародителей кхмерского народа, и представление о нем впоследствии слилось с образом змея-нага, ставшего покровителем учения Будды. Особенно выразительны монументальные каменные статуи Ангкорского времени, датируемые X—XIII веками. Будда, в соответствии со сложившейся иконографией, представлен с жестом саматхи (ведь, несмотря на потоп, он не прервал медитации), сидящим на свернувшемся кольцами наге, образующем необычный, порой довольно высокий, пьедестал. А раскрытые капюшоны семи драконообразных змеиных голов, словно нимб, осеняют его голову. В XVII—XIX веках Будду, укрытого нагом, часто вырезали из дерева — материала, чаще всего использовавшегося в культовой скульптуре позднесредневекового Индокитая. А в XX столетии в таи-лаосской пластике стали популярны миниатюрные металлические фигурки разных иконографических типов, в том числе и Будды под нагом, которые использовались как амулеты. Они могут быть целиком литые, но могут иметь небольшую закрытую полость, куда иногда вкладывали металлический шарик. По народным поверьям, это служит защитой от огнестрельного оружия. Из других образов цикла в Таиланде и Лаосе нередко можно увидеть Будду в позиции второй недели, стоящего со скрещенными руками на животе. Одна из лучших бронзовых статуй этого типа, отлитая лаосскими мастерами в XVII веке, установлена в галерее храма Изумрудного Будды во Вьентьяне.

Заканчивая далеко не полный обзор иконографии Будды, следует отметить, что средневековое искусство Индокитая было анонимным. Религиозные произведения создавались, как правило, людьми посвященными, чаще всего буддийскими монахами, и это благочестивое дело не должно было служить суетным целям возвышения их имен. На изображении Будды художник в лучшем случае

ставил посвятительную надпись, имя донатора и дату. Ведь, согласно существующим до сих пор суевериям, мастер, написавший свое имя на созданном им произведении, оставлял в нем часть своей души, что значительно сокращало его земное существование или даже могло привести к преждевременной смерти. А приступая к работе, ему необходимо было вообразить себе Просветленного в тот момент его бытия, который соответствовал избранной иконографии, и начать его внутреннее созерцание. Только тогда, когда художник доходил до состояния отождествления себя с Буддой, он мог вдохнуть жизненную силу и дух в косную материю (камень, металл, глину) и создать истинно верный, идеально прекрасный образ Великого Человека.

Иллюстрации предоставлены автором.

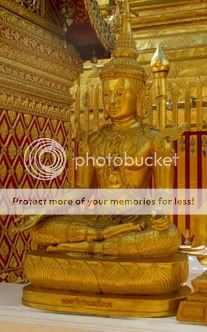

Часто, проезжая от города к городу, а также посещая различные буддистские храмы вы любовались скульптурными изваяниями

Будды. все они разных размеров:от совсем небольших (меньше человеческого роста), но чаще более крупных, а временами просто гигантских. Золотые,изумрудные, белые, выполненные из различных видов камня, бетона,керамики, вырезанные изэ дерева. Это великолепие и разнообразие поражает и радует глаз. Но сегодня, я расскажу о том что сама не так давно

узнала и хочу с вами поделиться.

А конкретно, о канонах образа Будды в скульптуре и его различных тонкостях, о которых часто и не задумываешься,

когда любуешься образом. Но бывает и возникаю всяческие вопросы по поводу положения рук, ног, различных видов уборов

на голове.

Канонический образ Будды сложился в индийском искусстве к 4-му веку н.э.(эпоха Гуптов)и был принят везде, где получил

распространение буддизм. Изображения Будды строятся на представлении об идеальных пропорциях человеческого тела,

которыми обладал Сиддхартха Гаутама.

Он также обладал

32-мя ЧИСТЫМИ ТЕЛЕСНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ВЕЛИКОГО МУЖА.

Наиболее заметная иконографическая черта Будды

- УШНИША -

полукруглый выступ на голове, особенность строения черепа, свидетельствующая о чрезвычайной мудрости.

Кроме неё обязательно присутствует

- УРНА -

метка между бровями (символ бесконечного движения Солнца),

длинные, до колен, РУКИ,

ПАЛЬЦЫ на руках одной длины и

такие же на ногах,

длинные МОЧКИ ушей, доходящие до плеч.

В странах Юго-Восточной Азии распространены ТРИ основных типа скульптурных изображений основателя учения, вы

и сами заметили и сможете перечислить, итак:), правильно:

СТОЯЩИЙ Будда

СИДЯЩИЙ Будда

ЛЕЖАЩИЙ Будда

Изображения Будды, достигшего нирваны, обычно однотипны:

он лежит на правом боку, голова покоится на правой руке, согнутой в локте, вся фигура олицетворяет мир и покой.

Одну из таких фигур показывают всем туристам, приезжающим на экскурсию в королевский дворец и ближайшие знаменитые храмы Ват Пракео и ват По.В вате По как раз и лежит большой золотой Будда в этой классической позе,

где все его обходят, и кидают монетки в чаши, стоящие по его контуру.

Существует ДВЕ главные позы сидящего Будды.

Поза МАРАВИДЖАЙ -

означает победу Будды над демоном-искусителем Марой. В ней Будда сидит скрестив ноги, правая рука лежит на правом

колене.

Другая поза - САМАДХИ -

соответствует позе лотоса - символ уравновешенности, абсолютного спокойствия и победы разума над чувствами.

Кроме этого, фигуры стоящего и сидящего Будды, как заметили более внимательные любители искусства, различаются

МУДРАМИ - санскр. ЖЕСТ)

символическими положениями рук и пальцев,каждое из которых несет глубокий смысл.

АБХАЯ-МУДРА - жест бесстрашия -

правая рука согнута на уровне груди, ладонь с прямыми и прижатыми пальцами смотрит наружу. Этот жест показывает,

что учение Будды дает защиту, несет мир и устраняет страх.

ВАРАДА-МУДРА - жест благодеяния -

правая и левая рука полуопущена, раскрытая ладонь направлена вниз, что символизирует сострадание и благо.

Сочетание обоих жестов особенно характерно для скульптурных изображений в Таиланде и Лаосе.

Как правило, с таким положением рук изображается стоящий или шагающий Будда.

Например, знаменитый шагающий Будда(14в.) который хранится в Бангкоке в вате Пентямабопхит.

ДХАРМАЧАКРА-МУДРА - жест колеса дхармы -

Будда, уже достигший просветления, изображен во время первой проповеди, когда он раскрыл ученикам дхарму, иначе

говоря, повернул колесо дхармы. Указательный и большой пальцы левой руки Будды соприкасаются, символически изобра-

жая колесо дхармы, три выпрямленных пальца символизируют три драгоценности буддизма - Будду, дхарму и сангху.

ДХЬЯНА-МУДРА - жест медиации -

левая или обе руки покоятся на коленях, ладонях вверх. Жест символизирует медитацию. В искусстве Юго-Восточной Азии

медитирующий Будда иногда изображается под покровом из капюшона многоголового царя змей Муччхилинды.

БХУМИСПАРША - МУДРА - жест касания земли -

один из часто встречающихся в Юго-Восточной Азии образов Будды. Учитель изображен в состоянии глубокого созерцания,

в момент достижения просветления Его левая рука покоится на коленях, ладонь повернута вверх, правая рука опущена

вниз и касается земли - Будда призывает землю в свидетели свершившегося просветления.

Ну вот, теперь и мы кое-что узнали из некоторых поз и жестов, как выяснилось в индуизме их намного больше.

Но мы тут рассматривали изображения Будд в Таиланде.

Зато в следующий раз войдя в храм, внимательно присмотревшись к рукам и пальчикам учителя,

вспомнив этот текст выпустим в пространство красивый звук - - - - - - - - - - - - - - - ВАРАДА-МУДРА!

Читайте также: