История экспериментов на животных доклад

Обновлено: 01.06.2024

ЖИВОТНЫЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ, использование животных в биологических, физиологических и медицинских исследованиях, в тестах на токсичность различных продуктов и препаратов, в различных образовательных программах и т.п. Животных при этом либо забивают, а затем исследуют их ткани и органы, либо проводят опыт под наркозом, из которого животные живыми уже не выходят, либо используют их как-нибудь иначе, с анестезией и без нее. Ученые используют подопытных животных при проведении фундаментальных исследований, позволяющих выяснить, как работает организм человека в здоровом состоянии и во время болезни; при разработке новых лекарственных препаратов, вакцин и т.п. в медицине и ветеринарии; для проверки новых лекарств, медицинских приборов, пестицидов, моющих средств и различных других химикатов, чтобы определить степень риска, грозящего человеку и среде; наконец, для того, чтобы углубить наши знания в области биологии животных и экологии. Некоторое количество животных используется в школах, университетах и других учебных заведениях в качестве иллюстративного материала по анатомии и биологии, а также для обучения медиков технике различных манипуляций на живом организме.

Ежегодно в США для этих целей требуется от 15 до 30 млн. животных. Основные лабораторные животные – мыши и крысы (85% от приведенного числа). За год используется по 500 тыс. и более птиц, кроликов, морских свинок и хомяков, а также в целом ок. 400 тыс. свиней, собак, кошек и обезьян.

Использование животных в экспериментах достигло своего пика в большинстве развитых стран между 1970 и 1980, а в последующие годы снизилось на 30% и более. В Великобритании, например, оно понизилось от 5,5 млн. в 1975 до менее чем 3 млн. в 1993. Причиной этого снижения явились технологические достижения, дающие возможность получать больше данных на меньшем количестве животных, заметные изменения в способах создания и совершенствования лекарственных препаратов и, наконец, общественное внимание к этому вопросу.

Споры в обществе.

Мысль о жестокости, связанной с экспериментами на животных, мучит людей уже свыше 150 лет. В наши дни использование животных для опытов стало в обществе предметом ожесточенных споров. Все же большинство проведенных опросов свидетельствует, что примерно три четверти населения готовы признать необходимость подобных исследований, причем процент положительных высказываний колеблется в зависимости от характера опытов и от того, о каких животных идет речь. По данным опросов в США, число лиц, оправдывающих использование собак и шимпанзе в болезненных опытах, связанных с медицинскими исследованиями, снизилось с 65% в 1985 до 53% в 1993. В Великобритании в пользу таких исследований высказалось только 35%.

Противники опытов на животных (их часто называют антививисекционистами) утверждают, что польза от этих опытов относительно невелика, цена же их, исчисляемая страданиями животных, более чем значительна. Такого рода обвинения особенно усилились с начала 1960-х годов. Ученые возражают, указывая на огромную пользу от экспериментов на животных как для науки, так и для здравоохранения; по их мнению, животные при этом страдают не столь уж сильно. В доказательство своей правоты ученые ссылаются на примеры крупных достижений медицины, в основе которых лежат именно опыты на животных.

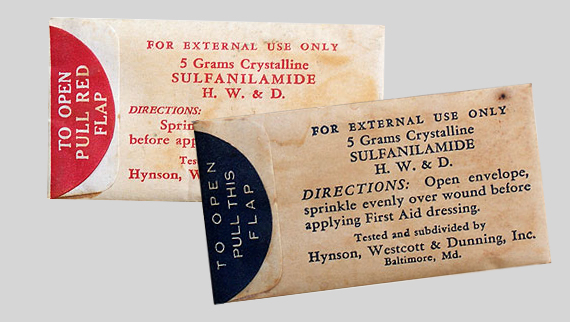

Исследования, проведенные на животных, непосредственно привели к разработке и применению препаратов инсулина для лечения больных диабетом, к созданию антитоксической противодифтерийной сыворотки, сульфаниламидных препаратов и противополиомиелитной вакцины, а также к развитию методов современной хирургии и многим другим достижениям медицины. Сведения, полученные при изучении животных, не только прямо, но и косвенно способствовали успехам медицины и совершенствованию здравоохранения.

Вопрос о том, как велики страдания подопытных животных, остается неясным. Официальные отчеты федеральных властей США явно не дают на этот счет правдивой картины. Нидерланды – единственная страна, где страдания лабораторных животных пытаются оценить количественно. По этим данным, около половины используемых животных почти или совсем не испытывают боли и страданий; из числа остальных, испытывающих боль от умеренной до очень сильной, около половины получают анестезию или болеутоляющие средства.

Законы и правила.

Действующие в США правила требуют от научно-исследовательских институтов принятия специальных программ по уходу за лабораторными животными. Все исследователи должны получать от местных комитетов защиты животных разрешение на проведение планируемых опытов. Они должны при этом представить доказательства необходимости использования подопытных животных, подтвердить, что страдания животных будут сведены к минимуму, и показать, что ими учтены все возможности уменьшения этих страданий. Выдача разрешения производится с учетом федеральных законов, касающихся защиты прав потребителей и охраны окружающей среды. С другой стороны, в связи с бурным вмешательством защитников животных в работу ученых был принят в 1992 закон, квалифицирующий как преступление попытки предотвратить или прервать опыты на животных.

В центре Санкт-Петербурга на Аптекарском острове на берегу Малой Невки стоит памятник Собаке. Он был открыт 7 августа 1935 на территории Института экспериментальной медицины и по этой причине, к сожалению, доступен не всем жителям и гостям города, хотя знают о нем многие. Автор скульптуры, Иннокентий Федорович Безпалов, был также архитектором научного городка в Колтушах, так он познакомился с великим ученым-физиологом Иваном Петровичем Павловым.

Именно Павлов стал инициатором памятника скромным героям науки и прогресса – подопытным собакам. Кто, как не он, создавший теорию формирования рефлекторных дуг при помощи экспериментов на собаках, точно знал, сколь многим человечество обязано этому животному.

На постаменте памятника с четырех сторон начертаны высказывания великого физиолога о выдающейся роли собаки в прогрессе медицины, самое важное из которых, пожалуй, вот это:

С тех пор экспериментаторы не раз благодарили своих братьев меньших за их благородную роль в служении человеку. Так в Академгородке Новосибирска поставили памятник лабораторной мышке: в лапках зверек, который помогает людям бороться с болезнями и продлевать жизнь, держит цепочку ДНК. На территории Китайской академии наук соорудили памятник всем лабораторным животным.

И это более чем справедливо: вклад животных в медицину трудно переоценить. Почти каждый из лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине с 1901 года опирался в своих открытиях на данные, полученные в экспериментах на животных.

И даже открытие пенициллина Александром Флемингом, которое было случайностью, не спасло бы миллионы жизней, если бы не вклад Флори и Чейна, которые путем испытаний препарата на мышах выяснили, как можно использовать пенициллин для борьбы с поразившей организм инфекцией.

Важнейшие прорывы в медицине были бы невозможны без исследований на животных. Они стали моделью для разработки высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ), благодаря которой диагноз СПИД больше не является смертельным приговором, как это было 30 лет назад.

Ингаляторы для больных астмой, современные вакцины, жизненно важный для миллионов диабетиков инсулин – всего этого не было бы в распоряжении врачей без многочисленных подопытных кроликов, хомячков, поросят, мышей, крыс, морских свинок. Благодаря им появился препарат Тамоксифен, позволивший в 1990-е годы сократить на 30% смертельные исходы при раке груди.

Всех достижений, которыми медицина обязана братьям нашим меньшим, не перечислить, а жизни, спасенные благодаря им, исчисляются миллионами.

Увы, часто эксперименты сопряжены с гибелью или эвтаназией подопытных помощников, и это всегда было и до сих пор остается этической проблемой для ученых. Такой проблемы нет для защитников прав животных: они абсолютно убеждены в недопустимости экспериментов над ними и готовы в своей борьбе пойти на крайние меры, вплоть до взрывов научных лабораторий.

А вот потрясающая история того, как экстремисты в борьбе за права животных затерроризировали владельца и работников британской фермы, разводившей лабораторных морских свинок. Финальным аккордом многолетней войны стало похищение из могилы тела бывшей владелицы фермы.

Призывы к гуманизму в отношении животных странно слышать от тех, кто беспощаден к людям. Однако не все те экстремисты, кто предлагает отказаться от животной модели.

Защитники животных утверждают, что эксперименты на животных совсем не обязательны: во-первых, опыты можно проводить в пробирке, во-вторых, в наше время доступен весьма высокий уровень компьютерного моделирования, а в-третьих, животная модель не всегда дает результаты, напрямую транслируемые на человеческую, и способна увести исследователя в ложном направлении.

К сожалению, нет. Было бы замечательно, если бы ответы на все вопросы ученые-медики могли бы получить в пробирке. Однако живой организм – это сложная система взаимозависимостей, никак не сводящаяся к простой сумме органов и тканей.

Ученый может наблюдать, как в лабораторных условиях некий агент убивает клетки злокачественной опухоли, однако этого недостаточно, чтобы сразу же начать использовать его в качестве лекарства от рака.

Как повлияет этот препарат на органы и ткани живого организма? Как впишется он в систему метаболизма? Дойдет ли он до опухоли в неизменном виде и начнет действовать на ее клетки, либо претерпит изменения на своем пути и окажется неэффективным? Можно ли обойти этот процесс и найти оптимальный способ доставки агента непосредственно к новообразованию?

Конечно, можно создать компьютерную модель, но как ввести в нее все без исключения переменные? Как учесть абсолютно все процессы, происходящие в живом организме? Как воспроизвести сложнейшую природную синергию?

Очевидно, что ни эксперименты в пробирках, ни компьютерные модели не позволят полностью решить задачи, стоящие перед наукой сегодня. Возможности животной модели намного шире. Чем они обеспечены?

Основные клеточные процессы у человека и животного совпадают, как совпадают и основные физиологические функции: дыхание, пищеварение, движение, зрение, слух, размножение и прочие. С мышами у человека 95-процентное генетическое совпадение, что делает их весьма эффективной моделью человеческого организма.

Разные биологические виды страдают от тех же заболеваний, что и человек, включая рак, туберкулез, грипп, астму и прочие. Эти сходства позволяют изучать процессы, которые происходят в живом организме при том или ином заболевании. Сходная анатомия позволяет осваивать на животных хирургические операции, такие как трансплантация органов, замена суставов, а также совершенствовать диагностические методы.

Основное применение животной модели в современной науке – это испытания лекарственных препаратов. В цивилизованных странах такие испытания являются законодательно закрепленной нормой при сертификации новых медикаментов. Принятию такой нормы способствовали события, которые с полным правом можно назвать трагическими.

Такова, например, история применения эликсира сульфаниламида.

Сульфаниламид использовался для лечения стрептококковой инфекции даже после того, как в 1928 году британский бактериолог Александр Флеминг выделил из плесневых грибов пенициллин. Это вполне безопасный медикамент, но горький и практически не растворяющийся в воде, что сильно ограничивало его применение при заболеваниях у маленьких детей.

Менеджеры компании разослали 330 галлонов (около 1500 литров) лекарства по всем аптекам страны. Диэтиленгликоль оказался довольно сильным ядом (в наши дни он входит в состав антифриза и тормозной жидкости), и хотя для некоторых индивидов в микроскопических дозах он безвреден, для других он может оказаться смертельным.

В первые же дни после поступления в продажу от эликсира сульфаниламида скончались более 100 человек, в основном дети. Препарат был изъят из продажи, а конгресс США принял закон, обязывающий производителей лекарств проверять их безопасность на животных. Вслед за Америкой аналогичный закон был принят и другими странами.

Спустя несколько десятилетий установленные стандарты безопасности пришлось ужесточить.

Препарат быстро завоевал популярность как первоклассное снотворное, к тому же, как уверяли его создатели, абсолютно безвредное. И лишь в 1961 году выяснилось, что если препарат употребляли беременные женщины, то с высокой долей вероятности они рожали детей без конечностей. Всего за несколько лет на свет появились 12 тысяч малышей с врожденными пороками анатомии. 5 тысяч из них выжили, оставшись на всю жизнь инвалидами.

После талидомидовой трагедии стандартным требованием стало тестирование препарата на беременных животных для отслеживания возможных последствий его применения для плода.

Разумеется, после тестирования на животных препараты проходят клинические испытания на человеческой модели, в которых принимают участие добровольцы. Эксперименты на мышах, хомячках, морских свинках – необходимый, но не достаточный этап ввода нового лекарства в медицинскую практику.

Пример такой работы приводит в своем письме в Британский медицинском журнал (BMJ) фармаколог Уилльям Кэри.

У исследователя есть 4 агента, которые потенциально могут оказаться препаратами от СПИДа. Препарат А привел к гибели всех подопытных крыс, мышей и собак. Препарат В привел к гибели всех собак и крыс. Препарат С привел к гибели всех мышей и крыс. Препарат D, использованный на животных в очень высоких дозах, не продемонстрировал вредного эффекта.

Понятно, что из всех четырех агентов лишь препарат D подходит для испытания на людях-волонтерах, причем в небольших дозах и под строгим наблюдением медицинского персонала.

Итак, эксперименты на животных действительно необходимы для благополучия человека. Этические вопросы, однако, остаются.

Их далеко не всегда можно разрешить при помощи арифметики. И все-таки полезно знать некоторые цифры, чтобы увидеть картину целиком. Скрупулезные британские ученые, которые живут в одной стране с весьма активными защитниками прав животных, сделали некоторые подсчеты.

Собаки и кошки, к которым человек привык относиться, как к друзьям, вместе с приматами составляют лишь 0,2% всех подопытных животных. 97 процентов исследований в Великобритании проводится на мышах, крысах, рыбах и птицах.

При этом жители страны каждый год съедают одной только рыбы в 300 раз больше, чем количество всех вместе взятых животных, подвергшихся за год научным экспериментам.

При этом в Великобритании, как и в ряде других развитых стран, запрещено тестирование на животных косметических продуктов и бытовой химии, а также использование в качестве подопытных орангутангов, горилл и шимпанзе.

Ученые в развитых странах в обращении с животными руководствуются тремя ведущими этическими принципами.

Принцип замещения. Везде, где возможно решить поставленную научную задачу методами компьютерного моделирования, опытами в пробирке и иными методами, следует использовать их, а не эксперименты на животных.

Принцип сокращения. Ученым следует использовать методы, позволяющие решить научную задачу при использовании как можно меньшего количества подопытных животных. Это возможно при тщательной предварительной проработке дизайна исследований с учетом предварительных результатов опытов в пробирке и компьютерного моделирования.

Принцип усовершенствования. Он состоит в гуманном обращении с животными при подготовке и проведении эксперимента. Важно, чтобы страдания животного были минимальны, например, при проведении болезненной процедуры следует использовать анестетики. При необходимости эвтаназии, она также должна проводиться безболезненным способом. Оптимальным и универсальным на сегодняшний день признается передозировка наркоза.

«Ученые-медики – это не банда сумасшедших со скальпелями в руках, – пишет Колин Блэкмор, профессор нейробиологии Оксфордского университета, – Те, кого я знаю, – полные сочувствия гуманисты, ведущие свою работу с большой осторожностью и заботой о животных, делающие все, чтобы минимизировать их страдания.

Долгие годы психологи во всем мире бьются над изучением вопросов человеческого поведения. Почему люди поступают определенным образом и можно ли им внушить те или иные чувства? Свои теории ученые проверяли в ходе многочисленных опытов, о некоторых из которых я расскажу вам сегодня в журнале “ЕЩЕ”:

10 самых известных психологических экспериментов за всю историю психоанализа

В чем состояла их суть и к каким выводам пришли исследователи? Вы будете поражены!

1.Эксперимент в соцсети Facebook (2012)

Результаты опыта показали, что пользователи социальной сети подвержены так называемому “эмоциональному заражению”, которое заставляет их имитировать эмоциональную реакцию других людей.

2. Стэнфордский тюремный эксперимент (1971)

© unknown/Reddit

Для этого всемирно известного эксперимента профессор Филипп Зимбардо отобрал 24 студента Стэнфордского университета, которых поделил на “охранников” и “заключенных”. Охранникам выдали униформу и деревянные дубинки. Они “работали” посменно в течение 8 часов в импровизированной тюрьме, которую оборудовали в подвале факультета психологии. Там же содержались заключенные.

В ходе эксперимента и те, и другие быстро вжились в свою роль, но спустя 6 дней его пришлось срочно прервать, поскольку опыт стал слишком опасным. Студенты, выполнявшие роль заключенных, чувствовали себя морально подавленными, а каждый третий “охранник” проявлял по отношению к ним агрессию и садистские наклонности. В своем отчете Зимбардо написал:

“Мы поняли, как обычных людей можно без проблем превратить из доброго доктора Джекилла в злого мистера Хайда.”

Эксперимент показал, что поведение людей полностью зависит от того, какая социальная роль им навязана извне.

3. Эффект свидетеля (или постороннего), 1968

фото: Pinterest

Провести этот эксперимент исследователей Биба Латане и Джона Дарли подтолкнуло дело об изнасиловании и убийстве Китти Дженовезе, произошедшее в Нью-Йорке в 1964 году. Тогда свидетелями преступления стали 38 человек, но ни один из них не пришел девушке на помощь.

Всего психологами было проведено 3 опыта, в которых участники действовали в группе либо самостоятельно. У них на глазах разыгрывалась экстренная ситуация (падение на землю пожилой женщины, например), а ученые наблюдали за их действиями.

Выяснилось, что чем больше информации о “пострадавшем” есть у свидетеля (имя, причина случившегося), тем вероятнее, что он окажет ему помощь. Если вокруг много других людей, свидетели склонны чувствовать меньшую ответственность за происходящее. Они не воспринимают ситуацию, как критическую, если остальные не реагируют и не пытаются помочь.

4. Синдром выученной беспомощности (1967)

© Когито Центр/Facebook

Американский психолог Мартин Селигман провел один из самых значимых психологических опытов в истории. Для него ему потребовались собаки, разделенные на 3 группы.

1.Первая группа собак получала легкие удары током, но могла прекратить его воздействие прикосновением носа к стенке ящика, в котором сидела.

2. Вторая группа собак также получала легкий удар током, но его воздействие прекращалось только тогда, когда собаки из первой группы нажимали носом на стенку.

3. Третья группа собак не подвергалась ударам тока.

После этого всех собак посадили в ящики с низкими бортами. Чтобы избавиться от воздействия электрическим током, им было достаточно перепрыгнуть через них. Собаки из первой и третьей группы так и делали, в то время как собаки из второй ложились на пол и скулили.

Эксперимент продемонстрировал, что не все испытуемые будут пытаться выбраться из негативной ситуации, в которую попали, потому что прошлый опыт внушил им мысль о беспомощности.

5. Нога в двери (1966)

Джонатан Фридман и С. Фрейзер провели серию экспериментов в Стэнфордском университете с участием случайно отобранных домохозяек. Их поделили на две группы.

1.Домохозяйкам из первой группы звонили по телефону с просьбой ответить на пару вопросов об использовании моющих средств. Спустя 3 дня тех, кто согласился ответить на вопросы, просили о большем: впустить в свой дом группу мужчин для инвентаризации предметов домашнего обихода, принадлежащих этим женщинами.

2. Домохозяйки из второй группы получали такую просьбу сразу без предшествующего звонка с вопросами.

Более половины женщин из первой группы согласилось впустить дом посторонних людей. Что касается второй группы, то согласием ответили менее 25% испытуемых.

Феномен “нога в дверь” показал, что маленькая просьба, на которую согласился человек, увеличивает шансы на выполнение им в будущем более крупных просьб.

6. Эксперимент с куклой Бобо (1965)

Кукла Бобо – игрушка в форме кегли для боулинга, с помощью которой профессор Стэнфордского университета Альберт Бандура и его коллеги проверили, насколько дети копируют агрессивное поведение взрослых людей.

Для эксперимента были отобраны 36 девочек и 36 мальчиков, которых разделили в 3 группы по 24 человека.

1.Первая группа детей наблюдала, как взрослые агрессивно ведут себя с куклой: бросают ее, бьют молотком, пинают ногами и т. д.

2. Вторая группа наблюдала за людьми, которые играли с Бобо в неагрессивной манере.

3. А третьей группе не показывали поведение взрослых, а только куклу.

В конце каждого сеанса детей сажали в комнату с игрушкой и наблюдали за их поведением. Психологи отметили, что те из них, кто видел агрессивное обращение взрослых с Бобо, подражали их действиям.

Результаты опыта говорят о том, что дети перенимают поведение взрослых людей, наблюдая за ними.

7. Эксперимент Милгрэма (1963)

фото: Pinterest

Стэнли Милгрэм, профессор Йельского университета, с помощью опыта хотел проверить, будут ли люди продолжать выполнять команды, даже если они противоречат их совести. Для исследования он отобрал 40 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, поделив их на 2 группы – учителей и учеников. На роль учителей Милгрэм взял ни о чем не догадывающихся испытуемых, а учениками всегда были нанятые актеры.

Учеников привязывали к стулу электродами в одной комнате, а в другую помещали учителя и экспериментатора. Затем ученик должен был запомнить слова из длинного списка, а учитель проверить его. Если ученик ошибался, к креслу подводился ток. Учителя считали, что удары током были разной силы – от слабой до смертельно опасной. Ученики же специально делали ошибки, но на самом деле током их не било – они лишь имитировали его воздействие (о чем учителя не знали).

После бесконечной череды ошибок некоторые учителя отказывались и дальше “бить током” испытуемых. Но экспериментатор уговаривал их продолжать и 65% из них в итоге соглашались.

Эксперимент Милгрэма доказал, что люди разрешают другим руководить их действиями, полагая, что авторитетные личности более квалифицированные и будут сами нести ответственность за результат.

8. Эксперимент по изучению конформизма (1951)

Представьте, что вы уверены в своей правоте, но остальные люди с вами не согласны. Что вы будете делать? Отстаивать свою точку зрения или подчинитесь мнению большинства? Этим вопросом заинтересовался психолог Соломон Аш.

Для эксперимента он отобрал 50 студентов, окрестив его “тестом на зрение”. Каждого из них помещали в группу с другими людьми и показывали 18 пар карточек с вертикальными линиями. Задачей испытуемого было сказать, какая из трех линий на второй карточке была одинаковой по длине с линией с первой карточки.

Эксперимент Аша свидетельствует о том, что большинство людей склонно принимать сторону группы, полагая, что она информирована лучше, чем они.

9. Эксперимент “Маленький Альберт” (1920)

фото: Twitter

Доктор Джон Б. Уотсон провел эксперимент, для которого выбрал из приюта 9-месячного малыша по имени Альберт Б. Мальчику вручили разные белые пушистые предметы: ручную крысу, моток пряжи, игрушечного кролика… Ребенок с радостью играл с игрушками и очень к ним привязался.

Затем во время игр Альберта доктор Уотсон стал издавать страшный шум за спиной у малыша, чтобы испугать его. В результате у ребенка выработалась фобия белых пушистых предметов, при одном только виде которых он начинал плакать.

Жестокое исследование показало, что страх в человеке может быть запрограммирован, как и получение удовольствия от чего-либо.

10. Эксперимент “Собака Павлова” (1904)

фото: Twitter

Все вы, конечно, что-то да слышали об опыте русского ученого Ивана Павлова. Он изучал работу условных и безусловных рефлексов. Его научные труды повлияли на дальнейшее развитие физиологии и психологии. Если не вдаваться в этическую сторону эксперимента, его суть заключалась в следующем:

1.В желудке собаки делалось отверстие, через которое забирался желудочный сок и оценивалось его количество.

2. Включался свет и животному тут же предлагался корм. Происходило слюноотделение, а вместе с ним и выработка желудочного сока.

3. Спустя некоторое время при включении света собаке перестали приносить еду. Тем не менее, слюна и желудочный сок продолжали вырабатываться как прежде. Так и было доказано существование условного рефлекса на внешний раздражитель.

Вывод: опыт с собакой позволил установить взаимосвязь между физиологическими и психическими процессами, которые протекают в организме живых существ, включая человека.

Статья была интересной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях, а еще не пропустите 20+ любопытных фактов о животных, которые вы точно не знали!

10 известных экспериментов с людьми и животными, которые вошли в историю психоанализа обновлено: 25 июня, 2020 автором: Анна Шугарей

Опыты над животными проводятся для того, чтобы выяснить действие того или иного препарата или воздействия на живой организм. С одной стороны, это негуманно по отношению к ним: они не могут дать свое согласие, сказать о своей боли и прекратить, если им это не нравится. С другой – многие науки, в том числе – хирургия, фармацевтика, косметология и прочие, практически остановятся в своём развитии, если эксперименты над животными перестанут проводиться.

Немного истории

Первые опыты над животными упоминаются в истории еще в IV-III веках до нашей эры: их проводили врачи с целью отработки хирургических навыков и расширения знаний о живых организмах, использовались, в основном, козы и свиньи.

В XIX веке нашей эры массовые эксперименты над животными также проводились медиками: целенаправленно заражали болезнями для выяснения особенностей их течения, изучали рефлексы, на них отрабатывали созданные антибиотики и лекарства, испытывали клонирование и генные модификации.

В ХХ веке проверка лекарств на токсичность стала обязательной процедурой, так как их побочные эффекты зачастую превышали вред от заболевания, от которого они были созданы. Проверка также начала проводиться с помощью животных, в том числе – на беременных. В этом же веке опыты над животными вышли за пределы медицины: например, они первыми покорили пространства Космоса, а также сторонники бихевиоризма и другие психологи экспериментировали над животными ради выяснения их поведенческих реакций.

На сегодняшний день учёные создают лекарства для многих заболеваний, в том числе от тех, которые ранее считались смертельными и неизлечимыми. Опыты над животными в этой системе неизбежны, так как иначе невозможно проверить эффективность и побочные действия препаратов. По статистике, ежегодно в мире подвергаются экспериментам человека более миллиона позвоночных. Беспозвоночных – в разы больше, их учёт не ведется.

Плюсы экспериментов над животными

- Это позволяет проверить влияние любого воздействия или вещества на любой организм. В науке существует множество отраслей, которые предполагают создание каких-либо препаратов для лечения того или иного заболевания. Проверить их воздействие на человеке не представляется возможным: никто из людей не согласится на проведение над собой опытов, результат которых непредсказуем. Также иногда необходимо выявить особенности психики, поведения, инстинктов и рефлексов. Человек – существо сознательное, поэтому эксперименты с ним подобного рода могут быть искажены в силу человеческого фактора.

- Люди не подвергаются опасности. Лекарство, которое не протестировали на животных, может оказать на человеческий организм нежелательное воздействие, вплоть до летального исхода. В науке считается, что жизнь лабораторной крысы стоит в разы меньше, чем человеческая. И они скорее правы, чем нет.

- Точные результаты. Эксперименты над животными чаще всего дают достаточно верную картину происходящего. Никакие расчеты, проверка на искусственных материалах и растений не смогут показать настолько точный результат, как животные.

- Лабораторные животные, на которых проводят эксперименты – достаточно быстро размножающиеся существа. То есть, материал для опытов быстро восполняется, нет необходимости тратить большие суммы на то, чтобы их приобретать. Если же есть необходимость в их приобретении, то найти таких животных также достаточно легко.

- Студенты медицинских ВУЗов и колледжей нуждаются в получении знаний и практических навыков. Трудно представить себя, что свою самую первую операцию будущий хирург проводил бы на человеке: вероятность летального исхода практически стопроцентная. Поэтому у будущих врачей должна быть возможность экспериментировать и совершенствовать свои навыки на животных.

- Безнаказанность. Животные не могут пожаловаться в полицию или в суд за то, что человек лишил их зрения или заразил неизлечимой болезнью. Никто не будет наказывать ученых, которые проводят опыты над животными в рамках лаборатории.

Минусы экспериментов над животными

- Негуманное отношение к животным. Они не могут дать своё согласие на процедуры и эксперименты, не могут от них отказаться. У них нет возможности прекратить опыт, если он им не нравится. Даже если они будут кричать от боли или дискомфорта, никто не сможет им помочь: у человека другие задачи.

- Высокие погрешности результатов эксперимента. Хоть человек и крыса относятся к млекопитающим, они сильно отличаются. Исходя из размеров животного, достаточно трудно подобрать нужную дозировку лекарства для человека. Также невозможно точно определить, как подействует вещество на человека, даже если его проверили на животном: например, оральные контрацептивы у собак разжижают кровь, а у женщин – иногда приводят к образованию тромбов. То есть, иногда воздействие препарата на животное и человека может быть диаметрально противоположным.

- Практически невозможно выявить воздействие препаратов на некоторые психические процессы. Если после лекарства крыса ослепла, то это можно по ней увидеть, но она не может рассказать о своих внутренних ощущениях: например, если на фоне препарата развиваются галлюцинации, то узнать об этом будет возможно только в том случае, если препарат примет человек.

- Лабораторных животных для экспериментов обычно требуется большое количество. Несмотря на то, что сами они являются достаточно распространенным биоматериалом, расходы на них всё же присутствуют: это и питание, и определенные условия содержания, чтоб получить максимально чёткие и точные результаты опытов.

- После экспериментов животных, если они не умерли в процессе опыта, искусственно умерщвляют. Получается у этих живых существ жизнь полностью зависит от человека: он решает, какое предназначение у этого существа, что он будет делать, и даже – сколько проживёт.

Опыты над животными – это очень негуманно и жестоко. При этом без таких экспериментов практически невозможен поиск лекарств и методов лечения от рака, СПИДа и других тяжёлых, пока неизлечимых заболеваний. Кроме того, без проведения экспериментов с участием животных, человечество, возможно до сих пор не знало бы об особенностях психики и поведения.

Читайте также: