Гражданский процесс по институциям гая доклад

Обновлено: 29.06.2024

В период от I до середины III в. работали многие выдающиеся юристы, совмещавшие глубину теоретических знаний, практические дарования, педагогически-воспитательное влияние и, наконец, оставивших литературное наследие. Среди них одно из важнейших мест занимает юрист Гай. Он выходец из сабиньянской юридической школы, основанной Капитоном (школа названа так по имени его знаменитого ученика Мазурия Сабина).

Прикрепленные файлы: 1 файл

institutsii_Gaya.docx

1. Общая характеристика Институций Гая:

а) время и цели создания Институций;

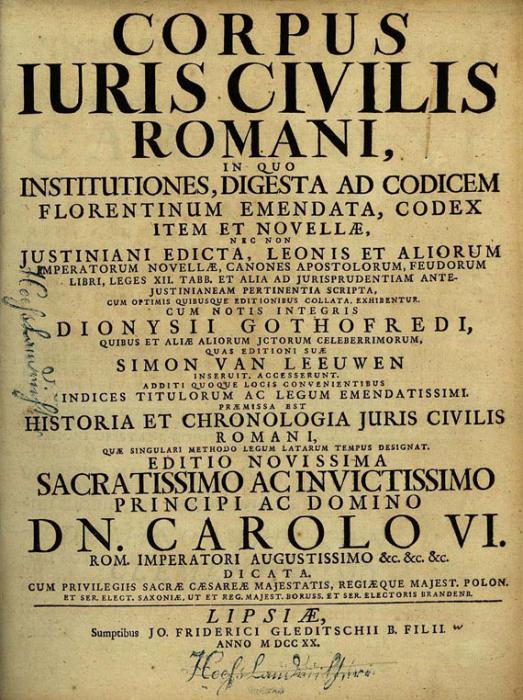

В период от I до середины III в. работали многие выдающиеся юристы, совмещавшие глубину теоретических знаний, практические дарования, педагогически-воспитательное влияние и, наконец, оставивших литературное наследие. Среди них одно из важнейших мест занимает юрист Гай. Он выходец из сабиньянской юридической школы, основанной Капитоном (школа названа так по имени его знаменитого ученика Мазурия Сабина). Сабин был великим юристом I в. н. э., комментировавшим цивильное право. Из сабинцев во II веке н. э. надо отметить Сальвия Юлиана, получившего при Адриане поручение кодифицировать преторское право и успешно выполнившего это поручение.Последним сабианцем считается Гай оставивший учебное руководство - Институции, написанные с большой ясностью и наиболее упорядоченные. Наибольшей популярностью пользовались краткие элементарные руководства - institutiones. Обучение юристов в республиканском Риме выражалось в допущении молодых юристов к слушанию даваемых консультаций и к обсуждению с ними отдельных казусов. В конце республики стали вести систематическое чтение лекций. В качестве пособия к этим занятиям и появились институции. Наибольшей популярностью пользовались институции Гая. В конце классического периода появились институции Марциана, Каллестрата, Павла и Ульпиана. Но они не могли затмить старых институций Гая (II в. н.э.) послуживших в дальнейшем образцом институционной системы. Эту своеобразную систему можно назвать доктринальной; при отсутствии или лишь кратком рассмотрении исторического материала все сосредоточено на догматическом изложении действующего права. Институционная система излагает право и его применение не разрознено в случайном смешении казуистики, а стремиться весь материал расчленить с точки зрения общих правовых категорий, которыми являются, прежде всего, лица, вещи и иски.

б) особенности систематизации правового материала в Институциях (см. книга I § 8, в какой степени Гай придерживается "заявленного" здесь порядка изложения правового материала? );

в) формы изложения правовых норм в Институциях;

г) источники римского права, называемые в Институциях (книга I §§ 2-7), значение различных источников для разработки институтов классического права Рима.

2. Статус физических лиц в Институциях Гая:

а) понятие правоспособности лица и различные виды ее умаления (книга I §§ 159, 160, 161);

Наличие гражданства определяло объем политических и личных прав. Право участвовать в народном собрании, занимать государственные должности, служить в армии, заключать брак по римскому праву, выступать в качестве собственника имущества, совершать сделки, обращаться в суд за защитой.

o Максимальная – утрата свободы, гражданского и семейного статуса.

o Средняя – сохранена свобода, утрачены гражданство и семейный статус.

o Минимальная – сохранение свободы и гражданство, изменен лишь семейный статус

б) статус свободы: - категории свободных (книга I §§ 9-12),

· Свободных. Только они были полноправными.

Вольноотпущенники – бывшие рабы, которые получили свободу законным образом (по завещанию, вследствие занесения в цензорские списки). Могли стать полноправными римскими гражданами.

· Рабов. Источники: плен, работорговля, рождение от рабов, продажа и самопродажа за долги, наказание за преступления. Рабы лично отвечали за совершенные ими уголовные преступления, хотя к ним применялись более суровые наказания. Рабы получают право на имущество - пекулий (часть имущества хозяина, которое предоставлялось рабу для самостоятельной хозяйственной деятельности). С этим имуществом раб мог заключать сделки, лично отвечать по обязательствам. Со временем пекулий стал передаваться по наследству. Признается право рабов на семью, допускался брак римской гражданки с рабом (но она становилась рабыней). Запрещается хозяину убивать своего раба.

- правовое положение рабов и либертинов (книга I §§ 13-16, 19, 24-27, 36-47. 52-54, 58, 82-86);

Правовое положение либертина (вольноотступника) было обусловлено правовым положением лица, отпускавшего его на волю: если это лицо было гражданином, то и либертин становился гражданином; если лицо было перегрином, то и либертин становился перегрином и т.д.

Именно лицо, удовлетворяющее следующим трем условиям: если оно старше тридцати лет, было у господина по праву квиритов и получило свободу вследствие законного отпущения на волю, то есть или посредством vindicta (на основании юридического акта), или вследствие занесения в цензорский список или в силу завещания, – то такое лицо признается римским гражданином.

Кроме того, раб моложе 30 лет, будучи отпущен на волю, может сделаться римским гражданином в том случае, когда он в завещании получает свободу и назначается наследником своего господина, несостоятельного должника, – если только другой раб не становится прежде наследником с признанием свободы или кто-нибудь другой в силу сего завещания.

29. Итак, уже по закону Элия Сенция рабы, отпущенные на волю в возрасте, меньшем тридцати лет, и сделавшиеся латинскими гражданами, приобретают римское гражданство после того как они женятся или на римских гражданках, или на латинянках, поселившихся в колониях, или на женщине того же состояния, какого они сами, и засвидетельствуют брак в присутствии совершеннолетних римских граждан, в числе, не меньшем семи, и после того как сыну, которого они приживут, будет год. По упомянутому закону такой латин имеет право обращаться к претору, а в провинциях к наместнику, и доказать, что он, латин, женат по закону Элия Сенция и что у него от жены годовалый сын и, если претор или наместник заявят, что дело доказано, то и сам латин, и жена его, если она того же состояния, что и муж, и их сын, если и он того же состояния, признаются согласно приказу римскими гражданами.

56. Римские граждане тогда вступают в законный и действительный брак и имеют над родившимися у них детьми власть, когда они женаты на римских гражданках, или даже латинянках и иностранках, с которыми существовало jus connubii (т.е. признанная за лицом способность к вступлению в римское супружество со всеми юридическими последствиями); а так как connubium дает право детям наследовать состояние своего отца, то они не только делаются римскими гражданами, но состоят также во власти отца.

57. Вследствие этого и некоторым ветеранам предоставляется императорскими указами право вступать в брак с теми латинянками или иностранками, на которых женились после отставки от военной службы, и дети, рожденные от этого брака, делаются римскими гражданами и состоят под отцовской властью.

- положение римских граждан в публичном и частном праве,

Обладали рядом правовых привилегий. Их участие в гражданском обороте регулировалось цивильным правом, действие которого не распространялось на перегринов. Могли быть патронами по отношению к неполноправным жителям. Только они могли заключать полноценный в правовом и религиозном отношении римский брак, составлять завещания. Особая судебная защита: привилегия судиться только в Риме. Нельзя подвергнуть телесному наказанию. Женщины полноправного гражданства не имели, так как всегда находились под властью мужчины.

- характеристика латинского гражданства и способы его приобретения (книга I §§ 22, 35, 79, 96),

Переход из состояния латина в состояние римского гражданина был относительно прост. Латины приобретали римское гражданство либо а) в силу общих постановлений, присваивавших целым категориям латинов при определенных обстоятельствах римское гражданство, либо б) в силу специальных актов государства, наделявших правами гражданства отдельных латинов или целые группы их. Так, издревле римское гражданство присваивалось latini veteres, переселившимся в Рим. Так как это правило влекло за собою сокращение населения городов Лациума, то применение его было с некоторых пор ограничено условием оставления потомства в месте прежнего жительства латина. Упразднение же в I в. до н. э. правила о приобретении гражданства latini veteres, переселившимися в Рим, стало одним из поводов к войне, которая привела к присвоению римского гражданства всему населению Италии. До этого времени права римского гражданства приобретали также и латины, занимавшие в своих общинах должности магистратов или сенаторов. Latini luniani наделялись правами римского гражданства за услуги, оказанные римскому государству в деле охраны безопасности дорог, поставок римскому государству и т.п.

- положение латинов в публичном и частном праве,

. Имущественные права, право выступать в суде и заключать брак с римскими гражданами, но не допускались к участию в народных собраниях, государственном управлении.

- перегрины и их положение в публичном и частном праве;

Сохраняли собственное гражданство. Их отношение с римлянами регулировались на основе права народов. Имущественные права, судебная защита.

Правовое положение подвластных. Подвластны были рабы. О их правовом положении говорилось выше. Подвластны были родные и усыновлённые дети. Они полностью подчинялись воле отца. Так же дело обстояло и с женой. После смерти отца или изгнания отца, его подвластные становились самовластными. Но сын только после троекратной эманципации, прочие же дети, мужского ли они пола или женского, освобождаются совершенно из-под отеческой власти после однократной эманципации. Сверх того восходящие (агнаты) перестают также иметь в своей власти детей, отданных в усыновление. Относительно сына требуется три манципации и два отпущения на волю, точно так же как это совершается, когда отец освобождает из-под своей власти сына, чтобы он сделался самовластным. Тогда он или продается обратно отцу, и усыновитель виндицирует (требует назад) его от отца в присутствии претора, утверждая, что сын – его, и когда отец молчит (не требует обратно), то претор присуждает сына тому, кто предъявлял свое право виндикационным образом, или же сын не реманципируется родному отцу, но тот, кто усыновляет (приемный отец), виндицирует сына от того, у кого он находится в третьей манципации, но, конечно, удобнее быть обратно проданным отцу; относительно же прочих лиц, как мужского, так и женского пола, достаточно, конечно, одной мнимой продажи, и они или реманципируются родителю, или же не продаются обратно; то же обыкновенно совершается и в провинциях перед наместником провинции.

Структура и содержание институций

Институции представляют собой подготовленную в 50-60-е гг. 2 в. н. э. запись лекций Гая, которые, видимо, были изданы учеником или другом автора уже после его смерти, точной версии по этому вопросу нет. Состоят они из четырех книг, каждая из которых рассматривает определенный вопрос регулирования общественных отношений. Книги в свою очередь делятся на титулы, которые разделены на параграфы.Первая книга посвящена общим сведениям о праве и правовому положению людей, вторая и третья вещному и обязательственному праву, а последняя искам и процессуальному праву. Итак, теперь я хотел бы остановиться более подробно на каждой из книг и рассмотреть главные вопросы, рассматриваемые в них.

Книга 1. О лицах.

Правовое положение латинов в большей степени зависело от их статуса. Так, например, latiniveteres (древние латины, древнейшие жители Лациума и их потомство) имели гораздо больше прав, нежели latinicoloniarii (латины колоний).

В сфере публичного права все латины, не имея ни права служить в римских легионах, ни iushonorum, пользовались, однако, правом участвовать и голосовать, во время пребывания в Риме, в римских народных собраний. А в сфере частноправовой в отличие от всех остальных латинов latiniveters имели iusconubii, iuscommercii имели же все.

Так как перегринами являлись, прежде всего, подданные Рима без прав гражданства, превратившиеся с течением времени в новую категорию населения, то они не имели никаких прав, кроме права iuscommercii, позволявшее им торговать на территории Римской Империи.

Книга 2. О вещах.

Книга 3 .Об обязательствах.

Книга 4 .Об исках.

Заключение

И я считаю, что древнеримское государство и право этой страны представляют собой поучительную государственно-правовую модель. И очень важно изучать правовые модели прошлого, так как без познания прошлого нельзя понять настоящее и предвидеть будущее, и очень важную роль сыграл в этом Гай и созданные им институции.

Список использованной литературы:

1. Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М.: Гардарика, 1996

2. Черниловский З. М. Римское частное право. М.: Юристъ, 2000

3. Перетерский И.С. , Новицкий И.Б. Римское частное право. М.: Юриспруденция, 2001

4. Новицкий И.Б. Римское право. М.: Теис, 1996

5. Пухан И., Поленак-Акимовская М., Римское право. М.: Зерцало, 1999

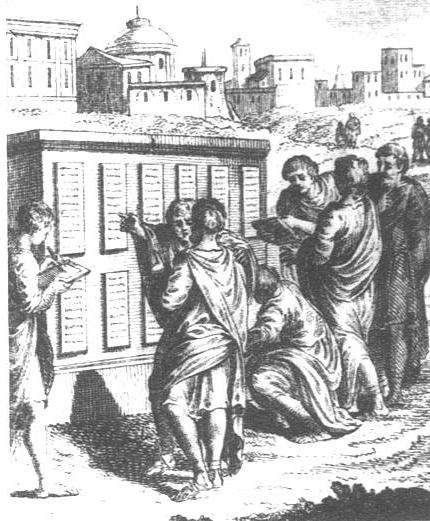

Заключительный акт производства in iure назывался litis contestato, засвидетельствование спора. Стороны обращались к заранее приглашенным свидетелям: будьте свидетелями происшедшего. С этим моментом связывалось погашение иска, то есть после того, как закончилось производство in iure, истец уже не мог заявить вторично то же самое притязание против того же ответчика, хотя бы дело и не было потом рассмотрено во второй стадии (in iudicio) и фактически удовлетворения по иску не наступило (см. Гай кн. 4. 108).

Также надо сказать, что легисакционный процесс делился также на пять видов, в соответствии с формами предъявляемого иска, точнее: на сакраментальный, с назначением особого судьи для разбора дела, кондикционный, с наложением руки, захватнический (с целью удержания какой-либо вещи должника).

Процесс с назначением особого судьи для разбора дела отличался тем, что при нём назначался особый судья, в том случае если это соответствовало законам и являлось необходимым.

Кондикционный процесс применялся при вещных исках. В них (в исках) виндицировалось движимое имущество и одушевленные предметы, буквально все, которые только можно было доставить в суд перед претором.

Процесс посредством наложения руки – применялся, если вели спор о вещах, относительно которых такое производство постановил какой-нибудь закон. Впоследствии некоторые законы также предоставляли право наложения руки на некоторых лиц для взыскания долгов по судебным решениям, в известных случаях.

Надо отметить, что с течением времени легисакционное судопроизводство, а в месте с ним и все эти судопроизводственные формы мало помалу вышли из употребления, так как дело было доведено до того, что, как уже говорилось выше, малейшее уклонение от предписанных форм и обрядов влекли за собой проигрыш тяжбы, что существенно усложняло сам процесс судебного разбирательства и влекло за собой, в ряде случаев, вынесение несправедливого судебного решения.

В формуле назначался судья; важнейшей частью формулы была интенция – определение содержания претензий истца; указывалось, при каких обстоятельствах судья мог бы удовлетворить иск (или, наоборот, отказать в иске) и т.д. На основании формулы судья рассматривал дело и принимал окончательное решение.

Обязанностью же ответчика было не только явиться с истцом к претору, но и защищать себя надлежащим образом, например: заключать дополнительные соглашения (спонсии и стипуляции), выставлять свои эксцепции, участвовать с истцом в составлении формулы, выборе судьи и засвидетельствовании спора. Если он не делал ничего из выше перечисленного, то он считался незащищённым in iure, что могло повлечь за собой важные последствия.

Сам момент контестации спора устанавливал процессуальное отношение между спорящими сторонами и тем судьей, который назначен в формуле для разбора дела.

Судебное решение (res iuducata) заканчивает процесс и может быть освободительным или осудительным.

В эпоху поздней империи возник экстраординарный судебный процесс. Он назывался так потому, что был действительно необычен для практики римского суда. Ибо, после исчезновения выборов судей, судебные функции стали выполнять назначенные сверху государственные чиновники: в Риме и Константинополе префекты города, в провинциях – правители провинций. Иногда судебные функции осуществляли и сами императоры. Рассмотрение дел утратило публичный характер: оно проходило лишь в присутствии сторон или особо почетных лиц. Исчезло деление процесса на две стадии (in iure, in iudicio). Магистрат вел дело с начала до конца, т.е. до вынесения решения. Возникло и такое новшество как возможность обжаловать решение судьи более низкой инстанции судейскому чиновнику более высокой инстанции, вплоть до императора.

Римское право всегда было и является по сей день основой всей мировой юриспруденции. Учёные люди Древнего Рима сделали неоценимый вклад в развитие этой гуманитарной науки. По всей видимости, они и не представляли, будучи ещё дикарями в небольшом поселении между тремя холмами (Палатином, Квириналом и Капитолием), что их научные открытия будут изучаться через тысячи лет в самых маститых университетах с мировым именем.

Изобретение древних римлян называется римским правом. В процессе изучения этой исторической отрасли права возникает множество проблематик, которые требуют детального рассмотрения. На сегодняшний день юристы смогли выделить систему римского права, а также нашли информацию об источниках отрасли права. Одним из таких источников являются наставления для юристов, которые назывались институциями.

Расцвет римского частного права

- Публичное право.

- Приватное право.

- Право квиритов.

- Право народов.

- Преторское право.

В этих подотраслях объединились различные правовые нормы, регулирующие правоотношения в разных сферах римской жизни.

Но если было право, то были и юристы. Тут возникает вопрос: как они появлялись, кто (или что) их готовил? Ответом на него являются институции Гая, общая характеристика которых будет дана ниже.

Для чего создавались институции

Прежде чем говорить об институциях римского юриста Гая, нужно разобраться, что же такое вообще эти институции. Термин обозначает свод правил и правовых норм, которые включаются в единый сборник, используемый в процессе воспитания молодых юристов-практиков (в Древнем Риме не было дифференциации юристов, каждый из них вёл практическую деятельность, другими словами, теоретиков практически не существовало). В Римской империи I века нашей эры существовало сильное противоречие между рабами и вольным населением. Восстания происходили сплошь и рядом. Поэтому перед юристами возникла задача: удовлетворить интересы господствующих классов в области их права собственности над рабами, при этом не нарушив шаткий баланс в середине свободного социума. Они не могли допустить начала междоусобной войны в рядах свободного населения. Свои практические труды многие видные юристы записывали и издавали небольшие руководства, совершенно элементарные.

- Законы XII таблиц – это основоположный источник всего римского права в целом.

- Конституции консулов.

- Эдикты и декреты магистратов.

- Ведомости о ведении гражданских процессов, практическая деятельность юристов.

Заключение

Всю IV книгу Институций Гай посвящает изложению исков и судопроизводства. Студенту следует учитывать, что система римских исков в известной мере является как бы зеркальным отражением всего римского частного права, поэтому очень многие иски соответствуют тому или иному конкретному институту права лиц, вещного или обязательственного права. Не случайно Гай делит все иски наличные и вещные (IV. 1). Весьма важно для правильного понимания всей системы исков тщательно разобрать определения этих двух основных видов исков: личного (IV. 2) и вещного (IV. 3—5). При анализе определения вещного иска нужно подчеркнуть, что предметом всякого вещного иска может быть не только телесная вещь, но и какое бы то ни было право на нее, как, например, право узуфрукта или сервитута.

Рассматривая определение, виды и историю легисакционных исков (IV. 11 — 12), необходимо остановиться на сакраментальном легисакционном иске на вещь, давшем название виндикации всем вещным искам (IV. 12—17). Не менее важен иск посредством требования назначения судьи, давший впоследствии название кондикции всем личным искам. Заслуживает также внимания история иска посредством наложения руки (IV. 21—25) и судьба всех легисакционных исков в конце республики — начале империи (IV. 30—31).

Далее студент должен разобрать части преторской исковой формулы: демонстрацию, интенцию, адъюдикацию и кондемнацию (IV. 39—44). Преторская формула — это записка, составлявшаяся претором на первой фазе формулярного процесса — in iure. В ней претор давал краткое описание иска и рекомендации для судьи или судей, которые должны были рассматривать дело на второй фазе процесса — in iudicio. Соответственно, в формуле претора имелись краткое изложение фактов (демонстрация), требования истцов (интенция), рекомендуемое претором присуждение в случае подтверждения справедливости требований истца в суде (кондемнация) или, в делах о разделе имущества, рекомендуемое присуждение каждой из сторон (адъюдикация). Необходимо также рассмотреть данное Гаем определение эксцепций (исковых возражений) ответчика (IV. 115—122), которые также могли входить в преторскую формулу. В эксцепций ответчик обычно предъявлял претору дополнительные обстоятельства дела, которые свидетельствовали о незаконности или несправедливости требований истца. Наиболее распространенными были эксцепций о действии под угрозой либо о злом умысле истца. Гай различает прекратительные и отлагательные эксцепций. Первые в случае признания их справедливости приводили к полному прекращению дела, вторые давали ответчику временную отсрочку.

Тема № 3. Салическая правда - памятник раннефеодального права древних франков (4 часа).

Читайте также: