График модель процесса доклад

Обновлено: 01.06.2024

По предмету компьютерная обработка экономической информации на тему:

Информационное моделирование. Виды информационных моделей

Проверил: Сыздыкпаева А.Р.

1. Объект, система, модель, моделирование 5

2. Виды моделей. Информационная модель 6

3. Этапы моделирования. Создание моделей 9

4. Связи между объектами 10

Список литературы 12

Модель - очень широкое понятие, включающее в себя множество способов представления изучаемой реальности. Различают модели материальные (натурные) и идеальные (абстрактные). Материальные модели основываются на чем-то объективном, существующем независимо от человеческого сознания (каких-либо телах или процессах). Материальные модели делят на физические и аналоговые, основанные на процессах, аналогичных в каком-то отношении изучаемому. Между физическими и аналоговыми моделями можно провести границу и такая классификация моделей будет носить условный характер.

Еще более сложную картину представляют идеальные модели, неразрывным образом связанные с человеческим мышлением, воображением, восприятием. Среди идеальных моделей можно выделить интуитивные модели, к которым относятся, но единого подхода к классификации остальных видов идеальных моделей нет. Такой подход является не вполне оправданным, так как он переносит информационную природу познания на суть используемых в процессе моделей - при этом любая модель является информационной. Более продуктивным представляется такой подход к классификации идеальных моделей:

1. Вербальные (текстовые) модели. Эти модели используют последовательности предложений на формализованных диалектах естественного языка для описания той или иной области действительности (примерами такого рода моделей являются милицейский протокол, правила дорожного движения, настоящий учебник).

2. Математические модели - очень широкий класс знаковых моделей (основанных на формальных языках над конечными алфавитами), широко использующих те или иные математические методы. Например, математическая модель звезды. Эта модель будет представлять собой сложную систему уравнений, описывающих физические процессы, происходящие в недрах звезды. Математической моделью другого рода являются, например, математические соотношения, позволяющие рассчитать оптимальный (наилучший с экономической точки зрения) план работы какого-либо предприятия.

3. Информационные модели - класс знаковых моделей, описывающих информационные процессы (возникновение, передачу, преобразование и использование информации) в системах самой разнообразной природы.

Граница между вербальными, математическими и информационными моделями может быть проведена весьма условно; возможно, информационные модели следовало бы считать подклассом математических моделей. В рамках информатики как самостоятельной науки, отдельной от математики, физики, лингвистики и других наук, выделение класса информационных моделей является целесообразным. Информатика имеет самое непосредственное отношение и к математическим моделям, поскольку они являются основой применения компьютера при решении задач различной природы: математическая модель исследуемого процесса или явления на определенной стадии исследования преобразуется в компьютерную (вычислительную) модель, которая затем превращается в алгоритм и компьютерную программу.

1 ОБЪЕКТ, СИСТЕМА, МОДЕЛЬ, МОДЕЛИРОВАНИЕ

Модель - это искусственно созданный объект, дающий упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении, отражающий существенные стороны изучаемого объекта с точки зрения цели моделирования. Моделирование - это построение моделей, предназначенных для изучения и исследования объектов, процессов или явлений.

Объект, для которого создается модель, называют оригиналом или прототипом. Любая модель не является абсолютной копией своего оригинала, она лишь отражает некоторые его качества и свойства, наиболее существенные для выбранной цели исследования. При создании модели всегда присутствуют определенные допущения и гипотезы.

Системный подход позволяет создавать полноценные модели. Особенности системного подхода заключаются в следующем. Изучаемый объект рассматривается как система, описание и исследование элементов которой не выступает как сама цель, а выполняется с учетом их места (наличие подзадач). В целом объект не отделяется от условий его существования и функционирования. Объект рассматривается как составная часть чего-то целого (сам является подзадачей). Один и тот же исследуемый элемент рассматривается как обладающий разными характеристиками, функциями и даже принципами построения. При системном подходе на первое место выступают не только причинные объяснения функционирования объекта, но и целесообразность включения его в состав других элементов. Допускается возможность наличия у объекта множества индивидуальных характеристик и степеней свободы. Альтернативы решения задач сравниваются в первую очередь по критерию "стоимость-эффективность".

Создание универсальных моделей - это следствие использование системного подхода. Моделирование (эксперимент) может быть незаменимо. С помощью компьютера возможен расчет интересующих исследователей параметров. Моделирование - исследование явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей - это основной способ научного познания. В информатике данный способ называется вычислительный эксперимент и основывается он на трех основных понятиях: модель - алгоритм - программа. Использование компьютера при моделировании возможно по трем направлениям:

1. Вычислительное - прямые расчеты по программе.

2. Инструментальное - построение базы знаний, для преобразования ее в алгоритм и программу.

3. Диалоговое - поддержание интерфейса между исследователем и компьютером.

2 ВИДЫ МОДЕЛЕЙ. ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Модель - общенаучное понятие, означающее как идеальный, так и физический объект анализа. Важным классом идеальных моделей является математическая модель - в ней изучаемое явление или процесс представлены в виде абстрактных объектов или наиболее общих математических закономерностей, выражающих либо законы природы, либо внутренние свойства самих математических объектов, либо правила логических рассуждений.

Границы между моделями различных типов или классов, а также отнесение модели к какому-то типу или классу чаще всего условны. Наиболее распространенные признаки, по которым классифицируются модели:

По целям использования выделяются модели учебные, опытные, имитационные, игровые, научно-технические.

По области знаний выделяются модели биологические, экономические, исторические, социологические и т.д.

По фактору времени разделяются модели динамические и статические. Статическая модель отражает строение и параметры объекта, поэтому ее называют также структурной. Она описывает объект в определенный момент времени, дает срез информации о нем. Динамическая модель отражает процесс функционирования объекта или изменения и развития процесса во времени.

Любая модель имеет конкретный вид, форму или способ представления, она всегда из чего-то и как-то сделана или представлена и описана. В этом классе, прежде всего, модели рассматриваются как материальные и нематериальные.

Материальные модели - это материальные копии объектов моделирования. Они всегда имеют реальное воплощение, воспроизводят внешние свойства или внутреннее строение, либо действия объекта-оригинала. Материальное моделирование использует экспериментальный (опытный) метод познания.

Нематериальное моделирование использует теоретический метод познания. По-другому его называют абстрактным, идеальным. Абстрактные модели, в свою очередь, делятся на воображаемые и информационные.

Информационная модель - это совокупность информации об объекте, описывающая свойства и состояние объекта, процесса или явления, а также связи и отношения с окружающим миром. Информационные модели представляют объекты в виде, словесных описаний, текстов, рисунков, таблиц, схем, чертежей, формул и т.д. Информационную модель нельзя потрогать, у нее нет материального воплощения, она строится только на информации. Ее можно выразить на языке описания (знаковая модель) или языке представления (наглядная модель).Одна и та же модель одновременно относится к разным классам деления. Например, программы, имитирующие движение тел. Такие программы используются на уроках физики (область знания) с целями обучения (цель использования). В то же время они являются динамическими, так как учитывают положение тела в разные моменты времени, и алгоритмическими по способу реализации.

Форма представления информационной модели зависит от способа кодирования (алфавита) и материального носителя.

Воображаемое (мысленное или интуитивное) моделирование - это мысленное представление об объекте. Такие модели формируются в воображении человека и сопутствуют его сознательной деятельности. Они всегда предшествуют созданию материального объекта, материальной и информационной модели, являясь одним из этапов творческого процесса.

Наглядное (выражено на языке представления) моделирование - это выражение свойств оригинала с помощью образов. Например, рисунки, художественные полотна, фотографии, кинофильмы. При научном моделировании понятия часто кодируются рисунками - иконическое моделирование. Сюда же относятся геометрические модели - информационные модели, представленные средствами графики.

Образно-знаковое моделирование использует знаковые образы какого-либо вида: схемы, графы, чертежи, графики, планы, карты. Например, географическая карта, план квартиры, родословное дерево, блок-схема алгоритма. К этой группе относятся структурные информационные модели, создаваемые для наглядного изображения составных частей и связей объектов. Наиболее простые и распространенные информационные структуры - это таблицы, схемы, графы, блок-схемы, деревья.

Знаковое (символическое выражено на языке описания) моделирование использует алфавиты формальных языков: условные знаки, специальные символы, буквы, цифры и предусматривает совокупность правил оперирования с этими знаками. Примеры: специальные языковые системы, физические или химические формулы, математические выражения и формулы, нотная запись и т. д. Программа, записанная по правилам языка программирования, является знаковой моделью.

Одним из наиболее распространенных формальных языков является алгебраический язык формул в математике, который позволяет описывать функциональные зависимости между величинами. Составление математической модели во многих задачах моделирования хоть и промежуточная, но очень существенная стадия.

Математическая модель - способ представления информационной модели, отображающий связь различных параметров объекта через математические формулы и понятия. В тех случаях, когда моделирование ориентировано на исследование моделей с помощью компьютера, одним из его этапов является разработка компьютерной модели.

Компьютерная модель - это созданный за счет ресурсов компьютера виртуальный образ, качественно и количественно отражающий внутренние свойства и связи моделируемого объекта, иногда передающий и его внешние характеристики. Компьютерная модель представляет собой материальную модель, воспроизводящую внешний вид, строение или действие моделируемого объекта посредством электромагнитных сигналов. Разработке компьютерной модели предшествуют мысленные, вербальные, структурные, математические и алгоритмические модели.

3 ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ

Процесс решения задач осуществляется в несколько этапов.

Содержательная постановка задачи. Вначале нужно осознать задачу, четко сформулировать ее. При этом определяются также объекты, которые относятся к решаемой задаче, а также ситуация, которую нужно реализовать в результате ее решения. Это - этап содержательной постановки задачи. Для того чтобы задачу можно было описать количественно и использовать при ее решении вычислительную технику, нужно произвести качественный и количественный анализ объектов и ситуаций, имеющих к ней отношение. При этом сложные объекты, разбиваются на части (элементы), определяются связи этих элементов, их свойства, количественные и качественные значения свойств, количественные и логические соотношения между ними, выражаемые в виде уравнений, неравенств. Это - этап системного анализа задачи, в результате которого объект оказывается представленным в виде системы.

Следующим этапом является математическая постановка задачи, в процессе которой осуществляется построение математической модели объекта и определение методов (алгоритмов) получения решения задачи. Это - этап системного синтеза (математической постановки) задачи. На этом этапе может оказаться, что ранее проведенный системный анализ привел к такому набору элементов, свойств и соотношений, для которого нет приемлемого метода решения задачи, в результате приходится возвращаться к этапу системного анализа. Как правило, решаемые в практике задачи стандартизованы, системный анализ производится в расчете на известную математическую модель и алгоритм ее решения, проблема состоит лишь в выборе подходящего метода.

Следующим этапом является разработка программы решения задачи на ЭВМ. Для сложных объектов, состоящих из большого числа элементов, обладающих большим числом свойств, может потребоваться составление базы данных и средств работы с ней, методов извлечения данных, нужных для расчетов. Для стандартных задач осуществляется не разработка, а выбор подходящего пакета прикладных программ и системы управления базами данных.

На заключительном этапе производится эксплуатация модели и получение результатов.

4 СВЯЗИ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ

Если предметы моделируются как объекты, то отношения, которые систематически возникают между различными видами объектов, отражаются в информационных моделях как связи. Каждая связь задается в модели определенным именем. Связь в графической форме представляется как линия между связанными объектами и обозначается идентификатором связи.

Существует три вида связи: один-к-одному, один-ко-многим и многие-ко-многим.

Связь один-к-одному существует, когда один экземпляр одного объекта связан с единственным экземпляром другого. Связь один-к-одному обозначается стрелками .

Связь один-ко-многим существует, когда один экземпляр первого объекта связан с одним (или более) экземпляром второго объекта, но каждый экземпляр второго объекта связан только с одним экземпляром первого. Множественность связи изображается двойной стрелкой >>.

Связь многие-ко-многим существует, когда один экземпляр первого объекта связан с одним или большим количеством экземпляров второго и каждый экземпляр второго связан с одним или многими экземплярами первого. Этот тип связи изображается двусторонней стрелкой -

Помимо множественности, связи могут подразделяться на безусловные и условные. В безусловной связи для участия в ней требуется каждый экземпляр объекта. В условной связи принимают участие не все экземпляры объекта. Связь может быть условной как с одной, так и с обеих сторон.

Все связи в информационной модели требуют описания, которое, как минимум, включает:

- формулировку сущности связи;

- вид связи (ее множественность и условность);

- способ описания связи с помощью вспомогательных атрибутов объектов.

Дальнейшее развитие представлений информационного моделирования связано с развитием понятия связи, структур, ими образуемых, и задач, которые могут быть решены на этих структурах. Нам уже известна простая последовательная структура экземпляров - очередь. Возможными обобщениями информационных моделей являются циклическая структура, таблица, стек.

Таким образом, типы данных в программировании тесно связаны с определенными информационными моделями данных.

Еще более общей информационной моделью является, так называемая, графовая структура. Графовые структуры являются основой решения огромного количества задач информационного моделирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Городецкий А.Я. Информационные системы. Вероятностные модели и статистические решения. Учеб. пособие. - СПб: Изд-во СПбГПУ, 2003. - 326 c.

2. Олзоева С.И. Моделирование и расчёт распределённых информационных систем. Учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. - 67 с.

3. Елинова Г.Г. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Краткий курс лекций. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. - 39 с.

4. Артёмова С.В. Информатика: Учебное пособие. Ч.I. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2001. - 160 с.

5. Майстренко А.В. Информатика: Учеб. пособие. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2002. - Ч. I. - 96 с.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Графические информационные модели. Презентация на заданную тему содержит 10 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

ПОВТОРЕНИЕ Что такое модель? Какие виды моделей вы знаете? Какие свойства реальных объектов воспроизводят следующие модели: манекен в магазине, кукла, чучело волка, игрушечный автомобиль?

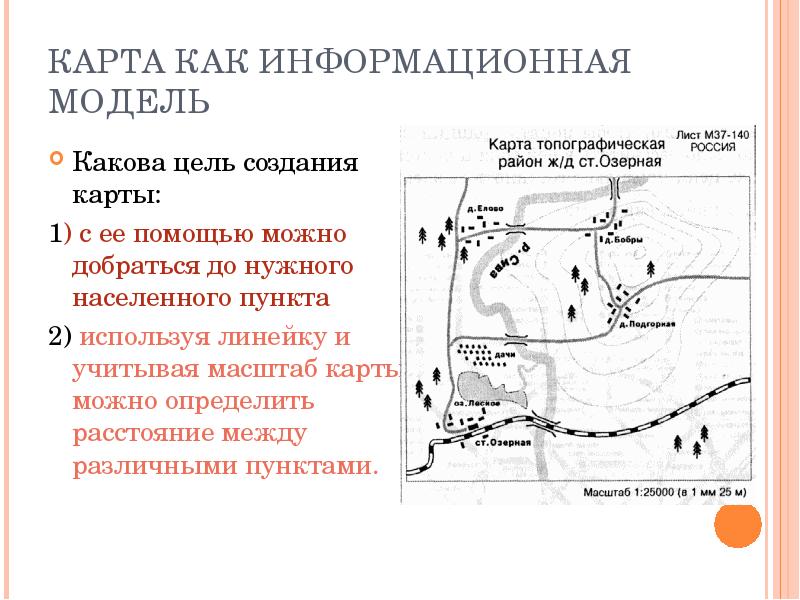

КАРТА КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ Информационная модель – это описание объекта или явления. Вы все видели географические карты. Для чего они служат? Карта описывает (графически) конкретную местность, которая является для нее объектом моделирования.

КАРТА КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ Какова цель создания карты: 1) с ее помощью можно добраться до нужного населенного пункта 2) используя линейку и учитывая масштаб карты, можно определить расстояние между различными пунктами.

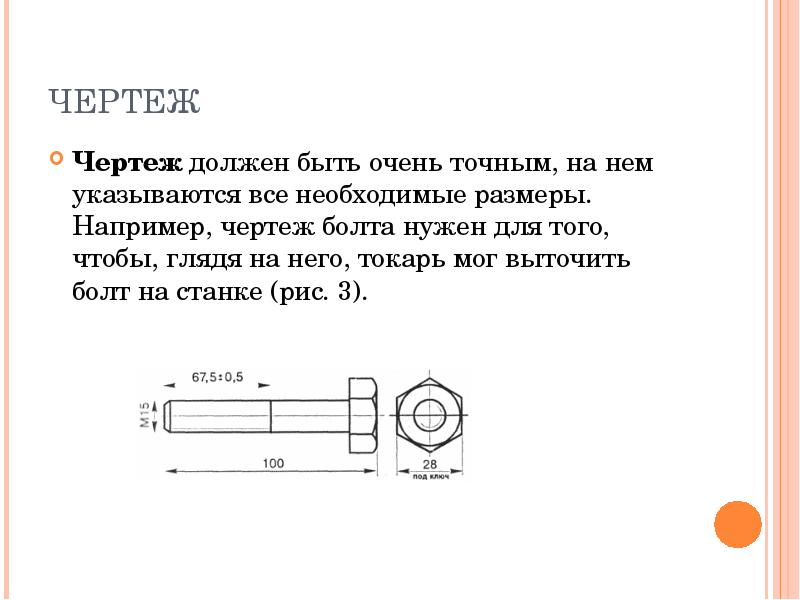

ЧЕРТЕЖИ На уроке черчения вы строили чертежи различных объектов. Что такое чертеж? Чертёж, проекционное изображение предметов в масштабе на определённом носителе информации (бумаге, кальке, плёнке, фанере и т.п.) с помощью графических образов — точек, отрезков прямых и кривых линий, символов, условных обозначений и т.п. (БСЭ)

ЧЕРТЕЖ Чертеж должен быть очень точным, на нем указываются все необходимые размеры. Например, чертеж болта нужен для того, чтобы, глядя на него, токарь мог выточить болт на станке (рис. 3).

РАЗНОВИДНОСТИ ЧЕРТЕЖА технический рисунок (часто для большего отображения объёмности предмета наносят штриховку) эскиз, схема.

СТРУКТУРА - это определенный порядок объединения элементов системы в единое целое. Структуру Московского метрополитена называют радиально-кольцевой.

ГРАФИК – МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА Что такое график? Где вы строили графики? Для отображения различных процессов часто прибегают к построению графиков. На рисунке изображен график изменения температуры в течение некоторого периода.

Данный урок наполнен различными видами графических моделей, которые представлены не только теоретически, но и визуально.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока "Графические информационные модели. Многообразие графических информационных моделей"

Графическая информационная модель – это наглядный способ представления объектов и процессов в виде графических изображений. Графические информационные модели являются простейшим видом моделей. С их помощью передаются внешние признаки объекта – размер, форма, цвет. Графические модели несут в себе больше информации, чем словесные.

Для более наглядного и понятного представления информации в графических информационных моделях используются графические изображения (образные элементы), которые могут быть дополнены текстами, числами и символами. Примерами графических информационных моделей являются схемы, карты, чертежи, графики, диаграммы и много другое.

Разберёмся более подробно с каждой из них.

Cхема – это графическое отображение состава и структуры сложной системы. Можно обратиться к ранее рассматриваемому примеру: две электрические схемы соединения переключателей.

Схема последовательного соединения переключателей

Схема параллельного соединения переключателей

На первой представлено последовательное соединение, а на второй – параллельное. Можно заметить, что с помощью схемы легче разбираться с такими задачами, нежели использовать словесное описание. Схемы используются на уроках биологии, истории и так далее.

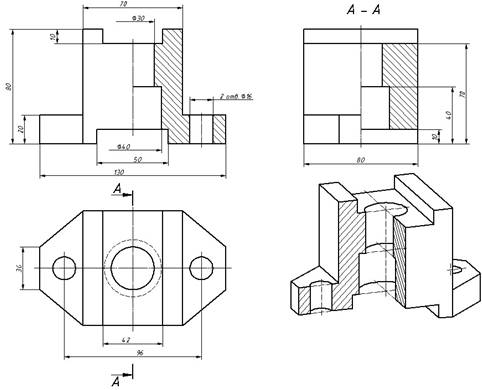

Следующая графическая информационная модель – чертеж. Чертеж – это условное графическое изображение предмета с точным соотношением его размеров, получаемое методом моделирования. При построении чертежа используются изображения, числа, текст. С помощью изображений мы получаем представление о форме объекта, с помощью чисел – о размере, с помощью текста – о названии объектов, размерах, в которых выполнены изображения. Примером чертежа является изображение детали перед её изготовлением.

На чертеже изображена деталь в разрезе, чтобы лучше было видно все части, составляющие нашу деталь, присутствуют размеры (числа).

Рассмотрим такую графическую информационную модель как карта. Карта используется для отображения местности в уменьшенном масштабе, которая является для нее объектом моделирования. Например, с помощью карты мы можем узнать сколько километров от Москвы до Санкт-Петербурга, как добраться на метро или автобусе с одного остановочного пункта до другого, где находится Будапешт и много другое. Для различных целей используются разнообразные карты: политическая, географическая, тематическая и другие.

Перейдем к графикам. График – это графическое изображение, которое отображает зависимость одной величины от другой, динамику какого-либо процесса в течение какого-либо периода и много другое.

Например, Максим учится в девятом классе. В течение 8 лет учёбы в школе он получал следующие годовые оценки по математике: первый класс – 5, второй класс – 4, третий класс – 4, четвёртый – 5, пятый – 4, шестой – 3, седьмой – 4, восьмой - 3. Посмотрим, как это можно отобразить на графике. Ось X будет отображать классы с 1 по 8. Ось Y оценки с 1 до 5. Обратите внимание, что в данном графике за единицу будем брать две клеточки.

Расставим точки в соответствии с данными на координатной плоскости и соединим их линиями.

Мы получили необходимый график, с помощью которого можно сделать вывод, что знания Максима по математике ухудшились. Ещё одним примером графика является кардиограмма сердца. Кардиограмма точно определяет в каком ритме бьётся сердце.

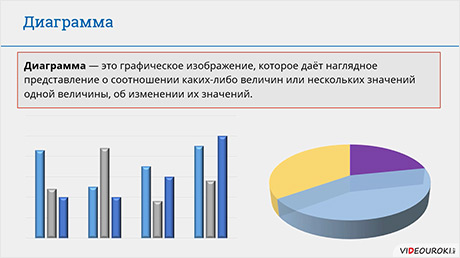

Перейдём к диаграммам. Диаграмма – это графическое изображение, которое даёт наглядное представление о соотношении каких-либо величин или нескольких значений одной величины, об изменении их значений. Диаграммы бывают нескольких видов, но более подробно мы с ними познакомимся при изучении электронных таблиц.

А сейчас рассмотрим несколько примеров.

Первый: Наша планета состоит из воды и суши. Вода составляет семьдесят процентов от планеты, а суша – тридцать. Изобразим всё это с помощью круговой диаграммы. Нарисуем круг. Он будет изображать планету и соответственно будет равен ста процентам. Затем изобразим семьдесят процентов суши и тридцать процентов воды.

На данной диаграмме мы можем увидеть соотношение воды и суши.

Теперь рассмотрим ещё один пример. Саша тратит на дорогу от дома до школы 10 минут, Таня – 15 минут, Ира – 7 минут и Игорь – 20 минут. Давайте все это изобразим с помощью диаграммы. На оси X напишем имена учащихся, а на оси Y – время, затраченное на дорогу. Затем каждому учащемуся нарисуем столбик по высоте соответствующий времени его пути.

Таким образом мы получили столбчатую диаграмму.

Важно запомнить:

· Графическая информационная модель – это наглядный способ представления объектов и процессов в виде графических изображений.

· Схема – это графическое отображение состава и структуры сложной системы.

· Чертёж – это условное графическое изображение предмета с точным соотношением его размеров, получаемое методом моделирования.

· График – это графическое изображение, которое отображает зависимость одной величины от другой, динамику какого-либо процесса в течение какого-либо периода и много другое.

· Диаграмма – это графическое изображение, которое дает наглядное представление о соотношении каких-либо величин или нескольких значений одной величины, об изменении их значений.

Когда хочешь быстро объяснить суть какого-то процесса, то обычно рисуешь на листке бумаги несколько прямоугольников с текстом и проводишь между ними связи. Этому нехитрому принципу следуют большинство методологий описания бизнес-процессов, технологических процессов и любой другой человеческой деятельности. Можно принять как данность, что подобные схемы очень важны в современной парадигме накопления знаний.

Поэтому несколько лет назад я разработал приложение, которое позволяет строить диаграммы процессов, чтобы планировать исполнение проектов или просто достигать каких-либо целей. Всё это время я тесно работал с пользователями, довольно часто и по разному поводу они присылали мне свои диаграммы. Изучая сотни различных схем, я замечал, что некоторые из них проще воспринимать и понимать, чем другие, и наоборот, отдельные схемы было чертовски сложно разобрать. Интересно то, что зачастую дело было не в сложности или простоте самого процесса, а в манере построения диаграммы. Проявив толику усердия, даже самый простой процесс можно проиллюстрировать путанной схемой, суть которой будет сложно понять без дополнительного изучения.

Анализируя свой опыт по построению диаграмм и систематизируя удачные находки и ошибки пользователей, я выработал набор принципов, которые позволяют строить хорошие диаграммы.

Пару слов о структуре статьи. Материал довольно обширный, поэтому я попробую разбить его на несколько частей и постараюсь излагать материал тезисно, избегая лишних разъяснений. Эта статья будет посвящена довольно общим принципам, вполне очевидным, но которые следует упомянуть. Последующие части будут ближе к конкретным практикам.

Итак, сначала договоримся об основном предмете статьи — диаграммах процессов (далее для лаконичности иногда просто диаграммы). Как правило, диаграмма процессов представляет собою набор графических объектов, поименованных текстом, которые связаны между собою стрелками. Объекты обозначают процессы, ресурсы, состояния и т. д. Стрелки же обозначают порядок перехода управления от одного объекта к другому. Следует отличать диаграммы процессов от внешне очень похожих структурных диаграмм, диаграммы процессов предполагают динамику, в то время когда структурные диаграммы носят статичный характер, описывая конструктивные взаимосвязи объектов, обычно это описание организационных иерархий, структур данных или “карты разума”.

Существует много нотаций описания диаграмм процессов, это IDEF0, BPMN, UML, EPC, CMMN и другие. Данная статья в равной степени относится к ним всем, в примерах использована нотация собственного приложения.

В статье словом “процесс” в зависимости от контекста может обозначаться как основной процесс, описываемый диаграммой, так и процессы, входящие в состав диаграммы. Слово “задача” может означать процесс, цель или ресурс, либо цельное сочетание ресурса, процесса и цели. В общем, смотрите по контексту.

Так как именно динамика является основной отличительной чертой рассматриваемых нами диаграмм, то, следовательно, ключевой частью такой диаграммы является её сценарий. Основные требования к сценарию — это непротиворечивость и непрерывность. Противоречия возникают при неверном порядке причин и следствий, а также в ситуации, когда один объект должен быть одновременно в разных местах (или два совмещаться в одном и том же месте). Непрерывность теряется, когда следствия не обусловлены причинами либо когда утерян существенный фрагмент повествования.

Вот здесь нужно осветить один важный момент касательно сценария и диаграммы в целом. Цель создания диаграммы не только в описании конкретного процесса, но и в передаче этого знания адресату. То есть на сюжет диаграммы влияет как описываемый ею процесс, так и её аудитория. К примеру, если вам нужно разъяснить пункт ПДД детям, вы воспользуетесь иной методикой изложения, нежели та, что использована в официально установленных правилах. Как правило, если сюжет не адаптирован к аудитории, то теряется его непрерывность, поскольку отдельные причинно-следственные связи неочевидны или непонятны адресатам.

Можно упомянуть много различных методов отладки диаграмм с целью устранения противоречий и соблюдения непрерывности. Но эффективнее будет сразу строить качественные диаграммы, и так как статья носит больше практический характер, то вместо описания методов анализа качества я просто приведу пошаговый алгоритм построения хороших диаграмм.

Шаг 1. Разместите свои цели как ресурсы в правом нижнем углу диаграммы.

Обычно процессы, которые имеет смысл описывать, имеют чётко выраженную конечную цель или группу целей. Такой целью может также служить состояние, после которого дальнейшее исполнение процесса не имеет смысла. Как правило, процессы создаются под конкретные цели, и зачастую очевидно, что написать в правом нижнем углу диаграммы. Однако иногда бывает дальновидным указать не только положительную цель, но перечислить состояния, в которых исполнение процесса прерывается, но исходная цель не достигнута или достигнута не полностью. Рекомендуется явно перечислять подобные негативные цели в случаях, если вероятность достижения основной цели ниже 60%.

Забегая вперёд, скажу, что рекомендация по размещению конечной цели справа внизу диаграммы (как и последующие подобные рекомендации) относится к композиции диаграммы, которая будет предметом рассмотрения другой статьи.

Шаг 2. Отметьте доступные ресурсы в виде объектов в верхней части диаграммы.

Очевидно, что перечислять следует не все возможные ресурсы, а только те, которые видятся полезными для достижения цели и ликвидность которых не вызывает сомнений. Перечень этих ресурсов будет являться исходными условиями начала процесса. Одним из таких ресурсов должен быть триггер, запускающий весь процесс, обычно это внешнее воздействие: заявка клиента, смена состояния индикатора, запрос от системы и т. д.

Шаг 3. Разместите предполагаемые промежуточные цели как ресурсы в средней части диаграммы.

Комплексные цели обычно состоят из набора компонентов, которые необходимо реализовать предварительно. Большие проекты удобно разбивать на этапы, результатом исполнения которых является получение одного из компонентов конечной цели. Мысленно расчлените конечную цель на такие компоненты и поместите их на диаграмму. В некоторых случаях вместо компонентов можно разбить конечный продукт на последовательность эволюций зрелости продукта или совмещать оба подхода.

Шаг 4. Перед целями, имеющимися на диаграмме, разместите процессы, которые приводят к достижению данных целей, и соедините новые процессы с их целями.

Заметьте, что пока на нашей диаграмме процессов не было ни одного процесса, это неслучайно. Специфика нашего мышления такова, что, начиная что-то делать, мы больше концентрируемся на процессах, немного забывая, что суть нашей деятельности в целях. Диаграммы процессов, состоящие из одних только процессов, — частое явление, однако следует помнить, что мы стремимся к непрерывности и ясности изложения, а зачастую указание целей исполнения процесса говорит о нём больше, нежели название процесса и его описание. Старайтесь всегда явно указывать цели процесса, на практике это означает, что стрелка от одного процесса к другому — это редкое явление, обычно между процессами располагается промежуточный ресурс, являющийся результатом исполнения одного процесса и исходным ресурсом для другого. В некоторых формализмах (например DFD) сама стрелка может являться описанием ресурса. Однако если такой промежуточный ресурс очевиден, то ради упрощения схемы его можно опустить и провести стрелку от одного процесса к другому. Например, если в прачечной после процесса “Сушка” следует процесс “Глаженье”, то в некоторых случаях промежуточный ресурс “Сухое бельё” можно пропустить.

Шаг 5. Проведите связи от имеющихся на диаграмме ресурсов к использующим их процессам; если необходимого для процесса ресурса нет на диаграмме, добавьте новую цель, вернувшись к Шагу 3 ↑.

Очевидно, что если требуемого процессом ресурса нет, то это приводит к противоречию в исполнении задачи, так как соблюдены не все причины для желаемых следствий. Следовательно, необходимо исполнить критерий полноты — всё необходимое для исполнения каждого процесса должно быть в наличии. Впрочем, не всегда оправдано явно указывать очевидные ресурсы, например, при обработке детали станком одним из очевидных ресурсов является электроэнергия, явное выделение этого ресурса, скорее всего, не сделает диаграмму понятнее, однако без значимых причин усложнит её. Помните о своей аудитории: часть диаграммы зритель всегда достраивает мысленно, это неизбежно. Старайтесь, чтобы мнимая часть диаграммы касалась очевидных всем моментов, более того, слишком явные вещи, выписанные на диаграмме, могут утомлять и даже раздражать.

Шаг 6. Проведите связи между процессами, исполнение которых зависит друг от друга.

Попарно проверьте все процессы, размещённые на диаграмме, нет ли между ними неявных зависимостей или взаимного влияния. Например, часто полезно “грязные” процессы группировать вместе, чтобы экономить на очистке рабочей области. Также если два процесса конкурентно используют ограниченный ресурс, то их следует развести во времени, проложив связь от одного из них к другому. Заметьте, что ресурсы, которые мы не отображаем на диаграмме, тоже могут быть причиной скрытых зависимостей, к примеру, когда два процесса используют энергоёмкие станки, которые не следует включать одновременно.

Шаг 7. Убедитесь, что диаграмма легко читается и содержит не более 20 объектов; если это не так, сгруппируйте несколько контекстно связанных объектов в один объект подходящего типа с вложенной диаграммой, содержащей данную группу.

Практика показывает, что когда диаграмма содержит более 20 объектов (ресурсов или процессов), то схема перестаёт восприниматься цельно, а начинает выглядеть, как лабиринт, в котором зрителю нужно выискивать интересующие его пути. С другой стороны, редко какой проект или бизнес-процесс уложится в такое небольшое число объектов. К счастью, то, что не вместит одна диаграмма, поместится на нескольких, не стремитесь всё изложить сразу, помните: всегда можно сделать ещё одну диаграмму.

Итак, если схема получилась громоздкой, выделите группу объектов, по возможности слабо связанных с другой частью диаграммы, и замените их одним процессом. Удалённые объекты станут основой новой диаграммы, которая будет пояснять суть нового процесса.

Такая, казалось бы, чисто техническая задача на самом деле имеет большое значение, так как подобным образом выстраивается иерархия детализации задач и разделение контекстов исполнения процессов. Теперь с точки зрения основной диаграммы не важно, как реализован новый процесс, подробности его реализации вынесены в отдельную диаграмму, они существуют как бы в отдельном пространстве, на которое основная схема имеет ограниченное влияние. Это довольно полезное свойство: чем более независимы соседние задачи, тем меньше вероятность, что ошибки и проблемы одной из них будут влиять на другие.

Другим важным аспектом детализации диаграмм является возможность развести аудитории: как правило, диаграммы верхнего уровня интересны менеджерам, а вложенные диаграммы больше полезны техническим специалистам. Разбив диаграмму на уровни, мы можем каждую новую диаграмму проектировать с учётом её аудитории, формируя сюжет, понятный и увлекательный именно для неё.

Шаг 8. Убедитесь, что объекты имеют тип, соответствующий их сути, визуально разделите информационные и физические потоки. Если диаграмма содержит несколько контекстно связанных объектов, выделите их с помощью группы. В местах, требующих пояснений, разместите объекты типа комментарий.

В зависимости от выбранной нотации описания процессов нам будут доступны различные типы графических объектов, описывающих специфические аспекты задач, внимательно изучите перечень доступных объектов и используйте наиболее подходящее описание для каждой из задач. Иногда нотация позволяет отдельно выделить область на диаграмме, внутри которой можно расположить задачи, связанные каким-то общим признаком: исполнителем, местом исполнения и т. д.

Часто такие области оформляются как горизонтальные дорожки, после чего диаграмма выглядит, как бассейн, в котором каждый исполнитель плывёт по своей дорожке вдоль своих задач. Такая организация диаграммы довольно наглядна, но может иметь свои композиционные недостатки.

Шаг 9. Для процессов, не являющихся элементарными операциями, постройте вложенную диаграмму, начиная с Шага 1.

На Шаге 7 мы синтетически создавали новую задачу из группы объектов и детализировали её вложенной диаграммой. На этом шаге делается то же самое, но аналитически: мы пытаемся сложный объект разложить на более простые процессы и отобразить их во вложенной диаграмме. В управлении проектами этот процесс называют структурной декомпозицией работ. Разбивая задачи на более мелкие или объединяя их в более крупные, следует следить, чтобы задачи одного уровня, отображаемые в одной диаграмме, были приблизительно равны по значимости и трудоёмкости.

Шаг 10. Для отдельных ресурсов там, где это необходимо, добавьте вложенную диаграмму подготовки ресурса к использованию. Для избранных целей добавьте диаграмму по проверке требуемых качеств достигнутой цели.

Продолжаем работу по декомпозиции, но акцентируем внимание на ресурсах и целях.

Успешно завершив все десять шагов, мы должны получить набор процессных диаграмм, иллюстрирующих непротиворечивый и непрерывный сценарий по достижению запланированных целей. Однако эти диаграммы ещё не являются готовым продуктом, для каждой из них нужно найти подходящее композиционное решение и оформить их, соблюдая ряд визуальных формальностей и нюансов. Тому, как превратить нашу сырую руду в звонкий металл, будут посвящены следующие статьи, пока же подведём итог этой.

Итак, описание любого процесса начинается с составления сценария, который связывает объективную структуру процесса с аудиторией, для которой предназначено описание. В случае если адресатом является человек, удобно пользоваться компактными диаграммами процессов, организованными в иерархическую структуру, основанную на архитектуре процесса. Заметьте, что внедрённая в описание процесса иерархия может не быть частью самого процесса, она больше нужна для целей эффективного восприятия аудиторией — иногда, чтобы что-то сделать проще, сначала это нужно усложнить.

Ниже приложена диаграмма пошагового процесса, изложенного в статье, потратьте несколько минут на её изучение.

В комментариях мне справедливо указали, что следует различать моделирование процессов и функциональное моделирование, это действительно так, однако большинство рекомендаций статьи одинаково применимо для диаграмм обоих типов. Тем не менее, это ценное замечание, подчёркивающее, насколько важно кроме статьи читать и комментарии.

Читайте также: