Эффективность проведения грп доклад

Обновлено: 25.06.2024

В данной статье рассмотрен вопрос эффективности проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) с проппантом на нескольких скважинах Абдулловского месторождения. Освещена последовательность операций при использовании данного метода повышения продуктивности добывающих скважин. Рассмотрены требования к качеству технологических жидкостей и наполнителя. Проанализировано изменение динамики добычи нефти после применения данного мероприятия. Рассмотрено применение повторного ГРП с проппантом, проведенного в одной из скважин рассматриваемого месторождения. В ходе анализа была установлена неэффективность проведения данной операции гидроразрыва пласта в связи с падением дебита нефти и существенным ростом обводненности. Был рассмотрен ряд причин для высокодебитных и низкодебитных скважин, вследствие которых возможен отрицательный эффект от ГРП. Из этого ряда были отобраны несколько причин, которые могли привести к неэффективному повторному ГРП. Выявлена необходимость более тщательного планирования технологического процесса.

1. Амиров А.Д. Справочная книга по текущему и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин / А.Д. Амиров, К.А. Карапетов, Ф.Д. Лемберанский и др. – М.: Недра, 1979. – 309 с.

2. Каневская Р.Д. Математическое моделирование разработки месторождений нефти и газа с применением гидравлического разрыва пласта [Изоматериал]: к изучению дисциплины. – М/: Недра-Бизнесцентр, 1999. – 128 с.

3. Кевин Армстронг. Усовершенствованные рабочие жидкости для ГРП и улучшение экономических показателей скважин / Кевин Армстронг, Роджер Кард, Рейнальдо Наваррет и др. // Нефтегазовое обозрение. – 1999. – С. 46–63.

4. Митрофанова М.В. Анализ результатов двукратного гидроразрыва пласта через добывающие скважины // Труды РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. – 2013. – № 2 (271). – С. 54–63.

5. Рабинович Е.В. Наземная локация микросейсмических сигналов для мониторинга гидравлического разрыва пласта / Е.В. Рабинович, А.С. Туркин, Ю.Л. Новаковский // Управление, вычислительная техника и информатика. – 2012. – № 1 (25). – С. 104–112.

7. Фаттахов И.Г. Интеграция дифференциальных задач интенсификации добычи нефти с прикладным программированием // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2012. – № 5. – С. 115–119.

8. Фаттахов И.Г. Классификация объектов разработки с использованием метода главных компонент // Нефтепромысловое дело. – 2009. – № 4 – С. 6–9.

9. Фаттахов И.Г. Систематизация причин прорыва воды в добывающие скважины Нефтепромысловое дело. – 2011. – № 12 – С. 17–19.

10. Эммануэль д’Юто. Гидроразрыв пласта с созданием открытых каналов: быстрый путь к добыче / Эммануэль д’Юто, Мэтт Гиллард, Мэтт Миллер, Алехандро Пенья, Джефф Джонсон и др. // Нефтегазовое обозрение. – 2011. – т. 23, № 3. – С. 4–21.

15. Юсифов Т.Ю. Поэтапный контроль проведения геолого-технических мероприятий на поздней стадии разработки месторождений / Т.Ю. Юсифов, И.Г. Фаттахов, Р.Г. Маркова. // Научное обозрение. – 2014. – № 4. – С. 38–42.

16. Юсифов Т.Ю., Фаттахов И.Г., Юсифов Э.Ю., Грезина О.А., Хаертдинова Л.И. Повторный гидроразрыв с уменьшением массы проппанта // Научное обозрение. – 2014. – № 11–1. – С. 139–142.

19. Alfred R. Jennings, Jr. P.E. Применение гидравлического разрыва пласта / Alfred R. Jennings, Jr. P.E.; пер. с анг. Д. Малахова. – 2003. – 168 с.

ГРП – процесс, предполагающий обработку ПЗС и преследующий цель по образованию новых и расширению уже имеющихся в породах ПЗС трещин. Результат, ожидаемый после проведения ГРП, заключается в увеличении проницаемости пласта на участке трещинообразований и, как следствие, улучшении жидкостного притока. Такие результаты достигаются при создании значительных давлений на забое скважины путем закачки вязкой жидкости с большим расходом в породу. Это позволяет быстро повысить забойное давление. Расширение имевшихся и возникновение новых трещин происходит при превышении созданным давлением гидростатического почти в два раза [11]. Сохранение полученных трещин раскрытыми обеспечивается тем, что их заполняет песок, вводимый с жидкостью. Через некоторое время закачанную жидкость выносят из породы при эксплуатировании.

Итак, ГРП применяют, чтобы:

1) увеличить продуктивность и приемистость добывающих и нагнетательных скважин соответственно;

2) регулировать по пластовой мощности приток и приемистость;

3) создать в обводненных скважинах водоизолирующие экраны [1].

Сравнительно недавно ГРП проводили лишь в низкодебитных скважинах, однако начало девяностых годов за границей ознаменовалось применением гидроразрыва в скважинах высокого дебита. При применении гидроразрыва в высокодебитной скважине приоритетным считается получение широких и укороченных трещин, которые могли бы проникать за границы кольматирующей зоны. Масштабы действия на ПЗС в пластах высокой проницаемости существенно ниже. При этой операции требуется небольшое количество оборудования по приготовлению рабочей жидкости, а закачка сопровождается сроками менее часа. Эффективность метода доказана на Ближнем Востоке, в Канаде, Индонезии, США [12].

Применение ГРП в отечественной практике датируется 1952 годом, а уже в период с 1958 по 1962 г. количество операций превысило 1500. В последние годы большим числом проведения ГРП характеризуется Западная Сибирь, т.к. наблюдается существенное снижение добычи углеводородов [6].

Рассмотренный метод разрыва является традиционным. Также существует новый способ разрыва. При нем создается сеть открытых каналов, которые проходят свозь набивку проппанта, и так увеличивают трещинную проводимость [14].

Таким образом, двумя основными материалами, закачиваемыми в скважину при ГРП, являются:

2) жидкость гидроразрыва [10].

Эффект от операции разрыва обусловлен главным образом составом и физико-химическими свойствами выбранной жидкости разрыва. Основная цель применения жидкости разрыва – передача к забою энергии с поверхности, чтобы раскрылись трещины и наполнитель оказался в месте назначения [2].

К качеству жидкостей, используемых при ГРП, предъявляются следующие требования:

– обладание динамической вязкостью, которой хватит, чтобы создать высокопроводные трещины;

– низкая фильтруемость, что обеспечивает получение трещин требуемого размера с минимально возможными жидкостными затратами;

– способность увеличивать коллекторскую проницаемость;

– давление на трение должно теряться минимально при движении жидкости по трубам;

– после операции жидкости должны легко извлекаться из пород;

– наименьшая коррозионная активность;

– должны способствовать тому, чтобы песок равномерно размещался и закреплялся в трещинах [16].

Жидкости разрыва в добывающих скважинах – жидкости, с основой в виде углеводородов (нефть и переработанные продукты). Скважины, нагнетающие жидкость, используют жидкости, с основой в виде воды. В основном вязкость жидкостей составляет 50–500 МПа·с. Жидкость продавки должна быть минимальной вязкости и с малым коэффициентом трения [6].

Проппант представляет из себя твердые частички, удерживающие трещины открытыми, не давая сомкнуться, а также сохраняющие образованные каналы, чтобы была возможность дренирования пласта скважиной. Твердые частички сортируются по размерам и сферичности таким образом, чтобы создавался как можно более эффективный путь для притока в набивке из проппанта, по которому обеспечивался бы свободный сток в ствол скважины флюидов из пласта [10].

На данный момент в промышленности применяются следующие три вида проппанта:

– проппант, обладающий средними прочностными свойствами;

– высокопрочный боксит, обладающий высокими прочностными свойствами [15].

Закачиваемый в трещину проппант должен иметь прочность, достаточную для выдерживания давления, которое возникает, когда закрывается трещина [18].

Если проппант способен удерживать трещинную ширину, не нарушая ее целостности, то обеспечивается высокая трещинная проницаемость, и полученной проводимости хватит, чтобы поддерживать скважинную производительность после обработки на высоком уровне [17].

Показатели трещины, закрепляемой проппантом, находятся в прямой зависимости от его свойств. Достаточно высоким является эффект от использования гидроразрыва с проппантом в песчаной и карбонатной породах [19].

Рассмотрим данные скважин Абдулловского месторождения, к которым был применен гидроразрыв с проппантом (табл. 1).

Данные по ГРП на скважинах Абдулловского месторождения

Параметры до ГРП

Параметры после ГРП

Фактический прирост после ГРП

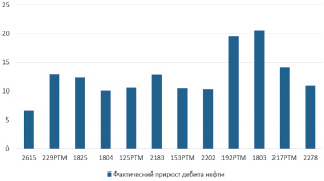

Рис. 1. Фактические приросты дебита нефти

Табл. 1 содержит данные о динамике ряда основных параметров добычи до и после проведения процесса.

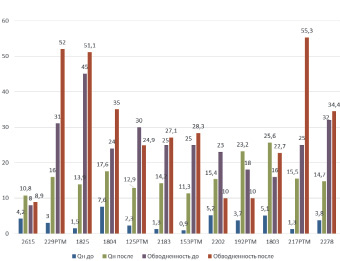

Наглядно динамика основных показателей добычи показана на рис. 1 и 2.

Использование гидроразрыва с проппантом привело к существенному увеличению добычи нефти. Так, фактический прирост дебита нефти составил для скважин: 2615 – 6,6 т/сут, 229РТМ – 13 т/сут, 1825 – 12,4 т/сут, 1804 – 10 т/сут, 125РТМ – 10,6 т/сут, 2183 – 12,9 т/сут, 153РТМ – 10,4 т/сут, 2202 – 10,2 т/сут, 192РТМ – 19,5 т/сут, 1803 – 20,5 т/сут, 217РТМ – 14,2 т/сут, 2278 – 10,9 т/сут.

Это доказывает целесообразность и эффективность проведенных ГРП.

Особый интерес представляет проведение повторного ГРП на скважине 2223Б.

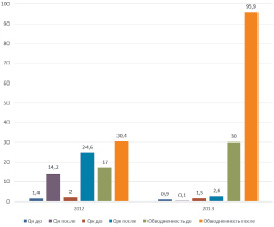

Табл. 2 содержит данные динамики ряда основных параметров добычи до и после гидроразрыва на скважине 2223Б в 2012 и 2013 годах (повторный ГРП).

На рис. 3 наглядно представлена динамика параметров первичного и вторичного ГРП.

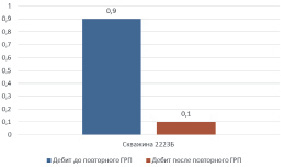

По рис. 3, 4 мы можем судить о неэффективности применения вторичного ГРП на скважине 2223Б.

Наблюдается резкое снижение дебита нефти с 0,9 до 0,1 т/сут и значительное повышение обводненности с 30 до 95,9 %.

Рис. 2. Динамика основных показателей добычи до и после ГРП на скважинах Абдулловского месторождения

Данные по ГРП на скважине 2223Б

Год проведения ГРП

Параметры до мероприятия

Параметры после мероприятия

Фактический прирост после ГРП

Рис. 3. Динамика основных показателей добычи первичного и вторичного ГРП скважины 2223Б

Рис. 4. Дебиты до и после ГРП скважины 2223Б

Использование гидроразрыва в высокодебитных газодобывающих скважинах часто ведет к выносу из пласта проппанта. Основные проблемы (проппант увлекается газом, оборудование подвергается эрозии, проппант откладывается в установках, предназначенных для сепарации, а также в других установках, располагаемых на поверхности), которые связаны с его выносом, имеют решение. Проблема выноса проппанта наиболее часто встречается в газовых, нежели в нефтяных, скважинах, т.к. осуществляется пробковый, а также турбулентный режимы течения газа, происходит его расширение и т.п. [7].

Решением данной проблемы может стать применение проппанта, покрытого смолой, который позволяет эффективно контролировать его вынос в нефтяных скважинах с высокими дебитами [9]. Также одним из решений данной проблемы является более тщательное проектирование оборудования, способного наиболее эффективно противостоять эрозии [19].

Рассматриваемая скважина является низкодебитной (дебит ниже 85 т/сут), поэтому к проблеме неэффективности проведенного на ней повторного ГРП в принципе не может быть отнесен вынос проппанта. В этом случае причиной может стать осаждение проппанта [20].

В скважинах с низким дебитом обсадная колонна может послужить местом, в котором будет осаждаться проппант. Осаждение проппанта может привести к потере проводимости в приствольной зоне, ведущей к тому, что добыча полностью прекратится, так как продуктивная зона полностью перекроется проппантом. Во избежание этой проблемы необходимы периодические промывки [3]. Причиной неудачи проведенного гидроразрыва может стать нерациональный выбор объема, скорости закачки проппанта и разрывных жидкостей [8]. Превышение критического давления, при достижении которого происходит разрыв экранов из глины, выполняющих роль отделителей нефтенасыщенных пластов от водонасыщенных, или превышение темпов изменения размера трещины, может привести к гидродинамическому контакту пластов с добывающей или нагнетательной скважинами. При таком контакте резко повышается обводненность скважинной продукции, снижается текущая добыча флюида [5].

К причинам понижения дебита после проведения повторного гидроразрыва можно отнести отклоняющее действие проппанта от первичного ГРП, извлечение в недостаточном количестве отработавшей жидкости ГРП, различные технологические причины в процессе гидроразрыва. Также на использование вторичного ГРП влияют особенности геологических и физических условий [4].

Также в качестве причины неэффективности вторичного ГРП можно назвать некорректную проектировку технологии использования вторичного гидроразрыва и неоптимальную работу скважинных оборудований [21].

Так, использование ГРП на Абдулловском месторождении привело к существенному росту нефтедобычи, что доказывает рациональность расчетов параметров процесса и корректный выбор оборудования и выполнения технологии процесса.

Вторично проведенный гидроразрыв на скважине 2223 Б не дал положительного эффекта, что обусловлено рядом вышеназванных причин. Следовательно, перед применением повторного гидроразрыва к другим скважинам необходимы более тщательные расчеты параметров процесса, а также оптимизации режима работы скважинного оборудования.

Рецензенты:

В настоящее время в разработку широко вовлекаются месторождения с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, приуроченными к низкопроницаемым, слабодренируемым, неоднородным и расчлененным коллекторам.

Бурение новых скважин требует привлечения значительных капитальных вложений. Для уточнения характера насыщения и фильтрационно-емкостных свойств продуктивных пластов в слабоизученных зонах месторождения проводится расконсервация и пробная эксплуатация разведочных скважин. Бурение разведочных скважин на Южно-Пырейном и Восточно-Таркосалинском месторождениях производилось в 1980-1990 гг., т.е. период консервации скважин, в среднем, составляет 10 — 15 лет.

Ввод в эксплуатацию разведочных скважин обусловлен увеличением времени освоения и требует использования специальных методов и различных технологий. Из-за неблагоприятного воздействия на пласт при бурении, вторичном вскрытии и проведении различных технологических операций коллекторские свойства призабойной зоны пласта значительно ухудшены.

Одним из методов, позволяющим увеличить проницаемости призабойной зоны скважин является гидравлический разрыв пласта. ГРП позволяет соединить призабойную зону скважины с зоной коллектора не подвергшейся влиянию процессов происходящих при бурении и перфорации — с ненарушенной зоной пласта.

Средний дебит разведочных скважин до ГРП составлял 7 м3. После проведения гидравлического разрыва пласта дебит увеличился в среднем в 5 раз и составил 35 м3. К концу первого года эксплуатации после проведения ГРП дебит превышал первоначальный, в среднем в 3 раза.

Средний объем капитальных вложений на расконсервацию одной разведочной скважины и проведение ГРП составляет 3,5 млн. рублей. Прирост добычи по одной скважине 4,5 тыс. тонн в год, что составляет 17,5 млн. рублей.

Опыт проведения ГРП на разведочных скважинах Южно-Пырейного и Восточно-Таркосалинского месторождений показал эффективность применения данного метода. Применение ГРП на разведочных скважинах позволило получить дополнительную информацию о характере насыщения и фильтрационно-емкостных свойствах продуктивных пластов и существенно снизить капитальные вложения необходимые на этапе ввода в разработку слабоизученных зон залежей углеводородов.

Нужна помощь в написании доклада?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Слайд 1

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время применение технологии ГРП как метода интенсификации и увеличения нефтеотдачи, получило широкое распространение нанефтенасыщенных пластах Российских месторождений. Технология показала достаточно высокую эффективность и позволила не только интенсифицировать приток нефти к забоям добывающих скважин, но иувеличить конечную нефтеотдачу пластов на многих месторождениях.

Подтверждением этого факта является Федоровское месторождение, на котором с 1994 года было проведено 1674 обработоки.

Слайд 2

Целью работы является проанализировать эффективность проведения ГРП наместорождении с последующим выводом рекомендаций данной технологии на период 2016-2018 годы.

Для реализации цели был поставлен и решен ряд задач.

Объектом исследования является скважины с гидравлическим разрывом пласта на Федоровском месторождении.

Федоровское месторождение расположено на территории Ульт-Ягунской сельской администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Месторождение введено в разработку в 1973 году.

Обзорная схема района работ представлена на рисунке на слайде.

Исследования равномерно распределены по площади месторождения.

По результатам анализа геологического строения продуктивных пластов, фильтрационно-емкостных свойств пород коллекторов,характеристик пластовых флюидов, выполнена сводная геолого-физическая характеристика продуктивных пластов Федоровского месторождения.

Слайд 3

Максимальный уровень добычи нефти достигался дважды: в 1983 году в объеме 35 млн.т, в2005 году – в объеме 12.5 млн.т. На протяжении всего периода эксплуатации уровни добычи нефти согласуются с объемами эксплуатационного бурения. Максимальный объем эксплуатационного бурения – 1000 тыс.м.

В настоящее время месторождение находится на стадии стабильной добычи нефти в объемах ~ 8 млн.т.

В период 1997-2012 годов добыча жидкости увеличивается с 63.8 млн.тв 1997 году до 175.6 млн.т в 2012 году, в 2013 году отборы жидкости ограничены до 174.3 млн.т. Графики представлены на слайде.

Слайд 4

Гидравлический разрыв пласта является одним из наиболее эффективных и вместе с тем высоко затратных методов повышения производительности скважин, вскрывающих низкопроницаемые, слабодренируемые коллектора. Данный метод применяется на Фёдоровском месторождении с 1994 года.

За период 1994-2013 годов на месторождении проведено1674 скважинооперации ГРП, из них в добывающих скважинах – 1314 скв.-опер., в нагнетательных – 360 скв.-опер. (в том числе в скважинах,находившихся в отработке на нефть — 282 скв.-опер.).

За счет проведения 1674 скважиноопераций ГРП дополнительно добыто 8852.61 тыс. т нефти.

В процессе проведения работ использовались различные технологии ГРП с широким диапазоном изменения геометрических параметров трещин.

Оценка эффективности ГРП по скважинам действующего фонда производилась с использованием принятых в отрасли характеристик вытеснения. Технологическая эффективность в скважинах, вводимых после бурения, оценивалась методом экспертных оценок, при этом базовые режимы определялись по результатам испытаний разведочных скважин, а также по результатам опробования эксплуатационных скважин перед проведением ГРП.

Слайд 5

Гидравлический разрыв пласта на объекте АС4-8 осуществляется с1999 года. На 01.01.2014 проведено 19 скважиноопераций ГРП, из них в действующих добывающих скважинах – 15, на стадии ввода в эксплуатацию добывающих скважин – 1, в нагнетательных скважинах – 3.

За анализируемый период 2010-2013 годов в 9 добывающих скважинах проведено 12 операций ГРП, в том числе в горизонтальных скважинах –9 скв.-опер., в боковом стволе – 1, в наклоннонаправленных скважинах – 2.

Гидроразрыв пласта в 6 горизонтальных скважинах проводился по различным технологиям: струйный ГРП – 5 скважиноопераций, стандартный– 3, с циклической закачкой – 1.

За счет проведения 9 скважиноопераций ГРП (в 6 скважинах)дополнительно добыто 4.90 тыс. т нефти, при текущей удельной эффективности 0.54 тыс. т/скв.-опер. (0.82 тыс.т/скв.) Средний прирост дебита нефти составил 1.9 т/сут. Ожидаемая удельная эффективность оценивается на уровне 1.52 тыс. т/скв.-опер. (2.28 тыс. т/скв.).

Успешность проведения ГРП на добывающем фонде оценивается науровне 44.4 %.

Учитывая невысокую успешность ГРП и высокую степень заводнения объекта, данный метод воздействия на пласт может использоваться в ограниченных объемах на участках с пониженными фильтрационными свойствами.

Эффективность ГРП в значительной степени зависит от достоверности применяемых исходных данных по скважине и продуктивному пласту, используемых при выборе скважин и составлении проекта проведения ГРП.

Ключевые слова: ГРП, давление разрыва пласта, объем жидкости песконосителя, объем продувочной жидкости

Основные расчетные показатели процесса ГРП:

п — средняя плотность осадочных вышележащих пород (2200÷2600 кг/м 3 ).

- Давление разрыва пласта определяем по формуле

где р — предел прочности песчаника на разрыв, принимаем 2 МПа.

Есть два пути проведения ГРП: через эксплуатационную колонну, и через колонну НКТ.

- Для того чтобы выяснить возможность проведения ГРП через обсадную колонну необходимо определить величину допустимого давления на устье скважины исходя из условий прочности колонны на разрыв от внутреннего давления и прочности резьбовых соединений:

где Dн — наружный диаметр эксплуатационных труб;

Если рассчитанное значение забойного давления получилось больше, чем необходимое давление разрыва, значит давление на устье должно быть:

Поэтому проведение ГРП через обсадную колонну невозможно, следовательно, при гидроразрыве пласта необходимо проводить закачку жидкости по насосно-компрессорным трубам с установкой пакера и якоря, для предохранения эксплуатационной колонны от воздействия избыточных давлений.

К расчетному объему НКТ прибавляется объем затрубного пространства между башмаком НКТ и верхними дырами фильтра.

Необходимый объем продавочной жидкости:

Общая продолжительность процесса гидроразрыва:

где Q — суточный расход рабочей жидкости (рисунок 6), м 3 /сут

где с — эмпирический коэффициент который зависит от горного давления (с=0,02);

где ω — ширина трещины, см

кд.с — проницаемость пласта после проведения ГРП, м 2 ;

- Число насосных агрегатов, задействованных при ГРП:

где qаг=5,1л/с — производительность одного агрегата на второй скорости при р=18,2 МПа (ЦА-400)

- Предварительно, ожидаемый эффект от гидроразрыва, можно определить по приближенной формуле Г. К. Максимовича, в которой радиус скважины rс после ГРП принимается равным радиусу трещины rт:

где Q1 и Q2 — дебит скважин соответственно до и после гидроразрыва.

Фактическая полученные данные о эффективности могут быть несколько ниже, потому что в процессе движения жидкости по трещинам, заполненным песком, мы наблюдаем небольшие потери напора, которые не учитываются формулой.

Вывод: При достоверности исходных данных в рассмотренных расчетных показателях, возможно с высокой точностью рассчитать эффективность предстоящего использования гидроразрыва пласта для увлечения нефтеотдачи пласта.

- Абдуллин Ф. С. Повышение производительности скважин. — М.: Недра, 1975.

- Гейер В. Е., Рабинович М. С. Гидравлика. — М.: Недра, 1987. — 314 с.

- Желтов Ю. П. Разработка нефтяных месторождений. — М.: Недра, 1984г. — 249 с.

- Мищенко И. Т. Расчеты в добыче нефти. — М.: Недра, 1989.

- Муравьев В. М. Справочник по добыче нефти и газа. — М., Издательство Недра, 1988г. -384с.

Основные термины (генерируются автоматически): горизонтальная трещина, давление разрыва пласта, обсадная колонна, объем.

Ключевые слова

Похожие статьи

Оперативное определение эквивалентной циркуляционной.

Кольцевое пространство: обсадная колонна/бурильная колонна.

Во время циркуляции давление, приложенное к пласту, повышается вследствие потерь на трение.

увеличение трещин. разрушение в местах сколов. № 3.

Повышение технологической эффективности направленного.

Снижение давления разрыва в однородных и изотропных по простиранию пластах, с ростом зенитного угла скважины, позволяет управлять ориентацией трещины ГРП путем специальной проводки полого–направленных скважин.

Воздействие промывочной жидкости на продуктивный пласт

В трещиноватый пласт под влиянием избыточного давления могут глубоко проникать не только фильтрат, но и дисперсная

1 – обсадная колонна; 2 – фильтр; 3 – цементный камень; 4 – пакер или подвесное устройство

Реагенты и жидкости для гидравлического разрыва пласта.

Особенности применения различных технологий бурения.

‒ Увеличение скорости проходки и длины горизонтального участка за счет снижения сил трения между колонной и стенками скважины вследствие вращения всей колонны, равномерное доведение нагрузки, на долото и отсутствие дифференциального перепада давления

Особенности очистки горизонтальных стволов скважин

Горизонтальное вскрытие продуктивного пласта позволяет повысить коэффициент извлечения углеводородной продукции.

Во избежание подобных инцидентов рекомендуется вести учет объемов выбуренной породы в режиме реального времени, что позволит в кратчайшие сроки.

Обоснование применения геомеханических моделей при.

Расположение трещины — по всей длине ствола. Расчетный дебит ННС с ГРП — 227 м3/сут

Последствия таких деформационных процессов состоят главным образом в смятиях обсадных колонн, в частичном

Сопутствует порча наземных сооружений, разрыв коммуникаций.

Напряженно-деформированное состояние геологической среды.

Чаще всего разломы состоят не из единственной трещины или разрыва, а

– относительное горизонтальное сжатие или растяжение — 1 мм/м

месторождения, является величина деформации порового объема пласта-коллектора, вызванной падением пластового давления.

Превентивные меры в борьбе с поглощениями при бурении.

Это может произойти в только случае, когда естественные или созданные трещины в породе достаточно велики, чтобы пропустить буровой раствор, и когда давление, создаваемое столбом бурового раствора, превышает поровое давление пласта.

Исследование влияния природной пластовой воды на коррозию.

Скорость и объем выпадения солей зависит от ряда факторов: ‒ первоначальной солевой насыщенности пластовой воды

‒ совместимости пластовых вод различных продуктивных пластов; Рис. 1. Солеобразование в эксплуатационной колонне.

Читайте также: