Доклад сталина на 13 съезде

Обновлено: 27.06.2024

Сергей Баймухаметов

Доклад прозвучал уже после того, как программа съезда была исчерпана - в дополнительный день 25 февраля, на закрытом заседании.

Вдруг в эту массу начали падать с трибуны партийного (?!) съезда слова, доселе не только и не столько неслыханные, сколько – невозможные в том мире, непредставимые. Как такое могло случиться? Никто не знал, что было решено и не до конца решено на секретных заседаниях Президиума ЦК КПСС до начала съезда и уже в ходе съезда, какую борьбу выдержали первый секретарь ЦК Н.С. Хрущев и его сторонники, когда все висело, колебалось на чаше весов.

31 декабря 1955 года Президиум ЦК КПСС создал Комиссию по расследованию массовых репрессий в составе: председатель – секретарь ЦК КПСС Петр Поспелов, члены - секретарь ЦК КПСС Аверкий Аристов, председатель ВЦСПС Николай Шверник, исполняющий обязанности председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Павел Комаров.

13 февраля, за день до открытия съезда, состоялся Пленум ЦК, который утвердил решение Президиума.

Но – нет. Видимо, уже в ходе съезда началась тайная борьба в верхах. Вплоть до тайной отмены решения Президиума и Пленума? Вот свидетельство секретаря ЦК Дмитрия Шепилова:

Значит, первоначальное решение Президиума ЦК и Пленума ЦК от 13 февраля потом тайно отменили?

Теперь процитирую мемуары Хрущева:

В повестке дня ХХ съезда заседания 25 февраля - нет. По официальной повестке, съезд заканчивался 24 февраля.

Значит, изменения были срочно внесены практически в ходе съезда?

Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета партии, избранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно (главным образом в 1937-1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов. (Шум возмущения в зале.)

Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство делегатов XVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с решающим и совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях значительно больше половины - 1108 человек. Уже один этот факт говорит, насколько нелепыми, дикими, противоречащими здравому смыслу были обвинения в контрреволюционных преступлениях, предъявленные, как теперь выясняется, большинству участников XVII съезда партии. (Шум возмущения в зале.)

Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны Сталина, который начал применять массовый террор против кадров партии… Достаточно сказать, что количество арестованных по обвинению в контрреволюционных преступлениях увеличилось в 1937 году по сравнению с 1936 годом более чем в десять раз!

Сталин направил 10 января 1939 года шифрованную телеграмму секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, наркомам внутренних дел, начальникам Управлений НКВД. В этой телеграмме говорилось:

Перелом в сознании

На собрании присутствовало около 750 человек, за предложение Алексеева проголосовали 4 человека.

Тем не менее, сейчас на дворе не только иные времена и иные нравы, но и иной уровень доступа к информации. Все имеют возможность узнать, что и как было. Как бы ни пыталась существующая власть оправдать сталинизм, как бы ни был беспамятен народ, а останутся и будут жить цифры и факты. Например:

В любом случае имели место 50 114 267 приговоров.

Население СССР в 1953 году, в год смерти Сталина, составляло 188 217 000 человек.

На 1 января 1953 года количество заключенных в СССР - 2 468 524.

Если народ захочет, он всегда может обратиться к этой информации и задуматься. Если захочет, конечно.

Оглавление

- Часть 1. Необходимость пересмотра старых доктрин

- Часть 2. Доклад Сталина на XVII съезде ВКП(б). Принципиально новые положения советской политики

- Часть 3. Подготовка страны к радикальной смене курса

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Народная империя Сталина предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Часть 2. Доклад Сталина на XVII съезде ВКП(б). Принципиально новые положения советской политики

4 января 1934 года все центральные газеты Советского Союза опубликовали это интервью. А спустя три недели в Москве открылся XVII съезд ВКП(б). Открылся традиционным отчетным докладом Сталина о работе ЦК за истекшие три с половиной года. Тот же, в свою очередь, начался с неизменной для такого рода докладов характеристики международного положения. Но Сталин ни словом не обмолвился о самом главном, наиболее значимом: об уже предрешенном и единственно возможном повороте во внешней политике.

Затем, вернувшись вдруг к внутренним проблемам, Сталин перечислил по значимости то, на что СССР может рассчитывать в сложившейся международной обстановке. На первое место поставил экономическую и политическую мощь страны, только потом — поддержку трудящихся за рубежом. Но не ограничился учетом классовой солидарности, а тут же присоединил к ней не менее, судя по контексту, значимое — наличие стран, не заинтересованных в развязывании новой войны, имея в виду прежде всего Францию. На последнее же место поставил Красную армию, признав тем ее слабость, порожденную отсутствием современного вооружения, так как оборонную промышленность лишь предстояло создать — в ходе выполнения второго пятилетнего плана.

Не упомянул докладчик и о высылке в октябре 1932 года Зиновьева в Кустанай и Каменева в Минусинск, правда, возвращенных в Москву год спустя.

Говоря так, Сталин уже не оставил сомнения у слушателей, что имеет в виду в равной степени руководителей и партийных, и советских, всех. Без различия чинов и рангов.

Существовавшие с лета 1930 года функциональные отделы ЦК ВКП(б) — организационно-инструкторские, административно-хозяйственные и профсоюзных кадров, культуры и пропаганды, агитации и массовых кампаний — ликвидировались. Вместо них впервые за всю историю партии образовывались отраслевые — промышленный, транспортный, сельскохозяйственный, планово-финансово-торговый, которые должны были осуществлять повседневное наблюдение за работой соответствующих наркоматов и ведомств. Сходными задачами наделялся и еще один отдел, политико-административный, призванный контролировать силовые органы: союзные — Наркомата по военным и морским делам, суд и прокуратуру, ОГПУ; республиканские — наркоматы внутренних дел, юстиции. Другую чисто партийную группу, составляли отделы культуры и пропаганды, Институт Маркса — Энгельса — Ленина (на правах отдела), руководящих партийных органов (ОРПО). Последнему отделу предстояло не столько наблюдать за работой, сколько, подбирать и представлять на утверждение ПБ кандидатуры на должности первых и вторых секретарей ЦК нацкомпартий, крайкомов и обкомов, председателей совнаркомов союзных и автономных республик, край — и облисполкомов, согласовывать состав соответствующих центральных комитетов и бюро [30] .

Тем самым, узкое руководство в лице ПБ с помощью вроде бы обычной, административной по характеру, реформы устанавливало абсолютный и, к тому же, вполне официальный — все перемены закреплялись новой редакцией устава партии, контроль над всеми без исключения наркоматами и комитетами.

Делегаты съезда, давно привыкшие ко всевозможным реорганизациям, в том числе и партаппарата, видимо всерьез не задумались ни о заявлении Сталина о бюрократии как главном источнике всех трудностей, ни о предложении Кагановича. Единогласно утвердили предложенные им резолюции по обоим докладам, новый устав партии. Одобрили и предложенный им состав ЦК, существенно не отличавшийся от предыдущего.

Вторую по важности группу членов ЦК, 35 процентов от его численности, составили партийные функционеры рангом несколько ниже. Первые секретари почти всех региональных партийных организаций: К. Я. Бауман — Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б), Л. П. Берия — Закавказского крайкома, И. М. Варейкис — обкома Центральной черноземной области, Е. Г. Евдокимов — Северо-Кавказского крайкома, А. А. Жданов — Горьковского обкома, В. И. Иванов — Северного обкома, А. И. Икрамов — ЦК КП(б) Узбекистана, И. Д. Кабаков — Свердловского обкома, А. И. Криницкий — Саратовского обкома, Л. И. Лаврентьев — Дальневосточного крайкома, Л. И. Мирзоян — Казахстанского крайкома, И. П. Носов — Ивановского обкома, М. О. Разумов — Восточно-Сибирского крайкома, И. П. Румянцев — Западного обкома, К. В. Рындин — Челябинского обкома, М. М. Хатаевич — Днепропетровского обкома, Б. П. Шеболдаев — Азово-Черноморского крайкома, Р. И. Эйхе — Западно-Сибирского крайкома. Вторые секретари: К. И. Николаева — Ивановского обкома, Н. С. Хрущев — МК и МГК.

Руководители остальных, подчиненных непосредственно ЦК ВКП(б) региональных партийных организаций, ЦК КП(б) Белоруссии — Н. Ф. Гикало, Средне-Волжского крайкома — В. П. Шубриков, Нижне-Волжского крайкома — В. В. Птуха, Татарского обкома — А. К. Депа, Башкирского — Я. Б. Быкин, Крымского — К. А. Семенов, были избраны кандидатами в члены ЦК.

Ко второй же группе членов ЦК — партийных функционеров — следует отнести и заведующих ликвидированных отделов: А. И. Стецкого — культуры и пропаганды, Н. И. Ежова — распределительного, а также ответственных работников исполкома Коминтерна — В. Г. Кнорина, Д. З. Мануильского, И. А. Пятницкого.

Менее представительно выглядели в составе ЦК советские работники. Главы союзных наркоматов: О. С. Лобов — лесной промышленности, И. Е. Любимов — легкой промышленности, М. М. Литвинов — иностранных дел, Г. Г. Ягода — председатель ОГПУ, Я. А. Яковлев — земледелия, а также председатель правления Центросоюза И. А. Зеленский (в 1921–1924 годах первый секретарь МК, в 1924 — секретарь ЦК РКП(б), в 1925–1931 — председатель Средне-Азиатского бюро ЦК ВКП(б)). Первые заместители наркомов союзных наркоматов: Н. К. Антипов — упраздненного съездом РКИ, И. П. Жуков — связи, М. М. Каганович и Ю. Л. Пятаков — тяжелой промышленности, К. В. Уханов — снабжения, В. И. Межлаук — председателя Госплана. Руководители республиканских структур: председатель СНК РСФСР Д. Е. Сулимов, его заместитель Д. З. Лебедь, нарком просвещения РСФСР А. С. Бубнов, полномочный представитель ОГПУ по УССР и председатель ГПУ УССР В. А. Балицкий [31] .

Сталин сохранил за собою общее руководство как председательствующий на заседаниях ПБ и секретариата, то есть право утверждать ту или иную повестку дня для них и определять степень готовности выносимых на их рассмотрение проектов решений. Схожие функции, но только применительно к СНК СССР, остались за Молотовым. Ворошилов, как и прежде, возглавлял то самое ведомство, которое со времен гражданской войны рассматривалось всеми как главная гарантия существования и безопасности советской власти — Наркомат по военным и морским делам. Орджоникидзе продолжал лично контролировать важнейшую в условиях индустриализации тяжелую промышленность, включавшую теперь и такие новые для страны отрасли, как авиационная, автомобильная, тракторная.

Тому же Жданову, утвержденному поначалу еще и заведующим сельскохозяйственным отделом, вверили заботу обо всем аграрном секторе, то есть наркоматах земледелия, зерновых и животноводческих совхозов, комитете заготовок при СНК СССР. Затем, с 10 апреля, став заведующим другим отделом, планово-финансово-торговым [32] , получил контроль за деятельностью наркоматов финансов, внешней торговли, снабжения, Госбанка СССР.

Однако значение данного документа отнюдь не ограничивалось заурядной проблемой установления обычной четкой субординации в партийном аппарате, не оказалось ограниченным решением всего лишь чисто административных задач. В действительности, постановление установило двойной контроль за деятельностью всех без исключения наркоматов и ведомств, региональных структур. И сделало это самым простым способом — концентрацией вопросов подбора и расстановки кадров только в соответствующих отделах ЦК.

Ставшее несомненным усиление власти, сконцентрированной в руках сталинской группы, невозможно объяснить властолюбием Сталина. Несомненно, за этим стояло совершенно иное. Прежде всего, жесткая необходимость именно такого шага в условиях реальной военной опасности, угрозы весьма близкого по времени нападения на СССР одновременно с Запада и Востока. А кроме того, сталинская группа неожиданно оказалась перед весьма сложной дилеммой. От нее требовалось, и притом незамедлительно, во всеуслышание подтвердить одно из двух. Либо верность идеям мировой революции, но в таком случае предстать перед западными демократиями двуличными политиканами, доверять которым ни в коем случае нельзя. Либо столь же открыто отречься от вчерашних принципов, окончательно отказавшись от тех идей, который продолжали исповедовать Троцкий и его сторонники.

Интересная оценка международной ситуации и международного положения Советского Союза содержится в докладе Сталина на восемнадцатом съезде партии за полгода до начала Второй мировой войны. Этот доклад называется

«Характерная черта новой империалистической войны состоит в том, что она не стала еще всеобщей, мировой войной. Войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя интересы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции, США, а последние пятятся назад и отступают, давая агрессорам уступку за уступкой.

Таким образом, на наших глазах происходит открытый передел мира и сфер влияния за счет интересов неагрессивных государств без каких-либо попыток отпора и даже при некотором попустительстве со стороны последних.

Невероятно, но факт.

Чем объяснить такой однобокий и странный характер новой империалистической войны?

Как могло случиться, что неагрессивные страны, располагающие громадными возможностями, так легко и без отпора отказались от своих позиций и своих обязательств в угоду агрессорам?

Не объясняется ли это слабостью неагрессивных государств? Конечно, нет! Неагрессивные, демократические государства, взятые вместе, бесспорно сильнее фашистских государств и в экономическом и в военном отношении.

Чем же объяснить в таком случае систематические уступки этих государств агрессорам?

Это можно было бы объяснить, например, чувством боязни перед революцией, которая может разыграться, если неагрессивные государства вступят в войну и война примет мировой характер. Буржуазные политики, конечно, знают, что первая мировая империалистическая война дала победу революции в одной из самых больших стран. Они боятся, что вторая мировая империалистическая война может повести также к победе революции в одной или в нескольких странах.

Но это сейчас не единственная и даже не главная причина. Главная причина состоит в отказе большинства неагрессивных стран, и прежде всего Англии и Франции, от политики коллективного отпора агрессорам, в переходе их на позицию невмешательства, на позицию “нейтралитета”.

«В политике невмешательства сквозит стремление, желание не мешать агрессорам творить свое черное дело, не мешать, скажем, Японии впутаться в войну с Китаем, а еще лучше с Советским Союзом, не мешать, скажем, Германии увязнуть в европейских делах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, выступить на сцену со свежими силами — выступить, конечно, “в интересах мира” и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия.

Как мы знаем из истории, почти так все и было. Запад не спешил бороться с фашизмом, высадился в Нормандии только в 44 году, и теперь раскручивает миф про спасение Европы не только от нацизма, но и от большевизма.

Интересны также и примеры, которые Сталин приводит в качестве доказательств своих тезисов.

«Взять, например, Японию. Характерно, что перед началом вторжения Японии в Северный Китай все влиятельные французские и английские газеты громогласно кричали о слабости Китая, об его неспособности сопротивляться, о том, что Япония с ее армией могла бы в два-три месяца покорить Китай. Потом европейско-американские политики стали выжидать и наблюдать. А потом, когда Япония развернула военные действия, уступили ей Шанхай — сердце иностранного капитала в Китае, уступили Кантон — очаг монопольного английского влияния в Южном Китае, уступили Хайнань, дали окружить Гонконг. Не правда ли, все это очень похоже на поощрение агрессора: дескать, влезай дальше в войну, а там посмотрим.

Или, например, взять Германию. Уступили ей Австрию, несмотря на наличие обязательства защищать ее самостоятельность, уступили Судетскую область, бросили на произвол судьбы Чехословакию, нарушив все и всякие обязательства, а потом стали крикливо лгать в печати о “слабости русской армии”, о “разложении русской авиации”, о “беспорядках” в Советском Союзе, толкая немцев дальше на восток, обещая им легкую добычу и приговаривая: вы только начните войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо. Нужно признать, что это тоже очень похоже на подталкивание, на поощрение агрессора.

Характерен шум, который подняла англо-французская и северо-американская пресса по поводу Советской Украины. Деятели этой прессы до хрипоты кричали, что немцы идут на Советскую Украину, что они имеют теперь в руках так называемую Карпатскую Украину, насчитывающую около 700 тысяч населения, что немцы не далее, как весной этого года, присоединят Советскую Украину, имеющую более 30 миллионов, к так называемой Карпатской Украине. Похоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований.

Конечно, вполне возможно, что в Германии имеются сумасшедшие, мечтающие присоединить слона, то есть Советскую Украину, к козявке, то есть к так называемой Карпатской Украине. И если действительно имеются там такие сумасброды, можно не сомневаться, что в нашей стране найдется необходимое количество смирительных рубах для таких сумасшедших. ….

Сталин указывает на то, что после Мюнхенского соглашения 30сентября 1938 года, которое привело к передаче Судетской области Германии, в западной прессе развернулась кампания по умалению возможностей Красной Армии. Это было необходимо, чтобы приободрить Гитлера в дальнейших планах по захвату Чехословакии.

Так же мы видим, что Сталин в докладе указывает на демагогию в западной прессе, касающуюся Подкарпатской Руси (которая экстренно была переименована в Карпатскую Украину), смысл которой состоял в необходимости вызвать сепаратное движение на Украине с целью отделения от Советского Союза.

Нужно отметить, что эту речь Сталин произнес 10 марта 1939 года. В этот момент еще не было известно о том, как именно будет расчленена Чехословакия. Немецкие войска войдут в Чехию только 15 марта 1939 года. Но западная пресса во всю уже строила планы по созданию националистического движения на Украине. Более того, пресса еще и возмущается, что Гитлер требует колоний и торгуется, вместо того. чтобы идти дальше на восток. Вопреки ожиданиям запада, Гитлер не стал оккупировать и Словакию, а подписал со Словакией союзный договор. Также он отдал Венгрии и Подкарпатскую Русь. 12 марта А.Гитлер сообщил регенту Венгрии адмиралу Хорти, что Германия не будет препятствовать венгерской оккупации чехословацкого Закарпатья. К 18 марта 1939 года венгерские войска заняли эту территорию. Только после этого появилась нота протеста Англии и Франции от 17 марта 1939 года. По сути это был протест не против оккупации Чехии, а против нерешительности Гитлера, который не стал захватывать Словакию и Закарпатье. Гитлер захватил новую территорию и вооружение, которым можно было обеспечить 40 дивизий, а применить его некуда. И стратегам из Лондона пришлось разрабатывать новые планы и идти на дальнейшие уступки Гитлеру, чтобы таки развязать войну с Советским Союзом.

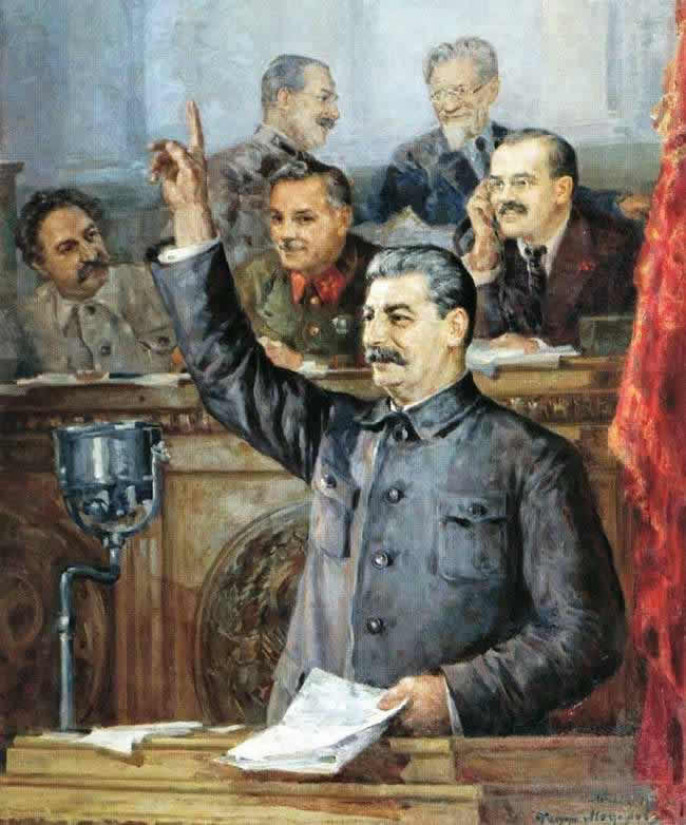

Фото: ссылка

Мир не знал и, наверное, никогда не узнает более справедливой, народной и грамотной Конституции, чем Конституция СССР 1936 года. Советская Конституция открывала новую, прекрасную эру в развитии человечества. Это была полная победа над капитализмом со всей его мерзостью. Художник Ф. А. Модоров сумел передать радость Сталина и членов правительства достижениями советских людей в науке, культуре, хозяйственном строительстве и закреплении в Конституции их прав и обязанностей, приведших к созданию прекрасной страны с прекрасными, действительно свободными людьми.

Новая Конституция с небольшими изменениями сохраняла национально-государственное устройство СССР, определённое Конституцией 1924 года. Принятие указанного основного Закона страны являлось одним из главных событий довоенного времени.

В обсуждении Конституции 1936 года участвовало 75 млн. чел., в периодической печати было опубликовано 1,5 млн. предложений, дополнений, поправок. Но ни одна поправка, нарушающая равенство или ущемляющая существовавшие права республик, не была принята. Сталин сохранил право выхода республик из состава СССР. Очевидно, что разногласие в этом вопросе между Лениным и Сталиным было умышленно раздуто лицами, заинтересованными в противопоставлении Ленина Сталину.

В СССР не было угнетённых, эксплуатируемых, подчинённых и зависимых народов. Равенство республик в СССР подтверждалось каждый день и каждый час на протяжении всего времени сталинского правления и существования Советского Союза. Но даже сейчас, когда всеми республиками было реализовано право на самоопределение вплоть до отделения и образования независимых государств, Запад и его слуги внутри бывших республик продолжают утверждать об отсутствии равенства республик в СССР.

И после развала СССР на Западе продолжают защищать диссертации по национальной политике СССР, в котором якобы эксплуатировалась русская или другие нации. Надо отметить, что мнение о республиках, как колониях, упорно поддерживается в бывших республиках СССР. В Российской Федерации, напротив, уже не одно десятилетие настойчиво навязывается и всячески поддерживается мнение о том, что РСФСР кормила все республика СССР, а сама жила крайне бедно. Постепенно такое мнение переносится на национальные образования сегодняшней Российской Федерации.

Либералы и националисты России берут на вооружение составленные с далеко идущими целями утверждения об угнетении в СССР русской нации точно так же, как либералы и националисты республик берут на вооружение утверждения об угнетении русскими жителей республик. Национальная карта начинает разыгрываться на территории сегодняшней России. За словами о национальном русском государстве стоит цель расчленения и уничтожения Российской Федерации по примеру расчленения и уничтожения СССР.

Пропагандистам такого мнения остаётся только ждать, когда русский народ созреет для того, чтобы сбросить иго других наций и начать жить в своём маленьком однородном по национальному составу русском доме. Этого ждёт Америка, этого ждёт Европа, этого ждут все геополитические противники России, чтобы маленькое, лишённое силы русское государство уничтожить на вечные времена, а русскую нацию истребить до последнего человека. Вот такие ужасные планы стоят за сравнительно безобидными разговорами о положении русской нации в России.

Именно представители кругов, поддерживающие трактовку национального вопроса, согласно которой в СССР жили, а в России все нации живут за счёт русских, на каждом углу кричат о ненужности для России Крыма, Северного Кавказа, недопустимости помощи Донбассу, напрасной поддержке жителей Абхазии и Приднестровья. Именно по причине их вмешательства Россия отказывается принять в свой состав Абхазию, Приднестровье, Донецкую и Луганскую области и другие желающие вернуться в её состав народы.

Запад страшно боится усиления Росси. Воссоединение с Крымом шокировало наших извечных противников. Чтобы не допустить подобного, Запад начал организованную кампанию против России. Эта кампания по своему размаху сопоставима только с кампанией по дискредитации Советского Союза. Приложив немало сил к разрушению Советского Союза, Запад создал Евросоюз, но клеймит позором Россию и русских за стремление к воссоединению.

Конституция СССР от 5 декабря 1936 года утвердила существование в СССР двух дружественных классов: рабочих и крестьян. Она указывала, что политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, а экономическую основу - социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства. Конституция предусматривала две формы социалистической собственности - государственную (всенародное достояние) и колхозно-кооперативную.

Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства в СССР, Конституцией допускалось мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.

Конституция гарантировала правовую охрану личной собственности граждан СССР, приобретенной на трудовые доходы и сбережения, жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, предметы домашнего хозяйства и обихода, личного потребления, а также право наследования личной собственности. Конституция утвердила положение о том, что хозяйственная жизнь страны регулируется государственным народнохозяйственным планом.

Конституция обязывает государство обеспечить рабочим местом каждого трудоспособного гражданина страны. Надо отметить, что действительно с начала 1930-х годов до 1991 года (год ликвидации СССР) безработица в СССР отсутствовала. Каждая союзная республика также имела свою Конституцию, соответствующую с Конституции СССР.

Высшим органом власти в СССР являлся Верховный Совет. Верховный Совет СССР состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Обе палаты Верховного Совета СССР: Совет Союза и Совет Национальностей были равноправны. Законы считались принятыми, если получали в обеих палатах простое большинство голосов. Высшим органом власти в период между сессиями ВС СССР являлся подотчетный ему Президиум, избиравшийся на совместном заседании обеих палат. Верховный Суд СССР избирался Верховным Советом СССР сроком на пять лет.

Высший надзор за точным исполнением законов наркоматами (министерствами) и учреждениями, должностными лицами и гражданами Конституция возлагала на прокуратуру СССР. Конституция СССР закрепляла основные права и свободы граждан СССР, а Конституции союзных республик – граждан союзных республик. Граждане всех республик СССР имели право: на труд, на отдых; на материальное обеспечение в старости; на образование и другие права.

Наряду с правами Конституция содержала и обязанности по соблюдению Конституции, исполнению Закона, соблюдению дисциплины труда, службе в Вооружённых силах СССР и другие. Конституция переименовала Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в Советы депутатов трудящихся и отменила ограничения избирательного права для лиц, которые в прошлом эксплуатировали чужой труд. Конституция СССР 1936 г. была самой демократической конституцией в мире. В целом политическое развитие СССР после чрезвычайного периода Великой Отечественной войны и восстановления народного хозяйства соответствовало ориентирам, заданным Конституцией 1936 г. - в рамках именно того типа общества, каким был СССР.

Перечень использованных материалов

3. Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. Книга первая. От

начала до Великой Победы. (Серия: История России. Современный взгляд). - М.: Алгоритм, 2002. - 528 с.

Читайте также:

- Лидер доклад по социологии

- Государственный национальный доклад о состоянии и использовании земель в российской федерации в 2010 году

- Доклад о результатах деятельности уполномоченного по правам ребенка в рязанской области в 2019 году

- Доклад на тему психическое здоровье

- Определение величины страхового возмещения доклад