Доклад по химии актиноиды

Обновлено: 02.07.2024

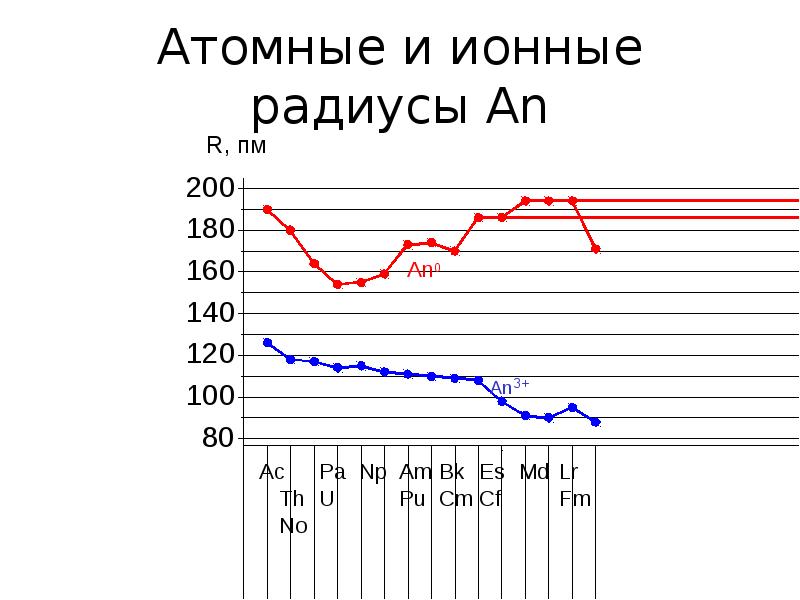

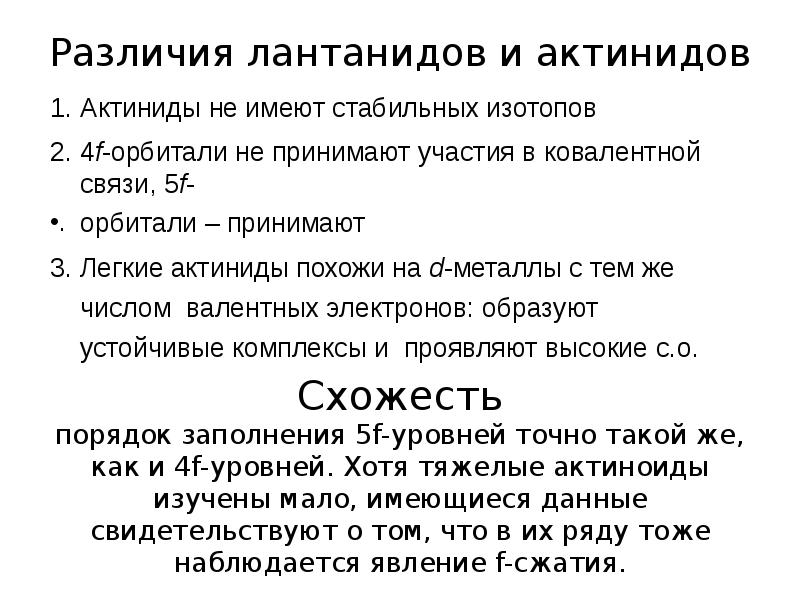

Актиноиды (Th–Lr) во многих отношениях сходны с лантаноидами: порядок заполнения 5f-уровней точно такой же, как и 4f-уровней (табл.8.13). Хотя тяжелые актиноиды изучены мало, имеющиеся данные говорят о том, что в их ряду также наблюдается явление f-сжатия (рис. 8.16).

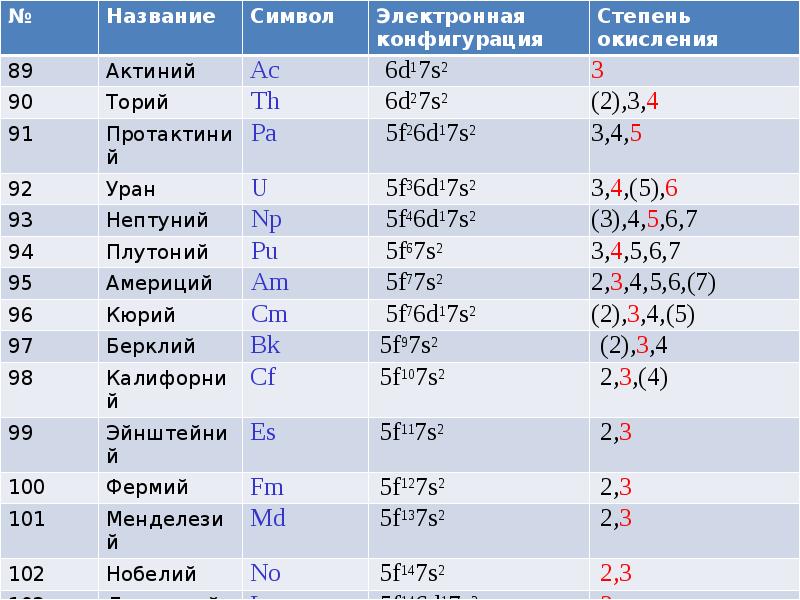

Электронные конфигурации и степени окисления 5f-элементов (актиноидов).

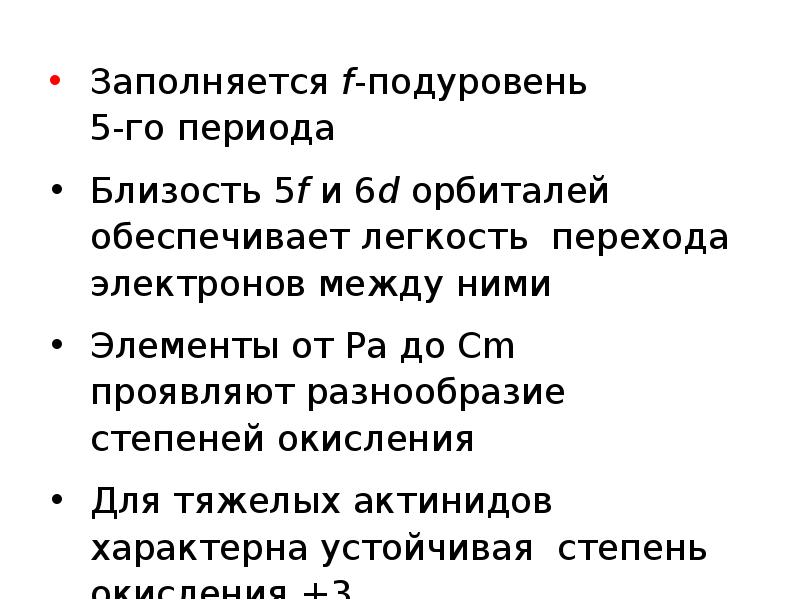

Отличия актиноидов и лантаноидов обусловлены тем, что у актиноидов энергетические уровни 5f и 6d стабилизируются по мере возрастания атомного ядра несколько иным способом, чем у лантаноидов: у легких актиноидов более устойчивы 6d-орбитали, а у тяжелых – 5f (рис. 8.16).

Для элементов с атомными номерами 90–95 энергия 5f- и 6d-подуровней примерно одинакова. Последнее затрудняет однозначное определение электронной конфигурации элемента. Так для Np одинаково вероятны и 5f46d17s2, и 5f56d07s2 электронные состояния.

Этим объясняются различия в химии актиноидов и лантаноидов. У элементов с атомными номерами 91–95 (Th–Am) электронные переходы происходят легко. Эти элементы поливалентны и в этом подобны d-элементам. Более того, для них степень окисления III вообще мало характерна. Получен семивалентный нептуний, уран легко может быть переведен в шестивалентное состояние, протактиний проявляет степень окисления пять, а для тория трудно получить соединения, в которых он имел бы степень окисления ниже четырех.

Однако по мере заполнения 5f-уровней электронные конфигурации атомов стабилизируются, переход 5f-электронов в 6d-состояние становится все более затрудненным. Поэтому элементы Bk–Lr, ведут себя как типичные f-элементы, а по свойствам близки к лантаноидам. Для них основной степенью окисления является III.

Устойчивость энергетических уровней 5f и 6d у актиноидов.

Поскольку наиболее долгоживущими элементами являются первые 5f-элементы (Th–Am), их химические свойства изучены лучше, а многообразие проявляемых степеней окисления в значительной мере отличает их от типичных 4f-элементов и тяжелых 5f-элементов.

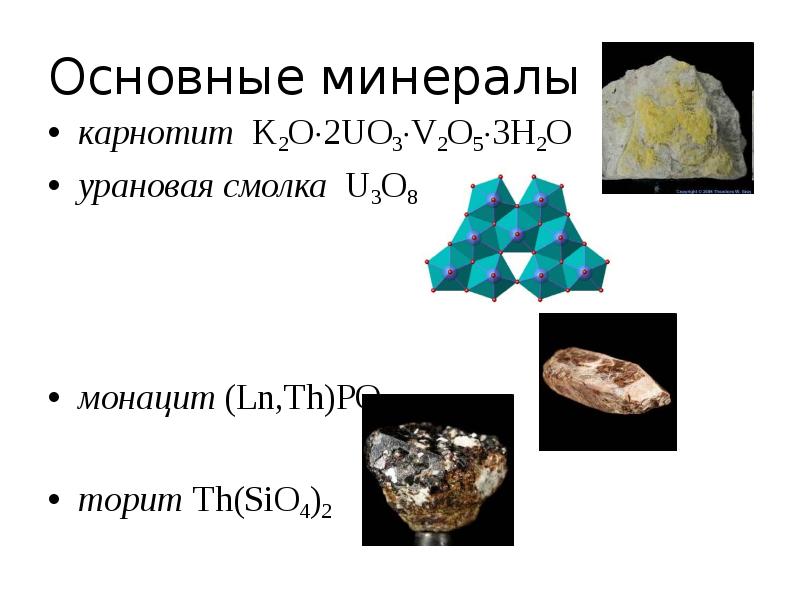

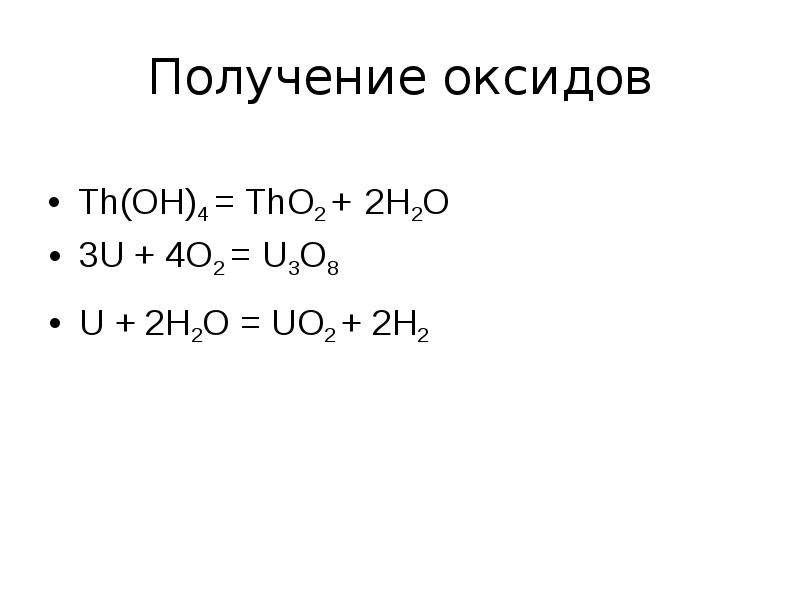

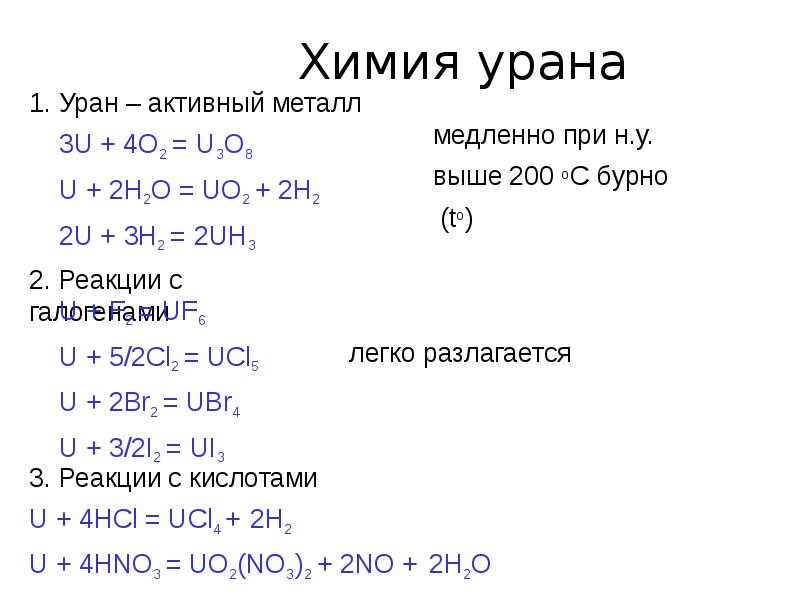

С водородом актиноиды образуют гидриды переменного состава (ThH2, Th4H15; PaH2–2,7; AmH2–2,7), но для урана можно получить и стехиометрический гидрид UH3. В общем случае гидриды этих элементов термически менее устойчивы, чем гидриды 4f-элементов. С кислородом актиноиды образуют оксиды, соответствующие их наиболее устойчивым степеням окисления (ThO2, PaO2, Pa2O5, NpO2 и др.). К исключительно сложным следует отнести систему уран–кислород. Характерными для урана являются оксиды UO2 – UO2,25; U3O8 и UO3, из них наиболее устойчив U3O8 (UO2∙2UO3) – урановая смолка.

Отличительной особенностью кислородсодержащих соединений актиноидов в высших степенях окисления V, VI является наличие катионных группировок и или , . Эти группировки называются иловыми оксоионами. Например, – уранил, – протактинил. Оксоионы устойчивы и сохраняются без изменения в разнообразных химических реакциях:

Особая устойчивость оксоионов объясняется тем, что связь между атомами актиноида и кислорода формально можно рассматривать как тройную:

Название А. (от актиний и греч. éidos — вид) означает — подобные актинию. Оно дано А. по аналогии с лантаноидами — семейством из 14 элементов, также относящихся к III группе системы Менделеева и следующих в 6-м периоде за лантаном. Свойства элементов обоих семейств во многом сходны друг с другом.

Близость химических свойств А. между собой и их сходство с лантаноидами связаны с особенностями строения электронных оболочек атомов этих семейств. Как известно, атом состоит из ядра и электронных оболочек, число которых равно номеру периода элемента в таблице Менделеева (у А. электронных оболочек 7). Отличие А. (и соответственно лантаноидов) от др. элементов состоит в том, что при переходе от первого А. — Th (Z = 90) ко второму — Pa (Z = 91) и т. д. вплоть до последнего А. — Lr (Z = 103), каждый новый электрон, появляющийся в атомах параллельно с увеличением атомного номера (Z), попадает не на внешние оболочки (6-ю и 7-ю от ядра), как это бывает обычно, а заполняет более близкую к ядру 5-ю оболочку. У лантаноидов (число оболочек 6) также заполняется электронами более близкая к ядру 4-я оболочка (а не наружные — 5-я и 6-я). Таким образом, у элементов обоих семейств происходит заполнение 3-й снаружи электронной оболочки, а строение 2 наружных оболочек оказывается сходным. Число электронов на этих наружных оболочках у А. и лантаноидов, как правило, не отличается более чем на 1, причём почти во всех случаях представители каждого из семейств, равноудалённые соответственно от лантана и актиния, содержат на 2 наружных оболочках строго одинаковое число электронов. (Здесь изложен лишь принцип заполнения электронных оболочек у атомов обоих семейств; во многих случаях, особенно у А., порядок заполнения сложнее. См. Атом и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева). Электронные конфигурации атомов А. даны в таблице.

То обстоятельство, что при переходе от Th к Lr число электронов на 2 внешних оболочках, как правило, не изменяется, а положительный заряд ядра постепенно возрастает, вызывает более сильное притяжение внешних электронов к ядру и приводит к т. н. актиноидному сжатию: у нейтральных атомов и ионов А. одинаковой валентности при увеличении атомного номера радиусы не увеличиваются, как это обычно бывает, а даже несколько уменьшаются (например, радиус U3+ равен 1,03, Np3+ — 1,01, Pu3+ — 1,00, Am3+ — 0,99 и т. д.).

Химические свойства элемента зависят в основном от числа электронов на наружных слоях и размера атомных и ионных радиусов, поэтому не удивительно, что во-первых, свойства А. близки между собой, и, во-вторых, химическое поведение А. и лантаноидов обладает большим сходством. Это сходство особенно заметно тогда, когда элементы находятся в одинаковом валентном состоянии. Так, 3-валентные А. образуют те же нерастворимые соединения (гидроокиси, фториды, карбонаты, оксалаты и др.), что и 3-валентные лантаноиды; трифториды, трихлориды и другие аналогичные соединения 3-валентных А. образуют изоструктурные ряды [другими словами, соединения, входящие в такие ряды, например в ряд MeCl3, где Me — атом А., обладают сходными кристаллическими решётками, параметры которых постепенно уменьшаются по мере роста атомного номера (Z) атома А.]. Такие же изоструктурные ряды образуют двуокиси, тетрафториды, гексафториды и другие соединения А. По склонности к гидролизу соединения 5-валентных А., например пентахлориды, очень близки между собой. В растворах 6-валентные А. существуют в виде МеО22+-ионов и т. д. Приведённые примеры далеко не исчерпывают всех случаев сходства А., пои на них можно убедиться в его наличии.

Свойства элементов, отнесённых Сиборгом к числу А., по рассмотренным выше причинам, значительно сильнее различаются между собой, чем свойства лантаноидов, и поэтому вопрос о том, существует ли в действительности в 7-м периоде семейство А. (аналогичное семейству лантаноидов 6-го периода), или строение 7-го периода в этой его части более сложное, долгое время не был решен до конца. Решающее значение для окончательного вывода о строении 7-го периода имело изучение химических свойств 104-го элемента — курчатовия (открытого Г. Н. Флёровым с сотрудниками в 1964), проведённое в 1966 под руководством чешского химика И. Звары в Дубне (СССР). Оказалось, что по своим свойствам курчатовий резко отличается от предшествующих элементов и представляет собой аналог гафния, принадлежащего уже к IV группе периодической системы. Теоретические же расчёты показывают, что число элементов, у которых заполняется f-подуровень 3-й снаружи электронной оболочки, должно быть равно 14, и поэтому следует принять, что семейство 14 А. начинается с Th и завершается у Lr. В настоящее время все А., как и лантаноиды, принято размещать в отдельном ряду внизу периодической системы.

Из-за близости химических свойств А., особенно трансурановых, отделить их друг от друга крайне сложно. Для разделения А. очень полезным оказался метод ионообменной хроматографии, которым широко пользуются и для разделения лантаноидов. Поскольку этот метод сыграл важную роль в открытии и изучении А. и, кроме того, даёт ясное представление о работе с этими элементами, с ним стоит познакомиться подробнее. Стеклянную трубку, расположенную вертикально, заполняют специальным органическим полимером или смолой, а затем на этот полимер подают раствор, содержащий, например, 3-валентные ионы А. Ионы реагируют с полимером и оказываются связанными с ним химически. Для извлечения А. из трубки колонки через неё пропускают раствор, который содержит вещества, способные образовывать с ионами А. более прочные связи, чем органический полимер. Порядок выхода А. из колонки зависит, в основном, от ионного радиуса элементов, причём можно подобрать такие условия, что быстрее всего колонку покинут ионы с наименьшими радиусами. Т. к. радиусы ионов от Th к Lr постепенно уменьшаются, то выход ионов А. будет происходить в последовательности, обратной их атомным номерам Z. Порядок в выходе А. выполняется столь строго, что даёт возможность по наличию радиоактивных атомов в той или иной порции раствора, прошедшего через колонку, сделать вывод, какие именно элементы присутствуют в смеси, и точно определить их порядковые номера. Метод обладает высокой избирательностью, требует небольших затрат времени и пригоден даже тогда, когда в наличии имеется лишь несколько атомов элемента. Он был использован, в частности, при открытии Bk, Cf, Es, Fm и Md.

Из всех А. к настоящему времени практическое. применение находят главным образом Th, U и Р . Изотопы 233U, 235U и 239Pu служат как ядерное горючее в атомных реакторах и играют роль взрывчатого вещества в атомных бомбах. Некоторые изотопы А. (238Pu, 242Cm и др.), испускающие a-частицы высокой энергии, могут служить для создания источников тока со сроком службы до 10 лет и более, необходимых, например, для питания навигационной радиоаппаратуры спутников. В таких источниках тока тепловая энергия, выделяющаяся при радиоактивном распаде, при помощи специальных устройств преобразуется в электрический ток. Изучение свойств А. имеет большое теоретическое значение, т. к. позволяет расширить знания о свойствах атомных ядер, химическом поведении элементов и т. д.

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Актиноиды и их применение. Презентация на заданную тему содержит 20 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Актиноиды семейство из 14 химических элементов с атомными номерами Z 90-103, которые расположены в 7 периоде периодической таблицы за актинием Ас и относящихся, как и актиний, к III группе таблицы.

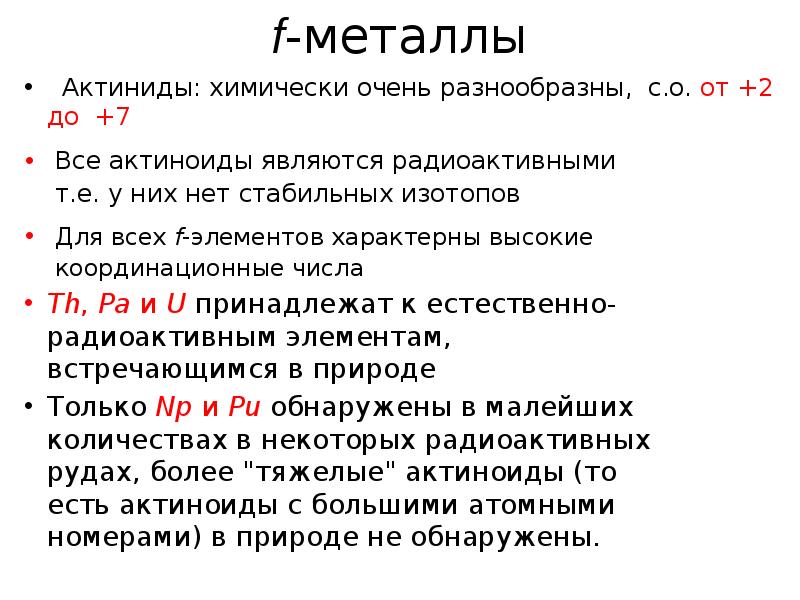

Заполняется f-подуровень 5-го периода Заполняется f-подуровень 5-го периода Близость 5f и 6d орбиталей обеспечивает легкость перехода электронов между ними Элементы от Pa до Cm проявляют разнообразие степеней окисления Для тяжелых актинидов характерна устойчивая степень окисления +3

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Описание презентации по отдельным слайдам:

Актиноиды – семейство, состоящее из 14 радиоактивных химических элементов III группы 7-го периода периодической системы с атомными номерами 90-103. Находится в верхней строке.

К данной группе относят : торий, проактиний, уран, нептуний, плутоний, амерций, кюрий, берклий, калифорний, эйнштейний, фермий, менделевий, нобелий и лоуренсий.

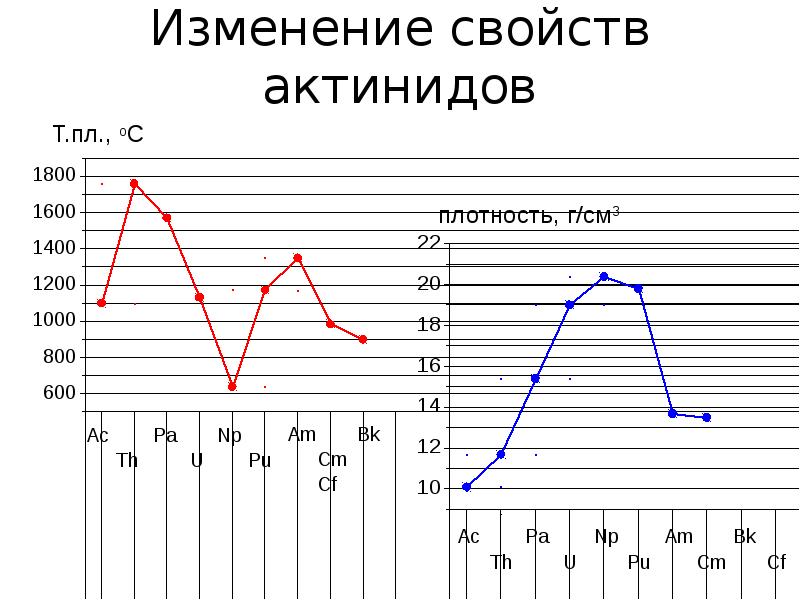

Физические свойства. Типичные металлы. Мягкие, имеют серебристый цвет, достаточно высокую плотность и пластичность. Некоторые можно разреть ножом. Температура плавления актиноидов изменяется при увеличении числа f-электронов нелинейно.

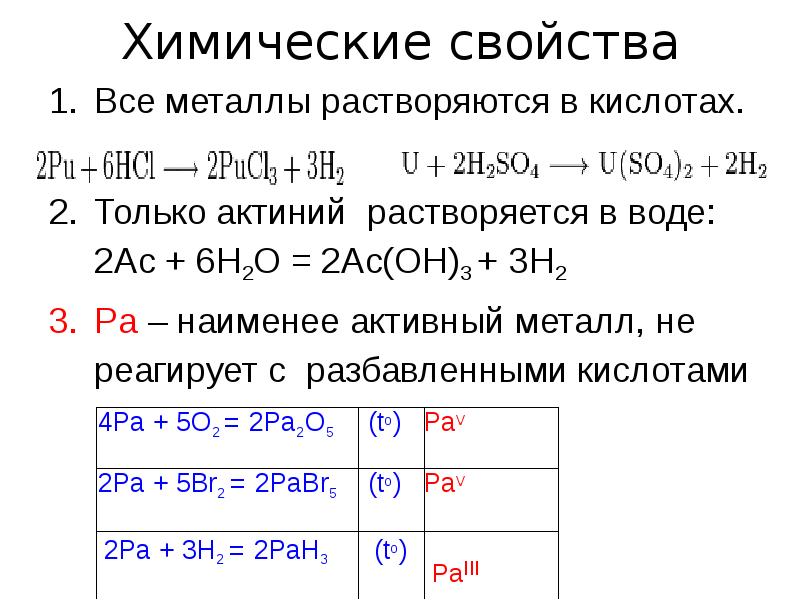

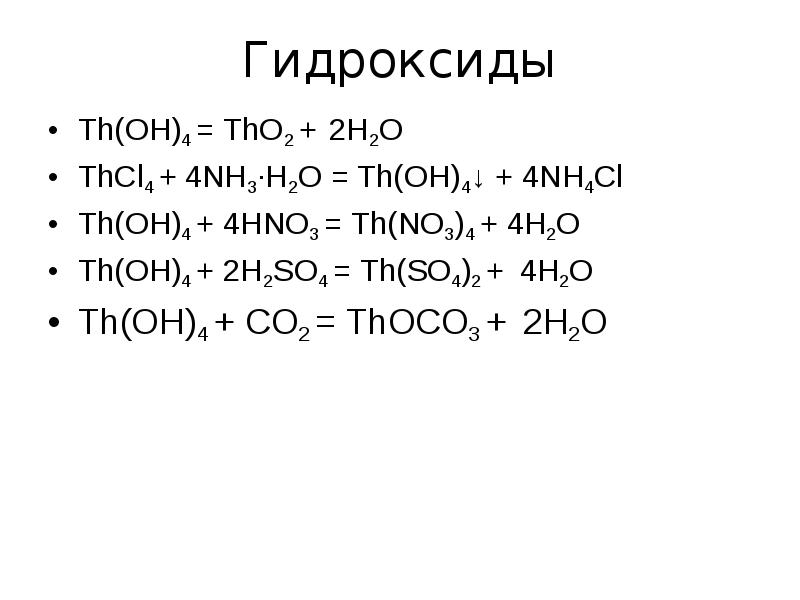

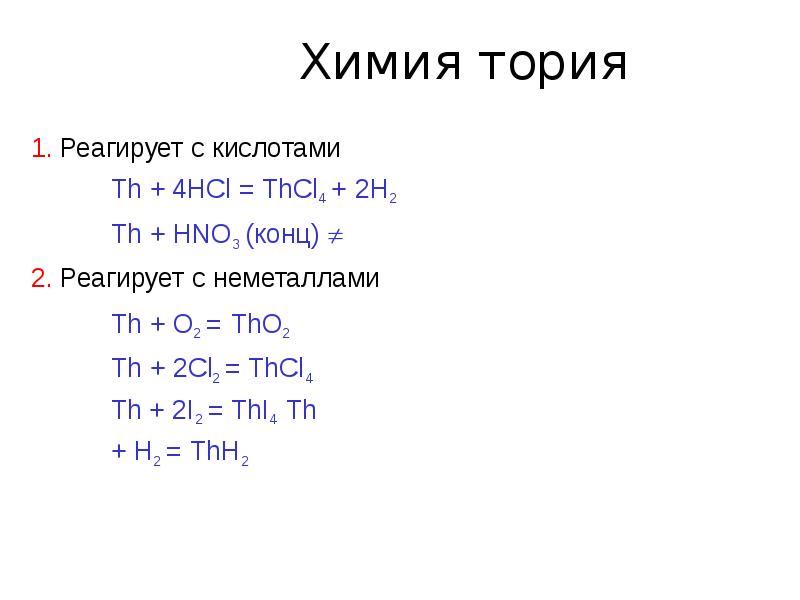

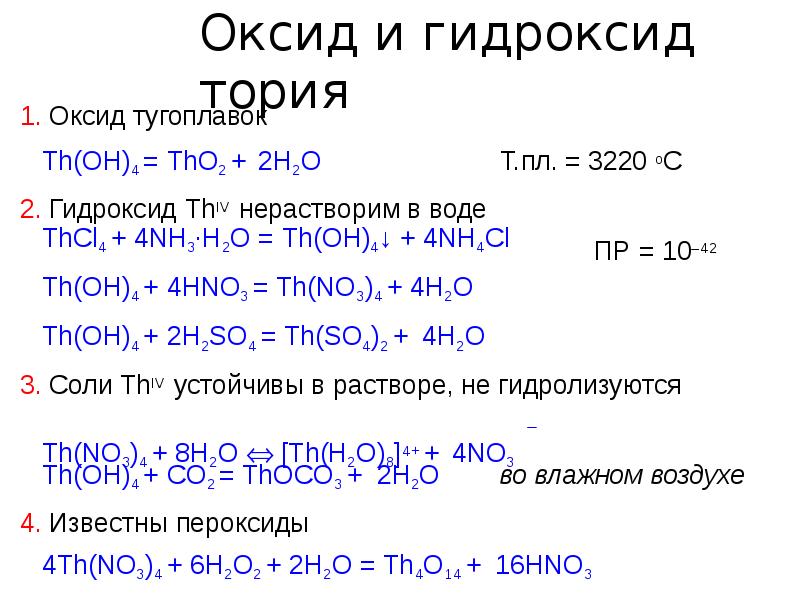

Химические свойства. Все актиноиды являются химически активными металлами. Подобно лантаноидам, 5f-элементы обладают высокой химической активностью по отношению к кислороду, галогенам, азоту, сере. Так, торий, уран и нептуний уже при комнатной температуре медленно окисляются на воздухе. Чистый плутоний, оставленный на воздухе является пирофорным.

Различие химических свойств актиноидов и лантаноидов проявляется в том, что актиноиды легче вступают в реакции и имеют разные валентные состояния. Это объясняется меньшим размером 5f-орбиталей по сравнению с 4f-орбиталями, их экранированностью внешними электронами и поэтому способностью к более легкому расширению за пределы 6s- и 6p-орбиталей. Актиноиды склонны к гибридизации. Особенно это характерно для тех элементов, атомы которых имеют малое количество 5f-электронов. Объясняется это тем, что энергии 5f-, 7s- и 6d-подуровней очень близки.

Большинство элементов данной группы могут иметь разные степени окисления, причём в наиболее стабильных соединениях проявляются следующие степени окисления: актиний — +3 торий — +4 протактиний — +5 уран — +6 нептуний — +5 плутоний — +4 америций и остальные актиноиды — +3

Распространение в природе. Торий и уран имеют самую высокую распространённость среди актиноидов. Уран принадлежит к числу редких и рассеяных элементов. В земной коре уран встречается в виде минеральной формы уранинита, а также карнотита. Торий, также как и уран, сопровождается с минеральными формами почти всех редкоземельных элементов. Богатые месторождения монацитовых песков находятся в Индии, Бразилии, Австралии, Африке, Канаде, США и на Цейлоне.

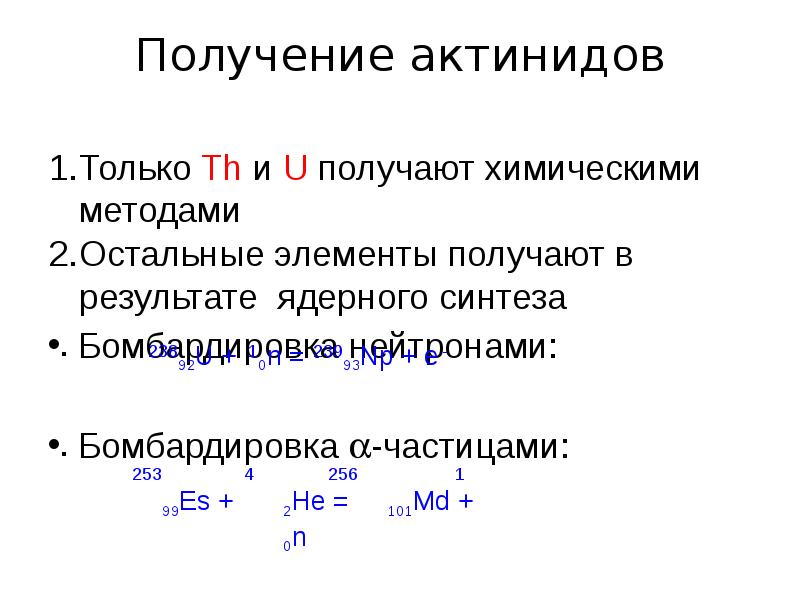

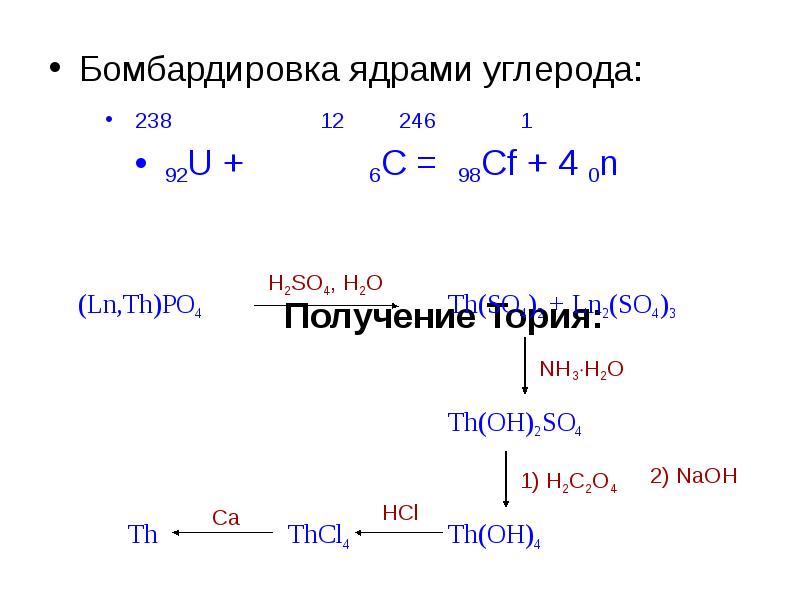

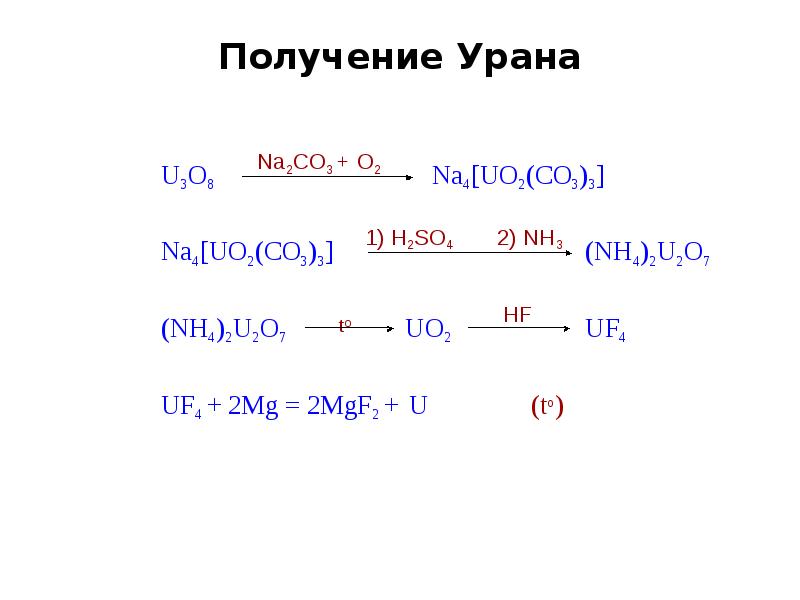

Получение. В большинстве случаев для получения чистого вещества элементов применяют разложение химического соединения этого элемента, обычно путём реакции его оксида, фторида и т. д. с водородом. Однако этот метод неприменим к актиноидам, поскольку они встречаются очень редко в природе, и поэтому для их выделения применяются более сложные методы очистки соединений, а затем и получения элементов данной группы. Чаще всего для выделения чистых соединений актиноидов используют фториды, поскольку они плохо растворяются в воде и могут быть легче удалены путём обменной реакции.

Свойства. По свойствам актиноиды сходны с лантаноидами, но между ними есть и отличия. Отличие двух групп объясняется тем, что у актиноидов прерывается заполнение наружных электронных оболочек — шестой (группа 6d) и седьмой (после появления группы электронов 7s2), и при переходе от каждого предыдущего актиноида к последующему происходит (в основном, а начиная с кюрия — исключительно) заполнение f-электронов в пятой электронной оболочке. У актиноидов по аналогии с лантаноидами происходит заполнение f-слоя в четвёртой электронной оболочке. Первое экспериментальное доказательство заполнения 5 (пятой) f-электронной оболочки в области близких к урану тяжёлых элементов было получено Э. Макмилланом и Ф. Абельсоном в 1940 году.

Применение. Большинство актиноидов, до америция включительно, нашли применение в различных областях науки и техники, например приборостроении (датчики дыма), космических технологиях. Однако наиболее массовым и значимым является применение актиноидов для создания ядерного оружия и применение в качестве топлива в ядерных реакторах, в обоих случаях используется свойство некоторых из актиноидов выделять колоссальную энергию при ядерной реакции — делении ядра, которая при определённых условиях может быть цепной, то есть самоподдерживающейся.

Токсичность. Радиоактивные вещества оказывают вредное воздействие на человеческий организм вследствие: местного загрязнения кожи, которое было вызвано, например, проливанием или рассыпанием радиоактивного вещества; внутреннего облучения вследствие попадания в организм радиоактивных изотопов; внешнего чрезмерного облучения наиболее сильными типами — β- и γ-излучением.

Читайте также: