Доклад о мертвом городе

Обновлено: 02.06.2024

Город мертвых в Северной Осетии - памятник былому величию Даргавса

Отношение людей к местам массовых захоронений неоднозначно. Хотя атмосфера кладбищ многим кажется гнетущей и жутковатой, находятся и поклонники мрачной эстетики, для них такие места полны таинственности и своеобразной красоты. Старинные некрополи привлекают не только романтически настроенных молодых людей и любителей поразмышлять о бренности жизни, но и археологов. Находки последних порой впечатляют своей неожиданностью и становятся достоянием крупных музеев мира. Так уж сложилось, что у далёких предков было принято провожать умершего родственника с погребальными дарами (оружием, монетами, предметами домашнего обихода, украшениями), благодаря чему учёным удаётся узнать что-то новое о культурах, существовавших в прошлом. Парадоксально, но обитель смерти позволяет воскресить для потомков картины дней, давно минувших в вечность. Среди древних некрополей мира особый интерес для исследователя представляет город мёртвых в Северной Осетии – Даргавс. Затерянный в горах, этот тихий и живописный уголок в течение многих столетий служил последним пристанищем для жителей некогда богатого и процветающего селения аланов.

Даргавс в прошлом – колыбель знатных родов, ныне – заброшенное село

В конце семнадцатого столетия, после основания Моздока, люди стали покидать обжитые места и переселяться на равнину. А в 1830 году население Даргавса серьезно пострадало от российских царских войск, подавлявших восстание осетин: много народу погибло, много старинных построек было разрушено. Постепенно селение Даргавс пустело, становилось малолюдным, принимало заброшенный вид. А схождение ледника Колка в 2002 году поспособствовало оттоку последнего населения – из-за природной катастрофы аул оказался отрезанным от окружающих населенных пунктов. Единственный способ добраться до него – пересечь по серпантинной дороге Фиагдонское ущелье. Этот путь многие расценивают как утомительный и опасный, вот почему те осетины, которые раньше приезжали в Даргавс на отдых, ныне почти полностью забросили этот уголок. Но не всё так печально: ведутся работы по прокладыванию новой трассы через село Кобан, и, когда их завершат, путь из Владикавказа до Даргавса будет занимать не более получаса. Хочется верить, что когда-нибудь пустынное село оживёт. А пока для туристов Даргавс – в первую очередь город мертвых, окутанный густым туманом и наводящий ужас зловещими легендами.

Обитель вечного сна и нескончаемых загадок

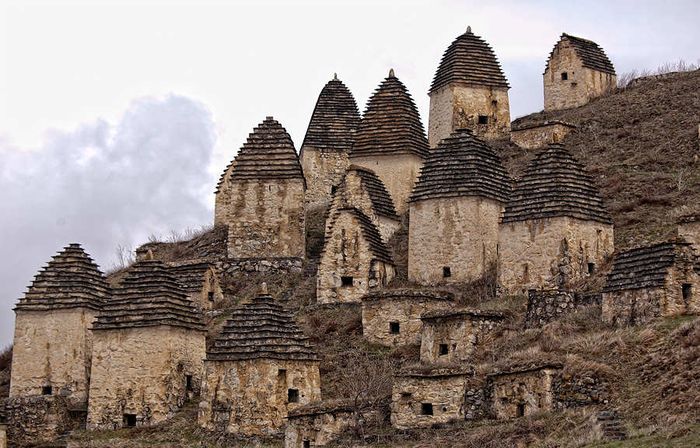

Городок мёртвых Даргавс получил столь мрачное название из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения. Территория располагающегося на склоне кладбища усыпана фамильными склепами, большинство из них - светлые низкие башенки со ступенчатыми шиферными крышами. Встречаются и более простые виды склепов – небольшие сооружения из каменных плит. По высоте и сложности оформления погребальных домов можно получить представление об уровне достатка той или иной семьи. За пределами кладбища также встречаются одиночные захоронения в каменных постройках. Исследователи считают, что так было принято хоронить преступников и людей, ушедших из жизни добровольно. Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой. Непонятно, отчего древний народ выбрал именно такую форму гробов: ведь плавание на судах в этой местности не практиковалось. Есть мнение, что причиной послужили мифы о загробной реке, которую душе умершего предстояло пересечь.

Даргавсские горцы при погребении не предавали труп земле. Это может объясняться как влиянием зороастрийского учения, согласно которому нельзя осквернять землю подобным образом, так и чисто практическими соображениями – в горной местности было не так много ровной плодородной земли, чтобы отдавать её покойникам. Некрополь у селения Даргавс располагается в хорошо продуваемом месте с сухим теплым климатом, поэтому останки при надземном погребении не гнили, а мумифицировались. Обряженное тело с погребальными дарами заносили в склеп через окно и клали на специальную деревянную полку. Под многими могильными башенками вырыты глубокие ямы. Когда полки в склепе заполнялись, мумифицированные останки помещали вниз, освобождая место для новых мертвецов.

По словам археологов, начавших исследование склепов лишь в 60-х годах 20 века, многие тела и предметы одежды отлично сохранились. Удачное расположение кладбища и продуманная система вентиляции в склепах, бесспорно, сыграли свою роль. Захоронения в каменных гробницах были запрещены лишь в конце 18 века российскими властями, которые опасались распространения болезней от незарытых трупов. Этот страх был небеспочвенным: чего стоила одна эпидемия чумы, унёсшая жизни многих кавказцев. Во время эпидемии число покойников стремительно росло, дело даже доходило до того, что семьи заболевших перебирались в родовые склепы и доживали свои дни там. Обреченным приносили еду и воду, а за пределы каменных домов им уже не суждено было выйти. Наличие массовых чумных захоронений в течение долгого времени спасало мертвый городок в Северной Осетии от мародеров – мало смельчаков отважилось потревожить покой усопших, боясь заразиться страшной болезнью.

Сегодня горное кладбище носит статус охраняемого историко-культурного объекта, и туристы могут не только погулять по его зеленым склонам, но и побывать в самих усыпальницах. Зрелище, конечно, не для слабонервных, однако желающие взглянуть на мумии и истлевшие кости находятся. Их не пугают ни легенды о проклятиях мертвецов, ни рассказы о косящих жизни эпидемиях – любопытство побеждает. Между тем, многие отмечают мистическую атмосферу этого места: вроде бы и мирный пейзаж, и ухоженная территория вокруг склепов-башенок, но как-то странно стелется густой туман, как-то неожиданно, ни с того ни с сего начинают барахлить телефоны и отказываются снимать камеры. Тем не менее побывавшие здесь туристы уверяют, что это место стоило посетить.

Каменные склепы – дань особого уважения или удел проклятых убийц?

Историю Даргавса - города мёртвых - невозможно представить без леденящих душу легенд и преданий. Одна из самых известных историй, повествующих о возникновении некрополя, описывает его как место проклятых. В незапамятные времена отряд молодых джигитов взял в плен таинственную девушку невероятной красоты. Между горячими горцами закипел спор: кому достанется прекрасная дева? Парни стали мериться силами, каждый желал доказать свое право на обладание дивной красотой. Едва не поубивавшие друг друга джигиты решили под конец обратиться за советом к старейшинам племени. Но, увидев красавицу, почтенные старцы и сами позабыли про моральные принципы и попытались заполучить её. Распри в селении росли, дело могло дойти до братоубийственной войны. Тогда кто-то из старейшин решил убить девушку, дабы избежать большего несчастья. Однако с гибелью несчастной беды горцев не закончились – жителей аула стала поражать неизвестная жуткая болезнь. Их плоть гнила и отваливалась от костей, люди разлагались заживо. Гонимые страхом, горцы бежали из проклятого села, но и за его пределами их настигала мучительная смерть. Немногим удалось спастись. А зарытые в землю тела мертвецов каким-то чудовищным и необъяснимым образом на другой день оказывались на поверхности; земля словно выбрасывала их не принимая. Пришлось возводить прямо над умершими каменные склепы – так возник зловещий город мертвецов.

Впечатление от этого предания тает при свете дня: светлеющие на фоне ярко-зеленых склонов башенки смотрятся умиротворенно и мило. Легкий ветер колышет поросли мелких фиолетовых цветов, спящие каменные стены дышат покоем и тишиной. Горный осетинский некрополь словно древняя книга, полустертые страницы которой не всем дано прочитать, но каждый, кто их касается, испытывает особое, ни с чем не сравнимое чувство.

Наталия Семчина" >

За вход на территорию архитектурного комплекса предусмотрена плата в размере 100 ₽. Время работы кассы с 10:00 до 18:00, понедельник выходной.

Горное захоронение пользуется большой популярностью у туристов с разных уголков России. Здесь можно спокойно прогуливаться и даже заглядывать внутрь склепов. К великому сожалению, памятник истории почти не охраняется, чем пользуются недобросовестные туристы. В склепах бросают мусор, а кости и черепа часто воруют, кто на память, кто на сувениры. За последние двадцать лет немалую часть останков попросту растащили.

История Города мертвых в Даргавсе

Некрополь появился в центре горной долины приблизительно с XIV по XVIII век нашей эры. До сих пор точно неизвестно кто именно его построил. Одни ученые говорят, что это ногайцы, монголы, кобанцы, а другие утверждают, что это предки осетин — аланы.

Изначально склепы создавались исключительно как место погребения умерших. Однако в XVIII веке округ Даргавса настигла эпидемии чумы, тогда их стали использоваться в качестве карантина. Заболевшие семьи добровольно изолировали себя в фамильных усыпальницах вместе с запасами воды и еды. Большинство так и умирало внутри, не в силах побороть смертельный недуг. Выжить удавалось совсем немногим.

Последние захоронения датируются концом XVIII века. Тогда же местные жители начали постепенно переселяться на равнину. В наши дни население Даргавса продолжает сокращаться. Одной из причин, вынудившей покинуть жителей дома, стал сход лавины в 2002 году, тогда селение фактически осталось без связи с внешним миром.

Необычное кладбище несет в себе культурно-историческую ценность, но до сих пор полностью не исследовано. Останки и археологические артефакты, скрытые внутри гробниц, могут рассказать еще много нового об истории осетинского народа, его быта и культуры.

Даргавский некрополь сегодня

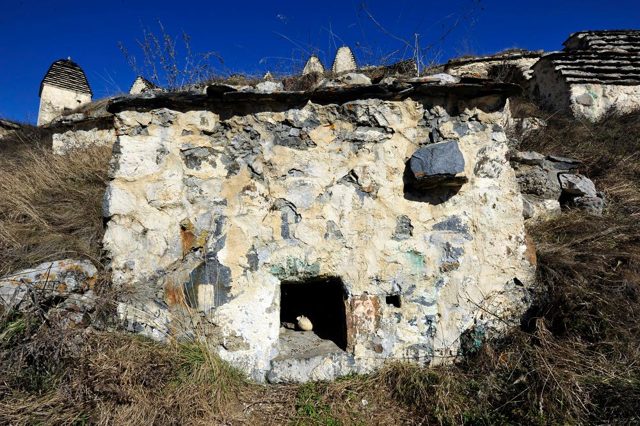

В каждом строении есть маленький проход квадратной либо прямоугольной формы. Раньше его запирали на замок деревянным щитом. Сейчас этих затворов нет. Проход очень мал, пролезть взрослому человеку будет очень сложно, однако, через него видно, что находится внутри.

Все гробницы оборудованы деревянными ложами на которых и сегодня покоятся останки сотен людей. Когда боковые полки заполнялись телами, их спускали вниз, освобождая площадь для следующих погребений. Каждое сооружение — семейный склеп, где похоронены целые поколения Даргавсцев. Всего здесь покоится около 10 000 человек.

Поскольку местность проветривается со всех сторон, а большую часть года царит солнечная погода и низкая влажность, большинство тел в Даргавском некрополе хорошо сохранились.

Помимо останков исследователями были обнаружены украшения, драгоценности, одежда, оружие и предметы быта. Вместе с усопшим было принято хоронить предметы привезенные из других мест, по большей части из Грузии, России, Дагестана и стран востока. Но больше всего удивляют найденные в некоторых склепах деревянные лодки. Почему они лежат в склепах до сих пор точно неизвестно, возможно это просто открытые гробы для покойных.

За пределами кладбища есть одиночные каменные могилы. Предположительно, там хоронили самоубийц и преступников.

Другие архитектурно-исторические памятники рядом с Даргавсом:

- древние башни (Аликовых, Мамсуровых, Дегоевых, Сасиевых, Джибиловых, Байматовых),

- комплекс Тароевых,

- замок Сахмановых,

- другие объекты неустановленной принадлежности.

От столицы Северной Осетии города Владикавказа до Даргавского ущелья чуть более 40 км, но на этом расстояние сосредоточено столько красот, что впечатлений хватит на целый год. Тут и фантастические горные пейзажи с неприступными скалами и изумрудной зеленью, и стремительные горные потоки, катящиеся по камням и срывающиеся ревущими водопадами с уступов, и бездонное небо с парящими птицами, которого нет больше нигде.

По пути к Даргавсу нужно обязательно остановиться у Гизельдонского водохранилища, спокойное великолепие которого резко контрастирует с яркой и бурной горной природой. Необычное начинается уже здесь — если у вас с собой компас, то он начнет вести себя непредсказуемо из-за сильной магнитной аномалии. Еще одна необычная особенность этого района Северной Осетии заключается в том, что здесь 300 дней в году безоблачно и светит солнце.

Секрет прочности заключается в растворе, который использовали древние каменщики. Его состав уникален — мастера смешивали сметану, молоко, яйца, а также известь, предварительно выдержанную несколько лет в ямах, вырытых в земле. Белые домики-склепы расширяются к основанию, прочно цепляясь своими каменными фундаментами за скалистые склоны.

Совсем иначе это место выглядит на закате — у посетителей возникает непреодолимое желание быстрее покинуть некрополь. Что касается ночной поры, то считается, что это время полностью принадлежит мертвым и живого человека, оказавшегося среди склепов, непременно ожидает беда. Правда это или нет — неизвестно, но проверять как-то не хочется. Местные жители даже днем не ходят в это место, а уж ночью сюда не забредают даже самые отчаянные сорвиголовы.

Не вызывают паники в солнечный день ни пустые глазницы черепов, следящие за гостями, ни костлявые руки, как бы протянутые из дверей склепов навстречу путнику. Основной вопрос, посещающий каждого, кто ступил на улицы некрополя — как получилось, что мертвые не погребены в земле, а лежат в аккуратных, но открытых ветрам, диким зверям и нескромному взору домиках?

Погибло немало мужчин, пока старейшины не приняли решение вмешаться в трагические события и рассудить — кому должна достаться чужестранка. Когда к мудрым старцам привели девушку, они были поражены ее красотой и поняли, что покой не вернется в их селение, даже если ее отдадут достойному мужу. Поэтому на совете было решено лишить девушку жизни, ради спасения жителей.

Девушку объявили ведьмой и казнили, но ее смерть не принесла горцам счастье и умиротворение. На поселок снизошло страшное проклятье и скалистая земля перестала принимать тела усопших, выбрасывая их из могил на поверхность. Поэтому и было решено построить некрополь из склепов, стоящих на поверхности.

Осетины верили, что небольшие ладьи с припасами помогут их мертвым преодолеть непростой путь в царство мертвых, где царит бог Барастыр. Деньги и ценности предназначались не только для умершего, но и для Аминона — грозного стража ворот загробного мира.

Конечно, история с девушкой и проклятием — это очередная красивая легенда, которыми так богат этот край. Ученые не могут точно объяснить происхождение обычая таких похорон, но у них есть вполне реалистичный вариант. Археологи считают, что в давние времена в этих местах частым гостем были эпидемии, последняя из которых, холерная, стерла с лица земли поселение, которому принадлежал необычный погост.

Дорога в посёлок Даргавс, где расположился средневековый некрополь, идёт по очень крутому горному серпантину длинной в 17 километров. Когда подъём закончился и мы остановили машину для короткого привала, открывшийся с высоты в 1200 метров над уровнем моря вид поразил красотой: далеко вниз узкой змейкой уходила дорога, а прямо перед глазами мощные седые горы с двух сторон образовывали ущелье.

Дальше, чтобы добраться до места назначения - самого "Города мёртвых", - надо проехать по длинному Даргавскому ущелью. По местным меркам оно очень пологое и широкое, хоть и затеряно высоко в горах. По дну протекает Кизил-дон, что означает "Красная река". С неё, собственно, и начинается история возникновения средневекового некрополя в Северной Осетии.

Это название река получила предположительно после битвы войск аланов с татаро-монгольской армией в 1395 году. Сражение оказалось таким кровопролитным, что вода в реке стала красной. Аланы потерпели поражение, были вытеснены завоевателями в горы, обосновавшись в пяти здешних ущельях. Земли для всех жителей катастрофически не хватало, и даже появилась поговорка, отражающая всю сложность ситуации: "Клочок земли, где стоит большой бык, стоит столько же, сколько и этот бык". А ведь домашний скот в то время был главной "валютой". Чтобы решить проблему захоронения умерших и не тратить на это плодородные земли, выбрали скалистый склон, непригодный для выпаса животных или пашни. Там и начали строить усыпальницы.

Между прочим, к выбору места для возведения склепов аланы, предки осетин, подошли очень практично. "Город мёртвых" расположен на сухой площадке, где не застаивается вода, а территория продувается со всех сторон, что в результате и обеспечило некрополю долгую жизнь, а спустя 700 лет он стал Меккой для археологов, учёных и туристов: все останки хорошо сохранились, позволив изучать историю древних народов.

Старинные некрополи частенько притягивают к себе любителей приключений. Неслучайно и затерянный в горах Северной Осетии средневековый "Город мёртвых" с каждым годом становится всё более популярным среди туристов. К тому же это уникальное место уже почти семь столетий окутано ореолом тайн и легенд. В том, что впечатления от его посещения сильнее, чем ожидаешь, на собственном примере мы и убедились.

Существует несколько легенд, объясняющих появление в Даргавсе "Города мёртвых". Одна из них гласит, что в селение неизвестно откуда пришла девушка невиданной красоты. Все мужчины бросили свои семьи, оставили дела и начали биться друг с другом за право взять девушку в жёны. И в дуэлях за красавицу погибло несколько человек. Чтобы разрешить спор, незнакомку отвели на совет старейшин. Но и у стариков, многим из которых давно перевалило за 70 лет, заблестели глаза при её виде. Они начали спорить друг с другом, забыв приличия. В конце концов женщины селения решили остановить этот хаос: они потребовали изгнать незнакомку, объявив её ведьмой.

Но мужчины не хотели отдавать красавицу кому-либо и после долгих размышлений решили убить девушку, чтобы она была доступна только Богу. Однако после её смерти на посёлок обрушилась эпидемия чумы. Когда умерших начали закапывать в землю, она не принимала останки, а выбрасывала их на поверхность. Поэтому оставшиеся в живых начали строить склепы, где и хоронили усопших.

Из-за специфических крыш, похожих на маленькие египетские пирамиды, "Город мёртвых" хорошо видно ещё на подъезде. Но понять, что на самом деле представляет из себя памятник истории, можно, только походив по местным улочкам и извилистым переулкам. Сам некрополь состоит из 97 склепов, которые деляться на три вида: наземные с пирамидальной или двускатной крышей, полуподземные и полностью подземные. Большая часть склепов, которые видны на поверхности, особым архитектурным разнообразием не отличаются. Это каменные четырехугольники с многоступенчатыми крышами, одновременно напоминающими японские пагоды и египетские пирамиды. Кровля устроена таким образом неслучайно: во время дождей вода сбегает по ней своеобразными каскадами, что позволяет усыпальнице быть полностью сухой в любую погоду.

В каждом строении "Города мёртвых" есть небольшое квадратное отверстие-проход. Раньше оно запиралось специальной деревянной ставней на замок. Но этих запоров уже давно нет. Сами отверстия такие маленькие, что современный взрослый человек туда не пролезет. Но через проход хорошо видно всё, что находится внутри склепа.

Каждая из усыпальниц состоит из нескольких ярусов и вмещает в себя до сотни захороненных останков. Таким образом, в некрополе покоиться около 10 тысяч человек. Причём многие гробы выдолблены по фигуре и сделаны в форме лодки, хотя поблизости нет моря. Это связано с поверьем, будто после смерти умерший должен переплыть реку забвения, чтобы попасть в царство усопших.

Трудно передать все те эмоции, которые охватывают, когда ты ходишь по узким переулкам "Города мёртвых" и в крохотные "окна" склепов видишь черепа, кости и мумии тех, кто был похоронен здесь 600-700 лет назад. Как раз в период Золотой Орды и позже. Это были реальные люди со своей жизнью, желаниями и стремлениями, своими характерами. До сих пор по одежде и некоторым сохранившимся предметам быта можно определить, кем были те, кто нашёл здесь своё последнее пристанище. Среди них - молодые женщины и старики в преклонном возрасте, мужчины в расцвете сил и даже дети, трагически погибшие раньше времени. Но все эти захоронения не вызывают ужаса или отвращения, скорее почтение и уважение.

Установлено, что в XVIII веке, когда в районе Даргавса свирепствовала эпидемия холеры, заболевшие, дабы не заражать своих родственников, добровольно отправлялись в склепы, захватив небольшие припасы еды и воды, и доживали там свои последние дни. Примерно в это же время на одной из усыпальниц появилась такая надпись, сделанная красной краской на осетинском языке: "С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы, вы будете такие, как мы". Неизвестно доподлинно, кто сделал её, но это обращение к потомкам, пройдя сквозь века, поражает воображение. Сейчас надпись почти не читаеться: рабочие, проводившие реставрационные работы в 1990-е годы XX века, приняли её за каракули вандалов и закрасили известкой.

Сейчас самая большая опасность для "Города мёртвых", как ни странно, это туристы. С одной стороны, очень хорошо, что архитектурный и исторический памятник пользуеться такой популярностью у людей. Посмотреть на него съезжаются со всего Северного Кавказа. Особенно повысился интерес почему-то за последний год. С другой - в "Городе мёртвых" нет хорошо отлаженной системы охраны объектов памятника. Порой можно не уследить, как какой-нибудь недобросовестный турист положит себе в сумку один из черепов, взятый из склепа. Доступ-то к ним свободный. А есть любители сделать потом из этих костей пепельницы или пресс-папье. А ведь эти черепа не имитация, они принадлежат реальным людям, жившим в Даргавсе 600-700 лет назад. В итоге за последние 20 лет значительную часть останков растащили.

Сейчас местные власти предпринимают усилия для охраны исторического памятника. Усилено наблюдение за ним, а экскурсии проводятся под более внимательным контролем.

Фото Даргавс

Автор: Член Русского географического общества (РГО) города Армавира,

Фролов Сергей

В ладье по реке забвения

Нина Тедеева: Это типичное для средневековой Осетии захоронение. Обычно места для погребения располагались на участках, которые были непригодны для пахоты. В Даргавском некрополе находятся склепы трёх типов: наземные с пирамидальной или двускатной крышей, полуподземные и подземные. По тому, как были устроены усыпальницы, можно определить знатность и богатство рода, которому они принадлежали. Склепы с пирамидально-ступенчатыми перекрытиями возводились представителями знатных фамилий, полуподземные и подземные были местом захоронений менее знатных родов. Они становились усыпальницами для нескольких поколений одной фамилии. Часть сооружений имеют два-три яруса. Когда свободного пространства внутри не оставалось, горцы пробивали в стенах пазы для балок, на которые затем укладывали доски в виде настила.

В некрополе захоронено несколько тысяч человек. Самые древние мумии уложены в ладьи с веслами. Это связано с верованиями о том, что попасть в загробную жизнь можно, только переплыв реку забвения.

- К самоизоляции человечество прибегало не раз, когда сталкивалось с той или иной эпидемией, это зачастую оказывалось эффективнее лекарств и прочих мер борьбы с распространением заразы. В конце XVIII и начале XIX веков в период эпидемий холеры и чумы, чтобы не заразить окружающих, больные целыми семьями, с детьми на руках уходили в склепы умирать, давая таким образом шанс выжить ещё не заразившимся. Брали пищу, воду и в погребальных одеждах ждали смерти. Их тела до сих пор остаются в склепах.

Если случалось чудо и человек выживал, то он возвращался домой.

– Самоизоляция помогла остановить чуму?

Самые страшные клятвы – у могил предков

- Склепы города мёртвых хорошо сохранились. В чём причина?

- В самом месте расположения: сухой климат, горная местность, отсутствие застоя воды, продуваемость. Наземные склепы с двускатными многоступенчатыми крышами позволяют воде стекать, а не проникать внутрь усыпальниц. Эти же факторы способствовали мумификации останков.

А после эпидемии чумы держаться подальше от мест массовых захоронений заражённых помогал и страх перед новой вспышкой эпидемии. Ведь, как известно, чумная палочка живёт более 300 лет. Перед началом исследования Даргавского некрополя, в середине XX века, учёными были сделаны специальные пробы, которые не подтвердили наличия чумного возбудителя, но даже это не давало полной гарантии безопасности, и участники экспедиции предпочитали работать в резиновых перчатках.

– Продолжаются. В ущелье археологами Института гуманитарных исследований им. В. И. Абаева ведётся исследование Даргавского катакомбного могильника, случайно обнаруженного в 1993 году и связанного с проживанием на этой территории аланов в VI-XII веках.

Читайте также: