Доклад о колоцком монастыре

Обновлено: 25.06.2024

В административно-территориальном отношении местность, где располагался К. м. до 2-й пол. XV в. находилась в вол. Колоча Можайского княжества, со 2-й пол. XV в. и до 2-й пол. XVIII в.- в Колоцком стане Можайского у., после 1775 г.- в Гжатском у. Смоленской губ. По церковному делению со времени основания до сер. XVIII в. мон-рь состоял в Можайской десятине Митрополичьей, с XVI в.- Патриаршей, а с XVIII в.- Синодальной областей. По указу имп. Елизаветы Петровны и определению Святейшего Синода в связи с учреждением в июле 1744 г. Переславской епархии храмы Можайской десятины и Можайского у. Гжатской пристани были переданы в ведение Переславль-Залесской епархии, в 1746-1753 гг. находились в составе особого Можайского и Волоколамского вик-ства епархии. Указом Синода от 13 окт. 1764 г. о реорганизации епархиального управления церкви Можайской десятины с К. м. были переданы под управление Крутицкой епархии. По указу Синода от 6 мая 1788 г. Крутицкая епархия была упразднена. В 1785-1788 гг. духовенство епархии находилось под управлением Московской синодальной конторы. Можайские храмы и мон-ри, в т. ч. и К. м., поступили в ведение Смоленской епархии. Данная подчиненность была подтверждена высочайше утвержденным в кон. сент. 1797 г. докладом Синода об упорядочении епархиального управления в связи с новым губ. делением империи по указу имп. Павла I от 12 дек. 1796 г. и просуществовала до нач. XX в.

В 1724-1726 гг. К. м. был приписным к Новоспасскому московскому монастырю; по штатам 1764 г. отнесен к 3-му классу: мон-рю полагалось иметь 12 чел. братии и получать ежегодно финансирование из гос. казны.

В 1812 г., накануне Бородинского сражения, главнокомандующий рус. армией М. И. Кутузов осматривал с колокольни К. м. буд. ратное поле; к полудню 21 авг. у стен обители сосредоточились главные силы рус. армии, а в самом мон-ре расположился штаб. Однако уже 22 авг. Кутузов принял решение отступить к Бородину, находя эту позицию более удачной для генерального сражения. Именно в обители Д. В. Давыдовым было принято важное решение об организации партизанских отрядов. 24 авг. у стен К. м. арьергардные части рус. армии под командованием генералов П. П. Коновницына и К. К. Сиверса вступили в бой с авангардом французов. В этом бою получил смертельную рану генерал-майор Всевеликого войска Донского И. К. Краснов. Мон-рь был занят французами. По преданию, в К. м. приезжал Наполеон, поднимался на колокольню, осматривал позиции рус. войск перед Шевардинским редутом. 26 авг. в К. м. был устроен госпиталь французской армии. Французы разграбили храм и монастырское имущество, сожгли иконостас и все деревянные постройки. В 1816 г. на восстановление мон-ря из казны Синода было отпущено 10 тыс. р. При игум. Иоасафе на эти деньги был отремонтирован собор, позолочен иконостас, расписаны стены главного храма. Но полностью К. м. был восстановлен только к 1839 г.

Сведения о братии

До 1838 г. монастырем управляли игумены и строители (только настоятель Иоасаф ок. 1736 получил сан архимандрита), с 1838 г. до нач. XX в.- архимандриты. Среди настоятелей К. м. известен игум. Корнилий, в 1566 г. ставший митрополичьим казначеем, 19 янв. 1567 г. хиротонисанный во архиепископа Ростовского, Ярославского и Белозерского (ПСРЛ. Т. 13. С. 406; РИБ. Т. 3. С. 287). В 1566 г. приговор Земского собора об условиях заключения мира с вел. князем Литовским подписал игум. Герман (СГГД. Ч. 1. № 192; ДРВ. 17912. Ч. 7. С. 3); в 1572 г. приговор Собора духовенства, разрешившего царю Иоанну IV Васильевичу вступить в 4-й, неканонический брак, подписал игум. Евфимий (ААЭ. Т. 1. № 284); в 1580 г. решение Собора о порядке приобретения мон-рями земель и владения ими - игум. Евфимий (СГГД. Т. 1. № 200); в 1584 г. приговорную грамоту о монастырских вотчинах - игум. Маркелл (СГГД. Т. 1. № 200; ДРВ. 17912. Ч. 7. С. 161); в 1589 г. решения Собора об учреждении Патриаршества в России - игум. Никандр (СГГД. Т. 2. № 59). В 1666 г. при встрече Восточных патриархов присутствовал настоятель (1664-1673) игум. Иона (Дворцовые разряды. 1855. Т. 3. С. 653).

Постройки

За XV-XVI вв. сведений о состоянии храмов К. м. не сохранилось; вероятно, до XVI в. церкви и др. сооружения были деревянными. По исследованиям историков архитектуры, наиболее ранние каменные строения в Можайске - храмы Ферапонтова Лужецкого в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастыря - датируются, вероятно, 20-ми гг. XVI в., башни городских укреплений - временем после 1544 г. Состоятельные храмоздатели могли появиться у К. м. скорее всего не ранее времени правления вел. кн. Василия III Иоанновича, либо после перехода Можайска и уезда в опричнину в 60-70-х гг. XVI в. Не позднее этого времени, по-видимому, и датируются каменные церкви и колокольня обители.

По описи 1860 г., в К. м. находились каменный 2-этажный настоятельский корпус в формах позднего барокко (ок. 1785), 2 каменных одноэтажных корпуса для братии, 3 амбара, кузница, скотный двор с 2 избами для рабочих и странников и проч. При мон-ре на 2 дес. земли располагался фруктовый сад (400 плодовых деревьев). Вне ограды была устроена деревянная часовня на каменном фундаменте, деревянный гостиный двор с 3 жилыми комнатами, кузница, гумно, мельница на р. Колочи. С 1897 г. около мон-ря находилась школа грамоты, в к-рой обучались 35 мальчиков. С вост. и сев. сторон к монастырской стене примыкали 2 пруда - Трещенков и Святой. К 1910 г. возле обители были выстроены каменная сторожка с сараем для дров и церковноприходская школа с 2 квартирами для учителей, заново сооружены избы для рабочих, просторный деревянный скотный двор, каменные дома для приезжих и лавочника.

Материальное положение

После секуляризационной реформы 1764 г. ежегодное денежное содержание К. м. составило ок. 980 р. (1769), которое мон-рь получал из Можайской воеводской канцелярии равными частями в янв. и июле. К кон. XIX в. К. м. получал из казны 711 р. 72 к. Среди других статей дохода - плата за церковные требы, процент с банковского капитала, доходы с мельницы в 2 постава на р. Колочи, с рыбных ловель в озере у р. Москвы и в 3 прудах.

Святыни и реликвии

Главной святыней К. м. являлась чудотворная Колочская икона Божией Матери. На Соборе 1547 г., созванном при митр. Московском свт. Макарии, было утверждено празднование в честь иконы 9 июля.

Колоцкий в честь Успения Пресв. Богородицы мон-рь. Фотография С. М. Прокудина-Горского. 1911 г. (Б-ка Конгресса США)

Колоцкий в честь Успения Пресв. Богородицы мон-рь. Фотография С. М. Прокудина-Горского. 1911 г. (Б-ка Конгресса США)

В 1830 г., во время свирепствовавшей холеры, в мон-ре был устроен карантин и заступлением Божией Матери спасены от болезни не только все пребывавшие в обители и в карантине, но и окрестные жители. В 1848 г., во время эпидемии холеры, списки Колочской иконы носили крестным ходом по ближним деревням. Приносили образ и в Андреевский приход, после чего в храме с. Андреевского оставили его список, а в 1874 г., при возведении сохранившейся каменной ц. во имя мч. Андрея Стратилата, устроили в ней придел в честь Колочской иконы Божией Матери. В сент. 1871 г., когда в Можайске появились первые больные холерой, жители испросили благословение у священноначалия принести чудотворную Колочскую икону, для встречи которой прибыл еп. Можайский Игнатий (Рождественский). Икону по просьбе монахов Лужецкого мон-ря приносили и в эту обитель, эпидемия прекратилась и уже не возобновлялась ни в Можайске, ни в его окрестностях. Избавление от эпидемии зафиксировано и в 1892 г. Во 2-й пол. XIX в. ежегодно в мае и июне икону крестным ходом переносили в собор Гжатска. За 2-3 недели соборное духовенство обходило с ней дома прихожан, затем святыню переносили в городскую Богоявленскую ц. Традиция крестных ходов сохранялась некотоое время и после закрытия обители в 20-х гг. XX в., когда монастырский Успенский собор был обращен в приходский храм.

В честь праздника явления Колочской иконы около мон-ря проходила ежегодная ярмарка; совершался крестный ход к источнику, к-рый, согласно преданию, забил на том месте, где произошло явление чудотворного образа.

В 1-й четв. XX в. монастырь принадлежал Смоленской епархии, с 1921 по 1923 г.- Гжатскому вик-ству. С весны 1918 г. органами советской власти проводилась конфискация земли, капиталов, строений и другого имущества обители. Попытки насельников сберечь имущество квалифицировались карательными органами как контрреволюционные выступления. Настоятель архим. Никифор (Алтухов), распространявший среди прихожан послания патриарха Московского и всея России св. Тихона (Беллавина), был арестован, обвинен в подстрекательстве к мятежу и по постановлению ЧК 8 авг. расстрелян вместе со свящ. Алексием Михайловым. Тем же летом были убиты иером. Филадельф и монастырский рабочий. 7 окт. 1918 г. настоятелем К. м. был назначен архим. Феофан (Берёзкин; † 17 марта 1936). 11 апр. 1921 г. он хиротонисан во епископа Гжатского, викария Смоленской епархии, но не оставлял братию К. м. и многочисленных прихожан из соседних деревень.

На территории К. м. располагалась колония для несовершеннолетних, с 1932 г.- интернат для глухонемых детей. В настоятельском корпусе разместились учебные классы, столовая, жилые помещения для преподавателей и детей. При школе-интернате была единственная на весь район электростанция, ранее принадлежавшая мон-рю, пасека (20 ульев), фруктовый сад (460 плодовых деревьев). Во время оккупации дер. Колоцкой немецко-фашистскими войсками, с окт. 1941 по янв. 1942 г., келейные корпуса использовались под конюшни. В годы Великой Отечественной войны монастырские здания серьезно пострадали: снарядами была снесена верхняя часть колокольни, частично разрушены ограда, башни и храм. До сер. 1942 г. в 2 братских корпусах размещались передвижные военные госпитали Красной Армии. После 1942 г. сохранившиеся монастырские здания служили кровом для бездомных жителей деревни, которую почти полностью сожгли фашисты. Даже остатки стен полуразрушенных башен люди использовали под жилье. На территории мон-ря имеется братское кладбище погибших в 1941-1942 гг. и скончавшихся от ран красноармейцев (более 600 чел.; имена см.: Успенский Колоцкий жен. монастырь. 2013. С. 263-271). Др. кладбище, монастырский некрополь к северу, югу и востоку от Успенского храма, сохранялось еще в годы войны. Среди погребенных - монахи Сергий († 1719) и Дионисий († 1733), иером. Диодор (Соляников; † 1914). В 50-80-х гг. XX в. кладбищенские памятники уничтожали.

После 1945 г. в зданиях К. м. размещались сельская школа, сначала начальная, а затем восьмилетняя, спортзал, до 1959 г.- родильный дом (в юж. келейном корпусе) и больница (в сев. келейном корпусе), с 1962 г.- сельсовет и б-ка; в игуменском корпусе занимались старшеклассники. Угловую вост. и юго-вост. башни, сев. ворота, стены кирпичной ограды, частично разрушенные в 1941-1942 гг., разобрали местные жители, кирпичи использовались для строительства печей.

К югу от К. м., на лугу близ дер. Суконниково и р. Колочи, на месте явления чудотворной иконы, располагались св. колодец и часовня, службы при к-рых продолжались до 20-х гг. XX в. С 30-х гг. колхоз устроил в монастырской часовне овчарню. К 2014 г. на месте часовни, разрушенной в 1966 г., стоит опора линии электропередачи.

С кон. 60-х гг. XX в. ансамбль К. м. был поставлен под охрану государства, частично реставрировался Н. И. Ивановым в 60-х гг. и в кон. 80-х гг. Ю. П. Мосуновым: восстановлены завершения Успенского собора и колокольни; расчищен Трещенков пруд. Еще ранее школьники с учителями Колоцкой школы разбили новый сад, к-рый существует и ныне. С нач. 80-х гг. XX в. мон-рь был взят на баланс Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником, и с 1988 г. уже усилиями сотрудников музея продолжились восстановительные работы. В 1984 г. в честь 200-летия со дня рождения Д. В. Давыдова на колокольне была торжественно открыта мемориальная доска. Постановлением Совета министров РСФСР от 4 дек. 1974 г. и Указом Президента РФ от 20 февр. 1995 г. ансамбль К. м. включен в перечень Объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

В 1993 г. К. м. был возобновлен как подворье Бородинского во имя Нерукотворного образа Спасителя женского монастыря. Трудами настоятельницы Бородинского мон-ря игум. Серафимы (Исаевой) в одном из корпусов К. м. обустроена домовая ц. во имя прмц. вел. кнг. Елисаветы Феодоровны. Возобновилась традиция совершать в день празднования Колочской иконе Божией Матери ежегодный крестный ход на св. источник с деревянной часовней. Началось благоустройство территории обители. 10 окт. 1997 г. подворье посетил митр. Крутицкий и Коломенский Ювеналий, зачитавший в домовой церкви указ Синода об открытии в стенах К. м. женской обители. Настоятельницами были мон. Таисия (Исаева; с 1999 игумения), бывш. казначея Бородинского монастыря, с 1999 г.- мон. Рахиль (с 2002 игумения), с 2004 г.- мон. Серафима (Шумейко), с 2006 г. мон. Амвросия (Гавринёва). К кон. 2014 г. в К. м. проживали настоятельница игум. Амвросия и ок. 20 сестер.

4 нояб. 1997 г. в К. м. служили первую после возобновления обители Божественную литургию. В июле 1999 г. К. м. посетил Святейший Патриарх Алексий II. В 2001 г. было совершено 1-е богослужение в зимней части Успенского собора, в правом Никольском приделе. 2 июля 2002 г. восстановлен левый, Ильинский придел. К 2014 г. в К. м. восстановлены Успенский собор, домовая ц. во имя прмц. вел. кнг. Елисаветы, колокольня, настоятельский корпус, сев. и юж. келейные корпуса (ок. 1785), частично ограда, налажена электроотопительная система, возведены хозяйственные постройки. 22 июля 2000 г., в день празднования Колочской иконе, викарием Московской епархии еп. Видновским Тихоном (Недосекиным) освящен крест рядом с К. м., на предполагаемом месте строительства деревянной часовни-храма во имя прп. Серафима Саровского.

Имеется подсобное хозяйство: огород, коровник, птичник, фруктовый сад, пасека. При К. м. действуют б-ка и воскресная школа, сестры посещают детский дом-интернат в пос. Уваровка, помогают в проведении богослужений в домовом храме в праздники Рождества Христова и Пасхи. В 2000 г. еп. Видновский Тихон в интернате освятил домовую ц. во имя вмч. Пантелеимона.

27 июня 1998 г. из Москвы в К. м. был принесен старинный список чудотворной Колочской иконы Божией Матери. В послереволюционные годы Д. А. Андрианов, колоцкий церковный староста, прятал этот образ, а его потомки бережно его хранили. Последним хранителем иконы был москвич В. П. Михайлов, старший научный сотрудник НИИ киноискусства, к-рый и завещал передать ее в мон-рь. К 2014 г. икона в деревянном резном киоте пребывает в Никольском приделе Успенского собора. Перед ней горит неугасимая лампада, сестры ежедневно читают Акафист Божией Матери. В К. м. находятся еще 5 списков Колочской иконы. Ежегодно 22 июля, в день празднования Колочской иконы, после Божественной литургии совершается крестный ход на св. источник - место явления чудотворной иконы. Крестный ход на источник и освящение воды происходят также и 19 янв., в праздник Богоявления. В К. м. также хранятся частицы мощей свт. Николая Чудотворца, вмц. Екатерины, прмц. Елисаветы, мц. Феклы, преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Евфросинии Полоцкой, отцов Киево-Печерских, старцев Оптинских и Глинских, жен Дивеевских, блж. Матроны Московской, св. блгв. кн. Александра Невского и мн. др.

Арх.: РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. № 6375; Ф. 280. Оп. 1. Ч. 1. № 2238; Оп. 3. № 237; Оп. 7. № 260; Оп. 14. № 302; Оп. 20. № 85, 94, 1208, 1692; Ф. 281. Грамоты по Клину и Можайску. 1667-1686 гг. № 5681, 5712, 7640, 7644, 7648, 7664, 7666, 7669, 7672, 7681.

Ист.: Рапорт Винценгороде от 26 сент. 1812 г. // Моск. вед. 1812. № 97; Платон (Левшин), митр. Путешествие в Киев и по др. российским городам в 1804 г. СПб., 1813. С. 8; Глинка Ф. Н. Письма рус. офицера. М., 1870. С. 20; ПКМГ. 1872. Ч. 1. Отд. 1-2. С. 626; Пимен (Мясников), архим. Воспоминания // ЧОИДР. 1877. Кн. 1. Отд. 2. С. 409; Холмогоров В. И. Исторические мат-лы о церквах и селах XVI-XVIII ст. М., 1901. Вып. 10: Можайская десятина. С. 6, 8, 10, 82; ПСРЛ. 1846. Т. 1. С. 221-223; 1913. Т. 18. С. 347; Татищев В. Н. История Российская: В 7 т. М.; Л., 1965. Т. 5. С. 303-304; Древнерус. предания (XI-XVI вв.). М., 1982. С. 309-317; Из воспоминаний Э. Лабома // Бородино в воспоминаниях современников. СПб., 2001. С. 269-274.

На границе Московских и Смоленских земель, среди дремучих лесов и болот с XI века существовало малоизвестное и малонаселенное местечко Колоча. Именно здесь угодно было Пресвятой Богородице явить Свой Чудотворный образ и создать святую обитель для укрепления Веры Православной, утешения страждущих, вразумления заблудших.

Успенский Колоцкий монастырь, один из старейших монастырей Московской епархии, был основан в 1413 г. благоверным князем Андреем Дмитриевичем Можайским, сыном Димитрия Донского, на месте явления Чудотворной иконы Божией Матери Колочской.

В начале XV века на Руси из великого множества чудотворных Богородичных икон были известны лишь немногие, и среди них Владимирская, Смоленская, Феодоровская, Донская, Тихвинская. Колочская икона была первой явленной в непосредственной близости от Москвы, переживавшей тогда время своего возвышения, а потому событие это и было исполнено великого смысла для русского православного народа. После торжественной встречи Колочского образа Пречистой князем Андреем Можайским и всем населением его стольного города последовало не менее торжественное чествование иконы из Колочи в Москве, где икону встречал сам митрополит Фотий с епископами и со всем Священным собором, великий князь с боярами и весь народ московский. Подобным же образом за 18 лет до этого в Москве встречали Владимирскую икону Божией Матери.

Лука ходил с иконою из города в город, и везде совершалось множество чудес: слепые начинали видеть, глухие – слышать, хромые – ходить. На самого же Луку стали смотреть не как на простого человека, а как на пророка, давали ему пожертвования. Вернувшись в Колочу, Лука построил церковь в честь Пресвятой Богородицы, где и был поставлен чудотворный образ.

Хоть и был Лука человеком добродетельным и благочестивым, но трудно было устоять бедному простому крестьянину перед таким богатством и славой. Возгордился Лука и потерял страх Божий, построил для себя хоромы каменные, не хуже княжеских, сделался высокомерен не только пред боярами, но и пред самим князем своим Андреем Дмитриевичем, стал досаждать князю, избивая и грабя княжеских ловчих, охотившихся в лесах близ Колочи. Благочестивый князь Андрей кротко терпел оскорбление ради Пресвятой Богородицы, обращаясь к Луке с увещеваниями, но последний оставался суровым и непокорным. Но Человеколюбивый Бог, всем желая спасения, и сего Луку не отверг, в нечестии пребывающего, но прежде конца послал ему покаяние.

Однажды ловчие князя, поймав огромного медведя, везли его мимо дома Луки в деревянном ларе. Лука велел выпустить медведя на своем дворе. Ловчий князя выпустил медведя, который тут же ринулся на Луку и изломал его до полусмерти. Насилу отняли его у разъяренного животного.

Тогда понял Лука свой грех, раскаялся и со слезами умолял Можайского князя с пользой распорядиться всем его имением. Простив Луку, благоверный князь Андрей Можайский основал мужской монастырь. Первым пострижеником и насельником нового монастыря стал раскаявшийся Лука, проводивший жизнь в умилении и слезах.

В XV веке обитель постепенно расширялась. Настоятели его в сане игуменов неоднократно присутствовали на соборах в Москве.

При Митрополите Макарии в 1547 году было утверждено празднование в честь Колочской Иконы Божией Матери 9/22 июля.

Царь Иоанн Грозный, собираясь в 1563 году в поход для покорения Полоцка, в числе других святынь взял и Колочскую икону Божией Матери.

Во время Польско-Литовского нашествия в 1609 году монастырь был практически полностью разорен и долгое время не мог восстановиться, но монашеская жизнь в нем продолжалась. Здесь же находилась и Чудотворная икона.

В 1684 году во время путешествия в Можайск патриарх Иоаким посетил Колоцкий монастырь, где похоронен его дед – Иван Савелов.

В 1784 году монастырь был отремонтирован на средства, отпущенные Екатериной II, были отстроены новые настоятельские кельи (1785), ограда с башнями, обновлены братские кельи и трапезная. Кельи находились по обеим сторонам колокольни, но впоследствии разрушены.

1812 год также стал трагической и в то же время героической страничкой истории Колоцкого монастыря. Стены древней святыни стали еще и памятником русской доблести. Во время Отечественной войны 1812 года Колоцкий монастырь оказался серьезной преградой на пути французской армии к Москве накануне Бородинского сражения.

24 августа (5 сентября) войска русского арьергарда под командованием генералов Коновницына, Крейца и Сиверса вступили в ожесточенную схватку с авангардом французской армии у стен Колоцкого монастыря. В этом бою получил смертельную рану генерал-майор Всевеликого войска Донского Иван Козмич Краснов. Монастырь был занят французами. Приезжал сюда и Наполеон, поднимался на колокольню, осматривал позиции русских войск перед Шевардинским сражением и, по преданию, на стене колокольни сделал собственноручную надпись из двух строк. 26 августа Колоцкий монастырь был превращён в главный госпиталь французской армии.

Во время Отечественной войны 1812 года, монастырь был совершенно разорен французами, но Чудотворный образ Божией Матери был сохранен.

В 1818 году Колоцкий монастырь посетил государь император Александр I, а в 1837 году — наследник престола, будущий государь Александр II. После французского разорения Колоцкий монастырь был полностью восстановлен в 1839 году.

В сентябре 1871 года при появлении холеры в Можайске жители испросили благословения принести к ним Чудотворную Колочскую икону Божией Матери, для встречи которой прибыл епископ Можайский Игнатий. Икона была приносима и в Лужецкий монастырь. Посещение Можайска этой иконой ознаменовалось прекращением холерных случаев в городе и окрестностях. Подобное же избавление по молитвам к Божией Матери было и в 1892 году.

В те времена, когда Колочский монастырь принадлежал Можайскому уезду, ежегодно в субботу Пятидесятницы святая Колочская икона по просьбе граждан приносилась в Можайск. В последствии этот обычай исполнялся жителями города Гжатска. Эта традиция крестных ходов сохранялась некоторое время и после закрытия монастыря в 20-е годы, когда Успенский собор был обращен в приходской храм.

В июле 1918 года при разделе церковных земель вспыхнул вооруженный мятеж, в подстрекательстве к которому был обвинен настоятель монастыря архимандрит Никифор и расстрелян. Монастырь был закрыт, но храм продолжал действовать как приходской до 20 октября 1934 г. Чудотворная икона Божией Матери находилась в стенах Колочского монастыря до его закрытия, а в 1970-х годах затерялась в г. Гжатске, и последующая судьба ее неизвестна.

С 1919 года на территории монастыря располагалась колония для несовершеннолетних, а в 1932 году все монастырские здания были переданы школе-интернату для глухонемых детей.

В 30-е годы придорожную монастырскую часовню колхоз превратил в овчарню, после войны ее использовали для трепания льна, а в 1966 году полностью разрушили, и теперь на ее месте высится опора линии электропередач.

До середины 1942 года в Колоцком монастыре располагался передвижной военный госпиталь. На территории монастыря имеется братское кладбище погибших в 1941 – 1942 годах. Здесь похоронено более 700 человек, из них известны только 105 имен. Но этот список пополняется.

После войны в стенах обители размещались сельская школа, сначала начальная, а потом восьмилетняя, до 1959 года — родильный дом (в южном келейном корпусе) и больница (в северном келейном корпусе), с 1962 года – сельсовет и библиотека. Кирпичная ограда, частично разрушенная в войну, была полностью разобрана местными жителями, кирпичи использовали для строительства печей.

В 50-х годах было уничтожено монастырское кладбище, представлявшее большую историческую ценность. В монастыре имелись захоронения начиная с 16 века. В обители похоронен дедушка патриарха Иоакима – Иван Сафронович Савелов, участник Бородинской битвы генерал – майор А.И. Варженевский, представители многих известных дворянских и боярских родов, по некоторым данным похоронен здесь и предок Анны Ахматовой – Стогов.

В конце 60-х годов ансамбль Колоцкого монастыря был поставлен на охрану государства и частично реставрирован Н.И. Ивановым в 1960-х гг. и в конце 1980-х гг. Ю.П. Мосуновым. В настоящее время Архитектурный комплекс Колоцкого монастыря является памятником архитектуры федерального значения.

С начала 80-х годов монастырь был взят на баланс Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. В 1984 году в честь 200-летия со дня рождения Д.В. Давыдова была торжественно открыта мемориальная доска на колокольне.

В 1993 году монастырь начал действовать в качестве подворья Спасо-Бородинского женского монастыря. Однако активное возрождение монашеской и церковной жизни началось лишь в октябре 1997 г. Именно с этого времени обитель существует как самостоятельный женский монастырь.

27 июня 1998 года из Москвы в Обитель был принесен список Чудотворной Колочской иконы Божией Матери. Владелец иконы Владимир Петрович Михайлов, будучи старшим научным сотрудником НИИ Киноискусства в городе Москве, завещал своей дочери Елене Владимировне Михайловой после своей смерти отдать икону в Успенский Колоцкий монастырь. Елена Владимировна, исполняя просьбу своего отца, решилась отвезти икону почти сразу после его кончины. Местонахождение Колоцкого монастыря ей и ее спутникам не было известно, и они планировали заехать в более известный в округе Спасо-Бородинский монастырь, чтобы узнать адрес Колоцкой Обители. Однако, по стечению обстоятельств первый монастырь, который им повстречался на Можайской земле и оказался искомым. Рафик с иконой въехал в Обитель под звон колоколов, звонили к воскресному Всенощному бдению, который именно в этот день начался несколько позже обычного.

Икона была торжественно встречена насельницами Святой обители, служащим священником, немногочисленными прихожанами, вышедшими Крестным ходом с хоругвями в руках, и была принесена в домовую церковь во имя преподобномученицы Великой княгини Елисаветы. Было отслужено торжественное Богослужение иконе Божией Матери наряду с воскресным Всенощным Бдением. На следующий день, в воскресенье 28 июня, по окончании Божественной Литургии вместе с прибывшими насельницами Спасо-Бородинского монастыря, служащими священниками и прихожанами был совершен Крестный ход с чудесно явившимся образом Пресвятой Богородицы на целебный источник Колочской иконы Божией Матери, где был отслужен молебен с водосвятием.

Поначалу привезенная икона была принята за подлинную Чудотворную. Трудно было поверить, что это не та самая икона, так как до появления ее в монастыре обитель сильно нуждалась, а как только икона была привезена в дар насельницам, сразу же почувствовалась помощь Матери Божией. За оставшиеся два летних месяца удалось отремонтировать трапезную, провести водопровод к сестринскому корпусу, установить телефон. Еще труднее было поверить, что это не подлинная Чудотворная икона, когда от нее стали совершаться исцеления. Но узнав подробнее об иконе и убедившись в том, что это список, подивились неизреченной милости Пресвятой Богородицы, Которая никогда не оставляет в беде уповающих на Ее Всемогущую помощь и заступление.

В 2003 году Чудотворный список был перенесен из домового Храма в Успенский Собор и поставлен в Никольском Пределе в деревянном резном киоте. Перед Иконой горит неугасимая лампада, ежедневно сестры Обители поют Акафист Божией Матери, а каждую неделю перед воскресной Божественной Литургией служится молебен Пресвятой Богородице.

Успенский Колоцкий монастырь расположен на границе московской и смоленской земель. Это один из старейших монастырей Московской епархии, который в скором времени будет отмечать свой 600-летний юбилей. Богата история этого монастыря. Немало памятных исторических событий и выдающихся людей связано с этой обителью. Но главной святыней является Колочская икона Божией Матери, явившаяся в 1413 году бедному поселянину Луке и прославившая эту землю. Именно с этой иконой связано основание монастыря.

После торжественной встречи Колочского образа Пречистой Богородицы князем Можайским Андреем и всем населением его стольного города последовало не менее торжественное чествование иконы из Колочи в Москве, где ее встречал сам митрополит Фотий († 1431; память 27 мая, 2 июля) с епископами и со всем Священным Собором, великий князь Василий Дмитриевич с боярами и весь народ московский.

Но враг рода человеческого ловко расставлял сети неумудренному крестьянину: соблазнился Лука на собранные деньги, да и построил себе хоромы каменные не хуже княжеских, нанял слуг, предался роскоши. Забыл Лука, Кому он обязан своим возвышением, потерял страх Божий, сделался высокомерен и пред боярами, и пред самим князем своим Андреем Дмитриевичем. А уж простых людей и княжеских слуг вообще ни во что не ставил: оскорблял, обижал, подсмеивался. Так бы и погибла его душа, если бы не один случай, попущенный Человеколюбивым Богом, желающим всем спасения.

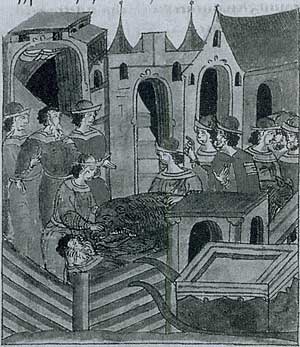

Лука Колочский и медведь. Миниатюра XVI век Однажды ловчий князя, поймав огромного медведя, вез его мимо дома Луки в деревянном ларе. На свою беду велел Лука выпустить медведя на своем дворе, что и сделал ловчий, а выпущенный дикий медведь ринулся на Луку и изломал его до полусмерти.

Вскоре был построен соборный пятиглавый каменный храм в честь Успения Божией Матери. Почему и название монастырь получил Колочевский Успенский Можайский мужской монастырь. А на Соборе в 1547 году при митрополите Московском Макарии († 1563; память 30 декабря) было установлено празднование в честь Колочской иконы Божией Матери 9/22 июля.

Монастырь в то время занимал особое положение: настоятели его в сане игуменов неоднократно присутствовали на Соборах в Москве, а игумен Корнилий в 1567 году был хиротонисан в архиепископа Ростовского. Принимали участие игумены монастыря и в политических актах: под Соборной грамотой 1566 года о продолжении военных действий против польского короля стоит подпись игумена Германа, а под грамотой об избрании на престол Бориса Годунова в 1598 году – игумена Никандра.

К началу XVIII века монастырю принадлежало 73 крестьянских двора, обширные земельные угодья и пять прудов. В 1722 году у монастыря появляется подворье в Москве близ Спасо-Новинского монастыря (старинное название Новоспасского монастыря). С 1724 по 1726 годы Колоцкий монастырь, в котором проживало лишь 15 монахов, приписан к Новоспасскому монастырю, но уже в 1726 году он вновь становится самостоятельным [3] .

В 1732 году при игумене Нифонте начали строить вокруг монастыря каменную ограду. С 1738 года назначается строителем монастыря иеромонах Герасим (Грачев), при котором строится замечательная многоярусная колокольня с часами. В монастыре начинается строительный период. Перестраивается и Успенский собор.

Административное подчинение монастыря в эти годы несколько раз изменялось: вначале Колоцкий монастырь находился в ведении Можайских и Волоколамских епископов (викарная кафедра Переславль-Залесской епископии до 1753 года), потом Крутицких и Можайских (до 1788 г.), а по упразднении Крутицкой кафедры перешел в управление Смоленских епископов.

В России в эти годы происходят бурные преобразования, как государственные, так и в управлении и жизни Церкви: упраздняется патриаршество, после Указа императрицы Екатерины II от 26 февраля 1764 года о секуляризации церковных владений у монастырей отбираются их земли, деревни и прочие угодья, монастыри становятся на государственное обеспечение в зависимости от определенного им класса. Только что начавшая подниматься Колоцкая обитель остается на скудном попечении, соответствующем третьеклассному монастырю, при этом численность монашествующих, по новому укладу, не должна была превышать 12 человек. И все же в эти трудные для всех монастырей годы обитель не только не была упразднена, как многие другие монастыри, но по милости Божией сохранила свои некоторые владения и продолжала понемногу благоустраиваться.

Медленно, из-за скудости средств и из-за малочисленности братии, обветшавшие строения монастыря ремонтируют, перестраивают, а где и заново строят. В 1784 году Екатерина II отпустила 5750 рублей на ремонт зданий обители. И к 1794 году монастырь вновь приобретает благолепный вид: посредине соборная Успенская церковь о пяти главах с восьмериком (т.е. с фонарем об восьми окнах), при ней около алтаря были достроены две палаты: одна для ризницы, другая для книгохранилища. В трапезной части собора устроены два придела: по правую сторону – во имя святителя Николая Чудотворца, по левую – во имя пророка Божия Илии.

Иконостас в главной церкви – резной, с таковыми же царскими вратами и сенью над ними. На многих иконах серебряно-позлащенные венцы, а на чудотворной иконе, кроме богатой серебряной ризы, осыпанной разными драгоценными камнями с золотыми венцами, положено было сканное золотое кружево; вверху иконостаса резное позолоченное распятие с предстоящими при кресте Иоанном Богословом, Божиею Материю и ангелами, держащими рипиды; все эти лица также резные, позолоченные. В приделах иконостасы не резные, но вызолоченные.

Тогда же построены каменные двухэтажные кельи настоятельские, обновлена трапеза и братские корпуса, из братских корпусов, расположенных по бокам колокольни, оставлено три кельи, одна по правую сторону, с часовней, а две по левую [4] .

История Колоцкого монастыря, как и многих приграничных монастырей-крепостей, тесно связана с внешнеполитической историей страны, но многие подобные монастыри исчезали, а монахи расходились по другим монастырям, не в силах поднять, восстановить свою разоренную обитель. Не такая была судьба Колоцкого монастыря. И хотя периоды расцвета сменяются разорениями, упадком, но вновь воскресал монастырь, поднимался из руин в новом величии. Сколько войн происходило здесь, сколько крови пролилось на этой земле – знает только Господь. Как летопись, нам остались только названия рек: Колочь, Протва, Война, Стонец… Задумаемся над этими названиями.

1812 год также трагическая и в то же время героическая страничка истории Колоцкого монастыря. Стены древней святыни стали еще и памятником русской доблести. В Отечественную войну 1812 года Колоцкий монастырь оказался серьезной преградой на пути французской армии к Москве накануне Бородинского сражения.

Военные действия здесь начали разворачиваться 20 августа. В этот день в игуменском двухэтажном корпусе Колоцкого монастыря расположилась штаб-квартира главнокомандующего светлейшего князя М.И. Кутузова, а 21 августа здесь сосредоточились основные силы русской армии, отсюда отдавались приказы, отправлялись письма, здесь корректировалась стратегия будущего сражения.

В ночь с 21 на 22 августа М.И. Кутузов выехал из Колоцкого монастыря. Армия дислоцировалась на восток к селу Бородино.

23 августа арьергард русской армии начал отступать к стенам Колоцкого монастыря. А с рассветом 24 августа войска русского арьергарда под командованием генералов Коновницына, Крейца и Сиверса вступили в ожесточенную схватку с авангардом французской армии у стен обители.

Колоцкий монастырь был превращен в главный госпиталь французской армии. Адъютант Наполеона граф Сегюр сообщает, что после окончания Бородинской битвы раненых насчитывалось 20 тысяч [8] . Госпиталь находился здесь до самого отступления французской армии в октябре 1812 года.

Через несколько месяцев, через край получив русского духа, французы, как бесноватые, бежали из Москвы, из России, бросая своих раненых, оружие, награбленное имущество, злобно уничтожая русские святыни. А ведь, кроме Бородинского сражения, не было ни одного серьезного противостояния двух армий. Но каким ужасом был охвачен французский стан, как был подавлен дух французской армии! Кем, чем была сломлена их храбрость и непобедимость? Пустыми монастырями с несколькими монахами, оставленной населением Москвой с ее величественным Кремлем и соборами? А ведь русская победа в этой войне была сокрушительная. Нет, не на стороне этих самонадеянных, презирающих другую культуру, а главное, святую веру русского народа был Господь Бог!

До осени Колоцкий монастырь был занят французами под госпиталь в основном для раненых в Бородинском сражении. Но стены Колоцкого монастыря не были защитой для французов, а были скорее кладбищенскими стенами: по удостоверению пленных, в нем ежедневно умирало по 150 человек из-за недостатка продовольствия, медикаментов и прочего [9] . Монастырь постоянно атаковывался партизанскими отрядами и стихийно возникавшими отрядами из крестьян.

Вот так прославил Господь Бог сей монастырь не только образом Своей Пречистой Богоматери, но человеческими воинскими подвигами защитников Отечества 1812 года.

Оказавшийся в центре военных событий Колоцкий монастырь претерпел сильное разрушение. Как же в таких условиях могла сохраниться чудотворная Колочская икона Божией Матери?

Летом 1812 года по мере продвижения французской армии вглубь России встал вопрос о вывозе и сохранении церковных ценностей. Святейший Синод предписал епископам вывозить церковное имущество и выезжать самим после получения от генерал-губернаторов уведомления о необходимости подобных мер.

Это было второе, но не последнее, разорение святой обители, после которого вновь возродился дом Пресвятой Богородицы в местечке Колочь.

Приехать в Можайск и не посетить село Колоцкое будет непростительной ошибкой. Именно здесь находится еще одна можайская достопримечательность — Колоцкий монастырь (Колочский), который недавно отметил свое 600-летие (основан в 1413 году).

Основание Колоцкого монастыря

По преданию, на месте, где сейчас находится Колоцкий монастырь, на границе Московских и Смоленских земель, существовало местечко с названием Колоча, обитателям которого явила Свой чудотворный образ Пресвятая Богородица.

Потом икону привезли в Москву, где ее встречал митрополит Фотий и весь Священный собор, а также великий князь Московский с боярами и народом. На обретшего икону Луку стали смотреть, как на пророка, и щедро его одаривали. Вернувшись домой в Колочу, Лука построил на пожертвования церковь в честь Пресвятой Богородицы, и чудотворный образ обрел свой дом.

Позже на этом месте князь Андрей Дмитриевич Можайский основал здесь мужской Колоцкий монастырь.

Успенский Колоцкий монастырь считается одним из старейших монастырей Московской епархии.

Говорят, что царь Иоанн Грозный в 1563 году, отправляясь в поход на Полоцк, взял с собой и Колочскую икону.

В 1609 году поляки разорили святую обитель, но чудотворная икона уцелела, и монашеская жизнь здесь продолжилась. Лишь спустя почти 200 лет на средства, отпущенные Екатериной II, монастырь восстановили.

Штаб Кутузова

Во время французского нашествия 1812 года Колоцкий монастырь оказался на пути французской армии. Именно в нем накануне Бородинского сражения размещался штаб Михаила Кутузова. Адъютант Милорадовича Федор Глинка писал накануне битвы:

Многие из причастившихся сразу же уходили на Бородинское поле.

Именно здесь Денис Давыдов получил приказ создавать партизанские отряды. В 1984 году к 200-летию со дня рождения героя была открыта мемориальная доска на стене колокольни.

24 августа 1812 года во время схватки с авангардом французской армии у стен Колоцкого монастыря получил смертельную рану генерал-майор Всевеликого войска Донского Иван Краснов.

После того, как русские отступили к Москве, монастырь был разорен французами, однако икона чудесным образом сохранилась. Здесь побывал и Наполеон, он поднимался на колокольню, чтобы осмотреть позиции и даже, по преданию, оставил свой автограф на стене.

Дальнейшая судьба Колоцкого монастыря

В 1818 году в Колоцком монастыре молился Александр I, а в 1837-м — будущий государь Александр II.

Чудотворная икона оставалась в стенах монастыря до самого его закрытия при Советской власти. Но в 70-е годы XX столетия она, увы, затерялась.

В качестве подворья Спасо-Бородинского женского монастыря монастырь начал действовать в 1993 году. А спустя пять лет из Москвы передали список чудотворной Колочской иконы, которую завещал обители ее владелец Владимир Михайлов, старший научный сотрудник НИИ киноискусства.

В 2003 году чудотворный список из домового храма был перенесен в Успенский собор в Никольский придел.

Читайте также: