Доклад на тему вертеп

Обновлено: 28.06.2024

В Европе по сей день существует многовековая традиция на Рождество в доме ставить вертеп. Кто-то его покупает в магазине или на ярмарке, кто-то предпочитает мастерить сам. В России вертепы был популярны до революции. С 1917 года, когда началась антирелигиозная пропаганда, первыми под удар попали традиции и обряды, связанные именно с Рождеством. Возрождение вертепа приходится на 1980-е годы. Идеологический прессинг ослабел, и у фольклористов появилась возможность открыто и активно заняться изучением традиционной народной и религиозной культуры. Последние двадцать лет возрожденная вертепная драма пользуется широкой популярностью.

Ее ставят профессионалы и любители, на большой сцене и дома — для домочадцев. Однако вертеп вертепу рознь.

Что такое вертеп?

Этот Вертеп и стал первообразом для последующих вертепов, созданных искусством людей.

В России, конечно же, имели место и презепе. В храмах и по сей день над иконой Рождества сооружают небольшой шатер из еловых веток, украшая его часто блестящей мишурой. Однако более популярны (особенно в XVIII—XIX вв.) были вертепы театральные — короткие кукольные представления с рождественским сюжетом. Вертепами также назывались деревянные двухэтажные переносные ящики-домики, где, собственно, и разыгрывался спектакль.

Но каким бы ни был вертеп — статичным, механическим, живым — для зрителя он остается чудесным знаком, указывающим на ту самую, вифлеемскую, пещеру.

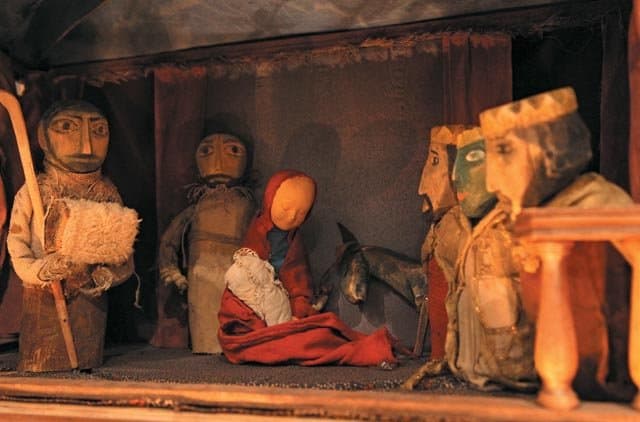

Вертеп В. Новацкого

История вертепа

Двухэтажный ящик, подобный вертепу, был описан в I в. н. э. механиком Героном Александрийским, куклы в нем были механические, приводились в движение с помощью специальной рукоятки. В верхнем этаже находились боги, в нижнем — аргонавты.

Если же говорить о сценках Рождества, то, по мнению Бориса Голдовского, появились они куда ранее 1223 года, примерно в V веке, во времена папы Сикста Третьего. Последний разумно рассудил, что к сердцам простых людей, не знавших ни древнегреческого, ни латыни, самый прямой путь — наглядная иллюстрация библейского сюжета. Примерно тогда в храмах стали появляться объемные панорамы Вифлеемского Вертепа с младенцем в яслях и склонившимися над ним животными.

По мнению некоторых ученых, на Русь вертеп пришел вместе с принятием христианства и, вероятнее всего, был панорамой. Тем не менее первые достоверные сведения о существовании вертепов относятся к концу XVI века. На территории Российской империи был обнаружен вертепный ящик с датой изготовления на нем —1591 год.

К XVII веку механические вертепы стали популярны по всей Европе и, конечно же, в России. Причем рождественскую драму показывали не только в светских домах, но и в домах священников. А к концу XVIII века в Петербурге сложилась династия вертепщиков — семья Колосовых, на протяжении почти целого столетия хранивших традиции исполнения спектаклей.

Расцвет вертепов пришелся на XIX век, когда они стали популярны не только в центральной России, но и в Сибири. Правда иногда местные архиереи запрещали вертепы, боясь католического влияния. Но так как вертеп стал в большей степени народным представлением, и, как следствие, бесцензурным, традиционным рождественским увеселением, то такие распоряжения мало помогали.

Октябрьская революция 1917 года и последовавшая вслед за ней антирелигиозная кампания решили судьбу рождественских представлений. Они, как и традиционная Елка, оказались под строгим запретом.

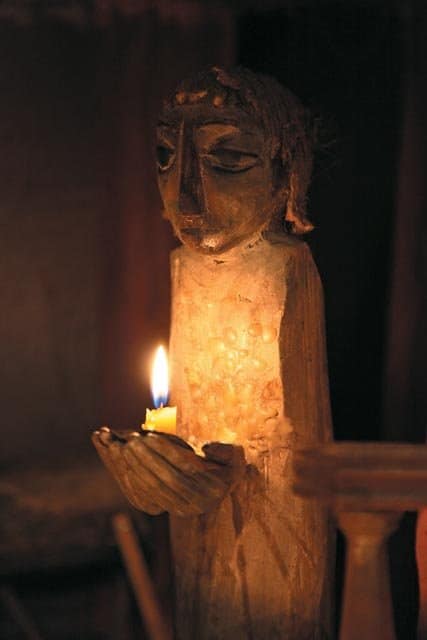

Ангел. Вертеп В. Новацкого

Как устроен вертеп?

Вертеп — двухэтажный ящик-домик с прорезями для вождения кукол, который по традиции изнутри живописно украшен. Переходить с одного этажа на другой куклам нельзя. В верхнем ярусе разыгрывались сцены, связанные со святым семейством, а нижний изображал дворец царя Ирода. В этой же части в более поздние времена показывались сатирические сценки и комедии. Однако вертеп — это не просто волшебный ящик, это маленькая модель мироздания: мир горний (верхний этаж), дольний (нижний этаж), и ад — дырка, куда проваливается Ирод.

Зимой вертеп возили на санях, переносили из избы в избу, показывали представления на постоялых дворах. Вокруг вертепа расставлялись лавки, зажигались свечи. Сказка начиналась.

Младенец в вертепе, как правило, — туго скрученный жгутик из белой материи; овечки, с которыми приходит поклониться Христу пастух — кудрявый комочек пряжи. Как правило, герои в вертепе деревянные или тряпичные, из простого дешевого материала — легко смастерить, легко переносить.

Однако среди вертепщиков существовало неписаное правило: кукла, изображающая Богородицу, должна быть сделана иначе, нежели все остальные, как будто ее мастерил другой художник. Поэтому образы Богородицы и Спасителя создавались мастерами-вертепщиками с особой тщательностью, в них последние строго ориентировались на иконы, иногда вместо куклы Божьей Матери ставили икону.

Как происходит действо?

Как пишет Голдовский, музыка в обоих действиях спектакля представления была не менее важна, чем текст. Она всегда давала очень точные характеристики героям и насыщала само представление праздником. Особенно популярны были канты, в которых соединялись народные песни и светские танцевальные мелодии.

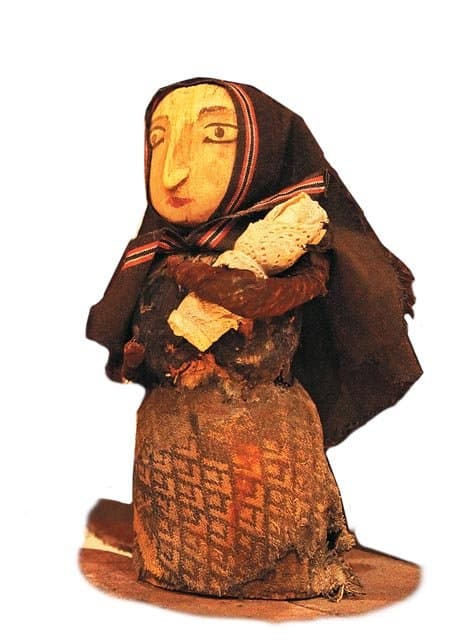

Рахиль. Вертеп В. Новацкого

Где посмотреть?

И хотя музею сравнительно немного лет, многие его посетители, как говорит Наталья, выросли на этих спектаклях. Впервые пришли маленькими детьми и были так впечатлены, что смотрят вертеп из года в год. Даже повзрослев, не разочаровываются.

Фото Владимира ЕШТОКИНА

Накануне Рождества Христова, в сочельник, в старину повсеместно на Руси по домам ходили христославы, по-другому, славильщики. Радостно, с песнями и стихами, они славили рождение Спасителя. Нередко среди участников были и те, кто показывал вертеп. Что же такое вертеп и как он попал в Россию? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к церковным зрелищам — мистериям, которые устраивались в средневековой Европе.

Этот праздник совпадал с языческими празднествами, которые проводились ранее у греков, римлян и варварских народов Западной Европы. Церковь боролась против языческих обрядов, которые в те времена соблюдались наряду с новыми, христианскими. Для обращения народных обрядов в христианское празднество церковь увеличила время церковных служб в эти дни и торжественность их проведения.

Накануне праздника храмы, роскошно украшенные и освещенные тысячами свечей, были переполнены молящимися. Вся ночь проходила в совершении разных служб, при участии хора певчих и всех прихожан.

Интересно, что Византия в этом отношении опередила Запад: здесь мистерии появились уже в 5-6 веках, а в 10-11 веках в церкви святой Софии в Константинополе и других городах торжественно устраивались драматические представления.

В центральной и западной Европе были популярны мистерии стационарные — не переносные. Их показывали на сцене, унаследованной от барочного театра. Такая сцена имела просцениум, в глубине — задник–перспективу, иногда по бокам кулисы. А вот постоянные чешские и итальянские вертепы строились под крышей, но как бы в открытом пространстве, то есть в пространстве, не ограниченном сценической рамой. Сцена такой мистерии поднималась кверху несколькими планами, причем куклы могли действовать на каждом этаже.

«О, проклятый Ироде, за твоя превеликия злости

Со временем вертепщики, то есть кукольники, становились профессиональными бродячими исполнителями. Обычно кукловод был владельцем и вертепа, и кукол. Во время представлений он, стоя за ящиком, приводил в движение кукол, водя их по прорезям в полу ярусов вертепного домика. При этом вертепщик произносил текст драмы, изменяя тембр голоса и интонации речи, чем создавал иллюзию, что представление играется несколькими актерами. Он помнил текст наизусть и мог его изменять в зависимости от условий выступления.

На Руси вертепный ящик часто напоминал не пещерку, а часовенку, олицетворяющую Церковь Христову. При хождении с таким вертепом дети распевали духовные песни или все вместе пели рождественский ирмос. Бывало, что вертепы никто не носил, а ставили их в середине храма, убирали цветами и хвойными ветками, внутрь ставили икону Рождества Христова. Очень радовались прихожане такому праздничному чуду.

И в наши дни эта традиция не забыта в церкви: во все дни святок, до праздника Богоявления Христова любой может зайти в храм и поклониться Богомладенцу Христу.

Рождественский вертеп – это неотъемлемая часть празднования православного Рождества. Действо зародилось много веков назад, однако до сих пор каждый Сочельник мы можем наблюдать яркое театральное представление в исполнении простых людей. О том, почему вертеп стал таким популярным и каков его смысл, читайте дальше.

Рождественский вертеп – неотъемлемая часть празднования православного Рождества

История вертепа

По мнению историков, первое вертепное представление было показано в XIII столетии. Автором сего действа был монах Франциск Ассизский, который позже был причислен к рангу святых. Чтобы напомнить людям о Рождестве Христовом, он воссоздал события давно минувших дней посредством живой панорамы. Со временем такие вертепы распространились по всему Старому Свету, став просветительским инструментом для малограмотного народа.

На Руси рождественские театральные представления стали популярными спустя три века после Крещения. Зачастую они представляли собой кукольные спектакли, где герои рассказывали людям об истории рождения Спасителя. Они пользовались таким успехом, что спустя некоторое время стали появляться целые династии вертепщиков. К концу XIX столетия основной сюжет стал дополняться бытовыми сценками и юмором, которые вскоре оттеснили на второе место главную идею представления.

Популярность таких спектаклей пошла на спад только с приходом коммунистической власти. Православие в Советском Союзе не приветствовалось, церкви уничтожались, а все, что было связано с религией, каралось законом. Возрождение вертепных представлений началось только к концу ХХ века.

Вертепное представление

Реаниматором рождественского театра стал режиссер Виктор Новацкий, который по крупицам собрал, а затем воссоздал прежние традиции вертепов. С тех пор именно его сценарий стал основой для современных представлений.

Устройство

Кукольный вертепный театр – это большой ящик с двумя отверстиями, где участники водят прикрепленных к шестам персонажей. Празднично украшенное сооружение поделено на три зоны, каждая из которых имеет свое значение:

- верхняя часть – пещера, где на свет появился младенец Иисус;

- нижняя часть – Иродов дворец, а также бытовые сценки;

- дыра – ад, куда в конце бес забирает царя.

Устройство является настолько простым, что раньше бродячие артисты с легкостью путешествовали с ним по всей Руси. Чтобы начать представление, им достаточно было разложить ящик и устроить импровизированный зрительский зал.

Куклы

Персонажей для рождественского представления, как правило, делают своими руками из подручных материалов. Все они дополнены длинной палкой для более удобного управления.

Образ Богородицы делают по особым правилам, а потому она отличается от других кукол вертепа. Часто вместо нее можно увидеть настоящую икону Царицы Небесной.

Герои театрального представления, в отличие от традиционных кукольных спектаклей, практически неподвижны во время рассказа. Этот прием используется для того, чтобы сделать больший акцент на ведущем персонаже. Со времен создания вертепа герои остаются неизменными:

- Ирод – один из главных героев, который до самого конца остается на виду у зрителя и покидает сцену только после того, как Смерть отсекает ему голову косой;

- Смерть – призвана страшить публику, а потому ее образ воспроизводится наиболее зловеще;

- воин – олицетворяет всю царскую рать, которую коварный Ирод послал убить новорожденных мальчиков;

- Рахиль – женщина, потерявшая единственного сына и символизирующая общее горе всех иудейских матерей, чьи дети были убиты по приказу царя;

- Бес – очень подвижная кукла, что подчеркивает скользкость героя;

- волхвы – три куклы, прикрепленные к одному шесту, как символ триединства персонажа;

- пастухи – зачастую этих героев наряжают в традициях той местности, где дают представление, чтобы олицетворить весь народ;

- куклы Святого семейства – статичные персонажи, не имеющие реплик на протяжении всего спектакля;

- Ангелы – куклы, облаченные в белоснежное одеяние, крестообразно перепоясанное специальной лентой;

- Звезда Вифлеема – главный атрибут рождественского представления, призванный вызывать у зрителя восхищение своей красотой.

Есть еще один персонаж, который был придуман специально для придания вертепу большей зрелищности – Пономарь. Именно он зажигает и тушит свечи, а также может перемещаться по этажам, чего не могут делать другие герои. Чтобы Пономарь смог выполнять свои функции, ему делают длинные руки или оборудуют куклу особым механизмом.

Из гипса Из бумаги Под куполом

Вертепное действо

Основой для рождественского спектакля послужила библейская история о рождении Иисуса Христа. Начинается представление с зажигания свечей, что погружает зрителей в волшебную, сказочную атмосферу.

Изначально вертеп состоял только из одного акта, однако позже добавился второй, где актеры показываются бытовые сценки из обычной жизни людей. В первом акте герои рассказывают о появлении на свет Сына Божьего. Ангел разносит всем благую весть, а к новорожденному младенцу приходят Пастухи, которых привела к пещере Вифлеемская Звезда. Туда же являются и три Волхва со святыми дарами (смирной, ладаном, золотом). Они ведают, что сообщили радостную новость царю Ироду, однако Ангел строго предостерегает их от такого поступка.

Основой для рождественского спектакля послужила библейская история о рождении Иисуса Христа

Властитель Иудеи боится, что Сын Божий заберет у него бразды правления, а потому отдает Воину жестокий приказ убить всех новорожденных. Испугавшись, к царю приходит Рахиль с младенцем на руках. Она просит того не совершать детоубийство, однако Ирод остается неумолим. Явившийся после смерти ребенка Ангел утешает убитую горем женщину.

За совершенный грех правителя Иудеи настигает Смерть. Она приходит к нему, чтобы забрать его с собой, однако царь уговаривает ее немного повременить. Не слушая царские мольбы, Смерть убивает Ирода, а явившийся Бес забирает его с собой в пекло. По окончании спектакля все персонажи являются на помост, чтобы принять благодарность зрителя и попрощаться. Пономарь тушит свечи, после чего действо официально завершается.

В этом видеосюжете показано, как сделать вертепный театр.

Роль рождественского вертепа в христианском воспитании детей

Малыши, родившиеся в верующей семье, с детства учатся почитать Бога и познавать Библию. Чтобы наглядно показать малышу историю рождения Христа, дома часто устраивают вертепы, участниками которых становятся сами родители, иногда вместе со старшими детками. Такое сказочное представление помогает лучше усвоить знания, а личное участие дает возможность глубже понять смысл происходящего.

У малыша с ранних лет закладываются понятия рая и ада, он узнает об Иисусе Христе, ангелах, а также становится свидетелем того, что зло никогда не остается безнаказанным.

Рождественский вертеп играет важную роль в христианском воспитании

Правильное христианское воспитание посредством чтения Святого Писания и участия в вертепах формирует у ребенка православную мораль, укрепляет веру, дает понять, что Господь любит всех, а особенно детей.

Рождественский вертеп имеет богатую историю. На протяжении многих веков действо вбирало традиции разных времен и народов, обретая форму, в которой мы видим представление сегодня.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рождество Христово — удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда. И это чудо происходит.

Есть прекрасная старинная традиция — под Рождество ставить в доме вертеп.

Вертеп — древнерусское слово. Обозначает оно пещеру. Согласно Священному Писанию, Сын Божий — Младенец Иисус Христос — родился в вертепе, где остановились на ночлег Дева Мария и праведный Иосиф.

В русской православной традиции рождественские вертепы никогда не почитались так, как на западе, откуда они пришли. Сначала на Украину и в Белоруссию, потом — в Россию. В России впервые театральные представления получают благословение только в XVII веке с приходом царя Алексея Михайловича, любившего театральные представления и с удовольствием приглашавшего актеров. Расцветом для российского вертепа становится восемнадцатый век.

Рождественский вертеп — это модель Вифлеемской пещеры с куколками внутри или можно назвать это рождественским театром кукол. Его можно также сравнить с рождественской домашней литургией для детей: воспоминание о рождении Христа, проведенное через куколок, через маленький театрик.

Прошло время, и вот из-под рук мастеров стали выходить вертепы деревянные резные, из картона и папье-маше, глины, фарфора, гипса… Изысканные и незамысловатые, большие и маленькие панорамы, воспроизводящие сцену Рождения Спасителя, были своего рода Библией для неграмотных.

Именно с этого рождественского вертепа и начинается история кукольного театра на Руси. Ходили по домам христославы, славившие рождение спасителя, а среди них и те, кто вновь и вновь рассказывал вечную историю о рождении Сына Божия.

Вертеп переходил из деревни в деревню, защищая землю от всего злого, что происходит в мире и символизируя собой ковчег спасения. Зимой его возили на санях, переносили из избы в избу, показывали представления на постоялых дворах. Вокруг вертепа расставлялись лавки, зажигались свечи, и сказка начиналась.

Соответственно рождественской сцене оформлялся и весь верхний ярус домика. Его оклеивали бумагой синего цвета или окрашивали в синий цвет. На крышу домика вырезалась рождественская Вифлеемская Звезда, возвестившая всему миру о чудесном рождении Сына Божия. Эта Звезда была сквозной. С внутренней стороны домика ее подсвечивали свечой. И она действительно сияла мерцающим светом во время рождественского представления.

С внутренней стороны ящик обклеивали белой заячьей шкуркой. Белый цвет символизировал чистоту. В то же время заячья шкурка скрывала прорези в ящике, по которым двигались фигурки.

Вечером для освещения по бокам и вверху ящика подвешивали несколько разноцветных фонариков.

Сцена закрывалась ярким тканевым занавесом или ставнем, скрывавшими от зрителей перестановки между сценками.

Каждый персонаж имел своё игровое пространство и двигался строго в его пределах. Верхний ярус этого домика, собственно, и представлял пещеру Рождества. В нем размещались маленькие ясли, в которых лежал спеленатый Младенец Христос; фигурки Иосифа и Девы Марии, склоненные над ясельками; вол и ослик, согревающие Спасителя своим дыханием.

Эти фигуры нельзя было назвать просто куклами: в них никогда не играли как в куклы, не произносили за них речи. Они изображали рождественскую сцену и были знаками, символами Рождества. Порой вместо фигурок в верхнем ярусе ставили икону праздника Рождества.

Куклы изготавливались из дерева, иногда из глины. Им раскрашивали лица, одевали героев в одежду из ткани и бумаги; к ноге крепили деревянный или проволочный стержень. Вертепщик сам "играл" за всех, меняя голос в зависимости от характера персонажа. За ящиком также также могли находиться музыканты и хор.

Младенец в вертепе, как правило, — туго скрученный жгутик из белой материи; овечки, с которыми приходит поклониться Христу пастух, — кудрявый комочек пряжи. Как правило, герои в вертепе деревянные или тряпичные, из простого дешевого материала — их легко смастерить, легко переносить.

Однако среди вертепщиков существовало неписаное правило: кукла, изображающая Богородицу, должна быть сделана иначе, нежели все остальные, как будто ее мастерил другой художник. Поэтому образы Богородицы и Спасителя создавались мастерами-вертепщиками с особой тщательностью. Иногда вместо куклы Божьей Матери ставили икону.

Существовали некоторые незатейливые хитрости вертепа. Например, как волхвы становятся перед Младенцем на колени? (Как оказалась, чурочка, из которого изготавливался волхв, была короче одетой на него драпировки). Как у Ирода голова с плеч слетает, когда Смерть ее срезает косой? (Кукла Ирода делалась не из цельного куска дерева, а прикреплялась на штырек, за который водят персонажа. Чуть потянешь штырек вниз — и голова с плеч!)

Как же происходило действо?

Верхний ярус вертепного ящика назывался "небом", "пещерой" или "хлевом"; изнутри он оклеивался голубой бумагой со звездочками из фольги; на задней стене изображалась сцена Рождества, либо рядом с ней устраивалось подобие пещеры или хлева с яслями, а также неподвижные фигурки Марии, Иосифа, младенца Иисуса Христа, домашних животных.

Нижний ярус назывался "землей" или "дворцом"; здесь разыгрывались эпизоды злодеяний и наказания царя Ирода, а также бытовые сценки комического и сатирического характера. "Дворец" украшался яркой цветной бумагой, блестками; в центре располагался трон, на котором сидел Ирод. Около трона с обеих сторон иногда закреплялись неподвижно по три воина, вооруженных пиками и мечами. Остальные куклы "входили" и "выходили" через две двери в боковых стенках ящика.

По свидетельству современников, вертеп был любимой святочной забавой и нравился самым разным зрителям, вне зависимости от возраста, происхождения и социального положения.

Со временем вертеп превращался в привычный для нас кукольный театр, ведь с годами куклы обрастали различными механизмами, позволяющими двигать конечностями.

Хотя украшение церквей рождественскими сценками сейчас плотно ассоциируется в нашем сознании с католической традицией, но в XVIII–XIX веках на Украине, в Белоруссии, на Псковщине и в Сибири в рождественские дни можно было встретить детей и взрослых, ходящих с вертепом и дающих незамысловатые представления. Это были предвестники кукольных театров — их более назидательный, но не менее красочный и любимый народом вариант.

Октябрьская революция 1917 года и последовавшая вслед за ней антирелигиозная кампания решили судьбу рождественских представлений. Они, как и традиционная Елка, оказались под строгим запретом. Вскоре были утрачены тексты вертепных спектаклей и забыты секреты вождения кукол. Только в 1980 году началось возрождение традиционного вертепа.

Главные зрители и посетители рождественских вертепов — дети. И не нужно долго объяснять, почему: глядя на таинственные вертепы, они словно переносятся умом и сердцем в Вифлеем, к яслям Младенца Христа.

Вертеп в Псково-Печерском монастыре

Вертеп в Киево-Печерской лавре

Снежный вертеп у Свято-Троицкой Церкви в Томске

Снежный вертеп в Академгородке, Томск

Снежная часовня у храма Смоленской иконы Божией Матери, Дубна

Вертеп изо льда. Екатерининский собор в Царском Селе

Вертеп с настоящими животными в Пятигорске.

Софийский собор, Царское Село

Кто-то покупает вертеп в магазине или на ярмарке, кто-то предпочитает мастерить сам. В Европе эта традиция никогда не прерывалась, ей уже много веков.

Как прикоснуться к чуду Рождества — особенно если в доме есть маленькие дети? Одно из возможных решений — сделать вертеп. Совместный труд вместе с детьми и другими домочадцами в любом случае подарит радость.

Можно всей семьей сделать вертеп, а потом читать добрые рождественские рассказы, иногда, по возможности, оживляя действие.

Но при изготовлении вертепа нужно знать некоторые правила его построения. Символика осталась неизменной: рай вверху, ад внизу. Фигурки святого семейства располагают на верхнем ярусе, если вертеп двухьярусный и слева, если он одноярусный. А озвучивают только земных существ.

Вертеп был и остается одной из любимых традиций празднования Рождества. И каким бы он ни был, статичным, механическим или даже живым, с участием актеров-людей, для зрителя он, прежде всего, — чудесный знак, указывающий на ту самую, Вифлеемскую, пещеру.

Рождественское

В яслях спал на свежем сене

Тихий крошечный Христос.

Месяц, вынырнув из тени,

Гладил лен его волос.

Бык дохнул в лицо младенца

И, соломою шурша,

На упругое коленце

Засмотрелся, чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши

К яслям хлынули гурьбой,

А бычок, прижавшись к нише,

Одеяльце мял губой.

Пес, прокравшись к теплой ножке,

Полизал ее тайком.

Всех уютней было кошке

В яслях греть дитя бочком.

Присмиревший белый козлик

На чело его дышал,

Только глупый серый ослик

Всех беспомощно толкал:

"Посмотреть бы на ребенка

Хоть минуточку и мне!"

И заплакал звонко-звонко

В предрассветной тишине.

А Христос, раскрывши глазки,

Вдруг раздвинул круг зверей

И с улыбкой, полной ласки,

Прошептал: "Смотри скорей. "

С. Чёрный

Читайте также: