Доклад на тему свадебные обряды

Обновлено: 28.06.2024

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

3.Девичник. Обрядовая баня……………………………………..10

4.Выкуп в день свадьбы…………………………………………..12

7.Брачная ночь молодоженов……………………………………..16

8.Приметы и суеверия о новобрачных……………………………18

IV .Список использованной литературы…………………………23

Традиционно самым подходящим для свадьбы временем на Руси считались осень и зима. Это было время, свободное от сельскохозяйственных работ. Весной и летом заключались лишь браки по обстоятельствам, например, беременность невесты, а в мае браки вообще почти не заключались. Кроме того, подходящих для свадьбы дней было не так много: венчание запрещалось в пост, на Масленицу, Пасхальную Седмицу, Святки, накануне православных двунадесятых праздников, а ещё накануне среды, пятницы и воскресенья, в день, предшествующий перед престольными праздниками того храма, в котором планировалось совершить Таинство венчания.

На основе вышеизложенного, цели моего реферата состоят в том, чтобы:

1) Проанализировать различные моменты в свадебных обрядах, например (подготовка к свадьбе, сватовство, обручение и т.д.);

2) Показать на примере свадебных обрядов культуру русского народа.

1. Сватовство.

По старинной традиции после сватовства следует сговор. Стороны договаривались о расходах на свадьбу, о подарках, приданом и тому подобных вещах. Всё это происходило в доме невесты, где готовилось угощение.

2. Подготовка к свадьбе

Готовились к браку с первых лет жизни: девочки учились вести хозяйство, готовили приданое. Свадебный обряд на Руси обязывал невесту преподнести в день свадьбы каждому родственнику жениха в дар полотенце, жениху – вышитую рубаху и кальсоны, а его матери – три рубашки, отрез на сарафан, платок на голову. Невест выбирали на смотринах, которые устраивались во время весенне-летних гуляний или престольных праздников. Выбирали невесту родители жениха, согласуя выбор со всей родней, мнения парня обычно не спрашивали. Без благословения родителей браки заключались крайне редко, считались несчастливыми и осуждались общественностью.

Поскольку обычно девушки не имели права на выбор, они часто прибегали к гаданиям, стараясь предугадать, каким будет их суженый, когда будет свадьба. Гадали чаще всего на святки или на Покров день, – по снам, зеркалу, отражению в воде, на свечах. Возвращаясь к свадебному русскому обряду, скажем о том, что после того, как родственники жениха согласовали кандидатуру невесты, они выбирали посредника, – сваху или свата, шустрых на язык односельчан, умевших улаживать подобные дела. Иногда он шился, как детский чепчик, и завязывался под подбородком, но были и другие покрои.

Повойник всегда накрывался платком, шелковым или кашемировым в праздники, холщовым или ситцевым в будни. Как и в средневековой Руси, женщине считалось неприличным выходить на улицу или находиться дома при посторонних (а иногда даже и при домашних) в одном повойнике, без платка. Сестра или подруги принимали “красу девичью”, успокаивали невесту, а отец с матерью благословляли ее иконой. Все расходились по домам, чтобы на утро снова прийти в дом к невесте и проводить ее к венцу.

С давних пор именно свадьба считается самым важным событием в жизни. Наши предки создавали семью, придерживаясь традиций и строго соблюдая особые правила. Отголоски свадебных обрядовых традиций Руси присутствуют и в современном бракосочетании.

Традиции свадебных обрядов славян насчитывают не один век: наши предки крайне внимательно следили за соблюдением правил. Создание семьи было сакральным и наполненным смыслом действием, которое в среднем занимало три дня. С того времени до нас дошли свадебные приметы и суеверия, на Руси передающиеся из поколения в поколение.

Свадебные обряды древних славян

Вступление в семейную жизнь в первую очередь всегда направлено на продолжение здорового и сильного рода. Именно поэтому древние славяне накладывали несколько ограничений и запретов на создание новой пары:

- возраст жениха должен быть не меньше 21 года;

- возраст невесты — не меньше 16 лет;

- род жениха и род невесты не должны быть близки кровно.

Вопреки существующему мнению, и жениха, и невесту редко выдавали замуж или женили против их воли: считалось, что Боги и сама жизнь помогают новой паре найти друг друга в особом, гармоничном состоянии.

В наше время достижению гармонии тоже уделяется много внимания: к примеру, все больше людей начинают использовать специальные медитации для привлечения любви. Наши предки лучшим способом гармоничного слияния с ритмами матери-природы считали танец.

В момент сближения танцующих столкнувшихся спинами парня и девушку выводили из хоровода: считалось, что их свели Боги. Впоследствии, если девушка и парень были любы друг другу, устраивались смотрины, родители знакомились между собой, и, если все было в порядке, назначалась дата свадьбы.

Считалось, что в день бракосочетания невеста умирала для своего рода и его духов-хранителей, чтобы возродиться в роду жениха. Этой перемене придавалось особое значение.

В первую очередь, о символической смерти невесты для своего рода говорил свадебный наряд: у наших предков было принято красное свадебное платье с белым покрывалом вместо нынешней полупрозрачной фаты.

Красный и белый на Руси были цветами траура, а плотное покрывало, которым полностью закрывали лицо невесты, символизировало ее нахождение в мире мертвых. Снять его можно было только во время свадебного пира, когда благословение Богов над молодыми уже было совершено.

Подготовка к свадебному дню как для жениха, так и для невесты начиналась накануне вечером: подруги невесты вместе с ней отправлялись в баню для ритуального омовения. Под горькие песни и слезы девушку омывали водой из трех ведер, символически указывая на ее присутствие между тремя мирами: Яви, Нави и Прави. Невеста и сама должна была плакать как можно больше, чтобы получить прощение духов своего рода, которых она покидает.

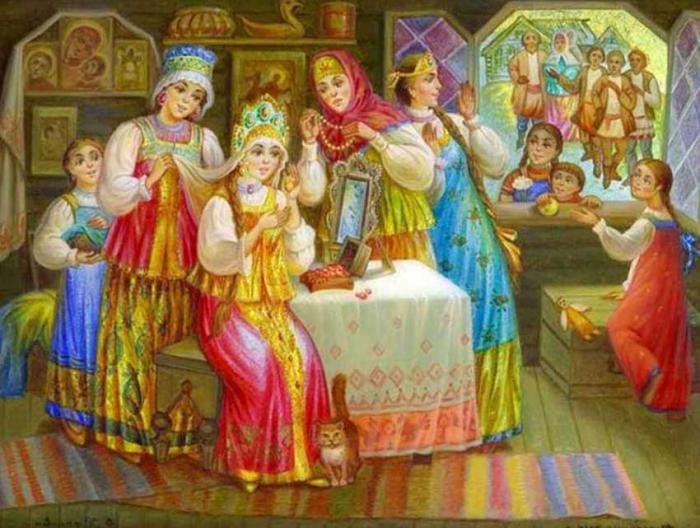

Утром дня свадьбы жених присылал невесте подарок, означающий верность его намерений: шкатулку с гребнем, лентами и сладостями. С момента получения подарка невесту начинали переодевать и готовить к обряду бракосочетания. Во время одевания и причесывания подруги также распевали самые печальные песни, а невеста должна была плакать еще больше, чем накануне: считалось, что чем больше слез будет пролито до свадьбы, тем меньше их прольется во время супружеской жизни.

Тем временем в доме жениха собирался так называемый свадебный поезд: повозки, в которых сам жених и его дружина отправлялись за невестой с дарами ее подругам и родителям. Чем богаче семья жениха, тем длиннее должен быть поезд. Когда все приготовления завершались, поезд отправлялся к дому невесты под пение и танцы.

По приезду на капище ожидающий молодых волхв проводил обряд благословения союза, тем самым подтверждая лад в паре и скрепляя клятву молодых перед Богами. С этого момента жених и невеста считались семьей.

После обряда все гости во главе с семейной парой отправлялись на пир в честь свадьбы, который мог длится до семи дней с перерывами. Во время угощения молодые получали подарки, а также многократно одаривали своих гостей поясами, куколками-оберегами и монетами.

Со временем непоколебимые свадебные традиции претерпели некоторые изменения, вызванные переселениями и войнами. Изменения прижились и принесли нам память о русских народных свадебных обрядах.

Русские народные свадебные обряды

С появлением христианства на Руси свадебные обряды изменились коренным образом. За несколько десятилетий обряд благословения Богов на капище перешел в обряд венчания в церкви. Люди не сразу приняли новый уклад, и это прямым образом сказалось на проведении такого важного события, как свадьба.

Так же, как и у древних славян, в традиции русской народной свадьбы долгое время сохранялись традиционные обычаи: сватовство, смотрины и сговор. На общих смотринах, проходивших на гуляньях, семья жениха присматривала невесту, справляясь о ней и ее семье.

Найдя девушку подходящего возраста и статуса, родственники жениха засылали сватов в семью невесты. Сваты могли приходить до трех раз: первый — заявить о намерениях семьи жениха, второй — присмотреться к семье невесты, и третий — получить согласие.

В случае удачного сватовства назначались смотрины: семья невесты приезжала в дом жениха и осматривала хозяйство, делая вывод: хорошо ли будет жить здесь их дочери. Если все было в порядке и соответствовало их ожиданиям, родители невесты принимали приглашение разделить трапезу с семьей жениха. В случае отказа сватовство прекращалось.

Если и этап смотрин оказывался успешным, то родители жениха приезжали с ответным визитом: они лично знакомились с невестой, наблюдали за ее умением вести хозяйство и общались с ней. Если в итоге они не разочаровывались в девушке, то к невесте привозили жениха.

После завершения договора начиналась подготовка к свадьбе, которая могла продолжаться до месяца.

В день свадьбы подруги невесты одевали ее в подвенечный наряд под причитания о ее девичьей веселой жизни. Невеста должна была постоянно плакать, провожая свое девичество. Тем временем жених с друзьями приезжал к дому невесты, готовясь выкупать свою будущую жену у ее семьи и подруг.

Во время венчания невесту и жениха ставили на расстеленную белую ткань, осыпанную монетами и хмелем. Также гости внимательно следили за венчальными свечами: считалось, что кто выше свою свечу держит, тот и в семье главенствовать будет.

После завершения венчания молодые должны были задуть свечи одновременно, чтобы умереть в один день. Погашенные свечи следовало хранить всю жизнь, оберегать от повреждений и зажигать ненадолго только во время появления первого ребенка.

После венчального обряда создание семьи считалось законным, и далее следовал пир, на котором в значительной степени проявлялись обрядовые действия древних славян.

Этот обычай существовал долгое время, пока не видоизменился в современные свадебные традиции, которые все же сохранили многие обрядовые моменты старинных свадеб.

Старинные свадебные обряды

Многие люди в наше время даже не догадываются о том, какое сакральное значение имеют ставшие привычными моменты любой свадьбы. Вместо аутентичного обряда на капище или венчания в церкви, долгое время являющегося обязательным, теперь происходит государственная регистрация брака с последующим банкетом. Казалось бы, что в этом осталось от древнего уклада? Оказывается, очень многое.

Традиция обмена кольцами. Обмен кольцами существует очень долгое время: еще наши предки надевали друг другу кольцо в знак соединения перед Богами на небе и на земле. Только в отличие от современного обычая носить обручальное кольцо на правой руке, раньше его надевали на безымянный палец левой руки — ближней к сердцу.

Возжигание семейного очага. Самый трогательный момент современной свадьбы — совместное возжигание очага родителями жениха и невесты. Эта традиция восходит ко времени, когда брачный союз заключался волхвом, с родительского благословения и в присутствии всего рода, перед Богами.

Свадебный каравай. Еще один старинный свадебный обряд, полностью сохранившийся в современном браке — изготовление свадебного каравая. Наши предки пекли каравай, который считался символом долгой и крепкой совместной жизни молодых. Традиция печь каравай сохраняется и сейчас: многие пекут его отдельно, а большая часть вступающих в брак заказывает большой торт, который тоже произошел от свадебного каравая.

Выбрать удачное время для вступления в брак вам поможет свадебный календарь по месяцам.

Свадьба издревле считалась самым главным событием в жизни. Православие не предусматривает возможности развода, поэтому женились люди лишь один раз. И хотя наша религия продвигает целомудрие и воспевает непорочность, во время празднования молодежи разрешались некоторые веселые вольности.

В дохристианскую эпоху обряд женитьбы символизировал расцвет природы и плодородие. После Крещения Руси некоторые языческие элементы сохранились, к ним добавились новые традиции. И в богатых семьях, и у простых крестьян, решение важного вопроса выбора спутника жизни главы семейств оставляли за собой. Но не все было так плохо. Молодые понимали сложившийся порядок и находили свои способы склонить отца к выбору полюбившегося суженного или суженой.

Основные этапы:

Русская свадебная традиция

Во все времена обряд женитьбы делился на несколько частей, растянутых во времени. Каждый этап требовал не только определенных слов и действий, но и других обязательных атрибутов – костюмов, подарков, украшения помещений или средств передвижения.

Весь процесс занимал от одной недели до трех месяцев. У крестьян даты расставлялись в соответствии с церковным и сельскохозяйственным календарями. Участие принимали не только родственники, но и друзья жениха и невесты.

Особенной красотой, торжественностью и великолепием отличался центральный этап – венчание.

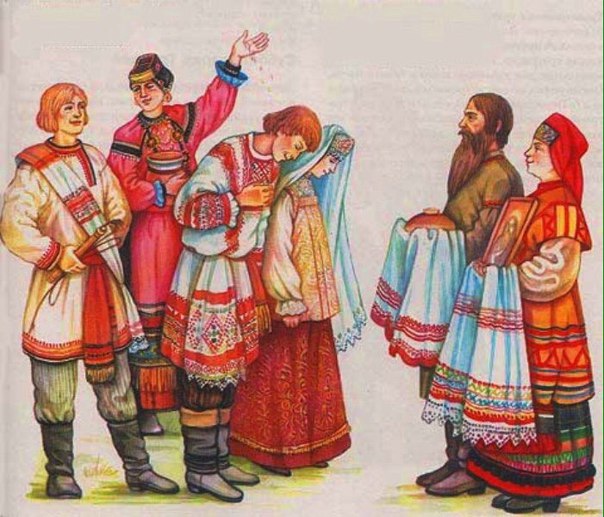

Свадебные костюмы

Важная роль отводилась одежде участников церемоний. Главные цвета – красный и белый. Красный символизировал мужскую силу и богатство, а белый – женскую чистоту, непорочность и красоту. Тканые вещи украшались причудливой вышивкой с символическими узорами.

Интересно, что в Древнем Риме и Средневековой Европе красный цвет одежды могли позволить себе только очень богатые люди. Краситель добывался из раковин средиземноморских моллюсков и стоил дорого. На Руси красная краска делалась из кармина, вещества, добываемого из насекомых кошенили. Поэтому русская невеста, даже из бедняков, могла позволить себе шикарный наряд красивого, темно-красного цвета.

Наряд жениха

Если в западных странах молодой надевает невзрачный костюм и теряется в пестрой толпе, то на русской свадьбе его одежда выделяется сред других. Главный элемент – красная рубаха или косоворотка. В холодное время года ее мог заменить кафтан того же цвета. Часто для пошива костюма использовалось не грубое сукно, а тонкая и изящная льняная ткань. Рубаха жениха тоже украшалась вышивкой, но в меньшем количестве, чем у невесты. Чаще всего тонкий слой вышитой ткани покрывал только ворот. Богатые люди зимой надевали шубы.

На ноги жених надевал штаны или как говорили на Руси – портки, часто черного цвета, и сапоги. Нижняя часть мужского костюма не имела особого значения.

Головной убор жениха – обязательно шапка, вне зависимости от сезона. Меха всегда стоили дорого и являлись признаком достатка. Поэтому жених мог надеть меховую шапку, украшенную бархатом или жемчугом, даже летом. Простые люди носили шапки из войлока.

Наряд невесты

Молодая обувала на ноги сандалии, лапти или шерстяные валенки, в зависимости от сезона. Ближе к началу ХХ века часто стали использоваться кожаные сапожки.

Под одежду невеста надевала рубаху из домотканого полотна. В те времена еще не существовало нижнего белья, его функции выполняла эта деталь гардероба. Повседневные рубахи были простыми и грубыми. Другое дело – свадебная. Невеста начинала украшать и вышивать свои наряды еще до того, как определялась дата венчания. Чаще всего применялись нитки красного и желтого цветов.

На рубаху надевался сарафан – платье с лямками, не без рукавов. Он мог состоять сразу из нескольких частей и обычно имел клиноподобную форму. Портные в те времена не уделяли внимания женской талии, самое узкое место сарафана находилось вверху, в районе груди. А самое широкое – у земли. Цвет почти всегда был красным, в редких случаях – белый или черный с обилием разноцветной вышивки.

Отдельно стоит отметить головной убор новобрачной. Практически во всех регионах России женщины носили кокошники. Могла отличаться только форма или декоративные элементы. По традиции, невеста должна была снять кокошник только перед своим будущим мужем, на церемонии венчания. Священник возлагал на склоненные головы молодоженов венцы и начинал обряд. В разных губерниях кокошник называли сорокой, кичкой, повойников. Но суть всегда была одна и та же – твердый околыш и цветастая ткань, украшенная бисером.

Русский свадебный обряд в деталях

Интересно, что многие традиции дожили до наших дней. Но, хотя форма их осталась почти прежней, суть полностью изменилась.

Сватанье

Если сейчас сваты приходят добиваться согласия молодой, то раньше они шли за благословением отца. Приходили обычно не родители жениха, а его родственники или знакомые, обладающие самым высоким социальным статусом. Весь процесс мог проходить без невесты, ее желание мало интересовало участников церемонии.

Смотрины

Во время сватания вопрос женитьбы еще не решался положительно. Поэтому следующий этап – это смотрины, визит родителей невесты к жениху. По старой православной традиции муж забирал жену к себе домой. Поэтому отец будущей новобрачной ехал смотреть на хозяйство, в котором будет жить и работать его дочь.

Формально именно во время смотрин родители жениха впервые могли посмотреть на невесту и пообщаться с ней. В некоторых регионах обряд смотрин проходил иначе – родители жениха ехали (после сватов) к родителям невесты.

В любом случае, именно на смотринах семьи принимали окончательное решение о браке и о размере приданного. Для невесты этот день был самым важным. Понятно, что формально решение принимал всегда глава семьи. Но мы то знаем, что решение вместо мужчины часто принимает женщина, будущая свекровь.

Обручение в русской традиции

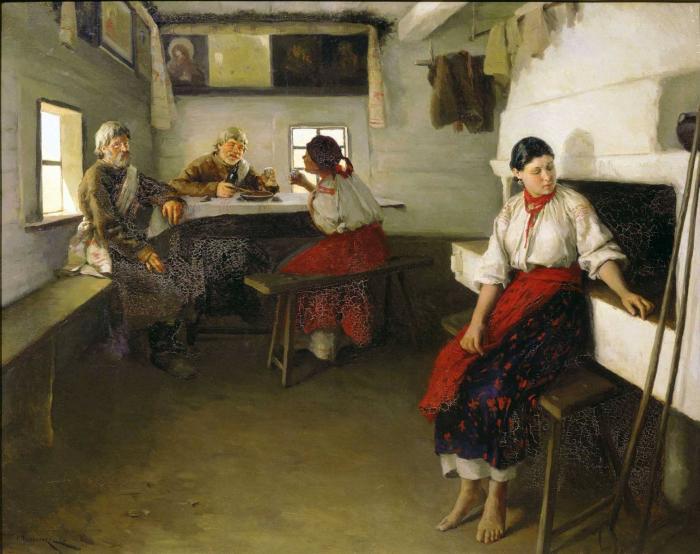

Подготовка

(Подготовка невесты к свадьбе)

Дальнейшие действия в русской свадебной традиции сильно менялись, в зависимости от эпохи и региона. В целом, их суть сводилась к подготовке торжественной церемонии венчания. Будущая невеста носила уже другую одежду чем сообщала окружающим о предстоящем событии. Иногда проводился девичник, только суть его отличалась от современных гуляний женской компании. Молодая собирала незамужних девушек, чтобы они помогли ей вышить свадебную одежду и подготовить приданное.

Жених тоже не бил баклуши. Ему нужно было позаботиться о выкупе, свадебном поезде и месте для пира. А уже перед самой церемонией венчания, молодой вместе с друзьями шел в баню, чтобы очиститься от всех грехов холостяцкой жизни.

Свадьба

Под этим термином в старину подразумевался кортеж из лошадей и подвод, на котором жених и невеста ехали в церковь. Пешая свадебная процессия была только у самых бедных слоев населения.

Сбруя лошадей украшалась цветами и лентами, участники процессии пели песни и желали здоровья и благополучия новобрачным. Мужчины, участвовавшие со стороны жениха, надевали красные рубахи либо украшали свой наряд красными поясами и лентами.

В большинстве случаев размер платы был символичным или взимался в виде совершения какого-то действия. Иногда предметом выкупа могла быть не сама невеста, а что-то из ее вещей или часть свадебных угощений. Эта часть церемонии во все времена была самой веселой и интересной. Наши предки тоже любили подшутить над женихом, например, предлагая ему другую девушку.

Венчание в церкви

Самое важное таинство во всем свадебном ритуале. Именно тут невеста становилась женой, а жених – мужем. На церковный обряд бракосочетания священнослужитель надевал самые красивые и торжественные одежды. На головы молодоженом возлагались венцы, часто имеющие форму короны.

Ряд ритуальных действий во время венчания символизировал единение молодоженам. Им связывали руки одним полотенцем или поясом, они пили из одной чаши или ели один кусок хлеба. На севере России было принято давать молодым один платок, они должны были, держась за него, войти в церковь.

Гулянье и пир

Свадебных столов могло быть сразу несколько. Гости делились по полу, социальному статусу либо родственным связям. В любом случае, самой важной деталью обряда был процесс рассаживания гостей. Молодые как бы обозначали свое отношение к каждому из гостей. Тут впервые молодожены могли вместе сесть за стол, на самое почетное место, под иконами.

Второй день свадьбы – блинный

Почти во всех регионах России принято продолжать гуляния и на второй день после свадьбы. Только на эту церемонию приглашают уже не всех гостей, а только самую близкую родню и друзей. Тёща пекла блины и накрывали семейный стол.

Актуальность работы. Изучение традиционного русского свадебного обряда остается одним из важных направлений современной отечественной этномузыкологии . Интерес к теме- обусловлен важнейшей ролью данного ритуала в жизненном цикле человека, принадлежностью к архаическому пласту этнической культуры.

Целью исследования является обоснование концепции возникновения стабильной музыкальной традиции свадебного обряда на исторически сложившейся территории русского селения , как поздней фольклорной культуры смешанного типа. Исходя из заявленной цели, ставится ряд взаимообусловленных задач: - выявить культурно-исторические предпосылки формирования музыкально-фольклорной традиции исследуемого региона с позиций системообразующих компонентов; - установить структурные закономерности драматургии свадебного ритуала; - рассмотреть музыкальную драматургию обряда, жанровый состав напевов; - охарактеризовать основные музыкально-стилевые комплексы

Сватовство У вас есть цветочек, а у нас есть садочек . Вот нельзя ли нам этот цветочек пересадить в наш садочек ? Молодой гусачок ищет себе гусочку . Не затаилась ли в вашем доме гусочка ? — Есть у нас гусочка , но она ещё молоденька.

Оглашение решения о свадьбе Объявление о помолвке происходило обычно за столом. О помолвке гостям объявлял отец девушки. После его речи молодые выходили к гостям. Первыми пару благословляли родители, затем свои поздравления приносили гости, после чего пир продолжался. А Невеста с помощью подруг должна была приготовить к свадьбе большое количество приданого. В основном в приданое шли вещи, сделанные невестой собственными руками ранее. В приданое обычно входила постель (перина, подушка, одеяло) и дары жениху и родне: рубахи, платки, пояса, узорные полотенца.

Приезд жениха Было распространено подметание дороги. Это делается для того, чтобы под ноги молодым не бросили предмет, на который могла быть наведена порча (волосы, камень и др. Это была дорога перед домом невесты, по которой поедет поезд жениха, Дружка и другие гости тщательно следили, чтобы никто не нарушил чистоту дороги (например, не перебежал бы дорогу свадебному поезду); за такое нарушение виновного могли жестоко избить.

Перед отправкой в церковь родители невесты благословляли молодых иконой и хлебом. После венца жених везёт невесту в свой дом. Здесь их должны благословить родители.. Была традиция что жениха и невесту сажали на шубу. Шкура животного выполняет функцию оберега. Обязателен в обряде благословения в том или ином виде хлеб. Обычно он во время благословения находится рядом с иконой. В некоторых традициях хлеб положено откусить и жениху, и невесте. Этому хлебу также приписывалось магическое действие. Его потом скармливали корове, чтобы она давала больше приплода.

Свадебный поезд Еще был такой обычай делать подношение местному колдуну или знахарке , чтобы те не навредили свадебному поезду. При этом колдун или знахарка могли нарочно прийти к поезду и стоять там, пока не получат достаточный подарок.

Пословицы и поговорки Не страшно жениться, страшно к тому делу приступиться (страшно к попу приступиться). Страшно видится: стерпится — слюбится. Холостому помогай Боже, а женатому хозяйка поможет. Тошно жить без милого, а с немилым тошнее. Не купи у попа лошади, не бери у вдовы дочери! Жениться — не лапоть надеть. Добрая женитьба к дому приучает, худая от дому отлучает. Дай Бог с кем венчаться, с тем и кончаться. Невеста родится, а жених на конь садится (на коня сажали трех-семи лет). В девках сижено — горе мыкано ; замуж выдано — вдвое прибыло. Женился на скорую руку да на долгую муку. У старого мужа молодая жена – чужая корысть. Мужчина, коли хоть немножко казистее черта, — красавец. Много женихов, да суженого нет. Тот не хорош, другой не пригож, погляди-ка на себя, сама-то какова? Не ищи красоты, ищи доброты .

С лица не воду пить, умела бы пироги печь . Не бери жену богатую, бери непочатую! Первую дочь бери — по отцу, по матери, а вторую – по сестре! Выбирай корову по рогам, а девку по родам (смотри по роду)! Быть на свадьбе, да не быть пьяну — грешно. Венчальные свечи разом задувать, чтобы жить вместе и умереть вместе. Горько вино, не пьется (или: кисло, и молодые должны подсластить, поцеловаться). Девка после сговора на улицу и в церковь не ходит. Дождь на молодых — счастье. Жениха под венец опоясывают вязаным кушаком (узлы охраняют от порчи). Коли на улице распута , быть свадьбе беспутной. Молодые до венца не едят. До венца тощи, после солощи . Монах на свадьбе зловещ для молодых. Обручальное кольцо под венцом уронить — не к доброму житью. Подвенчальную свечу берегут, а зажигают ее для помощи при первых родах. Пошла смывать девьи гульбы, прохладушки (предсвадебная баня). Свадьба без див не бывает (без проказ либо без чудес).

Спасибо за внимание

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Выполнили: ученицы 3 класса

Руководитель: Филиппова З.А.

1.Проблема, актуальность, цели и задачи исследования…………………

5. Подготовка к свадебному дню……………………………………………

7. Обряды накануне свадебного дня…………………………………………

Наверняка вам приходилось видеть свадьбу, но вот знаете ли вы, почему на свадьбе главное действующее лицо, центр общего внимания — невеста, а не жених? И почему на ней белое платье? А зачем фата?

. На русской свадьбе звучало множество песен, притом большей частью печальных — тяжелая фата невесты понемногу набухала от искренних слез, даже если девушка шла за любимого. И дело здесь не в трудностях жизни замужем в прежние времена, вернее не только в них. Ведь невеста покидала свой род и переходила в другой. Стало быть, она покидала духов-покровителей прежнего рода и вручала себя новым. Но и былых незачем обижать и сердить, выглядеть неблагодарной. Вот и плакала девушка, слушая жалобные песни и изо всех сил стараясь показать свою преданность родительскому дому, прежней родней и ее сверхъестественным покровителям — умершим предкам, а в еще более отдаленные времена — тотему, мифическому животному-прародителю.

Актуальность работы. Изучение традиционного русского свадебного обряда остается одним из важных направлений современной отечественной этномузыкологии. Интерес к теме- обусловлен важнейшей ролью данного ритуала в жизненном цикле человека, принадлежностью к архаическому пласту этнической культуры.

Проблема понимания свадебного ритуала как целостной этномузыкальной системы особенно актуальна для поздних фольклорных традиций, основанных на культурном опыте переселенцев. При этом' определенную сложность представляет выявление механизмов устойчивости и сохранения фольклорного наследия, осознание принципов взаимодействия полистилистических элементов внутри одной этнокультурной зоны.

Особое внимание к свадебному комплексу также обусловлено процессом угасания самобытного ритуала. Социально-политические и экономические условия развития общества приводят к разрушению традиции, уходу из современной народной праздничной культуры многоэтапного свадебного действа, сохранившегося в наши дни лишь в памяти пожилых людей.

Настоящее исследование посвящено свадебному обряду, бытующему на территории русского села Исит.

Целью исследования является обоснование концепции возникновения стабильной музыкальной традиции свадебного обряда на исторически сложившейся территории русского селения , как поздней фольклорной культуры смешанного типа.

Исходя из заявленной цели, ставится ряд взаимообусловленных задач:

- выявить культурно-исторические предпосылки формирования музыкально-фольклорной традиции исследуемого региона с позиций системообразующих компонентов;

Читайте также: