Доклад на тему по русскому языку 10 11 самостоятельные части речи в морфологии

Обновлено: 28.06.2024

Морфология — это раздел науки о языке, изучающий слова как части речи. Части речи — это группы слов, объединённые: обобщённым значением, морфологическими признаками, синтаксической ролью.

- Обобщённое (классифицирующее) значение — это значение, одинаковое для всех слов, относящихся к одной и той же части речи. Например, существительные обозначают предметы, прилагательные — признаки и т. д.

- Морфологически признаки — это общие свойства слов, относящихся к одной части речи. Морфологические признаки делятся на постоянные и непостоянные.

- Синтаксическая роль — это роль слова в словосочетаниях или предложениях.

В русском языке 10 частей речи:

- существительные

- прилагательные

- числительные

- местоимения

- глаголы

- наречия

- частицы

- междометия

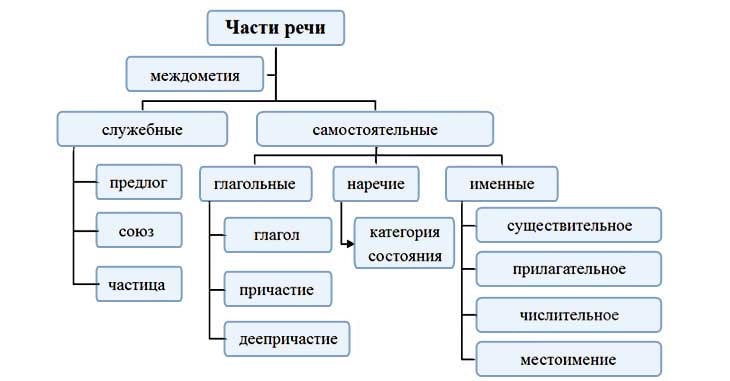

Части речи делятся на самостоятельные, служебные и междометия.

Самостоятельные части речи

Самостоятельные части речи — это слова, которые являются членами предложения и имеют лексическое значение. Они называют предметы, признаки предметов, действия, количества или указывают на них. К самостоятельным частям речи относятся: существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы и наречия.

| Часть речи | Значение | Примеры |

|---|---|---|

| Существительное | предмет | окно |

| Прилагательное | признак | синий |

| Числительное | отвлечённое количество | семь |

| порядок при счёте | седьмой | |

| Местоимение | указание | этот |

| Глагол | действие | спать |

| Наречие | признак действия или другого признака | сильно слишком |

Существительные, прилагательные и числительные составляют группу именных частей речи, или имён. Именные части речи объединяет то, что они склоняются, то есть изменяются по падежам.

Местоимения называются местоименной частью речи, так как местоимение не называют предметов, признаков или действий, а только указывают на них, то есть используются вместо имени . Местоимения, также как и именные части речи изменяются по падежам, то есть склоняются.

Самостоятельные части речи могут быть знаменательными и местоименными. Знаменательные части речи — это слова называющие предметы (арбуз, дом), признаки (белый, толстый), действия (спать, нарисовать) и так далее, а местоименные части речи — это слова, указывающие на них (он, там, этот). Единственной местоименной частью речи являются местоимения, все остальные самостоятельные части речи являются знаменательными.

Самостоятельные части речи делятся на изменяемые и неизменяемые:

| Изменяемые | Неизменяемые | |

|---|---|---|

| склоняемые — имя существительное — имя прилагательное — имя числительное — местоимение | глаголы особые формы глагола: — причастие — деепричастие | наречия |

Служебные части речи и междометия являются неизменяемыми частями речи.

Служебные части речи

Служебные части речи — это слова, которые служат для связи слов и частей предложений, выражают зависимость одних слов от других. Они не имеют форм и не являются членами предложения.

К служебным частям речи относятся предлоги, союзы и частицы:

-

Предлоги — это слова, выражающие зависимость существительных, прилагательных или местоимений от других слов в словосочетаниях и предложениях. Примеры предлогов:

из, в, для, из-за.

но, лишь, или, чтобы.

ни, пусть, бы, ли.

Междометия

Междометия не являются самостоятельными или служебными частями речи, поскольку самостоятельным лексическим значением не обладают и служебных функций не выполняют. Особенность междометий в том, что они не имеют связей с другими словами в предложении, и всегда обособлены интонацией и пуктуационно.

Междометие — это часть речи, выражающая чувства или побуждения, но не называющая их, например:

Междометия отделяются запятыми или, если произносятся с особой силой, то восклицательным знаком:

Ой, как горячо!

Ура! Мы идём в зоопарк.

Междометия, состоящие из повторения одинаковых частей, пишутся через дефис:

( 2 слайд) МОРФОЛОГИЯ - это раздел грамматики, который изучает разные аспекты слова: его принадлежность к определенной части речи, структуру, формы изменения, способы выражения грамматических значениях.

ЧАСТИ РЕЧИ—это лексико-грамматические разряды, на которые распадаются слова языка вследствие наличия у них:

семантического признака (некоторого общего значения, сопровождающего конкретное лексическое значение данного слова),

морфологического признака (системы грамматических категорий, специфических для данного разряда слов),

синтаксического признака (особенностей синтаксического функционирования).

( 3 слайд) В русском языке различаются самостоятельные и служебные слова.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ

Самостоятельные (знаменательные) части речи - это разряды слов, которые называют предмет, действие, качество, состояние и т.д. или указывают на них и которые обладают самостоятельным лексическим и грамматическим значением и являются членами предложения (главными или второстепенными).

К самостоятельным частям речи относятся:

( 4 слайд) ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ - это самостоятельная часть речи, которая объединяет слова, обозначающие предметы и одушевленные существа (значение предметности) и отвечающие на вопросы кто? что? Это значение выражается с помощью независимых категорий рода, числа, падежа, одушевлённости и неодушевлённости. В предложении существительные в основном выступают в роли подлежащего и дополнения, но они могут быть и другими членами предложения.

( 5 слайд) ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ - это самостоятельная часть речи, которая объединяет слова, которые обозначают непроцессуальные признаки предмета и отвечают на вопросы какой? чей? Это значение выражается в несамостоятельных словоизменительных категориях рода, числа и падежа (выполняют грамматического функцию согласования). В предложении прилагательные выступают в роли определения или именной части составного именного сказуемого.

( 6 слайд) Разряды прилагательных: качественные, относительные, притяжательные.

( 7слайд) ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ - самостоятельная часть речи, которая объединяет слова, которые обозначают отвлеченные числа или количество предметов и их порядок при счете. Имена числительные сочетаются в качестве количественного определителя только с именами существительными и образуют с ними неделимое словосочетание, которое в предложении является одним членом предложения. Числительные не могут определяться именами прилагательными.

( 8 слайд) Разряды числительных:

количественные (обозначают отвлеченное число или количество однородных предметов): два, двадцать пять;

дробные (обозначают дробную величину: две пятых);

собирательные (обозначают количество предметов как совокупность: трое, оба);

порядковые (обозначают порядок следования предметов при счете: первый, третий, двадцати).

( 9 слайд) МЕСТОИМЕНИЕ - самостоятельная часть речи, которая включает слова, указывающие на предметы, признаки и т.п., но не называющие их. В предложении местоимения могут выступать в роли различных членов предложения. Группы местоимений по соотнесенности с другими частями речи:

местоимения-существительные (я, кто, ничто);

местоимения-прилагательные (никакой, свой);

местоимения-числительные (несколько, нисколько).

( 10 слайд) Разряды местоимений:

личные (указывают на лицо или предмет): я, ты, он, она, оно, мы, вы, они;

возвратное (указывает на отношение к действующему лицу): себя;

притяжательные (указывают на принадлежность к одному из трех лиц): мой, твой, свой;

указательные (в общем указывают на предметы, их качество или количество): этот, эта, тот;

вопросительные (передают вопрос): кто, который, чей;

относительные (по форме совпадают с вопросительными местоимениями, но выступают в роли союзных слов): кто, какой;

отрицательные (указывают на отсутствие предмета): некого, ничто;

неопределенные (указывают на неопределенные предметы или их признаки): чей-либо, кто-нибудь;

определительные (указывают на обобщенный признак предмета): всякий, любой.

( 11-12 слайд) ГЛАГОЛ - это самостоятельная часть речи, которая объединяет слова, обозначающие действие и отвечающие на вопрос что делать? что сделать? Это значение выражается в категориях вида, залога, времени, лица и наклонения. В предложении глаголы выступают в основном в роли сказуемого.

К особым формам глагола относятся: причастие и деепричастие.

( 13 слайд) ПРИЧАСТИЕ - это особая неспрягаемая форма глагола, которая обозначает действие, но представляет его как признак предмета. Причастие совмещает в себе признаки глагола и прилагательного:

время (настоящее и прошедшее);

в предложении выступает в роли определения,

наличие у страдательных причастий как полной, так и краткой формы.

( 14 слайд) ДЕЕПРИЧАСТИЕ - это особая неизменяемая форма глагола, которая обозначает признак, но выступает как признак другого действия. Деепричастие совмещает в себе признаки глагола и наречия:

тип подчинительной связи - примыкание.

( 15 слайд) НАРЕЧИЕ - это самостоятельная часть речи, которая включает слова, обозначающие признаки действий или признаки признаков и отвечающие на вопросы как? куда? когда? где? почему? для чего? в какой степени? (читать внимательно, встретимся завтра, очень веселый). В предложении наречия выступают в роли обстоятельств, примыкая к глаголам, прилагательным, наречиям и существительным.

( 15 слайд) СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ - это разряды слов, служащие для выражения отношении между понятиями, которые выражают знаменательные слова, и употребляющиеся только в соединении с ними. Они не являются членами предложения.

К служебным частям речи относятся: предлоги, союзы, частицы.

( 16 слайд) ПРЕДЛОГ - это служебные слова, которые в сочетании с косвенными падежами именных частей речи выражают различные отношения между формами имени и другими словами.

( 17слайд) СОЮЗЫ - это служебные слова, которые выражают грамматические отношения между членами предложения, частями сложного предложения или отдельными предложениями в тексте.

( 18 слайд) ЧАСТИЦЫ - это служебные слова, придающие предложениям дополнительные смысловые или эмоциональные оттенки.

( 19 слайд) МЕЖДОМЕТИЕ - это особая часть речи, которая объединяет неизменяемые слова, выражающие наши чувства, волеизъявления и т.д., не называя их. Это и не самостоятельная, и не служебная часть речи, междометия не имеют лексических или грамматических значений, они не являются членами предложения. Разряды междометий:

- эмоциональные (выражают чувства радости, печали, гнева и т.д.): О! Ах!

- повелительные (выражают приказы, приветствия, запреты и т.д.): Эй! Стоп!

Особую группу составляют звукоподражательные слова, которые представляют собой имитации звуков, от междометий их отличает то, что они не выражают каких-либо чувств: ква-ква, гав-гав.

Запомните: есть существительные, которые употребляются только в единственном числе (собирательные – детвора, слова с вещественным значе-нием – железо, собственные имена) или только во множественном (составные и парные предметы – грабли, названия материалов – отходы, промежутков времени – сутки, географические названия – Карпаты).

Упражнение № 1

Выпишите в два столбика существительные, которые употребляются только в единственном или только во множественном числе.

Мышь, земля, слесарь, молодежь, студенчество, оч¬ки, ворота, храбрость, стрельба, добро, Вена, ковер, свежесть, стремление, верность, березняк, каникулы, пуд¬ра, железо, хлопоты, пшеница, мемуары, ширина, еж, опилки, ясли.

Запомните: существуют существительные общего рода (задира Катя, задира Алеша; врач Иванов, врач Иванова).

К 1-ому склонению относятся существительные ж.р. и м.р. с окончаниями -А (-Я) (книга). Ко 2-ому – ср. р. с окончаниями -О (-Е) и м.р. с нулевым окончанием (солнце, день). К 3-ему – существительные ж.р., оканчивающиеся на Ь (печь).

Расзносклоняемые (бремя, время, вымя, имя, знамя, пламя, племя, семя, стремя, темя, путь) имеют окончания разных склонений.

Запомните: род несклоняемых существительных определяется по родовому слову (Онтарио – озеро); к м.р. относятся существительные, называющие лиц мужского пола (маэстро), к ср.р. – неодушевленные существительные (метро).

Упражнение № 2

(Вкусный) кофе, (разнообразный) меню, (полезный) кольраби, (интересный) пари, (овощной) рагу, (несправедливый) пенальти, (остроумный) конферансье, (пестрый) какаду, (привередливый) маэстро, (веселый) попурри.

Упражнение № 3

Будни, сумерки, цапля, башкир, румын, солдат, сапог, волны, дорога, простыня, ясли, лезвие, мандарин, апельсин, помидор, таджик, банан, носки, чулки, дупло, кочерга.

Имя прилагательное

Относительные прилагательные указывают на материал, на пространственный и временной признаки (серебряный, вчерашний, дальний).

- сочетаются со словом очень;

- имеют степени сравнения;

- имеют полную и краткую форму.

Упражнение № 1

| Сравнительная | Превосходная | ||

| простая | составная | простая | составная |

| Суффиксы: -ЕЕ( -ЕЙ), -Е, -ШЕ Пример: быстрее | Более (менее) быстрый | Суффиксы:-ЕЙШ (-АЙШ) Пример: быстрейший | (наиболее, наименее, самый) быстрый |

Упражнение № 2

Имя числительное

Различайте количественные числительные (отвечают на вопрос сколько? пять) и порядковые (какой? пятый).

- целые (два);

- дробные (две третьих);

- собирательные (двое).

Различайте простые числительные (состоят из одного слова: пять), составные (состоят из нескольких слов: двадцать пять) и сложные (состоят из двух кор¬ней: пятьдесят).

Упражнение № 1

Девятнадцать, шестьсот, шестьдесят четыре, семеро, одиннадцать, девяносто второй, сорок четыре, семьдесят шестой, первый, сто.

Упражнение № 2

Двое подруг, к шестисот сорока пяти студентам, око¬ло девяносто страниц, по обоим сторонам, пятидесятью восьмью рублями, четырехста трех участков.

Местоимение

- личные (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они);

- возвратное (себя);

- вопросительные и относительные (кто, что, какой, чей, который, сколько);

- указательные (тот, этот, такой, таков, столько);

- притяжательные (мой, твой, ваш, наш, свой, ее, их, его);

- определительные (весь, всякий, каждый, иной, любой, другой, сам, самый);

- отрицательные (никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего);

- неопределенные (не-, кое-, -то, -либо, -нибудь + вопросительно-относительные местоимения).

Упражнение № 1

Он пел разлуку, и печаль, и нечто, и туманну даль, и романтические розы. (А. Пушкин) 2) Улица – моя. Дома – мои. (В. Маяковский) 3) Тебя господь наш по¬любил. (А. Хомяков) 4) Мне не для чего собирать добро. (А. Кольцов) 5) Но я люблю – за что, не знаю сам – ее степей холодное молчанье. (М. Лермонтов) 6) Подите прочь – какое дело поэту мирному до вас! (А. Пушкин) 7) Со всех сторон его клянут. (Н. Некрасов) 8) Этих рук бессердечье, этих губ доброта. (Б. Пастернак).

Спрягаемые части речи. Глагол и его формы (причастие и деепричастие)

| Часть речи | Общее значение | Морфологические признаки | Синтаксическая роль |

| Глагол | Действие или состояние предмета | Н.ф. (инфинитив) Постоянные признаки: - вид - спряжение - переходность - возвратность Непостоянные признаки: - наклонение - число - время - лицо - род | - сказуемое - подлежащее - обстоятельство |

| Причастие (особая форма глагола) | Признак предмета по действию | Н.ф. (И.п., ед.ч., м.р.) Постоянные признаки: - действительное или страдательное - время - вид Непостоянные признаки: - полная или краткая форма (у страд.) - падеж - число - род | - определение - сказуемое (именная часть сост. им. сказ.) |

| Деепричастие (особая форма глагола) | Добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом | Н.ф. (неопределенная форма глагола) Постоянные признаки: - вид - неизменяемость - возвратность | - обстоятельство |

Глагол

- глаголы совершенного вида (что сделать? сказать) и несовершенного (что делать? говорить);

- переходные глаголы (сочетаются с существительным или местоимением в В.п. без предлога (любить (что?) фрукты) и глаголы с отрицательной частицей НЕ с Р.п: (не читал книги)) и непереходные;

- глаголы 2-го спряжения (В Н.ф. гл. с безударным личным окончанием – все на -ИТЬ, кроме брить, стелить, зиждиться, 7 на -ЕТЬ: смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, вертеть, обидеть, зависеть; 4 на -АТЬ: слышать, дышать, гнать, держать) и 1-го спряжения (все остальные);

- возвратные глаголы (глаголы с постфиксами -СЬ, -СЯ).

Упражнение № 1

Хотеть, бороться, слышать, гнать, вычищать, колоть, дремать, клеить, ненавидеть, жаждать, быть, нестись, славить, сеять, поддержать, замести, встретить.

Упражнение № 2

Рассказывать о поездке, доказывать правоту, сожалеть о неудаче, не писал письма, тормозить работу, пре¬пятствовать поездке, касаться вопроса, выслеживать добычу, рисовать в тетради, гулять по проспекту.

Упражнение № 3

Хотелось бы, распределите, намажь, подошел, сделал бы, руководите, увидеть, отдохнул, останется, светить, употребляется, встретился бы.

Запомните: личные глаголы могут употребляться в безличном значении: Накрапывает мелкий дождик. – На улице накрапывает.

Упражнение № 4

Причастие

Упражнение № 1

Убегающий, гонимый, расколотый, сделанный, рождаемый, прибежавший, строящий, назначенный, шедший, реющий, застывший, приколотый, бушующий, наполненный, сбежавший.

Различайте: прилагательные (обозначают признак предмета: зеленый) и причастия (обозначают признак предмета по действию: зеленеющий – тот, который зеленеет).

Упражнение № 2

Мощеная улица, мощенная булыжником улица, бешеный зверь, взбешенный зверь, иллюстрированный журнал, копченый окорок, газированная вода, торжественный митинг, воспитанная девочка, взволнованное море, законченная работа, не написанная вовремя книга, соленая пища, плетеная корзина, кованый сундук, крашеный пол, освещенная солнцем.

Деепричастие

Запомните: деепричастия несовершенного вида образуются от основы настоящего времени, деепричастия совершенного вида образуются от основы инфинитива.

Упражнение № 1

Наречие

| Общее значение | Морфологические признаки | Синтаксическая роль | |

| Наречие | Признак действия, предмета или другого признака | Постоянные признаки: - разряд по значению (места, времени, образа действия, меры и степени, причины, цели) - неизменяемость Непостоянные признаки: - степени сравнения (сравнительная и превосходная) | - обстоятельство |

Упражнение № 1

Вскачь, по-дружески, утром, далеко, мало-помалу, ночью, назло, нарочно, вглубь, вширь, невиданно, сдуру, внушительно, высоко, взволнованно, черным-черно.

Служебные части речи

| Часть речи | Общее значение (что выражает) | Морфологические признаки | Синтаксическая роль |

| Предлог | Выражает зависимость сущ., числ. и мест, от др. слов в сл./соч. и предложении | - непроизводные и производные - неизменяемость | Не является членом предложения |

| Союз | Связывает однородные члены и простые предложения в составе сложного | - сочинительные и подчинительные - простые и составные - неизменяемость | Не является членом предложения |

| Частица | Вносит различные оттенки значения в предложение или служит для образования форм слова | - разряд по значению (формообразующие, отрицательные, модальные) - неизменяемость | Не является членом предложения |

Предлог

Различайте: производные предлоги (образованные от самостоятельных частей речи: благодаря, в течение) и непроизводные (из, от, с, у, к, в, на и др.).

Упражнение № 1

1) Мы долго шли по лесной дорожке, которая вилась среди хвойного молодняка. 2) Несмотря на трудности, мы продолжали двигаться дальше. 3) Вследствие простуды я пропустила занятия в школе. 4) Из этого ничего хорошего не выйдет. 5) В продолжение длительного времени мы не могли дозвониться до дома. 6) Вопреки традициям, гости были одеты по-современному. 7) Согласно приказу военного коменданта, эшелон был отправлен точно в назначенное время. 8) Мы решили поехать вторы вопреки погодным условиям. 9) В заключение доклада он подвел итоги проделанным исследованиям. 10) Навстречу нам двигалась толпа людей.

Упражнение № 2

Распределите в два столбика словосочетания с производными предлогами и омонимичные им самостоятельные части речи.

В продолжение нескольких минут, в продолжении романа, несмотря на сильные морозы, не смотря по сторонам, вследствие длительных дождей, в следствии по делу, в течении горных рек, в течение нескольких минут, в заключение беседы, находиться в заключении, благодаря заботам, искренне благодаря, во время работы, пришел вовремя, иметь в виду, ввиду плохой по¬годы.

- соединительные (и, да=и, ни. ни, тоже, также, не только, но и, как. так и);

- противительные (а, но, да=но, зато, однако, же);

- разделительные (или, иль, либо, то. то, не то. не то, то ли. то ли, ли. ли)

- временные (когда, пока, едва, лишь, лишь только);

- причинные (потому что, оттого что, так как, ибо, благодаря тому что, в связи с тем что, вследствие того что);

- целевые (чтоб, чтобы, с тем чтобы, для того чтобы);

- условные (если, раз, если бы);

- уступительные (хотя, несмотря на, пускай);

- сравнительные (как, будто, точно, словно, как будто);

- следственные (так что).

Упражнение № 1

1) Не только я участвовал в этом конкурсе, но и все присутствующие. 2) Чтобы побыстрее добраться до берега, нам пришлось затратить много усилий. 3) Если погода будет хорошей, мы поедем на прогулку в лес. 3) Ты прощаешься со мной так, как будто мы не увидимся больше! (А. Куприн) 4) Может быть, мне и не понравится то, что я сегодня купила. 5) Времени было мало, поэтому приходилось действовать не раздумывая. 6) Мне было не столько обидно, сколько досадно. 7) Он был невысоким, зато крепкого телосложения. 8) Ее губы дрогнули не то насмешливо, не то с горечью. 9) Как взрослые, так и детвора собрались в гостиной. 10) Хотя это не было для нас неожиданностью, мы расстроились.

Отличайте союзы от союзных слов: союзные слова являются, в отличие от союзов, членами предложения. (Я знаю, что тебе подарить (союзное слово). – Я знаю, что дорога будет трудной (союз)).

Упражнение № 2

Укажите предложения, в которых встречаются союзы. Чем они отличаются от омонимичных самостоятельных частей речи?

1) Мы тоже с удовольствием прочитали эту книгу. 2) Берись за то, что тебе по душе. 3) Я надела то же платье, что и вчера. 4) Мы устали, зато испытали чув¬ство удовлетворения. 5) Шел дождь, притом дул сильный ветер. 6) При том доме отдыха был бассейн. 7) Я тут ни при чем. 8) Что бы ни говорили, а это прекрасное зрелище. 9) Мы бежали изо всех сил, чтобы не опоздать на поезд. 10) Он работает так же, как и всегда.

Частица

- формообразующие (да, давай, пусть пускай, бы, б);

- отрицательные (не, ни);

- модальные:

- вопрос (ли, разве, неужели);

- восклицание (что за, как);

- указание (вот, а вот, вон, а вон);

- уточнение (именно, как раз);

- ограничение (только, лишь, исключительно, почти);

- сомнение (вряд ли, едва ли);

- усиление (даже, даже и, же, ведь, все-таки);

- смягчение требования (ка).

Упражнение № 1

1) Укажу хотя бы вкратце. (А. Твардовский) 2) Неужели я не смогу это сделать?! 3) Что за невезение! 4) Я не скажу ни единого слова. 5) Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. 6) Это даже не требует разъяснения. 7) Вряд ли мы успеем к началу спектакля. 8) Давай возьмемся за работу завтра. 9) Пусть все останется по-прежнему. 10) Именно сегодня я не смогу пойти в кино.

- частица НЕ служит для выражения отрицания (не сделал);

- частица НИ служит для усиления отрицания (не написал ни слова);

- придает отрицательное значение предложениям без подлежащего (Вокруг ни души);

- имеет обобщающее значение (Куда ни взглянешь, везде леса. Но: Как не удивиться увиденному! (в восклицательных предложениях)).

Запомните: частица НЕ может придавать предложению не только отрицательный смысл, но и положительный (не мог не сказать – должен был сказать).

Упражнение № 2

1) Кто не хочет поехать на отдых! 2) Никто не хочет работать допоздна. 3) Ни души вокруг. 4) Не успел ни охнуть, ни вздохнуть. 5) Вовсе не лишняя поддержка. 6) В горах лежал не растаявший за лето снег. 7) Он не смог не откликнуться на ее призыв. 8) Где только не приходилось останавливаться! 9) Куда ни взглянешь, везде степь бескрайняя. 10) Я не мог не засмеяться.

Запомните: ни к самостоятельным, ни к служебным частям речи не относится междометие – особая часть речи, которая выражает, но не называет различные чувства, побуждения (ах, ой, ура).

Упражнение № 3

Слова, составляющие лексику русского языка, подразделяются на служебные и самостоятельные части речи. Критерием деления служит выполняемая в языке роль. В отдельную группу выделяются междометия, по функциям не входящие ни в первую, ни во вторую категорию.

Что такое части речи

Части речи – разряды, на которые делятся слова в соответствии с их лексическим значением, грамматическими признаками и синтаксической ролью. Традиционная классификация, отражённая в программе средней школы, содержит 12-13 таких разрядов, в зависимости от выделения в отдельную группу слов со значением состояния или включения их в число наречий.

Альтернативные классификации говорят о количествах частей речи в диапазоне от 4 до 15. Минимальное количество обусловлено лежащим в основе разделения единственным типом признаков: лексическим, морфологическим или синтаксическим. Основанные на всех трёх признаках классификации расходятся в необходимости вычленения в отдельные разряды причастий и деепричастий (им отказывают в самостоятельности и включают в число глагольных форм). Отнесение слов к разряду междометий также вызывает разногласия: звукоподражания , слова-предложения да и нет , слова с модальным значением , традиционно включаемые в этот разряд, выделяются рядом исследователей в самостоятельные группы.

Классификация, отражённая в школьной программе, представлена ниже. Особый статус категории состояния определяется её происхождением и разногласиями по поводу вычленения из состава наречий.

Признаки самостоятельных частей речи

К самостоятельным относят слова, обладающие следующими отличиями:

- отмеченное в словаре лексическое значение;

- задаваемый к слову вопрос;

- собственная синтаксическая роль.

Прохожий подозвал собаку.

Слово прохожий относится к самостоятельным, потому что:

- толкуется словарём, указывающим, что так называется идущий по дороге или улице незнакомый человек;

- отвечает на вопрос: кто?

- в предложении играет роль подлежащего.

Слова этого вида подразделяются на категории с учётом:

- общего лексического значения;

- задаваемого вопроса;

- грамматических признаков;

- образуемых синтаксических связей.

Таблица самостоятельных частей речи с примерами

| Часть речи | Значение | Вопросы | Примеры |

| Именные | |||

| Существительное | Обобщённое понятие предмета | Кто? Что? | Сын, птица, токарь. Дорога, мысль, умение. |

| Прилагательное | Признак предмета | Какой? Каков? Чей? | Дождливый, глухой. Красив, понятен. Бабушкин, лисий. |

| Числительное | Количество, порядковый номер | Сколько? Который? | Семнадцать, сорок два. Шестой, сто первый. |

| Местоимение | Указывает на одно из трёх перечисленных выше | Заменяемой именной части речи | Некто, она, тот, столько, таков. |

| Глагольные | |||

| Глагол | Действие | Что делать? Что сделать? | Перелистывать, петь. Выйти, понять. |

| Причастие | Признак по действию | Какой? Каков? | Видящий, сшитый. Пугающ, покрашен. |

| Деепричастие | Добавочное действие | Как? или Что делая? Что сделав? | Вытирая, боясь. Повернув, приобретя. |

| Наречие | Признак действия или другого признака | Где? Когда? Как? Почему? и др. | Медленно, вперёд, снова, нарочно. |

| Категория состояния | Состояние среды, живого существа | Как? | Пасмурно, уютно. |

Имя существительное

Имя существительное обозначает предмет, но в грамматике это понятие шире, чем в бытовом понимании, имеет обобщённый характер. Слова, относящиеся к существительным, имеют постоянные грамматические характеристики:

- Нарицательное/собственное (кот, планета – нариц.; Барсик, Земля – собств.).

- Одушевлённость (ворона, Антон – одуш.; дерево, музыка – неодуш.).

- Род (автобус, плотник – м. р.; скамейка, Людмила – ж. р.; существо, место – ср. р.; неряха, зануда – общий род).

- Склонение (дедушка, Надя – I; сердц е , колокольчик – II; степь, печь – III; пламя, время – разноскл.; пианино, купе – нескл.) .

В предложении их основная роль – подлежащее , дополнение , обстоятельство . Но выступают и в качестве остальных членов предложения.

- Этот документ – свидетельство о праве на проживание в квартире .

Имя прилагательное

Если предыдущая категория объединяет слова, опираясь на их морфологические характеристики, то для прилагательных объединяющим становится и общее значение признака.

Постоянной грамматической категорией у прилагательных является только разряд (ровный, оранжевый – качественные; стальной, школьный – относительные; отцов, звериный – притяжательные).

К непостоянным относятся:

Качественные дополнительно имеют:

- степени сравнения (глубокий – глубже – глубочайший);

- краткую или полную форму (свежий – свеж, грустный – грустен).

В составе фразы краткие прилагательные становятся именной частью составного сказуемого. Для полных такая роль допустима, но в основном они бывают определениями.

Имя числительное

К числительным относятся слова, значение которых передаётся при помощи цифр. Это и объединяет их в единую группу. Грамматически же сходны числительные, входящие в один разряд.

Помимо представленных в схеме разрядов, связанных со значением, числительные делятся на группы по строению :

- простые , в составе которых одно слово (шесть, двое, восемнадцатый, сорок, сто);

- составные , то есть включающие количество слов от двух и далее (двадцать четвёртый, три пятых, десять тысяч пятьсот семьдесят шесть).

Слова, относящиеся к количественным , изменяются:

- по падежам ;

- по родам – слово один; два имеет формы мужского и женского рода;

- по числам – слово один (одни).

При этом склоняются все составляющие их элементы (семьсот шестьдесят четыре – семь ю ст ами шесть ю десять ю четырь мя ).

Роли в предложении – без ограничений.

Слова, относящиеся к порядковым , изменяются:

- по падежам ;

- по числам ;

- по родам – в ед. ч.

При склонении изменяется только последняя часть (девятьсот тридцать третий – девятьсот тридцать треть ими ).

В составе высказывания – определения.

Местоимение

Местоимения не входят в число знаменательных частей речи, то есть не представляют собой наименований конкретных объектов, признаков или количеств, а только указывают на их наличие. По значению делятся на разряды.

| Разряд | Характеристика | Примеры |

| Личные | Выражают степень соотнесённости говорящего с называемым: | |

| 1 лицо – говорящий и группа, к которой он принадлежит; | я, мы | |

| 2 лицо – тот или те, кому адресована речь; | ты, вы | |

| 3 лицо – предмет разговора. | он (она, оно), они | |

| Возвратное | Включает единственное местоимение. | себя |

| Притяжательные | Указывают на принадлежность, употребляются вместо соответствующих прилагательных. | мой, ваш |

| Вопросительно-относительные | С вопросительной интонацией представляют собой вопросы, задаваемые к именным частям речи. Без интонации вопроса используются для связи частей сложноподчинённого предложения. | кто, чей, сколько, который |

| Указательные | Выделяют предмет из ряда. В устной речи их частый спутник – указательный жест. | тот, столько |

| Определительные | Имеют значение обобщённого признака, уточняют характер объекта высказывания. | весь, самый |

| Отрицательные | Указывают на отсутствие предмета, количества, признака. | никакой, некого |

| Неопределённые | Употребляются по отношению к предметам речи, о которых нет сведений, кроме информации об их наличии. | нечто, какой-либо, сколько-то |

Заменяя слова с именным значением, местоимения совпадают с заменяемой частью речи по грамматическим и синтаксическим характеристикам.

Глагол

К глаголам относятся слова со значением действия (как совершаемого, так и испытываемого) или состояния.

Постоянные признаки этой группы слов:

- вид , совершенный или несовершенный (что делать? – любоваться – несов.; что сделать? – научиться – сов.);

- возвратность (умыть ся – возвр.; умыть – невозвр.);

- переходность , то есть сочетаемость в предложении с прямым дополнением ( собирать ягоды – перех.);

- спряжение (раздумыв ать – I, улож ить – II).

Изменяемые характеристики глагола:

- наклонение (изъявительное, повелительное, условное);

- время (настоящее, прошедшее, будущее) – в изъяв. накл.;

- лицо – в наст. и буд. времени изъяв. накл.;

- число (единственное и множественное);

- род – прош. времени изъяв. и условн. накл.

Помимо основной синтаксической роли – сказуемого – глаголы фигурируют и в качестве остальных членов предложения (в инфинитиве).

Лингвисты расходятся во мнениях о выделении причастия и деепричастия в отдельные категории или отнесении их к формам глагола. Традиционное языкознание придерживается первой точки зрения.

Причастие

В причастии сочетаются качества прилагательного и глагола. От первого у него значение признака предмета и непостоянные грамматические характеристики:

- род ;

- число ;

- падеж (в полной форме);

- краткая форма (у страдательных прошедшего времени).

От второго – связанность обозначаемого признака с действием, которое совершает или испытывает предмет Постоянные характеристики у причастия также глагольные:

- вид (совершенный и несовершенный);

- переходность (сочетаемость со словами, обладающими предметным значением, в Вин. пад. без предлога);

- время (настоящее и прошедшее);

- возвратность .

Собственная постоянная грамматическая категория причастия – залог , т. е. принадлежность к действительным или страдательным .

| Значение | Примеры | |

| Действительные | Определяемый предмет действует сам. | Крылья парящего в небе орла застыли в неподвижности. (орёл парит сам) |

| Страдательные | Определяемый предмет подвергается действию. | Через открытую дверь в дом ворвался ветер. (дверь открыл кто-то) |

Полное причастие в составе высказывания употребляется как определение (или входит в состав определения), краткое – как именная часть составного сказуемого.

- Подошедший к калитке человек окликнул хозяев дома.

- Дом построен из толстых брёвен.

Деепричастие

Деепричастие также объединяет признаки двух частей речи: наречия и глагола. От первого – вопрос как? и неизменяемость. От второго – значение действия, добавочного по отношению к основному (глаголу). Основное и добавочное действия совершаются одним и тем же субъектом.

- Грибник шёл по лесу и собирал грибы. (Оба действия равноценны и представлены глаголами.)

- Грибник шёл по лесу, собирая грибы. (Шёл – основное, глагол. Собирая – добавочное, деепричастие.)

- Грибник, идя по лесу, собирал грибы. (Собирал – основное, глагол. Идя – добавочное, деепричастие.)

Грамматические признаки у деепричастия также глагольные:

- вид (сов. и несов.);

- переходность (у действительных);

- возвратность .

От наречия – синтаксическая роль ( обстоятельство ).

Наречие

Наречия – слова со значением признака, характеризующего:

- действие (появиться незаметно );

- другой признак ( совсем маленький);

- состояние ( слишком холодно);

- предмет – в качестве несогласованного определения (рыба по-польски ).

Подразделяется на смысловые группы, обозначающие:

| место | вблизи, направо, издалека |

| время | вчера, издавна, зимой |

| цель | наперекор, назло, в шутку |

| причину | поневоле, сгоряча, сослепу |

| меру и степень | чересчур, слишком, втрое |

| образ действия | медленно, ласково, искренне |

Наречия не изменяются, но если образованы от прилагательных из разряда качественных, то сохраняют степени сравнения .

В предложении их роль – обстоятельство .

Употреблённое в качестве именной части сказуемого, наречие теряет значение признака и выражает состояние. Это даёт основания филологам выделить их в отдельную группу безлично-предикативных слов , называемых также словами состояния ( категорией состояния ). Единого мнения в лингвистике по части правомерности такой трактовки не сформировалось. В частности, против выделения в отдельную часть речи свидетельствует сохранение словом остальных характеристик – например, краткой формы.

Читайте также: