Доклад на дне океана

Обновлено: 28.06.2024

Вморское дно Это часть земной коры, которая находится ниже уровня моря. Морское дно очень разнообразно и может быть классифицировано с помощью нескольких переменных.

Например, мы можем классифицировать их по материалу, из которого они состоят, и по размеру зерен, но мы также должны указать глубину, на которой они находятся, а также организмы, которые их колонизируют (растения и животные).

Морское дно геологически отличается от континентов. Он переживает вечный цикл формирования и разрушения, который формирует океаны и контролирует большую часть геологии и геологической истории континентов.

Общие характеристики

Геологические процессы формируют береговую линию, определяют глубину воды, контролируют, является ли дно илистым, песчаным или каменистым, создают новые острова и подводные горы (которые колонизируют организмы) и во многом определяют характер морской среды обитания.

геология

Геологическое различие между океаном и континентами связано с физическими и химическими различиями в горных породах, которые в каждом случае составляют кору.

Океаническая кора, образующая морское дно, состоит из минерала темного цвета, называемого базальтом. В отличие от этого, большинство континентальных горных пород относятся к типу гранита, с другим химическим составом, чем базальт, и более светлым цветом.

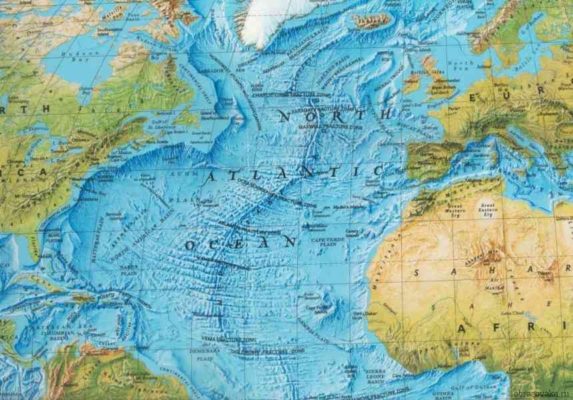

Срединно-Атлантический хребет

Срединно-Атлантический хребет - это структура, которая проходит через значительную часть планеты с севера на юг и от которой постоянно формируется морское дно в результате разделения тектонических плит.

Из-за этого явления дно океана около хребта моложе (геологически), чем дно, ближайшее к континентам, поскольку оно образовалось совсем недавно.

Это явление влияет на состав и размер частиц (среди других переменных), которые влияют на различные типы местообитаний и их обитателей.

География

Океаны покрывают около 71% поверхности Земли, при этом морское дно является одним из самых обширных мест обитания в мире.

С другой стороны, океаны распределены по отношению к экватору неравномерно. В северном полушарии насчитывается 61% океанов, а в южном полушарии около 80%. Это простое различие означает, что дно океана в южном полушарии больше.

Классификация океанов

Океаны традиционно делятся на четыре больших бассейна:

Тихий океан

Это самый большой и глубокий океан, почти такой же большой, как и все остальные вместе взятые, - 166,2 миллиона км. 2 и 4 188 м средней глубины.

Атлантический океан

86,5 млн км 2 , немного больше Индийского океана (73,4 млн км 2 ), но они примерно одинаковы по средней глубине (3736 и 3872 метра соответственно).

Северный Ледовитый океан

Это самый маленький и мелководный океан площадью около 9,5 миллионов км. 2 и глубиной 1130 м.

Несколько мелководных морей, таких как Средиземное море, Мексиканский залив и Южно-Китайское море, связаны с крупными океанскими бассейнами или граничат с ними.

Связь между океанами

Хотя мы обычно рассматриваем океаны как отдельные объекты, на самом деле они взаимосвязаны. Связи между основными бассейнами позволяют морской воде, материалам и некоторым организмам перемещаться из одного океана в другой.

Морское дно также можно представить как большую взаимосвязанную систему. Однако другие переменные, такие как глубина океанической массы в определенной точке, резкие изменения рельефа, среди прочего, устанавливают истинные границы для большей части океанической фауны.

Типы морского дна

Классификация морского дна зависит от различных переменных, таких как его глубина, проникновение света, расстояние до берега, температура и субстрат, который его составляет.

Морское дно можно разделить на:

-Побережье фон

Береговые линии понимаются от предела максимального прилива до предела, определяющего эвфотическая зона (около 200 метров), куда проникает солнечная радиация (и происходит фотосинтез).

В эвфотической зоне гаснет 99% излучения, что делает невозможным фотосинтез в более глубоких областях.

Прибрежные участки дна

Чтобы супралиторальная зона, который не затоплен, но находится под сильным влиянием моря.

Б) эулиторальная зона это наводнение с перерывами, от предела отлива до высокого.

В) Площадь субкостальный, который всегда находится под водой и включает зону от границы отлива до эвфотической зоны. Этот суб-прибрежный район считается морским дном.

Типы береговой линии

С другой стороны, литоральное дно также классифицируется в зависимости от его состава на:

- Однородные средства: В основном состоит из ила, песка, мелкой гальки, гравия или камня.

- Смешанные средства: Это смеси предыдущих компонентов в разных пропорциях; Они могут состоять из песка-ила, песка-гальки или любой из возможных комбинаций.

- Нечеткие фоны: Они представляют собой переходы между некоторыми из предыдущих типов и происходят в местах слияния течений, в дельтах рек и других.

Прибрежное дно в целом очень плодородное, так как оно получает большой вклад от сточных вод с континента, которые обычно содержат минералы и органические вещества.

Фауна береговой линии

Фауна литорального дна очень обширна в сублиторальной зоне, уменьшая количество видов по мере продвижения к супралиторальной зоне (где изобилуют виды, наиболее устойчивые к высыханию).

Разнообразие фауны включает брюхоногих моллюсков, ракообразных, таких как ракушки, губки, нематоды, веслоногие рачки, гидроиды, анемоны, мшанки, морские сквирты, полихеты, амфиподы, изопод, иглокожие (морские ежи), моллюски, такие как мидии и осьминоги, крабы. и рыбу.

Кораллы, которые являются колониальными животными, укрывающими микроводоросли в своем теле, также присутствуют на береговой линии и служат убежищем для многих других видов. Этим животным нужен свет, чтобы достигнуть их, чтобы их симбиотические микроводоросли могли фотосинтезировать.

Флора береговой линии

На береговой линии также присутствуют растения и водоросли.

В тропических и субтропических водах типичны луга. Талассия (в народе черепаховая трава), морской фанерогам (цветущее растение). Это растение растет на мягких песчаных почвах.

В приливная зона (часть береговой линии между уровнями максимального и минимального приливов) могут представлять растения, такие как мангровые деревья, приспособленные для роста на илистом дне, которым может не хватать кислорода (в бескислородных условиях).

Ламинарии леса

Эти сообщества важны из-за их высокой продуктивности и разнообразия сообществ беспозвоночных и рыб, которые они содержат. Такие млекопитающие, как тюлени, морские львы, каланы и киты, даже считаются связанными с этим типом среды обитания.

Леса водорослей также дают большое количество дрейфующие водоросли, особенно после штормов, которые выпадают на близлежащие пляжи, где они служат источником энергии для сообществ.

Леса водорослей, которые могут простираться на высоту до 30 м и более над субстратом, придают сублиторальным скальным сообществам вертикальную структуру.

Иногда эти обширные леса могут изменять уровень освещенности в нижележащем субстрате, уменьшать воздействие волн и турбулентности и изменять доступные питательные вещества.

-Океаническое дно

Физико-химические свойства

Глубокое море простирается по земному шару вертикально, то есть от края континентального шельфа до дна самых глубоких океанских желобов.

Физические и химические свойства водоема, заполняющего это огромное пространство, меняются по всей его глубине. Эти свойства использовались для определения характеристик морского дна.

Гидростатическое давление: гидростатическое давление (давление водяного столба) увеличивается с глубиной, добавляя эквивалент 1 атмосферы (атм) на каждые 10 м.

Температура: В большинстве стран мира глубоководные температуры низкие (диапазон от -1 до +4 ° C, в зависимости от глубины и местоположения), но чрезвычайно стабильны.

Большинство глубоководных организмов никогда не испытывают больших или быстрых изменений температуры окружающей среды, за исключением тех, которые населяют гидротермальные источники, где перегретые жидкости смешиваются с низкотемпературной придонной водой.

Соленость и pH: постоянные термические условия в большей части глубоководных районов океана сочетаются со стабильной соленостью и pH.

Поток энергии и материи на дне океана

Глубокое море слишком темное, поэтому фотосинтез не проходит. Поэтому первичная продукция зеленых растений (составляющая основу практически всех наземных, пресноводных и мелководных морских экосистем) отсутствует.

Таким образом, пищевые сети морского дна почти полностью зависят от органических частиц, опускающихся с поверхности.

Вдоль континентальных окраин подводные каньоны могут переносить большое количество морской травы, макроводорослей и растительных остатков на глубоководное морское дно.

Частицы могут поглощаться среднеглубинными животными или разлагаться бактериями по мере того, как они проникают в толщу воды.

Резкое сокращение доступной пищи по мере увеличения глубины, возможно, является фактором, который больше всего влияет на структуру глубоководных экосистем.

Фауна океанского дна

Влияние темноты на форму тела, поведение и физиологию глубоководных организмов наиболее очевидно у животных, обитающих на средних глубинах.

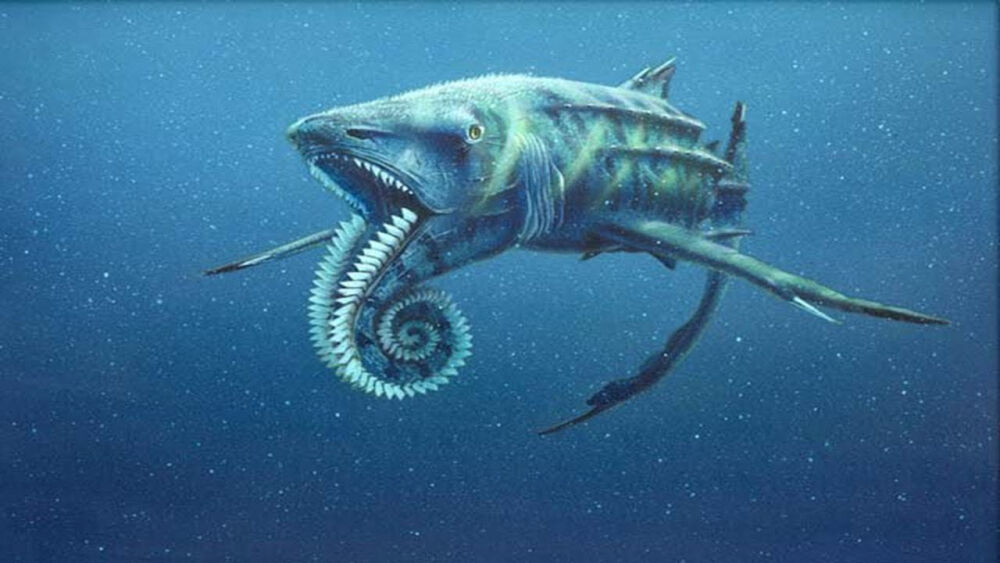

Зоны мезопелагический (200-1000 м) и батипелагический (1000-4000 м), вместе составляют более 1 млрд км 3 космоса, населенного активно плавающими рыбами, головоногими моллюсками и ракообразными, а также большим разнообразием студенистого зоопланктона (медузы, сифонофоры, тенофоры, личинки, сальпы и другие группы).

Глубоководные организмы проявляют биохимическую адаптацию, чтобы противодействовать воздействию высокого давления на функции ферментов и клеточных мембран. Однако темнота и нехватка пищи - это факторы, которые больше всего влияют на организм и поведение животных.

Например, многие организмы на морском дне обладают медленным метаболизмом, который в некоторых случаях проявляется в очень большой продолжительности жизни.

В бедной питательными веществами пустыне на дне океана гидротермальные источники, туши китов и крупных рыб представляют собой настоящие оазисы изобилия.

Биолюминесценция

Более 90% видов животных в этой среде (на глубинах значительно ниже максимального проникновения солнечного света) излучают свет. В некоторых случаях это производство света происходит из-за симбиотических ассоциаций с люминесцентными бактериями.

Многие рыбы и головоногие моллюски имеют сложные вспомогательные структуры (фотофоры), которые отражают, преломляют или фильтруют излучаемый свет, несмотря на то, что их глаза функционируют.

Численность биолюминесцентных организмов значительно уменьшается с увеличением глубины.

Прикосновение и запах

В отличие от большого количества биолюминесценции в глубоководной толще, очень немногие бентосные организмы (обитатели дна) производят свет. У некоторых групп рыб, обитающих близко к морскому дну, уменьшены глаза и, как считается, у них более развиты другие чувства, такие как осязание.

Крошечные глазки рыбы-треноги (Батиптерой) должны быть малопригодны, но специализированные лучи грудных плавников, наделенные увеличенными спинномозговыми нервами, позволяют им обнаруживать изменения вокруг себя, функционируя как матрица. механочувствительный.

На морском дне также обитает фауна падальщиков, у которых также развито обоняние (среди прочего, рыба, крабы).

Разнообразие морского дна

По оценкам, существует от сотен тысяч до более чем 1 миллиона бентосных (глубоководных) видов.

Такой высокий уровень разнообразия является неожиданным для среды обитания, состоящей в основном из однообразных, бедных видами илистых отмелей.

Детритофаги и морское дно

Морское дно - царство животных едоки грязи. Губки, морские лилии и другие фильтры-питатели встречаются в местах, где потоки воды увеличивают поток взвешенных частиц.

С другой стороны, на обширных абиссальных равнинах преобладают детритофаги, добывающие органическое вещество из донных отложений.

Преимущество глубоководных отложений как источника пищи состоит в том, что они находятся в неограниченном количестве и очень доступны, но при этом имеют небольшую пищевую ценность.

Крупные и многочисленные голотуриды (морские огурцы) - детритофаги глубин. Они представляют собой различные стратегии использования этого эфемерного источника пищи.

Рельеф дна Мирового океана представляет собой сочетание разнообразных форм поверхности дна, имеющих древнюю историю. На дне обнаруживаются равнины и горы, низменности и возвышенности, глубокие ущелья и холмы. В зависимости от глубины и расположения относительно границ материка выделяются подводная окраина и океаническое ложе.

Подводная окраина

Подводная окраина является внешней частью континента, расположенной ниже уровня Мирового океана. В ее состав входят материковая отмель или шельф, материковый склон, материковое подножье.

| Название элемента рельефа | Максимальная глубина, м | Соотношение с площадью Мирового океана, % |

|---|---|---|

| Шельф | 200 | Около 9 |

| Материковый склон | 2500-3000 | Около 15,3 |

| Материковое подножье | 4000-5000 | спорный вопрос |

Остановимя подробнее на каждом элементе рельфева и на его особенностях.

Шельф

Шельф образовался в результате разрушения подводной части континента, с которым имеет общий рельеф и геологическое строение.

Пространство шельфа находится между береговой линией и шельфовой бровкой, по которой проходит перегиб поверхности дна, поэтому глубина, указанная в таблице, условна. Например, глубина бровки в Охотском море превышает 500 м. Северные и восточные побережья Евразии, северный берег Австралии, а также Гудзонов залив имеют самый большой по площади шельф.

Материковый склон

Материковый склон ограничивается шельфовой бровкой, после которой уклон морского дна увеличивается (от 4-5° до 40-45°). Материковый склон представляет собой продолжение континента, поэтому они имеют одинаковое геологическое строение.

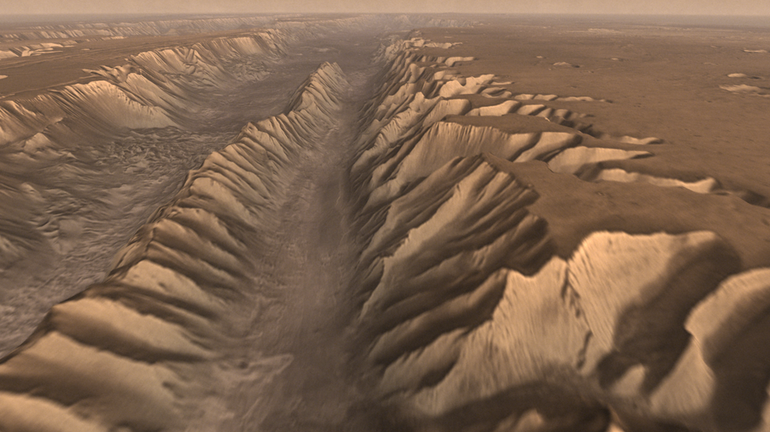

На поверхности склона наблюдаются уступы с обрывами и каньоны в сторону океана. Каньоны не являются продолжением материковых объектов, могут быть достаточно продолжительными и глубокими. Самый крупный подводный каньон – Багамский, с тремя ответвлениями и высотой стенок до 5 км.

Подножье

Материковое подножье образуется в процессе отложения обломочного материала, перенесенного в океан при разрушении поверхности материка. Мощность накопленных обломочных пород достигает 2-5 км.

Ширина подножья 200-300 км, однако это спорные цифры. В некоторых регионах нет четкого деления подводной окраины на составляющие.

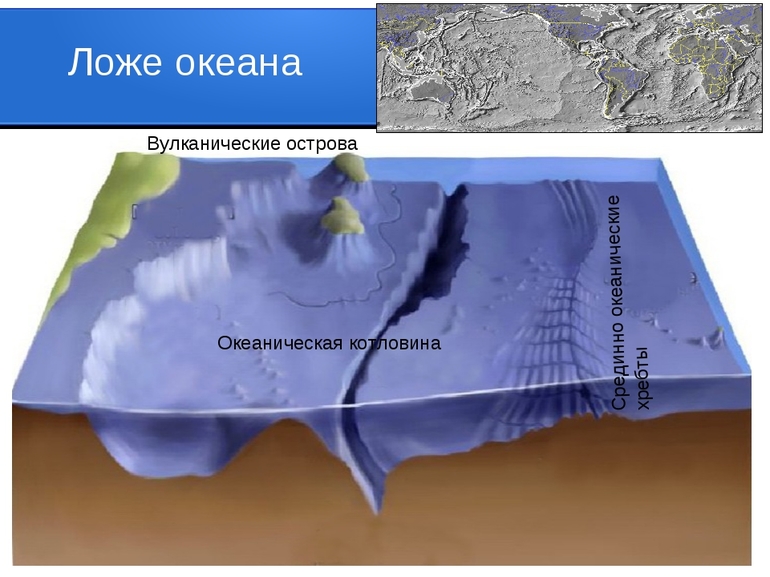

Ложе океана

Океаническое ложе занимает всю территорию дна между окраинами материков и составляет более 50% от площади океанов. Его средняя глубина около 6000 м.

В пределах ложа океана расположены срединно-океанические хребты, горы разной высоты и формы, глубоководные котловины и желоба.

Между окраинами материков и срединно-океаническими хребтами простираются глубоководные котловины, имеющие плоскую или холмистую поверхность.

Глубоководные желоба – это самые глубокие части океанов, где океаническое ложе изгибается и опускается на большую глубину. Больше всего желобов в Тихом океане (27), их глубина от 5,4 км (Манильский) до 11 км (Марианский).

| Название океана | Название желоба | Максимальная глубина, м |

|---|---|---|

| Тихий | Марианский | 11022 |

| Тонга | 10882 | |

| Филиппинский | 10265 | |

| Кермадек | 10047 | |

| Курило-Камчатский | 9717 | |

| Атлантическмй | Пуэрто-Рико | 8742 |

| Южно-Сандвичев | 8325 | |

| Кайман | 7090 | |

| Индийский | Романги | 7856 |

| Зондский | 7209 | |

| Восточно-Индийский | 6335 |

Горы, выступающие над поверхностью океана, образуют острова. Это могут быть цепи островов с действующими вулканами или архипелаги с множеством атоллов. Атолл представляет собой конус потухшего вулкана с коралловыми постройками, образующими сплошной либо прерывистый кольцеобразный барьер.

Основные принципы тектоники плит

Отпечатки водных организмов обнаружены в породах возраста около 3,8 млрд лет, но определить, каким образом сформировалось дно первичного океана, невозможно. Процесс формирования современного океанического дна объясняет концепция тектоники плит. Рассмотрим ее основные положения.

- Наружная оболочка планеты имеет 2 оболочки – это жесткая литосфера и пластичная астеносфера.

- Литосфера состоит из плит разного размера. Астеносфера подвижна, по ее поверхности медленно перемещаются плиты. Крупные плиты (всего 8) занимают 90% поверхности планеты. Пространство между крупными плитами занимают средние и мелкие плиты.

- Плиты имеют разный состав: одни сложены континентальной корой, другие океанической, есть плиты с блоками континентальной и океанической коры.

- Границы плит представляют собой активные зоны, где происходят землетрясения, извержения вулканов, формируются разломы.

- Существуют 3 типа границ: дивергентные, конвергентные и трансформные.

Дивергентные границы характеризуются расхождением плит с образованием рифтовых зон, где из астеносферы через вулканы поступают базальтовые расплавы и формируется молодая океаническая кора. Рифт может быть океаническим и континентальным. Примером океанических рифтов служат срединно-океанические хребты. Наиболее выраженный континентальный рифт – Восточно-Африканский разлом.

Вдоль конвергентных границ происходит столкновение плит, где одна плита погружается под другую (зона субдукции), или обе дробятся, сминаются и образуют горные системы (Гималаи).

Трансформные границы характеризуются преимущественно сдвиговыми движениями при отсутствии вертикальных. Типичный пример – калифорнийский разлом Сан-Андреас.

Как формируется рельеф дна Мирового океана

С позиций тектоники плит океаническим дном называется литосферная плита, покрытая Мировым океаном. Главными тектоническими элементами океанического дна являются активные океанические окраины, срединно-океанические хребты и вулканические архипелаги вдали от побережий.

Активные океанические окраины являются зонами субдукции, где океанические плиты погружаются под континентальные или сталкиваются 2 океанических плиты с погружением одной из них. В первом случае процесс сопровождается землетрясениями, формированием прибрежных горных систем и вулканизмом на материках (Анды). Во втором случае образуются вулканические островные дуги (Курильские острова) и глубоководные желоба (Курило-Камчатский желоб) с повышенной сейсмической активностью. Смена континентальной коры на океаническую происходит между материковым подножьем и океаническим ложем.

Срединно-океанические хребты – зоны раздвижения, где рифт наблюдается в центральной части.

| Название океана | Название хребта |

|---|---|

| Атлантический | Северо-Атлантический |

| Южно-Атлантический | |

| Индийский | Аравийско-Индийский |

| Центрально-Индийский | |

| Западно-Индийский | |

| Тихий | Восточно-Тихоокеанское поднятие |

| Южно-Тихоокеанское поднятие |

Считается, что поступление молодых базальтов в зоне рифта компенсируется погружением океанической коры при субдукции.

Вулканические архипелаги вдали от побережий объясняются подъемом горячих потоков из мантии, которые расплавляют океаническую кору (Гавайи). Такие образования называют горячими точками.

Методы исследования дна океана

Существует множество методов изучения дна океана, при этом исследуются разные характеристики:

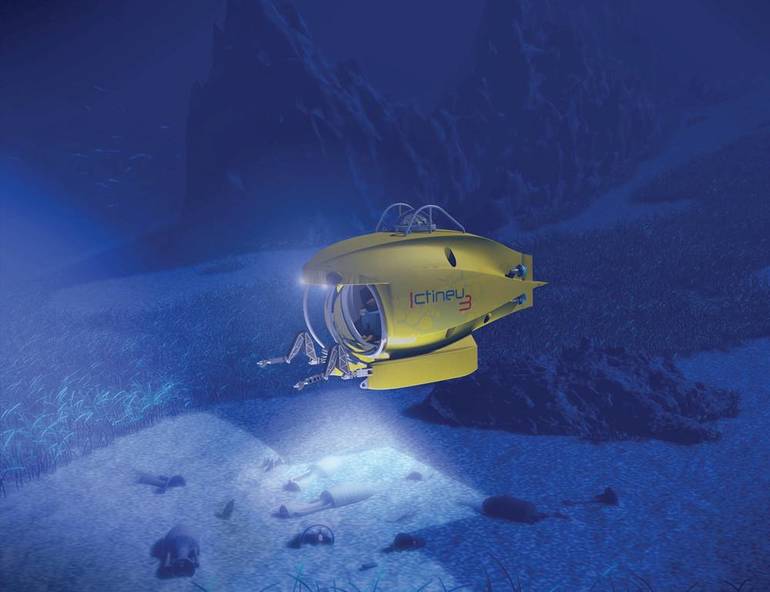

Используются обитаемые и необитаемые подводные аппараты, спутниковое зондирование (для шельфа). Геологическое строение дна изучается с помощью глубоководного бурения.

Земная кора бывает материковая и океаническая. Материковая — это суша и на ней есть горы, равнины и низменности – их видно и всегда можно по ним пройти. А вот какой бывает океаническая земная кора мы узнаем из темы “Дно мирового океана” (6 класс).

Изучение океанического дна

Первыми, кто стал изучать мировой океан, стали англичане. На военном корабле “Chellenger” под командованием Джоржа Нэйса, они прошли всю акваторию мира и собрали много полезной информации, которую ученые систематизировали еще 20 лет. Они измеряли температуру воды, животных, но самое важное – они первые определили строение дна океанов.

Прибор, которым изучают глубину, называется эхолот. Он расположен в нижней части корабля и периодически посылает сигнал такой силы, чтобы он мог достичь дна, отразится и вернуться на поверхность. Согласно законам физики, звук в воде движется со скоростью 1500 м. за секунду. Таким образом, если звук вернулся за 4 секунды, то дна он достиг уже на 2-й, и глубина в этом месте равна 3000 м.

Как выглядит земля под водой?

Ученые выделяют основные части дна мирового океана:

Материк всегда частично уходит под воду, поэтому подводная окраина разделяется на материковый шельф и материковый склон. Фраза “выйти в открытое море” означает покинуть границу материкового шельфа и склона.

Материковая отмель (шельф) — это часть суши, погруженная под воду на глубину до 200 м. На карте она выделена бледно-голубым или белым цветом. Наибольший шельф – в северных морях и на Северно-Ледовитом океане. Наименьший – в Северной и Южной Америке.

которые читают вместе с этой

_small.jpg)

Материковая отмель хорошо прогревается, поэтому это основная зона для курортов, хозяйств по добыче и разведению морепродуктов. В этой части океана добывают нефть

Материковый склон формирует границы океанов. Материковый склон считается от края шельфа и до глубины в 2 километра. Если бы склон был на суше, то это бы был высоченный обрыв с очень крутыми, почти прямыми склонами. Но кроме своей крутизны, в них таится еще одна опасность – океанические желоба. Это узкие ущелья, уходящие под воду еще на тысячи метров. Самым большим и известным желобом считается Марианская впадина.

Ложе океана

Там, где кончается материковый уступ, начинается ложе океана. Это основная его часть, где существуют глубоководные котловины (4 – 7 тыс. м.) и возвышенности. Ложе океана размещается на глубине от 2 до 6 км. Животный мир представлен очень слабо, поскольку в этой части практически нет света и очень холодно.

Рис. 2. Изображение дна океана

Важнейшее место занимают срединно океанические хребты. Они представляют собой большую горную систему, как на суше, только под водой, простирающиеся вдоль всего океана. Общая протяженность хребтов – около 70 000 км. Они имеют свою сложную структуру: ущелья и глубокие склоны.

Хребты образуются на стыках литосферных плит и являются источниками вулканов и землетрясений. Некоторые острова имеют очень интересное происхождение. В тех местах, где скапливалась вулканическая порода и в итоге вышла на поверхность, образовался остров Исландия. Именно поэтому здесь много гейзеров и горячих источников, а сама страна представляет собой уникальный природный заповедник.

Рис. 3. Рельеф Атлантического океана

Океаническое дно

Почва океана представляет собой морские осадки. Они бывают двух типов: материковые и океанические. Первые сформировались с суши: галька, песок, другие частицы с берега. Вторые — это донные отложения, сформировавшиеся океаном. Это остатки морских обитателей, вулканический пепел.

Что мы узнали?

Строение дна океана очень неравномерное. Выделяют три основные его части: материковая окраина (делящаяся на материковый шельф и склон), переходная зона и ложе океана. Именно в центральной его части образовался удивительный рельеф – срединно-океанический хребет, представляющий единую горную систему, опоясывающую практически всю Землю.

Большая часть суши скрыта от людей толщей воды, что затрудняет ее изучение и описание. Однако ученые разработали комплекс мероприятий, которые позволили узнать, что представляет собой рельеф дна Мирового океана. География в 6-м классе знакомит учеников с важным материалом и помогает понять, как формировались подводные формы, и как они выглядят в настоящее время.

Исследование океанического дна

Оно совершило четырехлетнее кругосветное путешествие, во время которого десятки ученых проводили измерения температуры и солености вод, исследовали глубину, изучали обитателей морей.

Конспекты, составленные по итогам экспедиции, обрабатывали около 20 лет. В результате были сделаны научные доклады и построена карта Земли для океанов. Она развеяла миф, что оно ровное и плоское. Так зародилась новая наука — океанология, возможности которой расширились с появлением в XX веке глубоководных аппаратов и современных измерительных приборов. В настоящее время при определении рельефа дна океана используют:

- Эхолоты. Устройства направляют звуковые волны на дно моря. Отражаясь, они возвращаются за определенное время, которое фиксирует аппарат. Глубину вычисляют, определив время распространения волн и скорость их движения в воде.

- Подводные аппараты. Погружная глубоководная техника (например, батискафы), позволяет людям спуститься в пучину провести исследования или запустить приборы автономно с целью фото и видеосъемки.

- Космические аппараты. Снимки спутников и аппаратов на орбите помогают в изучении донной обстановки. Картинки, полученные с их помощью, помогают корректировать современные атласы Земли.

Исследования, проводимые с помощью известных приспособлений, позволили составить современную карту с изображением донного рельефа. Единицей измерения в ней служит шкала глубин. Обращаются к атласу путешественники, мореплаватели, школьники и студенты, которые изучают океан.

Формы подводного рельефа

Дно океанов формируется под воздействием внутренних и внешних планетарных факторов. Здесь могут находиться эпицентры землетрясений, проходят извержения подводных вулканов. Днище покрыто осадочными отложениями, которые имеют материковое и океаническое происхождение.

Материковые осадки смыты с суши, они покрывают в основном прибрежную зону. Океанические отложения продуцирует сам водный мир. Они покрывают ¾ поверхности дна, не превышают по толщине 200 м. Накопления ила и органических останков идут медленно: за год прибавляется около 1 мм. Чем ближе к берегам, тем накопление слоя происходит быстрее. Океанологи выделяют такие формы подводного рельефа:

- Материковая отмель или шельф. Является продолжением суши под водой и может иметь протяженность до 200 м. Здесь вода хорошо прогрета, много рыбы, растительности, микроорганизмов, полезных ископаемых. Глубина нижней границы — 50−100 км. На карте зона обозначена бледно-голубым цветом. Большую площадь она занимает у Северного Ледовитого океана, меньшую — у берегов Африки.

- Материковый склон. Подводный обрыв, при пересечении которого резко меняется уклон и глубина, достигающая 140−3600 м. Растительность и животный мир здесь беднее, так как ощущается недостаток света. Для зоны характерна сейсмичность, оползни, она составляет 12% Мирового океана.

- Ложе океана. Центральная обширная часть на глубине 2000−4000 км. Занимает до 70% дна. Сочетает плоские равнины, глубоководные котловины, желоба, хребты. Его частью может быть плато — обширное невытянутое возвышение с относительно ровной поверхностью и крутыми берегами.

Особенности ложа

Профиль дна Мирового океана сложный и изрезанный. Большую долю занимает ложе. Самые большие глубины характерны для желобов и ущелья среднеокеанского хребта. По карте видно, что ложе состоит из следующих участков:

- Глубоководные котловины. Элементы, ограниченные хребтами и возвышенностями. Над ними поднимаются гигантские вулканы, которые могут извергать лаву. Она разносится потоками воды и оседает на дне. Потухшие вулканы имеют плоские вершины, выровненные течениями. Их пример — Курильские и Гавайские острова.

- Глубоководные желоба. Вытянутые на несколько километров ущелья под водой, глубина которых достигает 11 км (Марианский желоб). Располагаются с внешней стороны островных дуг и дублируют их очертания.

- Серединно-океанический хребет. Подводные горы и хребты, которые в результате тектонических преобразований могут приподниматься над поверхностью и образовывать острова. Протяженность форм может достигать 60 тысяч километров. Им свойственна сейсмичность. Наиболее высокие части могут приподниматься над поверхностью. Пример — Исландия, остров Пасхи, св. Елены.

- Островные дуги. Относительно молодые горные образования, расположенные близ окраин материков. Характеризуются высокой вулканической активностью и сейсмичностью.

- Подводные горы. Самая высокая вершина — Мауна-Кеа расположена в Тихом океане на острове Гавайи. Относительная высота щитового вулкана составляет 10203 м, большая часть его скрыта вод водой. Последняя активность наблюдалась 4500 лет назад, всего вершине около миллиона лет.

Морская пучина

Мировой океан разделен на океаны, проливы, моря и заливы. Моря отличаются собственным гидрологическим режимом. Они делятся на внутренние и окраинные. Внутренние глубоко вдаются в часть материка (Балтийское, Средиземное). Окраинные прилегают к материку с одной стороны, в то время как другой соединены с океаном (Баренцево, Желтое).

Как и в океане, внутренние процессы создают в морской пучине положительные и отрицательные формы поверхности, аналогичные горным хребтам на земной поверхности. Принесенный с суши материал стремится сгладить очертания. Возвышения на мелководье могут образовывать коралловые рифы, образуемые при разрушении скалистого дна берегов или разрастания колоний рифостроящих микроорганизмов.

Изолированное по площади ограниченное поднятие морского дна называют банка. Обширное возвышение небольшой глубины на шельфе — мель. Она располагается в прибрежной зоне, а банки — где угодно в океанах и морях. Часть моря с относительно малыми глубинами называется мелководье. Здесь могут плавать суда.

Шпаргалка для учеников 6 класса

Освоив формы рельефа Мирового океана в 6 классе, ребята должны научиться работать с картой, знать схемы дна и уметь находить на уроке наиболее известные географические объекты. Для этого следует разобраться, какие есть глубоководные океанические впадины в Тихом океане. Это Марианский, Филиппинский, Курило-Камчатский желоб. В Атлантическом океане — Романш, Южно-Сандвичев желоб. В Индийском — Зондский и Яванский желоб. Океан, где серединно-атлантический хребет разделяется на 2 — Индийский. Самый широкий срединно-океанический хребет — Срединно-Атлантический.

Российские исследователи вносят большой вклад в изучение дна Мирового океана. Летняя экспедиция 2007 г. занималась изучением пучин Северного Ледовитого океана. Проведенные исследования позволили сделать оценку экологической обстановки, заняться построением подробных карт, прогнозированием движения льдов, планированием освоения богатств.

В тематическом реферате следует кратко указать, что рельеф морского дна и океанических глубин также разнообразен, как и поверхность суши. Он постоянно меняется, поскольку на планете по-прежнему идут тектонические процессы, происходят землетрясения и извержения вулканов.

Многие изменения происходят очень быстро. Например, остров Залзала Джазитра появился в Аравийском море 24 сентября 2013 г. после сильного землетрясения. Или островной перешеек Хунга Тонга Хунга Хаапай в южной части Тихого океана, формирование которого происходило с 2009 по 2015 год. Другие изменения океанского рельефа идут долгие годы, и результат изменений будут оценивать потомки.

Мировой океан был и остается одним из самых загадочных мест нашей планеты. Даже космос покорен человеком настолько, что там можно побывать в качестве туриста. Но мировой океан не спешит раскрывать своих тайн. Загадочные существа, сумевшие приспособиться к жизни глубине океана, поражают человеческое воображение.

Методы исследования мирового океана

Человечество относительно недавно занялось исследованиями океана. Существует специальная наука — океанология, специализирующаяся на исследованиях океана.

История

В начале двадцатого века появились эхолоты. Это устройства, позволяющие измерять глубину с помощью звукового импульса, который отталкивается от морского дна. Такое измерение занимает всего несколько секунд. Эхолотами были снабжены практически все суда, измерения проводились в ходе движения судна.

Активные исследования океана начались после окончания Второй мировой войны. В 1950-1960 годах была выявлена природа океанского дна: это открытие перевернуло представление человека о Земле. Открытия доказали относительно молодой возраст океана и факт движения литосферных плит, благодаря которому облик планеты меняется и сейчас.

Современные исследования

В настоящее время для исследования применяются современные аппараты, такие, как батискаф и батисфера.

Батискаф — это самоупраляемый аппарат, оборудованный кабиной для экипажа и специальными прожекторами. Аппарат опускается на океанское дно. Корпус батискафов состоит из легкого металла, в нем расположен специальный балласт и жидкость, которая легче воды. Это позволяет батискафу свободно перемещаться по дну. Система жизнеобеспечения рассчитана на экипаж до трех человек.

Батисфера представляет собой стальной шар, который опускают на стальном тросе с борта корабля. Батисфера также оборудована специальными отсеками для экипажа и исследовательской аппаратурой.

Глубоководные аппараты очень прочные, ведь на большой глубине им приходится выдерживать огромное давление: от 800 до 1000 атм. Примерно такое давление на батискаф создадут два опущенных на него авианосца!

В последние десятилетия на глубине 10-20 метров устанавливают специальные лаборатории, которые снабжены всем необходимым оборудованием. Для исследования океана специальной аппаратурой оснащаются и подводные лодки. Также в изучении океанских глубин принимают участие специальные суда, самолеты и спутники Земли.

Для того, чтобы получить наиболее полные сведения, исследователи разных стран объединяются. Изучение Мирового океана имеет большое значение для поиска полезных ископаемых, рыболовства и судоходства.

Как снимают документальные фильмы

Загадки

Океан всегда притягивал человека своей неизвестностью. Несмотря на то, что в последние десятилетия океанография очень продвинулась в своем развитии, некоторым загадкам, связанным с океанскими глубинами, человек так и не нашел объяснения.

Бермудский треугольник

В общей сложности в Бермудском треугольнике исчезло около 50 военных и морских судов. В 80-е годы прошлого века случаи исчезновения стали гораздо реже.

Марианская впадина

Марианская впадина является самым глубоким местом на Земле относительно уровня моря.

Ее глубина составляет более 11 тысяч метров, а давление на дне превышает атмосферное в 1100 раз!

Казалось бы, в таких условиях жизнь невозможна, но некоторые факты говорят об обратном.

Американские исследователи столкнулись с шокирующей ситуацией: глубоководный аппарат с металлическими стенами толщиной 15 сантиметров опускался на дно Марианской впадины. Как только он достиг крайней точки, исследователи услышали страшный скрежет. Аппарат начали тут же поднимать на поверхность. Увидев его, команда пришла в ужас: батискаф был сильно помят, в некоторых местах даже отстала краска, а трос, на котором его погружали (его толщина 20 сантиметров), был почти полностью перекушен. К сожалению, пострадавший борт не был оснащен камерами, и о причине столь серьезных повреждений можно только догадываться.

В 90-е годы прошлого столетия возникло множество легенд и невероятных историй о Марианской впадине: браконьеры рассказывали о том, что в этом месте часто видно свечение, мелькание огней, а иногда судно начинает буксовать, будто натыкаясь на что то.

Летучий голландец

Легенда о Летучем голландце известна всем, кто какое-либо отношение имеет к морю. Эта история имеет множество интерпретаций, но в общих чертах звучит так: корабль во главе с капитаном, который был пьяницей и богохульником, близ Мыса Доброй Надежды попал в сильный шторм. Команда просила капитана пристать к берегу, но он был непреклонен. За команду вступился штурман и начал спор с капитаном, однако тот достал пистолет и выстрелил в несчастного. Та же участь постигла других матросов, посмевших выразить свое недовольство. Бог проклял капитана вместе с его судном, и теперь он никогда не сможет причалить к берегу.

Многие матросы утверждают, что видели призрак корабля, что по их мнению, сулит большую беду. В 19 веке всего за несколько лет было зафиксировано 1826 обращений, связанных с летучими голландцами. И по сей день мореплаватели рассказывают, что видели в море загадочный корабль без огней.

Волна-убийца

Волна-убийца долгое время относилась к разряду морских суеверий, однако в настоящее время ученые нашли неопровержимые доказательства реальности существования этого природного явления. Волна-убийца представляет собой внезапно возникающую огромную волну высотой 20-30 метров: это высота девятиэтажного дома. Предсказать время и место появления волны невозможно, а ее мощная сила представляет опасность даже для современных лайнеров.

Первый случай столкновения человека с этой страшной волной задокументирован в 1933 году. Жертвой волны стал американский военный корабль. Стихия настигла борт в водах Тихого океана. Члены экипажа, которым удалось выжить, рассказывали о внезапно возникшей волне высотой 24 метра. По их словам, стихия исчезла так же внезапно, как и появилась.

Последнее нападение волны было зафиксировано в 1995 году: экипаж английского лайнера попытался оседлать огромную волну высотой 30 метров, но судно сильно пострадало.

Гигантские обитатели

В открытом океане человеку иногда приходилось встречаться с огромными загадочными существами.

В 1976 году американские исследователи проводили работы неподалеку от Гавайских островов, закинув на глубину 165 метров два трала. Внезапно судно начало сильно вести в сторону: члены экипажа поняли, что в оборудовании запутался кто-то из морских обитателей. Подняв тралы на судно, ученые испытали настоящий шок: в ловушку попалась огромная акула, ее длина составляла около пяти метров, а вес 750 килограмм. Огромная пасть акулы была широко раскрыта, ее обрамляли толстые губы черничного цвета. Акула была доставлена на сушу и изучена специалистами: оказалось, что животное принадлежит к классу тихоходных фильтраторов, но, в отличие от своих сородичей, обитает исключительно на больших глубинах.

В 1915 году неподалеку от острова Ирландия немецкая подводная лодка торпедировала английский корабль. Судно быстро пошло ко дну, но примерно через 15 минут раздался громкий взрыв и в фонтане обломков корабля и морской воды экипаж увидел живое существо огромного размера. Внешне оно напоминало крокодила, имело 4 лапы. Зверь, упав на воду, извивался несколько секунд, а затем исчез в глубине.

В настоящее время многие моряки рискуют пересекать большие расстояния на небольших лодках. Это дает из возможность близко созерцать океанскую гладь и видеть то, что происходит в ней. Английский мореплаватель Джон Риджуей рассказал о необычном случае, который произошел с ним в открытом океане: Джон вместе с напарником в ночное время переплывали на небольшой лодке от полуострова Кейп-Код до Ирландии. Напарник спал, а Джон был на веслах. Далее со слов Джона:

В дальнейших рассказах об этой загадочной ситуации Джон утверждал, что длина зверя, преследовавшего его лодку, была около одиннадцати метров.

Ужасающая находка была обнаружена 2012 году в районе Тоямского залива. Местные рыбаки выловили гигантского кальмара: длина его тела составила 30 метров, а вес — одна тонна. Такое животное запросто может проглотить небольшое судно.

Другие тайны

Множество тайн и загадок таят в себе морские глубины. Ученые шутят, что подводный мир изучен хуже, чем обратная сторона Луны, и это действительно так: жизнь океана изучена человеком всего на пять процентов.

Саргассово море

Еще одно загадочное место нашей планеты, которое часто путают с Бермудским треугольником. Феномен этого места заключается в том, что вода здесь двигается по часовой стрелке, образуя гигантскую воронку. Кроме того, здесь часто можно увидеть миражи: например, солнце одновременно на востоке и на западе. Ранее мореходцы рассказывали, что здесь можно встретить плотоядные водоросли. Разумеется, таких хищников там нет, однако мелкие водовороты, вызванные сейсмической активностью, вполне могут вызвать крушение небольших судов.

Море дьявола

В Тихом океане есть место под названием Море дьявола, оно не отмечено ни на одной карте, однако известно всем мореплавателям, и суда стараются обходить его стороной. Здесь происходило и происходит большое количество кораблекрушений, часто внезапно возникают сильные бури, которые меняются зыбью. Участок океанского дна здесь сейсмически активен, часто и быстро происходит формирование вулканических островов. Кроме того, здесь очень высокая циклоническая деятельность: часто бушуют тайфуны и тропические циклоны.

Водоворот Мальстрема

Это место располагается в Норвежском море. Феномен заключается в том, что ежедневно два раза в сутки здесь возникает водоворот, сила которого в сотни раз превышает силу обычных океанских течений. Интересно, что примерно раз в полгода водоворот внезапно меняет свое направление.

Неопознанные подводные объекты

В Персидском заливе есть место, где периодически возникают огромные светящиеся вращающиеся круги. Ранее ученые объясняли их появление свечением планктона, которое вызвано подводными землетрясениями. Однако эта теория не объясняет правильной формы светящихся объектов и исходящих от них ярких лучей.

Возможные объяснения

Загадки Мирового океана давно терзают умы ученых. Загадочным явлениям, связанным с исчезновением самолетов и кораблей в аномальных зонах, есть несколько объяснений.

Вот некоторые наименее фантастические из них:

- На дне океана имеются огромные запасы сероводорода и метана. Под воздействием тектонической активности метан переходит в газообразное состояние и поднимается со дна вверх. Газ в виде огромного пузыря концентрируется на поверхности воды, что вызывает сбои в работе навигационных систем самолетов и кораблей. Изменение плотности воды в местах скопления метана вызывает крушение кораблей.

- Другое объяснение аномальных явлений заключается в воздействии на человека так называемого инфразвука. Это звук, возникающий на опасной для человека частоте под воздействием тех же газов. Инфразвук способен вызвать помутнение человеческого рассудка и необъяснимые приступы паники, во время которых человек может легко выброситься за борт корабля.

- Существует и еще одно объяснение океанским загадкам: в аномальных зонах сила земного притяжения несколько больше, чем на всей планете. Это вызвано формированием и течением здесь теплого движения Гольфстрим. Уменьшение количества катастроф в опасных зонах океана ученые объясняют развитием технического прогресса и усовершенствованием навигационного оборудования.

Интересные факты

В настоящее время множество усилий прикладывается учеными для изучения Мирового океана, однако до сих пор он изучен не более, чем на пять процентов.

Читайте также: