Доклад к 300 летию ломоносова

Обновлено: 25.06.2024

М.В. Ломоносов родился 8 ноября по старому стилю 1711 года в деревне Мишанинской Куростровской волости, Двинского уезда, Архангельской губернии (Денисовке, ныне Ломоносово близ Холмогор) в семье помора Василия Дорофеевича Ломоносова. Поскольку дата рождения приходится на 8 ноября по юлианскому календарю, то при сохранении значения святцев в новом стиле празднование юбилея должно было бы проходить через 13 дней, то есть 21 ноября. Но почему-то духовно-церковное значение календаря мирскими властями не учитывается, поэтому празднуют юбилей Ломоносова 19 ноября. Умер великий ученый 4 апреля 1765 г., похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

На конференции, в частности, было отмечено, что, несмотря на столь высокие президентские и правительственные указы, празднование 300-летия Ломоносова, вероятно, пройдет гораздо скромнее, чем четверть века назад, когда проходило 275-летие со дня его рождения. И тому много есть причин. И конечно же, всё упирается в реальное отношении власти к русскому государствообразующему народу. Не хотят власти признавать его самодостаточность, и потому в Кремлёвском дворце проводятся не Ломоносовские вечера, а концерты розенбаумов и галкиных. И столь значимому событию в жизни России, как 300-летие со дня рождения великого русского учёного-энциклопедиста Ломоносова, нет места на кремлёвских сценах.

Эх, Россия, когда ж ты очнёшься!

1 сентября перед началом нового учебного года дети пели песни о Ньютонах и других иностранных учёных, а где же наши русские?

На День учителя во многих городах преподаватели, студенты и местная власть нацепили на свои головы квадратные учёные шапочки и машут всяческими флагами, отнюдь не государственными и не нашими национальными. Дёргаются под чужую папуасскую музыку. А о Ломоносове ни слова! 5 октября показали праздник в городе Грозном, некогда русском городе. Дворец на дворце, мечеть чуть ли не самая большая в мире, иллюминация, салют, празднество. А у нас на родине Ломоносова разваливаются обветшалые избы. В Архангельской области, например в Коношском районе, моей малой родине закрываются из-за ветхости здания школ. Так, в посёлке Подюга закрыли среднюю школу, в которой училось почти 400 учеников, сейчас администрацию школы и классы раскидали по разным местам. Учёба в 2 смены. Компьютеры до 1 октября так и не были подключены, а в родной деревне Николаевка, уже несколько лет, как закрыта начальная школа. Оправдание - мало стало учеников. Вот их стали возить в Подюгу за 4 километра, а уже этим летом и брёвна, из которых было сложено здание школы, продали местные власти. На въезде в Николаевку на месте, где стояла школа, который месяц лежит гора из книг тетрадей, классных журналов. Всё под открытым небом. Вот оно лицо местной власти! Видел бы Ломоносов, что творится на его родине, какую бы жёсткую оду написал бы он в адрес наших властителей Государства Российского!

Ломоносов, как видно, и ныне слишком знаковая фигура России. Не потому ли его так упорно замалчивают?

С.А. ПОРОХИН,

член Высшего творческого совета,

полковник, к.ф.н.

14 ноября 2011 года в г.о.Электросталь прошли первые Ломоносовские чтения, посвящённые 300 летию со дня рождения Ь.В.Ломоносова. В реферативных чтениях приняли участие учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города со2-го по 11-ый класс. Были представлены работы освещающие биографию великого русского учёного, вклад Михаила Васильевича в развитие таких наук как минералогия, физика, химия, биология, астрономия, история, лингвистика. Соревновались знатоки литературы в чтении сочинений в стиле Ломоносова. Были представлены презентации и рисунки, в которых отражён вклад М.В.Ломоносова в развитие науки и образования в России.

Рефират Гарифуллиной Алии "России славные сыны" посвещён трудному пути великого русского учёного М.В. Ломоносова в пропоганде необходимости доступного образования и развитии отечественной науки. Очень хочется чтобы слова Михаила Васильевича стали девизом для нашей молодёжи:«Восстани и ходи, Россия! Отряси свои сомнения и страхи, и радости, и надежды исполненна, красуйся, ликуй, возвышайся”.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| referat_vklad_lomonosova. _garifullina_aliya_9_b.docx | 74.96 КБ |

| lomonosov.pptx | 2.54 МБ |

Предварительный просмотр:

Отечества славные сыны

Реферат по химии

Исполнитель: Гарифулина Алия,

Руководитель: Егорова Н.Н., учитель биологии и химии

I. Введение ____________________________________________________________3

II. Основная часть_____________________________________________________4

2.1 Ступени в науку__________________________________________4

2.2. Наука химия времён Ломоносова___________________________5

“Л омоносов был великий человек. Он создал первый университет, вернее сказать, сам был первым русским университетом”. Так охарактеризовал гениального русского учёного-энциклопедиста великий русский поэт А.С.Пушкин, подчеркнув, его роль как учёного и просветителя.

Имя Михаила Васильевича Ломоносова мы называем одним из первых в ряду самых замечательных представителей отечественной науки и культуры. Это имя уже 300 лет восхищает пытливые умы человечества. Оно появляется на страницах учебника Отечественной истории, мы знакомимся с поэзией Ломоносова на уроках литературы, острый ум и талант этого человека не обошёл стороной и точные науки – физику, химию, математику. Многие идеи Ломоносова опередили науку его времени на столетие. Ломоносов оказал громадное влияние на развитие науки и культуры России. Он и поэт, который открыл новые способы стихосложения, и художник, создатель грандиозных мозаичных панно, и автор первого учебника древней истории России, и картограф, и географ, заглянувший на два века вперёд и предугадавший значение Северного морского пути, и замечательный геолог. Один из выдающихся естествоиспытателей своего времени, великий химик, физик М.В.Ломоносов оставил ряд трудов по металлургии, горному делу, имевших важное значение для промышленного развития России. Он известен как талантливый инженер и педагог, один из создателей первого в стране Московского университета в 1755 году, ныне носящий имя Ломоносова. 300 лет имя М.В.Ломоносова, его труды и идеи, его последователи составляют духовное богатство и славу России.

II. Основная часть

2.1 Ступени в науку

Биография Ломоносова достаточно хорошо известна. Михаил Васильевич Ломоносов родился в селе Мишанинском, Куростровской волости Холмогорского уезда Архангельской губернии 8 ноября 1711 года. Его отец, Василий Дорофеевич, происходил из фермеров, занимавшихся в основном рыбным промыслом, мать – Елена Ивановна Сивкова – была дочерью дьячка соседней волости.

Михаил рано научился читать, был любознательным и вдумчивым мальчиком. Он перечитал все книги, какие мог достать в деревне. В 14 лет Ломоносову в руки попала российская физико-математическая энциклопедия того времени – “Арифметики” Магницкого и славянской грамматики Смотритского. И это определило его дальнейшую судьбу.

На родине Ломоносов дальше обучаться не мог. Как крестьянскому сыну, ему отказали в приеме в Холмогорскую славяно-латинскую школу. Юноша в зимнюю стужу 1730 года практически без средств, пешком отправился в Москву. Чтобы поступить в Заиконоспасскую славяно-греко-латинскую академию Михаил выдал себя за отпрыска холмогорского дворянина. Очень велика была тяга к наукам и знаниям у этого деревенского мальчика.

Успехи Ломоносова в учебе были поразительны. За 5 лет обучения он одолел не одну науку, освоил латинский язык, русский, математику. Но мысли Михаила занимали практические науки.

Эта редкая работоспособность воспитанника Спасских школ была замечена, и когда возникла возможность послать за границу трех более подготовленных студентов для специализации в области химии, металлургии и горнорудного дела, президент академии без колебаний принял кандидатуру Ломоносова.

Пять лет жизни и учёбы в Марбургском институте в Германии не прошли для Михаила Васильевича даром. Ломоносов изменил свои взгляды на культуру, устройство общества, образование за границей и в России. Он мечтал о развитии и преумножении славы и признания культуры и науки России. Мечтал о российских университетах и преподавателях соотечественниках:

О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих,

И видеть таковых желает,

Каких зовет от стран чужих!

Дерзайте, ныне ободрены,

Реченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать.

2.2. Наука химия времён Ломоносова

Химия к середине XVIII века становилась чуть ли не самой влиятельной и перспективной наукой. Химия казалась наукой настоящего волшебства, её торопили, щедро финансировали.

Во времена Ломоносова были известные только два газа: воздух и углекислый газ. Водород, кислород и азот были открыты после его смерти. В этих условиях создать правильную теорию горения было просто невозможно. И всё же, молодой Ломоносов увидел недостатки в современной ему науке и наметил правильные теоретические основы химии.

Для внедрения химических опытов нужна была экспериментальная база, лаборатория. Михаил Васильевич разработал проект лаборатории и в январе 1742 года передал его на рассмотрение в академию. Но лишь через шесть лет, после его неоднократных просьб и протестов, управление Петербургской академии согласилось на постройку химической лаборатории. Она была построена и открыта благодаря усилиям Ломоносова в 1748 году.

Но как подступиться к тому, что сокрыто от человеческого глаза за “семью печатями” владычицей-природой? Необходимы опыты. Эра Ломоносова требовала видимых результатов, годных для практического использования в производстве.

До наших дней дошел список того, что Михаил Васильевич Ломоносов сам считал более принципиальным посреди собственных результатов в области естественных наук. На втором месте в этом перечне стоят исследования по физической химии и, в особенности, по теории растворов.

В теории растворов принципиальное значение имеет разделение растворов на такие, при образовании которых выделяется теплота, и на такие, для составления которых необходимо затратить тепло. Ломоносов изучил явления кристаллизации из растворов, зависимость растворимости от температуры и остальные явления.

«Корпускула - есть собрание элементов в одну небольшую массу”

Не менее ценными были исследования Ломоносова в области физики. Фактически физика и химия в опытах, в теоретических анализах ученого дополняли друг друга. В этом было его новаторство как ученого, который не оставлял без внимания никакие стороны опыта

Большинство физико-химических исследований и сочинений Ломоносова остались незаконченными. Можно предположить, что основной причиной была незаурядная разносторонность ученого.

При жизни М. В. Ломоносова недоброжелатели утверждали, что он только тратит казённые деньги и мало что делает полезного. В дальнейшем научные заслуги Ломоносова были оценены более объективно, однако мнение, что научные заслуги Ломоносова почти или вовсе отсутствуют, высказывалось нередко вплоть до наших дней.

Периодически проявляются обратные тенденции, когда людьми далёкими и от науки и от науковедения, М. В. Ломоносову, наряду с действительными научными заслугами, произвольно приписалось и приписывается заслуги не имеющее отношения к его деятельности.

История не повторяется. И, возможно, уже не будет людей с такой универсальной научной деятельностью, как у Ломоносова. Науки в наше время ушли далеко вперед, и одному человеку просто нереально достичь вершин сразу в нескольких областях познания. Поэтому постоянно Михаил Васильевич Ломоносов – ученый, философ, поэт – будет вызывать глубочайший энтузиазм как личность, показавшая силу человеческого разума, как борец с тьмой и невежеством.

19 ноября исполняется 300 лет со дня рождения выдающегося русского ученого, поэта, реформатора русского языка, художника и историка Михаила Васильевича Ломоносова.

19 ноября исполняется 300 лет со дня рождения выдающегося русского ученого, поэта, реформатора русского языка, художника и историка Михаила Васильевича Ломоносова.

Выдающийся русский ученый, первый русский академик, поэт, реформатор русского языка, художник и историк Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября (8 ноября по старому стилю) 1711 года в деревне Мишанинской (ныне село Ломоносово) Куростровской волости Двинского уезда Архангельской губернии в семье крестьянина‑помора Василия Дорофеевича Ломоносова, занимавшегося морским промыслом на собственных судах.

В декабре1730 г., стремясь получить образование, Михаил Ломоносов ушел с рыбным обозом в Москву.

В январе 1731 г. Ломоносов, выдав себя за дворянского сына, поступил в Московскую славяно‑греко‑латинскую академию при Заиконоспасском монастыре ("Спасские школы").

В 1735 г. в числе 12 лучших студентов академии он был отправлен учиться в Санкт‑Петербургскую академию наук.

В 1736 г. трое из способных студентов, в том числе Ломоносов, были отправлены Академией наук в Германию для обучения математике, физике, философии, химии и металлургии. За границей Ломоносов пробыл пять лет.

В Германии Ломоносов поселился в Мальбурге – в доме Екатерины Елизаветы Цильх, вдовы пивовара и члена городской думы Генриха Цильха, с младшей дочерью которой Елизаветой он обвенчался 6 июня 1740 г.

В июне 1741 г. (по другим сведениям, в январе 1742 г.) Ломоносов вернулся в Россию и был назначен в академию адъюнктом Академии наук по физическому классу, а в августе 1745 г. стал первым русским, избранным на должность профессора (академика) химии.

В 1749 г. на торжественном собрании Академии наук Ломоносов выступил с речью под названием "Слово похвальное императрице Елизавете Петровне". Речь произвела хорошее впечатление и Ломоносов стал пользоваться большим вниманием при дворе, сблизился с любимцем Елизаветы графом Иваном Шуваловым.

Ломоносов неоднократно ставил вопрос об открытии университета в Москве. Его предложения, сформулированные в письме к Ивану Шувалову, легли в основу проекта Московского университета.

25 (12 по старому стилю) января 1755 г. Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. 7 мая (26 апреля по старому стилю) 1755 г. состоялось торжественное открытие университета в здании Аптекарского дома, находившегося на месте Исторического музея. В 1940 г., в дни празднования 185‑летнего юбилея, университету было присвоено имя Михаила Ломоносова.

В марте 1757 г. Ломоносов был назначен советником Академической канцелярии. В ведении Ломоносова находились Академическое собрание, университет, гимназия и Географический департамент.

В 1763 г. Михаил Ломоносов был избран членом Российской академии художеств. В конце жизни Ломоносов стал почетным членом Стокгольмской (в 1760 г.) и Болонской (в 1764 г.) академий наук.

Умер Михаил Ломоносов 15 апреля (4 апреля по старому стилю) 1765 г., похоронен на Лазаревском кладбище Александро‑Невской лавры в Петербурге.

Открытия Ломоносова в области химии, физики и астрономии на десятилетия опередили работы западноевропейских ученых. Он развил атомно‑молекулярные представления о строении вещества, высказал принцип сохранения материи и движения, заложил основы физической химии, исследовал атмосферное электричество и силу тяжести. Он выдвинул учение о свете, создал ряд оптических приборов, открыл атмосферу на планете Венера, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Известны его труды в области истории.

Ломоносов – крупнейший поэт XVIII века, создатель русской оды философского и высокого гражданского звучания, автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, филологических трудов и научной грамматики русского языка.

Имя Ломоносова носят многие учреждения науки, образования и культуры России: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Музей М.В. Ломоносова Российской Академии Наук, Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова, Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова, Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова и др.

Именем Ломоносова названы город в Ленинградской области, течение в Атлантическом океане, горный хребет на Новой Земле, подводный хребет в Северном Ледовитом океане, возвышенность на острове Западный Шпицберген, кратер на Луне.

В марте 2012 г. будет запущен космический спутник МГУ "Ломоносов", который станет отслеживать связь между высокоэнергичными процессами во Вселенной и атмосферными явлениями.

19 ноября 2011 года исполняется 300 лет со дня рождения выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова, первого русского академика Петербургской АН, почётного члена Стокгольмской и Болонской академий наук, основателя Московского государственного университета, который носит имя М.В. Ломоносова. Учитывая выдающийся вклад великого русского ученого М.В. Ломоносова в развитие отечественной и мировой науки, Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 20 сентября 2006 года N 1022 “О ПРАЗДНОВАНИИ 300-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.В. ЛОМОНОСОВА” – 2011 год объявлен годом Ломоносова в России.

Своё участие в праздновании Года Ломоносова в России наша школа отметила проведением общешкольной межпредметной конференцией “М.В. Ломоносов – гений земли русской”. В подготовке конференции принимали учащиеся 10-х классов, что диктовалось программой прохождения курса физики, а именно, изучением молекулярной физики и электродинамики, так как основные работы Ломоносова в области естественных наук посвящены именно корпускулярной теории строения вещества и физике электрических явлений. Однако, руководствуясь идей наиболее целого и полного формирования у учащихся представления о научной деятельности Ломоносова, мы выбрали в качестве объекта изучения труды Ломоносова в области смежных естественных наук: физики, астрономии, химии, и отражение научной деятельности ученого в его поэзии. Тем более, что в 18 веке, такого четкого деления на отельные науки ещё не было – научные теории только формировались, и многие открытия, впрочем, как и сейчас, происходили на стыке различных наук, например, физики и химии, физики и математики и т.д. При подготовке и проведении конференции использовались мультимедийные технологии, Интернет, учащиеся выполняли доклады в виде презентаций в программе Power Point.

- 1. Вспомнить о жизни и деятельности великого русского учёного М.В. Ломоносова, чьё 300-летие со дня рождения отмечается в ноябре 2011 года.

- 2. Узнать, какие открытия Л.В. Ломоносова сыграли важную роль в становлении и развитии русской науки и культуры.

- 1. Рассмотреть основные этапы жизни Ломоносова – будущего первого российского академика.

- 2. Изучить основные труды М.В. Ломоносова по физике, астрономии, химии, русской словесности.

- 3. Изучить литературные источники и использовать возможности Интернета по теме “М.В. Ломоносов – гений земли русской”.

- 4. Оформить результаты в виде презентации и буклета.

План

общешкольной конференции для учащихся 9–11-х классов,

посвященной 300-летию со дня рождения Ломоносова

“М.В. Ломоносов – гений земли русской”.

Дата: 20 ноября 2010 года.

Время:

Начало конференции: 11-05.

Окончание конференции: 13-15.

1. Вступительное слово учителя – зам директора по ИКТ, учитель физики, к.п.н. Шевякова К.В. Презентация: приложение 1.

19 ноября 1711 года под Архангельском родился будущий первый русский академик, основатель Московского университета, гений земли русской Михаил Васильевич Ломоносов. 20 ноября 2010 года в России открывается год Ломоносова. В нашей школе мы открываем год Ломоносова этой общешкольной конференцией.

2. Становление будущего академика – презентация ученицы 10д класса Гущиной Юлии: приложение 2. Руководитель: Шевякова К.В.

В выступлении дается обзор первой половины жизни Ломоносова от рождения до периода обучения в Германии. Где и как учился Ломоносов, чтобы стать таким выдающимся ученым.

3.Труды М.В. Ломоносова по физике и астрономии – презентация ученицы 10е класса Варавы Марины: приложение 3. Руководитель: Шевякова К.В.

- Разработка атомистической теории строения вещества.

- Разработка учения о теплоте.

- Исследование природы электрических явлений.

- Учение о свете и цвете.

- Исследование комет.

- Астрономическое открытие атмосферы Венеры.

4. Вклад М.В. Ломоносова в развитие химии и стекольного производства в России – презентация ученицы 10е класса Вареновой Лилии: приложение 4. Руководитель: Шевякова К.В.

- Ломоносов первым в истории дал достаточное полное и верное определение химии как науки.

- Он вводит понятие неделимого элемента – в современном понимании “атома”.

- Корпускулы, состоящие из элементов – это “молекулы”.

- Глубокое материалистическое понимание природы и происходящих в ней процессов и явлений позволило Ломоносову впервые в истории науки дать чёткую формулировку закона сохранения материи и движения.

- Ломоносов изучал влияние на вещество высоких и низких температур и давления, проводил опыты в пустоте, изучал явления вязкости, капиллярности, кристаллизации, образование растворов и растворимость в разных условиях, преломление света и действие электричества в растворах.

- В химической лаборатории Ломоносов провёл более 4-х тысяч опытов! Им разработана технология цветных стёкол (прозрачных и “глухих” — смальт). Эту методику он применил в промышленной варке цветного стекла и при создании изделий из него.

- Научные заслуги Ломоносова признаны не только в России, но и за её пределами. И вот слова Л. Эйлера, подтверждающие признание роли М. В. Ломоносова в основании науки о стекле — и не только в его отечестве:

- “Как я всегда удивляюсь счастливому твоему остроумию, которым в толь разных науках превосходствуешь, и натуральные явления с особливым успехом изъясняешь, так приятно было мне известие. Достойное вас дело есть, что вы стеклу возможные цвета дать можете. Здешние химики сие изобретение за превеликое дело почитают”.

5. Отражение научной деятельности Ломоносова в его стихах – презентация ученицы 10д класса Скворцовой Анны: приложение 5. Руководитель: Шевякова К.В.

ВЕЛИКИЙ СЫН РОССИИ. К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова

Авторы: Деменко Татьяна / Бугаева Л.В.

М.В. Ломоносов.

Гравюра Э. Фессара – Х. Вортмана. 1757

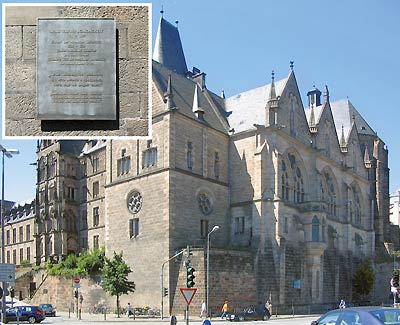

Здание Марбургского университета

и мемориальная доска в честь М.В. Ломоносова.

Германия. Современное фото

Диплом, выданный М.В. Ломоносову

Академией наук на звание профессора химии

Вид зданий Петербургской Академии наук

в середине XVIII в. Рисунок с гравюры

Дом на Васильевском острове, в котором жил

М.В. Ломоносов. Литография XIX в.

Кабинет М.В. Ломоносова в Музее его имени.

Санкт-Петербург

М.В. Ломоносов. ПЁТР ПЕРВЫЙ. Мозаика

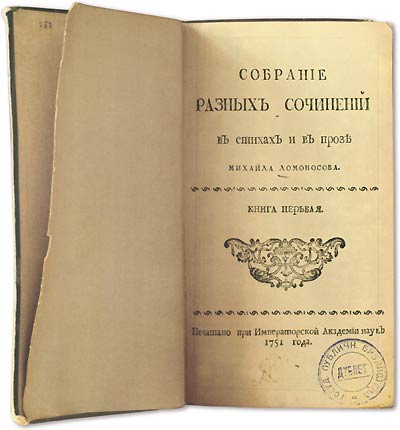

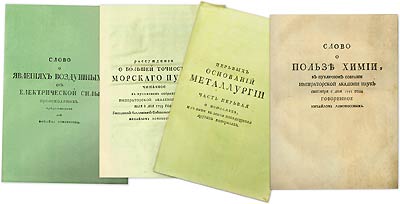

Прижизненные издания М.В. Ломоносова

Лице свое скрывает день,

Поля покрыла мрачна ночь;

Взошла на горы черна тень,

Лучи от нас склонились прочь.

Открылась бездна звезд полна;

Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах,

Как мала искра в вечном льде,

Как в сильном вихре тонкий прах,

В свирепом как перо огне,

Так я, в сей бездне углублен,

Теряюсь, мысльми утомлен!

Но где ж, натура, твой закон?

С полночных стран встает заря!

Не солнце ль ставит там свой трон?

Не льдисты ль мещут огнь моря?

Се хладный пламень нас покрыл!

Се в ночь на землю день вступил!

М. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния

Начало XVIII века. В просвещённой Европе развиваются и процветают наука, искусство, ремёсла, создаются университеты. Россия в результате реформ Петра Великого стала догонять ведущие европейские страны. И в это время на Севере, в деревне Мишанинская недалеко от Холмогор, в 80 км от Архангельска, в семье крестьянина Василия Дорофеевича Ломоносова родился один из величайших людей России. Это случилось 19 ноября 1711 года.

Ломоносов с детства слышал предания о великих делах Петра Первого, которые и доселе сохраняются на Севере. Спустя годы Михайло Васильевич стал самым ревностным последователем Петра Великого в его стремлении вывести Россию на новый, прогрессивный путь развития.

Михайло был единственным сыном Василия Дорофеевича. Когда мальчику исполнилось 10 лет, отец стал брать его с собой в море. Поморы — отличные мореходы, и Михайле было чему поучиться у своего отца и на что посмотреть в дальних морских походах. Его волновало дивное устройство Природы. Растолковать Михайле, как надо ставить парус, объяснить устройство компаса и научить им пользоваться, рассказать о повадках рыбы и морского зверя, о капризах северной погоды — всё это могут сделать отец и другие бывалые поморы. Но что стоит за всем этим? Что поднимает ветер? Какая непостижимая сила устроила так, что стрелка компаса всегда глядит на север, а рыба со свирепым упрямством идёт бить икру против течения? Отчего бывают странные небесные сияния? Откуда эта Красота, стройность и величие Природы?

Ломоносов сразу же выделился среди учеников своими дарованиями и исключительным прилежанием. За один год он окончил три класса, год спустя уже настолько был силён в латинском языке, что мог сочинять на нём небольшие стихи. Вскоре он едет в Киев учиться философии и наукам, изучает там и русские летописи. Знакомится с неповторимой архитектурой Киева, мозаичными и живописными шедеврами Софии Киевской, соборов Киево-Печерской Лавры. Через год учёбы в Киеве он вернулся в Москву.

Быстрое развитие страны, освоение её огромных территорий, начавшееся в первой четверти XVIII века, требовало большого числа специалистов, которых в России не было. Ломоносова и ещё двух студентов отправляют за границу. Была составлена обширная программа обучения: они должны были пройти курс физики, химии, физической географии, механики, гидравлики, маркшейдерского искусства, горного дела и других наук, изучить иностранные языки.

Став студентом известного всей Европе Марбургского университета, Ломоносов успешно сочетал изучение естественных наук с литературными занятиями. Он познакомился с новейшей немецкой литературой, сочинениями по французской риторике, с большим интересом прослушал курс римского красноречия. Занимался он легко, споро и увлечённо. Каждое полугодие Ломоносов отправлял в Петербург свои отчёты, сопровождая их научными трудами, которые свидетельствовали о его успехах.

В период обучения в Марбургском университете Ломоносов начал собирать свою первую библиотеку, потратив на книги значительную часть выдававшихся денег.

Он увлечённо продолжает разрабатывать свою теорию русского стихосложения. Узнав из газет о победе русских войск и взятии турецкой крепости Хотин, Ломоносов пишет свою первую патриотическую оду:

Столетие спустя Белинский писал, что эту оду по всей справедливости должно считать началом русской литературы.

Из Германии Ломоносов вынес обширные познания в различных науках, там в значительной степени сформировалось его мировоззрение.

В июне 1741 года Михайло Васильевич вернулся в Петербург и появился в кабинете советника академической канцелярии. Это был высокий, хорошо сложённый молодой человек, которому шёл тридцатый год. Ломоносов получил прекрасное образование, владел несколькими языками и уже написал научную работу, открывшую новую эпоху в истории русской литературы. Полный энтузиазма и сил, он был готов к любым свершениям. С этого момента началось его бескорыстное служение России и отечественной науке. Вся дальнейшая жизнь великого учёного связана с Академией наук, основанной по воле Петра Великого.

В то время в стране практически не было своих учёных, поэтому в Академию были приглашены иностранцы, которые не знали ни нравов русского народа, ни его языка, не имели понятия о первоочередных нуждах России. В Академии велась в основном лишь теоретическая научная работа.

Главное место в подготовке учёных Ломоносов отводит университету. В 1754 году им был составлен проект учреждения Московского университета, который ныне носит его имя. Из стен этого университета вышли многие русские учёные, которые впоследствии оказали огромное влияние на экономическую, политическую и культурную жизнь страны.

А хулы, зависти и страха перед независимым гением Ломоносова было немало. Но, несмотря на опалу, удары жизни и борьбу с чиновниками от науки, Ломоносов неустанно и твёрдо шёл по предначертанному ему пути.

Более двадцати лет своей жизни Ломоносов посвятил педагогической деятельности. Готовясь к чтению какого-либо курса, он сам писал пособия для слушателей, переводил на русский язык труды европейских учёных, освещающие последние достижения науки.

Он был первым популяризатором науки в России. Эта его деятельность, проникнутая беззаветной любовью к Родине, была не менее разнообразна, чем исследовательская.

Труды Ломоносова в области литературы, филологии и изобразительного искусства ознаменовали новый подъём национальной культуры России. Его литературное творчество было разнообразно: это и поэтические произведения, и художественная проза. Поэзия Ломоносова была встречена восторженно и создала ему громкую славу, которая на протяжении многих десятилетий после смерти даже превосходила его популярность как учёного.

Забота о благе Родины, постоянные поиски истины, понимание красоты и единства окружающего мира, огромная тоска по будущему, ради которого и свершался его титанический гражданский и научный подвиг, — всё это нашло выражение в его стихах.

Когда бы смертным толь высоко

Возможно было возлететь,

Чтоб к солнцу бренно наше око

Могло, приближившись, воззреть,

Тогда б со всех открылся стран

Горящий вечно Океан.

Там огненны валы стремятся

И не находят берегов,

Там вихри пламенны крутятся,

Борющись множество веков;

Там камни, как вода, кипят,

Горящи там дожди шумят.

Сия ужасная громада —

Как искра пред тобой одна.

О коль пресветлая лампада

Тобою, Боже, возжжена

Для наших повседневных дел,

Что Ты творить нам повелел!

М. Ломоносов. Утреннее размышление

о Божием Величестве

Это было как гром среди ясного неба. Русские сердца учащённо забились при звуке ломоносовских ямбов. Его оды гремели на всю Россию, и не было равнодушных среди его читателей. Какие споры разгорались вокруг поэзии Ломоносова! Одни неистово её громили и зло пародировали. Другие столь же неистово прославляли и пытались подражать.

О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих

И видеть таковых желает,

Каких зовет от стран чужих,

О, ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать.

М. Ломоносов

К 1764 году научная слава Ломоносова достигает зенита. Его избирают почётным членом Шведской Академии наук, почётным членом Болонской Академии наук в Италии, готовится представление его кандидатуры в Парижскую Академию наук, но 15 апреля 1765 года Ломоносов уходит из жизни. Он был похоронен при большом стечении народа на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. На его могиле установлен сделанный в Италии памятник из каррарского мрамора. А самый первый деревянный памятник Ломоносову поставил майор Челищев в 1791 году на Курострове, не имея на большее средств.

Золотая медаль имени Ломоносова — высшая награда, которая присуждается Президиумом Академии наук российским и иностранным учёным за выдающиеся работы в области естественных наук.

Ломоносов — из тех гениев, которые появляются в истории народов не раз в столетие или раз в тысячелетие, а вообще один только раз.

С таким исключительным человеком окружающим было порою нелегко общаться и понимать его. Враги считали Ломоносова плебеем, который за всё хватается и всё хочет подчинить себе. Да и покровители его часто недоумевали: не слишком ли, мол, широк размах-то. Но Михайло Васильевич был твёрдо уверен в своём высоком и грандиозном предназначении.

Несмотря ни на что, документы и отзывы современников свидетельствуют об огромном авторитете русского учёного. Дважды при его жизни были выпущены собрания его сочинений. Великий математик XVIII века Эйлер признавал в Ломоносове необыкновенный талант, а крупнейший немецкий физик того времени Вольф видел в нём одну из самых светлых надежд русской науки.

Слава Ломоносова с особой силой стала утверждаться после его смерти. Передовые умы России понимали, что гений Ломоносова — национальная гордость страны, её духовное богатство, которое никто и ни при каких обстоятельствах отнять у русского народа не может.

Астафуров В.И. М.В. Ломоносов. М., 1985.

Ишлинский А.Ю., Павлова Г.Е. М.В. Ломоносов — великий русский учёный. М., 1986.

Лебедев Е. Ломоносов. М., 1990. (Жизнь замечательных людей.)

Ломоносов. М., 1996. (Антология гуманной педагогики.)

Карпеев Э.П. Михаил Васильевич Ломоносов.

М., 1987.

* Речь идёт о силлабо-тоническом стихосложении — эта система стала ведущей в русском классическом стихосложении с 1730-х гг. благодаря реформе Тредиаковского — Ломоносова.

Работа СибРО ведётся на благотворительные пожертвования. Пожалуйста, поддержите нас любым вкладом:

Читайте также: