Диалектные слова в современной речи доклад

Обновлено: 25.06.2024

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Министерство образования и науки Российской Федерации

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Верхнекарачанская средняя общеобразовательная школа

Грибановского района Воронежской области

Диалектные слова как хранители истории и культуры

села Верхний Карачан Грибановского района Воронежской области

Тарасова Аделина Михайловна,

Учащаяся 9 класса МКОУ Верхнекарачанской СОШ, 397220, Воронежская обл., Грибановский р-н, с. Верхний Карачан, ул. Пл. Революции, д.2; 397220, Воронежская обл., Грибановский р-н, с. Верхний Карачан, ул. Первомайская, д.

Лутовинова Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы МКОУ Верхнекарачанской СОШ, 397220, Воронежская обл., Грибановский р-н, с. Верхний Карачан, ул. Пушкина, д.16,кв.5;

Е- mail : svetlut @ rambler . ru

Нас к этим словам привадила мать,

Милы они с самого детства.

И ничего не хочу уступать

Из вверенного наследства.

Но как отстоять его,

И есть ли такие средства?

Александр Яшин. Родные слова

Язык – это живой организм, живущий по своим законам и по законам всего живого. В нем происходят изменения, связанные со временем, с исторической обстановкой, с людьми, которые являются носителями данного языка. Русский язык, казалось бы, один для всех. Однако большая территория нашей страны, географические, климатические особенности каждого региона обусловили различия жителей той или иной местности в культуре, традициях, одежде и в том числе в языке. Несмотря на всеобщую грамотность и знание норм литературного языка, в каждой местности сохранились особые слова, называемые диалектизмами. Использование таких слов в речи может привести к непониманию того, о чем идет речь, не только жителями, например, Воронежской и Саратовской области, но и жителями одной и той же области, но разных районов.

Диалекты относятся к народному типу речевой культуры. В нем ярко отражается национальное мировосприятие, так называемая картина мира. В своей работе я хочу показать, что, изучая местный говор, диалектные слова, можно получить информацию об истории села, быте, обычаях и традициях.

Изучением языковых особенностей жителей села Верхний Карачан занимались студенты Борисоглебского педагогического института примерно 10 лет назад. В последнее время таких исследований не проводилось. Многие слова, являющиеся неповторимым языковым материалом, с каждым годом утрачиваются. Все меньше становится их носителей. В связи с этим свою работу я считаю актуальной.

Новизна работы будет заключаться в том, что в ней не только собран и систематизирован языковой материал, но и сделана попытка дать оценку значимости диалектных слов для старшего и молодого поколения жителей села Верхний Карачан.

Цель исследования – показать, что в словах, характерных для говора данной местности, содержится информация об истории, культуре и быте местного населения.

изучить понятия - диалект, говор, диалектные слова;

познакомиться с деятельностью ученых-языковедов по вопросу изучения диалектных слов в русском языке и в частности в говорах Воронежской области;

провести сбор языкового материала (опрос местного населения);

систематизировать собранный языковой материал по различным признакам (лексическим, фонетическим, морфологическим);

составить словарь диалектных слов села Верхний Карачан Грибановского района;

выяснить, есть ли связь диалектных слов историей заселения данной местности, с традициями, бытовыми особенностями;

сравнить уровень знания диалектных слов между старшим и молодым поколением;

сделать выводы о роли диалектных слов в сохранении исторической памяти.

Изучением диалектных слов как одной из составляющих общего понятия русского языка занимались многие ученые-лингвисты. Одним из первых отечественных языковедов высказал замечания о диалектных особенностях русского языка В.К. Тредиаковский (1703-1769), который отметил оканье, аканье, цоканье и другие диалектные черты.

Первым лингвистом, который подошёл к изучению русских диалектов как к исторически сложившейся языковой единице, был М. В. Ломоносов (1711-1765).

Новый этап в развитии русской диалектологии связан с деятельностью И.И.Срезневского (1812-1880) и А.А. Потебни (1835-1891). Эти языковеды, прежде всего, уделили большое внимание изучению истории русских народных говоров в их непосредственной связи с историей народа.

Сразу же после окончания Великой Отечественной войны в Воронежском госуниверситете под руководством профессора В. И. Собинниковой (1909-1999) началось активное научное описание и изучение воронежских говоров. В итоге на кафедре славянской филологии ВГУ была составлена картотека Словаря воронежских говоров, охватывающая лексику и фразеологию говоров Воронежской области и той части Липецкой области, которая до 1954 г. входила в состав Воронежской области. Десятки тысяч слов, зафиксированных в картотеке, впервые вводятся в научный обиход, что представляет значительный интерес для исторической лексикологии, диалектологии, истории и этнографии Воронежского края. 2

Составляя свой словарик диалектных слов, я ориентировалась на строение этих изданий.

В первой главе исследования систематизированы и проанализированы те диалектные слова, которые были названы жителями села Верхний Карачан в ходе опроса. Вторая глава посвящена отдельно словам, связанным с устройством русской печи и ее местом в жизни моих односельчан. В заключении содержатся выводы о роли диалектных слов в жизни старшего поколения, молодежи и в сохранении истории и культуры моего села.

Тропой народной речи

(опыт собирания, систематизации и анализа диалектных слов

села Верхний Карачан)

Областной говор не искажение общерусского языка… И кто знает, какие ещё удивительные находки может сделать в нём внимательный и чуткий наблюдатель!

Вооружившись словами известного писателя и лингвиста Льва Васильевича Успенского и войдя в роль настоящего исследователя, я отправилась на поиски слов, называемых диалектными.

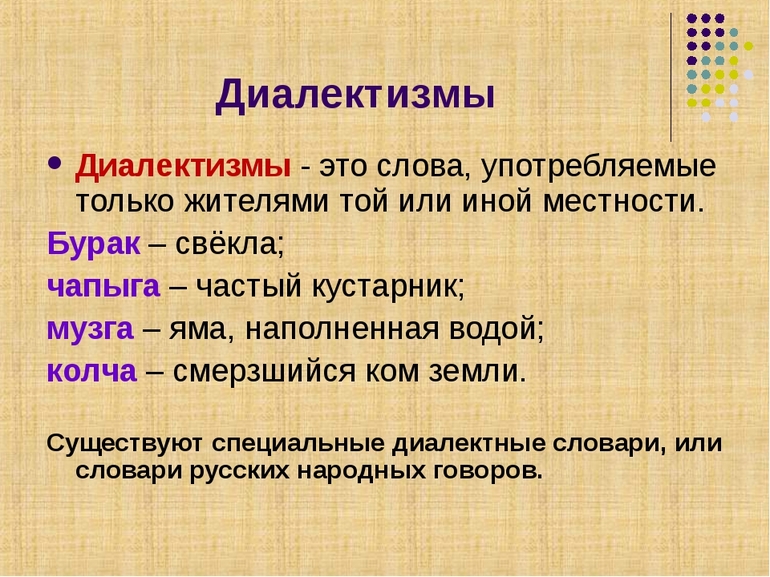

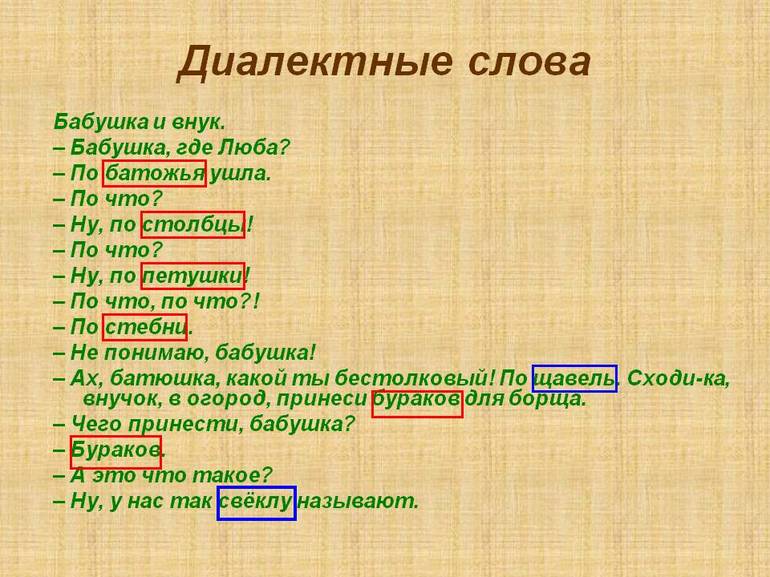

Что же такое диалект? Диалект (от греч. diálektos — разговор, говор, наречие) - разновидность языка, употребляемая в качестве средства общения с лицами, связанными тесной территориальной, социальной или профессиональной общностью. Территориальный диалект всегда представляет собой часть целого другого диалекта данного языка, часть самого этого языка. Мелкие диалекты объединяются в более крупные. Самые большие диалекты могут называться наречиями, меньшие — говорами. 3 Диалектные слова - это слова, употребляемые в той или иной местности. 4 Это понятие изучается уже в 6 классе общеобразовательной школьной программы. В учебнике есть и упражнения с примерами таких слов, но среди них нет слов, употребляемых только в моем селе.

Слова, имеющие фонетический особенности в произношении ( мягкий Т в конце слова, аканье, яканье, замена [ф] на [к] или [хв], [и] на месте начального е, [и] вместо а в окончании существительных множественного числа, щелевой [х] на месте [г]). Эти особенности характерны для южного наречия (см. Приложение).

Н[я]хай, кухвайка (вместо фуфайка), Хведька (вместо Федька), л[я]бо, н[я]хай, пойдет[ь], пьет[ь], картинк[и]ми и др.

Слова, обозначающие предметы, вышедшие из обихода.

Лохань, судняя лавка, дежа, матитерка, махотка, чаплыжка, подузорник и др.

Слова, имеющие аналог в литературном языке, но в данной местности известны именно в таком значении.

Завёртки, плошница, судник, чувяки, шестаперник, заговение, корец, мыт, наказал, уборная, черничка, гривен, возишься, макуня, задёржка, напиндюриться, чукалики и др.

Слова, имеющие особенности в грамматической форме.

Щасик, по-всякосному, по-всякоски, кашнет, николи, глупой, летошний и др.

Можно слова объединить в тематические группы:

Слова, связанные с крестьянским трудом.

Беремя, гумно, омёт, валух, закутка, половень, рига, клеть, гумно и др.

Слова, по которым можно составить представление о пище деревенского жителя.

Тюклюй, телялюй, квас, арешки, блины маченые, мачёнки, тюря, сливуха, картошки целые, блины с макуней, сыта.

Слова, обозначающие предметы одежды и обуви.

Пинжак, зипун, полуешка, карпетки, чувяки, чуни, покрывной платок, плошница, завертки, бурки, сбруя, турсик, чукалики и др.

Слова, связанные с домом и его убранством.

Задёржка, судняя лавка, сенцы, завальник, шестаперник, шифонер, задинка, горница и др.

Слова с признаками оценочности.

Варнашка, с глупиной, с бурдиной, туруррушка, чичявичкя, безъённый, касатик,пенёк, глупой и др.

Все эти и другие слова можно найти в кратком словаре диалектных слов в конце работы (см. Приложение). Все их я попыталась найти в словарях В.И.Даля, С.Ожегова, Д.Н.Ушакова. Многие из записанных мною слов не зафиксированы ни в одном словаре. Интересно, что некоторые слова, которые есть в словарях, записаны как характерные для Тамбовской области. Это совпадает с исторической действительностью, ведь долгое время наше село относилось к Тамбовской губернии. Очень интересными для меня оказались простые блюда крестьянского застолья. Никаких разносолов, о которых я читала в исторических книгах: все просто и дешево (см. Приложение). В отдельную группу я выделила слова, относящиеся устройству русской печи – этому центру русского дома.

В ходе работы у меня возникла идея провести мини-исследование, которое показало бы насколько сегодняшние жители села Верхний Карачан далеки или близки к своей истории. Для опроса я выбрала наугад 12 слов. Нужно было ответить, знакомо ли оно и если знакомо, то, что означает. В анкетировании принимали участие несколько групп: дети 10-13 лет, дети 14-17 лет, учителя 40-50 лет, другие жители села (30-50 лет), старожилы (60-70 лет). Кратко скажу о выводах:

во-первых, нельзя сказать, что дети совсем не знают диалектные слова;

во-вторых, чем старше были опрашиваемые, тем больше знакомых слов они назвали;

в-третьих, знание диалектных слов не зависит напрямую с родом деятельности;

в-пятых, наибольшее количество известных слов назвали люди, родившиеся и проживающие постоянно на территории села Верхний Карачан;

в-шестых, самыми знающими оказались те жители, которые родились в районах села, имеющих народное название Братки, Пески, Бугры.

Русская печь как неотъемлемая часть русской культуры

Знаете загадку: "Стоит терем, в тереме ящик, в ящике мучка, в мучке жучка"? Её отгадка: стоит изба, в избе печка, в печке зола, а в золе - жар. Войдя в избу, на печь сразу обратишь внимание: она занимает почти пол-избы.

Русская печь не просто устройство для обогрева деревенского дома, это неотъемлемая часть русской культуры, неразрывно связанная с нашим суровым климатом и бытом. С появлением электричества и газа, русские печи во многом утратили своё первоначальное предназначение как основного источника тепла. Но в настоящее время наблюдается их второе рождение. В некоторых современных домах русская печь является не жизненной необходимостью, а стильным элементом интерьера.

В результате проведённой исследовательской работы я сделала следующие выводы:

- диалект жителей нашей местности красив, необычен, богат и своеобразен;

- изучая диалекты своей местности и пополняя словарь, мы бережно храним память о говоре наших предков, историю и культуру родного края.

Главная особенность происхождения диалектов русского языка и их территориального деления. Основная характеристика северного и южного наречий. Рассмотрение диалектного слова в реалии. Анализ роли диалектизмов в произведениях национальной литературы.

| Рубрика | Иностранные языки и языкознание |

| Вид | контрольная работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 24.03.2015 |

| Размер файла | 26,6 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Псковский политехнический институт (филиал)

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по предмету: русский язык и культура речи

тема Диалекты русского языка

Студентки 2-го курса

заочной формы обучения

Специальности 080105

Преподаватель: Плечова Н.П.

Псков - 2010 г

Содержание

1.2 Происхождения диалектов русского языка, их территориальное деление

1.3 Северное наречие

1.4 Южное наречие

1.5 Среднерусские говоры

1.6 Исчезновение диалектов

1.7 Диалектное слово в реалии

1.8 Роль диалектизмов в произведениях русской литературы

Введение

Современный русский язык - один из богатейших языков мира. Его величие создается огромным словарным запасом, широкой многозначностью слов, богатством синонимов, неисчерпаемыми возможностями словообразования, многочисленностью словоформ, особенностями звуков, подвижностью ударения, четким и стройным синтаксисом, разнообразием стилистических ресурсов. Следует различать понятия русский национальный язык и литературный русский язык. Национальный язык - язык русского народа - охватывает все сферы речевой деятельности людей, независимо от образования, воспитания, места жительства, профессии; он включает в свой состав диалекты, специальную лексику, жаргоны, то есть русский национальный язык неоднороден: в его составе функционируют особые разновидности языка.

Цель данной работы: рассмотреть виды диалектов русского языка.

Из данной цели вытекают следующие задачи:

· изучить такие понятия, как диалект и диалектология;

· охарактеризовать разные виды диалектов;

· рассмотреть их территориальное деление;

· выявить роль диалектов в русской литературе.

1. Диалект

Территориальный диалект всегда представляет собой часть целого другого диалекта данного языка, поэтому он всегда противопоставлен другому диалекту или другим диалектам. Мелкие диалекты объединяются в более крупные. Самые большие могут называться наречиями, меньшие -- говорами. Территориальные диалекты обладают различиями в звуковом строе, грамматике, словообразовании, лексике. Эти различия могут быть небольшими, так что говорящие на разных диалектах данного языка могут понимать друг друга (например, диалекты славянских языков). Современные диалекты -- результат многовекового развития. На протяжении истории в связи с изменением территориальных объединений происходит дробление, объединение, перегруппировка диалектов. Границы современного диалекта могут отражать существовавшие в прошлом границы между разными территориальными объединениями: государствами, феодальными землями, племенами. Территориальная разобщённость отдельных племён и земель рабовладельческого или феодального государства способствовала развитию у этих племён диалектных различий. Эпохи капитализма и социализма ломают старые территориальные границы внутри государства, что ведёт к нивелировке диалекта, превращает их в пережиточную категорию. Социальная неоднородность общества проявляется в социальной дифференциации языка.

1.1 Диалектология

Диалектология (от диалект и . логия)- отдел языкознания, изучающий диалекты.

Вплоть до ХIХ в. диалектные черты рассматривались как отклонения от нормы. В начале ХIХ в. усиливается интерес к народной культуре, в том числе и к народному языку. В этот период диалектология не отделяется ещё достаточно чётко от этнографии и фольклористики. К концу ХIХ в. по многим языкам было накоплено большое количество данных, и начинается новый этап развития Диалектология: возникает лингвистическая география. В ХХ в. создаются диалектологические атласы разных национальных языков и региональные атласы, ведётся работа над атласами близкородственных языков, разрабатываются вопросы теории лингвистической географии, начинается обобщение нового большого диалектного материала, представленного в атласах. русский наречие диалектный слово

1.2 Происхождения диалектов русского языка, их территориальное деление

В пределах европейской части России ещё в XV веке сложились две большие группировки говоров - северное наречие и южное наречие. Они имеют ряд различий; для севера характерно оканье, взрывное [g], форма родительного падежа (у жоны), такие слова, как зыбка, озимь, лаять, для юга - аканье, фрикативное [г], форма у жене, а в тех же значениях употребляются слова люлька, зеленя, брехать, а также промежуточные среднерусские говоры (например, в Москве принято взрывное [g] и окончание родительного падежа -ы, как на севере, но аканье, как на юге).

Для территории позднего формирования (азиатская часть РФ, Поволжье, Кавказ) характерно отсутствие чёткого деления диалектных зон, пестрота небольших ареалов, восходящих к речи переселенцев из разных регионов, а также черты, отражающие смешение разных диалектов.

Среднерусские говоры (прежде всего московский) легли в основу русского литературного языка. Художественной литературы и периодической печати на других диалектах нет.

Изначально диалектные различия были не сильными и не препятствовали взаимопониманию, поскольку предки русских всегда населяли в основном равнины (Восточно-Европейскую (Русскую)), а поэтому контакты между ними не прекращались в силу географических причин. Стандартизации устной речи способствовало распространение СМИ в XX веке, введение всеобщего образования, масштабная межрегиональная миграция населения. Традиционные говоры сохраняются только сельским населением (старшее поколение). В устной речи городского населения, среднего поколения, молодёжи есть практически только некоторые различия в произношении, которые постепенно нивелируются под влиянием централизованного теле- и радиовещания, а также в лексике.

1.3 Северное наречие

Распространено севернее линии Санкт-Петербург - Новгород - Боровичи - Бежецк - Калязин - Ростов - Юрьевец. Основные группы говоров: ладого-тихвинская, вологодская, комстромская.

В северном наречии выделяются следующие особенности: прежде всего это окание (полное произношение звука о в безударных слогах), произношение смычного г, отсутствие звука “йот” [j] между гласными (он делат, она хоруша), сочетание мм вместо бм (омман, оммйрял), произношение с вместо ст в конце слов (мос, хвос), склонение слов на -ушк, -юшк по типу слов мужского и среднего рода (дедушко), совпадение форм дательного и творительного падежа мн.числа (с пустым ведрам) и др. В значительной части северных говоров наблюдается цоканье (ц'ашка, ц'ай). В некоторых говорах формы собирательного значения используются в качестве множественного числа: зверьё, комарьё, медведьё. Можно встретить такие архаические формы множественного числа, как снйги (вместо литературного снегб). Для вологодских и архангельских говоров характерна своеобразная “вопросительная” интонация повествовательных предложений, что придает речи так называемую “певучесть”.

В лексике северных говоров употребляются такие слова, как квашня - посудина, где квасят тесто, ковш - сосуд для черпанья жидкостей, сковородник, которым захватывают сковороду, зыбка - колыбель. Распространены заимствования из финно-угорских языков: лахта (от финского laahti - залив), луда (от финского luoto - скала).

1.4 Южное наречие

Распространено южнее линии Себеж - Великие Луки - Ржев - Наро-Фоминск - Коломна - Касимов. Группы говоров: западная, верхнеднепровская, верхнедеснинская, курско-орловская, восточная (рязанская).

Для южного наречия характерны акание, произнесение фрикативного (придыхательного) г, формы местоимений мене, тебе, себе в род. и вин. падеже ед.ч. (это более архаичные формы, чем северные меня, тебя, себя), окончание т' мягкое в 3-м лице глагола (он идеть, поёть). Во многих южных говорах наблюдается частичная утрата среднего рода, который заменяется, как правило, на женский род, реже на мужской (большая стадо, молоко вытек).

В лексике южных говоров употребляются: дежа - для приготовления теста, корец - для черпанья жидкостей, чапля - для захвата сковороды, люлька - колыбель, кочет - петух. Распространены слова верх, вершина в значении “овраг”, “низ”, “глубокая продольная яма”. Встречаются заимствования из тюркских языков: бирюк (волк).

1.5 Среднерусские говоры

Тянутся довольно узкой полосой с северо-запада на юго-восток, занимая пространство между северным и южным наречием, где располагаются Новгород, Псков, Тверь, Москва, Владимир, Нижний Новгород.

Среди среднерусских говоров выделяются: западные окающие говоры - новгородские, гдовские; западные акающие - псковские, селигеро-торжковские; восточные окающие среднерусские - владимиро-поволжские; восточные акающие среднерусские.

Среднерусские говоры сложились сравнительно поздно - после формирования централизованного Московского государства в 14 веке, когда возник тесный контакт между южными и северными говорами, что привело к образованию переходных говоров, содержащих частью южные, частью северные черты. К переходным относится и московский говор, легший в основу русского литературного языка.

Для среднерусских говоров характерно чередование звонкого смычного г с к на конце слова; распространение слов квашня, ухват, кафтан.

В целом центральные говоры стоят ближе к литературному языку, чем периферийные. Для них характерны, например, наличие пяти гласных фонем и - у - е - о - а; различение ц и ч; л твердого и л' мягкого; различение твердых и мягких губных на конце слов, наличие словоформ свекровь, мать, дочь.

1.6 Исчезновение диалектов

Развитие языка регулируется двумя разнополярными тенденциями: дивергенцией и конвергенцией. Они тесно связаны и в разный период времени уступают место друг другу в зависимости от условий общения.

Проявляется дивергенция в ходе распада некогда единого языкового коллектива: новые языковые особенности проявляются в речи одной из отделившихся частей, не распространяясь на язык других групп, а это ведет к накоплению различий. Так образуются диалекты. За длительный период накопления различий в изоляции групп друг от друга диалекты могут стать разными языками.

1.7 Диалектное слово в реалии

Если вы случайно попали в сельскую местность, то в речи местного населения многие слова будут казаться незнакомыми, причем в разной местности свои особые. Это диалектные слова.

Но не все диалектные слова обозначают только сельские реалии. Гораздо больше таких, которые служат местным названием обычного слова. Вот варежки имеют много названий: в Смоленской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Белгородской областях они вязенки, а в Псковской, Новгородской - дянки. А у брюквы так много диалектных названий, что все не перечислить: бухма, бушма, букла, грыза, калика, голанка, немка, грухва…

Зачастую люди спорят по поводу диалектных слов. Один говорит, что его дедушка надел на спину пестерь, куда он положил запасы еды. Другой сказал, что пестерь для дальней дороги не годится, так как в нем носят или солому, или корм для скота. Но они оба не правы, потому что спорят о слове, а на самом деле имеют в виду вещь, то есть реалию. Слово - только название вещи.

Но бывает и так, что одно слово имеет много диалектных значений. К примеру, слово жито в одних говорах обозначает рожь, в других - ячмень, а в некоторых вообще яровые культуры.

Раньше диалектных слов было еще больше, но из-за повсеместного распространения радио и телевидения эти слова-реалии выходят из употребления (под воздействием всеобщей грамотности).

1.8 Роль диалектизмов в произведениях русской литературы

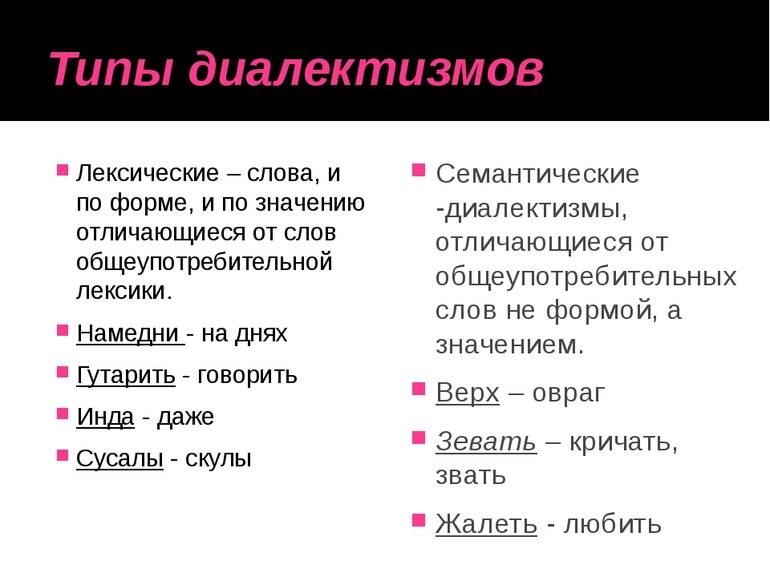

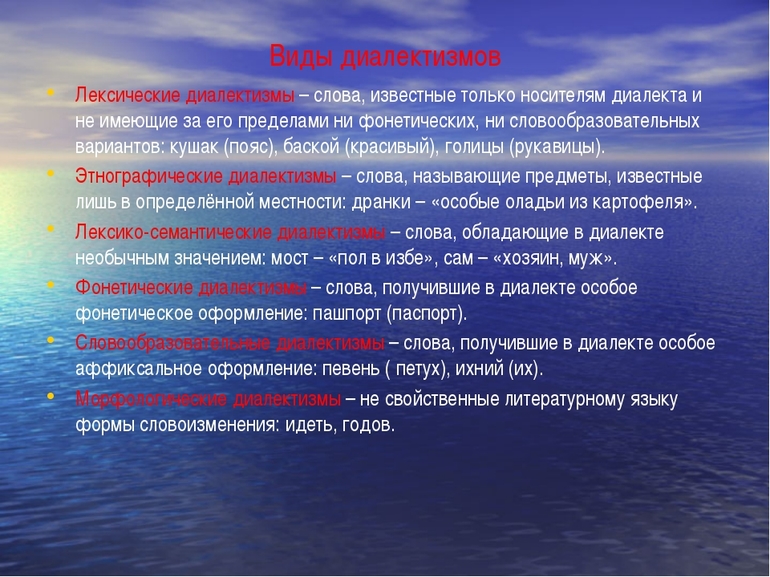

Диалектизмы - это слова или сочетания слов, распространенные на ограниченной территории и используемые литературным языком, но не входящие в его систему.

В художественном произведении диалектная лексика прежде всего наполняет речь простых людей и используется ими в неофициальном обстановке, что обусловлено условиями устного общения, в которых собеседники из огромного количества слов выбирают наиболее известные, те, что чаще воспринимаются на слух. В речи людей могут отражаться фонетические, словообразовательные, грамматические особенности диалекта.

Павел Лукьянович Яковлев (1796 - 1835), родной брат лицейского друга А.С. Пушкина, чтобы показать своеобразие местных русских говоров, написал "элегию" на вятском наречии, содержание которой нужно "переводить" на русский язык, потому что в ней оказалось много непонятных диалектизмов. Судите сами, вот отрывок из "Вятской элегии" и ее литературный перевод:

Кто бы мог подумать, что такие знакомые слова, как шары, посадить, в вятском говоре имеют совсем иное значение?

В XX веке, когда о праве писателя заменять литературные слова диалектизмами горячо спорили, некоторые молодые литераторы пытались отстоять свою "свободу" выбора. Вот тогда, в 30-ые годы, когда велась эта лингвистическая полемика, М. Горький и пожелал начинающим авторам писать "не по-вятски, не по-балахонски".

Первоначально диалекты были универсальной формой существования языка, под влиянием письменности и литературного языка они видоизменяются, но речь большинства населения остается диалектной. В период образования национального русского языка соотношение общенародного языка и диалектов изменяется. Развитие новых диалектных особенностей прекращается, диалекты становятся преимущественно речью сельского населения. Постепенно русские говоры нивелируются, превращаясь в так называемые полудиалекты, или “переходные койне”, воспринявшие некоторые нормы литературного языка.

Диалекты имеют тенденцию к исчезновению, так как большинство современного сельского населения говорит на литературном языке. В виде заимствований (диалектизмов) диалекты входят в язык художественной литературы, используются в стилистических целях.

Список литературы

1. Аванесов Р.И. Описательная диалектология и история языка. - В кн.: Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. М., 1963

2. Букринская И.А., Кармакова О.Е. и др. Диалектический атлас русского языка - М.: Аспект-Пресс, 1994

3. Захарова К.Ф., Орлова В.Г. Диалектное членение русского языка. М., 1970

4. Русская диалектология, под ред. П. С. Кузнецова, М., 1971

5. Федосюк М. Д. Лодаженская Т. А. Михайлова О. А., Николина Н.

Подобные документы

Рассмотрение соотношения литературных слов, диалектов и жаргона в системе русского языка. Исследование роли современных иноязычных заимствований в речи россиян. Изучение бранной и ненормативной лексики как фактора снижения статуса русского языка.

курсовая работа [52,9 K], добавлен 26.02.2015

Развитие русского литературного языка. Разновидности и ответвления национального языка. Функция литературного языка. Народно-разговорная речь. Устная и письменная форма. Территориальные и социальные диалекты. Жаргон и сленг.

доклад [9,1 K], добавлен 21.11.2006

Литературный язык и диалект. Территориальные и социальные диалекты. Исторические особенности немецких диалектов и их взаимосвязь с современным немецким языком. Современное состояние диалектов.

курсовая работа [1,6 M], добавлен 28.05.2006

Социодиалект как культурная универсалия. Различие территориальных и социальных диалектов. Разновидности социодиалектов русского языка. Арго. Формы образования функциональных единиц социодиалекта. Арготизмы в литературном языке.

курсовая работа [36,8 K], добавлен 31.07.2007

Описание диалектного членения современного русского языка, выявление всех форм, конструкций, особенностей произношения и словоупотребления, которыми современные говоры отличаются друг от друга и от литературного языка. Методы изучения истории диалектов.

Некоторые особенности языка распространены только на определенной территории. Диалектные слова употребляются жителями одной местности. Писатели и поэты могут использовать их в художественных произведениях для подчеркивания особенностей жителей определенной области. Они встречаются в работах Пушкина, Бунина, Некрасова и других.

Немного истории

Интерес к изучению диалектов впервые проявил Ломоносов в XVII веке. Он выделял три вида русского языка — московский, малороссийский и поморский. Но его идеи остались без внимания и к этой теме вернулись только в XIX веке. Именно тогда произошли первые попытки формирования русской диалектологии.

Большую популярность получила концепция В. И. Даля, который предложил выделить несколько наречий — северное, восточное окающее, западное, южное акающее. Отдельной группой были представлены смешанные диалекты — новороссийский, донской, сибирский.

В 1915 году была опубликована первая диалектологическая карта России. На ней можно было наглядно увидеть распространение разных наречий. После революции 1927 года работа продолжилась, а максимальное количество материала удалось собрать в послевоенное время. Двадцать лет специалисты изучали 5 тысяч населенных пунктов и это позволило им позже издать специальный словарь.

Происхождение некоторых диалектов сложно установить, так как разные группы активно смешивались. На этом фоне нередко возникали полудиалекты, которые могли объединить несколько территориальных групп.

Важно понимать разницу между акцентом и диалектом и не путать эти два термина. Акцент — это фонетические особенности языка, характерные для всех носителей. Простой пример: если человек начинает учить английский язык, то он может неосознанно переносить произношение звука [С] на звук [S] и это будет выдавать в нем иностранца.

Основные классификации

Яркий пример территориальных диалектов — это разные названия одних и тех же предметов между Москвой и Санкт-Петербургом. Так, в Северной столице подъезд называют парадной, бордюр — поребриком, а курицу — курой.

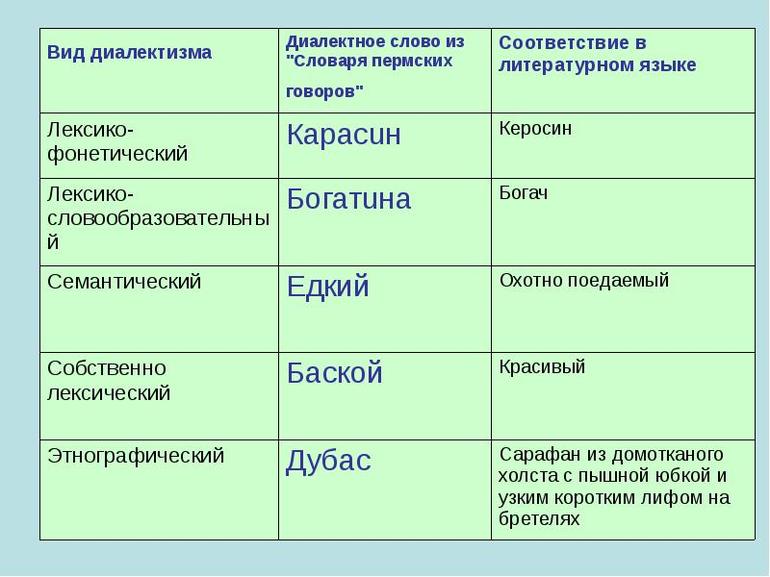

В русском языке выделяют несколько типов диалектизмов:

Выделяют два вида диалектов — территориальный и социальный. Первый характерен для людей, которые живут в определенной местности. Второй присущ лицам определенной группы — возрастной, сословной и т. д. Внутри этого вида выделяют арго, жаргон и сленг — это искусственно созданные варианты национального языка, которые выполняют индикативную и коммуникативную функции.

Арго — особый язык, который отличается своеобразной лексикой и широко используется в криминальных кругах. Он непонятен для окружающих людей и поэтому можно не бояться за сохранность информации.

Жаргон — это разновидность языка, которая присуща определенной социальной группе. Например, профессиональной. Сленг не имеет ограничений по носителям и некоторые исследователи склонны считать его промежуточным звеном между просторечием и жаргоном.

Важно помнить, что диалекты никогда не используются в литературном языке. Вся печатная продукция, речь ведущих на телевидении и в других официальных местах подчиняются общим правилам русского языка.

Профессиональные диалекты

Некоторые слова вошли в общее использование. Так, стеклоочиститель в машине стали называть дворником. Иногда на жаргонизм накладываются территориальные особенности. В юго-западной части России станок называют кросной. Распространенность определенных групп говоров зависит от профессиональной сферы деятельности. Например, в местности с высоким уровнем рыболовной ловли будет распространена соответствующая лексика.

Профессиональные жаргонизмы возникают среди людей, которые трудятся в одной сфере. Поэтому постороннему может быть сложно их понимать. Опытный специалист по специфичным словам может определить род деятельности человека.

В художественной литературе профессиональные жаргонизмы используются для передачи атмосферы деятельности, воссоздания особенности работы и быта определенной среды.

Некоторые примеры

Примеры диалектизмов и значения слов:

- Курень — изба.

- Левада — приусадебная рощица.

- Баз — участок двора, где содержится скот.

- Гуторить — говорить.

- Мосты — пол.

- Подклеть — подвал.

- Горница — входная комната в избе.

Особое внимание стоит уделить работам Гоголя. В них он использует диалект, который распространен на Украине. Некоторые старинные слова перестали употребляться, а другие до сих пор сохраняются.

Некоторые примеры:

- Жинка — жена.

- Шинок — кабак.

- Рушник — полотенце.

- Хрусток — платок.

Воспринимать диалекты в художественной литературе сложно, так как некоторые слова являются устаревшими. В толковом словаре В. И. Даля собрана не только литературная лексика, но и диалектная. Поэтому читатель может самостоятельно узнать значение некоторых слов.

На уроках в школе дети могут изучать разные произведения классиков. В учебниках по литературе обычно есть небольшие словари, где указаны значения диалектных слов — это важно для правильного понимания текстов.

На уроках русского языка учитель может давать специальные задания, где из предложения нужно выписать диалектные слова и составить из них список.

Современное положение

Развитие русского языка активно продолжается. Поэтому возникают новые местные слова, которые характерны для определенной области. Например, в Челябинске обычную швабру называют лентяйкой, а дачу — садом.

Не всегда понятно, что значит диалектное слово, поэтому лингвисты ведут активную научную работу по сбору материала, его систематизации. Все это позволяет сохранить информацию. Многие современные писатели используют диалекты в своих работах. Поэтому они нуждаются в специальных словарях.

Диалекты: определение, примеры, виды, классификация, характеристика.

Что такое диалекты?

Диалект является полноценной системой речевого общения. В основном его специфические черты присутствует в устной речи, но их можно встретить и в художественной литературе, где диалект используется для передачи речевых особенностей героев произведения.

Не путайте понятие диалектов с акцентом в речи людей-иностранцев, пытающихся говорить на любом другом языке.

Примеры Смотрите дополнительно виды и примеры диалектных слов (диалектизмов).

Виды диалектов

Различают два вида диалектов в русском языке: социальные и территориальные.

Социальные диалекты

Социальные диалекты присущи определённым социальным группам: возрастной, профессиональной, сословной. Отсюда и название вида. К социальным диалектам относят арго, жаргон, профессиональный и молодежный сленг. Их лексике свойственны лексические, фразеологические и семантические языковые особенности. Специфических особенностей в фонетике и грамматике не наблюдается.

Социальные диалекты изучает социальная диалектология, которая входит в состав социолингвистики. В данной статье социальные диалекты рассматриваться не будут.

Справка Смотрите дополнительно материалы по сленгу.

Территориальные диалекты

В территориальных диалектах запечатлен самобытный язык русского народа. Он имеет свои особенности, отличные от общенародного национального языка. Диалекты отличаются друг от друга звуковым строем, грамматикой, словообразованием, особым словоупотреблением и совершенно оригинальными диалектными словами, зачастую неизвестными литературному языку. Вопросы территориальных диалектов русского языка изучает диалектология.

Классификация диалектов

В прошлом веке были составлены диалектологические карты русского языка, изданы монографии диалектного членения. В них собран материал по наречиям, говорам, группам говоров. Информация ниже даётся на основе классификации 1964 года.

Северное наречие

Группы говоров севернорусского наречия:

- Ладого-Тихвинская группа

- Вологодская группа

- Костромская группа

- Межзональные говоры

- Онежская группа

- Лачские говоры

- Белозерско-Бежецкие говоры

Южное наречие

Группы говоров южнорусского наречия:

- Западная группа

- Верхне-Днепровская группа

- Верхне-Деснинская группа

- Курско-Орловская группа

- Восточная (Рязанская) группа

- Межзональные говоры типа А

- Межзональные говоры типа Б

- Тульская группа

- Елецкие говоры

- Оскольские говоры

Среднерусский говор

Среднерусский говор специфичен для Псковской, Тверской, Московской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской областей.

- Западные среднерусские говоры

- Западные среднерусские окающие говоры

- Гдовская группа

- Новгородские говоры

- Псковская группа

- Селигеро-Торжковские говоры

- Восточные среднерусские окающие говоры

- Владимирско-Поволжская группа

- Тверская подгруппа

- Нижегородская подгруппа

- Отдел А

- Отдел Б

- Отдел В

- Говоры Чухломского острова

Лингвистическая характеристика

Диалектные особенности северного наречия

Диалектные особенности южного наречия

- Различные типы аканья и яканья: млко, крова, гу, бвно, су.

- Вместо обычного фрикативный звук c чередующимся : сапои — сапо, армонь, зашаал.

- Вместо обычного пшеница произносят со вставным гласным: пшеница.

- Существительные женского рода 1-го склонения имеют окончание -е в родительном падеже единственного числа: у сестре.

- Окончания –ы (-и) у существительных среднего рода именительного падежа множественного падежа: стёклы.

- Совпадение окончаний личных и возвратных местоимений в родительном и винительном падеже и в дательном и предложном падеже: у мене — мене, у тебе — тобе, у себе — собе.

- Мягкое конечное в окончаниях глаголов: он веде, она несё.

- Одинаковые буквы в глаголах 3 лица множественного числа 1 и 2 спряжения: копают — ходют, пляшут — слышут.

- Особое склонение слова путь: путь — путя — путю — путём.

- Инфинитивы несть, плесть, итить (идить).

- Распространение диалектизмов, например: буряк — свёкла, цибуля — лук, гуторить — говорить, дежа — посуда для замешивания теста, дранки — картофельные оладьи, понёва — юбка и другие.

Диалектные особенности среднерусских говоров

В среднерусских говорах удачно совмещаются диалектные особенности двух наречий. При этом в северных регионах больше диалектных черт северного наречия, а в южных регионах — южного наречия.

Московский диалект считается основой современного литературного языка в нашей стране!

Читайте также:

- Владимирско-Поволжская группа

- Западные среднерусские окающие говоры