Антропологическая этическая концепция протагора доклад

Обновлено: 28.06.2024

Две проблемы больше всего занимали спорящих: общество, гос-во и нравственность, с одной стороны, природа и познание с другой. Но все это - на фоне размышлений о человеке.

Накладываясь на теоретическую проблематику, порождается проблема понимания самого общества, его сущности и судеб, путей преобразования, а также принципов человеческого поведения вообще и нравственности в частности.

Распространяя учение о внеприродном происхождении общества, софисты противопоставляют "природное" и "искусственное". Платон так описывает софитическую концепцию гос-ва: "В гос. управлении . разве лишь незначительная часть принадлежит природе, большая же - искусству. Стало быть, и всякое законодательство обусловленно . не природой, а искусством; вот почему его положения и далеки от истины".

Универсальное противопостовление природы искусству развертывается в трояком плане: в плане возникновения общества и гос-ва, законодательства, религии и веры в богов.

Согласно теории Протагора, с одной стороны, искусство есть "божественный" дар, благодаря которому человек отличается от других животных, С другой - искусство само по себе способно преобразовать жизнь людей.

Гегель писал, что софистика встала на путь свободного мышления, которое должно было "вывести за пределы существующих нравов и наивной религиозной веры".

Это был путь критики и сомнени, описанный впервые Протагором. "Он первый заявил, что о всяком предмете можно сказать двояко и противоположным образом".

По словам Алкивиада, главным предметом речей и бесед Сократа были вопросы этиким - вопросы о том, как следует жить.

Беседа Сократа, изображенная Платоном в первой книге "Гос-во", посвящена понятию о "справедливости". Теория выдвинутая Платоном состоит в том, что следует признать безусловный, всеобщий божественный разум и между ним и разумом человеческим не должно быть разногласий. Божественный мировый закон лежит в основе гос-ва и человеческих законов, которые, однако, могут отклоняться от своего назначения в силу людского несовршенства.

Сократ не отрицает существующего: он признает значение общественной жизни и гос-ва, требует участия в гос. деятельности; он требует исполнения обязанностей по отношению к отеческим богам; он проповедует справедливость как исполнение законов отечества и т. д.

Любое общество, основанное на антогонизме классов, чревато нравственными парадоксами. Моральное действие зачастую влечет аморальный результат. Разрешить этот парадокс в пределах этики невозможно - здесь требуется перестройка общественных отношений. Сократ же довольствовался призывом к самосовершенствованию. При этом он избрал односторонне-рационалистическое понимание нравственности. Он по существу превратил добродетель в знание, знание того, что такое благо. Более того, уповая на знание блага как необходимое и достаточное условие добродетели, Сократ не замечает того, что знанием-то блага он как раз и не обладает. И это свидетельствует о бессилии его этического учения.

Новую модель общества (гос. устройства) Платон строит в первом своем произведении "Гос-во". Гос-во возникает потому, что каждый из людей не в силах удовлетворить свои потребности и вынужден обращаться к помощи других - крестьянам, торговцам, ремеслиникам. Защита гос-ва от внутренних и внешних врагов обусловливает необходимость в сословии стражей - воинов, а нужды управления - в тех, кто овладел "царским искусством", т. е. сознает идеалы справедливости и добра и способен их осуществлять. Это - "философы".

Для того, чтобы в гос-ве не образовались "два гос-ва", богатых и бедных, в высших сословиях частная собственность упразднена. Упразднена и семья, замененная воспроизведением подбора пар гос-вом. После рождения дети отбераются у родителей и направляются в особое воспитательное учреждение, причем ни ребенок не знает своих родителей, ни они его.

Гос-во - сплоченное единство безличных существ, исполняющих свои социальные функции безотносительно к своим интересам, запросам, потребностям.

Аристотель исследует добродетели в контексте общественной жизни античного общества. Особое место занимает у него справедливость. Справедливое - середина между двумя родами несправедливости: нарушением закона и неодинаковым отношением к равным. Сопоставление справедливости с законом и равенством приводит к заметному делению ее на уравнивающую и распределяющую. Цель первой - способствовать возданию равным за равное; второй - распределение благ согласно достоинству лиц, вступающих в общество.

Учение о справедливости образует прямой переход к гос-ву. В "Политике" Аристотеля общество и гос-во по существу не различаются. Гос-во предстает в его сочинении как естественный и необходимый способ существования людей - "общение подобных друг другу людей в целях возможно лучшего существования". В гос-во, в качестве равноправных граждан, входят только свободные.

Ограничения частной собственности направлены на достижение той же цели, что и у Платона - сделать так, чтобы свободные не разделялись на враждующие лагеря.

Из основоположений своей этики Эпикур выводит учение о гос-ве (обществе). Общество представляет собой сумму индивидов, каждый из которых, руководствуясь стремлением к удовольствиям, действует таким образом, чтобы не мешать другим. Из принципа удовольствия выводится понятие о справедливости, определяемое на основе общественного соглашения не вредить друг другу.

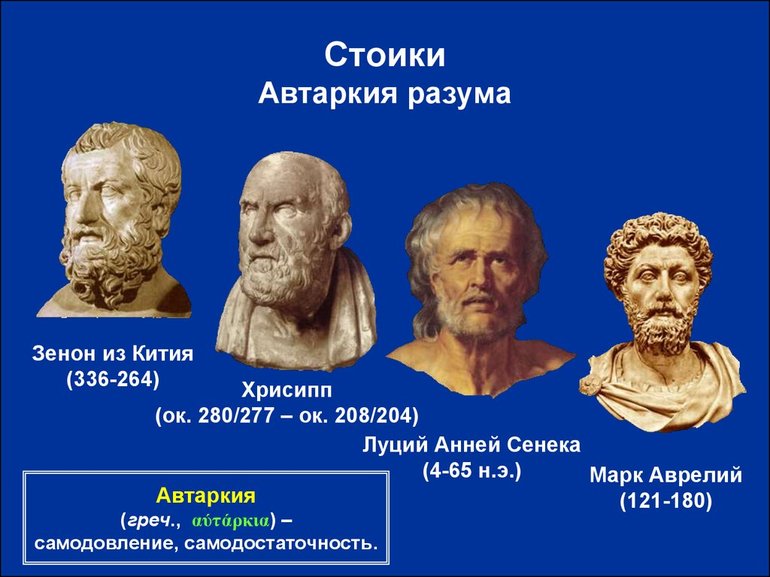

По мнению Зенона - основателя данной школы - обычаи общества (гос-ва) общеприняты, но за ними лежит "космос - огромное гос-во с единым гос. устройством и единым законом. Естественный разум предписывает, что следует делать и запрещает то, чего делать не следует. Но ограниченные местом гос-ва многочисленны по количеству и имеют различные, ни в коем образом не одинаковые устройства и законы". Это обусловливается тем, что трудно общаться со странами, расположенными в удаленных частях мира или на остравах и т. д. Но главное - это стремление к власти и богатству за счет других и вырастяющее отсюда взаимное недоверие. Выход - единение людей и богов в всеобъемлющем едином космосе.

Есть основания считать, что Зенон включал в понятие жизни, своеобразной с природой, также социальную справедливость т равенство. Его продолжатели же склонны думать, что существующий строй включен в единый мировой процесс, и надежда на "золотой век" справедливости и равенства связывается лишь с мировым пожаром, за которым последует в порядке времени, но опять-таки лишь на время, этот блаженный век.

Этика-раздел философии, изучающий мораль и нравственность людей. Обычные моральные нормы, которые существуют в повседневной жизни как практические установки на уровне здравого смысла, в античную эпоху стали объектом философского обоснования. Не случайно поэтому в античной Греции этика стала самостоятельной научной дисциплиной. Этика античности выразила нравственные искания целой эпохи. Она интересна тем, что, выразив основные ценности человеческой жизни, придала им статус знания. Античные мудрецы искали основу нравственности в земном существовании человека, утверждали огромную ценность нравственного измерения всех человеческих поступков.

Основные нормы и принципы античной нравственности связаны с искусством добродетельно и осмысленно встречать жизненные испытания. Античных философов интересовало множество вопросов: Каковы разъединяющие и соединяющие силы мира? Что помогает исканию лучших, истинных форм жизни? В древней Греции сложились по существу все направления этической мысли, которые впоследствии будут разрабатываться в европейском сознании ( от проповеди простой жизни до культа наслаждения).

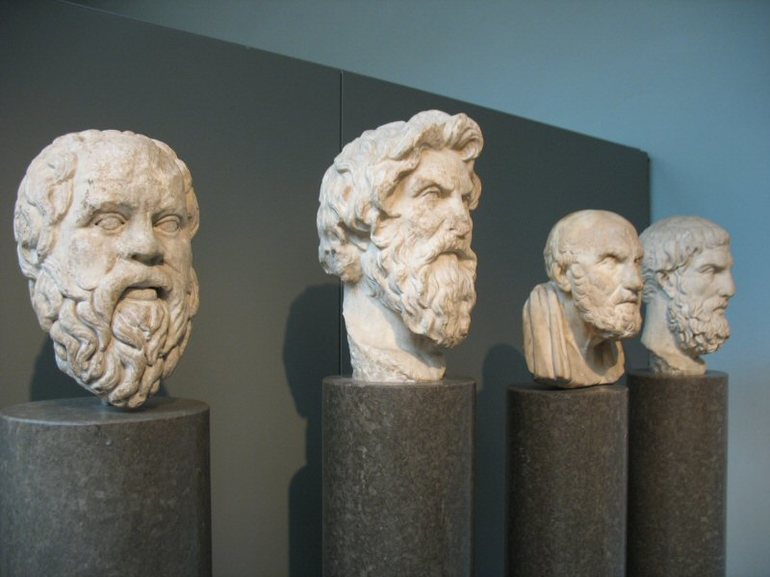

Сократ. Сократ излагал свои идеи только устно, в форме беседы или спора. Главным предметом его речей и бесед были вопросы этики, т.е. учения о морали. Впервые именно у Сократа мораль стала предметом, целиком находящимся в компетенции человека (а не богов). Суть этической позиции Сократа можно представить так: степень совпадения реальной жизни человека и его представлений о том, как надо жить достойно, зависит от сознательного выбора самого человека (а не от судьбы или божества). А сознательный выбор есть выбор со знанием дела, значит, мораль зависит от познания. Именно знание того, что такое добро и зло, делает человека добродетельным. Поэтому добродетель состоит в знании добра и действии в соответствии с этим знанием.Сократ давал человеку практическую ориентацию в жизни: надо руководствоваться совестью, справедливостью и гражданским долгом.

Добродетель, по Сократу, — то, что делает душу благой и совершенной, а это может дать только познание. Порок — это отсутствие - знаний, т.е. невежество. Сократ считал, что никто не грешит сознательно, а кто совершает зло, делает это по незнанию, т.е. невежеству. Этика Сократа получила наименование рационалистической

Платон. Платон, с одной стороны, продолжил учение Сократа, развивая его мысли о моральной сущности человека, а с другой — разрабатывал и общую для его предшественников тему о бытии и сущности окружающего мира. Считается, что Платон заложил философию как таковую.

Наиболее значимым является учение Платона об идеях. По этому учению окружающий нас материальный мир управляется согласно вечным образцам, или моделям, находящимся за его пределами. Эти образцы Платон называет идеями. Идеи совершенны, неизменны, вечны. В то же время они телес-ны. Это нечто видимое. Но увидеть идеи можно не физическим зрением, а путем умственного созерцания. Идеи составляют особый надкосмическии мир: они первичны по отношению к материальному миру и определяют свойства и законы материального мира. Идеи образуют иерархию — систему уровней различной значимости. Частные идеи вещей подчинены более общим идеям. Наивысшая идея — Благо, тождественное абсолютной красоте. Это начало всех начал, демиург, т.е. создатель видимого мира, устроивший его по мудрым вечным законам.

Аристотель. Свои этические и политические взгляды Аристотель пытался обосновать эмпирически, т.е. на опыте и примере, а не на недостижимом идеале. По Аристотелю, общая цель человека — стать существом добродетельным, а не порочным. Порок философ понимает как результат избытка или недостатка, а добродетель - - как достижение разумного равновесия, золотой середины между крайностями. Например, мужество — это середина между безрассудной отвагой и трусостью, щедрость — между расточительством и скупостью и т.д. Конечная же цель жизни — счастье, под которым понимается достижение нравственной уравновешенности в результате деятельной добродетельной жизни.

Нравственность человека понимается им как стремление к благой цели. Высшее благо определяется особенностью и назначением человека, связанным с его разумом. Поэтому дело человека — разумная деятельность, а назначение совершенного человека — в прекрасном выполнении разумной деятельности. Жизнь, стремящаяся к высшему благу, должна быть деятельной, и не просто деятельной, а добродетельной. Настоящая цель человеческой жизни, как ее определяет Аристотель, — не наслажде-ние, а блаженство, которое достигается в умозрительной деятельности души. Этическим идеалом для Аристотеля выступает мудрец, направивший свою жизнь к высшей цели — достижению блаженства путем созерцания истины.

Эпикур. Человек должен вести себя так, чтобы обретать удовольствие и удовлетворять желания, что и является счастьем. Но удовольствие должно иметь меру. Все желания Эпикур разделяет на естественные и надуманные. К естественным относятся, например, желания пищи и сна, но удовлетворять их надо умеренно, поскольку всякое удовольствие имеет свой предел. Нравственность состоит в соблюдении меры, а справедливость — в том, чтобы не вредить другому человеку и не терпеть вреда от других.

Сенека. Философия для С. - не столько система теоретических взглядов, сколько учение о достижении нравственного идеала. Этика С. основана на идее усовершенствования человека и освобождении души от тела. Первичной является добродетель, способствующая моральному прогрессу и восхождению души к Богу. Мудрость жизни - в освобождении души от аффектов и вожделений. Стоический космизм у С. связан с теорией вселенского государства и гражданина мира. Справедливость основывается на принципе равенства всех людей в духе. "Человек - предмет для другого человека священный". Страсти и пороки - антисоциальны. Благодеяние, по С., - это то, что более всего связывает человеческий род в единое сообщество граждан Космоса.

В целом, этика стоиков существенно отличалась от эпикурейской : 1) исчезла идея наслаждения как цели и смысла жизни, 2)на первый план выдвинулась идея необходимости и подчинения ей,3) усилились мотивы смирения и аскетизма. Равенство в подчинении судьбе логично привело стоиков к идее равенства всех людей независимо от социального положения и этнической принадлежности. (Все эти идеи впоследствии активно использовались христианством.)

Таким образом, философия стоиков представляет собой систему аргументов, призванную дать человеку психологическую защиту от превратностей не слишком стабильного и справедливого античного мира эллинистической эпохи. По замыслу стоиков, человек может обрести надежную опору только в своем внутреннем мире. Ибо благо и зло не приходят человеку извне, а коренятся в нашем отношении к внешним вещам. Поэтому преодоление и даже презрение к опасности, страданию, смерти — вещь вполне достижимая для человека, следующего постулатам стоической философии.

В условиях рабовладельческого строя Сенека отстаивал идею духовной свободы и равенства всех людей. Согласно его представлениям, поработить можно только телесную оболочку человека, но никак не его душу, разум. Согласно Сенеке, рабы по сути своей равны другим людям, которые обладают теми же душевными качествами. Свободный дух раба неподвластен купле-продаже, как его тело. Сенека считал, что рабы для рабовладельца должны быть прежде всего людьми. Равным образом любой мог стать и свободнорожденным, и рабом. Поэтому только величие души делает человека благородным, который из любого состояния может подняться выше судьбы.

Этика-раздел философии, изучающий мораль и нравственность людей. Обычные моральные нормы, которые существуют в повседневной жизни как практические установки на уровне здравого смысла, в античную эпоху стали объектом философского обоснования. Не случайно поэтому в античной Греции этика стала самостоятельной научной дисциплиной. Этика античности выразила нравственные искания целой эпохи. Она интересна тем, что, выразив основные ценности человеческой жизни, придала им статус знания. Античные мудрецы искали основу нравственности в земном существовании человека, утверждали огромную ценность нравственного измерения всех человеческих поступков.

Основные нормы и принципы античной нравственности связаны с искусством добродетельно и осмысленно встречать жизненные испытания. Античных философов интересовало множество вопросов: Каковы разъединяющие и соединяющие силы мира? Что помогает исканию лучших, истинных форм жизни? В древней Греции сложились по существу все направления этической мысли, которые впоследствии будут разрабатываться в европейском сознании ( от проповеди простой жизни до культа наслаждения).

Сократ. Сократ излагал свои идеи только устно, в форме беседы или спора. Главным предметом его речей и бесед были вопросы этики, т.е. учения о морали. Впервые именно у Сократа мораль стала предметом, целиком находящимся в компетенции человека (а не богов). Суть этической позиции Сократа можно представить так: степень совпадения реальной жизни человека и его представлений о том, как надо жить достойно, зависит от сознательного выбора самого человека (а не от судьбы или божества). А сознательный выбор есть выбор со знанием дела, значит, мораль зависит от познания. Именно знание того, что такое добро и зло, делает человека добродетельным. Поэтому добродетель состоит в знании добра и действии в соответствии с этим знанием.Сократ давал человеку практическую ориентацию в жизни: надо руководствоваться совестью, справедливостью и гражданским долгом.

Добродетель, по Сократу, — то, что делает душу благой и совершенной, а это может дать только познание. Порок — это отсутствие - знаний, т.е. невежество. Сократ считал, что никто не грешит сознательно, а кто совершает зло, делает это по незнанию, т.е. невежеству. Этика Сократа получила наименование рационалистической

Платон. Платон, с одной стороны, продолжил учение Сократа, развивая его мысли о моральной сущности человека, а с другой — разрабатывал и общую для его предшественников тему о бытии и сущности окружающего мира. Считается, что Платон заложил философию как таковую.

Наиболее значимым является учение Платона об идеях. По этому учению окружающий нас материальный мир управляется согласно вечным образцам, или моделям, находящимся за его пределами. Эти образцы Платон называет идеями. Идеи совершенны, неизменны, вечны. В то же время они телес-ны. Это нечто видимое. Но увидеть идеи можно не физическим зрением, а путем умственного созерцания. Идеи составляют особый надкосмическии мир: они первичны по отношению к материальному миру и определяют свойства и законы материального мира. Идеи образуют иерархию — систему уровней различной значимости. Частные идеи вещей подчинены более общим идеям. Наивысшая идея — Благо, тождественное абсолютной красоте. Это начало всех начал, демиург, т.е. создатель видимого мира, устроивший его по мудрым вечным законам.

Аристотель. Свои этические и политические взгляды Аристотель пытался обосновать эмпирически, т.е. на опыте и примере, а не на недостижимом идеале. По Аристотелю, общая цель человека — стать существом добродетельным, а не порочным. Порок философ понимает как результат избытка или недостатка, а добродетель - - как достижение разумного равновесия, золотой середины между крайностями. Например, мужество — это середина между безрассудной отвагой и трусостью, щедрость — между расточительством и скупостью и т.д. Конечная же цель жизни — счастье, под которым понимается достижение нравственной уравновешенности в результате деятельной добродетельной жизни.

Нравственность человека понимается им как стремление к благой цели. Высшее благо определяется особенностью и назначением человека, связанным с его разумом. Поэтому дело человека — разумная деятельность, а назначение совершенного человека — в прекрасном выполнении разумной деятельности. Жизнь, стремящаяся к высшему благу, должна быть деятельной, и не просто деятельной, а добродетельной. Настоящая цель человеческой жизни, как ее определяет Аристотель, — не наслажде-ние, а блаженство, которое достигается в умозрительной деятельности души. Этическим идеалом для Аристотеля выступает мудрец, направивший свою жизнь к высшей цели — достижению блаженства путем созерцания истины.

Эпикур. Человек должен вести себя так, чтобы обретать удовольствие и удовлетворять желания, что и является счастьем. Но удовольствие должно иметь меру. Все желания Эпикур разделяет на естественные и надуманные. К естественным относятся, например, желания пищи и сна, но удовлетворять их надо умеренно, поскольку всякое удовольствие имеет свой предел. Нравственность состоит в соблюдении меры, а справедливость — в том, чтобы не вредить другому человеку и не терпеть вреда от других.

Сенека. Философия для С. - не столько система теоретических взглядов, сколько учение о достижении нравственного идеала. Этика С. основана на идее усовершенствования человека и освобождении души от тела. Первичной является добродетель, способствующая моральному прогрессу и восхождению души к Богу. Мудрость жизни - в освобождении души от аффектов и вожделений. Стоический космизм у С. связан с теорией вселенского государства и гражданина мира. Справедливость основывается на принципе равенства всех людей в духе. "Человек - предмет для другого человека священный". Страсти и пороки - антисоциальны. Благодеяние, по С., - это то, что более всего связывает человеческий род в единое сообщество граждан Космоса.

В целом, этика стоиков существенно отличалась от эпикурейской : 1) исчезла идея наслаждения как цели и смысла жизни, 2)на первый план выдвинулась идея необходимости и подчинения ей,3) усилились мотивы смирения и аскетизма. Равенство в подчинении судьбе логично привело стоиков к идее равенства всех людей независимо от социального положения и этнической принадлежности. (Все эти идеи впоследствии активно использовались христианством.)

Таким образом, философия стоиков представляет собой систему аргументов, призванную дать человеку психологическую защиту от превратностей не слишком стабильного и справедливого античного мира эллинистической эпохи. По замыслу стоиков, человек может обрести надежную опору только в своем внутреннем мире. Ибо благо и зло не приходят человеку извне, а коренятся в нашем отношении к внешним вещам. Поэтому преодоление и даже презрение к опасности, страданию, смерти — вещь вполне достижимая для человека, следующего постулатам стоической философии.

В условиях рабовладельческого строя Сенека отстаивал идею духовной свободы и равенства всех людей. Согласно его представлениям, поработить можно только телесную оболочку человека, но никак не его душу, разум. Согласно Сенеке, рабы по сути своей равны другим людям, которые обладают теми же душевными качествами. Свободный дух раба неподвластен купле-продаже, как его тело. Сенека считал, что рабы для рабовладельца должны быть прежде всего людьми. Равным образом любой мог стать и свободнорожденным, и рабом. Поэтому только величие души делает человека благородным, который из любого состояния может подняться выше судьбы.

Этика Эпикура

Материальное - сущность человека, материальное есть также, необходимым образом, его специфическое благо, которое как актуальное и реализованное, делает человека счастливым. Поскольку благо - природа в ее непосредственности, то ясно без околичностей, что благо - это и наслаждение.

Об этом говорили уже киренаики. Однако, Эпикур радикально реформирует их гедонизм. Киренаики утверждали, что удовольствие есть естественное движение, страдание же - движение насильственное, однако они отрицали понимание наслаждения как покоя, т.е. промежуточного состояния, в котором отсутствует страдание. Эпикур не только принимает такую трактовку, но и усиливает ее, понимая покой ("catastema") как предельную границу счастья. Если киренаики полагали физические состояния удовольствия и страдания более сильными, чем психические, то Эпикур утверждает обратное. Такой исследователь человеческой натуры, каким был Эпикур, великолепно понимает, что ограниченные во времени телесные переживания куда как менее интенсивны, чем сопровождающие их внутренние резонансы и движения "psyche".

Истинное удовольствие, по Эпикуру, это "отсутствие телесного страдания" ("aponia" [36]), апония, или невозмутимость души, "ataraxia" [53]. Вот мнение самого философа: "Когда мы говорим, что благо - наслаждение, то это не указание на обжор и лентяев, ветренников и прощелыг, которые игнорируют или не понимают нашего учения. Мы говорим и указываем на отсутствие телесного страдания, беспокойства. Это не непрерывные празднества, не томления младых дев, не все то, чем изобильный стол нас искушает, но трезвое обсуждение, доискивающееся последних причин каждого акта выбора или отказа, которое разоблачает все фальшивые мнения, от коих все душевные треволнения исходят".

Если это так, то нравственной жизнью управляет не удовольствие как таковое, но разум, который судит и разделяет, т.е. практическая мудрость, отделяющая те удовольствия, что не несут страданий и возмущений, от тех, что несут наслаждения поначалу и - страдания впоследствии.

Для уверенности в достижении "апонии" и "атараксии" Эпикур считает важным различать: 1) естественные и необходимые удовольствия, 2) естественные, но не необходимые, 3) удовольствия не естественные и не необходимые. Затем он уточняет, что объективно достижимыми и несущими удовлетворение являются удовольствия первого типа, вторые необходимо ограничивать и всячески избегать третьих. Такая позиция Эпикура могла бы быть без особого преувеличения названа аскетической по следующим причинам.

1) Среди удовольствий первой группы - естественных и необходимых - лишь те, что тесно связаны с сохранением жизни индивида. Они единственно приносят истинную пользу, избавляя тело от страдания, как, например, чувство сытости в ответ на голод, - когда, жаждая, мы пьем, изнемогая от усталости, отдыхаем, - это состояние естественное. Философ исключает из них наслаждение любви, полагая ее источником беспокойства. 2) Среди удовольствий второй группы - те, что сверх естественных потребностей: изысканные пища и напитки, элегантная одежда и т.п. 3) Наконец, среди неестественных и ненеобходимых, - все формы человеческого тщеславия, суетные желания роскоши, власти, славы.

1) Желания и удовольствия первой группы бывают всегда удовлетворены, имеют естественный предел: как только устранено страдание, желание затухает. 2) Желания второй группы уже не имеют естественного предела, ибо не связаны с телесным страданием, а потому могут спровоцировать заметный ущерб. 3) Желания третьей группы, никак не связанные с телесными потребностями, подвергают душу опасным волнениям.

И все же, что следует делать, если физические недуги нас настигли? Ответ Эпикура таков: если недуг легкий, он переносим и не может затмить радость души; острая боль проходит быстро; если же боль острейшая, то смерть не заставит себя ждать, а она есть абсолютная анестезия, бесчувствие.

А что же делать с душевными недугами? Поскольку здесь мы имеем дело с продуктами заблуждений разума, то философия Эпикура - самое эффективное снадобье и противоядие.

А смерть? Смерть - зло только для тех, кто заблуждается на счет нее. Поскольку человек - это душевный состав в составе телесном, то смерть ничто иное как распад этих соединений; причем, распыляясь повсюду, сознание и чувственность утрачиваются, от человека не остается ничего. Стало быть, смерть не страшна сама по себе, ибо в момент явления ее мы ничего не способны чувствовать, ни так же после смерти, когда душа, как и тело, распадается; не остается решительно ничего. Наконец, смерть не отнимает ничего от жизни, ибо абсолютное совершенствование наслаждения не предусмотрено в плане вечности. Политическая жизнь, по мнению Эпикура, принципиально неестественна, а потому она ведет к нескончаемым треволнениям, препятствует достижению апонии и атараксии, а, значит, и счастья. В самом деле, те удовольствия, что многие связывают с политическими символами, как мы уже знаем, не натуральны, не необходимы, а значит, просто обманчивые миражи. "Так освободимся же, - призывает Эпикур, - раз и навсегда из тюрьмы наших житейских забот и от политики". Политическая жизнь не обогащает человека, но дезориентирует, разобщая людей. Посему эпикуреец стремится жить обособленно и бежит от толпы. "Обратись к себе самому, особенно, если ты вынужден быть в толпе". "Скрывайся и таись", - лишь в обращении к самому себе может быть найдена атараксия, покой души. Высшее благо, по Эпикуру, не короны царей и земных богов, но "корона атараксии, что превосходит корону великих империй".

На основе таких предпосылок ясно, что интерпретация Эпикуром права, закона и справедливости вполне антитетична классической греческой, и прежде всего - тезисам Платона и Аристотеля. Объективный фундамент, ценность и смысл закона и права состоят в их полезности: с точки зрения Эпикура, государство теряет свое абсолютное значение, становится релятивным институтом, возникающим из простого договора в виду его полезности. Из источника и венца всех высших моральных ценностей оно превращается в обычное средство охраны витальных ценностей, необходимое, но не достаточное. Справедливость обретает относительный характер, подчиненный полезности.

Платоновский идеальный мир перевернут, и разрыв с классическим жизненным миром и его переживанием не мог быть более решительным и радикальным. Человек-гражданин прекратил свое существование, на историческую сцену вышел человек-индивидуум. Из всех связей между индивидами единственно действенной остается дружба, связующий союз свободных людей, одинаково чувствующих, живущих и думающих. В дружбе нет ничего внешнего, неестественного, ничто не нарушает интимности индивидуальности. В друге эпикуреец видит свое другое я. Дружба также из сферы полезного, но это - возвышенное полезное. В самом деле, если поначалу ищут дружбы в надежде извлечь из нее определенную прибыль, то потом она становится источником чистого наслаждения. "Из всего, что мудрость избирает для счастливой жизни, наибольшее благо - это дружба".

Этика Софистов

Среди представителей этого течения было немало выдающихся мыслителей, профессиональных "учителей мудрости", в частности Протагор (ок. 490-420 до н. Э.), Горгий (ок. 480- 380 до н. Э.) И др. Однако софисты младшего поколения (Ликофон, Алкидамант, Трасимах и др.) Все больше абсолютизировали момент релятивизма в познании и оценке (считали человеческие знания относительными, субъективными), доводя познавательные и ценностные выводы до абсурда. В конце концов, софистика превратилась в чисто формальное, софистическое обоснования (создание видимости обоснование) любых утверждений, даже абсурдных.

Софисты первыми поставили человека в центр философского познания, рассматривая ее как творческое начало мира. Если другие античные философы рассуждали, уходя от мира-космоса к человеку, от общего к специфическому, от объективного к субъективному, то софисты признавали примат (лат. - Первенство) человека над миром. Выдающийся среди них - Протагор, считал ее мерой всех вещей, от которой зависят законы объективной действительности (очевидно, речь идет об общественном бытии).

Представители этого течения рассуждали о значимости и ценности вещей для человека, обосновывали ее право смотреть на мир сквозь призму своих целей и интересов. По их мнению, человеческое бытие не сводится к естественному, а охватывает также неестественное, общественное (культуру). В мире природы и культуры существуют различные законы: природные действуют неотвратимо, а законы государства, культурные и нравственные нормы не имеют строго детерминированной силы, поэтому позор или наказания возможны только, если нарушения замечены. Нарушение законов природы оборачивается вредом для индивида независимо от того, явное оно или скрыто.

Созданное людьми бытия (культура) является индивидуализированным, поэтому его проявления, в отличие от природного, выдаются стихийными, случайными, даже произволом. Такие рассуждения не лишены смысла, ведь нравственные нормы, как показывает история, часто менялись. Однако софисты, акцентируя на изменчивости, относительности и субъективности норм и представлений о добре, зле, справедливости, игнорировали в них моменты прочного, абсолютного, общечеловеческого, объективного. Вследствие такого подхода они доказали релятивизм к скептицизму (недоверие в правильности, истинности чего-либо) и даже морального нигилизма, отрицание общепризнанных моральных ценностей.

Человеческие добродетели софисты толковали слишком широко, относя к ним приобретенные человеком моральные и социальные достоинства (умственные способности, профессиональное мастерство, красноречие), которые обеспечивают ей жизненные успехи и уважение. Жизнь они рассматривали как сплошной процесс воспитания, главная задача которого заключается в обучении добродетели. В раннем детстве этим должны заниматься родители, потом - учителя, далее - государство, заставляя своих граждан изучать законы и жить с ними.

Нравственные нормы, законы, предписания общественной жизни, в отличие от законов природы, софисты считали результатам человеческого творчества. Эти законы и нормы не могут иметь всеобщего, необходимого для всех статуса. Например, Горгий придерживался мнения, что добродетели мужчин и женщин, взрослых и детей, свободных и рабов принципиально разные. Даже у людей одного пола, одного возраста и социального положения представления о добродетели не тождественны, поскольку каждый индивид является мерой вещей, а различие между индивидами бесконечна.

Признавая ценность вещей, прибегая к моральных оценок, люди используют не знания, а мысли, которые нельзя охарактеризовать как истинные или ложные. Пользуясь здравым смыслом, они одни из них считают лучше, другие - хуже.

В общем все софисты были едины в том, что однозначно толковать добро, зло и справедливость невозможно, поскольку придерживались принципов этического релятивизма, который понимали по-разному. Так, Антифонт (V в. До н. Э.) Сущность справедливости видел в том, чтобы не нарушать заковы государства, поскольку это выгодно. Однако в одиночестве, без свидетелей полезно соблюдать законы природы, так как предписания общества произвольные, искусственные, а законы природы - необходимы. По мнению Фрасимаха с Халкедона (V-IV вв. До н. Э.), Который преподавал в Афинах риторику, каждая власть устанавливает такие законы, которые ей полезны: демократия - демократические, тирания - тиранические, поэтому справедливость - это выгода для определенной власти . А Калликл (персонаж из диалога Платона "Горгий") считал справедливыми законы тирании и устройство общества, при котором сильный господствует над слабым.

Этика софистов не исчерпывается релятивизмом. Они скептически относились к утверждению о существовании богов, провозгласили (впервые) идею равенства всех людей - знатных и простолюдинов, греков и варваров, свободных и рабов; подвергали критике устои тогдашних государств.

Философская школа стоиков во многом отвечала идеям киников. Стоя была распространена в Греции под видом наиболее крупного античного учения, которое было основано за 300 лет до нашей эры. Основателем школы стоиков был Зенон Китайский. Первоначально он собирал своих подданных в одном из портиков Афин, то есть изначально стоя — это наименование портика.

Философия Стоицизма

В расцвет эллинизма стоицизм стал одной из самых первых философских школ. Он распространился далеко за пределы Греции: его проповедовали в Древнем Риме, он оказал влияние на развитие христианства.

Основные идеи

Как и любое другое учение, стоицизм имеет специфические особенности, отвечающие, в том числе и на вопросы: каков должен быть истинный стоик, какие действия позволительны, а какие нет:

- Полная свобода от влияния внешнего мира, который не способен привнести гармонию.

- Путь усовершенствования, приобретения мудрости и приумножение культурных ценностей.

- Осуждение человеческих пороков вместе со стремлением к возвышенным идеалам.

- Принятие аскетизма и отказ от материальных благ.

- Непризнание законов государства, способных деградировать полноценную от природы личность.

- Применение логического подхода к жизни.

- Следование голосу совести и разума.

- Воспитание терпимости и любви к окружающим.

- Умение довольствоваться малым и ощущать внутреннюю свободу.

- Осознание и понимание каждого мгновения жизни.

Диалектика и риторика объединялись в логику, которая выступала за существенные доказательства, опиралась на теорию и идеи познания, различные постулаты. Материя была выделена, как часть стоической науки, могла быть представлена не только предметами окружающего мира, но и душой человека.

Этика для стоиков занимала одно из самых важных мест во всем учении, ведь они ратовали за процветание культуры во всех ее проявлениях. Абсолютно все нравственные деяния являли собой благо. Философия школы стоиков призвана формировать сильную личность, с достоинством переносящую все удары судьбы. При этом внешне последователь стоицизма не должен показывать свои внутренние переживания, оставаться гуманным и разумным существом. Этика философии менялась под воздействием периодов, которые проходило учение.

Тем не менее какой временной период не проходила бы стоя, она всегда требовала от своих последователей жестокой дисциплины, ощущение единения со всем миром, чувство долга не только перед собой, но и за слабых и обездоленных, любовь к природе и тактичность.

Периодизация учения

За столетия изучения дисциплины накопилось огромное количество информации, но среди них следует выделить как минимум 3 периода становления стоицизма:

- Самый древний: 4 — середина 2 в. до н. э. Представителем и основателем является Зенон Китайский, также принято принимать во внимание его следующих представителей: Диоген Вавилонский, Антипатр; В Древнем Риме: Марк Аврелий, Сенека.

- Средний период, иначе именуемый как стоический платонизм. Достиг своего расцвета во 2 — 1 вв. до н. э. Его представителями считаются: Дардан, Архедем из Тарса, Мнесарх, Диодот, Афинадор и многие другие.

- Новый период: Римский стоицизм. Был популярен в 1 — 3 вв. до н. э. Его последователи: Сенека, Марк Аврелий, Юний Рустик и другие.

Сенека Луций Анней

Ведя разговор о такой философии, как стоицизм, нельзя не затронуть жизнь и вклад в учение Сенеки — одного из главнейших основателей и просветителей учения. Помимо философской деятельности, этот человек был знаменитым драматургом, писателем и сенатором.

Его философские взгляды во многом не нравились правителям, а именно Калигуле, а затем и Клавдию. Сенека считал необходимым донести до народа сквозь свои произведения мысли по поводу устройства мира, в том числе и неразумности властей. По этой причине он дважды испытал предвкушение смертной казни, но в итоге оказался лишь сосланным на остров Корсика.

Сенека счел необходимым рассматривать вопросы о жизни с точки зрения естественно-научного подхода. Он считал, что если человек будет знаком с законами природы, общего устройства мира, он сможет выработать иммунитет против сил, с которыми он сам бы не выстоял. Это давало возможность побеждать болезни, предугадывать природные катаклизмы. Хотя Сенека и был в какой-то мере новатором, он все же придерживался традиционной линии вероучения и придавал большое значение этике.

Его высказывание, помогающее понять принцип стоицизма: Большинство людей сердятся из-за обид, которые они сами сочинили, придавая глубокий смысл пустякам.

Антонин Марк Аврелий

Был рожден и воспитан в богатой и именитой римской семье. Уже с детских лет находился при дворе императора, входил в состав жрецов. В подростковом возрасте устраивал праздники для увеселения людей всего Рима. Был духовным приемником самого императора. Принес много пользы государству: участвовал в войнах, помогал больным, занимался созданием кафедр для обучения философии молодых поколений. Был гуманным и образованным человеком, ни на шаг не отступающим от своих стоических взглядов.

Философ Эпиктет

Так как Эпиктет много времени провел в рабстве, он придавал огромное значение учению о свободе. Она для него — одна из высших ценностей человеческого общества. Своих учеников он учил при любых обстоятельствах сохранять свою внутреннюю свободу. То есть, если человек свободен внутренне, он не может быть порабощен внешне.

В качестве упражнения Эпиктет предлагал чаще отказываться от своих желаний, — это укрепляет дух и делает личность неуязвимой. Также он говорил, что счастье находится внутри человека, и если он задумает стать действительно счастливым, ему достаточно будет прислушаться к себе.

Цитаты:

Понятия, близкие стоическому вероучению

Атомизм — это физическая программа, большей частью основанная на натурфилософской теории, основой которой являются неделимые частицы — атомы. Ничто не возникает из ничего и ничто не пропадает в безвестность. Основоположником теории принято считать Демокрита.

Фатализм — вера в существование высшей силы, судьбы, способной оказывать влияние на жизнь человека. Понятно, что при этом человек не может противостоять воле рока, а должен принять его. Эта теория наиболее близка христианской вере, куда она пришла после распространения по всему миру.

Читайте также: