Почему изображение человека не было главным в эпоху палеолита кратко

Обновлено: 31.05.2024

Искусство палеолита, существовавшее от 30 до 12 тысяч лет назад, продолжает оставаться наименее понятной частью истории мирового искусства. Дело в том, что натурализм и живость многих (но отнюдь не всех) изображений эпохи палеолита не имеют аналогий в последующей истории искусства. Отдаленного подобия этой поразительной точности современный художник может добиться только при непосредственной работе с натурой, причем только после долгих лет изнурительного обучения.

Палеолитическое искусство отличается от более поздних рисунков и скульптур не только своим потрясающим натурализмом. И по другим параметрам оно имеет не так уж много общего со всем тем, что рисовалось, писалось красками и ваялось на протяжении последующей истории человечества.

Остается еще одно основополагающее свойство изобразительного искусства всех времен и народов – стилистическая эволюция. Однако и ее существование в палеолите по меньшей мере сомнительно.

В любой традиции каждое более позднее изображение копирует не только реальный объект, но и предшествующий образец. Схематически это можно представить примерно так:

изображение1 → изображение2 → изображениеn

изображение1 → изображение2 → изображениеn

На протяжении всей истории мирового искусства в создании каждого последующего изображения предшествующее играло роль, во всяком случае, не меньшую, чем реальный объект. Но в палеолитическом искусстве картина значительно сложнее. Иногда, действительно, более поздние изображения имитируют ранние. Однако это скорее исключение, чем правило. Создается впечатление, что наличие более ранних изображений не столько провоцировало прямые подражания им, сколько служило толчком для создания новых. При этом могут быть очень похожи изображения, находящиеся в разных местах и датируемые самым разным временем, а те, что явно выполнялись примерно в одно и то же время, оказываются совершенно разными. И получается, что стиля как такового нет: пропорции если и искажены, то бессистемно, а цвет определяется наличием пигментов, доступных палеолитическому Homo sapiens. Схематически отношение изображения к предшествующим и к реальным объектам в искусстве палеолита будет выглядеть так:

изображение1 изображение2 изображениеn

В 1902 году Э. Картальяк, самый маститый специалист по палеолиту конца XIX – начала XX века, признал подлинность пещерных палеолитических изображений, открытых почти на 30 лет раньше (Cartailhac 1902). С тех пор наука мало приблизилась к пониманию феномена палеолитического искусства. В любых интерпретациях искусства палеолита отсутствует ответ на простейший в общем-то вопрос: почему именно древнейшие представители вида Homosapiens рисовали так хорошо, и почему впоследствии такое качество было недоступно человеку? Иными словами, до сих пор никто не смог внятно объяснить, почему самое древнее искусство, в известном смысле, оказывается самым совершенным.

Сейчас о происхождении человека известно неизмеримо больше, чем во времена Картальяка. Поэтому царивший долгое время в науках о доистории взгляд на первобытного человека как во всём схожего с нами, но просто менее информированного, уже не может считаться сколько-нибудь удовлетворительным.

Но и современный, и ископаемый человек, при всех отличиях между ними, все же являются представителями одного и того же биологического вида; мы унаследовали многие качества своего предка-кроманьонца, в том числе и способность к графическим действиям. Следовательно, можно предположить, что кое-что сохранилось от того психофизиологического механизма, что приводил эти действия в исполнение. А в этом механизме важнейшую роль должна была играть память – предположение, будто олени и бизоны позировали во мраке палеолитических пещер, выглядит, мягко говоря, неправдоподобно.

Итак, рисуя, кроманьонцы опирались на память, но их память, судя по изображениям в пещерах, хранила картины куда более точные и яркие, чем память современного человека. Поэтому логичным будет предположение, что механизм запоминания был у них не таким – или не совсем таким, – как у нас.

В психике современного человека имеется механизм, с поразительной яркостью воспроизводящий увиденные им картины. Это эйдетизм – специфический вид памяти, позволяющий его обладателю помнить во всех деталях увиденный предмет. Эйдетическое воспоминание отличается от обычного тем, что человек как бы продолжает воспринимать образ в его отсутствие; так, страницу текста эйдетик способен воспроизвести с фотографической точ-ностью.

Предполагается, что физиологической основой эйдетических образов является остаточное возбуждение зрительного анализатора (Марютина, Ермолаев 2001: 192). Этот вид памяти у взрослых в норме встречается очень редко и, возможно, представляет собой своего рода атавизм, в общем не нужный современному человеку.

Судя по формальным особенностям палеолитического искусства (разупорядоченность, отсутствие стилистической константы и т. д.), феномен палеолитического искусства был связан именно с импульсивной деятельностью и, следовательно, приближался к той самой инстинктивной деятельности животных, о которой говорил Узнадзе. А из этого следует, что в нем и не может быть никакой системы, характерной для любой опосредованной деятельности человека.

Но вернемся к памяти. Вероятно, нелишним будет уточнение, что речь в данном случае идет об образной памяти нормального современного человека. Но вряд ли стоит сомневаться в том, что аффективная активность и в палеолите способствовала лучшему запоминанию – только не образному, как у нас, но эйдетическому. Важно отметить, что эта аффективная активность порождалась по преимуществу отрицательными переживаниями. Ведь и детские воспоминания связаны с незавершенностью действия.

На роль постоянного источника незавершенных действий и соответственно аффективной активности кроманьонцев есть только один серьезный претендент. Это охота, важнейший вид деятельности первобытного человека. И сами сюжеты палеолитического искусства не оставляют никаких сомнений в том, что возникновение в мозгу кроманьонца ярких эйдетических картин было связано именно с незавершенной или неудачной охотой, когда дичь уходила от преследования (а такое, естественно, случалось нередко).

Косвенно в пользу предположения о том, что источником палеолитических рисунков были именно охотничьи эйдетические воспоминания, говорит то, что на стенах пещер сохранилось немалое количество изображений раненых особей.

Таким образом, получается, что палеолитическое искусство действительно связано с охотничье-производственной деятельностью, однако первобытная магия тут решительно ни при чем. Изображения раненых животных – не магическое предвосхищение событий. Напротив – это след совершавшегося, но так и оставшегося незавершенным действия.

То, что наиболее яркие памятники наскального искусства связаны по преимуществу с охотничьим типом хозяйства (или со скотоводческим в более поздние времена), сомнения не вызывает. Строго говоря, трудно назвать земледельческие культуры, с которыми можно было бы с уверенностью связать сколько-нибудь значительные памятники наскальной живописи и петроглифов. Это косвенно подтверждает то, что в основе архаичного искусства лежат именно яркие аффективные переживания, в принципе не свойственные земледельческим культурам с их размеренным рит- мом жизни.

Остается еще вопрос, способный поколебать уверенность в том, что именно эйдетические образы были источником палеолитических рисунков: если все дети – эйдетики, то почему их рисунки не просто далеки от безупречных по динамике и анатомии палеолитических изображений животных, но представляют собой полную им противоположность?

Тем не менее факты ясно говорят о том, что нормальные дети, в 2–3-летнем возрасте активно осваивающие речь, просто не способны создавать натуралистические изображения, даже отдаленно приближающиеся к палеолитическим. Но все же существует небольшая группа детей, чьи рисунки обнаруживают поразительное сходство с искусством палеолита. Это дети, страдающие аутизмом, чья речь практически не развивается.

Рисунки аутичных детей обладают рядом свойств, резко отличающих их от изображений обычных детей:

«Техника рисования. Наблюдения за процессом рисования указывает на то, что все дети рисовали удивительно быстро, контуры фигур изображались практически без отрыва ручки от листа. Трое детей для рисования использовали шариковые ручки, одна девочка рисовала фломастером. На всех рисунках изображены только контуры фигур, ни одна из них не закрашена.

Сюжет. На всех рисунках полностью доминирует анимализм. Изображения людей практически отсутствуют. На одном рисунке изображены динозавры, другие дети рисовали: табун лошадей, стаю бегущих птиц и караван верблюдов. Все животные изображены в движении, как правило, в направлении справа налево. Среди бегущих животных отчетливо выявляются взрослые и детеныши.

Форма. Абсолютно все животные изображены в профиль. Доминирует стремление к замкнутой форме. В некоторых случаях изображается только часть животного (если вся фигура не умещается на листе). Так, в левой части рисунка нарисован только круп лошади, а в правой нет хвоста у динозавра. С удивительной выразительностью детям удается изобразить позу животных и передать экспрессию движения – величавую неторопливость верблюдов, стремительность лошадей и птиц, своеобразную пластику динозавров.

Годом позже британский психолог Н. Хамфри опубликовал статью, где сравнил рисунки страдающей аутизмом английской девочки Нади с изображениями эпохи палеолита (Humphrey 1998: 165–191). В некоторых случаях сходство, действительно, было поразительным, причем во всех отношениях: иногда Надя рисовала странных животных, составленных из отдельных частей тел разных биологических видов, что тоже встречается в палеолитическом искусстве.

Феномен Нади, родившейся в 1967 году в Ноттингеме и к шести годам так и не освоившей язык и речь, был описан в конце 70-х го-дов прошлого века, но в то время особого внимания не привлек (Selfe 1977). Хамфри предположил, что удивительный реализм и точность рисунков английской девочки можно объяснить именно ее неумением разговаривать: ее мышление не знало символов, обозначающих классы объектов. Иными словами, в отличие от обычных детей, Надя объект изображала, но ни в коем случае не обозначала. Показательно, между прочим, что к восьми годам, когда Надя все же освоила речь, она во многом утратила свои поразительные способности: ее рисунки по-прежнему были вполне реалистичны, но уже не потрясали воображение так, как ранние ее произведения.

Вот с этим клиническим случаем и связал Хамфри палеолитическое искусство: «Может быть, этот случай – одновременно и история пещерного искусства? Я думаю, что так оно и есть – со всеми понятными и неизбежными оговорками. Пещерное искусство после появления рисунков в пещере Шове продолжало существовать на протяжении двадцати тысяч лет с минимальными стилистическими изменениями (при том, разумеется, что около 20 тысяч лет назад сменилась изображаемая фауна). И это все, что нам известно о нем. Но с концом ледникового периода, около 11 тысяч лет назад, это искусство по каким-то причинам прекратило свое существование. И только спустя пять тысячелетий новые традиции живописи возникли заново в Ассирии и Египте – но это схематичное и скованное искусство было значительно ближе к обычному детскому творчеству, чем искусство палеолита. Ничего даже отдаленно напоминающего пещерную живопись в искусстве не было вплоть до итальянского Возрождения в Европе, – но теперь это было именно “искусство”, требовавшее от художников продолжительного обучения.

Британский психолог в своей работе не исследовал ни явление эйдетизма, ни детскую амнезию, ни феномен запоминания незавершенных действий, ни кризисы развития, – обо всем этом он даже не упомянул. Тем более показательно, что даже на одном исследованном феномене он совершенно точно указал на то, что отличало кроманьонца от современного человека: на отсутствие у него развитой речи.

Аршавский, И. А. 1975. Основы возрастной периодизации. Возрастная физиология. Л.: Наука.

Бассин, Ф. В. 1969. Проблема бессознательного. М.

Выготский, Л. С.

2002а. Память и ее развитие в детском возрасте. Психология памяти. М.: ЧеРо.

2002б. Эйдетика. Психология памяти. М.: ЧеРо.

Выготский, Л. С., Лурия, А. Р. 2002. Память примитивного человека. Психология памяти. М.: ЧеРо.

Зейгарник, Б. В.

1976. Патопсихология. М.: МГУ.

2002.Воспроизведение завершенных и незавершенных действий. Психология памяти. М.: ЧеРо.

Кореняко, В. А. 2002. Искусство народов Центральной Азии и звериный стиль. М.: Вост. лит-ра.

Коссаковский, А.1989. Психическое развитие личности в онтогенезе. Психология личности в социалистическом обществе. Активность и развитие личности. М.: Наука.

Марютина, Т. М., Ермолаев, О. Ю. 2001. Введение в психофизиологию. М.

Сандомирский, М. Е., Белогородский, Л. С., Еникеев, Д. А. 1997. Периодизация психического развития с точки зрения онтогенеза функциональной асимметрии полушарий. Современные проблемы физиологии и медицины. Уфа: Башкирский гос. мед. ун-т.

Сеченов, И. М. 1952. Избранные произведения. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР.

Славина, Л. С.1998. Дети с аффективным поведением. Трудные дети. М. – Воронеж.

Слобин, Д. 2002. Язык и память. Психология памяти. М.: ЧеРо.

Узнадзе, Д. Н.2001. Установка у человека. Психология внимания. М.

Фрейд, З.1989. Три очерка по теории сексуальности. В: Фрейд, З., Психология бессознательного. М.: Просвещение.

Шер, Я. Р., Вишняцкий, Л. Б., Бледнова, Н. С. 2004. Происхождение знакового поведения. М.: Научный мир.

Cartailhac, E. 1902. Mea culpa d’un sceptique. L’Anthropologie 13.

Selfe, L. 1977. Nadia: a Case of Extraordinary Drawing Ability in an Autistic Child. L.: Academic Press.

Snyder, A. W., Thomas, M. 1997. Autistic artists give clues to cognition. Perception 26.

[1] Следует отметить, что мысль о возможности реконструкции филогенеза при помощи онтогенеза была впервые высказана именно Фрейдом.

[2] Весьма вероятно, что изображено одно и то же животное в разных фазах движения. Использование данных этологии при интерпретации первобытного и традиционного искусства вообще представляется весьма продуктивным. Российский исследователь В. А. Кореняко использовал данные по мимике хищников при интерпретации памятников скифо-сибирского звериного стиля, что позволило ему уверенно связать звериный стиль с облавными охотами (Кореняко 2002: 157, таб. LXIX).

Нашим предкам приходилось изобретать собственные способы для обмена знаниями и важной информацией. Наскальная живопись стала для них не просто искусством, а способом общения с соплеменниками и потусторонним миром. Творчество эпохи палеолита – бесценный источник информации о жизни древнего человека.

История открытия наскальной живописи палеолита

Первый человек, похожий по ряду признаков на обезьяну, появился в начале палеолита. Наши предки использовали в быту простейшие орудия и научились поддерживать огонь, но самостоятельно добыть его еще не могли. Неадертальцы жили в эпоху среднего палеолита, на которую приходится самый непростой для выживания период – ледниковый. Пришлось научиться высекать огонь и изготовлять разные виды оружие. Поздний этап ознаменован расцветом творчества, особенного изобразительного искусства. Судя по находкам археологов, кроманьонцы больше всего напоминали современных людей. На скалы своих жилищ и мест для проведения ритуалов они наносили рисунки, которые позднее были названы учеными петроглифами.

Впервые наскальная живопись эпохи палеолита была обнаружена в 1879 году. Марселино де Саутуола нашел в пещере Альтамира в Испании рисунки, которые взбудоражили весь научный мир. Его находку долго не признавали – ученые считали, что это фальсификация до тех пор, пока подобные изображения не обнаружили в пещерах других стран.

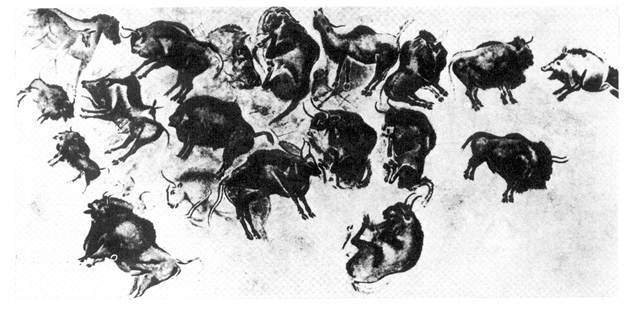

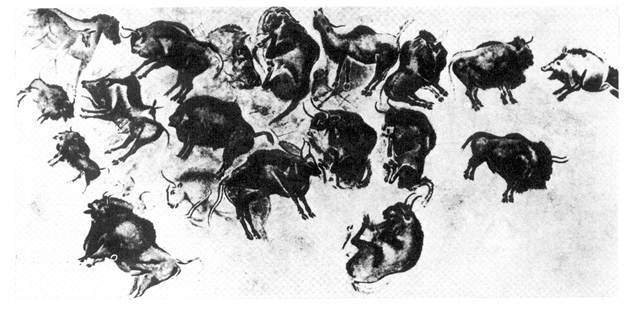

Быки пещеры Альтамира

Во Франции с творчеством наших предков можно познакомиться в нескольких широко известных на весь мир местах. На стены и своды пещеры Фон-де-Гом художники древности нанесли более восьмидесяти рисунков. Тут можно увидеть бизонов и волков, а также давно вымерших мамонтов. В пещере Нио животных ледниковой фауны не увидишь, зато много талантливо выполненных изображений животных, которые известны и в наши дни: лошадей, бизонов, баранов.

Бизоны пещеры Фон-де-Гом

Особенности палеолитической наскальной живописи

Ученые полагают, что большинство видов изобразительной деятельности появилось в начале позднего палеолита. Наши предки в это время начали создавать круглые скульптуры, делать гравировки на камнях и костях, а также искусно расписывать пещеры. Художники древности использовали в работе разные инструменты, выполненные из доступных материалов. Контуры изображений, как правило, наносили острыми резцами.

Вместо кисти у древнего человека была палочка с расщепленным кончиком. Иногда рисунки раскрашивали руками или с помощью шерсти животных. Краски были далеко не всех цветов. Обычно для их изготовления использовали красную, желтую и коричневую охру и сажу. Необычный рельф стен в пещерах использовали для создания объемных изображений. Этот прием помогал художникам делать рисунки реалистичнее. Большинство сюжетов посвящено животным – изображали лошадей, оленей, носорогов, медведей.

В отличии от живописи эпохи мезолита, композиция еще не появилась. Чаще всего рисунки не связаны между собой, это отдельные изображения, при этом размеры зачастую непропорциональные. Некоторые животные могут быть огромными по сравнению с другими, некоторые – совсем маленькими. Именно зверей чаще всего рисовали художники древности.

Окружающий мир был огромным, пугающим и не всегда понятным. Позже, в эпоху мезолита, главным героем наскальной живописи станет человек, сцены из его жизни, победы и поражения, а также появятся краски других цветов и новые инструменты.

Виды изображенных животных

Художники древности рисовали и тех животных, на которых умели охотиться, и тех, кто был приручен человеком. Благодаря наскальной живописи можно познакомиться и с давно вымершими видами – например, мамонтами и пещерными медведями.

Наши предки искусно изображали зверей в правдоподобных позах, уделяя серьезное внимание деталям. Например, размашистыми штрихами наносили шерсть, использовали разные оттенки для передачи пятен на шкурах. Некоторые рисунки выполнены так тщательно и подробно, что по ним ученые могут определить не только вид, но и подвид животных. Самые популярные у художников древности животные – бизоны и лошади. А вот изображения рыб, змей, птиц и насекомых встречаются значительно реже.

Живопись неолита стала для ученых бесценным источником информации о жизни человека каменного века, его интересах, переживаниях и заботах. Изучение наскальных рисунков продолжается и сегодня. Ученые уверены, что не все скопления изображений найдены, а значит впереди еще немало открытий, некоторые из которых могут перевернуть наше представление о мире древности.

Палеолит представляет собой важнейший культурно-исторический период каменного века. Свое название он получил благодаря тому, что основным материалом для изготовления орудий труда был камень. Эпоха палеолита имела большое значение для всего человечества, поскольку в этот период произошло накопление необходимого опыта, знаний и качеств, позволивших ему развиться в современный вид.

Характерные черты палеолита

История происхождения человека характеризуется большой временной протяженностью. Благодаря археологическим раскопкам ученым удалось установить основные этапы эволюции человека, важнейшие изобретения и проблемы, которые были характерны для каждого периода.

Палеолит представляет собой важный исторический период, во время которого происходило становление человека, формирование первобытного общества.

В эпоху палеолита природно-климатические условия, животный и растительный мир существенно отличались от современных. Люди жили небольшими сообществами, используя для своих бытовых нужды каменные орудия. В тот период они еще не могли шлифовать камень и использовать другие твердые породы, однако научились применять в своих целях дерево, кожу, кости.

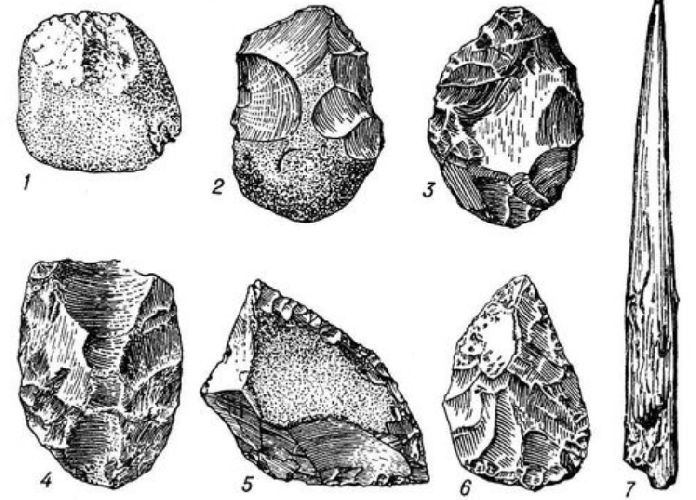

Рис. 1. Каменные орудия труда.

Для всей эпохи характерно присваивающее хозяйство: первобытные люди обеспечивали себе пропитание за счет собирательства и охоты. Скотоводство и земледелие еще не были известны, а рыболовство только начинало развиваться. Важнейшим достижением человека в эпоху палеолита стало появление речи.

§ Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Издательство: ОМЕГА-Л, ГРУППА КОМПАНИЙ, 2007 г.

§ Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники. — Москва: Архитектура-С, 2006

§ Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАРДАРИКИ, 2007 г.

§ Вячеслав Глазычев Дизайн как он есть - М.: Европа, 2006 г.

Первобытное искусство. Изобразительная и графическая культура доклассовых сообществ.

1. Искусство эпохи палеолита. (35-10 тыс. до н.э.)

2. Эпоха мезолита (10-6 тыс. до н.э.)

3. Искусство неолита (6-2 тыс. до н.э.)

4. Эпоха бронзы (2 тыс. до н.э.)

5. Искусство эпохи железа (1 тыс. до н. э.)

Древнекаменный век, или палеолит — начальный и самый длительный период в истории человечества, в развитии которого можно проследить ряд этапов: древний, или нижний палеолит (до 150 тысячелетия до и. э.), средний палеолит (150-35 тысячелетия до и. э.) и верхний, или поздний палеолит (35—10 тысячелетия до н.э.).

Поздний палеолит — наиболее важный для изучения искусств этап, так как в это время окончательно сложилась родовая организация, появилась изобразительная деятельность. Это время рождения первых религиозных воззрений: магии, тотемизма и анимистических представлений. В эту эпоху жил непосредственный предок современного человека - кроманьонец.

Поздний палеолит делится на периоды, соответствующие поступательному развитию культуры: Ориньяк-Солютрейский (35-20 тысячелетия до н. э.) и Мадлен (20—10 тысячелетия до н. э.).

Овладев в предшествующие периоды техникой изготовления примитивных каменных орудий, человек позднего палеолита, совершенствуя навыки, создавал орудия труда все более разнообразными и законченными но форме. Он уже жил не только в созданных природой убежищах, а научился строить из разного материала (дерева, костей, камня) наземные жилища. Наш далекий предок умел уже обрабатывать шкуры животных и делать из них одежду, защищая себя от холода. Сплочение родового коллектива позднего палеолита позволило вести сложную загонную охоту на крупных животных, что

В начале позднего палеолита появляются гравированные изображения, рисунки, сделанные краской, рельеф и круглая скульптура. Гравированный рисунок на камне, кости и роге исполнялся кремневым резцом; иногда рисовали просто пальцем на мягком, наносном слое глины на стенах пещеры. Краска наносилась, видимо, какими-то примитивными кистями (клок шерсти, пучок травы) или непосредственно рукой. Первобытный художник пользовался минеральными красками, сажей, мергелем. В его распоряжении были все оттенки охры — желтой, красной, темно-коричневой. Охру (окись марганца) сперва находили и использовали в натуральном виде, позже научились приготовлять, пережигая железную руду. Краска растиралась на животном жире, смешивалась с медом или соком растений.

Круглая скульптура создавалась из мягких пород камня, рога, кости, глины и, по всей вероятности, дерева. Рельеф вырезался на отдельных камнях или на стенах пещеры, где нередко использовались естественные поверхности скалы, напоминающие очертания животных. Еще ранее первобытный художник создавал натуральный макет из шкуры и кожи убитых им животных.

Почти все сюжеты посвящены животным, на которых человек охотился. Это изображения оленя, мамонта, быка, бизона, лошади, медведя, льва. Кроме животных, в искусстве палеолита встречается изображение человека, преимущественно женщины. Если изображения на стенах и потолках пещеры иногда достигают натуральной величины, то круглая скульптура делается небольших размеров.

Ориньяк-Солютрейский период (35— 20 тысячелетия до н. э.) - Первым стремлением что-то изобразить, можно считать зигзагообразные полосы на слое глины на стенах пещеры. Полосы эти перекрывают друг друга и, образуя клубки, производят впечатление, случайно проведенных прямо рукой по глине. Но для нас они ценны, прежде всего, тем, что являются самой первой в истории человечества попыткой что-то запечатлеть.

Венера Виллендорфская. Австрия. Палеолит. Эпоха Ориньяк. Высота 0,06 м.

К такого же рода попыткам можно отнести отпечатки рук на стенах пещеры. Краской намазывалась кисть руки и прикладывалась к поверхности или приложенная рука просто обводилась по контуру краской, и изображение заключалось в круг. Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что это не случайные отпечатки, а изображения, имеющие магический смысл.

Первые же рисунки животных настолько несовершенны, что почти невозможно узнать их породу.

Мадлен (20—10 тысячелетии до н. э.). Наивысший расцвет искусства палеолита падает на период Мадлен. Животные остаются главной темой, но изображаются они почти всегда в разных позах, иногда в движении.

Лучшие рисунки этого времени показывают животных пасущимися, лежащими, бегущими, дерущимися.

Если в период Ориньяк-Солютрейский краски служили только для обведения контура и для заливки отдельных частей, то в период Мадлен краской покрывается все изображение целиком, и постепенно от одноцветной росписи художник переходит к двум, а то и трем цветам различной силы тона, интенсивности.

Шедевры мадленской живописи из Альтамирской пещеры (Испания) и пещер Франции (Фон-де-Гом, Ляско, Руфиньяк) передают животных почти в натуральную величину с поразительной жизненной убедительностью.

Литература

§ Михайлов С.М. История дизайна. Том 1,2: Учеб. для вузов. — Москва: Союз Дизайнеров России, 2004

§ Михайлов С.М, Михайлова А. С.. История дизайна. Краткий курс. Учеб. для вузов. — Москва: Союз Дизайнеров России, 2004

§ Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Издательство: ОМЕГА-Л, ГРУППА КОМПАНИЙ, 2007 г.

§ Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники. — Москва: Архитектура-С, 2006

§ Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАРДАРИКИ, 2007 г.

§ Вячеслав Глазычев Дизайн как он есть - М.: Европа, 2006 г.

Первобытное искусство. Изобразительная и графическая культура доклассовых сообществ.

1. Искусство эпохи палеолита. (35-10 тыс. до н.э.)

2. Эпоха мезолита (10-6 тыс. до н.э.)

3. Искусство неолита (6-2 тыс. до н.э.)

4. Эпоха бронзы (2 тыс. до н.э.)

5. Искусство эпохи железа (1 тыс. до н. э.)

Древнекаменный век, или палеолит — начальный и самый длительный период в истории человечества, в развитии которого можно проследить ряд этапов: древний, или нижний палеолит (до 150 тысячелетия до и. э.), средний палеолит (150-35 тысячелетия до и. э.) и верхний, или поздний палеолит (35—10 тысячелетия до н.э.).

Поздний палеолит — наиболее важный для изучения искусств этап, так как в это время окончательно сложилась родовая организация, появилась изобразительная деятельность. Это время рождения первых религиозных воззрений: магии, тотемизма и анимистических представлений. В эту эпоху жил непосредственный предок современного человека - кроманьонец.

Поздний палеолит делится на периоды, соответствующие поступательному развитию культуры: Ориньяк-Солютрейский (35-20 тысячелетия до н. э.) и Мадлен (20—10 тысячелетия до н. э.).

Овладев в предшествующие периоды техникой изготовления примитивных каменных орудий, человек позднего палеолита, совершенствуя навыки, создавал орудия труда все более разнообразными и законченными но форме. Он уже жил не только в созданных природой убежищах, а научился строить из разного материала (дерева, костей, камня) наземные жилища. Наш далекий предок умел уже обрабатывать шкуры животных и делать из них одежду, защищая себя от холода. Сплочение родового коллектива позднего палеолита позволило вести сложную загонную охоту на крупных животных, что

В начале позднего палеолита появляются гравированные изображения, рисунки, сделанные краской, рельеф и круглая скульптура. Гравированный рисунок на камне, кости и роге исполнялся кремневым резцом; иногда рисовали просто пальцем на мягком, наносном слое глины на стенах пещеры. Краска наносилась, видимо, какими-то примитивными кистями (клок шерсти, пучок травы) или непосредственно рукой. Первобытный художник пользовался минеральными красками, сажей, мергелем. В его распоряжении были все оттенки охры — желтой, красной, темно-коричневой. Охру (окись марганца) сперва находили и использовали в натуральном виде, позже научились приготовлять, пережигая железную руду. Краска растиралась на животном жире, смешивалась с медом или соком растений.

Круглая скульптура создавалась из мягких пород камня, рога, кости, глины и, по всей вероятности, дерева. Рельеф вырезался на отдельных камнях или на стенах пещеры, где нередко использовались естественные поверхности скалы, напоминающие очертания животных. Еще ранее первобытный художник создавал натуральный макет из шкуры и кожи убитых им животных.

Почти все сюжеты посвящены животным, на которых человек охотился. Это изображения оленя, мамонта, быка, бизона, лошади, медведя, льва. Кроме животных, в искусстве палеолита встречается изображение человека, преимущественно женщины. Если изображения на стенах и потолках пещеры иногда достигают натуральной величины, то круглая скульптура делается небольших размеров.

Ориньяк-Солютрейский период (35— 20 тысячелетия до н. э.) - Первым стремлением что-то изобразить, можно считать зигзагообразные полосы на слое глины на стенах пещеры. Полосы эти перекрывают друг друга и, образуя клубки, производят впечатление, случайно проведенных прямо рукой по глине. Но для нас они ценны, прежде всего, тем, что являются самой первой в истории человечества попыткой что-то запечатлеть.

Венера Виллендорфская. Австрия. Палеолит. Эпоха Ориньяк. Высота 0,06 м.

К такого же рода попыткам можно отнести отпечатки рук на стенах пещеры. Краской намазывалась кисть руки и прикладывалась к поверхности или приложенная рука просто обводилась по контуру краской, и изображение заключалось в круг. Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что это не случайные отпечатки, а изображения, имеющие магический смысл.

Первые же рисунки животных настолько несовершенны, что почти невозможно узнать их породу.

Мадлен (20—10 тысячелетии до н. э.). Наивысший расцвет искусства палеолита падает на период Мадлен. Животные остаются главной темой, но изображаются они почти всегда в разных позах, иногда в движении.

Лучшие рисунки этого времени показывают животных пасущимися, лежащими, бегущими, дерущимися.

Если в период Ориньяк-Солютрейский краски служили только для обведения контура и для заливки отдельных частей, то в период Мадлен краской покрывается все изображение целиком, и постепенно от одноцветной росписи художник переходит к двум, а то и трем цветам различной силы тона, интенсивности.

Шедевры мадленской живописи из Альтамирской пещеры (Испания) и пещер Франции (Фон-де-Гом, Ляско, Руфиньяк) передают животных почти в натуральную величину с поразительной жизненной убедительностью.

Читайте также:

- Как могли оценить дворяне и церковь взятие павлом 1 под покровительством мальтийского ордена кратко

- Почему частные школы не уходят на дистанционку

- Что такое куртуазность 6 класс история кратко

- Что такое привилегии в истории 8 класс определение кратко и понятно

- Что такое дежурный администратор в детском саду