Миссионерская деятельность апостола павла кратко

Обновлено: 28.06.2024

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Моя курсовая "Принципы миссионерской деятельности св. апостола Павла"

Часть I. ДЕЛО МИССИИ

1. Цель миссии - покорение народов вере;

2. Проповедь сопряжена со страданиями;

3. Регулярность;

4. Миссия – священнодействие;

5. Миссия и заработок

6. Место молитвы в деле миссии

По учению Апостола, всем народам возвещается некая тайна. "По откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере" (Рим.14:25)

Что же это за тайна? Святитель Феофан Затворник находит ответ на этот вопрос в послании к Ефесянам. ссылка Там Апостол Павел говорит о "тайне Христовой", которая не была возвещена прежним поколениям, но была открыта Апостолам. Суть же тайны в том, "чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования" (Еф.3:6). Апостолу была уготована честь возвещать эту тайну, как он пишет римским христианам, для покорения вере всех народов.

До пришествия Сына Божия на землю только иудеи имели богообщение. Остальные же народы были как бы обрезаны от созерцания откровений истинного Бога. И вот, после Боговоплощения и создания Церкви любой народ получил возможность приблизиться ко Творцу, вне зависимости от своего географического или политического положения, языка и культуры. Надо сказать, что и для самих Апостолов это стало неким открытием. Апостол Петр, после крещения языческого сотника Корнилия получил упреки от христиан из обрезанных. Когда же он пересказал им о том, как Бог открыл ему эту тайну и "выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь" (Деян.15:18).

Вывод: Из слов Апостола можно выделить два важных момента. Первое – тайна должна быть возвещена всем народам. Второе – тайна должна быть не просто возвещена для информативности, а для того, чтобы народ был покорен, то есть вошел в мистическое Тело Христа, которое есть Церковь (Кол.1:24).

Сегодня много говорится о том, что надо просвещать русский народ. Безусловно, это необходимо, но, ведь есть народы, которые и вовсе не слышали о Христе. Про русский народ такого не скажешь, ведь, в большинстве городов есть храмы, которые напоминают о Христе, по разным статистическим данным, более 75% россиян крещены. Конечно, среди них множество людей невоцерковленных, но, тем не менее, все они слышали про Христа и Его Церковь. Апостольская же миссия заключается в возвещении крестного слова (об этом мы поговорим дальше), которое является новостью в первую очередь тем, кто живет вне христианской культуры.

В Апостольских посланиях немало мест, в которых говорится о том, что дело благовестия неименуемо связано со страданиями проповедников. Из всех Апостолов только Иоанн Богослов умер своей смертью, а остальные были убиты. Чтобы охарактеризовать нелегкий миссионерский путь Апостола Павла будет достаточно одной цитаты: "Я гораздо более [был] в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока [ударов] без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине [морской]; много раз [был] в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе" (2 Кор.11:23-27).

"Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков" (1 Кор.4:13).

Здесь первоверховный Апостол показывает, что Апостолы своей деятельностью были как бы приговорены к смерти.

Вывод: миссионерская проповедь – это не прогулка по красивым местам с итоговым списком обращенных людей. Миссия – это процесс, неразрывно сопряженный с немалыми скорбями. Пример тому – и миссионеры первых веков, и святые русские миссионеры ХIХ века. И если страдали они порой не всегда за проповедь, но сами условия жизни в отдаленных и диких местах была многотрудной.

"Я каждый день умираю" (1Кор.15:31). "Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей" (2Кор.4:11)

Готовность апостола к смерти неразрывная связана с его проповеднической деятельностью. Ведь, если бы Павел сопровождал свои путешествия молчанием, то, тогда и не подвергался бы тогда ежедневным смертельным опасностям. "Умираю каждый день" говорит о том, что его проповедь была непрестанной.

По учению святых отцов Церкви добродетелью являются доброе дело, в совершении которого человек укоренился. Если доброе дело совершать не регулярно, то оно не станет добродетелью. Это касается и вопроса миссионерского служения. Бывает так, что кто-то (миссионерская или приходская группа) проводит какую-то акцию, называя её миссионерской. И в годовых отчетах указывается, что в течении года было проведено 4-5 "миссионерских акций". К отчетам прилагаются красивые фото. Но, если сравнить эти, так называемые акции, с тем, что делали апостолы, то мы увидим, что данные мероприятия не только можно назвать "миссионерскими" лишь с натяжкой, но и то, что они вовсе несравнимы с апостольскими делами, если взять критерий их регулярности. Проповедь апостолов совершалась не два-три раз в год, и не раз в месяц. Апостолы постоянно находились в трудах, напрямую или косвенно связанных с проповеднической деятельностью. Назвать двухчасовое мероприятие с раздачей листовок и фотографиями и с улыбающихся проповедников "апостольской" (миссионерской) акцией в свете того, как совершали своё служение апостолы немного странно. Что можно назвать настоящей миссионерской акцией? Например, поездку на миссию в Таджикистан. Если бы миссионер находился бы там хотя бы месяц, то ему бы пришлось ежедневно сталкиваться или с прямой миссией, или с тем, что миссии касается косвенно.

Можно привести следующий пример важности регулярности миссии. Некоторые спрашивают о том, есть ли люди, которые пришли в храм после уличной или квартирной миссии? Ответ прост: если заниматься уличной проповедью раз в две недели, то говорить о тех, кто пришел в храм после такой проповеди будет сложно, ведь если иконописец будет приступать к работе раз в две недели, то иконами может писаться годами.

"Но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и [совершать] священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно [Богу]" (Рим.15:15-16)

Вывод: если дело благовестия сравнивается с Божественной Литургией, а проповедник – со священником, то это говорит о том, что дело миссии нужно совершать с великим трепетом и благоговением. Как священник на Литургии лишь преподносит Богу Дары, а освящает их Сам Господь, так и проповедник только лишь возвещает Евангелие, а освящает жертву в лице язычников Сам Дух Святой. Священник должен быть подготовлен к Литургии, а миссионер должен иметь определенную готовность к благовествованию.

"Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие Божие" (1Фес.2:9).

Апостол и великий благовестник вселенной Павел показывает всем пример, что и в столь напряженных проповеднических трудах возможно самому себя обеспечивать. Хотя Апостолу некоторое время и оказывалась материальная помощь от филиппийских (Фил.4:15) и македонских (2Кор.11:9) христиан, но он не хотел никого обременять собой. Живя в Фессалониках, святой Павел трудился днем и ночью. Как известно, ремеслом Апостола было плетение палаток, которому он был обучен с юности. По разъяснению святителя Феофана Затворника, Апостолы никогда не были праздны, они постоянно чередовали проповедь с ремеслом по плетению палаток.

Вывод: пример Апостола Павла показывает, что для желающего послужить Богу в деле миссии является возможным совмещение благовестия с трудами по личному заработку. Среди сотрудников миссионерских отделов часто приходится слышать недовольство и обреченность, что, мол, невозможно одновременно содержать семью и быть миссионером. Наверно, разрешение этого вопроса можно найти в жизни Апостола, который хотя и не имел семьи, но сам трудился непрерывно, и днем и ночью.

.

"Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым" (Рим.15:30-31).

Как мы видим, молитва имеет немаловажное значение в деле миссии. Даже величайший апостол просит молитв об успехе своей проповеди. Священномученик Онуфрий так говорит о важности молитвы: "Злоба людская препятствует христианской вере. И проповедникам Христова учения, смело возвещающим слово истины, нужно для успеха проповеди усердно молить Господа, чтобы он не только открыл двери сердец людей, но также устранил злые козни завистников, и если кто из них достоин явиться к восприятию истины, то и умягчил бы их жестокое сердце к уразумению и принятию слова Божия!" (Священномученик Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Курский. В защиту христианской веры. На Деян. 13:44-45). Действительно, благовестию намеренно препятствуют противящиеся Христу люди. Козни строятся различными способами, и для того, чтобы разрушить эти, порой тайные замыслы, необходимо вмешательство Господа.

"Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать" (Кол.4:3-4).

Вывод: Любой христианин может быть полезен в деле миссии.Те, кто не имеет возможности миссионерствовать может поддерживать проповедников молитвой. Есть специальные миссионерские молебны, важность которых неоценима. Но, важно, чтобы эта молитва за миссионеров не была бы формальной.

Апостольское служение св. Павла было воистину жертвой живой, святой, благоугодной Богу ( Рим.12:1 ), безраздельным служением Ему.

Но пламень христианского воодушевления св. ап. Павла не был возожжен непосредственно от Христа во время Его земной жизни. Ап. Павел не был ни спутником, ни слушателем Господа. Более того, он яростно терзал Церковь Божию, пока не возродился благодатью Божией в личном явлении ему гонимого им Христа. Поэтому у ап. Павла так сильно звучит мотив оправдания верой независимо от дел закона, благоговение перед непостижимостью судеб Божиих, о призвании каждого человека и целых народов.

Благовесте ап. Павла не было ни систематическим богословием, ни хронологическим изложением христианских событий. В его благовестии нашло отражение только то, что необходимо было для конкретных нужд тогдашних христиан. Его послания адресованы к пастве, осведомленной об историческом бытии Христа, поэтому он больше касается вопросов практического усвоения христианства. Задачи универсальной проповеди христианства диктовали и круг затрагиваемых им вопросов, и форму их выражения.

Программа 4-го класса семинарии ставит задачу усвоить как условия и обстоятельства написания посланий ап. Павла, так и их фактическое содержание, затрагиваемые Апостолом вопросы вероучения и нравоучения. Это так называемый экзегетический анализ посланий, который крайне необходим для церковно-практического служения пастырей. В программу входит также и ознакомление с Откровением св. ап. Иоанна Богослова.

Нужно отметить, что послания ап. Павла нелегко поддаются истолкованию. В них заключена такая глубина богословской мысли, их отличает такое своеобразие языка, формы изложения, что перед истолкованием отдельных мест останавливались даже такие знаменитые экзегеты, как св. Иоанн Златоуст, бл. Иероним, бл. Августин.

1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АПОСТОЛЕ ПАВЛЕ

1.1. Жизненный путь св. ап. Павла до начала его миссионерской деятельности

Апостол Павел происходил из малоазийского города Тарса Киликийского ( Деян.21:39 ) и носил еврейское имя Савл, или же Саул. Точно неизвестно, когда усвоил он себе другое имя – Павел (paulus – малый), – возможно при рождении, как римский гражданин, но не употреблял его до времени. Из Деяний (13, 9) известно, что после обращения в христианство проконсула о. Крита Сергия Павла далее везде употребляется имя Павел.

Город Тарс славился греческой Академией, образованностью своих жителей. Савл также хорошо был знаком с греческой культурой, систематическое образование он, как иудей, получил в местной синагоге. Дальнейшее образование продолжал в раввинской школе в Иерусалиме – он учился у ног знаменитого Гамалиила ( Деян.22:3 ). Здесь Апостол освоил также профессию плетения палаток, что потом давало ему материальную свободу и избавляло его от нареканий в корыстолюбии.

Но Господь провидел в Савле будущего ревнителя истинной веры. Он не отверг его за жестокие преследования, но открылся ему в чудесном явлении ( Деян.9 гл.). На пути в Дамаск Савлу явился Сам Христос, что коренным образом изменило всю его жизнь и мировоззрение. По принятии крещения Савл становится ревностным проповедником гонимого им прежде учения. Это произошло ок. 34 г.

Проповедь Савла в Дамаске вызвала злобу у иудеев, и ему было опасно оставаться там. Поэтому он удалился в Аравию на три года (34–37 гг., Гал.1:17 ), где в уединении и постигал возвышенные истины христианства.

Возвратившись в Дамаск, Савл ревностно проповедует христианство, что снова вызвало преследование со стороны иудеев, и он вынужден был спастись бегством – его спустили в корзине по городской стене ( Деян.9:23–25 ). Савл вместе с ап. Варнавой отправляется в Иерусалим, чтобы увидеться с ап. Петром и ап. Иаковом ( Гал.1:18–19 ). Пробыв здесь около 15-ти дней, он возвратился в родной Тарс ( Деян.3:30, 11, 22–26 ; Гал.1:21 ), где и оставался с 37 по 44 год, когда ап. Варнава вновь призвал его в Антиохию для дела проповеди. Здесь, в Антиохии, ученики апостолов впервые стали называться христианами ( Деян.11:26 ).

1.2. Миссионерская деятельность апостола Павла. Первое путешествие св. ап. Павла (Деян.13:4–14:27) (45–46 год по Р.Х.)

Когда ученики апостолов в Антиохии были вместе на молитве, Дух Святый повелел отделить Савла и Варнаву на дело проповеди. После поста и молитвы апостолы возложили на них руки и отправили их для благовестия. Путешествие проходило через Кипр (родина Варнавы) от Саламина до Пафа. Здесь, в Пафе, Савл поразил слепотою Елиму-волхва за противление проповеди. Видя это чудо, к вере обратился сам проконсул острова Сергий Павел. С этого времени имя Савл в книге Деяний уже не встречается – он именуется Павлом. Дальнейший путь проходил через Пергию, Антиохию Писидийскую, Иконию и Листру. В Листре ап. Павел исцелил хромого; пораженные чудом местные жители приняли апостолов за богов, сошедших с неба, и хотели принести им в жертву животных. Апостолам стоило немалых трудов убедить их не делать этого. Из Дервии обратно тем же путем апостолы возвратились в Антиохию, продолжая дело проповеди и устройство первохристианских церквей.

1.3. Апостольский Собор (Деян.15:1–29). 51 год

1.4. Второе миссионерское путешествие ап. Павла (Деян.15:36–18, 22). 52–54 гг.

Вскоре после собора ап. Павел и Варнава предприняли и второе путешествие. По причине разногласия относительно участия Марка, Варнава и Павел разошлись: Варнава, взяв Марка, пошел на Кипр, а Павел вместе с Силой пошел через Киликию. В Листре ап. Павел взял с собой Тимофея, ставшего впоследствии его любимым учеником и сотрудником ( Деян.16:1–5 ). Через Фригию и Галатию они дошли в Троаду, где к ним присоединился ап. Лука ( Деян.16:9 ), почему с этого момента повествование ведется от первого лица множественного числа.

Из Троады, призванные Духом Святым в видении некоего мужа Македонянина, апостолы переправились в Македонию и остановились в Филиппах. За исцеление одной служанки, одержимой духом прорицания, апостолы были заключены в темницу, а по чудесном освобождении отправились в Фессалонику. Оставив Силу и Тимофея в Верии, ап. Павел прибыл в Афины. Известна его знаменитая речь в Ареопаге ( Деян.17:22–31 ). Полтора года ап. Павел жил в Коринфе у Акилы и Прискиллы.

Из Коринфа около 53 г. Апостол написал свои первые два послания к Фессалоникийцам. Оставив Коринф и посетив по пути Ефес, ап. Павел через Иерусалим возвратился в Антиохию.

1.5. Третье миссионерское путешествие св. ап. Павла (Деян.18:23–23, 35), 54–58 гг.

Из Антиохии ап. Павел совместно с Тимофеем отправляется в новое путешествие – еще далее в среду языческих народов. Посетив Фригию и Галатию, он прибыл в Ефес, занимаясь в продолжение трех лет делом проповеди в училище некоего Тиранна. Из Ефеса были написаны около 57 г. первое послание к Коринфянам и послание к Галатам. В результате падения у ефесян интереса к изготовляемым идолам некий ремесленник Димитрий среброковач возбудил восстание народа против ап. Павла, что понудило его удалиться в Македонию. Встретив в Филиппах Тита, принесшего известия о жизни Коринфской Церкви и о радушном приеме первого к ней послания, ап. Павел пишет второе послание к Коринфянам (57 или нач. 58 г.); вскоре и сам ап. Павел прибыл в Коринф, где пробыл 3 месяца, написав послание к Римлянам (нач. 58 г.). На обратном пути через Македонию, собрав милостыню для бедной Иерусалимской Церкви, Апостол направился в Иерусалим. Здесь, будучи обвинен в осквернении храма, он был заключен в темницу и отправлен в Кесарию к проконсулу Феликсу, который томил его, ожидая взятки, около 2-х лет (58–60 г.). Феликса сменил Порций Фест, который готов был освободить ап. Павла, не найдя в нем достаточной вины, но Апостол, как римский гражданин, истребовал суда кесарева, в чем и был удовлетворен (24, 1 – 25, 25).

1.6. Первые римские узы св. ап. Павла (Деян.27:1–28, 16), 61–63 гг.

В сентябре 60 г. ап. Павел был отправлен под стражей в Рим. На море у о. Мелит (Мальты) произошло кораблекрушение, так что бывшие на корабле едва спаслись от гибели. Только весной 61 г. ап. Павел достиг Рима. Здесь Апостол был радушно принят христианами и, пользуясь большим снисхождением властей, свободно проповедовал христианство. В это время Филиппийская Церковь, и ранее отличавшаяся делами милосердия, прислала к апостолу Епафродита с денежным пособием. В благодарность ап. Павел пишет послание к Филиппийцам (ок. 63 г.). В это время он пишет еще три христологических послания: к Ефесянам, к Колоссянам и к Евреям (ок. 64 г.) и частное письмо к Филимону.

1.7. Четвертое миссионерское путешествие св. ап. Павла (64–66 гг.)

Согласно Преданию, после успешной защиты своего дела перед Сенатом ап. Павел был освобожден и предпринял новое путешествие на Восток, посетив ранее основанные им церкви. На о. Крите он рукоположил Тита во епископа Критского. Путешествуя далее по Малой Азии, Апостол ок. 64–65 гг. написал письмо к Титу. Затем он рукоположил Тимофея во епископа Ефесского. Снова посетил Македонию, откуда написал 1 послание к Тимофею (65 г.). В Коринфе он встретил ап. Петра, с которым дошел до Рима в 66 г. Здесь ап. Петр остался для дела благовестия, а ап. Павел осуществил путешествие в Испанию, что подтверждает св. Климент Римский. По возвращении из Испании он был взят повторно в Риме в узы, из которых ок. 67 г. написал второе послание к Тимофею в Ефес. В 67 г. во время гонения на христиан при Нероне ап. Павел был усечен мечом.

2. Послания св. ап. Павла, их подлинность, количество, внутренние и внешние особенности и порядок их расположения и изучения

С глубокой древности за подлинные принимаются 13 посланий (кроме послания к Евреям). Мураториев фрагмент (ок. 170 г.) упоминает все 14. Еретик Маркион (ок. 150 г.) исключает пастырские послания, но тем самым он свидетельствует об их существовании. У мужей апостольских, в частности, у Климента Римского, а также у Тертуллиана имеются выдержки из всех 14 посланий св. ап. Павла.

Ап. Павел пользовался услугами переписчиков. В послании к Римлянам (16, 22) таким был некий Тертий; послание к Филимону (ст. 10) и к Галатам (6, 11) написаны собственноручно. Иногда ап. Павел делает собственноручную приписку ( 1Кор.16:21 ; Кол.4:18 ), – это или приветствие, или благословение.

Язык посланий ап. Павла был греческий, но с явной окраской гебраизмами. Грамматика у него подчинена движению живой мысли и сердца со всеми их оттенками и изгибами.

А порядок посланий сложился в Церковном каноне постепенно. Послания к Церквам помещаются всегда первыми. Только послание к Евреям помещали в разных местах, но наиболее часто – в конце всех, поскольку оно было признано каноническим позднее других. Современный порядок посланий в каноне Нового Завета сообразуется с важностью обсуждаемых в них вопросов и постепенностью их раскрытия. Поэтому вначале помещается послание с изложением вопроса об оправдании (Рим.), затем идут послания об усвоении его в жизни верующих (1 и 2Кор.). Обоснование оправдания против всяких возражений и сомнений изложено в послании Галатам. Это так называемая группа сотериологических посланий.

Затем идет группа христологических посланий, раскрывающих учение о Лице совершителя спасения – Иисуса Христа (Еф., Кол., Флп., Евр.) Сюда же относится и послание к Филимону.

Третья группа посланий – нравственно-эсхатологического содержания (1 и 2Сол.), – о последних судьбах мира.

Четвертая группа – пастырские послания (1Тим.и 2Тим.и Тит.) с изложением правил устройств и руководства христианскими общинами для достижения спасения.

С точки зрения хронологической все 14 посланий можно разделить на 4 группы:

1) послания из 2-го путешествия: 1Сол.и 2Сол.ок. 53 г.;

2) послания из 3-го путешествия: 1Кор.и 2Кор.Гал.Рим. (ок. 57–58 г.) – с изложением вопросов об условиях и средствах оправдания.

3) Далее идут послания из первых Римских уз: Еф., Флп., Кол., Флм., Евр. (ок. 63–64 г.) – догматико-христологические, о лице Искупителя Иисуса Христа как Божественной Ипостаси;

4) Группа пастырских посланий (1Тим.и 2Тим.и Тит.), написанных в конце жизни ап. Павла, после освобождения его из первых римских уз (64–67 г.), и выражающих заботу о каноническом устройстве Церкви. Как предсмертный завет великого Апостола звучит второе послание к Тимофею, написанное им во время вторых римских уз, в ожидании близкой своей кончины (67 г.).

В основном каждое послание по содержанию состоит из 4-х частей: 1) вступление; 2) вероучительная часть; 3)нравоучительная часть; 4) заключение.

3. Вопросы для повторения Введения

1. Какие характерные черты благовестия св. ап. Павла.

2. Указать биографические сведения о св. ап. Павле до начала его миссионерской деятельности.

3. События первого миссионерского путешествия св. ап. Павла.

4. Участие ап. Павла на Апостольском соборе.

5. Как проходило второе миссионерское путешествие св. ап. Павла и какие послания были им написаны в это время?

6. Привести главные события, и места пребывания ап. Павла во время третьего миссионерского путешествия. Какие послания были написаны из Ефеса и Коринфа?

7. Какая причина ареста ап. Павла в Иерусалиме? Кесарийские узы Апостола. Почему ап. Павел потребовал суда у Кесаря?

8. Как содержался ап. Павел в римских узах? Какие послания были им написаны из римских уз?

9. Что известно о четвертом миссионерском путешествии ап. Павла и кончине – апостола Павла?

10. На какие группы по содержанию и по времени написания можно подразделить все послания ап. Павла?

Общественная жизнь Павла, начиная с третьего года после обращения и до мученической кончины (40 — 64 г. по Р.Х.), продолжалась четверть столетия и включала в себя три великих миссионерских путешествия (не считая кратковременных предприятий), пять посещений Иерусалима и по меньшей мере четыре года тюремного заключения в Кесарии и Риме. Некоторые считают, что Павел умер не раньше 67 или 68 г. по Р. Х. Его биографию можно разделить на пять или шесть периодов.

1. 40 — 44 г. по Р.Х. Период подготовительной деятельности в Сирии и родной Киликии — частью в одиночку, частью вместе с Варнавой, его старшим сотрудником–апостолом среди язычников.

Вероятно, именно в это посещение Иерусалима Господь явился Павлу в храме и недвусмысленно повелел ему поспешить к язычникам.[416] Если бы он еще хоть ненадолго задержался в такой близости от синедриона, он, несомненно, разделил бы участь Стефана–мученика.

Второй раз Павел и Варнава посетили Иерусалим в 44 г., в правление императора Клавдия, когда там начался голод. Апостолы пришли с благотворительной миссией: они принесли пожертвования антиохийских христиан бедствующим иудейским братьям.[417] На этот раз Павел, вероятно, не видел никого из апостолов, потому что начались гонения — Иаков был обезглавлен, а Петр схвачен и брошен в тюрьму.

Большую часть этих четырех лет своей жизни Павел занимался миссионерской работой в Тарсе и Антиохии.

2. 45 — 50 г. по Р.Х. Первое миссионерское путешествие. В 45 г. следуя воле Святого Духа, возвещенной через пророков антиохийской церкви, Павел отправился в первое большое миссионерское путешествие. Его сопровождали Варнава и Марк. Путь апостола лежал через остров Кипр и несколько провинций Малой Азии. Обращение римского проконсула Сергия Павла; осуждение и наказание волхва Елимы; поразительный успех Евангелия в Писидии и яростное сопротивление неверующих иудеев; чудесное исцеление калеки в Листрах; попытка суеверных язычников–жителей этого города поклониться Варнаве и Павлу, как богам, неожиданно сменившаяся враждебностью; побитие миссионеров камнями, их избавление от смерти и успешное возвращение в Антиохию — вот основные вехи этого путешествия, о котором подробно повествуется в Деян. 13 — 14.

Этот период завершился в 50 г. по Р. Х. известным совещанием апостолов в Иерусалиме, о котором мы подробно поговорим в следующем разделе.

3. 51 — 54 г. по Р. Х. Второе миссионерское путешествие. В 51 г., по решению Иерусалимского собора, на время прекратившего разногласия между иудейской и языческой ветвями церкви, Павел предпринял второе большое путешествие, которое сыграло ключевую роль в завоевании Греции для Христа. Себе в спутники Павел избрал Силу. Сначала он посетил ранее основанные церкви, а потом, с помощью Силы и молодого христианина Тимофея, взялся за создание новых церквей во Фригии и Галатии, где апостола, несмотря на его физические немощи, встретили с распростертыми объятиями, словно ангела Божьего.

Весной 54 г. Павел вернулся в Антиохию, пройдя через Ефес, Кесарию и Иерусалим.

В этот период он написал два послания к фессалоникийцам — самые первые из дошедших до нас литературных трудов апостола, если не считать его миссионерские проповеди, сохраненные для нас автором Деяний.

4. 54 — 58 г. по Р. Х. Третье миссионерское путешествие. Ближе к концу 54 г. Павел отправился в Ефес, и эта прославленная столица проконсульской Азии, в которой процветал культ богини Дианы, на три года стала центром его миссионерской деятельности. Потом он вновь посетил основанные им церкви в Македонии и Ахаии и провел еще три месяца в Коринфе и его окрестностях.

В этот период Павел написал великие богословские послания, обращенные к галатам, коринфянам и римлянам, ставшие кульминацией его плодотворного служения.

5. 58 — 63 г. по Р.Х. Период двух тюремных заключений, в перерыве между которыми Павел совершил зимнее путешествие из Кесарии в Рим. Весной 58 г. он в пятый и последний раз посетил Иерусалим, пройдя через Филиппы, Милит (где дал трогательное напутствие ефесским пресвитерам–епископам), Тир и Кесарию, чтобы вновь отнести бедствующим иудейским братьям пожертвования греческих христиан и этим знаком благодарности и любви еще крепче сплотить воедино две ветви апостольской церкви.

Но во время праздника Пятидесятницы какие–то фанатичные иудеи, всем сердцем ненавидевшие апостола как отступника и развратителя народа, возмутили против него жителей города и обвинили его в осквернении храма, потому что он привел туда необрезанного язычника, Трофима. Павла выволокли наружу, чтобы не осквернить кровью святое место и, несомненно, убили бы, если бы вовремя не подоспел со своими солдатами живший неподалеку римский трибун Клавдий Лисий. Из уважения к римскому гражданству этот офицер спас Павла от разъяренной толпы и на следующий день привел его на суд синедриона, одна ко бурные дебаты израильских вождей ни к чему не привели. Узнав, что на жизнь арестованного готовится покушение, Клавдий Лисий отправил его под охраной хорошо вооруженного отряда к прокуратору Феликсу в Кесарию.

В Кесарии апостола без всякого приговора продержали под стражей в ожидании суда целых два года (58 — 60). Время от времени Павел беседовал с Феликсом, который, похоже, довольно хорошо к нему относился. Апостола посещали христиане, и он каким–то неизвестным нам образом ухитрялся проповедовать Царство Божье.[420]

Когда в 60 г. на смену Феликсу прибыл новый, более терпимо относившийся к христианам прокуратор, Фест, Павел как римский гражданин апеллировал к императорскому суду и тем самым получил возможность исполнить свое давнее заветное желание — возвестить столице мира о Спасителе мира. Он вновь заявил о своей невиновности и произнес перед Фестом, царем Иродом Агриппой II (последним из династии Иродов), его сестрой Вереникой и знатнейшими жителями Кесарии блестящую речь в свою защиту, рассказав им о Христе. После этого, осенью 60 г., апостола отправили к императору. Корабль, на котором он плыл, попал в шторм и потерпел крушение, в результате чего Павлу пришлось перезимовать на Мальте. Очевидец Лука описывает это путешествие с исключительной тщательностью и точностью во всех деталях, имеющих отношение к мореплаванию. В марте 61 г. апостол вместе с несколькими верными спутниками прибыл в Рим. Узник Иисуса Христа, он был свободнее и могущественнее, чем император на троне. Шел седьмой год правления Нерона, который уже успел проявить свой скверный нрав: годом ранее он убил свою мать Агриппину и совершил много других жестокостей.

Из римского заключения Павел написал послания Колоссянам, Ефесянам, Филиппийцам и Филимону.

Но что случилось с Павлом весной 63 г., по истечении этих двух лет? Чем закончился затянувшийся суд? Был ли апостол приговорен к смерти или же суд Нерона оправдал его, дав возможность потрудиться еще один год? Этот вопрос до сих пор дискутируется в научных кругах. Некое неясное предание утверждает, что с Павла сняли выдвинутые синедрионом обвинения, после чего он вновь отправился на Ближний Восток, возможно, посетил Испанию, а затем вернулся в Рим, был вновь арестован и приговорен к смерти. Предположение о втором римском заключении Павла снимает некоторые вопросы, связанные с пастырскими посланиями — из текста последних, по–видимому, следует, что в перерыве между двумя тюремными заключениями в Риме Павел на короткое время вышел на свободу и совершил путешествие на Восток,[423] о котором умалчивают Деяния, но которое апостол планировал предпринять в случае освобождения.[424] Путешествие в Испанию, которое он также хотел совершить, возможно, но менее вероятно.[425] Если Павел вышел на свободу, это должно было произойти до начала жестоких гонений в июле 64 г., которые наверняка не обошли бы стороной великого предводителя секты христиан. По любопытному совпадению, когда подходил к концу второй год заключения Павла, в Риме появился (совершив полное приключений странствие и спасшись во время кораблекрушения) знаменитый еврейский историк Иосиф Флавий, 27 лет от роду, который использовал влияние Поппеи (жены Нерона, наполовину обращенной в иудаизм), чтобы добиться освобождения неких иудейских священников, арестованных и отправленных в Рим Феликсом.[426] Вполне вероятно, что Павел был отпущен на свободу заодно с другими пленниками–иудеями.

О том, что Павел принял мученическую смерть в царствование Нерона, единодушно говорят все древние свидетельства. В отличие от Петра, Павел был римским гражданином, поэтому его не распяли, а обезглавили.[427] По преданию, место казни Павла находится примерно в пяти километрах от Рима, близ Остийской дороги, на зеленой лужайке, которую в древности называли Aquœ Salviœ, а потом переименовали в Tre Fontane в честь трех источников, якобы чудесным образом появившихся в тех местах, куда упала кровь апостола–мученика. Впоследствии останки Павла были перенесены в базилику Сан–Паоло–фуори–ле–Мура, построенную в 388 г. Феодосием и Валентинианом и недавно реконструированную. Его прах покоится за стенами Рима, а прах Петра — в Риме. День апостола Павла отмечают вместе с днем апостола Петра, 29–30 июня.[428] Единого мнения о годе смерти Павла нет, разные источники называют разные даты в пределах 64 — 69 г. Судя по необычным обстоятельствам смерти апостола, он был казнен по официальному приговору суда — либо незадолго до ужасной массовой резни христиан на Ватиканском холме (когда гонения начались, с его римским гражданством вряд ли стали бы считаться), либо, что более вероятно, год или два спустя после этих событий. Если весной 63 г. Павел вышел на свободу, у него оставалось еще полтора года, чтобы посетить Восток и Испанию и прийти в Рим к началу Нероновых гонений (июль 64). Однако предание относит его смерть к более позднему времени и утверждает, что Петр и Павел погибли с разницей в один год. После гонений в Риме жизнь всех христиан, где бы они ни были, оказалась под угрозой.[429]

Допустим, Павел действительно вышел на свободу и предпринял еще одно путешествие на Восток. В таком случае 1 Послание к Тимофею и Послание к Титу были написаны в промежутке между первым и вторым заключением в Риме, а 2 Послание к Тимофею — во время второго заключения. Последнее послание явно проникнуто ощущением близкой мученической кончины; это нежное прощание старого апостола с любимым учеником Тимофеем, а также завещание, адресованное земной воинствующей церкви. Павел с радостью говорит о неувядающем венце, который приготовлен ему в небесной победившей Церкви.[430]

С полным основанием и без ложной скромности он называл себя потрудившимся более прочих Апостолов. Ведь именно трудами этого человека обращены к Христу тысячи людей, а христианская церковь начала становиться Вселенской. Долог был и путь его земной жизни, но немалыми были и мили, пройденные по дорогам обширной Римской империи

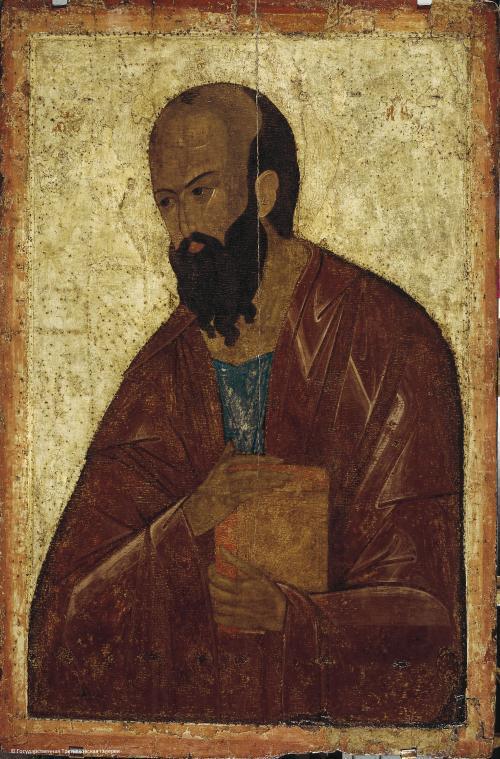

Иконография: Павел, апостол Датировки: XVI в. Первая треть XVI века. Происхождение: икона в составе Деисусного чина поступила в музей в 1941 году из церкви Покрова села Гуменец Ростовского района. Туда иконы были перенесены в 1824 году из церкви Димитрия Солунского села Поникарово Ростовского уезда. Материал: дерево, паволока, левкас, темпера Размеры иконы: высота 95 см, ширина 63 см Поясное изображение апостола Павла в трехчетвертном повороте. Инв. № И-546. © Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник. Литература: Вахрина В.И. Иконы Ростова Великого. М., 2006. № 22. С. 100-102.

Полезные материалы

Гонитель Церкви

П о Закону любое из этих, по мнению иудеев, неслыханных оскорблений Бога, заслуживало смерти. Савл гнал христиан где и как только мог. Он был честен, ревностен, по-своему, но горячо любил Бога. И вера не была посрамлена.

И не только сказал об этом, но и сделал: с проповедью христианства языческому миру он обошел большую часть Римской империи. Павел сделал то, на что не решился бы правоверный иудей:

Так, горя Божественной ревностью и не надеясь на себя, совершал Павел свой долгий путь. Долог был и путь его земной жизни, но немалыми были и мили, пройденные по дорогам обширной Римской империи.

Карта миссионерских путешествий

Карта путешествий ап. Павла

Первое: проповедь на Кипре, в Пергии и Антиохии Писидийской

Считается, что впервые Павел отправился с проповедью язычникам в 47 или 49 году по Р.Х . Начало его пути сопровождалось Божественным откровением, о котором сам Павел рассказывал позже в послание христианам Коринфа :

Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю — в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать (2 Кор. 12, 2–4).

Первыми язычниками, услышавшими проповедь Савла и Варнавы, стали:

В жизни новых христианских общин было не все гладко, да и иерусалимские христиане из евреев не всегда понимали Павла. Именно поэтому первое путешествие Павла завершается Апостольским собором 49 г. в Иерусалиме. Здесь говорили о соблюдении Закона христианами из язычников. После собора за Павлом окончательно утвердилось звание проповедника христианского учения для язычников. Проповедь среди них стала делом его жизни.

Второе: Малая Азия, Македония, проповедь в Афинах

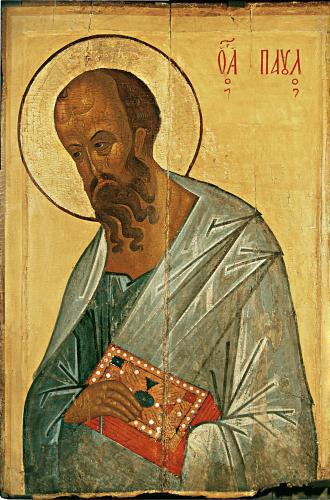

Иконография: Павел, апостол. Датировки: XVI в. Первая треть XVI века. Происхождение: икона поступила в музей в 1889 году от крестьянина села Ивашево А. Куренкова. Материал: дерево, паволока, левкас, темпера. Размеры иконы: высота 102 см, ширина 41 см. Икона из Деисусного чина. Святой представлен в трехчетвертном повороте влево. Апостол Павел держит в руках Евангелие, украшенное драгоценным окладом. Его изображение развернуто почти по горизонтали. Апостол облачен в темно-зеленый хитон и вишневый гиматий, ниспадающий с одного плеча и окутывающий его фигуру до колен. Его одежды моделированы многослойными разноцветными пробелами сложной, в основном, геометрической формы. Инв. № И-527. © Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник. Литература: Вахрина В.И. Иконы Ростова Великого. М., 2006. № 34. С. 134.

Считается, что второе миссионерское путешествие Павла относится к 50-52 г. Сначала, по слову св. Луки, он и Варнава отправились к молодым христианским церквям Антиохии, Листры и других городов, чтобы узнать об их жизни и преподать наставления. Однако, при водительстве Духа Святого, именно в этом путешествии начинается проповедь христианства в Европе.

Начало проповеди в Европе приносит Церкви не только новых последователей, но и новых проповедников Слова Божия. Среди них:

- апостолы Тимофей, Аполлос, Ераст;

- Дионисий Ареопагит;

- сотрудники друзья Павла Акилла и Прискилла.

Третье и чудеса, совершенные апостолом Павлом

Иконография: Павел, апостол Датировки: XIV в. 1387–1395. Иконописная школа или художественный центр: Константинополь. Происхождение: из храма Зачатия Богородицы Высоцкого монастыря в Серпухове, куда были присланы в 1380-1390-х из Константинополя. Материал: дерево, темпера. Размеры иконы: высота 149 см, ширина 98 см. Изображение поясное. Апостол обращен влево к Христу. Голова его немного склонена, обеими руками он прижимает к груди Евангелие. С красным обрезом и золотисто-охристом окладом, украшенным ассистом. Инв. № 12752. © Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Около 54 гг. Павел совершает путешествие в Эфес, где им основана христианская община . Здесь он пробыл три года несмотря на то, что первая попытка проповеди закончилась возмущением приверженцев богини Артемиды Эфесской. Затем посетил основанные им церкви в Коринфе, Филиппах, Милете. В Коринфе им написано послание к Римским христианам.

Посетив церкви, Павел отправился в Иерусалим, несмотря на то, что многие христиане по внушению Духа говорили об узах и скорбях, ожидающих апостола там. В Эфесе известна прощальная беседа Павла с пресвитерами церкви – первое известное его наставление священнослужителям, записанное св. Лукой (Деян. 21).

Действительно, в Иерусалиме Павел был арестован по навету иудеев, и впоследствии препровожден в Рим на суд императора.

Но главное чудо его жизни – обращение ко Христу столь великого множества людей, что апостол с полным основанием и без ложной скромности называл себя потрудившимся более прочих апостолов (1 Кор. 15,1)

Свою проповедь Павел продолжал и в Риме, где прожил 2 года. Здесь им написаны послания церквям в Филиппах, Колоссах, Эфесе.

Считается, что и знаменитое Послание к Евреям, содержащее систематическое изложение учения Христа, также относится к римскому периоду жизни апостола.

Последнее путешествие

Церковное предание считает, что около 64 года Павел был освобожден и совершил свое последнее, четвертое путешествие. Именно во время него

- ученик святого Тит посвящен им в епископа Крита;

- еще один соратник, Тимофей, возглавил церковь Эфеса.

К обоим известны послания Павла. Около 66 г. Павел отправился в Испанию, где был арестован и отправлен на суд императора.

Апостолы Петр и Павел.

По различным преданиям, он был казнен в один день с ап. Петром. Его, как римского гражданина, не отправили на крест, но усекли мечом. Другие данные говорят о том, что между кончиной Петра и смертью Павла прошло несколько лет. Однако Церковь чтит их память в один день – 12 июля (н.ст).

45–49 годы – первое миссионерское путешествие апостола Павла (Деян. 13, 1–14, 28).

Сопровождает апостола Павла апостол от 70-ти Варнава и (часть путешествия) апостол Марк.

45 год – Антиохия Сирийская, Селевкия, остров Кипр, Саламин, Паф, Пергия.

46 год – Антиохия Писидийская, Икония.

47 год – Листра, Дервия.

48 год – обратный путь: Листра, Икония, Антиохия Писидийская, область Памфилия.

49 год – Пергия, Атталия, Антиохия Сирийская.

События первого путешествия: Обращение к вере кипрского проконсула Сергия Павла в Пафе. Проповедь в синагоге в Антиохии Писидийской. Исцеление хромого в Листре, обожествление апостолов, а потом попытка побить их камнями.

49 год – участие в Апостольском Соборе в Иерусалиме. Размолвка с апостолом Варнавой.

49–52 годы – второе миссионерское путешествие апостола Павла (Деян. 15, 36–18, 22).

Сопровождают апостола Павла апостол от 70-ти Сила и апостол Лука.

49 год – Антиохия Сирийская, Тарс, Дервия, Листра.

50 год – Икония, Антиохия Писидийская, Троада, Филиппы, Фессалоники, Верия, Афины.

50–52 годы – Коринф: Первое послание Фессалоникийцам (52 год). Второе послание к Фессалоникийцам (52 год).

52 год – Ефес, Кесария, Иерусалим.

События второго путешествия: Встреча в Листре с Тимофеем. Крещение в Филиппах Лидии и темничного стража, инцидент с прорицательницей и арест апостолов. Общение с Иасоном, возмущение иудеев в Фессалониках. Проповедь апостола Павла в Афинах в ареопаге, обращение ко Христу Дионисия и Дамари. Общение в Коринфес Акилой и Прискиллой, обращение ко Христу начальника синагоги Криспа, нападение на апостола Павла иудеев, суд проконсула Ахаии Галлиона.

52 год – возвращение в Антиохию Сирийскую.

53–58 годы – третье миссионерское путешествие апостола Павла (Деян. 18, 22-21, 14).

Сопровождает апостола Павла апостол Лука.

53 год – Антиохия Сирийская, Дервия, Листра, Икония, Антиохия Писидийская.

54–57 годы – Ефес: Послание к Галатам (55 год). Первое послание к Коринфянам (57 год).

57 год – Троада, Филиппы: Второе послание к Коринфянам (57 год).

58 год – Коринф: Послание к Римлянам (58 год). Обратный путь: Филиппы, Троада, Асс, Митилены, остров Самос, Трогиллия, Мелит, остров Кос, остров Родос, Патара, Тир, Птолемаида, Иерусалим.

События третьего путешествия: Встреча в Ефесе с крестившимися Иоанновым крещением, проповедь в училище Тиранна, бунт изготовителей серебрянных сувениров. Воскрешение в Троаде юноши упавшего с третьего этажа. Беседа апостола Павла с ефесским духовенством в Милите. Пророчество Агава в доме диакона Филиппа в Кесарии.

58 год – арест в Иерусалиме.

58–60 годы – узы в Кесарии.

60–61 годы – четвертое миссионерское путешествие апостола Павла. (Деян. 27, 1–28, 16).

Сопровождает апостола Павла апостол Лука.

60 год – Кесария, Сидон, остров Кипр, Миры Ликийские, Книд, остров Крит: Хорошие пристани и Финик, остров Мальта.

61 год – Сиракузы, Ригия, Путеол, Три гостиницы, Аппиева площадь, Рим.

События четвертого путешествия: Кораблекрушение у берегов Мальты, исцеление отца начальника острова Публия.

61–63 годы – первые узы в Риме: Послание к Ефесянам (63 год). Послание к Филиппийцам (63 год). Послание к Колоссянам (63 год). Послание к Филимону (63 год).

Сразу после освобождение из уз в Риме написано послание к Евреям (63 год).

63–66 годы – Последнее путешествие апостола Павла: Ближний Восток, Крит, Македония, южная Франция, Испания.

Во время этого путешествия написаны: Первое послание к Тимофею (65 год). Послание к Титу (65 год).

66–67 годы – вторые узы в Риме. Второе послание к Тимофею (67 год).

67 год – мученическая кончина апостола Павла в Риме.

45–49 годы – первое миссионерское путешествие апостола Павла (Деян. 13, 1–14, 28).

Сопровождает апостола Павла апостол от 70-ти Варнава и (часть путешествия) апостол Марк.

45 год – Антиохия Сирийская, Селевкия, остров Кипр, Саламин, Паф, Пергия.

46 год – Антиохия Писидийская, Икония.

47 год – Листра, Дервия.

48 год – обратный путь: Листра, Икония, Антиохия Писидийская, область Памфилия.

49 год – Пергия, Атталия, Антиохия Сирийская.

События первого путешествия: Обращение к вере кипрского проконсула Сергия Павла в Пафе. Проповедь в синагоге в Антиохии Писидийской. Исцеление хромого в Листре, обожествление апостолов, а потом попытка побить их камнями.

49 год – участие в Апостольском Соборе в Иерусалиме. Размолвка с апостолом Варнавой.

49–52 годы – второе миссионерское путешествие апостола Павла (Деян. 15, 36–18, 22).

Сопровождают апостола Павла апостол от 70-ти Сила и апостол Лука.

49 год – Антиохия Сирийская, Тарс, Дервия, Листра.

50 год – Икония, Антиохия Писидийская, Троада, Филиппы, Фессалоники, Верия, Афины.

50–52 годы – Коринф: Первое послание Фессалоникийцам (52 год). Второе послание к Фессалоникийцам (52 год).

52 год – Ефес, Кесария, Иерусалим.

События второго путешествия: Встреча в Листре с Тимофеем. Крещение в Филиппах Лидии и темничного стража, инцидент с прорицательницей и арест апостолов. Общение с Иасоном, возмущение иудеев в Фессалониках. Проповедь апостола Павла в Афинах в ареопаге, обращение ко Христу Дионисия и Дамари. Общение в Коринфес Акилой и Прискиллой, обращение ко Христу начальника синагоги Криспа, нападение на апостола Павла иудеев, суд проконсула Ахаии Галлиона.

52 год – возвращение в Антиохию Сирийскую.

53–58 годы – третье миссионерское путешествие апостола Павла (Деян. 18, 22-21, 14).

Сопровождает апостола Павла апостол Лука.

53 год – Антиохия Сирийская, Дервия, Листра, Икония, Антиохия Писидийская.

54–57 годы – Ефес: Послание к Галатам (55 год). Первое послание к Коринфянам (57 год).

57 год – Троада, Филиппы: Второе послание к Коринфянам (57 год).

58 год – Коринф: Послание к Римлянам (58 год). Обратный путь: Филиппы, Троада, Асс, Митилены, остров Самос, Трогиллия, Мелит, остров Кос, остров Родос, Патара, Тир, Птолемаида, Иерусалим.

События третьего путешествия: Встреча в Ефесе с крестившимися Иоанновым крещением, проповедь в училище Тиранна, бунт изготовителей серебрянных сувениров. Воскрешение в Троаде юноши упавшего с третьего этажа. Беседа апостола Павла с ефесским духовенством в Милите. Пророчество Агава в доме диакона Филиппа в Кесарии.

58 год – арест в Иерусалиме.

58–60 годы – узы в Кесарии.

60–61 годы – четвертое миссионерское путешествие апостола Павла. (Деян. 27, 1–28, 16).

Сопровождает апостола Павла апостол Лука.

60 год – Кесария, Сидон, остров Кипр, Миры Ликийские, Книд, остров Крит: Хорошие пристани и Финик, остров Мальта.

61 год – Сиракузы, Ригия, Путеол, Три гостиницы, Аппиева площадь, Рим.

События четвертого путешествия: Кораблекрушение у берегов Мальты, исцеление отца начальника острова Публия.

61–63 годы – первые узы в Риме: Послание к Ефесянам (63 год). Послание к Филиппийцам (63 год). Послание к Колоссянам (63 год). Послание к Филимону (63 год).

Сразу после освобождение из уз в Риме написано послание к Евреям (63 год).

63–66 годы – Последнее путешествие апостола Павла: Ближний Восток, Крит, Македония, южная Франция, Испания.

Во время этого путешествия написаны: Первое послание к Тимофею (65 год). Послание к Титу (65 год).

66–67 годы – вторые узы в Риме. Второе послание к Тимофею (67 год).

Читайте также: