Колориметрические методы анализа кратко

Обновлено: 25.06.2024

История возникновения колориметрии и фотометрии, понятие и сущность, отличительные черты, достоинства и недостатки. Применение спектроколориметрии, её значение. Основа колориметрических методов, основные положения, достижение равенства поглощения света.

| Рубрика | Физика и энергетика |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 15.06.2014 |

| Размер файла | 341,8 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Министерство здравоохранения и социального развития РФ

Министерство Здравоохранения Оренбургской области

Реферат на тему

Пушишина Анастасия Константиновна

1 .Определение колориметрии

2. История возникновения колориметрии и фотометрии

3. Примеры определений

1. Определение колориметрии

Колориметрия (от лат. color -- цвет и греч. мефсю -- измеряю) -- физический метод химического анализа, основанный на определении концентрации вещества по интенсивности окраски растворов (более точно -- по поглощению света растворами).

Колориметрия -- это метод количественного определения содержания веществ в растворах, либо визуально, либо с помощью приборов, таких как колориметры.

колориметрия фотометрия свет спектроколориметрия

2. История возникновения колориметрии и фотометрии

Один из первых колориметров, созданный французским оптиком Жюлем Дюбоском, 1980.

Любопытная история возникновения колориметрии и фотометрии. Ю. А. Золотов упоминает, что Роберт Бойль (так же, как и некоторые ученые до него) использовал экстракт дубильных орешков, чтобы различить железо и медь в растворе. Однако, по-видимому, именно Бойль впервые заметил, что чем больше железа содержится в растворе, тем более интенсивна окраска последнего. Это был первый шаг к колориметрии. А первым инструментом колориметрии стали колориметры типа колориметра Дюбоска (1870), которые использовались вплоть до недавнего времени.

Более совершенные приборы -- спектрофотометры -- отличаются возможностью исследования оптической плотности в широком диапазоне длин волн видимого спектра, а также в ИК и УФ-диапазонах, с меньшей дискретностью длины волны (с использованием монохроматора).

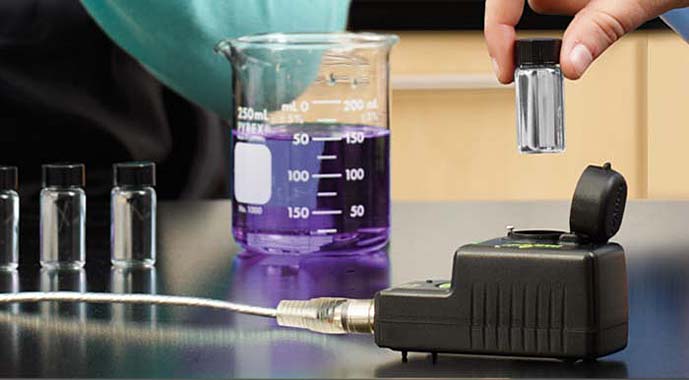

Фотоколориметры и спектрофотометры измеряют величину пропускания света при определенной длине волны света. Контроль (обычно дистиллированная вода или исходный материал без добавления реагентов) используется для калибровки устройства.

Колориметрия широко применяется в аналитической химии, в том числе для гидрохимического анализа, в частности -- для количественного анализа содержания биогенных веществ в природных водах, для измерения pH, в медицине, а также в промышленности при контроле качества.

Фотоколориметрия -- количественное определение концентрации вещества по поглощению света в видимой и ближней ультрафиолетовой области спектра. Поглощение света измеряют на фотоколориметрах или спектрофотометрах.

3. Примеры определений

Колориметрические методы основываются на фотометрическом сравнении густоты окраски исследуемого раствора, рассматриваемого в пропущенном свете, с окраской нормального раствора, содержащего определенное количество этого красящего вещества, или же с окраской некоторой эмпирически подобранной окрашенной середины, принятой за норму. В основе К. лежат следующие положения:

1) светопоглощающая сила раствора окрашенного вещества в бесцветном растворителе растет пропорционально концентрации и толщине слоя жидкости, следовательно:

2) если приготовить два раствора разной концентрации того же красящего вещества в том же бесцветном растворителе, и найти такой толщины слои их, что рассмотренные в пропущенном свете они дадут одну силу света и окраски, то толщины этих слоев обратно пропорциональны содержанию в них красящего вещества. Всякое фотометрическое сравнение сводится к определению условий, при которых наступает равенство двух освещений, поэтому и в К., рассматривая свет, прошедший через слой нормальной жидкости, и свет, проходящий через слой исследуемой жидкости, мы меняем эти слои до тех пор, пока не получим равенства в силе пропущенного света. Так как поглощение окрашенными растворами лучей разного цвета (различной длины волны) растет неодинаково с увеличением содержания красящего вещества, то лишь при равенстве в силе пропущенного света наступит и равенство окраски; при невыполнении первого условия, цвета растворов будут слегка другие.

Довести два слоя раствора до равенства поглощения света можно: 1) добавляя при постоянной толщине слоя в один из них бесцветного растворителя до тех пор, пока сила пропущенного света и окраска его не будут одинаковы; по количеству прибавленного растворителя можно легко рассчитать отношение концентрации исследуемого раствора и нормального; 2) удлиняя более слабо окрашенный слой жидкости до тех пор, пока поглощение света двумя слоями раствора не будет одинаково; тогда обратное отношение высот слоев жидкости даст отношение их концентрации.

По первому методу, теоретически более совершенному, был устроен один из первых колориметров, а именно колориметр Гутон-Лабильярдьера, построенный Саллероном. Он представлял зачерненный внутри деревянный ящик, в одной из боковых стенок которого прорезаны были две щели, освещенные извне светом, отраженным от зеркала. За щелями стоят две одинаковой толщины кюветки с плоскими стеклянными стенками; в одной из них находится нормальная жидкость определенной концентрации, в другой исследуемый раствор. В противоположной стенке прорезаны отверстия для глаз наблюдателя, в поле зрения которого видны две окрашенные щели. Прибавляя в более крепкий раствор бесцветного растворителя из градуированной бюретки, наблюдатель стремится достигнуть равенства освещений и окраски щелей; по количеству прибавленного растворителя рассчитывается концентрация раствора. Неудобство этого прибора заключается в самом методе, причина же малой точности даваемых им результатов лежит в его конструкции; действительно, глаз способен легко сравнивать освещение и окраску лишь двух соприкасающихся полей, по мере же удаления их друг от друга трудность сравнения увеличивается. Удобнее колориметры, основанные на 2-м методе, например колориметр Вольфа, один из первых, построенных по этому типу. Он состоит из 2-х стеклянных трубок A и B, деленных на мм, закрытых снизу пришлифованными пластинками и снабженных кранами (фиг. 1).

Свет, идущий от зеркала C, проходит через трубки и, дважды отразившись в стеклянных призмах D, выходит двумя смежными пучками из верхней общей плоскости призм. Наблюдатель смотрит через направленную на эту плоскость лупу и видит поле зрения, разделенное линией -- гранью касания двух призм -- на две части; одна половина освещена светом, прошедшим через A, другая через B. В A, положим, наливают до некоторой высоты нормальный раствор, B наполняют исследуемым раствором и выпускают из A и B,посредством кранов, жидкости до тех пор, пока обе половины поля не окажутся одинаковыми и линия раздела не исчезнет. Тогда обратное отношение высот столбов жидкостей в A и B даст отношение их концентраций; для облегчения вычисления высоту столба менее концентрированной жидкости берут равным 100 мм. Дюбоск значительно упростил обращение с прибором, заменив краны двумя массивными стеклянными цилиндрами T, T (фиг. 2), с плоско отшлифованными основаниями, которые по желанию могут быть более или менее глубоко опущены в стаканчики C и C; это дает возможность удобно менять толщину слоя жидкости между нижней плоскостью цилиндров и дном стаканчика, т. е. именно толщину слоя, через который проникает свет.

Этот тип приборов весьма удобен. Для увеличения их чувствительности рекомендуют пользоваться иногда дымчатыми стеклами, поставленными на пути лучей, или прозрачными (желатиновыми или коллодионными) окрашенными пленками, подобранными так по отношению к цвету растворов, чтобы различной толщины слои давали через них не только разную силу света, но и заметно разное окрашивание. Прибор можно еще улучшить, усовершенствовав фотометрическую часть его; так, в последнее время к К. применили принцип фотометра (см.) Бунзена, в виде, данном ему Луммером и Бродгуном (фиг. 3).

Луч G1, идущий из A, попадает в призму P, которая кончается частью шаровой поверхности с пришлифованной фасеткой; этой фасеткой P прижимается к другой призме p. Пучок лучей G1отражается внутри призмы и та часть его, которая попадает на фасетку, следует дальше черезp в лупу L; остальные лучи рассеиваются, отражаясь от шаровой поверхности. Пучок G2отражается лишь от частей призмы p, не соприкасающихся с фасеткой, лучи же попадающие в место соприкосновения проходят насквозь вверх. Глаз видит в поле зрения светлое пятно на темном фоне или темное пятно на светлом, смотря по тому, сильнее ли пучок G1 или G2; исчезновение пятна указывает на равенство освещения.

Значительной точности достигла К. с устройством поляризационных колориметров. Первый подобный прибор построен Дюбоском, но наиболее известен поляризационный колориметр Крюсса. Основные части его те же, что у колориметра Дюбоска, но, как видно по фиг. 4, лучи из A и B, проходя через поляризующую призму выходят двумя смежными пучками, поляризованными в двух перпендикулярных плоскостях; перед лупой поставлена анализирующая призма Николя (см.).

Если вращать Николеву призму, то попеременно то одно поле, то другое будут темнеть, но перед призмой вставлена еще двойная кварцевая пластинка, одна половина которой вращает плоскость поляризации вправо, другая влево; линия деления кварца перпендикулярна к линии деления световых пучков, и поэтому поле зрения представляется разделенным на 4 части. Ввиду того, что кварц вращает плоскость поляризации неодинаково для разных лучей, все поля будут вообще казаться разноокрашенными, и лишь в одном положении Николевой призмы все поля будут казаться одинаково освещенными, и накрест лежащие поля одинаково окрашенными. Если сосуды A и B будут наполнены жидкостями, то равенство освещения и окраски нарушится и восстановится лишь тогда, когда слои A и B будут эквивалентны, т. е. обратное отношение их толщин будет равно отношению их концентраций. Этот колориметр значительно точнее ранее описанных, так как глаз весьма чувствителен к одновременным переменам освещения и окраски двух смежных полей. Бывают случаи, когда указанные колориметрические методы не приводят к цели -- это когда нужно определить присутствие и количество красящего вещества, прибавленного для фальсификации окрашенной жидкости (так иногда окраску красного вина улучшают прибавлением фуксина); общий цвет раствора фуксиновых солей тот же, что у природного красного вина, поэтому обыкновенные колориметрические методы не дают в этом случае ответа. Тогда прибегают к спектроколориметрии, т. е. к сравнению состава света, прошедшего через нормальную жидкость, с составом света, прошедшего через испытуемую. Для этой цели оба пучка света разлагаются спектроскопом и сравнивают силы света различных частей полученных двух спектров. Первый спектроколориметр построен Крюссом (подробнее см. Спектральный анализ, Спектрофотометр).

Применения К. Колориметрическими методами пользуются в аналитической химии тогда, когда требуется быстро определить количественное содержание в растворе окрашенного вещества, или когда содержание этого вещества столь незначительно, что обыкновенными аналитическими методами его трудно определить; при этом иногда содержащееся в растворе вещество само не окрашено, но может быть переведено в окрашенное соединение. Основные условия для успеха колориметрического опыта: точно известный состав нормальной жидкости, отсутствие мути в жидкостях и равенство их t°; глаз наблюдателя должен быть неутомленным, между отдельными опытами должно дать глазу отдохнуть. Точность определения от 0,1-1,0%, чувствительность во многих случаях чрезвычайно велика. Примеры применения К.: 1) определение содержания медного купороса в растворе; если раствор слишком слабый (мало окрашен), то прибавлением нашатырного спирта в избытке переводят нормальный и исследуемый растворы в более сильно окрашенные растворы аммиачно-медной соли. 2) Определение содержания хлора в воде; к воде прибавляют раствора азотнокислого серебра -- выделившееся хлористое серебро придает раствору опалесцирующий молочный цвет, который сравнивается с цветом нормального раствора хлористого натра (поваренной соли), также обработанного азотнокислым серебром. 3) Содержание красящего начала в красильных деревах, в индиго, в кошенили и т. д.

К. служит также для определения содержания в крови красящего начала -- гемоглобина, для каковой цели строят особенные приборы -- гемометры. В промышленности К. пользуются часто для определения достоинства различных продуктов по их окраске, например для определения достоинства (степени очистки) керосина, смазочных масел, пива, вина и т. д., также, на сахарных заводах для определения обесцвечивающей способности животного угля и т. д. Для этих целей выработан целый ряд специальных типов колориметров, служащих каждый для одного из упомянутых испытаний.

Подобные документы

Исследование спектров поглощения электромагнитного излучения молекулами различных веществ. Основные законы светопоглощения. Изучение методов молекулярного анализа: колориметрии, фотоколориметрии и спектрофотомерии. Колориметрическое определение нитрита.

курсовая работа [476,8 K], добавлен 01.06.2015

Составляющие тока заряжения. Способ осуществления выборки. Виды импульсных методов. Нормальная импульсная вольтамперометрия: влияние адсорбции, достоинства и недостатки, используемые приборы и материалы, отличительные черты от дифференциально-импульсной.

контрольная работа [387,9 K], добавлен 07.06.2011

Понятие точечного источника света. Законы освещенности, поглощения Бугера, коэффициент поглощения. Использование для измерения освещенности фотоэлемента, величина тока которого пропорциональна освещенности фотоэлемента. Обработка экспериментальных данных.

лабораторная работа [241,8 K], добавлен 24.06.2015

Оптические свойства полупроводников. Механизмы поглощения света и его виды. Методы определения коэффициента поглощения. Пример расчета спектральной зависимости коэффициента поглощения селективно поглощающего покрытия в видимой и ИК части спектра.

реферат [1,2 M], добавлен 01.12.2010

Теория атомно-абсорбционных измерений: излучение и поглощения света, понятие линии поглощения и коэффициента поглощения, контур линии поглощения. Принцип работы лазера. Описание работы гелий-неонового лазера. Лазеры на органических красителях.

Задачей аналитической химии является определение содержания тех или иных веществ в исследуемой системе наиболее быстрыми, точными и рациональными методами. В зависимости от поставленных задач используется реакция, которая либо только обнаруживает их присутствие, либо позволяет определить их количество в системе. В первом случае мы имеем дело с качественным, а во втором – с количественным анализом.

Физико-химические методы анализа основаны на взаимосвязи между составом системы и её физическими и физико-химическими свойствами.

Физико-химические методы анализа классифицируется соответственно используемым свойствам системы. В оптических методах анализа используется связь между оптическими свойствами системы:

3. Преломлением света.

4. Вращением плоскости поляризации плоскополяризованного света.

5. Вторичным свечением вещества – и её составом.

Сюда относятся соответственно:

1. Колориметрический анализ.

2. Нефелометрический и турбидиметрический анализ.

3. Рефрактометрический анализ.

4. Поляриметрический анализ.

5. Люминесцентный анализ.

Колориметрический метод анализа

Метод анализа, основанный на сравнении качественного и количественного изменения световых потоков при их прохождении через исследуемый и стандартный растворы, называется колориметрическим методом анализа.

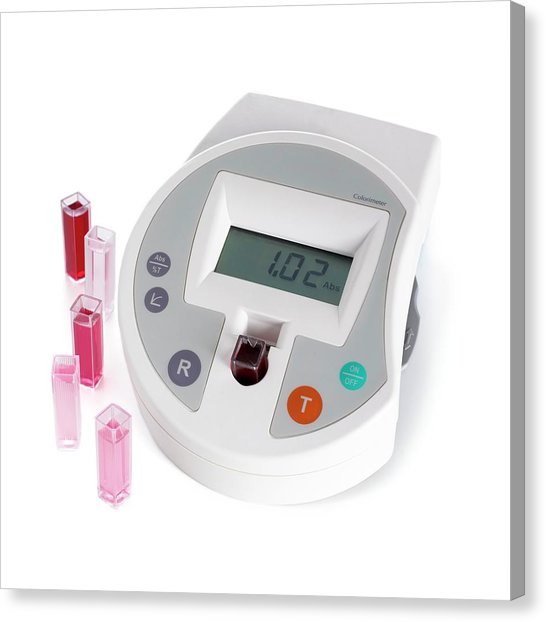

Правильнее этот вид химического анализа называть абсорбционным спектральным анализом, так как он, в сущности, основан на измерении ослабления светового потока, происходящего вследствие избирательного поглощения света определяемым веществом. Различают спектрофотометрический и фотометрический методы абсорбционного анализа. Спектрофотометрический метод основан на измерении в монохроматическом потоке света (света определённой длины волны). Фотометрический метод основан на измерениях в не строго монохроматическом пучке света. Для измерений используют приборы – фотоэлектрические колориметры и спектрофотометры.

Фотоэлектрический колориметр является универсальным прибором и предназначается для определения концентрации окрашенных растворов, взвесей, эмульсий, и коллоидных растворов путем сравнения двух световых потоков, проходящих через эталонный и испытуемый образец. Принципиальная схема фотоколориметра ФЭК-М приведена на рис. 1.

Спектрофотометрами называют приборы, позволяющие производить измерения светопоглощения образцов в узких по спектральному составу пучках света (монохроматический свет). Спектрофотометры позволяют разлагать белый свет в непрерывный спектр, выделять из этого спектра узкий интервал длин волн, в пределах которого световой пучок можно считать монохроматическим (ширина выделяемой полосы спектра 1 – 20 нм), пропускать изолированный пучок через анализируемый раствор и измерять с высокой степенью точности интенсивность этого пучка.

Поглощение света окрашенным веществом в растворе измеряют, сравнивая его с поглощением нулевого раствора. В качестве примера на рисунке 2 приведена оптическая схема спектрофотометра СФ-4.

ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Введение

Задачей аналитической химии является определение содержания тех или иных веществ в исследуемой системе наиболее быстрыми, точными и рациональными методами. В зависимости от поставленных задач используется реакция, которая либо только обнаруживает их присутствие, либо позволяет определить их количество в системе. В первом случае мы имеем дело с качественным, а во втором – с количественным анализом.

Физико-химические методы анализа основаны на взаимосвязи между составом системы и её физическими и физико-химическими свойствами.

Физико-химические методы анализа классифицируется соответственно используемым свойствам системы. В оптических методах анализа используется связь между оптическими свойствами системы:

3. Преломлением света.

4. Вращением плоскости поляризации плоскополяризованного света.

5. Вторичным свечением вещества – и её составом.

Сюда относятся соответственно:

1. Колориметрический анализ.

2. Нефелометрический и турбидиметрический анализ.

3. Рефрактометрический анализ.

4. Поляриметрический анализ.

5. Люминесцентный анализ.

Колориметрический метод анализа

Метод анализа, основанный на сравнении качественного и количественного изменения световых потоков при их прохождении через исследуемый и стандартный растворы, называется колориметрическим методом анализа.

Правильнее этот вид химического анализа называть абсорбционным спектральным анализом, так как он, в сущности, основан на измерении ослабления светового потока, происходящего вследствие избирательного поглощения света определяемым веществом. Различают спектрофотометрический и фотометрический методы абсорбционного анализа. Спектрофотометрический метод основан на измерении в монохроматическом потоке света (света определённой длины волны). Фотометрический метод основан на измерениях в не строго монохроматическом пучке света. Для измерений используют приборы – фотоэлектрические колориметры и спектрофотометры.

Фотоэлектрический колориметр является универсальным прибором и предназначается для определения концентрации окрашенных растворов, взвесей, эмульсий, и коллоидных растворов путем сравнения двух световых потоков, проходящих через эталонный и испытуемый образец. Принципиальная схема фотоколориметра ФЭК-М приведена на рис. 1.

Спектрофотометрами называют приборы, позволяющие производить измерения светопоглощения образцов в узких по спектральному составу пучках света (монохроматический свет). Спектрофотометры позволяют разлагать белый свет в непрерывный спектр, выделять из этого спектра узкий интервал длин волн, в пределах которого световой пучок можно считать монохроматическим (ширина выделяемой полосы спектра 1 – 20 нм), пропускать изолированный пучок через анализируемый раствор и измерять с высокой степенью точности интенсивность этого пучка.

Поглощение света окрашенным веществом в растворе измеряют, сравнивая его с поглощением нулевого раствора. В качестве примера на рисунке 2 приведена оптическая схема спектрофотометра СФ-4.

Колориметрия как метод химического анализа применяется для определения концентрации определенного вещества в растворе. Метод позволяет работать с окрашенными растворами или растворами, которые можно сделать окрашенными в результате определенной химической реакции.

Основы колориметрии

Химические методы анализа с помощью колориметрии основаны на законе Бугера—Ламберта—Веера, который гласит, что интенсивность окраски зависит от концентрации окрашенного вещества в растворе и от толщины слоя жидкости.

С помощью различных методик колориметрии можно оценивать количественное содержание определенных веществ в растворе с достаточно высокой точностью — обычно она составляет 0,1-1 %. Эта точность, как правило, не уступает точности, с которой определяют концентрации в результате гораздо более сложных и дорогих химических анализов, и достаточна для многих задач — не только производственных, но и экспертного характера. Колориметрическими методами можно определять концентрации веществ вплоть до 10−8 моль/л.

Колориметрические методы используют визуальное сравнение или сравнение с помощью приборов — фотоколориметров или спектрофотометров. Сравнение производится прямым или компенсационным методами.

Прямой метод

Прямой метод предусматривает сравнение степени окрашиваемости исследуемого раствора при определенной температуре и в определенном слое жидкости с эталонным раствором. Эталон содержит точно известное количество окрашивающего вещества при той же температуре и в том же слое жидкости.

Иногда сравнение производится с дистиллированной водой. Как правило, подобные методы опираются на применение фотоколориметров или спектрофотометров. Эти приборы измеряют силу тока, зависящую от интенсивности излучаемого света, пропущенного через исследуемый раствор.

Точность аппаратного измерения выше, чем визуального. Применяют также визуальный метод сравнения интенсивности окраски раствора с эталонными растворами, концентрация вещества в которых известна.

Компенсационный метод

Компенсационный метод основан на доведении окраски исследуемого образца до эталонной. Растворы, с помощью различных оптических приспособлений — зеркал, стекол и призм помещают в приборе таким образом, чтобы они совмещались в поле зрения исследователя. Глаз способен с высокой точностью фиксировать одинаковость окраски двух образцов. В некоторых приборах задача облегчается тем, что при совпадении интенсивности окраски исчезает визуальная граница, первоначально разделяющая растворы.

Для того чтобы привести изучаемый раствор к эталонному, к нему добавляют прозрачный растворитель или увеличивают высоту слоя жидкости. Потом из значения величины добавленного разбавителя или высоты слоя раствора выводят количественную характеристику концентрации красящих веществ в растворе. Компенсационные методы применяются в визуальных колориметрах и в фотоколориметрах. Они наиболее практичны, так как на них не влияют посторонние факторы — например, температура.

Когда и где применяются колориметрические методы

Колориметрические методы для химического анализа применяются в тех случаях, когда точно известен химический состав раствора; раствор прозрачен; имеется эталонный образец; температуры образца и исследуемого раствора равны. С помощью этих методов удается определять концентрации веществ и в неокрашенных растворах, если есть возможность с помощью добавления определенного реактива сделать раствор окрашенным.

Колориметрия используется:

— в аналитической химии;

— в медицине (содержание крови);

— для контроля качества питьевой воды и сточных вод;

— в пищепроме для определения степени очистки вина, пива, сахара;

— в промышленности — для анализа состава смазочных масел, керосина.

Достоинства колориметрических методов:

— простота;

— нет необходимости в дорогом оборудовании;

— оперативность измерений, возможность проведения анализов прямо на производстве;

— возможность определения очень малых концентраций веществ, которые другими методами химического анализа вычислить сложно.

Интенсивность окраски растворов можно измерять различными методами. Различают субъективные (или визуальные) методы колориметрии и объективные (или фото колориметрические).

Визуальными называются такие методы, при которых оценку интенсивности окраски испытуемого раствора делают невооруженным глазом.

При объективных методах колориметрического определения для измерения интенсивности окраски испытуемого раствора вместо непосредственного наблюдения пользуются фотоэлементами. Определение в этом случае проводят в специальных приборах — фотоколориметрах, откуда и метод получил название фотоколориметрического.

Визуальные методы. К визуальным методам относятся:

1) метод стандартных серий;

2) метод дублирования (колориметрическое титрование);

3) метод уравнивания.

Метод стандартных серий. При выполнении анализа методом стандартных серий интенсивность окраски анализируемого окрашенного раствора сравнивают с окрасками серии специально приготовленных стандартных растворов (при одинаковой толщине слоя).

Колориметрическое титрование (метод дублирования). Этот метод основан на сравнении окраски анализируемого раствора с окраской другого раствора — контрольного. Для приготовления контрольного раствора готовят раствор, содержащий все компоненты исследуемого раствора, за исключением определяемого вещества, и все употреблявшиеся при подготовке пробы реактивы, и к нему добавляют из бюретки стандартный раствор определяемого вещества. Когда этого раствора будет добавлено столько, что интенсивности окраски контрольного и анализируемого раствора уравняются, считают, что в анализируемом растворе содержится столько же определяемого вещества, сколько его было введено в контрольный раствор.

Метод уравнивания. Этот метод основан на уравнивании окрасок анализируемого раствора и раствора с известной концентрацией определяемого вещества — стандартного раствора.

Существуют два варианта выполнения колориметрического определения этим методом.

По первому варианту уравнивание окрасок двух растворов с разной концентрацией окрашенного вещества проводят путем изменения толщины слоев этих растворов при одинаковой силе проходящего через растворы светового потока. При этом, несмотря на различие концентраций анализируемого и стандартного растворов, интенсивность светового потока, проходящего через оба слоя этих растворов, будет одинакова.

Соотношение между толщинами слоев и концентрациями окрашенного вещества в растворах в момент уравнивания окрасок будет выражаться уравнением:

где — толщина слоя раствора с концентрацией окрашенного вещества ; — толщина слоя раствора с концентрацией окрашенного вещества .

В момент равенства окрасок отношение толщин слоев двух сравниваемых растворов обратно пропорционально отношению их концентраций.

На основании приведенного уравнения, измерив толщину слоев двух одинаково окрашенных растворов и зная концентрацию одного из этих растворов, легко можно рассчитать неизвестную концентрацию окрашенного вещества в другом растворе.

Для измерения толщины слоя, через который проходит световой поток, можно применять стеклянные цилиндры или пробирки, а при более точных определениях специальные приборы — колориметры.

По второму варианту, для уравнивания окрасок двух растворов с различной концентрацией окрашенного вещества, через слои растворов одинаковой толщины пропускают световые потоки различной интенсивности.

В этом случае оба раствора имеют одинаковую окраску, когда отношение логарифмов интенсивностей падающих световых потоков равно отношению концентраций.

В момент достижения одинаковой окраски двух сравниваемых растворов, при равной толщине их слоев, концентрации растворов прямо пропорциональны логарифмам интенсивностей падающего на них света.

По второму варианту определение может быть выполнено только с помощью колориметра.

Фотоколориметрические методы. Все фотоколориметрические методы определения основаны на одном общем принципе. Световой поток проходит через кювету или пробирку, наполненную испытуемым окрашенным раствором. Прошедший через раствор световой поток воспринимается фотоэлементом, в котором световая энергия превращается в электрическую. Возникающий при этом электрический ток измеряют при помощи чувствительного гальванометра. Как показал А. Г. Столетов, сила электрического тока, возникающего при действии световой энергии на фотоэлементу прямо пропорциональна интенсивности освещения.

Для определения этим методом концентрации исследуемого вещества измеряют оптическую плотность испытуемого раствора и эталонного раствора, концентрация которого известна . Расчет проводят по формуле:

Основными преимуществами фотоколориметрических методов измерения интенсивности окраски являются быстрота и легкость определений при высокой их точности.

Нашей промышленностью выпускаются фотоколориметры марки ФЭК-М, в которых интенсивности световых потоков измеряются с помощью селеновых фотоэлементов. Действие прибора основано на принципе уравнивания интенсивности двух световых потоков при помощи щелевой диафрагмы. Подробное изложение конструкции прибора и порядок работы на нем даются в прилагаемых к прибору паспорте и инструкции.

Построение калибровочной кривой. При массовых фотоколориметрических анализах, определяя концентрацию испытуемого раствора, не сравнивают каждый раз его светопоглощение со светопоглощением эталонного раствора, а предварительно строят так называемую калибровочную кривую. Для этого пользуются серией эталонных растворов различной концентрации. Имея такую кривую, при определении концентрации испытуемого раствора достаточно измерить его светопоглощение и по калибровочной кривой найти величину концентрации, соответствующую найденному светопоглощению.

Для построения калибровочной кривой нужно приготовить серию эталонных растворов, содержащих разные количества определяемого вещества. Сначала приготовляют стандартный раствор, содержащий строго определенное количество исследуемого вещества. С помощью бюретки отбирают в мерные колбы емкостью различные, точно измеренные объемы этого стандартного раствора и соответствующих реактивов, вызывающих окраску анализируемого раствора. Затем содержимое каждой мерной колбы разбавляют дистиллированной водой, доводя объем раствора до метки.

С помощью фотоколориметра измеряют оптические плотности приготовленных эталонных растворов и результаты измерений записывают в виде таблицы.

Пример такой записи приведен ниже:

На основании полученных результатов строят кривую зависимости оптической плотности раствора от его концентрации. Это и есть калибровочная кривая (рис. 91).

Рис. 91. Зависимость оптической плогности раствора от концентрации (калибровочная кривая).

Для ее построения на миллиметровой бумаге откладывают по оси абсцисс значения концентраций эталонных растворов, а по оси ординат — величины их оптических плотностей. Затем из точек, найденных на осях, восстанавливают перпендикуляры, и точки их пересечения соединяют одной линией.

Колориметрический метод – анализ, основанный на сравнении насыщенности окраски исследуемого и известного вещества. Результаты физико-химических тестов имеют большую ценность для многих отраслей науки, но больше всего исследование применяется в медицине.

Сущность колориметрического метода

Существует много видов анализов, при помощи которых определяют химический состав веществ. Какие-то из них универсальные и широко применяются в самых различных областях, другие – специфические, обладающие более высокой точностью. Колориметрический метод относится к универсальным.

Сущность анализа заключается в том, что насыщенность цвета раствора с неизвестной концентрацией сравнивается с окраской стандартного раствора. В процессе анализа в результате взаимодействия исследуемого компонента с определенным реагентом образуется окрашенное соединение. После завершения реакции полученный оттенок сравнивают с цветом растворов, концентрация которых уже известна.

Считается, что основоположник колориметрии – Роберт Бойль. Он использовал выжимку дубильных орешков, чтобы отличить в растворе железо от меди. Именно Бойль обратил внимание, что чем больше концентрация железа в растворе, тем насыщеннее тон последнего.

Колориметрия

Колориметрия – метод определения количества вещества в растворах. В основе анализа лежит закон Бугера-Ламберта-Бера: при попадании пучка света в плотный поглощающий слой вещества его интенсивность ослабевает.

Колориметрический метод определения концентрации вещества может использовать визуальное сравнение либо сравнение при помощи специальных приборов для измерения интенсивности цвета. Сравнение выполняется прямым и компенсационным способом.

- Прямой. Метод подразумевает сравнение уровня цвета исследуемого раствора при определенной плотности и температуре жидкости с эталонным раствором. При применении фотоколориметров и спектрофотометров в качестве эталонного раствора используют дистиллированную воду. Устройства измеряют силу тока, которая зависит от интенсивности света.

- Компенсационный. В основе метода лежит доведение окраски изучаемого образца до эталонной. Результат достигается путем добавления растворителя либо увеличением высоты слоя окрашиваемой среды.

Использование спектрофотометра, монохроматора и других точных приборов еще больше упрощает и без того несложный метод исследования и позволяет увеличить точность результатов. Эти приборы способны измерять величину пропускной способности света и определять длину волны.

Где применяется анализ

Колориметрический метод анализа применяется в том случае, когда известен точный химический состав, есть эталонный образец для сравнения, а температура исследуемого и эталонного образца одинаковая. Если необходимо быстро определить количество окрашенного вещества, но его так мало, что применить аналитический способ невозможно.

Колориметрия широко применяется в медицине при клинических биохимических исследованиях и в других областях:

- фармакологическая промышленность;

- пищевая и алкогольная промышленность;

- агрономия (определение качества почвы).

Достоинства и недостатки

Колориметрический метод, как и любой другой, имеет плюсы и минусы.

К достоинствам можно отнести следующее:

- простота проведения анализов, минимум подготовительных процедур;

- возможность проведения тестирования даже при маленьком количестве исследуемого материала;

- нет необходимости в дорогостоящем оборудовании, хотя последнее время все чаще применяются современные устройства, которые стоят недешево. Но обеспечивают максимально точный результат.

Недостатки: малая по сравнению с аналитическими методами точность анализа.

Биуретовый метод определения белка

Белок в сыворотке крови – показатель, отражающий состояние гомеостаза. Увеличение концентрации высокомолекулярного соединения в крови называется гиперпротеинемия, низкое содержание – гипопротеинемия.

Белки в сыворотке крови имеют разный состав, структуру, свойства, выполняют разные функции. Они делятся на ферменты, гормоны, иммуноглобулины и прочие. Для всех групп белков присущ ряд общих характеристик, на основе которых были разработаны методы определения высокомолекулярных органических соединений в биологических жидкостях.

Из всех способов в клинической биохимии наиболее часто применяются колориметрические методы определения белка. Они относительно дешевые, что важно для бюджетных организаций. и достаточно просты. Самый распространенный - биуретовый метод. Суть метода: белки в щелочной среде вступают в реакцию с сульфатом меди и образуют соединения фиолетового цвета. По насыщенности окрашивания определяют содержание белка в крови. Биоматериал для анализа берут утром натощак.

Анализ отличается высокой точностью, но есть факторы, которые влияют на концентрацию белка в крови:

Определение железа

Количество железа в крови – один из основных показателей при диагностике различных заболеваний. Вещество сконцентрировано в гемоглобине, обеспечивающем транспортировку кислорода в ткани. Для определения железа колориметрическим методом чаще всего в качестве основного реактива используется раствор батофенантролина (0,02%). Биоматериал – сыворотка без следов гемолиза.

Суть метода: при взаимодействии ионов двухвалентного железа и сульфатированого батофенантролина образуется окрашенный комплекс, насыщенность которого определяется фотометрически. Чтобы получить прозрачный раствор необходимо соблюдать правила забора биоматериала, но для точного определения оптических плотностей железо-лигандных комплексов высвобождают железо из гемоглобина при помощи гидроксиламина и детергентов (додецилсульфат натрия). По результату теста определяют наличие и степень патологии. В норме концентрация железа должна составлять:

- 14,2 – 26,0 мкмоль/л (мужчины);

- 10,6- 21,7 мкмоль/л (женщины).

Дефицит железа обычно связан с кровопотерями, недостаточном поступлении его с питанием или плохим всасыванием в ЖКТ.

Определение холестерина

Холестерин – органическое вещество, содержащееся в оболочке клеток многих организмов, включая человека. Он необходим для выработки холекальциферола и стероидных гормонов. Нормальным считается уровень холестерина 3,37-5,2 ммоль/л. Повышенное содержание – одна из основных причин развития атеросклероза.

Колориметрические методы определения холестерина позволяют распознать сосудистые заболевания на ранних этапах. По патологоанатомическим результатам при летальном исходе ишемии концентрация липофильного спирта у пациентов составляла 6,5-7,8 ммоль/л.

Принцип колориметрического метода в том, что холестерин окисляется 3бета-гидрокси-стероид оксидоредуктазой с высвобождением перекиси водорода, которая превращает р-аминоатипирин в окрашенное соединение. По насыщенности ее окраски определяют содержание холестерина.

При проведении теста у ребенка необходимо учитывать, что концентрация холестерина в детском возрасте не должна превышать 4,1 ммоль/л.

Что такое энзиматический колориметрический метод?

Ферментативные тесты основаны на использовании реакций ферментами с высокой активностью. Их широко применяют в аналитической химии для определения различных веществ - от ионов нитрата до макромолекул.

Ферментативные (энзиматические) методы отличаются специфичностью, позволяющей анализировать некоторые вещества в присутствии схожих по составу других веществ. Наиболее распространены методы, основанные на применении энзима – глюкозооксидазы. Тест используют для определения концентрации глюкозы в крови. Точность теста позволяет использовать его для корректировки дозировки гипогликемических средств у пациентов с сахарным диабетом второго типа.

Глюкозооксидантный метод считается одним из лучших количественных способов определения глюкозы. В качестве биоматериала может использоваться и кровь (капиллярная), и сыворотка, но плазма более предпочтительна, поскольку в ней понижено содержание гематокрита, который негативно влияет на точность результата.

В основном применяется кинетический метод фотометрирования. Его суть заключается в том, что при установленном соотношении глюкозооксидазы и пероксидазы, какое-то количество времени после начала реакции скорость образования окрашенного соединения будет соразмерна уровню глюкозы в пробе. Основное преимущество теста – на результат не влияет наличие в пробе сторонних соединений. Есть у метода и недостаток – для проведения теста необходимы дорогостоящие измерительные приборы от немецких или шведских производителей.

Заключение

Колориметрический метод отличается точностью и простотой применения. Его использование в медицине позволяет на ранних стадиях выявить различные патологические изменения в организме. С внедрением новых технологий метод совершенствуется и становится все более востребованным.

Читайте также: