Какие органы дворянского самоуправления появились при екатерине 2 кратко

Обновлено: 17.06.2024

Для осуществления реформирования системы органов государственной власти на местах в первую очередь необходимо было провести реформу территориального устройства Империи.

В 1775 г. на основании императорского акта, который носил название Учреждение для управления губерний, началась губернская реформа Екатерины II, которая является одной из ключевых в истории становления местного самоуправления в России.

Екатерина II упразднила провинции, а вместе с ними и должности воевод. Количество губерний как самых крупных административно-территориальных единиц России было увеличено в несколько раз (с 23 в начале — до 50 в конце реформы). Территории губерний стали значительно меньше, а сами губернии делились на уезды, значение которых вплоть до революции 1917 г. для управленческих целей государства оставалось неизменным.

Во главе губернии был поставлен назначаемый императором губернатор, которому принадлежала вся полнота власти в губернии. В состав губернского правления также входили губернский прокурор и два советника. Отраслевыми органами губернского правления были казенная палата (ведала всеми доходами и расходами губернии) и приказ общественного призрения (ведал школами и больницами).

Уездную администрацию возглавляли земский исправник и нижний земский суд. Важно отметить, что эти органы были выборными и избирались дворянством уезда, т.е. носили классовый характер.

Кроме того, дворяне получили право образовывать на выборной основе уездные дворянские собрания, возглавляемые уездным дворянским предводителем. Этот выборный орган не имел реальной власти, но играл существенную роль в процессе управления уездом, так как имел статус совещательного органа при земской администрации, но позволял серьезно отстаивать интересы уездного дворянства.

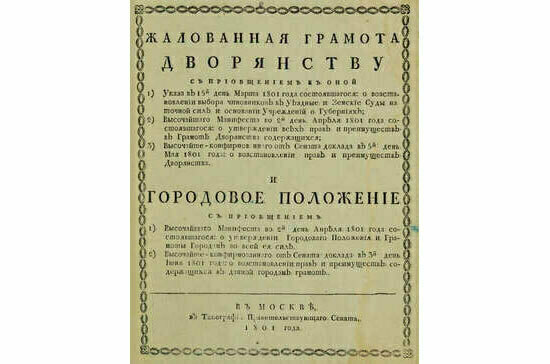

Дальнейшее развитие земская реформа получила в 1785 г. Согласно Жалованной грамоте дворянству учреждались губернские дворянские собрания во главе с губернским дворянским предводителем, который избирался из числа уездных дворянских предводителей, после чего утверждался генерал-губернатором, возглавлявшим управление несколькими губерниями.

На заседаниях дворянство также избирало представителей в губернские и уездные учреждения, где некоторые должности замешались по выбору от дворянства.

Еще одним важнейшим императорским актом в области местного управления XVIII в. является Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи от 1785 г.

Все городское население было разделено на 6 разрядов в зависимости от имущественного положения, социальной роли в городском обществе, рода занятий и т.д. Таким образом, городское население состояло из городовых обывателей, купцов гильдейских, цеховых ремесленников, иностранных и иногородних гостей, именитых граждан и людей посадских.

В соответствии с Жалованной грамотой городам к магистратам (органам судебной власти) были добавлены городской голова — для председательствования при выборе депутатов, и дума. Городская дума состояла из двух частей: общей думы (представительное собрание, состоявшее из выборных лиц от каждого из разрядов горожан, которое созывалось в случае необходимости) и шестигласной думы (постоянно действующее представительное собрание, члены которого избирались членами общей думы).

В ведении думы, согласно Городовому положению 1785 г., были:

- прокормление и содержание городских жителей;

- предотвращение ссор и тяжб города с окрестными городами и селениями;

- сохранение в городе мира, тишины и согласия;

- наблюдение порядка и благочиния;

- обеспечение города привозом необходимых припасов;

- охрана городских зданий, заведение нужных городу площадей, пристаней, амбаров, магазинов;

- приращение городских доходов;

- разрешение сомнений и недоумений по ремеслам и гильдиям.

На практике компетенция этого выборного органа городского управления была скромнее, так как часть указанных дел исполнялась органами государственного управления.

Общее руководство городами в губернии находилось в ведении городничих, которые наделялись полномочиями непосредственно государем.

Можно сделать вывод о том, что реформа городского управления 1785 г. внесла системность и упорядоченность в городское управление, предоставила городскому сообществу широкие права по самоуправлению, заложила основы для создания в будущем городского самоуправления, близкого к современному.

Таким образом, система земского и городского управления была в значительной мере модифицирована реформами Екатерины Великой, что позволяло повысить эффективность государственного управления на местах. Основным недостатком реформ этого периода можно считать их ярко сословный характер, возвысивший дворянство и их роль в управлении на долгие годы.

За некоторыми изъятиями, явившимися следствием реакционной политики императора Павла I, система местного управления, созданная при Екатерине II, просуществовала вплоть до середины XIX в.

Он важен, красит волоса. Он чином от ума избален.

А.С. Пушкин

Положения Грамоты

Основные положения Жалованной грамоты дворянству, кратко можно свести к следующим привилегиям, которые появились у представителей дворянства:

- Запрещено лишать жизни, чести и имущества. В том числе запрет телесных наказаний.

- Запрещено лишать дворянского титула.

- Освобождение от обязательной службы в армии.

- Применение суда равных.

- Расширение полномочий для местного управления.

- Закреплено право на землю и на крепостных.

- Подчеркнут их главенствующий статус в русском обществе

Обращаю ваше внимание на первые 2-а пункта. Это было именно то, ради чего Грамота создавалась, и что делало из представителей дворянского сословия элиту в Российской Империи. Если раньше без особых проблем можно было лишить дворянина титула и имения, то теперь это можно было сделать только через суд. Но куда важнее, что каждому дворянину гарантировали физическую защиту: теперь их нельзя было избить, всыпать плетей, унизить и так далее. Ведь раньше это мог сделать даже чиновник средней категории.

Суд над дворянами

К концу 18 века в России сформировалось 3-и типа судов. Причем, что характерно, их названия отличались в зависимости от сословий, и эти названия очень четко характеризуют суть процессов:

- Над дворянами - суд.

- Над горожанами - магистрат.

- Над крестьянами - расправа.

То есть для дворян создавался суд равных. С одной стороны это относится к тем кто судит (решение принимал исключительно Сенат или конфирмация императора), и кто подает в суд. Была сформирована система подсудности своего же сословия. Крестьяне и горожане не могли подавать в суд на дворянина, поскольку это было запрещено Жалованной грамотой.

Отдельно хочу подчеркнуть, что начиная с 1785 года дворянина, даже привлеченного к уголовной ответственности, не лишали титула и поместий. Они переходили жене и детям.

Дворянские общества и управление на местах

Жалованная грамота 1785 года позволяла создавать уездные и губернские депутатские собрания (эти органы по разрешению Екатерины 2 имели право собираться 1 раз в 3 года). Эти органы избирали для уездов уездного предводителя дворянства и дворянские опеки, а для губернии - губернского предводителя дворянства. На дворянских собраниях правом голоса наделялись лишь те, кто обладал офицерским чином и имел годовой оклад больше 100 рублей. Уездные органы получали права обращаться к губернским, а губернские, через губернских предводителей дворянства, получали возможность доклада лично царю.

Представители дворянского собрания назначались заседателями местных судов, а также возможность выбирать уездного судью и местного исправника. В результате это значительно расширяло полномочия дворянства для власти на местах. Именно поэтому можно говорить, что Жалованная грамота дворянству окончательно завершила этап, после которого дворянин стал реальным и практически полноправным хозяином в регионах.

За что могли лишить дворянства

В Грамоте перечислен целый ряд положений, при которых дворянина могли лишить его титула: измена, лживые поступки, нарушение клятвы, воровство, разбой, иные нарушения, за которые законом полагается лишение чести. Но хочу напомнить - судить дворян теперь могли только равные! Да и сами формулировки в тексте весьма туманные и в реалии тех дней очень тяжело было уличить человека в лжи, нарушении клятвы, измене и так далее…Грамота создавала нормы поведения для дворянина, но реально эти нормы никто не выполнял, поскольку этот же документ гарантировал элите практически полную неприкосновенность.

Роль дворянства до 1785 года

Если открыть любой учебник по истории России, то там говорится одно и то - дворянство было привилегированным сословием - элитой. Но в полном смысле этого слова элитой дворяне стали только в конце 18 века, после принятия Жалованной грамоты дворянству Екатериной 2. До этого это было сословие, которое с большой натяжкой можно было назвать элитой. Дело в том, что с легкой руки Петра 1 дворян можно было выпороть, судить наравне со всеми, лишить имущества и жизни. Такое положение дел никак не подходит под определение элиты. Мы уже говорили, что есть 3 пункта, к которым элита всегда стремится, и после достижения которых она может себя таковой называть:

- Гарантии безопасности. Дала Грамота 1785 года.

- Гарантии положения. Дала Грамота 1785 года.

- Гарантии для потомков. Петр 1 разрешил дворянам передавать все свое имущество женам и детям. То есть этот пункт был реализован в России, с начала 18 века.

То есть - до 21 апреля 1785 года в России не было элиты. Вернее она была номинальной - в любой момент любого могли лишить всего. Причем это мог сделать не император, а даже рядовой чиновник.

Можно утверждать, что Жалованная грамота 1785 года закрепила формирование дворянства как элиты, а также расширила их полномочия в плане самоуправления.

§ 18. Внутренняя политика Екатерины II

§ 18. Внутренняя политика Екатерины II

1. Какие экономические проблемы влияли на формирование внутренней политики Екатерины 2?

Реформы Екатерины II были направлены на подъем промышленности и торговли, развитие городов и просвещения.

4. Какие факты могут охарактеризовать отношения Екатерины II с Русской православной церковью?

Секуляризация церковных земель в 1764 г. сделала государственными 910 тыс. церковных и монастырских душ. При этом церковь сохранила право владеть недвижимостью, но потеряла земли, обрабатывавшиеся подневольным трудом.

5. В чем заключалась цель создания Уложенной комиссии?

6. Какие слои общества были представлены в Уложенной комиссии?

7. Какие органы дворянского самоуправления появились при Екатерине II?

8. Какие задачи стояли перед цензурой во времена правления Екатерины II?

Цензуре надлежало следить, чтобы в издаваемых книгах не было ничего противного «Закону Божию, правилам государственным и благонравию.

Видимо, речь идет о слухах об отмене крепостного права в связи с созывом Уложенной комиссии.

Видимо, речь идет о черносошных крестьянах, крепостных и дворовых холопах, чье бесправное положение к этому времени практически сравнялось.

3. Объясните, почему данный указ связывают с апогеем крепостного права в России.

С этого времени даже жаловаться на помещика крестьянам было запрещено. Помещики были вольны в наказаниях крестьянам. Теперь только убить крепостного было нельзя.

Думаем, сравниваем, размышляем

1. Соберите информацию о крестьянских войнах в Европе, Азии и России. Найдите объединяющие их признаки. Опишите в тетради результаты вашего исследования (не более двух страниц).

Крестьянские войны в России, странах Азии и Западной Европы: общее и особенное

Крестьянская война – определение, данное для обозначения наивысших проявлений обострения борьбы крепостных крестьян и городских низов против угнетения со стороны феодалов. В отличие от восстаний крестьянские войны имели общегосударственный характер, охватывали значительные территории, выделялись большим пестрым по своему составу количеством участников. На подавление выступлений властям приходилось направлять значительные воинские силы.

Крестьянские войны в истории Западной Европы:

- 1343—1345 гг. – Крестьянская война в Эстонии, национально-освободительное движение за освобождение страны от германско-датского владычества.

- 1358г. – Жакерия во Франции.

- 1381г. – Восстание Уотта Тайлера в Англии.

- 1542г. – Крестьянская война под предводительством Тома Мюнцера.

Крестьянские войны в истории России:

- 1606-1607 гг. – Крестьянская война под предводительством И.Болотникова.

- 1667-1671 гг. – Крестьянская война под предводительством С.Разина.

- 1773-1775 гг. – Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева.

Крестьянские войны за пределами Европы:

- 874—901 гг. – Крестьянская война в Китае

- 1628—1647 гг. – Крестьянская война в Китае

- в 1912—1916 гг. – Крестьянская война в южной Бразилии

Причины, вызвавшие массовые крестьянские восстания – это значительное ухудшение жизни крестьян:

из-за политики государства:

– юридическое оформление крепостного права в 1649г., превращение крестьян в имущество, разрешение торговли крестьянами. (Восстание С.Т.Разина)

– увеличение налогообложения крестьян, доведение работы на помещиков до 6 дней в неделю (Восстание Е.И. Пугачёва)

– экономическая разруха, налоговый гнёт, а также эпидемия чумы (Жакерия во Франции)

– введение подушного налога (Восстание Уотта Тайлера в Англии)

-раскол в реформационном движении и кризис феодальной системы в XVI в. (Восстание Тома Мюнцера)

из-за эпидемии и природных катаклизмов:

– с наступлением летних морозов 1601-1603 гг. и выпадения снега произошла гибель урожая, что привело к увеличению цен на продукты, поэтому народ голодал, начались массовые катаклизмы. ( Восстание И.И. Болотникова)

– Чума, поразившая Англию, опустошила страну. Урожай не убирался, скот погибал. Наемных работников было мало, а денег они требовали больше.(Восстание Уотта Тайлера)

Цели участников крестьянского восстания на Западе:

– Уничтожение крепостного права;

– Коммутация всех повинностей (замена натуральных повинностей на денежные);

– Установление единообразной денежной платы за пользование землёй

Цели участников крестьянского восстания в России:

– Освобождение всех от крепостных и превращение их в вольных казаков;

– Установление во всей стране казацких порядков;

– Уничтожение бояр и дворян;

– Ликвидация крепостного права;

– Отмена всех налогов.

Особенности крестьянских выступлений:

В Европе – в условиях высокой плотности населения они охватывали всю страну;

В России – из-за малочисленности населения все войны начинались с окраины России – с Дона или Волги, где собирались беглые крестьяне.

Если крестьяне в Европе боролись с королевской властью, то в России никогда не выступали против царя

Масштабы крестьянских войн:

Армия Болотникова насчитывала в своих рядах около 100 тыс. человек

В крестьянской войне под предводительством Разина приняло участие 30-тысячная армия.

Армия Пугачева насчитывала более 250 тысяч человек и обладала 29 пушками.

Итоги крестьянских войн:

В Западной Европе:

Гибель значительного числа социально активных людей;

Было остановлено наступление феодальной реакции и распространение лично-наследственной зависимости крестьян.

Восстания не улучшили положение крестьянства в стране;

Поражение восставших усиливало репрессивный характер внутренней политики властей по отношению к податным сословиям.

2. Опираясь на дополнительные источники, составьте краткий рассказ о российской деревне 18 в.

До сих пор исследователи все еще не пришли к единому мнению о том, какие поселения в России в XVII–XVIII вв. считать городами.

В императорский период повсеместно, исключая Курляндскую, Лифляндскую и Харьковскую губернии, преобладали сплошные и крупные поселения. При этом число сельских поселений, в отличие от Западной Европы и начиная с XIX века от США и Канады, постоянно возрастало. Рост числа сельских поселений в пореформенное время, происходивший главным образом за счет разукрупнения крупных селений, доказывает, что крепостное право сдерживало естественный процесс расселения крестьян, так как помещикам и коронной администрации было легче управлять крестьянами, компактно проживавшими в крупных поселениях. До 1860-х годов людность сельских поселений возрастала, а затем стала уменьшаться.

В XVII–XVIII веках большая часть крестьян проживала в мелких и средних селениях с населением менее 300 жителей. Концентрация населения именно в крупных поселениях имела серьезные социально-экономические последствия. Там активнее развивались рыночные отношения, кустарная и фабричная промышленность, торговля и неземледельческие промыслы, включая отходничество; в них жило много мещан и купцов, занимавшихся предпринимательством; эти селения находились в тесной связи с городами и испытывали их влияние. Все это создавало предпосылки для трансформации крупных сел в городские поселения, если не формально, то фактически.

К тому же в России существовало значительное число деревень с населением свыше 2 тыс., которые во многих европейских странах были бы отнесены к городским поселениям. Это лишний раз доказывает, что четкой грани между городом и деревней не существовало, и деревни при счастливом стечении обстоятельств превращались в города, которые, в свою очередь, при неудачном ходе дел, наоборот, становились деревнями.

3. Проанализируйте статьи Соборного уложения 1649 г., посвященные крестьянам. Напишите свое заключение о том, какие статьи вы считаете архаичными для конца 18 в. Аргументируйте свою оценку.

Тем не менее, правовые нормы, касающиеся крестьян, не сводятся в Уложении только к положениям XI главы. В той или иной мере о крестьянах говорится в 17 главах из 25. В общей сложности крестьянам посвящено 111 статей. Это означает, что роль крестьянства в общественной жизни России того времени была значительна – от его жизнедеятельности зависели многие сферы жизни феодального строя. Уложение признает незыблемой и постоянной крепостную зависимость по писцовым и переписным книгам и в силу этого отменило урочные годы.

Путешественник хочет помочь беглецу, во сне он представляет себя всесильным правителем, которым все восторгаются. Этот сон являет ему странницу Прямовзору, она снимает с его глаз бельма, мешающие видеть правду. Автор заявляет, что царь слыл в народе “обманщиком, ханжою, пагубным комедиантом”.

Радищев показывает несоответствие между словами и делами Екатерины; показной блеск, пышный, декоративный фасад империи скрывает за собой ужасные картины угнетения. Прямовзора обращается к царю со словами презрения и гнева: “Ведай, что ты… первейший разбойник, первейший предатель общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого”. Радищев показывает, что хороших царей нет, они изливают свои милости лишь на недостойных.

Грамотой подтверждалась свобода дворян от уплаты податей, телесных наказаний и обязательной службы, судить их мог только дворянский суд. Лишь дворяне имели исключительное право владеть землей с ее недрами и крепостными крестьянами, имели право заниматься торгово-промышленной деятельностью. Лишение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением. Имения осужденных дворян не подлежали конфискации.

Также были расширены полномочия дворянских сословных учреждений. Дворянство получило право на самоуправление, органом которого являлось дворянское собрание, созываемое каждые три года в губернии и уезде, избиравшее местную исполнительную власть и имевшее право делать представления властям о своих нуждах.

В правление Екатерины II произошло окончательное оформление сословного слоя России. Отныне сословия стали представлять собой замкнутые группы, которые обладали разными правами, особенно дворянское сословие. Сословная принадлежность стала передаваться по наследству, переход из одного сословия в другое был крайне затруднён.

Читайте также: