Как появилась первая икона кратко

Обновлено: 01.06.2024

Православная икона – образ, в котором воплощается слово Божие. А такие изображения должны быть достойны.

Икона – не предмет интерьера и не талисман. «Преображенный благодатью образ святого, запечатленный на иконе, - есть самое подобие Бога",- сказал Л.Успенский.

Как появилась первая икона

Как появилась первая икона? Сам Иисус Христос дал нам Свой видимый образ - так повествует Священное предание.

Во время земной жизни Господа Иисуса Христа в сирийском городе Эдесса правил царь Авгарь. Страдая проказой, он безуспешно пытался найти врача, который бы облегчил его муки. Царь узнал, о великом "пророке и чудотворце" Иисусе из Палестины, который проповедует Царствие Божье и может исцелять любые болезни.

Первые иконы на Руси

Дарить иконы - благочестивый христианский обычай любви. И первые иконы на Руси, как гласит история, появились как дар от Византии и других православных стран.

У нас вы можете приобрести икону, которая пришлась вам по душе или сделать индивидуальный заказ. А помогут вам определиться с выбором следующие статьи раздела:

Около нескольких тысяч, а некоторые ученые даже утверждают, что миллионов лет тому назад человек научился говорить, потом люди научились рисовать, а уж после – писать. Что касается иконописи, то тут, назвать точную дату появления первых икон так же трудно, как сказать о времени появления речи и письменности. Однако существует немало легенд, как появились первые иконы.

Немного из истории написания раннехристианских икон

С античных времен такая живописная культура как энкаустика дошла до христианства. Именно она считается прародительницей и основывалась на рисовании расплавленными красками. Множество раннехристианских икон написаны с помощью техники восковой темперы, одной из разновидности энкаустики, отличавшейся сочностью и особой яркостью наносимой краски. Возникла данная живопись в Древней Греции и после постепенно дошла до христианства. Одна из первых и наиболее выделяющихся икон в таком стиле – икона Христос Пантократор – самый древний и известный образ Христа.

Легенда возникновения первой иконы

Таким образом, относительно двум церковным приданиям, первая икона появилась за годы земной жизни Спасителя, коей стала икона с названием Нерукотворный Спас.

Первый мастер иконописи

Первой рукотворной иконой по преданию считается икона Божьей Матери, а человеком, который ее написал, стал христианский святой, один из семидесяти учеников Иисуса Христа, евангелист Лука. Помимо написания иконы Пресвятой Богородицы ему приписывают икону двух святых апостолов: Павла и Петра и еще около семидесяти икон, изображающих Деву Марию. Лишь три из которых были написаны с самой Божьей Матери и при жизни получили свое благословение.

К числу таких икон принадлежат: Смоленская, Корсунская или Эфесская и Филермская Богоматерь. За сказаниями, сначала евангелист Лука запечатлел на доске образ Мадонны с Младенцем на руках, а после написал еще две, похожие на первую, иконы и отнес Святой Богородице. Все три значительно отличаются от остальных икон Девы Марии, что может давать удивительное и уникальное представление того, как в земной жизни выглядела Матерь Божья.

Существует даже икона, воссоздающая тот самый процесс написания Лукой иконы Пресвятой Богородицы.

Христианство вышло из иудейской среды, с ограничением в рисунках. Но при раскопках катакомб на стенах и саркофагах ІІ века уже присутствуют символические изображения. Святитель Нил Синайский в IV веке пишет:

Первая икона

Сегодня грамотны все, только богословие в красках иконописцы продолжают наносить на стены православных храмов. Расписывающие храмы, труженики и молитвенники, стремятся походить на первого иконописца. Таким по преданию был сам Христос.

Священное Предание повествует, что первая икона появилась при жизни Спасителя. На юго-востоке современной Турции располагалось государство – Эдесса. Царь, по имени Авгарь, мучился проказой, ни какие лекари не вылечивали страдальца. Когда слава об исцелениях иудейского проповедника Иисуса Христа докатилась и до турецких берегов, царь исполнился надежды. Только не смог по слабости поехать, чтобы увидеть великого Человека.

Авгарь отправил в Иерусалим придворного живописца Ананию с письмом, в котором умолял Христа об исцелении. Царь приглашал Иисуса к себе, но, если тот не приедет, просил Ананию написать изображение Проповедника.

Несколько раз пытался подойти ко Христу Анания с царской депешей, только люди, которые постоянно окружали Божьего Сына не пропускали. Художник залез на высокий камень и оттуда безрезультатно пытался рисовать Спасителя.

Господь сжалился и подозвал царского гонца. Во время разговора пообещал Ананье прислать к царю своего ученика. Потом умылся и протер лицо белым полотном, убрусом, на котором чудесно отпечатался Лик Божьего Сына.

Прикосновение к Нерукотворной Спасу исцелило царя. Образ Бога десять веков служил главной святыней Эдессы, а в 944 году его перенес в Константинополь император Константин Багрянородный. Церковь вспоминает это событие 29 августа в Праздник Нерукотворного спаса – Убруса.

Икона в переводе с греческого означает образ. В Византии в период формирования христианского искусства так называли изображение событий священной истории, независимо от материала и техники исполнения.

Самые ранние образцы икон датируются VI веком. Первые иконы писали греческие мастера. Живопись наносилась красками в растопленном виде. Связующим веществом красок являлся воск. Техника живописи – энкаустика. В Синайском монастыре хранится образ Христа Пантократа датируемый VI веком, написанный в технике энкаустики. Разновидностью энкаустики стала восковая темпера. Иконы писали по меловому грунту-левкасу минеральными и органическими пигментами на липовых досках растертыми с яичным желтком.

Иконопись развивалась преимущественно в странах с восточной ветвью христианства. Икона является основным символом веры, средством общения с Богом. По церковному преданию, первая икона появилась при жизни Христа. Лик, знакомый под названием Нерукотворный Спас. История создания иконы рассказывает о живописце царя Эдессы, посланного изобразить Иисуса. Иисус Христос вытер лик платом, на котором отпечатался Его образ. Церковное предание приписывает первые рукотворные иконы евангелисту Луке, написавшему иконы Божьей матери, святых апостолов Петра и Павла.

На Русь сложившиеся технические приемы и художественные принципы принесли греки. Для средневековой иконописи характерны особые изобразительные приемы – плоскостность, отсутствие натуралистической моделировки объема, обратная перспектива, золотые фоны, локальный цвет. Святой на иконе находится вне времени, в ином мире. Иконный образ обращен к молящимся прихожанам. Иконописец передавал не столько конкретный, физический облик и предметы, а выражение их духовной основы. Первые иконы появились на Руси из Византии в начале VIII века.

В VIII веке на Руси возникает конфликт между сторонниками и противниками почитания икон. Седьмой Вселенский собор 787 года принял догмат иконопочитания. Богословские основы принесли более глубокое понимание иконы.

Символические цвета в иконе имели в православной культуре особое значение. Золотой – основной цвет иконы. Цвет символизирует великолепие царствия Божия, свет святости, вечности, благодати. Белый цвет – означает чистоту Христа и сияние Божественной славы. На иконах святых и праведников изображали в белом. Синий – цвет Богоматери, собравшей воедино земное и небесное, бесконечность неба, вечного мира, мудрость. Красный – цвет жертвы Христа. Мучеников на иконах изображали в красных одеждах. Красный цвет – победа жизни над смертью, символ Воскресения. Крылья архангелов-серафимов сияют красным небесным огнем.

Начиная с XI века, появились у греческих мастеров ученики – монахи Киево-Печерского монастыря. Родоначальником русской иконописи считается преподобный Алипий. В Киево-Печерском монастыре, Алипий участвовал в росписи мозаик Успенского собора. Икона Богоматери, написанная Алипием, была передана в дар Ростовскому Успенскому Собору.

Монгольское нашествие в XIII веке приостановило развитие иконописи и написание новых икон на Руси. Искусный иконописец XIII века – Святитель Петр, Митрополит Московский.

Апогей иконописи в России выпал на XIV-XV века. Лучшие мастера – Андрей Рублев, Савва, Феофан Грек, Дионисий, Александр и Даниил Черный. Непревзойденным шедевром Рублева считают икону Святой Троицы, написанную в первой половине XV века. Сюжетом послужило явление праведнику Аврааму Бога в виде трех юношей-ангелов. Сюжет наполнен глубоким богословским содержанием.

В XVI веке известными иконописцами названы митрополит Московский, Симон, Варлаам и Макарий. В XIX столетии древняя иконопись сохранилась в сельской местности Владимирской губернии. В XX веке иконы стали рассматривать как религиозную и культурную ценность.

Самые ранние моленные иконы, дошедшие до наших дней, относятся к периоду не ранее VI века. Они изготовлялись в технике энкаустики (греч. ἐγκαυστική – выжигание), когда краска замешивалась на разогретом воске. Нужно отметить, что все краски состоят из красочного порошка (пигмента) и связующего материала – масла, яичной эмульсии либо, как в данном случае, воска.

Энкаустика была самой распространенной живописной техникой античного мира. Именно из античной эллинистической культуры эта живопись пришла в христианство.

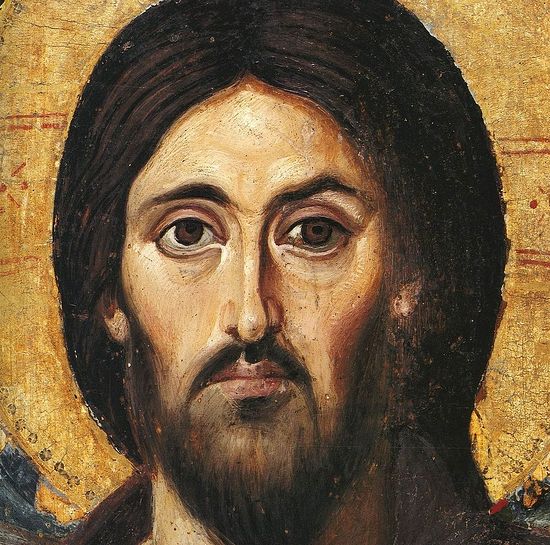

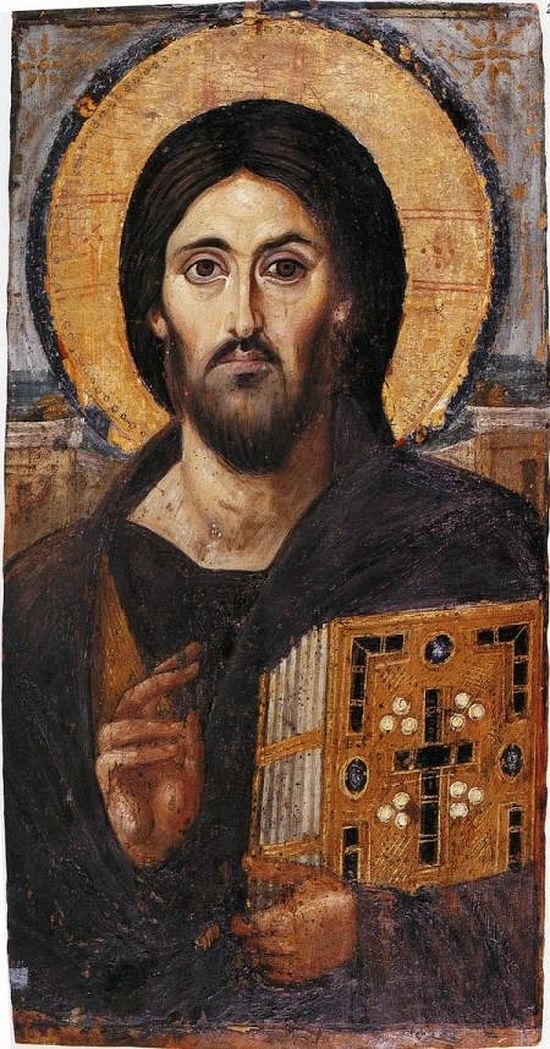

Самой известной энкаустической иконой сейчас, наверное, можно назвать образ Христа Вседержителя, хранящийся в монастыре святой Екатерины на Синае (стоит отметить, что коллекция икон Синайского монастыря совершенно уникальна, там сохранились древнейшие иконы, поскольку монастырь, находясь с VII века вне Византийской империи, не пострадал от иконоборчества).

Синайский Христос написан в свободной живописной манере, присущей эллинистическому портрету. Для эллинизма характерна и определенная асимметрия лика, которая уже в наше время вызвала много споров и подвигла некоторых на поиск скрытых смыслов. Эта икона, скорее всего, была написана в одной из мастерских Константинополя, о чем свидетельствует высокий уровень ее исполнения.

Христос Вседержитель. VI век. Монастырь св. Екатерины. Синай

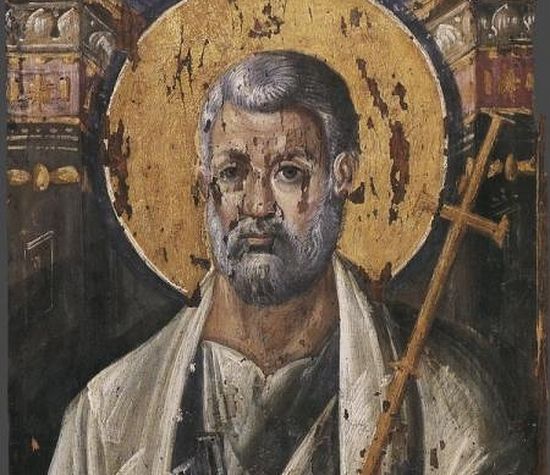

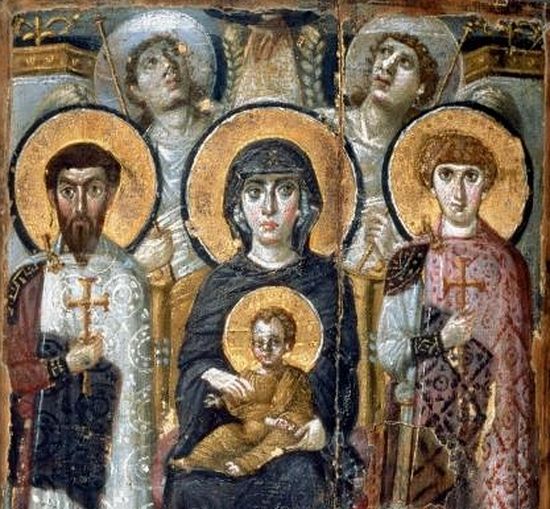

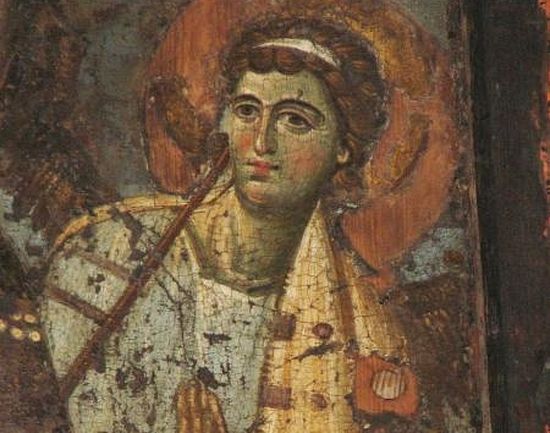

К этому же кругу, скорее всего, относятся также иконы апостола Петра и Богоматери на троне, в сопровождении святых и ангелов.

Апостол Петр. VI век. Монастырь св. Екатерины. Синай

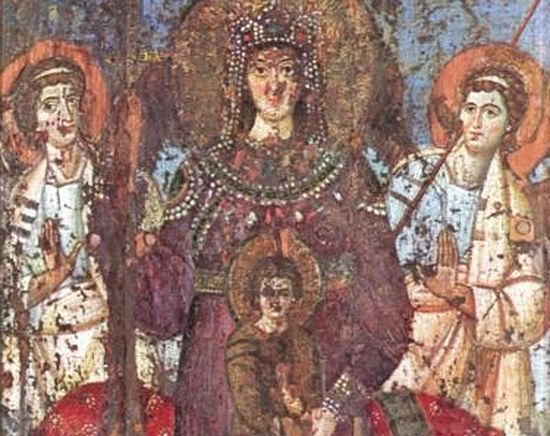

Богородица с предстоящими святыми Феодором и Георгием. VI век. Монастырь св. Екатерины. Синай

Богородица изображена как Царица Небесная, восседающая на троне, в сопровождении святых, облаченных в придворные одеяния, и ангелов. Интересно продемонстрированы одновременно царственность и смирение Марии: на первый взгляд она облачена в простой темный хитон и мафорий, но его темно-фиолетовый цвет говорит нам, что это – пурпур, а пурпурные одеяния в византийской традиции могли носить только Император и Императрица.

Подобный образ, но писаный позднее в Риме, представляет Богоматерь – уже без всяких намеков – в полном императорском облачении и венце.

Богоматерь - Царица Небесная. Ранний VIII век. Рим. Базилика Санта Мария ин Траставере

Икона имеет парадный характер. Она следует стилю церемониальных императорских изображений. При этом лики изображенных персонажей наполнены мягкостью и лиричностью.

Богоматерь - Царица Небесная. Ангел. Фрагмент

Изображение святых в придворных одеждах должно было символизировать их славу в Царстве Небесном, а для передачи этой высоты византийские мастера прибегали к привычным, понятным для своего времени формам. В таком же стиле исполнен образ святых Сергия и Вакха, ныне хранящийся в Киеве в музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Свв. Сергий и Вакх. VI век. Киев. Музей искусств им. Богдана и Варвары Ханенко

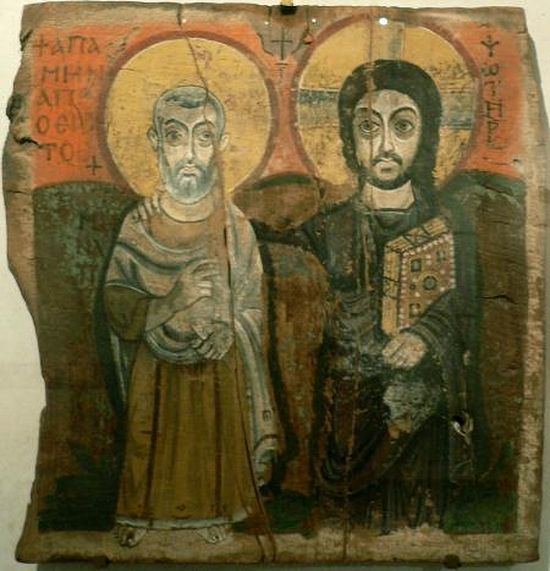

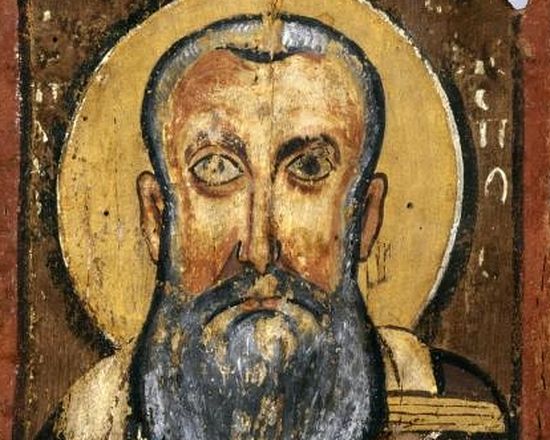

Но, помимо утонченного искусства культурных центров Империи, ранняя иконопись представлена и более аскетичным стилем, который отличается большей резкостью, нарушением пропорций изображенных персонажей, подчеркнутым размером голов, глаз, рук.

Христос и св.Мина. VI век. Париж. Лувр

Такие иконы характерны для монашеской среды Востока Империи - Египта, Палестины и Сирии. Суровая, резкая выразительность этих образов объясняется не только уровнем провинциальных мастеров, несомненно отличным от столичного, но и местными этническими традициями и общей аскетической направленностью данного стиля.

Епископ Авраам. VI век. Гос.музеи Далема. Берлин.

Без всякого сомнения, можно убедиться, что еще задолго до иконоборческой эпохи и VII Вселенского Собора, осудившего иконоборчество, существовала богатая и разнообразная традиция иконной живописи. И энкаустическая икона – только часть этой традиции.

Читайте также: