Ген как единица наследственности кратко

Обновлено: 28.06.2024

Ген- это элементарный материальный наследственный фактор, определяющий строение белковой полипептидной цепи. Это участок ДНК, кодирующий развитие отдельного признака. В гаплоидном наборе хромосом имеется только один ген, ответственный за развитие данного признака. В диплоидном наборе хромосом содержатся 2 гомологичные хромосомы и значит 2 гена определяют развитие какого-либо признака. Гены, расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом и ответственные за развитие одного признака, называются аллельными.

Доминантный ген — преобладающий, подавляет проявление других аллелей; обозначается большой буквой латинского алфавита.

Рецессивный — подавляемый ген, проявляется только в гомозиготном состоянии, обозначают маленькой буквой

Генотип — совокупность генов данного организма. Но часто под генотипом понимают одну или две пары аллелей гомозиготы или гетерозиготы.

Свойства:

1 способность к мутации;

2способность к рекомбинациям с другими генами.

Осн. положения теории гена:

3. учит о независимости процесса наследования различных свойств и их свободном комбинировании.

Свойства гена:

1. дискретность — несмешиваемость генов

2. стабильность — способность сохранять структуру

3. лабильность — способность многократно мутировать

4. множественный аллелизм — многие гены существуют в популяции во множестве молекулярных форм

5. аллельность — в генотипе диплоидных организмов только две формы гена

6. специфичность — каждый ген кодирует свой признак

7. плейотропия — множественный эффект гена

8. экспрессивность — степень выраженности гена в признаке

9. пенетрантность — частота проявления гена в фенотипе

10. амплификация — увеличение количества копий гена.

Количественная и качественная специфика проявления гена в признаке: пенетрантность, экспрессивность. Плейотропное действие гена.

Фенотипическое проявление информации, заключенной в генотипе, характеризуется показателями пенетрантности и экспрессивности.

Пенетрантность отражает частоту фенотипического проявления имеющейся в генотипе информации. Она соответствует проценту особей, у которых доминантный аллель гена проявился в признак, по отношению ко всем носителям этого аллеля.

Экспрессивность также является показателем, характеризующем фенотипическое проявление наследственной информации. Она характеризует степень выраженности признака и, с одной стороны, зависит от дозы соответствующего аллеля гена при моногенном наследовании или от суммарной дозы доминантных аллелей генов при полигенном наследовании, а с другой стороны — от факторов среды.

Плейотропное действие генов — это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена. Плейотропное действие гена может быть первичным и вторичным. При первичной плейотропии ген проявляет свой множественный эффект. При вторичной плейотропии есть один первичный фенотипний проявление гена, вслед за которым развивается ступенчатый процесс вторичных изменений, приводящих к множественным эффектам. При плейотропии, ген, воздействуя на какой то один основной признак, может также менять, модифицировать проявление других генов, в связи с чем введено понятие о генах-модификаторах. Последние усиливают или ослабляют развитие признаков, кодируемых основным геном.

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Аллели – (от греч. allelon друг друга, взаимно) различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных (парных) хромосом, контролирующие один и тот же белок. Все гены соматических клеток, за исключением генов, расположенных в половых хромосомах, представлены двумя аллелями, один из которых унаследован от отца, а другой – от матери. Различия между аллелями обусловлены мутациями.

Аутосомно-доминантный тип наследования – мутантный аллель (вариант) доминирует над нормальным аллелем (вариантом), т.е. проявляется как в гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии; патологическая наследственность прослеживается в родословной "по вертикали"; по крайней мере, один из родителей имеет проявление данной мутации. При этом мутантный ген расположен в аутосоме (неполовой хромосоме) и наследование не сцеплено с полом.

Аутосомно-рецессивный тип наследования – нормальный аллель (вариант) подавляет проявление мутантного аллеля (варианта), т.е. мутация может проявиться, только находясь в гомозиготном состоянии. При этом мутантный ген расположен в аутосоме (неполовой хромосоме) и наследование не сцеплено с полом.

Ген – элементарная единица наследственности, наименьший неделимый элемент наследственного материала, который может быть передан от родителей потомству как целое и который определяет признаки, свойства или физиологическую функцию организма. На молекулярном уровне - это участок молекулы ДНК, кодирующий первичную структуру белков и РНК.

Генетический вариант полиморфизма – в широком смысле аналогичен понятию аллеля; здесь, в узком смысле – одна из двух разновидностей гена, различающихся по одному генетическому полиморфизму. Генетические варианты полиморфизма обычно отличаются аминокислотной последовательностью белкового продукта гена или уровнем экспрессии гена.

Генотип – (здесь, в узком смысле) сочетание генетических вариантов (аллелей), расположенных на гомологичных хромосомах.

Гетерозиготный – содержащий разные аллели (генетические варианты) в соответствующих локусах гомологичных хромосом.

Гомозиготный – содержащий одинаковые аллели (генетические варианты) в соответствующих локусах гомологичных хромосом.

Гомологичные хромосомы – парные хромосомы из диплоидного набора, одинаковые по форме, размерам и набору генов.

Делеция – утрата в результате мутации сегмента ДНК размером от одного нуклеотида до субхромосомного фрагмента, включающего несколько генов. В случае генных полиморфизмов рассматриваются делеции, ограниченные одним геном.

Диплоидный набор – набор хромосом в соматических клетках организма, который содержит два гомологичных набора хромосом, из которых один передается от одного родителя, а второй - от другого.

Доминантный аллель – аллель, проявляющийся в фенотипе гетерозиготных особей.

Инсерция – вставка сегмента ДНК размерами от одного нуклеотида до субхромосомного фрагмента, включающего несколько генов. В случае генных полиморфизмов рассматриваются инсерции, ограниченные одним геном.

Интрон – область гена, разделяющая экзоны и не несущая информации об аминокислотной последовательности белкового продукта.

Миссенс-мутация - мутация, приводящая к подстановке несоответствующей аминокислоты в полипептидную цепь.

Мультифакториальные заболевания – заболевания, вызываемые взаимодействием множества наследственных и внешних факторов, например, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда (ИМ), инсульт, некоторые формы рака, психические заболевания и др.

Мутантный вариант полиморфизма – вариант полиморфизма, возникший вследствие мутации из своего предшественника – нормального варианта.

Мутация – изменение нуклеотидной последовательности ДНК. Чаще всего мутации представляют собой однонуклеотидные замены – миссенс-мутации. Влияние мутации на функцию гена может варьировать от ее полного нарушения до незначительного влияния или отсутствия влияния.

Нормальный вариант полиморфизма – наиболее распространенный в популяции вариант полиморфизма, который является предшественником других вариантов, возникающих вследствие мутаций.

Нуклеотид – структурная единица нуклеиновых кислот. В состав ДНК входят 4 нуклеотида: аденин – А, тимин – Т, гуанин – G, цитозин – С.

Пенетрантность – количественный показатель фенотипической изменчивости проявления гена. Измеряется (обычно в %) отношением числа особей, у которых данный ген проявился в фенотипе, к общему числу особей, в генотипе которых этот ген присутствует в необходимом для его проявления состоянии (гомозиготном – в случае рецессивных генов или гетерозиготном – в случае доминантных генов). Проявление гена у 100% особей с соответствующим генотипом называется полной пенетрантностью, в остальных случаях – неполной пенетрантностью. Неполная пенетрантность свойственна проявлению генов, связанных с мультифакториальными заболеваниями: болезнь развивается только у части лиц, в генотипе которых присутствует аномальный ген; у остальных же наследственное предрасположение к болезни остаётся нереализованным.

Полиморфизм гена – многообразие нуклеотидных последовательностей гена, в том числе его аллельных форм.

Прогностический – понятие, характеризующее заключение о предстоящем развитии и исходе, основанное на специальном исследовании.

Промотор – участок молекулы ДНК, к которому присоединяются молекулы РНК-полимеразы, что сопровождается инициацией транскрипции соответствующих генов; как правило, промотор расположен на операторном конце оперона; каждый ген (или оперон) имеет свой промотор, контролирующий его транскрипцию.

Рецессивный аллель – аллель, не проявляющийся в фенотипе гетерозиготных особей.

Фенотип – особенности строения и жизнедеятельности организма, обусловленные взаимодействием его генотипа с условиями среды.

Хромосома – составной элемент клеточного ядра, являющийся носителем генов. В основе хромосомы лежит линейная молекула ДНК

Экзон – фрагмент гена, кодирующий аминокислотную последовательность белкового продукта данного гена.

Экспрессия гена – перенос генетической информации от ДНК через РНК к полипептидам и белкам в определенных типах клеток организма.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Структурно-функциональные уровни организации наследственного материала у прокариот и эукариот: генный, хромосомный, геномный. Ген. Его свойства. Гены структурные, синтеза т-РНК, р-РНК, регуляторные. Триплетный код. Внутриклеточная регуляция. (Жакоб и Моно).

Различают следующие уровни структурно-функциональной организации наследственного материала: генный, хромосомный и геномный.

Элементарной структурой ГЕННОГО уровня организации служит ген. На этом уровне изучается структура молекулы ДНК, биосинтез белка и др. Благодаря относительной независимости генов возможно дискретное (раздельное) и независимое наследование (III закон Менделя) и изменение (мутации) отдельных признаков.

Гены клеток эукариот распределены по хромосомам, образуя ХРОМОСОМНЫЙ уровень организации наследственного материала. Этот уровень организации служит необходимым условием сцепления генов и перераспределения генов родителей у потомков при половом размножении (кроссинговер).

Вся совокупность генов организма в функциональном отношении ведет себя как целое и образует единую систему, называемую ГЕНОМОМ. Один и тот же ген в разных генотипах может проявлять себя по-разному. Геномный уровень организации объясняет взаимодействие генов как в одной, так и в разных хромосомах.

Ген — структурная и функциональная единица наследственности, контролирующая развитие определённого признака или свойства. Совокупность генов родители передают потомкам во время размножения. Однако перенос генов от родителей к потомкам не является единственным способом передачи генов. В 1959 году был описан случай горизонтального переноса генов. В отличие от вертикального переноса, в горизонтальном организм передаёт гены организму, который не является его потомком. Этот способ передачи широко распространён среди одноклеточных организмов и в меньшей степени среди многоклеточных.

1. дискретность — несмешиваемость генов;

2. стабильность — способность сохранять структуру;

3. лабильность — способность многократно мутировать;

4. множественный аллелизм — многие гены существуют в популяции во множестве молекулярных форм;

5. аллельность — в генотипе диплоидных организмов только две формы гена;

6. специфичность — каждый ген кодирует свой признак;

7. плейотропия — множественный эффект гена;

8. экспрессивность — степень выраженности гена в признаке;

9. пенетрантность — частота проявления гена в фенотипе;

10. амплификация — увеличение количества копий гена.

Структурные гены — уникальные компоненты генома, представляющие единственную последовательность, кодирующую определённый белок или некоторые виды РНК. (См. также статью гены домашнего хозяйства).

Функциональные гены — регулируют работу структурных генов

Рибосомная РНК составляет большую долю (до 80 %) всей клеточной РНК, такое количество рРНК требует интенсивной транскрипции кодирующих её генов. Такая интенсивность обеспечивается большим количеством копий кодирующих рРНК генов: у эукариот насчитывается от нескольких сотен (~200 у дрожжей) до десятков тысяч (для различных линий хлопка сообщалось о 50 — 120 тыс. копий) генов, организованных в массивы тандемных повторов.

У человека гены, кодирующие рРНК, также организованы в группы тандемных повторов, расположенных в центральных областях короткого плеча 13, 14, 15, 21 и 22-й хромосом.

У эукариот места сосредоточения генов, кодирующих рРНК, обычно хорошо заметны в ядре клетки, благодаря скоплению вокруг них субъединиц рибосом, самосборка которых происходит тут же. Эти скопления хорошо прокрашиваются цитологическими красителями и известны под названием ядрышко. Соответственно, наличие ядрышек характерно не для всех фаз клеточного цикла: при делении клетки в профазе ядрышко диссоциирует, поскольку синтез рРНК приостанавливается и вновь образуется в конце телофазы при возобновлении синтеза рРНК.

При репликации генов рРНК часть их выходит из хромосомы в ядерный сок и продолжает там реплицироваться автономно по типу катящегося кольца, что приводит к многократному увеличению этих генов. Затем в сотнях сформированных таким образом добавочных ядрышках происходит транскрипция и большое число молекул рРНК выходит в цитоплазму, где используется для построения рибосом. Иногда, например у дрозофилы, наблюдается встраивание таких автономно реплицированных генов в хромосому и передача их следующим поколениям. Такое явление получило название магнификации.

При изучении генетического контроля синтеза иммуноглобулинов у млекопитающих было выяснено, что легкие и тяжелые цепи иммуноглобулинов (L и К) содержат постоянную (С) и вариабельную (V) части, каждая из которых наследуется как монофакторный признак. Были найдены случаи, когда у одного индивидуума определенная V часть находилась в комбинации с различными C частями. Предполагается, что C и V — участки иммуноглобулинов кодируются разными цистронами, т.е. два цистрона — одна цепь иммуноглобулина. Таким образом, указанные цистроны могут объединяться в разных комбинациях для синтеза соответствующего белка.

Триплет (лат. triplus — тройной) — в генетике, комбинация из трёх последовательно расположенных нуклеотидов в молекуле нуклеиновой кислоты.

В информационных рибонуклеиновых кислотах (иРНК) триплеты образуют так называемые кодоны, с помощью которых в иРНК закодирована последовательность расположенияаминокислот в белках [1] .

В молекулах транспортных РНК (тРНК) триплеты образуют антикодоны.

Ф. Жакоб и Ж. Моно выдвинули в 1961 году гипотезу оперона. По этой схеме гены функционально неодинаковы. Один из них - структурный ген, содержит информацию о расположении аминокислот в молекуле белка фермента, другие выполняют регуляторные функции, оказывающие влияние на активность структурных генов – гены – регуляторы. Структурные гены располагаются рядом и образуют блок – оперон. Они программируют синтез ферментов. Кроме того в оперон входят участки, относящиеся к процессу включения транскрипции. Вся группа генов одного оперона функционирует одновременно, поэтому ферменты одной цепи реакции либо синтезируются все, либо не синтезируется ни один из них. В самом начале структуры оперона находится ген – оператор, который включает и выключает структурные гены. Оператор контролирует ген – регулятор. Ген-регулятор кодирует синтез белка-репрессора. Репрессор в активной форме блокирует транскрипцию, считывание генетической информации прекращается и весь оперон выключается. До тех пор, пока репрессор связан с геном-оператором, оперон находится в выключенном состоянии. При переходе в неактивную форму ген-оператор освобождается, происходит включение оперона и начинается синтез соответствующей РНК с последующим процессом синтеза ферментов. Оперонная система представляет собой один из механизмов регуляции синтеза белка.

Дифференцировка клеток и избирательная активность генов.

До стадии бластулы все клетки тотипотентны – стволовые. Со временем тотипотентность снижается и появляются полипотентные (способны превращаться только в определенную ткань). У взрослых особей также сохраняется часть стволовых клеток.

В ядрах дифференцированных клеток большинство генов находится в репрессивном состоянии, число же активно работающих генов различно в различных тканях и органах на разных стадиях развития.

У эукариот существует путь регулирования генной активности – одновременное групповое подавление активности генов в целой хромосоме или ее большем участке. Это осуществляется белками-гистонами.

Структурно-функциональные уровни организации наследственного материала у прокариот и эукариот: генный, хромосомный, геномный. Ген. Его свойства. Гены структурные, синтеза т-РНК, р-РНК, регуляторные. Триплетный код. Внутриклеточная регуляция. (Жакоб и Моно).

Различают следующие уровни структурно-функциональной организации наследственного материала: генный, хромосомный и геномный.

Элементарной структурой ГЕННОГО уровня организации служит ген. На этом уровне изучается структура молекулы ДНК, биосинтез белка и др. Благодаря относительной независимости генов возможно дискретное (раздельное) и независимое наследование (III закон Менделя) и изменение (мутации) отдельных признаков.

Гены клеток эукариот распределены по хромосомам, образуя ХРОМОСОМНЫЙ уровень организации наследственного материала. Этот уровень организации служит необходимым условием сцепления генов и перераспределения генов родителей у потомков при половом размножении (кроссинговер).

Вся совокупность генов организма в функциональном отношении ведет себя как целое и образует единую систему, называемую ГЕНОМОМ. Один и тот же ген в разных генотипах может проявлять себя по-разному. Геномный уровень организации объясняет взаимодействие генов как в одной, так и в разных хромосомах.

Ген — структурная и функциональная единица наследственности, контролирующая развитие определённого признака или свойства. Совокупность генов родители передают потомкам во время размножения. Однако перенос генов от родителей к потомкам не является единственным способом передачи генов. В 1959 году был описан случай горизонтального переноса генов. В отличие от вертикального переноса, в горизонтальном организм передаёт гены организму, который не является его потомком. Этот способ передачи широко распространён среди одноклеточных организмов и в меньшей степени среди многоклеточных.

1. дискретность — несмешиваемость генов;

2. стабильность — способность сохранять структуру;

3. лабильность — способность многократно мутировать;

4. множественный аллелизм — многие гены существуют в популяции во множестве молекулярных форм;

5. аллельность — в генотипе диплоидных организмов только две формы гена;

6. специфичность — каждый ген кодирует свой признак;

7. плейотропия — множественный эффект гена;

8. экспрессивность — степень выраженности гена в признаке;

9. пенетрантность — частота проявления гена в фенотипе;

10. амплификация — увеличение количества копий гена.

Структурные гены — уникальные компоненты генома, представляющие единственную последовательность, кодирующую определённый белок или некоторые виды РНК. (См. также статью гены домашнего хозяйства).

Функциональные гены — регулируют работу структурных генов

Рибосомная РНК составляет большую долю (до 80 %) всей клеточной РНК, такое количество рРНК требует интенсивной транскрипции кодирующих её генов. Такая интенсивность обеспечивается большим количеством копий кодирующих рРНК генов: у эукариот насчитывается от нескольких сотен (~200 у дрожжей) до десятков тысяч (для различных линий хлопка сообщалось о 50 — 120 тыс. копий) генов, организованных в массивы тандемных повторов.

У человека гены, кодирующие рРНК, также организованы в группы тандемных повторов, расположенных в центральных областях короткого плеча 13, 14, 15, 21 и 22-й хромосом.

У эукариот места сосредоточения генов, кодирующих рРНК, обычно хорошо заметны в ядре клетки, благодаря скоплению вокруг них субъединиц рибосом, самосборка которых происходит тут же. Эти скопления хорошо прокрашиваются цитологическими красителями и известны под названием ядрышко. Соответственно, наличие ядрышек характерно не для всех фаз клеточного цикла: при делении клетки в профазе ядрышко диссоциирует, поскольку синтез рРНК приостанавливается и вновь образуется в конце телофазы при возобновлении синтеза рРНК.

При репликации генов рРНК часть их выходит из хромосомы в ядерный сок и продолжает там реплицироваться автономно по типу катящегося кольца, что приводит к многократному увеличению этих генов. Затем в сотнях сформированных таким образом добавочных ядрышках происходит транскрипция и большое число молекул рРНК выходит в цитоплазму, где используется для построения рибосом. Иногда, например у дрозофилы, наблюдается встраивание таких автономно реплицированных генов в хромосому и передача их следующим поколениям. Такое явление получило название магнификации.

При изучении генетического контроля синтеза иммуноглобулинов у млекопитающих было выяснено, что легкие и тяжелые цепи иммуноглобулинов (L и К) содержат постоянную (С) и вариабельную (V) части, каждая из которых наследуется как монофакторный признак. Были найдены случаи, когда у одного индивидуума определенная V часть находилась в комбинации с различными C частями. Предполагается, что C и V — участки иммуноглобулинов кодируются разными цистронами, т.е. два цистрона — одна цепь иммуноглобулина. Таким образом, указанные цистроны могут объединяться в разных комбинациях для синтеза соответствующего белка.

Триплет (лат. triplus — тройной) — в генетике, комбинация из трёх последовательно расположенных нуклеотидов в молекуле нуклеиновой кислоты.

В информационных рибонуклеиновых кислотах (иРНК) триплеты образуют так называемые кодоны, с помощью которых в иРНК закодирована последовательность расположенияаминокислот в белках [1] .

В молекулах транспортных РНК (тРНК) триплеты образуют антикодоны.

Ф. Жакоб и Ж. Моно выдвинули в 1961 году гипотезу оперона. По этой схеме гены функционально неодинаковы. Один из них - структурный ген, содержит информацию о расположении аминокислот в молекуле белка фермента, другие выполняют регуляторные функции, оказывающие влияние на активность структурных генов – гены – регуляторы. Структурные гены располагаются рядом и образуют блок – оперон. Они программируют синтез ферментов. Кроме того в оперон входят участки, относящиеся к процессу включения транскрипции. Вся группа генов одного оперона функционирует одновременно, поэтому ферменты одной цепи реакции либо синтезируются все, либо не синтезируется ни один из них. В самом начале структуры оперона находится ген – оператор, который включает и выключает структурные гены. Оператор контролирует ген – регулятор. Ген-регулятор кодирует синтез белка-репрессора. Репрессор в активной форме блокирует транскрипцию, считывание генетической информации прекращается и весь оперон выключается. До тех пор, пока репрессор связан с геном-оператором, оперон находится в выключенном состоянии. При переходе в неактивную форму ген-оператор освобождается, происходит включение оперона и начинается синтез соответствующей РНК с последующим процессом синтеза ферментов. Оперонная система представляет собой один из механизмов регуляции синтеза белка.

Дифференцировка клеток и избирательная активность генов.

До стадии бластулы все клетки тотипотентны – стволовые. Со временем тотипотентность снижается и появляются полипотентные (способны превращаться только в определенную ткань). У взрослых особей также сохраняется часть стволовых клеток.

В ядрах дифференцированных клеток большинство генов находится в репрессивном состоянии, число же активно работающих генов различно в различных тканях и органах на разных стадиях развития.

У эукариот существует путь регулирования генной активности – одновременное групповое подавление активности генов в целой хромосоме или ее большем участке. Это осуществляется белками-гистонами.

Генетика. Наследственность и изменчивость

Раздел ЕГЭ 3.4. Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме

Генетика: задачи, методы, понятия, символика

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Наследственность и изменчивость являются фундаментальными свойствами всех живых организмов. Они обеспечивают постоянство и многообразие видов и являются основой эволюции живой природы.

Задачи генетики:

- Исследование механизмов хранения и передачи генетической информации от родительских форм дочерним.

- Изучение механизма реализации генетической информации в процессе онтогенеза под контролем генов и влиянием условий внешней среды.

- Исследование типов, причин и механизмов изменчивости всех живых существ.

- Изучение взаимосвязи процессов наследственности, отбора и изменчивости как движущих факторов эволюции органического мира.

Методы генетики:

Основные генетические понятия

Ген — структурная и функциональная единица наследственности живых организмов; участок ДНК, задающий последовательность определённого белка либо функциональной РНК.

Аллели — различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых локусах гомологичных хромосом и определяющие альтернативные варианты развития одного и того же признака.

Доминирование — форма взаимоотношений между аллелями одного гена, при которой один из них (доминантный) подавляет проявление другого (рецессивного). Доминантный признак проявляется у гетерозигот и доминантных гомозигот.

Доминантный ген — аллель, определяющий развитие признака не только в гомозиготном, но и в гетерозиготном состоянии; такой признак будет называться доминантным.

Рецессивный ген — аллель, определяющий развитие признака только в гомозиготном состоянии; такой признак будет называться рецессивным.

Гомозигота — диплоидный организм, несущий идентичные аллели гена в гомологичных хромосомах.

Гетерозигота — диплоидный организм, копии генов которого в гомологичных хромосомах представлены разными аллелями.

Локус — участок хромосомы, в которой расположен определённый ген.

Гены эукариот состоят из нескольких элементов: регуляторная часть (влияние на активность гена в разные периоды жизни организма) и структурная часть (информация о первичной структуре кодируемого белка). Гены эукариот прерывисты, их ДНК содержит кодирующие участки — экзоны, чередующиеся с некодирующими — нитронами.

Генотип — совокупность генов организма.

Фенотип — совокупность всех внешних и внутренних признаков организма, сформировавшегося на базе генотипа во время индивидуального развития.

Геном — совокупность генов, свойственных для гаплоидного набора хромосом данного биологического вида. Геном, в отличие от генотипа, является характеристикой вида, а не особи, поскольку описывает набор генов, свойственных данному виду, а не их аллели, обусловливающие индивидуальные отличия отдельных организмов. Степень сходства геномов разных видов отражает их эволюционное родство.

Генетическая символика

АА ⇒ Доминантная гомозигота (даёт один тип гамет (А))

аа ⇒ Рецессивная гомозигота (один тип гамет (а))

Аа ⇒ Гетерозигота (два типа гамет (А; а))

Р ⇒ Родители

G ⇒ Гаметы

F ⇒ Потомство, число внизу или сразу после буквы указывает на порядковый номер поколения

F1 ⇒ Гибриды первого поколения

F2 ⇒ Гибриды второго поколения

♀ ⇒ Материнский организм

♂ ⇒ Отцовский организм

× ⇒ Значок скрещивания

Наследственность и изменчивость

Наследственность проявляется в способности организма передавать свои признаки и свойства из поколения в поколение. Материальной единицей наследственности являются гены, расположенные у прокариот в нуклеоиде, а у эукариот — в генетическом материале ядра и двумембранных органелл. Совокупность генов организма называют генотипом. Именно он обуславливает развитие большинства его признаков.

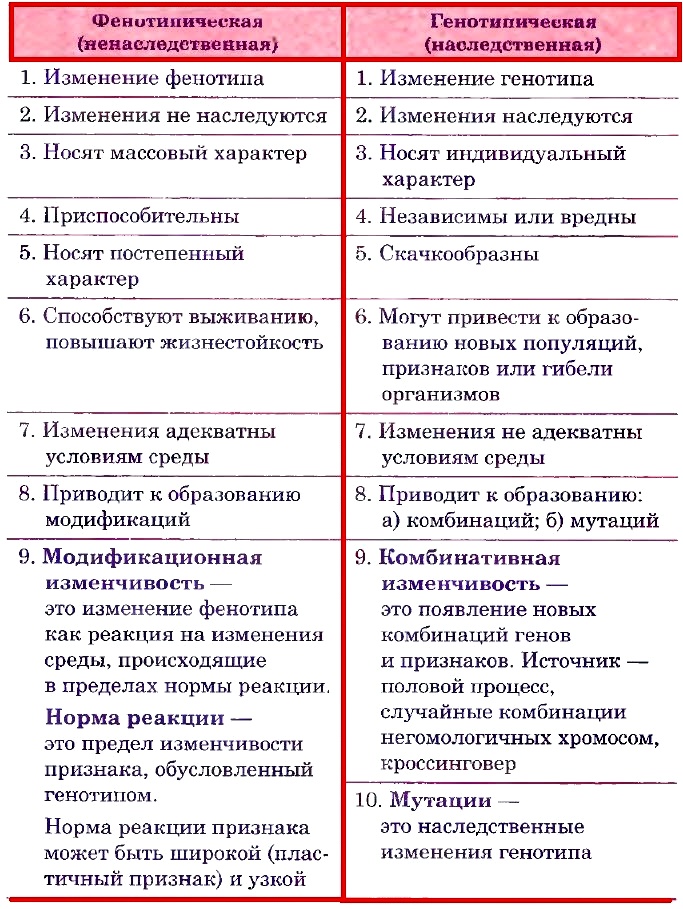

Изменчивость — это способность организмов приобретать новые признаки под действием условий среды. Различают генотипическую и фенотипическую изменчивость.

Генотипическая (наследственная) изменчивость затрагивает наследственную информацию организма и проявляется в двух формах: мутационной и комбинативной. В основе комбинативной изменчивости лежат половой процесс, кроссинговер и случайный характер встреч гамет в процессе оплодотворения. Это создаёт огромное разнообразие генотипов. Мутационная связана с возникновением мутаций, которые могут затрагивать как отдельные гены, так и целые хромосомы или даже весь их набор. В зависимости от природы возникновения мутации делят на спонтанные и индуцированные. Мутации делят на соматические и генеративные в зависимости от типа клеток, в которых они возникают. Наблюдения показывают, что многие мутации вредны для организма. Лишь некоторые из них могут оказаться полезными. Вещества и воздействия, приводящие к возникновению мутаций, называются мутагенными факторами, или мутагенами.

Фенотипическая (ненаследственная, или модификационная) изменчивость связана с возникновением модификационных изменений признаков организма, не затрагивающих его геном. Исследования модификационной изменчивости доказывают, что наследуется не сам признак, а способность проявлять этот признак в определённых условиях. Модификационная изменчивость не имеет эволюционного значения, т. к. не связана с образованием новых генов. Так, размеры листьев одного дерева варьируют в довольно широких пределах, хотя генотип их одинаков. Если листья расположить в порядке нарастания или убывания их длины, то получится вариационный ряд изменчивости данного признака.

Хромосомная теория наследственности

Т. Морган с учениками сформулировал хромосомную теорию наследственности в начале XX в. Основные её положения:

- Гены находятся в хромосомах, располагаются в них линейно на определённом расстоянии друг oi друга и не перекрываются.

- Гены, расположенные в одной хромосоме, относятся к одной группе сцепления. Число групп сцепления соответствует гаплоидному числу хромосом.

- Признаки, гены которых находятся в одной хромосоме, наследуются сцепленно.

- В потомстве гетерозиготных родителей новые сочетания генов, расположенных в одной паре хромосом, могут возникать в результате кроссинговера.

- Частота кроссинговера, определяемая по проценту кроссоверных особей, зависит от расстояния между генами.

- На основании линейного расположения генов в хромосоме и частоты кроссинговера как показателя расстояния между генами можно построить карты хромосом.

Ген (др.-греч. γένος — род) — структурная и функциональная единица наследственности живых организмов. Ген представляет собой последовательность ДНК, задающую последовательность определённого полипептида либо функциональной РНК. Гены (точнее, аллели генов) определяют наследственные признаки организмов, передающиеся от родителей потомству при размножении. При этом некоторые органеллы (митохондрии, пластиды) имеют собственную, определяющую их признаки, ДНК, не входящую в геном организма.

Среди некоторых организмов, в основном одноклеточных, встречается горизонтальный перенос генов, не связанный с размножением.

Содержание

История термина

Основные характеристики гена

Изучением генов занимается наука генетика, родоначальником которой считается Грегор Мендель, который в 1865 году опубликовал результаты своих исследований о передаче по наследству признаков при скрещивании гороха. Сформулированные им закономерности впоследствии назвали Законами Менделя.

В настоящее время, в молекулярной биологии установлено, что гены — это участки ДНК, несущие какую-либо целостную информацию — о строении одной молекулы белка или одной молекулы РНК. Эти и другие функциональные молекулы определяют развитие, рост и функционирование организма.

В то же время, каждый ген характеризуется рядом специфических регуляторных последовательностей ДНК (англ.) русск. , таких как промоторы, которые принимают непосредственное участие в регулировании проявления гена. Регуляторные последовательности могут находиться как в непосредственной близости от открытой рамки считывания, кодирующей белок, или начала последовательности РНК, как в случае с промоторами (так называемые cis-регуляторные элементы, англ. cis-regulatory elements ), так и на расстоянии многих миллионов пар оснований (нуклеотидов), как в случае с энхансерами, инсуляторами и супрессорами (иногда классифицируемые как trans-регуляторные элементы, англ. trans-regulatory elements ). Таким образом, понятие гена не ограничено только кодирующим участком ДНК, а представляет собой более широкую концепцию, включающую в себя и регуляторные последовательности.

Изначально термин ген появился как теоретическая единица передачи дискретной наследственной информации. История биологии помнит споры о том, какие молекулы могут являться носителями наследственной информации. Большинство исследователей считали, что такими носителями могут быть только белки, так как их строение (20 аминокислот) позволяет создать больше вариантов, чем строение ДНК, которое составлено всего из четырёх видов нуклеотидов. Позже было экспериментально доказано, что именно ДНК включает в себя наследственную информацию, что было выражено в виде центральной догмы молекулярной биологии.

Гены могут подвергаться мутациям — случайным или целенаправленным изменениям последовательности нуклеотидов в цепи ДНК. Мутации могут приводить к изменению последовательности, а следовательно изменению биологических характеристик белка или РНК, которые, в свою очередь, могут иметь результатом общее или локальное изменённое или анормальное функционирование организма. Такие мутации в ряде случаев являются патогенными, так как их результатом является заболевание, или летальными на эмбриональном уровне. Однако, далеко не все изменения последовательности нуклеотидов приводят к изменению структуры белка (благодаря эффекту вырожденности генетического кода) или к существенному изменению последовательности и не являются патогенными. В частности, геном человека характеризуется однонуклеотидными полиморфизмами и вариациями числа копий (англ. copy number variations ), такими как делеции и дупликации, которые составляют около 1 % всей нуклеотидной последовательности человека [2] . Однонуклеотидные полиморфизмы, в частности, определяют различные аллели одного гена.

Мономеры, составляющие каждую из цепей ДНК, представляют собой сложные органические соединения, включающие в себя азотистые основания: аденин(А) или тимин(Т) или цитозин(Ц) или гуанин(Г), пятиатомный сахар-пентозу-дезоксирибозу, по имени которой и получила название сама ДНК, а также остаток фосфорной кислоты. Эти соединения носят название нуклеотидов.

Гены и мимы

Читайте также:

- Можно ли считать промоголизм социальным отклонением кратко

- Из каких частей состоит тело цветкового растения кратко

- Чем различаются и чем похожи планы местности и географические карты 6 класс кратко

- Какую роль в становлении личности обломова сыграли сказки его няни кратко

- Что именно луна вызывает прецессию земной оси кратко