Что такое орнелла в биологии кратко

Обновлено: 28.06.2024

Сегодня в мире остро стоит проблема недостатка в рационе полезных нутриентов. Низкое качество продуктов, проживание в неблагоприятных условиях, плохая экология делают вопрос очень важным. Одним из высокопитательных компонентов в нашем рационе может стать одноклеточная водоросль хлорелла. Уникальная биомасса способна за короткий период сформировать значительный объем, синтезировать полезные вещества, оказать благоприятное влияние на здоровье и разнообразить меню.

Что такое хлорелла

Хлорелла как одноклеточный микроорганизм зародилась в Архейский период. Ее колыбелью стали воды мирового океана. И лишь спустя 1 млрд лет появились первые наземные растения. Никакие катастрофы, прокатившиеся по планете, не смогли повлиять на ее развитие и изменить среду обитания.

В систематическом плане хлорелла объединяет около 20 видов, но на территории России находится значительно меньше представителей данного рода: chlorella infusionum, С. vulgaris, С. parasitica, С. actinosphaerii, С. condustrix, которые отличаются размерами и формой клеток. Все виды относятся к царству Растения, хотя и выглядят несколько необычно: у них нет корней, стеблей и листьев.

Фото хлореллы обыкновенной под микроскопом

Из всего рода хлорелл наиболее изучена chlorella vulgaris, встречающаяся повсеместно. Способность водоросли поглощать растворы питательных веществ, быстро размножаться, существовать без света, а также высокое содержание полезных нутриентов способствуют активному выращиванию фитопланктона в искусственных условиях. Именно об этом растении мы и расскажем в статье.

Ботанический рисунок chlorella vulgaris

Отличие chlorella vulgaris от бурых водорослей в ее цвете — хроматофоры (носители пигмента) имеют вид зеленых шариков диаметром до 12 мкм. Одноклеточные микроорганизмы неподвижны, у них отсутствует верхушечная точка роста и нет воздушных пузырей, удерживающих массу на поверхности. Выглядит растение как зеленая взвесь в толще воды.

Одноклеточная водоросль является типичным биопланктоном, может запросто сосуществовать с живыми микроорганизмами, находясь с ними в симбиотической связи.

Смотрите в видео, как выглядит chlorella vulgaris под микроскопом:

Химический состав

В зеленой водоросли хлорелла содержится огромное количество нутриентов, несопоставимое ни с одним растением наземного мира. Набор ингредиентов уникален — это полноценные белки, витамины, жиры, углеводы, минеральные соли и даже антибиотики.

Таблица — Питательная ценность хлореллы в пересчете на 100 г продукта:

| Нутриенты | Количество вещества |

| Витамины: | |

| β-каротин | 900 мг |

| Тиамин | 1,30 мг |

| Рибофлавин | 3,0 мг |

| Пантотеновая кислота | 0,15 мг |

| Пиридоксин | 0,96 мг |

| Фолиевая кислота | 2,4 мкг |

| Цианокобаламин | 50 мкг |

| Биотин | 100 мкг |

| Макро- и микроэлементы: | |

| Калий | 882 мг |

| Кальций | 330 мг |

| Фосфор | 1200 мг |

| Железо | 210 мг |

| Йод | 680,1 мкг |

| Цинк | 70 мкг |

| Калорийность | 325 Ккал |

| Клетчатка | 2,5 г |

| Белки | 51 г |

| Жиры | 6,5 г |

| Углеводы | 11 г |

Отдельно следует сказать о хлорофилле. Пигмент находится в клетках водоросли и по своему составу напоминает гемопротеин. Белок участвует в образовании кислорода и питании микроорганизма. Его структура удивительно похожа на человеческие клетки.

Строение

Характеристика хлореллы будет неполной без описания строения. Тело водоросли может быть округлой или немного удлиненной формы. Организм имеет одну клетку, основную часть которой занимает хроматофор или хлоропласт. Местом образования белков служит пиреноид. Вокруг шарообразного тела располагается плотная оболочка.

Строение клетки chlorella vulgaris

На рисунке видно, что внутри клетки находятся полужидкая цитоплазма и ядро. Жгутики, которые являются органами передвижения, у chlorella отсутствуют. Поэтому, в отличие от подвижных и многоклеточных собратьев, она пассивно плавает в слоях воды.

Размножение

Хлорелла размножается исключительно быстро. Каждые 12 часов в результате разрыва материнской оболочки на свет появляются восемь автоспор. Дочерние клетки моментально увеличиваются и повторяют процесс деления, который происходит до бесконечности.

Размножение хлореллы осуществляется бесполым путем. В биологии под таким процессом понимают митотическое (непрямое) деление клеток, в результате которого образуются генетически идентичные материнскому микроорганизмы. Они повторяют цикл развития, обеспечивая быстрый прирост биомассы.

Процесс размножения chlorella vulgaris можно посмотреть на видео:

Жизненный цикл

Одноклеточная водоросль может служить примером простого цикла развития микроорганизмов. Молодые клетки растут, достигают зрелости и начинают делиться, становясь центром спороношения. В итоге жизненный процесс хлореллы представляет собой последовательность трех фаз: автоспора — взрослый вегетирующий организм — материнская клетка и вновь автоспора.

В неблагоприятных условиях процесс размножения замедляется, но не прекращается совсем.

Среда обитания

Хлорелла непритязательна к среде обитания, поэтому встречается практически везде: в морской и пресной воде, воздухе и даже сожительствует с некоторыми микроорганизмами. Одноклеточную водоросль можно увидеть на стволах деревьев, в канавах, лужах, прудах. Развивается она и в домашнем быту — в аквариумах, банках с водой или сладким раствором, покрывая зеленоватым налетом внутреннюю поверхность сосуда.

Питание хлореллы двояко — на свету она автотроф, а в темноте — гетеротроф. Обитая в толще вод, биопланктон всасывает питательные вещества всем телом. Освещенность водоема резко падает с погружением вглубь, поэтому для нормальной жизнедеятельности chlorella vulgaris не должна уходить ниже 6 метров. Именно на таком уровне обеспечивается достаточный фотосинтез.

Хлорелла — первая водоросль, которую начали выращивать в искусственных условиях. Она очень перспективна в этом плане — с одного гектара зеленых плантаций ежемесячно собирают 23–25 центнеров биомассы.

Выращивание микроводоросли ведут двумя путями:

- в неглубоких прудах, где она обитает автотрофно и питается специальной подкормкой;

- в лабораторных помещениях по типу современных микробиологических ферм.

В последнем случае возделывание биомассы ведется на свету или в темноте при полностью контролируемых условиях.

Хлорелла болезненно реагирует на колебания температуры, освещенность, состав воды, заметно снижая урожайность под воздействием неблагоприятных факторов. Поэтому культивирование биопланктона в защищенных местах более оправданно. Особенно экономично гетеротрофное выращивание, когда chlorella существует в полной темноте, продуцируя не за счет фотосинтеза, а впитывая специальный раствор.

Наиболее перспективным является проточный способ культивирования, при котором подача свежей жидкости, питания и сбор готового урожая осуществляются по сигналам самой водоросли. Основным преимуществом этой разновидности выращивания является непрерывность процесса с минимумом затрат и максимумом продуктивности.

Органелла – это крошечная клеточная структура, которая выполняет определенные функции внутри клетки. Органеллы встроены в цитоплазму эукариотических и прокариотических клеток. В более сложных эукариотических клетках органеллы часто окружены собственной мембраной. Подобно внутренним органам тела, органеллы специализированы и выполняют конкретные функции, необходимые для нормальной работы клеток. Они имеют широкий круг обязанностей: от генерирования энергии до контроля роста и размножения клеток.

Эукариотические органеллы

Эукариотические клетки представляют собой клетки с ядром. Ядро – важная органелла, окруженная двойной мембраной, называемая ядерной оболочкой, отделяющая содержимое ядра от остальной части клетки. Эукариотические клетки также содержат клеточную мембрану (плазматическая мембрана), цитоплазму, цитоскелет и различные клеточные органеллы. Примерами эукариотических организмов являются животные, растения, грибы и протисты. Клетки животных и растений содержат много одинаковых или отличающихся органелл. Есть также некоторые органеллы, обнаруженные в растительных клетках, но не встречающиеся в клетках животных и наоборот. Примеры основных органелл, содержащихся в клетках растений и животных включают:

-

– связанная с мембраной структура, которая содержит наследственную (ДНК) информацию, а также контролирует рост и размножение клетки. Это обычно самая важная органелла в клетке. , как производители энергии, преобразуют энергию в формы, которые может использовать клетка. Они также участвуют в других процессах, таких как клеточное дыхание, деление, рост и гибель клеток. – обширная сеть трубочек и карманов, синтезирующая мембраны, секреторные белки, углеводы, липиды и гормоны. – структура, которая отвечает за производство, хранение и доставку определенных клеточных веществ, особенно из эндоплазматического ретикулума. – органеллы, состоящие из РНК и белков и отвечают за биосинтез белка. Рибосомы расположены в цитозоле или связаны с эндоплазматическим ретикулумом. – эти мембранные мешочки ферментов перерабатывают органический материал клетки путем переваривания клеточных макромолекул, таких как нуклеиновые кислоты, полисахариды, жиры и белки. , как и лизосомы связаны мембраной и содержат ферменты. Они способствуют детоксикации спирта, образует желчную кислоту и разрушает жиры. – заполненные жидкостью замкнутые структуры, чаще всего встречаются в растительных клетках и грибах. Они отвечают за широкий спектр важных функций, включая хранение питательных веществ, детоксикацию и вывод отходов. – пластиды, содержащиеся в клетках растений, но отсутствующие в животных клетках. Хлоропласты поглощают энергию солнечного света для процесса фотосинтеза. – жесткая внешняя стенка расположенная рядом с плазматической мембраной в большинстве растительных клеток, обеспечивающая поддержку и защиту клетки. – цилиндрические структуры встречаются в клетках животных и помогают организовать сборку микротрубочек во время деления клеток. – волосковидные образования с наружной стороны некоторых клеток, которые осуществляют клеточною локомоцию. Они состоят из специализированных групп микротрубочек, называемых базальными телами.

Прокариотические клетки

Прокариотические клетки имеют структуру, которая менее сложна, чем у эукариотических клеток. У них нет ядра, где ДНК связано мембраной. Прокариотическая ДНК содержится в области цитоплазмы, называемой нуклеоидом. Подобно эукариотическим клеткам, прокариотические имеют плазматическую мембрану, клеточную стенку и цитоплазму. В отличие от эукариот, прокариоты не содержат связанных с мембраной органелл. Однако они имеют некоторые неперепончатые органеллы, такие как рибосомы, жгутики и плазмиды (круговые структуры ДНК, которые не участвуют в размножении). Примерами прокариотических клеток являются бактерии и археи.

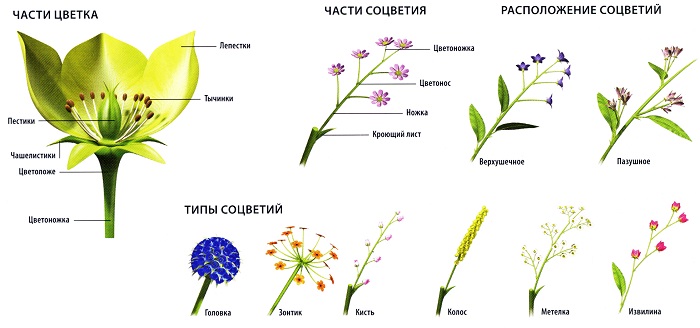

Давайте определимся, что такое соцветие, какие бывают виды соцветий, почему они вообще образуются, какие известные растения относятся к тому или иному виду, какова их биологическая роль.

Что такое соцветие

Покрытосеменные характеризуются наличием цветка. Они могут быть расположены одиночно или собраны в соцветия.

Соцветие – часть побега, несущая группу цветков. Эта часть обычно четко отделяется от остального побега. Цветы в ней расположены в определенном порядке, классификация основана именно на этом признаке.

Виды соцветий - описание и примеры

Классификация соцветий в биологии основана на нескольких основополагающих признаках.

Трехцветная фиалка

По характеристикам прицветных листьев выделяют:

облиственные (фрондозные) - трехцветная фиалка, фуксия;

соцветия с чешуевидными листьями (брактеозные) - вишня, ландыш;

голые (эбрактеозные) – редис, икотник.

По разветвленности:

простое - представляет собой часть побега с цветками, расположенными в определенном порядке (черемуха, груша);

сложное - состоит из однотипных простых (рожь, петрушка).

По последовательности раскрывания венчиков:

рацемозные - раскрываются сначала венчики, расположенные у основания, затем те, что расположены выше (сирень, рябина);

цимозные - раскрываются первыми верхушечные цветки, позже – лежащие у основания (бузина, незабудка).

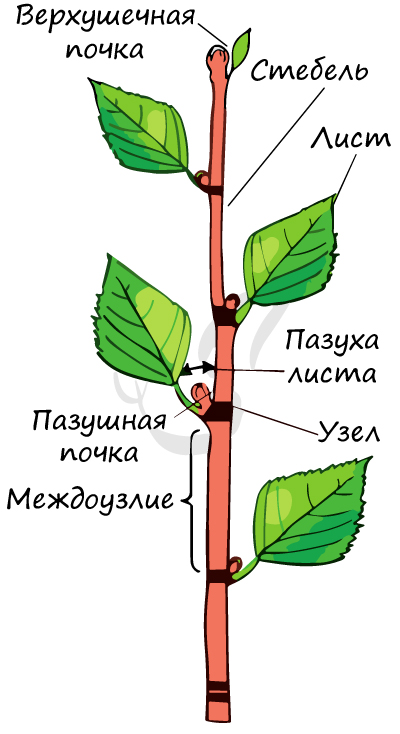

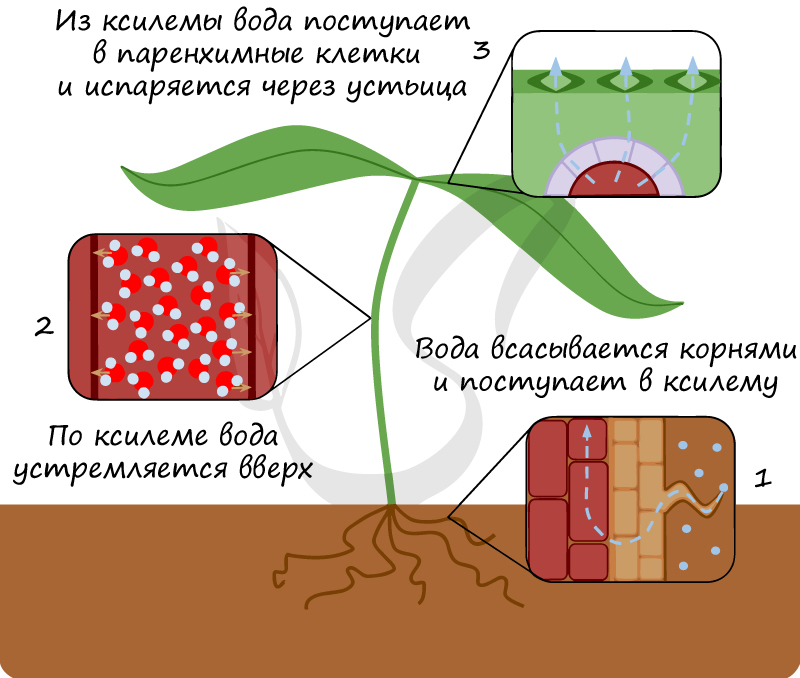

Лист - вегетативный орган растения, располагающийся на побеге. Место расположения листа на побеге называется узел. Узел (лат. nodus) — участок побега (стебля) растения, от которого отходят боковые органы (ветви, листья, почки, придаточные корни и другие.)

Строение и функции листа

Основная ткань пластинки листа - мезофилл. Выделяют столбчатый и губчатый мезофилл, функции которых различны.

Благодаря наличию хлоропластов в клетках столбчатой ткани мякоти листа происходит процесс фотосинтеза, в результате которого образуется большое количество органических веществ, доставляемых флоэмой в разные части растения. Вообразите следующую информацию в виде 3D-модели: проводящая система листа является продолжением проводящей системы стебля, в месте узла происходит отхождение сосудисто-волокнистого пучка в направлении листа.

В губчатой ткани листа расположены межклетники, вход в которые открывают устьица. Здесь происходит газообмен между организмом растения и внешней средой, заключающийся в процессах дыхания и фотосинтеза. Крайне важно разделить два понятия: фотосинтез и дыхание.

Не удивляйтесь тому, что растения поглощают кислород в процессе дыхания. Все живые клетки аэробных организмов находятся в процессе дыхания постоянно, днем и ночью. Запомните, что дыхание это поглощение кислорода и выделение углекислого газа. В ходе светозависимой фазы фотосинтеза напротив, кислород выделяется как ненужный побочный продукт, а углекислый газ поглощается клетками.

Осуществляется через устьица в эпидермисе (кожице).

Самые первые листья растения - зародышевые листья (семядоли или семенодоли), которые развиваются у зародыша ещё в семени. В дальнейшем листья формируются из примордиев - нерасчленённых зачатков листьев в виде бугорков или валиков на конусе нарастания побега.

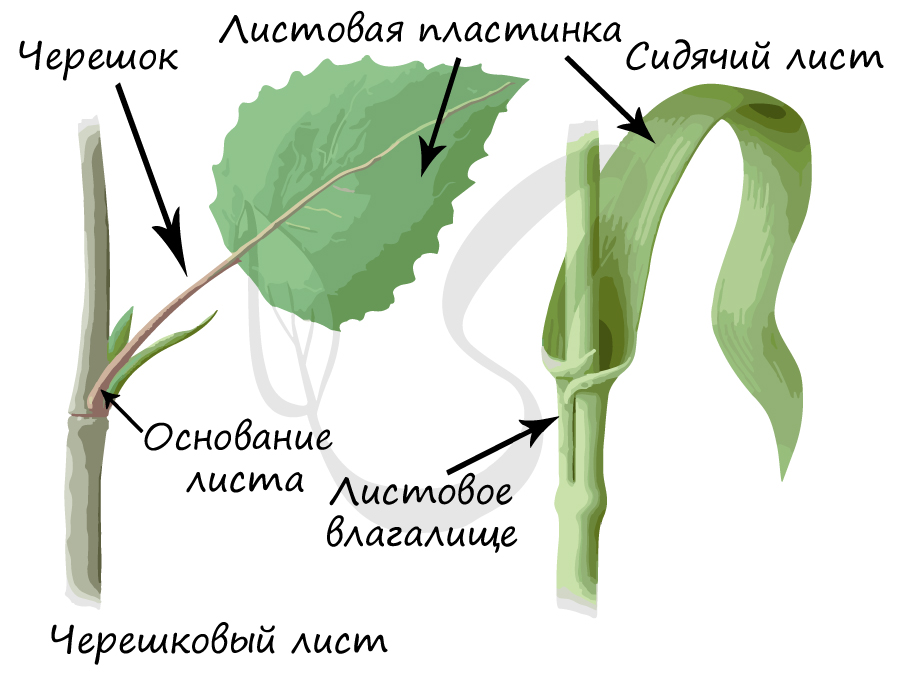

Основные части листа

Это расширенная нижняя часть листа. У некоторых растений оно, разрастаясь, преобразуется в незамкнутую или замкнутую трубку, которую называют листовое влагалище.

Выполняет главные функции листа - газообмен и фотосинтез, в основании пластинка сужается и переходит в стеблевидный черешок.

Это тонкая стеблевидная часть листа, идущая от листовой пластинки к узлу побега.

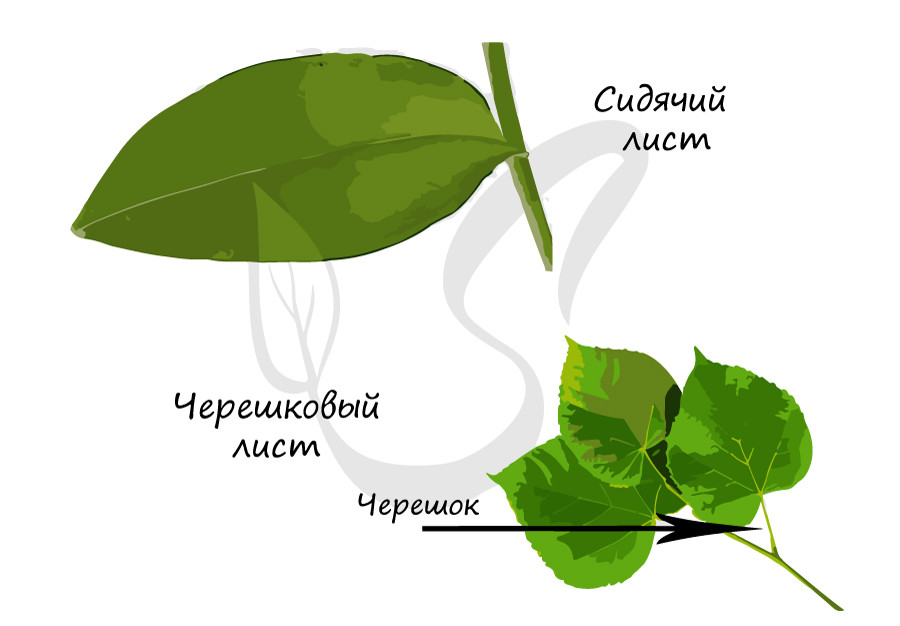

Меняя свою форму, черешок смещает листовую пластинку. Таким образом, основная функция черешка - обеспечить как можно большую освещенность листовой пластинки, вынести листья к свету. Именно так и создается листовая мозаика - расположение листьев на растении, при котором они не затеняют друг друга. Листья с черешками называются черешковыми, без черешка - сидячими.

Выросты листообразной формы, расположенные у основания листа. Они могут срастаться со стеблем или быть свободно расположенными. У многих растений прилистники отсутствуют в принципе, или образуются, но рано отмирают.

Лист называют полным, если в составе его элементов имеется пластинка, основание, прилистники и черешок. Полные листья характерны для многих широко известных растений: рябина, дуб, черемуха, роза.

Лист называют неполным, если у него отсутствует черешок (сидячий лист), прилистники или пластинка. Сидячие листы, лишенные прилистников, имеют лен, гвоздика, алоэ. Отсутствуют прилистники также на листьях картофеля, сирени, капусты. В редких случаях лист может не иметь листовой пластинки, тогда ее функции перенимают черешок - у акации, прилистники - у чины безлисточковой.

Жилкование листьев

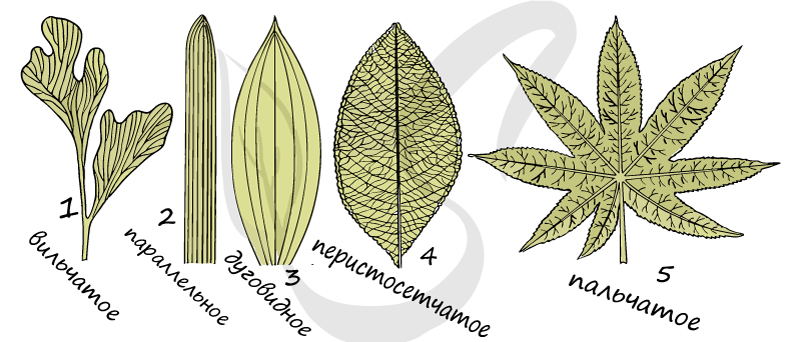

-

Вильчатое (дихотомическое) жилкование

Встречается у многих папоротниковидных растений и примитивных семенных, при вильчатом жилковании жилки делятся дихотомически (одна жилка разделяется на две жилки).

При таком типе жилкования крупные жилки проходят вдоль листовой пластинки параллельно друг другу. Характерно для злаковых растений.

Отличается наличием крупных жилок, которые подобно дуге изогнуты вдоль листовой пластинки. Характерно для однодольных.

Для этого типа характерна выраженная центральная (главная) жилка, от которой в стороны отходят более тонкие боковые ветви. Имеется у дуба черешчатого, черемухи обыкновенной.

Такой тип жилкования отличается наличием нескольких примерно одинаковых по размеру крупных жилок, расходящихся веером по пластинке, при этом сходящихся в одной точке у ее основания. Имеется у манжетки обыкновенной, клена платановидного.

Форма листа

- Однолисточковые - у мандарина, лимона.

- Тройчатосложные - у земляники, клевера.

- Пальчатосложные, состоящие из множества листовых пластинок, у люпина, каштана конского.

Необходимо особо отметить, что есть сложные листья, у которых листочки расположены по всей длине рахиса - пункты 4 и 5.

- С цельной листовой пластинкой - сирень, береза, тополь, яблоня.

- С рассеченной (расчлененной) листовой пластинкой. Каждую отдельную часть простой пластинки называют сегментом. Здесь также имеется еще одно деление, по степени расчлененности листовых пластинок различают:

- Пальчтолопастную (перилопастную) - в случае если расчленение не превышает 1/3 всей поверхности листовой пластинки.

- Перистолопастную (перистораздельную) - расчленение не превышает половины (до 1/2) листовой пластинки.

- Пальчаторассеченную (перисторассеченную) - расчленение достигает главной жилки листа или основания листовой пластинки.

![Простой лист]()

Листорасположение

- Очередное - от узла отходит только один лист. Имеется у березы, липы, дуба.

- Супротивное - на узле располагаются два листа, супротив (напротив) друг друга. Встречается у бузины, клена, калины.

- Мутовчатое - на узле стебля 3 и более листьев. Есть у вороньего глаза, ветренницы, элодеи.

![Листорасположение]()

Видоизменения листьев

Это интереснейшие приспособления, которые возникли в процессе приспособления растений к различным средам обитания. Они выполняют дополнительные функции, но главная их задача - это адаптация растения к условия среды.

Не все растения питаются автотрофно, для некоторых из них свойственен гетеротрофный тип питания. Известный пример росянка капская - насекомоядное растение. Ее лист покрыт липкой вязкой массой, которая выделяется волосками листа. Если насекомое садится на лист, то приклеивается к нему, волоски начинают сворачиваться, и насекомое оказывается в образовавшейся полости. После чего начинается выделение ферментов в полость и переваривание насекомого.

![Ловчие аппараты]()

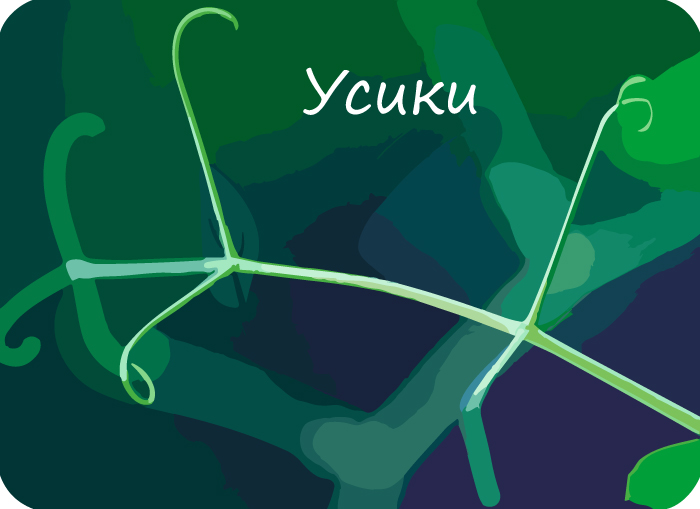

Образования, которые выполняют опорную функцию. Цепляясь усиками за опору, растение занимает в пространстве вертикальное положение, растут вверх. Имеются у чины, гороха.

![Усики]()

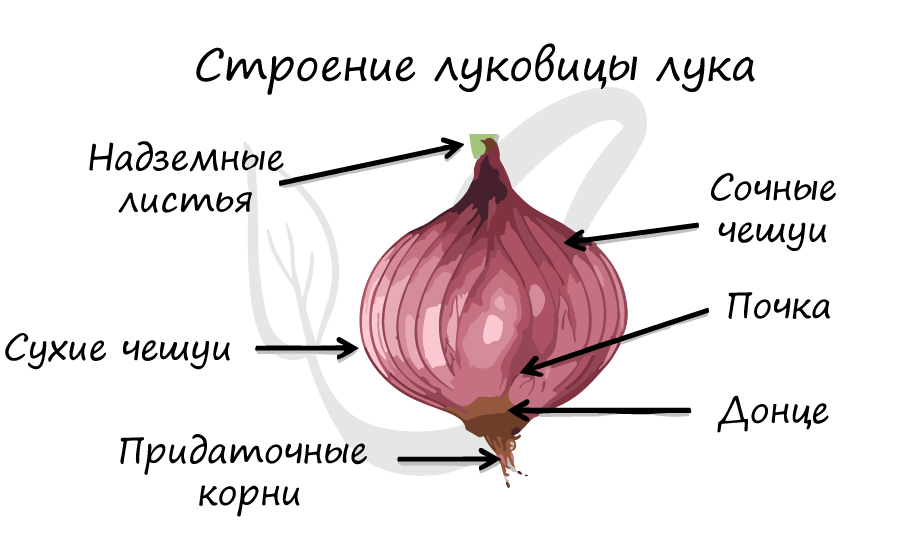

Выполняют различные функции. К примеру, чешуи почки защищают ее от механических повреждений, а листья у лука в луковице превращены в сочные чешуи, которые запасают питательные вещества.

![Чешуи]()

Ограждают растение от поедания его животными. Подобную защитную функцию выполняют колючки барбариса, кактуса.

![Колючки]()

Эти видоизменения листьев не утратили свою основную функцию, и приобрели дополнительную - запасание воды. Особенно актуальна эта функция для растений суккулентов, произрастающих в местах с засушливым климатом - алоэ, молодил, очиток.

![Сочные и толстые образования, запасающие воду]()

Хвоя - это видоизмененные листья голосеменных (хвойных) растений. Таким листьям, в отличие от неизмененных, нужно меньше питательных веществ и воды. Они способны противостоять холоду и засухе, при этом выполняя свою основную роль - обеспечение процесса фотосинтеза.

Вечнозелеными растениями является подавляющее большинство голосеменных, которые сохраняют хвою в течение 12 месяцев, не сбрасывая ее перед зимой. У отдельных видов, сосны долговечной, хвоя сохраняется до 45 лет.

![Хвоя]()

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Читайте также: