Что такое модель каковы основные свойства моделей кратко

Обновлено: 25.06.2024

2. Каждому материальному объекту соответствует бесчисленное множество в равной мере адекватных, но различных по существу моделей, связанных с разными задачами.

3. Паре задача-объект соответствует множество моделей, содержащих в принципе одну и ту же информацию, но различающихся формами ее представления или воспроизведения.

4. Модель всегда является лишь относительным, приближенным подобием объекта-оригинала и в информационном отношении принципиально беднее последнего.

5. Произвольная природа объекта-оригинала, фигурирующая в принятом определении, означает, что этот объект может быть материально-вещественным, может носить чисто информационный характер и, наконец, может представлять собой комплекс разнородных материальных и информационных компонентов. Однако независимо от природы объекта, характера решаемой задачи и способа реализации модель представляет собой информационное образование.

6. В частном случае роль объекта моделирования в исследовательской или прикладной задаче играет не фрагмент реального мира, рассматриваемый непосредственно, а некая идеальная конструкция, т.е. по сути дела другая модель, созданная ранее и практически достоверная.

СВОЙСТВА МОДЕЛЕЙ

1) конечность: модель отображает оригинал лишь в конечном числе его отношений и, кроме того, ресурсы моделирования конечны;

2) упрощенность: модель отображает только существенные стороны объекта;

3) приблизительность: действительность отображается моделью приблизительно;

4)·адекватность: степень успешности описания моделью объекта моделирования;

5) информативность: модель должна содержать достаточную информацию о системе – в рамках гипотез, принятых при построении модели.

Модель – это представление объектов реального или вымышленного мира и их свойств. Безусловно, она не обладает всеми свойствами того объекта, прототипом которого является.

- упрощенность - модель отображает только существенные стороны объекта и, кроме того, должна быть проста для исследования или воспроизведения;

- приблизительность - действительность отображается моделью грубо или приблизительно;

- адекватность - модель должна успешно описывать моделируемую систему;

- наглядность основных ее свойств и отношений;

- доступность и технологичность для исследования или воспроизведения;

- информативность - модель должна содержать достаточную информацию о системе и должна давать возможность получить новую информацию;

- полнота - в модели должны быть учтены все основные связи и отношения, необходимые для обеспечения цели моделирования.

Как написать хороший ответ? Как написать хороший ответ?

- Написать правильный и достоверный ответ;

- Отвечать подробно и ясно, чтобы ответ принес наибольшую пользу;

- Писать грамотно, поскольку ответы без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок лучше воспринимаются.

Мореплаватель — имя существительное, употребляется в мужском роде. К нему может быть несколько синонимов.

1. Моряк. Старый моряк смотрел вдаль, думая о предстоящем опасном путешествии;

2. Аргонавт. На аргонавте были старые потертые штаны, а его рубашка пропиталась запахом моря и соли;

3. Мореход. Опытный мореход знал, что на этом месте погибло уже много кораблей, ведь под водой скрывались острые скалы;

4. Морской волк. Старый морской волк был рад, ведь ему предстояло отчалить в долгое плавание.

Задание 2

Что такое моделирование?

Решение

Процесс создания и использования модели называют моделированием.

Задание 3

Как можно назвать отношение между объектом-оригиналом и его моделью?

Решение

Отношение между объектом-оригиналом и его моделью называют масштабом (уменьшенная копия).

Задание 4

Какие модели называют натурными? Приведите 2-3 примера натурных моделей.

Решение

Натурные модели — реальные предметы, в уменьшенном или увеличенном виде воспроизводящие внешний вид, структуру или поведение объекта моделирования.

Например: глобус, модель корабля.

Задание 5

Какие модели называют информационными? Приведите 2-3 примера информационных моделей.

Решение

Информационная модель - набор признаков, содержащий всю необходимую информацию об исследуемых объектах и процессах.

Например: закон Ньютона, таблица Менделеева.

Задание 6

Для каждой из перечисленных моделей назовите действия, которые человек может выполнить и с ней, и с объектом-оригиналом:

а) радиоуправляемая модель самолёта;

б) словесное описание куртки;

в) план квартиры;

г) чайник из пластилина в натуральную величину;

д) мысленное представление о будущей поездке.

Какие действия могут быть выполнены только с оригиналом?

Решение

а) С моделью: управлять через пульт управления.

С оригиналом: управлять, сидя в кабине пилота.

б) С моделью: обсуждать.

С оригиналом: одеть.

в) С моделью: изменять что-то в плане, чертить.

С оригиналом: жить в квартире.

г) С моделью: любоваться им, изменить форму.

С оригиналом: кипятить в нём воду.

д) С моделью: думать о ней, изменить представление.

С оригиналом: быть уже в пути и ждать её завершения.

Только с оригиналом можно ощутить размер, потрогать.

Во-первых, там черт-те сколько вопросов. Во-вторых, при твоей технике фотографирования их не прочесть.

Модель – это любой образ, аналог мысленный или установленный, изображение, описание, схема, чертеж, карта и т.п. какого либо объема, процесса или явления, используемый в качестве его заменителя или представителя. Сам объект, процесс или явление называется оригиналом данной модели. Для одних и тех же явлений, процессов и объектов можно построить различные модели. Разные объекты могут описываться одной моделью.

Требования, предъявляемые к моделям:

1. Универсальность – характеризует полноту отображения моделью изучаемых свойств реального объекта.

2. Адекватность – способность отражать нужные свойства объекта с погрешностью не выше заданной.

3. Точность – оценивается степенью совпадения значений характеристик реального объекта и значения этих характеристик полученных с помощью моделей.

4. Экономичность – определяется затратами ресурсов ЭВМ памяти и времени на ее реализацию и эксплуатацию.

Модели используются, чтобы:

– понять, как устроен объект (его структура, свойства, законы развития, взаимодействия с окружающим миром);

– научиться управлять объектом (процессом) и определять наилучшие стратегии;

– прогнозировать последствия воздействия на объект.

Плюсом модели является то, что она позволяет получить новые знания об объекте, но, к сожалению, в той или иной степени не полна.

Свойства моделей:

1. Конечность: модель отображает оригинал лишь в конечном числе его отношений и, кроме того, ресурсы моделирования конечны;

2. Упрощенность: модель отображает только существенные стороны объекта;

3. Приблизительность: действительность отображается моделью грубо или приблизительно;

4. Адекватность: насколько успешно модель описывает моделируемую систему;

5. Информативность: модель должна содержать достаточную информацию о системе – в рамках гипотез, принятых при построении модели;

6. Потенциальность: предсказуемость модели и её свойств;

7. Сложность: удобство её использования;

8. Полнота: учтены все необходимые свойства;

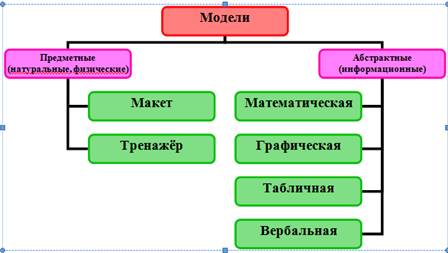

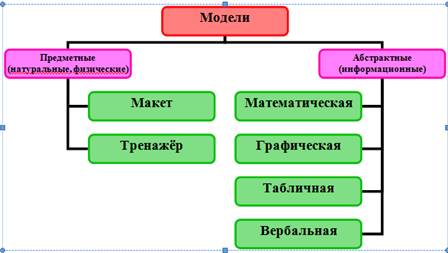

Физическая модель – это модель, воспроизводящая геометрические, физические и другие свойства объектов в материальной форме (глобус, муляжи зданий и т.д.).

Абстрактная модель – это описание объекта проектирования или исследования на каком-либо языке (график, чертёж, схема, формула, граф и др.)

Графовые модели – это модели, выражающие представления в наглядных зрительных образах.

1. Показать внешний вид или структуру.

2. Показать размеры или организацию.

3. Показать расположение объекта или направления их движения.

Словесные модели – это модели, служащие для объяснения свойств интересующих нас объектов. Они базируются на понятиях и представляются набором предложений.

Понятия – это словесные выражения общих и наиболее существенных признаков объекта.

Табличная модель – это модель, применяемая для описания ряда объектов, обладающих одинаковыми наборами свойств.

Математическая модель – это упрощённая схема реального объекта, процесса или явления, составленное при помощи математических символов и соотношений.

Моделирование – это исследование какого-либо объекта или системы объектов путем построения и изучения их моделей. Модели используются для определения или уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых объектов.

На идее моделирования базируется любой метод научного исследования, при этом, в теоретических методах используются различного рода знаковые, абстрактные модели, в экспериментальных – предметные модели.

При исследовании сложное реальное явление заменяется некоторой упрощенной копией или схемой, иногда такая копия служит лишь только для того чтобы запомнить и при следующей встрече узнать нужное явление. Иногда построенная схема отражает какие-то существенные черты, позволяет разобраться в механизме явления, дает возможность предсказать его изменение. Одному и тому же явлению могут соответствовать разные модели.

Общая цель моделирования подчинена цели любых естественно-научных исследований – прогнозировать результаты предстоящих экспериментов (в том числе результаты эксплуатации любых устройств и систем).

Задача исследователя – предсказывать характер явления и ход процесса.

Иногда, бывает, что объект доступен, но эксперименты с ним дорогостоящи или привести к серьезным экологическим последствиям. Знания о таких процессах получают с помощью моделей.

Особую роль играют математические модели, строительный материал и инструменты этих моделей – математические понятия. При построении математической модели изучаемого объекта или явления выделяют те его особенности, черты и детали, которые с одной стороны содержат более или менее полную информацию об объекте, а с другой допускают математическую формализацию. Математическая формализация означает, что особенностям и деталям объекта можно поставить в соответствие подходящие адекватные математические понятия: числа, функции, матрицы и так далее. Тогда связи и отношения, обнаруженные и предполагаемые в изучаемом объекте между отдельными его деталями и составными частями можно записать с помощью математических отношений: равенств, неравенств, уравнений. В результате получается математическое описание изучаемого процесса или явление, то есть его математическая модель.

Рассмотрим основные принципы моделирования:

1. Принцип информационной достаточности. При полном отсутствии информации об исследуемой системе построение ее модели невозможно. При наличии полной информации о системе ее моделирование лишено смысла. Существует некоторый критический уровень априорных сведений о системе (уровень информационной достаточности), при достижении которого может быть построена ее адекватная модель.

2. Принцип осуществимости. Создаваемая модель должна обеспечивать достижение поставленной цели исследования с вероятностью, существенно отличающейся от нуля, и за конечное время.

3. Принцип множественности моделей. Данный принцип является ключевым. Речь идет о том, что создаваемая модель должна отражать в первую очередь те свойства реальной системы (или явления), которые влияют на выбранный показатель эффективности. Соответственно при использовании любой конкретной модели познаются лишь некоторые стороны реальности. Для более полного ее исследования необходим ряд моделей, позволяющих с разных сторон и с разной степенью детальности отражать рассматриваемый процесс.

4. Принцип агрегирования. В большинстве случаев сложную систему можно представить состоящей из агрегатов (подсистем), для адекватного математического описания которых оказываются пригодными некоторые стандартные математические схемы. Принцип агрегирования позволяет, кроме того, достаточно гибко перестраивать модель в зависимости от задач исследования.

5. Принцип параметризации. В ряде случаев моделируемая система имеет в своем составе некоторые относительно изолированные подсистемы, характеризующиеся определенным параметром, в том числе векторным. Такие подсистемы можно заменять в модели соответствующими числовыми величинами, а не описывать процесс их функционирования. При необходимости зависимость значений этих величин от ситуации может задаваться в виде таблицы, графика или аналитического выражения (формулы). Принцип параметризации позволяет сократить объем и продолжительность моделирования. Однако надо иметь в виду, что параметризация снижает адекватность модели.

2 АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ:

1. Постановка задачи (определяется цель анализа, вырабатывается общий подход к исследуемой проблеме).

2. Изучение теоретических основ и сбор информации об объекте-оригинале (подбирается или разрабатывается подходящая теория; если её нет, устанавливаются причинно-следственные связи между переменными, описывающими объект; определяются входные и выходные данные, принимаются упрощающие предположения)

3. Формализация (выбор системы условных обозначений, устанавливается класс задач, к которым может быть отнесена полученная матмодель. Значения параметров могут быть конкретизированы)

4. Выбор метода решения (устанавливаются окончательные параметры модели для полученной математической задачи выбирается какой-либо метод решения или разрабатывается специальный)

5. Реализация модели (пишется программа, которая отлаживается, тестируется и получается решение задачи)

6. Анализ полученной информации (сопоставляется полученное решение и предполагаемое)

7. Проверка адекватности реальному объекту (результаты, полученные по модели, сопоставляются либо с имеющейся об объекте информацией, либо проводится эксперимент и его результаты сопоставляются с расчётными)

Понятие модели. Основные свойства модели, ее существенные признаки.

Цели и задачи моделирования. Принципы построения моделей. Сферы применения моделирования.

Модель – это любой образ, аналог мысленный или установленный, изображение, описание, схема, чертеж, карта и т.п. какого либо объема, процесса или явления, используемый в качестве его заменителя или представителя. Сам объект, процесс или явление называется оригиналом данной модели. Для одних и тех же явлений, процессов и объектов можно построить различные модели. Разные объекты могут описываться одной моделью.

Требования, предъявляемые к моделям:

1. Универсальность – характеризует полноту отображения моделью изучаемых свойств реального объекта.

2. Адекватность – способность отражать нужные свойства объекта с погрешностью не выше заданной.

3. Точность – оценивается степенью совпадения значений характеристик реального объекта и значения этих характеристик полученных с помощью моделей.

4. Экономичность – определяется затратами ресурсов ЭВМ памяти и времени на ее реализацию и эксплуатацию.

Модели используются, чтобы:

– понять, как устроен объект (его структура, свойства, законы развития, взаимодействия с окружающим миром);

– научиться управлять объектом (процессом) и определять наилучшие стратегии;

– прогнозировать последствия воздействия на объект.

Плюсом модели является то, что она позволяет получить новые знания об объекте, но, к сожалению, в той или иной степени не полна.

Свойства моделей:

1. Конечность: модель отображает оригинал лишь в конечном числе его отношений и, кроме того, ресурсы моделирования конечны;

2. Упрощенность: модель отображает только существенные стороны объекта;

3. Приблизительность: действительность отображается моделью грубо или приблизительно;

4. Адекватность: насколько успешно модель описывает моделируемую систему;

5. Информативность: модель должна содержать достаточную информацию о системе – в рамках гипотез, принятых при построении модели;

6. Потенциальность: предсказуемость модели и её свойств;

7. Сложность: удобство её использования;

8. Полнота: учтены все необходимые свойства;

Физическая модель – это модель, воспроизводящая геометрические, физические и другие свойства объектов в материальной форме (глобус, муляжи зданий и т.д.).

Абстрактная модель – это описание объекта проектирования или исследования на каком-либо языке (график, чертёж, схема, формула, граф и др.)

Графовые модели – это модели, выражающие представления в наглядных зрительных образах.

1. Показать внешний вид или структуру.

2. Показать размеры или организацию.

3. Показать расположение объекта или направления их движения.

Словесные модели – это модели, служащие для объяснения свойств интересующих нас объектов. Они базируются на понятиях и представляются набором предложений.

Понятия – это словесные выражения общих и наиболее существенных признаков объекта.

Табличная модель – это модель, применяемая для описания ряда объектов, обладающих одинаковыми наборами свойств.

Математическая модель – это упрощённая схема реального объекта, процесса или явления, составленное при помощи математических символов и соотношений.

Моделирование – это исследование какого-либо объекта или системы объектов путем построения и изучения их моделей. Модели используются для определения или уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых объектов.

На идее моделирования базируется любой метод научного исследования, при этом, в теоретических методах используются различного рода знаковые, абстрактные модели, в экспериментальных – предметные модели.

При исследовании сложное реальное явление заменяется некоторой упрощенной копией или схемой, иногда такая копия служит лишь только для того чтобы запомнить и при следующей встрече узнать нужное явление. Иногда построенная схема отражает какие-то существенные черты, позволяет разобраться в механизме явления, дает возможность предсказать его изменение. Одному и тому же явлению могут соответствовать разные модели.

Общая цель моделирования подчинена цели любых естественно-научных исследований – прогнозировать результаты предстоящих экспериментов (в том числе результаты эксплуатации любых устройств и систем).

Задача исследователя – предсказывать характер явления и ход процесса.

Иногда, бывает, что объект доступен, но эксперименты с ним дорогостоящи или привести к серьезным экологическим последствиям. Знания о таких процессах получают с помощью моделей.

Особую роль играют математические модели, строительный материал и инструменты этих моделей – математические понятия. При построении математической модели изучаемого объекта или явления выделяют те его особенности, черты и детали, которые с одной стороны содержат более или менее полную информацию об объекте, а с другой допускают математическую формализацию. Математическая формализация означает, что особенностям и деталям объекта можно поставить в соответствие подходящие адекватные математические понятия: числа, функции, матрицы и так далее. Тогда связи и отношения, обнаруженные и предполагаемые в изучаемом объекте между отдельными его деталями и составными частями можно записать с помощью математических отношений: равенств, неравенств, уравнений. В результате получается математическое описание изучаемого процесса или явление, то есть его математическая модель.

Рассмотрим основные принципы моделирования:

1. Принцип информационной достаточности. При полном отсутствии информации об исследуемой системе построение ее модели невозможно. При наличии полной информации о системе ее моделирование лишено смысла. Существует некоторый критический уровень априорных сведений о системе (уровень информационной достаточности), при достижении которого может быть построена ее адекватная модель.

2. Принцип осуществимости. Создаваемая модель должна обеспечивать достижение поставленной цели исследования с вероятностью, существенно отличающейся от нуля, и за конечное время.

3. Принцип множественности моделей. Данный принцип является ключевым. Речь идет о том, что создаваемая модель должна отражать в первую очередь те свойства реальной системы (или явления), которые влияют на выбранный показатель эффективности. Соответственно при использовании любой конкретной модели познаются лишь некоторые стороны реальности. Для более полного ее исследования необходим ряд моделей, позволяющих с разных сторон и с разной степенью детальности отражать рассматриваемый процесс.

4. Принцип агрегирования. В большинстве случаев сложную систему можно представить состоящей из агрегатов (подсистем), для адекватного математического описания которых оказываются пригодными некоторые стандартные математические схемы. Принцип агрегирования позволяет, кроме того, достаточно гибко перестраивать модель в зависимости от задач исследования.

5. Принцип параметризации. В ряде случаев моделируемая система имеет в своем составе некоторые относительно изолированные подсистемы, характеризующиеся определенным параметром, в том числе векторным. Такие подсистемы можно заменять в модели соответствующими числовыми величинами, а не описывать процесс их функционирования. При необходимости зависимость значений этих величин от ситуации может задаваться в виде таблицы, графика или аналитического выражения (формулы). Принцип параметризации позволяет сократить объем и продолжительность моделирования. Однако надо иметь в виду, что параметризация снижает адекватность модели.

2 АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ:

1. Постановка задачи (определяется цель анализа, вырабатывается общий подход к исследуемой проблеме).

2. Изучение теоретических основ и сбор информации об объекте-оригинале (подбирается или разрабатывается подходящая теория; если её нет, устанавливаются причинно-следственные связи между переменными, описывающими объект; определяются входные и выходные данные, принимаются упрощающие предположения)

3. Формализация (выбор системы условных обозначений, устанавливается класс задач, к которым может быть отнесена полученная матмодель. Значения параметров могут быть конкретизированы)

4. Выбор метода решения (устанавливаются окончательные параметры модели для полученной математической задачи выбирается какой-либо метод решения или разрабатывается специальный)

5. Реализация модели (пишется программа, которая отлаживается, тестируется и получается решение задачи)

6. Анализ полученной информации (сопоставляется полученное решение и предполагаемое)

7. Проверка адекватности реальному объекту (результаты, полученные по модели, сопоставляются либо с имеющейся об объекте информацией, либо проводится эксперимент и его результаты сопоставляются с расчётными)

Это понятие плотно вошло в повседневную речь, но немногие понимают его подлинное значение и умеют применять осознанно.

Без всякого занудства я расскажу о моделях и моделировании все, что нужно знать.

Что такое модель

Например, глобус – это модель земного шара. Он статичен, а не вращается вокруг солнца. Не может похвастаться собственной силой притяжения. Не имеет атмосферы. На поверхности глобуса не живут крошечные человечки. Он воспроизводит внешний вид нашей планеты, не затрагивая другие характеристики.

Военачальник разрабатывает план сражения. Чтобы обозначить ландшафт, он создает модель поля боя на своем столе. Вот этот камень будет горой, коробок спичек – вражеским танком, а зеленый платок – лесом.

При моделировании важна степень соответствия модели и реального объекта.

Поставив камешек не туда, можно проиграть настоящую битву.

Но избыточная схожесть также вредит делу — усложняет процесс и отвлекает от сути.

Стратег слишком увлекся, потратил время на воспроизведение полной копии танка в миниатюре. Враг начал наступление, застал военачальника врасплох, пока тот собирал макет.

Американский словарь английского языка дает такое определение:

Земля имеет шарообразную форму, но для простоты говорят, что она круглая.

Моделирование — это.

Моделирование — это метод познания. Он заключается в исследовании предметов, систем, процессов и явлений на основе их моделей.

Вот мы возвели небоскреб в зоне с высокой сейсмической активностью. Теперь хотим выяснить, выдержит ли постройка толчки земной коры. Как это сделать? Проведем эксперимент: произведем подрыв, чтобы вызвать землетрясение. Если здание устоит — все хорошо.

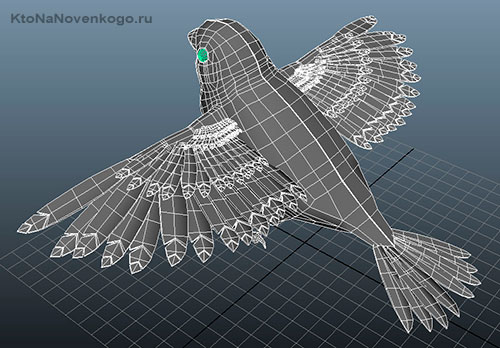

Но вот проблема — затея дорогостоящая, может привести к человеческим жертвам, уничтожить сам предмет исследования. Гораздо проще создать модель небоскреба в компьютерной программе, задать силу виртуального землетрясения и проверить устойчивость, не вставая с дивана.

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Компьютерное моделирование вряд ли сможет заменить полноценный эксперимент с физической моделью, тем более, что программу пишут люди, а они могут ошибаться. На модели же можно проверить, к примеру, аэродинамические качества объекта, поместив уменьшенную копию в аэродинамическую трубу, чего нельзя сделать с реальным объектом, например, пассажирским самолётом. Потому модели будут существовать всегда.

Раньше и дети моделированием увлекались, самолеты небольшие конструировали, а сейчас только в компьютерные стрелялки играют.

Читайте также:

- Деятельность ф и янковича по разработке документов школьной реформы

- Почему нет желания учиться в школе

- Какая ячейка является активной и как сделать ячейку активной кратко

- Статья о том как детский сад оформил к новому году

- Выясните какие средства для проведения сердечно легочной реанимации есть в мед кабинете вашей школы