Что способствовало тому что у населения западной европы изменилось миропонимание кратко

Обновлено: 27.06.2024

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Глава V Философия в странах Западной Европы в период перехода от феодализма к капитализму (XV — начало XVII в.)

Глава V Философия в странах Западной Европы в период перехода от феодализма к капитализму (XV — начало XVII в.) Социально-экономическое содержание эпохи. Зачатки капиталистического способа производства появляются в отдельных городах Средиземноморья в XIV–XV вв. В Италии уже

Глава XIII Развитие Марксом и Энгельсом диалектического и исторического материализма в период от революции 1848 г. до Парижской Коммуны

Глава XIII Развитие Марксом и Энгельсом диалектического и исторического материализма в период от революции 1848 г. до Парижской Коммуны § 1. Исторические условия развития марксизма в 1848–1871 гг. Новый период развития марксизма, непосредственно следующий за периодом его

11. Социальные и политические проблемы

ВТОРОЙ ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ (период средневековых систем, XIII в.)

ВТОРОЙ ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ (период средневековых систем, XIII в.) В XIII в. философия начала новый период в своем развитии. Изменения произошли в связи с двумя обстоятельствами, которые проявились в конце предыдущего периода: они были связаны с организацией

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ (период средневековой критики XIV в.)

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ (период средневековой критики XIV в.) 1. Причины становления нового периода. В XIV в. условия философской деятельности остались теми же, что и в XIII в., и становилось общепризнанным то, что было в XIII в. новинкой. Новых источников уже

Социальные куматоиды и социальные эстафеты

Социальные куматоиды и социальные эстафеты Как мы уже видели, мир куматоидов достаточно разнообразен и включает в себя явления, которые иногда во всех других отношениях очень не похожи друг на друга. Поэтому едва ли можно искать какой-то общий механизм их жизни. Что

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Уже в начале нашего века было распространено мнение, будто западноевропейская цивилизация уже исчерпала себя, будто начался ее закат и дни ее сочтены. Но шли годы, а она не только не увядала, а, наоборот, как будто начала переживать новую

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СХОЛАСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СХОЛАСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В последний период существования Римской империи начинают развиваться элементы феодализма. В V столетии этот процесс происходит все более интенсивно в сложных отношениях с варварами (главным образом германцами)

УКРЕПЛЕНИЕ ФЕОДАЛИЗМА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XI И XII ВВ.

УКРЕПЛЕНИЕ ФЕОДАЛИЗМА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XI И XII ВВ. В XI и XII вв. в Западной Европе происходит интенсивное развитие феодализма. Наблюдается рост сельскохозяйственного производства, развивается городская жизнь, расцветают ремесла, расширяются торговые отношения.

7. КРЕСТЬЯНСТВО И СОЦИАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

7. КРЕСТЬЯНСТВО И СОЦИАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ Если проблемы формирования народностей в той мере, в какой оно происходило в изучаемый период, вообще исследованы крайне недостаточно, то вопрос о роли, которую играло в этом процессе

Глава первая ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕЗИСЫ ОГЮСТА КОНТА

Глава первая ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕЗИСЫ ОГЮСТА КОНТА Содержание позитивизма не ограничивается взглядами его основателя на общество и правительство[1489]; но отыскивать у Конта главным образом социальную и политическую доктрину вовсе не значит умалять или

Средневековая культура Западной Европы – эпоха великих духовных и социокультурных завоеваний в истории всего человечества.

Средневековая культура отличается от многих предыдущих и последующих эпох особым напряжением духовной жизни как в сфере идеального, должного, так и в области реального, практического. Несмотря на сильное расхождение между идеальным и реальным, все же сама социальная и повседневная жизнь людей в средние века была попыткой, стремлением воплощать христианские идеалы в практической деятельности. Поэтому мы сначала рассмотрим сами идеалы, к которым были устремлены многие усилия людей того времени, а затем отметим особенности отражения этих идеалов в реальной жизни.

Духовная жизнь Средневековья обычно описывается через господствующую в то время религию – христианство. Картина мира Средневековой культуры определяется как богоцентрическая. Это обусловлено тем, что абсолютной ценностью является Бог. Средневековая картина мира, религиозность данной культуры принципиально глубинно отличается от всех предыдущих, т. е. языческих культур. Бог в христианстве – Единый, Личностный и Духовный, то есть абсолютно внематериальный. Также Бог наделяется множеством добродетельных качеств: Бог Всеблагий, Бог есть Любовь, Бог – Абсолютное Добро.

Благодаря такому духовному и абсолютно позитивному пониманию Бога особое значение в религиозной картине мира обретает человек. Человек – образ Божий, величайшая ценность после Бога, занимает главенствующее место на Земле. Главное в человеке – душа. Одно из выдающихся достижений христианской религии – дар свободы воли человеку, т. е. право выбора между добром и злом, Богом и дьяволом. Благодаря наличию темных сил, зла, Средневековую культуру часто называют дуалистичной (двойственной): на одном ее полюсе – Бог, ангелы, святые, на другом – Дьявол и его темное воинство (бесы, колдуны, еретики).

Трагедия человека состоит в том, что он может злоупотребить свободой воли. Так и случилось с первым человеком – Адамом. Он уклонился от запретов Бога в сторону соблазнов дьявола. Этот процесс называется грехопадением. Грех – результат уклонения человека от Бога. Именно из-за греха в мир вошли страдания, войны, болезни и смерть.

По христианскому учению сам, своими силами человек вернуться к Богу не может. Для этого человеку нужен посредник – Спаситель. Спасителями в Средневековой христианской картине мира выступают Христос и Его Церковь (в Западной Европе – католическая). Поэтому наряду с категорией греха большую роль в картине мира Средневековья занимает проблема спасения души каждого человека.

Таким образом, вся жизнь человека в Средние века выстаивается между двумя точками отсчета – грехом и спасением. Для ухода от первого и достижения последнего человеку даются следующие условия: следование христианским заповедям, совершение добрых дел, уклонение от соблазнов, исповедание своих грехов, активная молитвенная и церковная жизнь не только для монахов, но и для мирян.

Вассалы нуждались как в феодах, так и в сильных и знатных покровителях, а могущество сеньоров зависело, прежде всего, от числа преданных и боеспособных вассалов.

В целом опираясь на христианские идеалы выстраивалась вся общественная и культурная жизнь. Более того, по образу и подобию небесной, духовной иерархии строилась и земная иерархия. Если первый вид иерархии (духовный) имеет вид мира подлинного бытия, как раз полной реализации идеалов христианства, то второй вид иерархии предстает в Средневековой картине мира в качестве зеркального отражения в земной реальности небесного бытия.

Каждое сословие имело собственное представление о христианских идеалах. И все же всех их объединяла фундаментальная ценность – служение Богу и спасение своей души каждым на своем месте! На практике проявление этой ценности было столь своеобразным в каждом сословии, что достаточно далеко уводило от изначального строго церковного понимания христианских заповедей. Так, католическая церковь зачастую, помимо господства в духовной жизни, претендовала на первенство в государственно-политической сфере. Церковь стремилась к строительству Града Божьего на Земле. Ярким примером этих притязаний явились крестовые походы – попытка мечом, силовым путем объединить и расширить христианский мир под властью папства. Когда же в позднее Средневековье все больше людей и народов стали отпадать от католической церкви, тогда последняя прибегла к репрессивным мерам защиты своих идеологических и политических – к инквизиции.

Наиболее ярко и глубоко христианское мироощущение было передано в искусстве Средневековья. Главное внимание художники Средних веков уделяли миру потустороннему, Божественному, их искусство рассматривалось как Библия для неграмотных, как средство приобщения человека к Богу, постижения Его сущности. Католический собор служил художественно-религиозным воплощением образа всего мироздания.

Таким образом, культура Средних веков в Западной Европе положила начало новому направлению в истории цивилизации – утверждению христианства не только как религиозного учения, но и как нового мировосприятия и мироощущения, значительно повлиявшего на все последующие культурные эпохи.

Средневековая культура Западной Европы – эпоха великих духовных и социокультурных завоеваний в истории всего человечества.

Средневековая культура отличается от многих предыдущих и последующих эпох особым напряжением духовной жизни как в сфере идеального, должного, так и в области реального, практического. Несмотря на сильное расхождение между идеальным и реальным, все же сама социальная и повседневная жизнь людей в средние века была попыткой, стремлением воплощать христианские идеалы в практической деятельности. Поэтому мы сначала рассмотрим сами идеалы, к которым были устремлены многие усилия людей того времени, а затем отметим особенности отражения этих идеалов в реальной жизни.

Духовная жизнь Средневековья обычно описывается через господствующую в то время религию – христианство. Картина мира Средневековой культуры определяется как богоцентрическая. Это обусловлено тем, что абсолютной ценностью является Бог. Средневековая картина мира, религиозность данной культуры принципиально глубинно отличается от всех предыдущих, т. е. языческих культур. Бог в христианстве – Единый, Личностный и Духовный, то есть абсолютно внематериальный. Также Бог наделяется множеством добродетельных качеств: Бог Всеблагий, Бог есть Любовь, Бог – Абсолютное Добро.

Благодаря такому духовному и абсолютно позитивному пониманию Бога особое значение в религиозной картине мира обретает человек. Человек – образ Божий, величайшая ценность после Бога, занимает главенствующее место на Земле. Главное в человеке – душа. Одно из выдающихся достижений христианской религии – дар свободы воли человеку, т. е. право выбора между добром и злом, Богом и дьяволом. Благодаря наличию темных сил, зла, Средневековую культуру часто называют дуалистичной (двойственной): на одном ее полюсе – Бог, ангелы, святые, на другом – Дьявол и его темное воинство (бесы, колдуны, еретики).

Трагедия человека состоит в том, что он может злоупотребить свободой воли. Так и случилось с первым человеком – Адамом. Он уклонился от запретов Бога в сторону соблазнов дьявола. Этот процесс называется грехопадением. Грех – результат уклонения человека от Бога. Именно из-за греха в мир вошли страдания, войны, болезни и смерть.

По христианскому учению сам, своими силами человек вернуться к Богу не может. Для этого человеку нужен посредник – Спаситель. Спасителями в Средневековой христианской картине мира выступают Христос и Его Церковь (в Западной Европе – католическая). Поэтому наряду с категорией греха большую роль в картине мира Средневековья занимает проблема спасения души каждого человека.

Таким образом, вся жизнь человека в Средние века выстаивается между двумя точками отсчета – грехом и спасением. Для ухода от первого и достижения последнего человеку даются следующие условия: следование христианским заповедям, совершение добрых дел, уклонение от соблазнов, исповедание своих грехов, активная молитвенная и церковная жизнь не только для монахов, но и для мирян.

Вассалы нуждались как в феодах, так и в сильных и знатных покровителях, а могущество сеньоров зависело, прежде всего, от числа преданных и боеспособных вассалов.

В целом опираясь на христианские идеалы выстраивалась вся общественная и культурная жизнь. Более того, по образу и подобию небесной, духовной иерархии строилась и земная иерархия. Если первый вид иерархии (духовный) имеет вид мира подлинного бытия, как раз полной реализации идеалов христианства, то второй вид иерархии предстает в Средневековой картине мира в качестве зеркального отражения в земной реальности небесного бытия.

Каждое сословие имело собственное представление о христианских идеалах. И все же всех их объединяла фундаментальная ценность – служение Богу и спасение своей души каждым на своем месте! На практике проявление этой ценности было столь своеобразным в каждом сословии, что достаточно далеко уводило от изначального строго церковного понимания христианских заповедей. Так, католическая церковь зачастую, помимо господства в духовной жизни, претендовала на первенство в государственно-политической сфере. Церковь стремилась к строительству Града Божьего на Земле. Ярким примером этих притязаний явились крестовые походы – попытка мечом, силовым путем объединить и расширить христианский мир под властью папства. Когда же в позднее Средневековье все больше людей и народов стали отпадать от католической церкви, тогда последняя прибегла к репрессивным мерам защиты своих идеологических и политических – к инквизиции.

Наиболее ярко и глубоко христианское мироощущение было передано в искусстве Средневековья. Главное внимание художники Средних веков уделяли миру потустороннему, Божественному, их искусство рассматривалось как Библия для неграмотных, как средство приобщения человека к Богу, постижения Его сущности. Католический собор служил художественно-религиозным воплощением образа всего мироздания.

Таким образом, культура Средних веков в Западной Европе положила начало новому направлению в истории цивилизации – утверждению христианства не только как религиозного учения, но и как нового мировосприятия и мироощущения, значительно повлиявшего на все последующие культурные эпохи.

Развитие рационального восприятия действительности, преобладание разума над эмоциями и личным восприятием — это главное в философии Нового времени. Кратко узнать о её основных проблемах и идеях можно из трудов представителей двух ведущих течений — эмпиризма и рационализма. В таблице периодизации философия НВ относится к XVII-XVIII столетиям.

- Основные направления

- Главные особенности

- Проблемы философии

- Три теории субстанции

- Отношения с наукой

- Смысл жизни

- Основные деятели

Основные направления

Главной идеей философии НВ стала мысль, что разум человека не имеет границ в своём могуществе и что все явления мира могут быть объяснены с научной, рациональной точки зрения. Процветал материализм, стремление к познанию. Основными направлениями в философии стали:

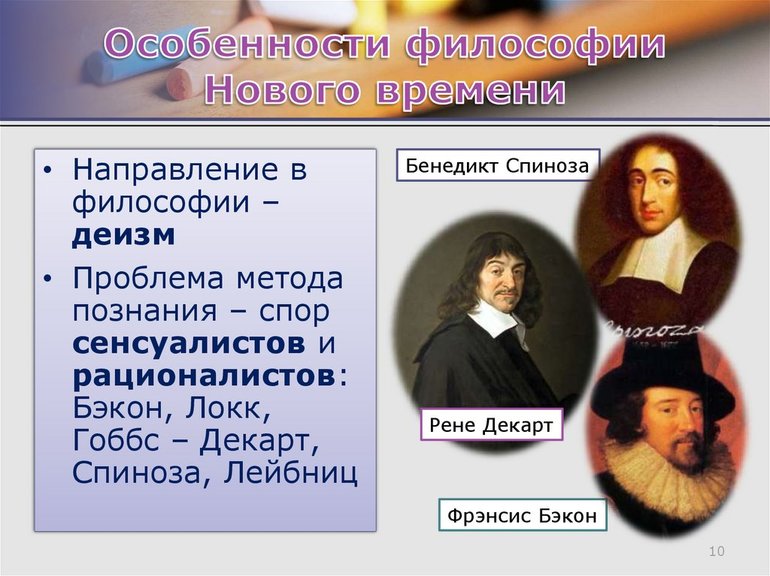

- Рационализм. Это философское направление признаёт ум как единственный источник получения знаний, отрицая роль личного опыта и чувственного восприятия. Главной идеей этого течения стала мысль, что только с помощью рационального мышления можно изучать окружающую действительность и менять её по своему усмотрению. Сформировался рационализм в конце XV — начале XVI века. Его представили такие известные мыслители, как Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц.

- Эмпиризм. Это течение противопоставлялось как рационализму, так и мистицизму. Его последователи считали, что главным в познании мира выступает опыт и личное восприятие окружающей реальности, а роль научных исследований в сравнении с ним ничтожно мала. Они пытались снизить роль теоретических обобщений и увеличить значимость персональных ощущений человека. Эмпиризм зародился в середине XV века. Его основоположники и видные представители — Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк.

Одной из характерных черт философии НВ стало восхваление человека как активного и творческого существа. Для неё характерен оптимистичный взгляд на будущее и интерпретация исторических событий. В политическом смысле рационализм стал представлять интересы нового класса и капиталистической буржуазии в их стремлении перебороть старые феодальные устои. Для этого нужно было постепенно расширить и раскрепостить умы людей при помощи развития образования и науки.

В XVIII веке сформировалась философия эпохи просвещения. Предпосылкой её появления стало массовое развитие науки, культуры, философии и общественной мысли в результате научной революции. В её основе лежало равенство прав и свобод, свободомыслие, построение всех отношений в обществе на разумных и рациональных основах.

Главные особенности

Философия НВ стала уникальным прорывом в развитии человечества. Среди её особенностей можно отметить:

- Развитие методик познания. Остро встал вопрос достоверности знаний и эффективности способов их получения через индуктивно-эмпирический или рационально-дедуктивный метод. Появился принцип методического сомнения. Возникли идеи о независимости знаний и человека. Философия отдалилась от искусства и религии, с которыми сближалась в эпоху Античности и Возрождения.

- Стремление сделать философию автономной. Целью мыслителей стало освобождение людей от религиозных или каких-либо других предпосылок в построении своего мировоззрения. Они хотели, чтобы человек формировал свой взгляд на мир только исходя из разумной и подтверждённой опытным путём информации.

- Механицизм. Основной моделью для построения картины мира стала механика — наука, изучающая движение и взаимодействие материальных тел в пространстве. Философы нового времени предполагали, что по законам этой науки организуются и функционируют и все остальные сферы жизни.

- Популярность метафизического метода. Мир рассматривался как множество объектов и явлений, которые существует независимо друг от друга и не изменяются. Потому изучать их тоже можно отдельно.

- Материалистические взгляды. В Новое время популярной стала идея о том, что окружающий мир существует вне зависимости от восприятия человека, а бытиё определяет сознание.

На видоизменение философии и становление её идей большое влияние оказало развитие наук, таких как естествознании, астрономия, математика, механика. Одной из её главных задач стало не только изучение вопросов бытия, но и удовлетворение потребностей общества.

Проблемы философии

В философии НВ также впервые появилась идея о том, что счастье — это не точка назначения, а путь. Только в постоянной динамике человек может удовлетворять свои желания и потребности. При этом насколько бы высоко человек ни взобрался, у него всегда будет желание лезть ещё выше — эмоции от старых достижений притупятся и возникнет необходимость искать новые. Таким образом, постоянного душевного покоя и гармонии можно достигнуть только через активность.

В период Нового времени также впервые появилось упоминание о теории научного метода. Она гласила, что сами по себе несвязанные и хаотичные кусочки информации практически бесполезны — только их систематизация, поиск взаимодействий и изучение общей картины придают им значение. Кроме того, возникла теория о независимости знаний от личности человека, их всеобщности. Центральной идеей философии стало то, что наука едина для всех. Эти взгляды сохранились и в современном мире.

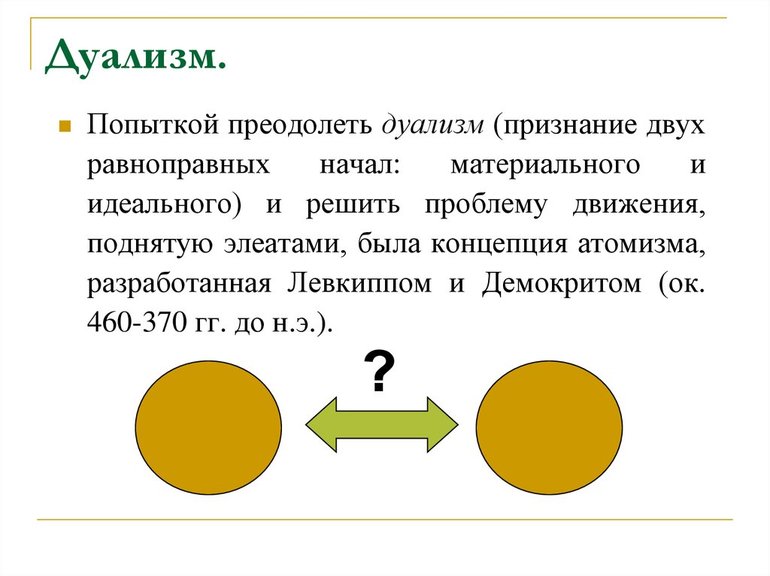

Три теории субстанции

В Новое время была поднята проблема субстанции — некой первоосновы мира, которая существует всегда и не зависит ни от чего другого. Теории о ней существовали ещё со времён античности, но специфика вопроса оставалась значимой для общественности в XVII—XVIII вв. В Новое время возникло 3 основных направления:

- Дуализм. Теория о том, что во вселенной существуют два первобытных начала, противоположные по своей основе. Согласно ей, вся человеческая жизнь — это постоянная борьба двух противоборствующих сторон, потому люди никогда не смогут достигнуть состояния покоя и умиротворения.

- Монизм. Согласно этой теории, все объекты и живые существа во вселенной являются порождениями единого начала. Все они похожи между собой и отличаются только количественными, а не качественными характеристиками.

- Плюрализм. По этой теории, во вселенной существует множество форм субстанции, никак не связанных между собой. Они не борются и не противопоставляются друг другу, сосуществуя во всех областях человеческой жизни, будь то творчество, наука, религия или философия.

В XIX веке, когда начиналась научная и индустриальная революция, теория о субстанции была признана фикцией. На этом этапе её перестали считать значимой.

Отношения с наукой

В Новое время впервые установилась точная связь между философией и наукой. Знаменитые мыслители теперь пытались объяснить картину мира не религиозными учениями и верованиями предков, а исследованиями и рациональным сбором информации. Изменились основные теории о сущности человека, его месте в мире — они больше не соответствовали идеям церкви. Из-за жажды философов к познаниям начал быстрее протекать научный прогресс.

Целью философии НВ стало освобождение человека от ограничений, навязанных невежеством и страхом. На первый план вышло формирование у людей нового мировоззрения на основе научных познаний.

Смысл жизни

Одним из основных различий философии НВ от идей античности стал её взгляд на смысл человеческой жизни. Главной идеей стало то, что он не даётся людям богом или кем-либо ещё, а выбирается самостоятельно, в процессе существования. Это могло быть создание семьи, получение образования или должности и так далее. Через выполнение этих частных целей человек достигал ощущения радости и счастья. Это имело значение само по себе, без служения какой-либо высшей цели.

Приоритетом стало удовлетворение не только своих, но и межличностных потребностей. В процессе воспитания у человека возникало желание не только самому стать счастливым, но и приносить радость друзьям, семье, детям, близким или даже всему человечеству. Идеалом стала самореализация личности без причинения вреда кому-либо.

Основные деятели

Большое влияние на развитие философии НВ оказали её основные деятели. Они не только продвигали свои идеи, но и разрабатывали методики, писали научные труды, налаживали связь с народом. Многие из философов также продвигали противоположные друг другу теории, несмотря на принадлежность к одному течению.

Френсис Бэкон

Английский философ Фрэнсис Бэкон (1561—1626) считается первым в списке представителей философии НВ. Он изобрёл методологию экспериментального естествознания. Бэкон считал, что философия должна носить практический характер и помогать человеку установить господство над природой и признавал важность как личного опыта, так и анализа, обобщения в познании мира.

Интересно, что Бэкон был глубоко верующим человеком. Он рассматривал теологию (изучение божественного, которое невозможно понять умом) как науку наравне с философией.

Томас Гоббс

Томас Гоббс (1588—1679) — ещё один представитель философии нового времени. Фаталист, который считал свободу воли проявлением сил природы. Признавал механическую теорию, согласно которой все характеристики объектов (цвет, размер, вес) субъективны, а объективно лишь их существование. Верил в бога, но считал, что он не вмешивается в земные дела.

В философии Гоббс рассматривал человека прежде всего как часть государства. Считал, что оно должно быть слугой народа и обеспечивать его счастье и безопасность, а не наоборот. Одновременно с этим философ критиковал государственную систему, считая, что она принижает и ущемляет людей.

Рене Декарт

Рене Декарт (1596—1650) — французский философ-рационалист и математик. Считал, что разум господствует над всем, а опыт — лишь один из его инструментов. Он первым ввёл идеи эволюции, но смотрел на них только с точки зрения механики.

Основной темой его философии было изучение субстанции. Здесь он придерживался дуализма — идеи двух противоборствующих начал. Одним из них было материальное, понятное разуму и объяснимое механистическими представлениями. Вторым — духовное, непостижимое умом и доступное только бессмертной душе человека.

Одной из основных проблем, которые рассматривал Декарт, был поиск достоверных знаний. Он использовал рационалистические и аналитические методы исследований, а также придерживался философского скептицизма. Главным достижением Декарта стало доказательство рефлекторной сути человеческой психики.

Философия Нового времени стремилась сблизиться с наукой, отдалившись от религии и искусства. Её основными особенностями стали материалистические начала и идея господства разума над всем остальным.

Читайте также:

- Почему виртуальная школа не открывается на телефоне андроид

- Творческая деятельность младших школьников кратко

- Внеурочная исследовательская деятельность с использованием цифровой лаборатории для начальной школы

- Как образуется кровь в организме человека кратко и понятно

- Какие типы ветвлений бывают кратко охарактеризуйте