Чем отличаются психические явления от физических кратко

Обновлено: 28.06.2024

§ 2. Психологические знания в жизни людей. Где и как применяются психологические знания в сфере образования. Как используются психологические знания в медицине. Каково значение психологических знаний в экономике, политике, области права, других сферах человеческой деятельности.

§ 3. Научная психология. Что изучает психология как наука. Когда и как возникла научная психология. Чем психология как наука отличается от других наук. Какие отрасли научной психологии существуют в настоящее время. Что отличает научные психологические знания от ненаучных. Где применяются научные психологические знания.

§ 4. Практическая психология. Что такое практическая психология. Как возникла и развивалась практическая психология. Чем занимаются практические психологи. Что представляют собой методы практической психологии. Где используются практические психологические знания и умения.

§ 5. Методы изучения психических явлений. Что называется методами научного познания. Каким образом можно изучать психические явления. Каковы основные группы методов научного изучения и практического познания психических явлений.

Общее представление о психологии

Психические процессы включают в себя ощущения, восприятие, внимание, воображение, память, мышление и речь человека. С помощью этих процессов человек познает себя и окружающий мир, поэтому они также называются познавательными или когнитивными 1 процессами.

Психические состояния характеризуют те внутренние переживания, которые имеются у человека в данный момент времени. К ним относятся эмоции, изменчивые состояния внимания 2 , различного рода переживания, состояния удовольствия, неудовольствия, покоя, беспокойства и др., возникающие у человека в процессе удовлетворения его потребностей, преодоления препятствий на пути к достижению цели.

2 Особой строгости в отнесении тех или иных психических явлений к группе процессов, состояний и свойств не существует, поэтому, например, внимание одновременно характеризуют и как процесс, и как состояние психики человека. Точно так же, например, чувства человека одновременно выступают и как

его состояния, и как его психические (психологические) свойства

Психическими свойствами (другое их название индивидуальные или личностные свойства человека) называют более или менее устойчивые психологические особенности человека, которые остаются с ним в течение всей жизни, более или менее постоянно проявляются в его поведении и отличают данного человека от других людей, характеризуя индивидуально своеобразное именно для него поведение. Это, например, способности, темперамент, воля, характер, чувства, потребности, мотивы поведения, устойчивые отношения человека к себе, к окружающим людям, к тому, что происходит вокруг него 1 .

Такие отношения в психологии называются социальными установками.

Чем психические явления отличаются от других явлений, существующих в мире.Ответ на данный вопрос дать непросто, так как психические явления трудно сравнивать с другими известными науке явлениями, например, физическими, химическими, биологическими, математическими. Кроме того, психические явления с очень большим трудом поддаются научному изучению.

Все современные знания о психических явлениях выступают как косвенные, то есть полученные не путем прямого наблюдения за ними, а через признаки, в которых они проявляются, например поведенческие, речевые. Тем не менее наука о психологии человека, существующая и успешно развивающаяся уже около 2,5 тыс. лет, позволяет иметь точные, вполне достоверные и надежные знания об этих необычных явлениях.

Психические явления невозможно полностью отождествить ни с одним из известных материальных процессов, которые изучаются в науках о природе. Они находятся как бы внутри человека, в то время как другие явления, изучаемые естественными науками, могут существовать как в самом человеке (физиологические процессы), так и вне его (физические и химические процессы).

Психические явления идеальны, то есть они существуют лишь в виде идей в сознании людей и в той части их психики, которую современные психологи называют бессознательной 1 .

1 Бессознательное — это то, что существует в психике человека в виде ощущений, образов, идей и т.п., реально управляет психикой и поведением человека, но в каждый момент времени человеком не осознается. О бессознательных психических явлениях мы поговорим подробнее в следующих главах учебника.

Это, правда, не значит, что в реальном мире этим, то есть психическим, явлениям ничто материальное не соответствует. Напротив, материалистически мыслящие ученые — а таких ученых в настоящее время большинство — признают, что психика самым тесным образом связана с работой материального органа тела — мозга, а также с происходящими в нем вполне материальными процессами. Признание психических явлений как идеальных означает лишь то, что психические явления и процессы невозможно напрямую изучать с помощью методов, которыми для познания интересующих их явлений пользуются представители естественных наук: физики, математики, биологии, химии, географии и других.

Психические явления не существуют вне явлений жизни. Это утверждение почти никто из современных ученых не оспаривает, хотя в древние времена многие ученые полагали, что душа (аналог того, что сейчас называется психикой) может существовать сама по себе, вне материальных тел и живых организмов. Психические явления — по крайней мере, так думают современные ученые — присущи лишь высшим живым существам — человеку и животным, в то время как другие явления можно обнаружить почти везде в существующем мире, в том числе в неживом.

Где изучаются психические явления и где в жизни людей используются знания о них.Встречая человека, начиная разговаривать с ним, мы, как правило, обращаем внимание не только на его внешность, но и пытаемся познать его психологические особенности. Это необходимо для того, что бы лучше понимать, что говорит и делает данный человек, умело помогать ему, убеждать, располагать к себе, добиваться взаимопонимания в решении разнообразных вопросов, оказывать, если в этом есть необходимость, на него влияние.

Так, например, если мы имеем дело с ребенком и перед нами стоит задача хорошо обучить и воспитать его, то нужно знать психологические особенности ребенка (у детей разного возраста они различные), его индивидуальность (у каждого ребенка свои особенности). Если к врачу приходит пациент, то возникает необходимость знать и понимать психологию больного. Без этого вряд ли врач сможет добиться успешного лечения человека. К каждому больному нужен свой психологический подход. Об этом знали и писали еще древнеегипетские и древнегреческие врачи.

Руководителю необходимо оказывать влияние на подчиненного, пользуясь не только данной законом властью, но и другими доступными средствами, в том числе психологическими. Словом, почти всегда и почти везде, где приходится иметь дело с людьми, вступать с ними в общение, знание психологии оказывается необходимым.

Психология человека интересует и тех, кто стремится получить точные, достоверные знания о людях, об их взаимоотношениях, о человеческой истории, культуре. Это, в частности, ученые, представляющие науки об обществе и науки о человеке, в том числе сами психологи, чьей главной задачей как раз и является познание психологии человека.

Все, о чем говорилось выше, интересует человечество давно, с возникновения человеческой истории и культуры, уже несколько тысяч лет. Поэтому закономерен вопрос:

Какими знаниями о психике располагают люди.Ответить на этот вопрос одновременно и просто, и непросто. Просто ответить потому, что психология как наука появилась в то историческое время, о котором мы располагаем дошедшими до нас достоверными документальными источниками. Это начало второй половины I тыс. до н.э. Если же иметь в виду новейший, современный уровень научного психологического знания, экспериментального и математически точного, то его накопление началось всего лишь около 150 лет назад в трудах немецких ученых и их последователей.

Трудно найти убедительный ответ на данный вопрос потому, что психологические знания людей не ограничиваются тем, что известно только ученым. Можно предположить, что люди в целом знают о психологии намного больше, чем сами ученые-психологи. Это связано с тем, что люди получают знания о психологии через богатый жизненный опыт, который, естественно, у всего человечества в целом намного больше, богаче и разнообразнее, чем у сравнительно небольшой группы ученых-психологов. (Даже в США, где профессиональных психологов больше, чем в других странах мира, их не более 1%.)

Чем же отличаются знания, которыми располагает современная наука, от знаний, которыми располагают обычные люди, а также от знаний, которыми пользуются психологи-практики или практические психологи? Разницу в этих знаниях мы попытаемся выяснить, отвечая на вопрос:

Какие виды психологических знаний называются научными, житейскими и практическими. Научными называют такие знания о психологии людей, которые считаются достаточно правильными и точными, причем их правильность можно доказать, пользуясь достоверными фактами и современной логикой научного доказательства, а точность обеспечить за счет применения соответствующих математических расчетов.

Научные знания о психологии человека представлены в современной научной литературе, в выступлениях ученых на различных научных собраниях.

Житейскими называют знания, которые научно не проверены, получены путем жизненного опыта. Их имеет каждый человек, однако они недостаточно надежны и достоверны. Эти знания неискушенный в психологии человек может получить, наблюдая и сравнивая с тем, что происходит в его собственном сознании или в душе. В таком наблюдении много субъективности 1 .

Практическими называют психологические знания, которые используются для оказания прямого психологического воздействия на самих себя и на других людей. Практические психологические знания, в свою очередь, могут быть и научными, и житейскими. К ним обычно не предъявляют таких строгих требований, какие предъявляются к научным психологическим знаниям. Главное в этих знаниях — быть полезными в работе с людьми, и если это так, то на их научную обоснованность, как правило, особого внимания не обращают.

В прошлой лекции мы рассмотрели вопрос о так наз. методе самонаблюдения в психологии. Мы видели, что все познаваемое нами делится на две крайне отличных группы, на мир явлений физических и на мир явлений психических. Мы видели, что существует два различных способа познания этих явлений, и это указывает на то, что и самые явления коренным образом отличаются друг от друга. Если для познания явлений физических существует прием внешнего наблюдения, то для явлений психических существует прием самонаблюдения, или внутреннего опыта. Эта разница в приемах происходит оттого, что и между самими явлениями есть коренное различие.

Вопрос о коренном различии между явлениями физическими и явлениями психическими есть один из очень существенных вопросов философии. Для того, кто не постигнет этой разницы между физическими и психическими явлениями, знакомство с философскими учениями о том, что такое душа, существует ли духовная субстанция, существует ли взаимодействие между духом и материей, окажется невозможным; тот, кто не постиг этой разницы, не может приступать к изучению философии вообще; для того закрыт доступ к философии. Вот почему я решил посвятить целую лекцию рассмотрению этого, хотя и скучного, но очень важного вопроса. Я должен предупредить, что я не имею в виду говорить в' сегодняшней лекции о том, что такое душа, духовная субстанция, все это относится в область метафизики, я буду говорить только о психических явлениях и об их отличии от явлений физических. Я хотел бы оставаться на почве чисто эмпирического исследования, и это вполне возможно до тех пор, пока я буду говорить о психических явлениях и не буду

Итак, перейдем к тому, что следует понимать под сло-

1) Существование души есть предмет гипотезы, существование духовных явлении есть предмет непосредственного восприятия.

В мире физическом мы познаем с одной стороны, вещи, с другой стороны, явления, процессы. Дерево, напр., это—вещь, а горение это—явление. Разница между вещами и явлениями понятна. Вещь это нечто постоянное, а явление—процесс, нечто изменяющееся.

Теперь посмотрим, как прилагаются категории протяженности к вещам и явлениям физического мира. Вот кусок дерева; к нему, разумеется, применимы категории протяженности вполне; о нем можно сказать, что оно тонко или толсто, кругло или имеет неправильную форму и т. и. Вот жидкость в каком-либо сосуде. В каком смысле применима категория протяженности к жидкости? Раз она находится в известном сосуде, то, следовательно, она имеет форму, определенный раз-

ров, таинственное существо, которое невидимыми лапами или щупальцами притягивает к себе кусок железа. Современная наука не скажет, что причина притяжения железа объясняется существованием скрытых сил в магните. Самое большое, что она может сказать, это, что в процессе притягивания магнита железом происходит какое-то неизвестное нам перемещение частиц вещества магнита, железа и окружающей среды. А если так, то легко понять, что к явлениям магнетизма применимы категории протяженности, совершенно так же, как и к остальным явлениям природы.

Резюмировать все, мною сказанное, можно следующим образом: нет ни одной материальной вещи, ни одного материального процесса, к которым так или иначе не применялись бы категории протяженности, т.е. все материальное или имеет известную толщину, высоту, длину, или имеет определенную форму, или совершается в пространстве, или занимает место в пространстве. Вот характерная особенность материальных вещей и материальных явлений.

Если это ясно по отношению к явлениям и вещам материального мира, то покинем его и перейдем к миру психических явлений и прежде всего зададим себе вопрос, применимы ли категории протяженности к явлениям психическим или нет. Для решения поставленного таким образом вопроса возьмем психическую жизнь и будем рассматривать, что в ней заключается. Мы увидим, что в эту область включены три класса различных явлений: наши мысли, т.е. познавательные процессы, наши чувства и наши волевые процессы. Чтобы решить поставленный вопрос, мы поступим так, как мы поступили с явлениями физическими, т.е. мы рассмотрим последовательно, применимы ли категории протяженности к нашим чувствам, к нашим мыслям, к нашим волевым процессам.

Из трех классов психических явлений, куда относятся наши мысли, наши чувства, волевые процессы, мы возьмем прежде всего наши чувства. Возьмем, напр., чувство эстетическое, то тихое чувство удовольствия, которое мы испытываем, когда смотрим на художественно выполненную картину, любуемся живописным пейзажем, или слушаем прекрасную мелодию, и спросим, применима ли хотя бы одна из категорий протяженности к этому чувству. Может ли, напр., эстетическое чувство быть толстым или широким, или узким, может ли оно находиться вправо или влево, позади или впереди, т.е. занимать известное положение; может ли эстетическое чувство быть круглым, шарообразным, кубическим, четыреугольным, или, наконец, совер-

Теперь я прежде, чем идти дальше, хочу ответить на одно возражение, которое, как я предвижу, мне могут сделать. Мне

Но чтобы лица предубежденные не подумали, что мысль об абсолютной противоположности между психическим и физическим принадлежит только мне, я должен сказать, что она есть общее достояние всей философии. Есть вещи в философии, которые признаются далеко не всеми философами, но зато есть одна вещь, которая признается всеми философами, как безусловно верная—это именно та, что между психическим и физическим существует коренное различие, и это различие кроется именно в

1) Напр., вследствие прикосновения к остающейся части руки.

том, что все психическое непротяженно, а все физическое протяженно, и потому сравнивать одно с другим нельзя.

Итак, вы видите, что все названные философы видят непроходимое различие между психическим и физическим, и что это положение нужно считать общепризнанным.

Но если это так, если это положение считается установленным, то спрашивается, почему же такая простая мысль была неизвестна защитникам материализма. Чтобы объяснить, почему

только сопровождают это чувство, но что они и есть самое чувство голода, этого никак утверждать нельзя.

Итак, к явлениям психическим категории протяженности применимы быть не могут. Всякий, кто хочет изучить философию, должен ясно себе это усвоить и твердо помнить.

1) Просто не имеет смысла говорить о пространственном положении психических процессов.

Если это рассуждение вам покажется неубедительным, то я принужден сделать маленькую экскурсию в область логики. Прежде всего я должен сказать, что в науке не все доказывается. Если бы мы требовали от науки только доказательств, тогда и сама наука перестала бы существовать. Положим, у меня есть какое-нибудь положение А, которое я утверждаю; вы выражаете сомнение в верности этого положения и требуете доказательств. Тогда я беру какой-нибудь принцип, на основании которого доказываю справедливость положения А. Положим, я беру принцип В. Как только я доказал справедливость положения А на основании принципа В, вы сейчас же спрашиваете, а принцип В доказан? Я беру принцип С и на основании его доказываю справедливость принципа В; но вы сомневаетесь также и в принципе С; я и его доказываю на основании принципа D и т. д. Но должен же быть в конце концов предел этим доказательствам, должны же быть в науке положения, которые непосредственно очевидны, иначе наука должна была бы прекратить свое существование.

И, в самом деле, всякая наука имеет в своей основе те или иные непосредственно очевидные положения. Положения всякой науки бывают двух родов: одни из них мы можем доказывать, другие не можем, так как они сами по себе очевидны. Возьму пример из математики. Мы говорим относительно треугольника, что сумма его углов равняется двум прямым. Это положение нужно доказать.

Для этого мы в треугольнике АВС сначала продолжаем сторону АС, а затем через точку С проводим линию СМ, параллельную AB . Тогда мы найдем, что угол b , равен углу d , как внутренний накрест лежащий, а угол с равен углу е, как соответственный, а отсюда, заменяя в равенстве c + d + e =2 d

(на том основании, что сумма углов возле точки по одну сторону прямой—двум прямым) углы d и е равными им b и с, найдем, что углы a + d + c = двум прямым или сумма внутренних углов в треугольнике равняется двум прямым. Мы основываем наше доказательство, между прочим, на положении, что сумма углов возле точки по одну сторону от прямой равна двум прямым. Мы должны доказать и это положение. Мы его доказываем, основываясь на том положении, что все прямые углы равны; а стараясь доказать это положение, мы приходим, в конце концов, к таким положениям, как, например, что если две величины порознь равны третьей, то они равны между собой. Это положение и подобные ему не могут быть доказываемы, они считаются непосредственно очевидными.

трий, он должен был доказать, приведя свое утверждение к непосредственно очевидным положениям, и всякий ученый должен поступать так, как в данном случае поступил натуралист, но если бы завтра человечество стало сомневаться в этих непосредственно очевидных данных, то наука о природе тотчас должна была бы прекратить свое существование.

Наука содержит в себе два рода положений: одни непосредственно очевидные, другие, требующие доказательств. Если бы все положения науки были таковы, что все их нужно было бы доказать, то наука перестала бы быть наукой. Этот взгляд принадлежит не исключительно мне, а принят всеми. Я могу сослаться на Дж. Cm . Милля, который говорит: «все, что мы способны познавать, должно принадлежать к одному классу или к другому классу, должно быть или в числе первоначальных данных, или в числе заключений, которые могут быть выведены из них 1).

Если вы в этом со мною согласны, то вы согласитесь со мною и в том, что если натуралист, наука которого основана на незыблемых основаниях, должен исходить из непосредственно очевидных положений, то почему же мне, психологу, не пользоваться теми же логическими приемами и не утверждать, что к психическим явлениям категории протяженности не применяются. Я пользуюсь теми же логическими основаниями, которыми пользуется и натуралист.

Конечно, и это положение, я убежден, не всех удовлетворит. Мне могут сказать: «мы с вами согласны, что наука не может доказать того, что явления психические непротяженны, но

Остановимся таким образом на том положении, что разница между физическим и психическим та, что к первому приложимы категории протяженности, а ко второму неприложимы. Если это понятно, вернемся к рассмотрению основного положения материализма, что мысль или все психическое есть движение вещества. Так как движение вещества может совершаться только в пространстве, а так как мысль ничего общего с пространством не имеет, то нельзя сказать, что мысль еще движение вещества.

§ 1. Весь мир наших явлений делится на два больших класса – класс физических и класс психических феноменов. Ранее, когда мы устанавливали понятие психологии, уже говорилось об этом различии, и снова мы возвращались к нему при исследовании метода. Но сказанного все же недостаточно; то, что было намечено тогда лишь в общих чертах, теперь следует определить более обоснованно и точно.

Примером психического феномена служит любое представление возникшее через ощущение или фантазию; под представлением я понимаю здесь не то, что представляется, но акт представления. Таким образом, слышание звука, созерцание цветного предмета, ощущение тепла или холода, равно как и схожие состояния фантазии – являются примерами того, что я имею в виду под психическими феноменами; но таким примером является и мышление всеобщего понятия, если только это мышление действительно имеет место. Далее, всякое суждение, всякое воспоминание, всякое ожидание, всякое умозаключение, всякое убеждение или мнение, всякое сомнение – это психический феномен. И, с другой стороны, психическим феноменом является всякое движение души, радость, скорбь, страх, надежда, мужество, отчаяние, гнев, любовь, ненависть, вожделение, желание, намерение, удивление, восхищение, презрение и т. д.

Примерами же физических феноменов служат цвет, фигура, ландшафт, которые я вижу; аккорд, который я слышу; тепло, холод, запах, которые я ощущаю; а также схожие образы, которые являются мне в фантазии.

Этих примеров довольно, чтобы сделать наглядным различие обоих классов.

Но затем Гербарт идет дальше. Он видит во всех прочих феноменах не что иное, как некие состояния представлений, произведенные самими представлениями; воззрение, которое уже неоднократно, и Лотце в особенности, с полным на то правом опровергалось. В новейшее время против этого воззрения, наряду с другими, пространно выступал И. Б. Майер – в изложении психологии Канта. Однако он не ограничивался отрицанием того, что и чувства и желания могут быть произведены из представлений; он утверждал, что феномены такого рода способны существовать вовсе без какого-либо представления.[91] Да это и понятно, ведь Майер полагает, что низшие животные обладают только чувствами и желаниями, но не представлениями, а также что жизнь и высших животных и человека начинается, якобы, с простого чувствования и слепого желания, тогда как способность представления они получают лишь в процессе дальнейшего развития.[92] Тем самым, по-видимому, он вступает в конфликт также и с нашим утверждением.

То же относится, возможно, и к другим психологам, высказывающимся аналогичным Майеру образом. Но допустим все же, что кто-то и в самом деле придерживается мнения, будто в основании некоторых видов чувств удовольствия и неудовольствия нет никакого представления в нашем смысле. По крайней мере, нельзя отрицать, что попытки такого рода существуют. Взять, к примеру, чувства, возникающие после пореза или ожога. При порезе чаще всего нет никакого восприятия соприкосновения с лезвием, при ожоге – нет восприятия жара: и в том и в другом случае налицо только боль.

Тем не менее и здесь, без сомнения, в основе чувства лежит представление. В таких случаях мы всегда имеем представление локальной определенности, которую связываем обычно с той или иной видимой и осязаемой частью нашего тела. Мы говорим: у меня болезненные ощущения в ноге или руке, болит то или иное место. Таким образом, представление как основу этих чувств не смогут отрицать и те, кто рассматривает такое локальное представление как нечто изначально данное посредством раздражения нервов. Но и другие не смогут избежать этого допущения, поскольку в нас присутствует не только представление локальной определенности, но также и представление особой чувственной качественности, аналогичное цвету, звуку и другим так называемым чувственным качествам, качественности, которая относится к сфере физических феноменов, и которую, по-видимому, следует отличать от сопровождающего ее чувства. Когда мы слышим мягкий, приятный или же резкий, пронзительный звук, гармоническое звучание или дисгармонию, то никому не придет в голову идентифицировать звук с сопровождающим его чувством наслаждения или дискомфорта. Но и там, где от пореза, ожога или щекотки в нас возбуждается чувство боли или удовольствия, мы точно таким же образом должны отличать друг от друга физический феномен, который выступает в качестве предмета внешнего восприятия, и сопровождающий его психический феномен чувства, хотя поверхностный наблюдатель скорее склонен здесь к их смешению.

§ 4. Совершенно однородное определение, которое отличало бы всю совокупность психических феноменов в противоположность феноменам физическим, пытались дать лишь негативно. Все физические феномены, – говорят, – обнаруживают протяженность и пространственную определенность: будь они явлениями зрения или какого-нибудь другого чувства, или же образами фантазии, которая предоставляет нам подобные объекты. С психическими феноменами все обстоит прямо противоположным образом: мышление, воление и т. п. являются непротяженно и без расположения в пространстве.

Соответственно, мы могли бы легко и весьма точно охарактеризовать физические феномены в противоположность психическим, сказав: это те феномены, которые являются протяженными и пространственными. А психические феномены должны были бы с той же степенью точности определяться как те, что не обладают никакой протяженностью и пространственной определенностью. В пользу такого различения можно было бы сослаться на Декарта, Спинозу, и особенно Канта, который толковал пространство как форму внешнего чувственного созерцания.

Итак, кажется, мы нашли, пусть негативно, унифицированное определение для совокупности всех психических феноменов.

Но и здесь среди психологов нет единогласия; часто – и исходя из прямо противоположных оснований – отказываются различать психические и физические феномены по признаку наличия или отсутствия протяженности.

Многие считают такое определение ложным постольку, поскольку не только психические, но и некоторые из физических феноменов являются нам без какой-либо протяженности. Так, большое число отнюдь не самых плохих психологов полагает, что феномены одного или даже всех чувств первоначально вообще оказываются свободными от всякой протяженности или пространственной определенности. Особенно эта вера распространяется на то, что касается звуков и феноменов обоняния. По Беркли, это относится к цветам, по Платнеру – к явлениям осязания, по Гербарту и Лотце, как и Гартли, Брауну, обоим Миллям, Г. Спенсеру и другим, – к явлениям всех внешних чувств. Конечно, нам кажется, что все явления, которые даны внешними чувствами – зрением и осязанием – пространственно протяженны. Но это, говорят нам, происходит якобы от того, что мы, опираясь на предшествующий опыт, связываем наши постепенно развивающиеся пространственные представления; существующие первоначально без пространственной определенности, они локализуются нами позднее. Даже если это и есть тот единственный способ, каким физическими феноменами достигается пространственная определенность, то, очевидно, мы не сможем более разделять две эти области, опираясь на указанную особенность; тем более, что точно таким же образом локализуются нами и психические феномены, когда мы помещаем, например, феномен ярости в разъяренного льва, а наши собственные мысли – в заполняемое нами пространство.

Итак, вот способ рассуждений, который с точки зрения большого числа влиятельных психологов должен был бы опротестовать данное выше определение. В сущности говоря, в стан к этим мыслителям можно зачислить и Бэна, который, казалось бы, сам защищал именно это определение, являясь верным последователем направления, заданного Гартли. Он мог так говорить только потому, что не считал (впрочем, не слишком последовательно) феномены внешних чувств в себе и для себя физическими феноменами.[98]

Таким образом, мы видим, что данное различение оспаривается как по отношению к психическим, так и по отношению к физическим феноменам. Может быть, как одно, так и другое возражения равным образом необоснованны.[100] Но все же желательно найти одно, обобщающее определение для психических феноменов, поскольку спор о том, являются протяженными психические и физические феномены или нет, показал, что указанный признак недостаточен для их бесспорного различения; и потом, ведь это определение остается для психических феноменов лишь негативным.

§ 5. Какой же позитивный признак мы могли бы здесь указать? Или, быть может, вовсе не существует никакого позитивного определения, которое относилось бы ко всем психическим феноменам в целом? А. Бэн и в самом деле полагает, что оно отсутствует.[101] Тем не менее уже давным-давно психологи обратили внимание на некое особое родство, аналогию, которая существует между всеми психическими феноменами, в то время, как физические феномены, со своей стороны, ею не располагают.

Всякий психический феномен характеризуется посредством того, что средневековые схоласты называли интенциональным (или же ментальным)[102] внутренним существованием предмета, и что мы, хотя и в несколько двусмысленных выражениях, назвали бы отношением к содержанию, направленностью на объект (под которым здесь не должна пониматься реальность), или имманентной предметностью. Любой психический феномен содержит в себе нечто в качестве объекта, хотя и не одинаковым образом. В представлении нечто представляется, в суждении нечто утверждается или отрицается, в любви – любится, в ненависти – ненавидится и т. д.[103]

Это интенциональное существование свойственно исключительно психическим феноменам. Никакой физический феномен не демонстрирует ничего подобного. Тем самым мы можем дать дефиницию психическим феноменам, сказав, что это такие феномены, которые интенционально содержат в себе какой-либо предмет.

Однако сказанное Гамильтоном, если и верно, то, во всяком случае, не совсем. Некоторые чувства, несомненно, относятся к предметам, и язык сам указывает на это посредством выражений, которыми он пользуется. Мы говорим: радуются чему-то, скорбят или грустят о чем-то или над чем-то. И, с другой стороны, говорится: меня (это) радует, мне больно, мне (это) жаль и т. д. Ясно, что радость и скорбь, равно как и утверждение и отрицание, любовь и ненависть, желание и отвращение, следуют за представлением и относятся к представляемому в этом представлении.

Главным образом можно согласиться с Гамильтоном в тех случаях, относительно которых, как мы видели ранее, легче всего впасть в заблуждение, будто в основании чувства не лежит никакого представления, как, например, при боли, возникшей вследствие пореза или ожога. Но действительной причиной здесь явилось бы не что иное, как именно искушение согласиться с этим, как мы видели, ошибочным предположением. Впрочем, и Гамильтон вместе с нами признаёт тот факт, что все без исключения представления, в том числе и те, о которых идет речь, образуют для чувств фундамент. Поэтому тем более поразительно отрицание им объекта чувств.

Итак, мы с полным правом можем рассматривать интенциональное существование объекта как общее свойство всех психических феноменов, – как свойство, отличающее этот класс явлений от класса явлений физических.

§ 6. Вот еще одна характерная черта, общая для всех психических феноменов: они воспринимаются исключительно во внутреннем сознании, в то время как физические феномены даны лишь во внешнем восприятии. Этот отличительный признак отмечает Гамильтон.[105]

Кому-то, возможно, покажется, что таким определением сказано немного; скорее, здесь казалось бы естественным, наоборот, акт определять по своему объекту, т. е. – внутреннее восприятие, в противоположность любому другому, определять как восприятие психических феноменов. Однако внутреннее восприятие, наряду со своеобразием своего объекта, обладает еще одной особенностью, а именно, той непосредственной, несомненной очевидностью, которая – среди всех познания предметов опыта – присуща исключительно ему. Итак, если мы говорим, что психические феномены – это те, которые схватываются через посредство внутреннего восприятия, то этим сказано лишь, что их восприятие непосредственно очевидно.

Более того! Внутреннее восприятие является не только единственным непосредственно очевидным; только оно и есть, по сути дела, восприятие в собственном смысле слова. Мы же видели, что феномены так называемого внешнего восприятия при опосредованном обосновании никоим образом не могут оказаться истинными и реальными; и тот, кто доверчиво принимает их за то, чем они казались, будет опровергнут совокупностью проявлений этой ошибки. Таким образом, так называемое внешнее восприятие не является, строго говоря, восприятием; и психическими, следовательно, могут называться лишь те феномены, по отношению к которым возможно восприятие в собственном смысле слова.

Это определение также достаточно полно характеризует психические феномены. Не в том смысле, что будто бы все психические феномены внутренне воспринимаемы любым из нас, и поэтому все те феномены, которые кто-то не способен воспринять, должны быть причислены им к феноменам физическим; ясно, скорее, то, что ранее уже было нами недвусмысленно заявлено: ни один психический феномен более чем одним-единственным человеком не воспринимается; но тогда же мы видели и то, что во всякой полноценной душевной жизни представлены все виды психических явлений, и поэтому ссылки на феномены, которые составляют область внутреннего восприятия, для нашей цели вполне достаточно.

§ 7. Мы сказали, что психические феномены – это те феномены, по отношению к которым только и возможно говорить о восприятии в собственном смысле. С таким же успехом мы можем сказать, что только они – феномены, которым, наряду с интенциональным, присуще также и действительное существование. Познание, радость, желание существуют действительно; цвет, звук, тепло – лишь феноменально и интенционально.

Итак, не верно, что предположение о том, что физические феномены – которые находятся в нас интенционально – существуют вне духа, в действительности, сформулированное именно таким образом содержит в себе противоречие; только при сравнении тех и других феноменов, обнаруживается конфликтность, которая со всей ясностью доказывает, что интенциональным феноменам не соответствует никакого действительного существования. Это значимо ровно настолько, насколько простирается наш опыт, и мы не слишком далеко уйдем от истины, если вообще откажем физическим феноменам в каком-либо ином, кроме интенционального, существовании.

§ 8. Для различения физических и психических феноменов принималось во внимание еще и следующее обстоятельство. Считалось, что только психические феномены всегда являются один за другим, а физические, напротив, – по нескольку одновременно. Не всегда, впрочем, это говорилось в одном и том же смысле; и не каждый из этих смыслов соответствует действительности.

§ 9. В заключение, подытожим результаты нашего исследования различий между психическими и физическими феноменами.

Общая психология — это область психологической науки, изучающая общие закономерности психики и поведения человека, разрабатывающая основные понятия и представляющая главные законы, на основе которых формируется, развивается и функционирует психика человека.

Содержание

Этот раздел изучается с 1 курса психологического факультета, так как знания, полученные по данному предмету, являются основой для изучения дальнейшего материала по всем разделам психологии. Результаты исследований в области общей психологии также являются базой для развития всех отраслей и разделов психологической науки.

Общая психология изучает познавательные процессы, закономерности и свойства психики, проявления различных психических явлений, разнообразные теории и концепции выдающихся психологов, формирует понятия и термины.

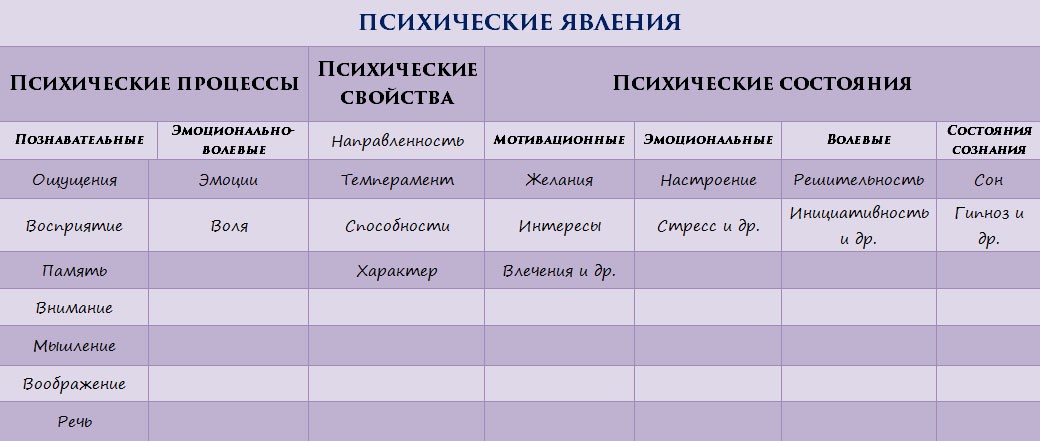

Предметом общей психологии являются психические явления, т.е. психические процессы, психические свойства, психические состояния.

Психические явления – это общепсихологическая категория, которая включает в себя разнообразные проявления психики, которые тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Психические процессы

Психические процессы – это психические явления, обеспечивающие первичное отражение и осознание личностью воздействий окружающей действительности.

Особенность психических процессов состоит в том, что они наиболее кратковременные, быстропротекающие, т.е. являются актуальным откликом на происходящее. Например, пока на организм действует какой-либо раздражитель (допустим, человек слышит музыку), соответствующие анализаторы воспринимают информацию и передают ее в мозг. Если раздражитель прекратит свое воздействие (музыку выключат), то и ощущения прекратятся, ведь воспринимать будет нечего.

Психические процессы выступают в качестве первичных регуляторов поведения человека. На их основе формируются определенные состояния, знания, умения, навыки.

Виды психических процессов:

1) Познавательные психические процессы:

2) Эмоционально-волевые психические процессы:

Стоит отметить, что выделение конкретных психических процессов весьма условно. Большинство психологов считает, что эти процессы тесно взаимосвязаны, и даже сливаются в один единый целостный процесс – психику.

Психические свойства

Психические свойства – это наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности личности, обеспечивающие определенный уровень поведения и деятельности, типичный для нее. Это психические явления, которые реализуются в определенном социуме.

К психическим свойствам относятся:

- Темперамент;

- Характер;

- Способности;

- Направленность.

Говоря о психических свойствах личности, мы говорим о существенных, более или менее устойчивых, постоянных ее особенностях. Это те особенности, которые отличают каждого человека. Их совокупность определяет индивидуальность человека, ведь нельзя встретить 2 людей с совершенно одинаковыми психическими свойствами.

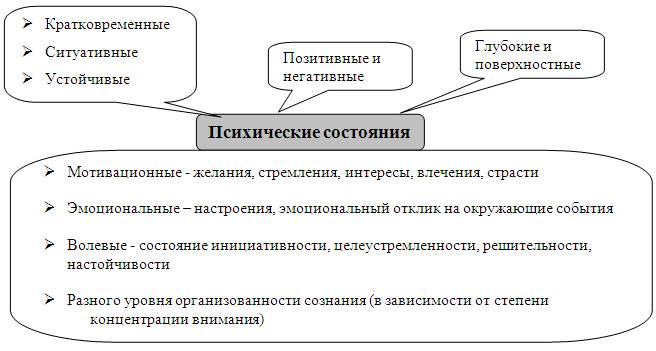

Психические состояния

Психические состояния – это определенный уровень работоспособности и качество функционирования психики человека, характерный для него в каждый данный момент времени.

Классификация психических состояний

1) Мотивационные состояния:

2) Эмоциональные состояния:

3) Волевые состояния:

— инициативность и др.

4) Состояния разных уровней организованности сознания (проявляются в различных уровнях внимательности):

Психические состояния являются относительно устойчивой совокупностью всех психических проявлений человека при определенном его взаимодействии с действительностью. Они характеризуют состояние психики в целом. Психические состояния, как и психические процессы, имеют свою динамику, которая характеризуется длительностью, направленностью, устойчивостью и интенсивностью. Так, состояние депрессии обычно может длиться годами (продолжительное состояние), а гнев обычно проходит быстро (кратковременное состояние); бывают слабо выраженные состояния (легкая тоска), а бывают сильные, глубокие состояния (страстная любовь); психическое состояние сна направлено на расслабление организма и восстановления сил, а психическое состояние решительности направлено на достижение поставленной цели.

Разнообразные виды психологических состояний тесно связаны друг с другом, что порой очень сложно разъединить некоторые состояния. Например, состояние напряженности очень часто тесно связано с состояниями утомления, монотонности труда, агрессии и др. А состояние расслабленности связано с состояниями удовольствия, сна, усталости и т.д.

Психические состояния оказывают влияние на то, как протекают психические процессы, и регулярно повторяясь, могут стать частью личности, т.е. ее психическим свойством. Также они могут способствовать или тормозить деятельность.

Читайте также:

- Что может сообщить документ об обществе и управлении славянских племен в то время кратко

- Какое практическое значение имеет изучение уровней организации живой материи кратко

- Авторитет родителей и их педагогический такт кратко

- Педагогическая деятельность януша корчака кратко

- Анализ стихотворения вчера я шел по зале освещенной кратко