Окуджава девушка моей мечты краткое содержание

Обновлено: 05.07.2024

Мы были в разлуке десять лет. Расставалась она с двенадцатилетним мальчиком, а тут был уже двадцатидвухлетний молодой человек, студент университета, уже отвоевавший, раненый, многое хлебнувший, хотя, как теперь вспоминается, несколько поверхностный, легкомысленный, что ли. Что-то такое неосновательное просвечивало во мне, как ни странно.

Мы были в разлуке десять лет. Ну, бывшие тогда обстоятельства, причины тех горестных утрат, длительных разлук - теперь все это хорошо известно, теперь мы все это хорошо понимаем, объясняем, смотрим на это как на исторический факт, иногда даже забывая, что сами во всем этом варились, что сами были участниками тех событий, что нас самих это задевало, даже ударяло и ранило.

Тогда десять лет были для меня громадным сроком, не то что теперь: годы мелькают, что-то пощелкивает, словно в автомате, так что к вечеру, глядишь, и еще нескольких как не бывало, а тогда почти вся жизнь укладывалась в этот срок и казалась бесконечной, и я думал, что если я успел столько прожить и стать взрослым, то уж мама моя - вовсе седая, сухонькая старушка. И становилось страшно.

Обстоятельства моей тогдашней жизни были вот какие. Я вернулся с фронта, и поступил в Тбилисский университет, и жил в комнате первого этажа, которую мне оставила моя тетя, переехавшая в другой город. Учился я на филологическом факультете, писал подражательные стихи, жил, как мог жить одинокий студент в послевоенные годы - не загадывая на будущее, без денег, без отчаяния. Влюблялся, сгорал, и это помогало забывать о голоде, и думал, бодрясь: жив-здоров, чего же больше? Лишь тайну черного цвета, горькую тайну моей разлуки хранил в глубине души, вспоминая о маме.

Было несколько фотографий, на которых она молодая, с большими карими глазами; гладко зачесанные волосы с пучком на затылке, темное платье с белым воротником, строгое лицо, но губы вот-вот должны дрогнуть в улыбке. Ну, еще запомнились интонации, манера смеяться, какие-то ускользающие ласковые слова, всякие мелочи. Я любил этот потухающий образ, страдал в разлуке, но был он для меня не более чем символ, милый и призрачный, высокопарный и неконкретный.

За стеной моей комнаты жил сосед Меладзе, пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла седая шерсть, неряшливый, насупленный, неразговорчивый, особенно со мной, словно боялся, что я попрошу взаймы. Возвращался с работы неизвестным образом, никто не видел его входящим в двери. Сейчас мне кажется, что он влетал в форточку и вылетал из нее вместе со своим потертым коричневым портфелем. Кем он был, чем занимался - теперь я этого не помню, да и тогда, наверное, не знал. Он отсиживался в своей комнате, почти не выходя. Что он там делал?

Мы были одиноки - и он, и я.

Думаю, что ему несладко жилось по соседству со мной. Ко мне иногда вваливались компании таких же, как я, голодных, торопливых, возбужденных, и девочки приходили, и мы пекли на сковороде сухие лепешки из кукурузной муки, откупоривали бутылки дешевого вина, и сквозь тонкую стену к Меладзе проникали крики и смех и звон стаканов, шепот и поцелуи, и он, как видно по всему, с отвращением терпел нашу возню и презирал меня.

Тогда я не умел оценить меру его терпения и высокое благородство: ни слова упрека не сорвалось с его уст. Он просто не замечал меня, не разговаривал со мной, и, если я иногда по-соседски просил у него соли, или спичек, или иголку с ниткой, он не отказывал мне, но, вручая, молчал и смотрел в сторону.

В тот знаменательный день я возвратился домой поздно. Уж и не помню, где я шлялся.

Работа состоит из 1 файл

ОКУДЖАВА.docx

А ему двадцать пять лет. И он женат, и на будущий год заканчивает университет, и за плечами у него фронт и ранение. И сделать с ним можно что угодно – а ему нельзя ничего.

«– Только чайник, – сказал он, – это вещь в дороге нужная.

Всю обратную дорогу домой мы праздновали удачу.

Теперь прошло много лет. Теперь и вспоминать об этом как-то не так больно. В 1956 году мама вернулась окончательно. Вот тогда мы и узнали, что чайника сержант Еськин так ей и не передал.

За что? Почему? Во имя чего.

После месяца в Ортачальской тюрьме Ашхен в арестантском вагоне выслали в Большеулуйский район Красноярского края. В 1954 году она была освобождена, в 1956-м – реабилитирована и вернулась в Москву.

О том, как проходила жизнь Ашхен в Большом Улуе, поведали воспоминания Ирины Маевской и ее сына, впоследствии известного прозаика Феликса Ветрова. Там была большая колония ссыльных, Ашхен пользовалась их безоговорочным доверием и уважением. «Ашхен Степановна Налбандян, высокая, стройная, с красивым строгим лицом, казалась мне кавказской княгиней. Она была искусной вышивальщицей, брала заказы у местных дам. Ее тончайшее рукоделие, крохотные розочки, незабудки, части сирени не могли не поражать тех, кто знал, что этим рукам приходилось делать во время восьмилетнего заключения в лагере.

Однажды мне посчастливилось купить в сельмаге чудесный тулупчик для сына, сшитый по всем правилам искусства. Я пришла с ним к Ашхен Степановне с просьбой – вышить перед, чтобы он выглядел понаряднее.

Ашхен посмотрела на меня, как на полоумную:

– Ира, вы хотите, чтобы я переколола о ваш тулуп все пальцы? Как я буду потом работать, вы подумали?

Однажды, когда я была у Ашхен Степановны, она показала мне фотографию. Это были ее сыновья, совсем разные, не похожие друг на друга. Знала ли она, да и знали ли мы все, что спустя всего несколько лет имя одного из ее сыновей окажется на устах у всей страны?!

Вот что сообщил мне об Ашхен Налбандян и ее круге Феликс Ветров, мальчишкой отбывавший ссылку вместе с матерью (считалось милостью, что ей разрешили взять с собой двухлетнего сына): «Я помню себя с ней, когда мне было 4–5—6 лет. Но помню ее очень хорошо. Мне она казалась высокой, держалась очень прямо, прямая спина, прямой, строгий и всегда чуть нездешней скорбный взгляд. Суровая, немногословная, сердечная, без сантиментов, располагающая, мудрая. Когда она играла со мной или разговаривала – на точеном кавказском лице была грустная нежность. Улыбалась же вообще редко. Не помню ее в светлой одежде, всегда в темной, черной. Помню в темном платке, иногда повязанном по-деревенски, на местный чалдонский лад, иногда – как-то высоко, по-кавказски, неизменно длинное темное пальто, черные валенки. Очень красивые благородные руки. Вообще в каждом движении и редких словах – аристократизм и страшная усталость. Именно усталость, но ни в коем случае не „потухший взор“. Напротив, чувствовалась скрытая энергия, решительность, твердость. Было нередко то выражение, которое обычно определяют как горькую иронию. Еще помню, что она изумительно вышивала гладью и „крестиком“ – настоящие картины. Как-то смутно помню, но точно не уверен, что к ней, кажется, туда к нам приезжал сын, вероятно, Булат Шалвович (никаких подтверждений этой поездки нет. – Д. Б.). Здесь я ничего утверждать не стану, мал был. Но одно помню точно – это ощущение некой избранности, изысканности образа, которое от нее всегда исходило.

Село Большой Улуй (сейчас это районный центр) довольно старое и уже тогда было огромным, на много сотен дворов. Село лежит очень живописно на нескольких холмах вдоль берега широкой и очень красивой судоходной реки Чулым. В самом центре, на площади, стояла красивая деревенская церковь с синим шатром и маленькими черными маковками, с которой у меня связан некий основополагающий момент жизни. Церковь эту разрушили и снесли в 1964 году в эпоху хрущевских гонений на веру и верующих. Село окружает (окружала!) невообразимой красоты и мощи тайга, с высот на горизонте над тайгой просматриваются силуэты Саян.

Там у нас была настоящая маленькая интеллигентская колония. Человек около тридцати. Жили дружно, между собой открыто, хлебосольно – согласно старым зековским правилам. Детей почти не было. Так что я обычно бывал в центре всеобщего внимания и любви. Все праздники, все Новые года – справлялись этой дружной компанией. И это было незабываемо! Из местных Lebensmittel (пищевых продуктов. – Д. Б.) готовились самые разнообразные праздничные яства, из бумажек вырезались салфетки.

Все эти люди и мы с мамой в положенный день недели ходили в комендатуру отмечаться у местного чина МГБ по фамилии Третьяк. Это был приземистый, угрюмый серый мешок с бесцветными глазами, иногда он принимал в форме с синими петлицами, иногда в пиджаке и галифе, заправленными в сапоги. Был хмур, тупо-злобен, олимпийски-важен… От него зависело буквально всё, и каждый поход к нему всякий раз был связан с огромным волнением: что-то будет? Не сорвет ли с уже кое-как нажитого места, не зашлет ли Третьяк куда-нибудь еще дальше?

Рассказ

Александр Левковский

1

В культурных семьях где-нибудь раз в неделю происходит такая сцена. Сын подходит к маме и говорит:

— Мама, я хочу в кино.

Мама с понимающей улыбкой интересуется:

— Какое кино, сынок?

— Ох, мама, ты себе не представляешь! — с восторгом восклицает сынок. — Мне Костя рассказывал — там Кадочников, под видом немца, пробирается в тыл фашистской армии, знакомится с семьёй немецкого офицера и сам становится оберштурмфюрером СС…

— Миша, ты на фронте видел когда-нибудь пленного фашиста с таким званием? Может, и нам с тобой стоит пойти на эту картину и посмотреть на оберштурмфюрера Кадочникова? Он ведь артист просто замечательный!

Папа смотрит поверх очков на маму и говорит:

— Конечно, Кларочка! Пойдём и посмотрим на подвиги наших славных разведчиков.

И папа лезет в карман, и достаёт оттуда бумажник, и протягивает сыну деньги, и говорит:

— Вот возьми на билет, Лёва. И вот тебе на трамвай и на мороженое.

… Но такая замечательная сцена может произойти только в культурных семьях! А семья, в которой жил в 1948 году тринадцатилетний мальчик Лёва-то есть, я — была, я бы сказал, не слишком культурной, и ничего, описанного выше, там, увы, не происходило.

И кинотеатра, в полном смысле этого слова, у нас в Ракитно не было и в помине. Ну какой может быть кинотеатр, когда наша хилая электростанция давала электричество только вечером — и только с семи до двенадцати? Вместо комфортабельного кинотеатра у нас был полуразрушенный немцами клуб.

Так вот, раз в неделю местечковые парубки и дивчата собирались у входа в этот клуб и толклись у кассы в ожидании грузовичка, который привезёт из Белой Церкви киномеханика с девятью коробками кинолент.

И обойти эту кассу я никак не мог, а для покупки билета мне надо было достать пять рублей. А у моей мамы получить даже рубль было просто невозможно.

Я лучше подошёл бы к папе с такой просьбой, но папа, как обычно, пропадал на работе. Поэтому я с неохотой приближался к маме и, фальшиво улыбаясь, говорил ей примерно следующее:

— Мама, — просительно произносил я, — я уже месяц как не был в кино…

— Не был и не надо, — привычно отвечала мама, не отрываясь от глажки белья, которое она искусно совершала при помощи чугунного утюга, набитого раскалёнными углями.

Тут было б очень кстати, если бы в дело вмешался добряк-папа, но папы, как я сказал, дома не было, и я должен был бороться с мамой один-на-один.

— Мама, — настаивал я, рискуя заработать подзатыльник, — это кино о наших разведчиках…

— Мне твои разведчики вот где сидят! — раздражённо восклицала мама, вытирая пот со лба и ударяя себя по шее ребром ладони. — У меня на них денег нет! Иди делай уроки и не морочь мне голову своими разведчиками…

И я покорно поворачивался и в слезах плёлся к выходу из кухни…

Хлопцы, у которых мамы были не такие жмотины, как моя, с восторгом рассказывали мне, какие это были великолепные фильмы! Во-первых, они были цветными. Во-вторых, они почти все были музыкальными. В-третьих, там была такая любовь с настоящими поцелуями, что закачаешься.

Это были, по словам моих друзей, изумительные картины, а я не мог их посмотреть из-за скупердяйки-мамы! Можно было просто подохнуть от злости! Надо было что-то предпринять. Но что!?

И я в конце концов, — как это и предсказывалось песней! — после длительных поисков, нашёл решение этой, казалось бы, неразрешимой проблемы!

Это решение было в высшей степени необычным!

(Мне с тех пор приходилось в жизни и по работе искать выходы и выбираться из всевозможных непреодолимых ситуаций, но, клянусь вам, ни один выход не был таким изобретательным, как тот, что я применил для проникновения на киносеанс без билета, когда мне было тринадцать лет!)

Весь фокус заключался в том, чтобы обдурить директора клуба, старого еврея, которого звали дядя Яша, и билетёршу, пышнотелую молодуху по имени Галя. За час до начала сеанса они вдвоём обходили весь клуб, ища спрятавшихся безбилетников. К концу обхода они поднимались на сцену, забитую полусломанной мебелью, и заглядывали под каждый стол и за каждый угол.

Вдоль сцены было натянуто полотнище экрана, а прямо позади экрана лежал огромный, во всю ширину сцены, изношенный ковёр, свёрнутый в трубку. Этот ковёр расстилали, когда в клубе шли торжественные заседания по случаю празднования Первого Мая и годовщины Октябрьской Революции.

Вот в этот-то ковёр я и решил завернуться за два часа до начала сеанса — и, таким образом, обдурить клубных сыщиков — дядю Яшу и билетёршу Галю!

… Я вот печатаю сейчас на компьютере эти строки, а у меня в носу просто свербит от воспоминания о мерзком запахе застарелой пыли, что пропитала тот клубный ковёр, в который я когда-то с готовностью завернулся.

Я лежал в ковре тихо, боясь пошевельнуться и моля бога, чтобы меня не потянуло чихнуть. Я слышал, как через час на сцену поднялись наши клубные сыщики и как старый козёл, дядя Яша, стал приставать к нашей билетёрше, пытаясь, как я догадывался, потискать её очень завлекательные выпирающие места.

В общем, им было не до тщательной проверки сцены, и вскоре они ушли, так и не обнаружив меня. Я пролежал в ковре ещё полчаса, прислушиваясь к шуму в зале, где зрители, в ожидании начала сеанса, громко перекликались, хохотали и беспрерывно щёлкали семечки подсолнуха и тыквы.

Затем я тихонько выбрался из ковра и отполз к задней стенке сцены. Сидя на грязном полу, я прислонился к кирпичной стене, вынул из кармана горбушку хлеба с куском сала и приготовился смотреть фильм с обратной стороны экрана.

Наконец парубки и дивчата затихли (но щёлканье семечек, конечно, продолжалось), заиграла музыка — и картина началась.

2

С тех пор прошло несколько десятилетий; я побывал в кинотеатрах Москвы, Нью-Йорка, Монреаля и Лондона, я перевидал сотни картин на разных языках — и были среди этих фильмов истинные шедевры! — но ни одна картина не запомнилась мне так подробно, не врезалась в мою детскую память так глубоко, как эта простенькая, наивная, глуповатая кинодребедень, повествующая о дурацких приключениях некоей певички (её играла немецкая кинозвезда Марика Рёкк) и двух её поклонников, оказавшихся волей судьбы в заснеженных то ли немецких, то ли австрийских Альпах…

… Когда фильм закончился и в зале зажёгся свет, я продолжал сидеть на замусоренном полу позади экрана, совершенно ошеломлённый и подавленный.

Как же так? Мы ведь победили фашистов, а они, судя по этой картине, жили так роскошно, как нам и не снилось!? Мой папа-сапёр потерял на фронте ступню и ходит, хромая, в уродливом инвалидном ботинке; моя десятилетняя сестричка Ленка погибла от немецкой бомбы под Полтавой, когда мы с мамой ехали в эвакуацию; мы живём в старой хате, где в дождь протекает крыша, — а эти хорошо одетые и откормленные гитлеровцы жили себе в шикарных гостиницах, развлекались, хохотали, катались с гор на лыжах, выпивали, обжирались в ресторанах и ухаживали за бабами…

Где же справедливость?

Я осторожно спустился со сцены, стараясь побыстрее слиться с толпою зрителей, выбрался из клуба и побрёл домой, ожидая нагоняя от мамы за долгое отсутствие. Я шёл и думал о том, что мы, наверное, живём хуже всех на свете. У мамы есть младший брат, который ещё до войны женился на польке из Варшавы и умудрился уехать с ней сначала в Польшу, а потом в Канаду. Несколько раз в год он шлёт маме посылки с шикарными кофточками и туфлями, которые мама сдаёт за хорошие деньги в комиссионный магазин в Белой Церкви. Таких кофточек, говорит мама, даже в Киеве не сыскать, а в Канаде они стоят гроши… И ещё этот мамин братан присылает открытки с потрясающими фотографиями канадских городов, Оттавы, Торонто и Монреаля, и с изумительными видами заснеженных канадских Кордильеров, по склонам которых лихо съезжают счастливые смеющиеся лыжники.

Почему же они в какой-то задрипанной Канаде живут лучше, чем живём мы в нашей самой передовой в мире стране!?

— Я должен сделать снимки голодающих колхозников, — объяснил он маме. — Вася говорит, что высокое партийное начальство в Киеве хочет убедиться, что в нашем районе на самом деле ужасный голод и мы нуждаемся в срочной помощи. — Он повернулся ко мне. — Лёва, ты уже большой хлопец и, конечно, понимаешь, что об этом никто из твоих дружков не должен знать.

— Никто из моих дружков не должен знать!? — почти закричал я, чувствуя, как слёзы сдавили мне горло. — Ты что думаешь? — они идиоты, что ли? Думаешь, Коля Блажко, мой лучший друг, который приходит в школу из Синявы аж посиневший от недоедания, без куска хлеба, и которому я отдаю каждый день половину своего бутерброда, — он ничего не знает о голоде!? Я должен от него это скрывать!?

Папа молча взглянул на маму, безнадёжно махнул рукой и вышел на крыльцо покурить и подумать. И он, и мама, и я, и все наши соседи знают, по какой причине в сёлах голод. Весной ЦК партии запретил колхозникам содержать личные огороды, — чтобы они уделяли больше времени колхозным посевам, — и вот результат… Голод…

А тем, кто не вкалывает в нищих колхозах, а получает зарплату в районных центрах — вот, как мой папа, например, или дядя Вася, — тем разрешено иметь огороды. И мы, худо-бедно, не голодаем… Мама говорит, что это преступление — запрещать людям иметь огороды. Но папа у нас — член партии и работает в редакции партийной газеты. И он, конечно, возражает маме, хотя я чувствую, что возражения его — какие-то вялые и неуверенные…

…-Папа приехал? — первым делом спросил я маму, едва переступив порог.

— Он-то приехал, а ты где шатался допоздна?

— В футбол играл, — соврал я. Не говорить же ей, что я лежал почти два часа, завёрнутый в грязный ковёр, а потом полтора часа смотрел фашистский фильм, испортивший мне всё настроение?

Я осторожно постучал в запертую дверь каморки, которую папа оборудовал для проявления негативов и фотографий.

— Заходи, — услышал я приглушенный голос.

Папа возился с приготовлением химических составов для проявления, и я стал ему помогать. (Я вообще всё время помогаю папе с его фотографическими заботами и уже научился и ставить свет, и фотографировать, и смешивать химикалии для растворов, и даже ретушировать негативы). Потом мы сунули в раствор негативы, которые он привёз из своей командировки по несчастным колхозам, охваченным голодом. Затем мы развесили негативы сушить на верёвках с прищепками, как мама сушит бельё, и вышли на кухню поужинать.

Ни мамы, ни папы дома не было. Наверное, мама возилась на нашем огороде, а папа ещё не вернулся из редакции. Я зашёл в каморку, где сушились готовые фотографии, снял их с верёвок, прошёл на кухню и разложил снимки на столе.

Их было штук пятьдесят.

… В жизни человека бывает момент (день, месяц, год), переворачивающий его жизнь, сотрясающий её, резко меняющий её направление, — возносящий человека в небеса, либо низвергающий его в пропасть… Момент, влияние которого он ощущает всю свою жизнь.

Таким моментом для меня, тринадцатилетнего хлопчика, жившего на разорённой послевоенной Украине, был тот пасмурный осенний день, когда, вернувшись из школы, я взглянул на папины фотографии.

Они были просто страшными! — эти за душу берущие снимки чудовищно исхудавших крестьянок, скелетов умерших стариков и старух, тощей коровы с выпирающим хребтом, бессильно лежащей на соломе, распластав по земле плоское безмолочное вымя, костлявых оборванных детей, смотрящих папе в объектив фотоаппарата огромными печальными глазами, глубоко сидящими на истощённых от голода лицах…

Я уже просмотрел, всхлипывая от непереносимой жалости и вытирая слёзы, больше половины фотографий, как вдруг, взяв в руки очередной снимок, я буквально остолбенел…

Я просто не поверил своим глазам!

С фотографии на меня смотрела моя десятилетняя сестра Ленка, убитая осколком немецкой бомбы, когда мы спасались с ней под железнодорожным мостом около Полтавы в сорок первом году.

Нет никакого сомнения — это она! Только очень исхудавшая. Те же светлые вьющиеся волосы, те же продолговатые глаза, те же густые изогнутые ресницы, те же дугообразные брови…

Неужели какая-то незнакомая дивчинка, снятая папой в каком-то колхозе, так неотличимо похожа на Ленку! Разве так бывает!? Разве это возможно!? Вот только коричневой родинки слева, под нижней губой, как у Ленки, у неё не было.

Трясущимися руками я перевернул снимок. На обороте было написано расплывающимся карандашным грифелем:

Очень похожа на нашу Лену.

Христина Корниенко, 10 лет. Круглая сирота.

Колхоз им. Котовского, Уманьский район.

Значит, мои глаза меня не обманули — папа тоже заметил это потрясающее сходство!

Открылась дверь, и в комнату вошёл папа. Я медленно, как во сне, двинулся к нему, держа снимок девочки Христины прямо перед собой и тыча в него дрожащим пальцем.

— Папа, это Ленка? — хрипло прошептал я, хотя я отлично знал, что дивчинка на фотографии была какой-то незнакомой Христиной, а не моей сестрой.

Папа быстро шагнул ко мне, осторожно вынул снимок из моей руки и тихо сказал:

— Лёва, мы должны подумать, как сказать об этом маме…

… Тут я прервусь и расскажу, чем была для нашей мамы память о погибшей Лене.

Со дня её смерти прошло больше семи лет. Ей было десять, мне — шесть, когда в сорок первом началась война, и мы с мамой, в страшной панике, схватив кое-какие вещи, всё, что попалось нам под руку, ринулись в эвакуацию — в кошмарную неизвестность…

Раздался взрыв! — и меня отшвырнуло на несколько метров! Я потерял сознание, а когда я пришёл в себя, то первое, что я увидел, была мама, стоящая на коленях, рвущая на себе волосы и плачущая над трупом Лены, убитой осколком, попавшим ей прямо в горло.

Мы уложили в один ряд, в наскоро выкопанном братском захоронении, всех погибших и поехали дальше на восток, оставив нашу Лену лежать в могиле у полтавского моста.

И вот теперь мы должны показать маме фотографию десятилетней девочки Христины, которая каким-то чудом родилась точной копией моей погибшей сестры.

3

Все в Ракитно уже знали с маминых слов, что где-то под Уманью живёт какая-то колхозная дивчинка, неотличимо похожая на мою погибшую сестру. Соседки непрерывно судачили об этом и в один голос советовали маме съездить в Белую Церковь и спросить у тамошнего раввина, может ли она принять в семью какую-то неизвестную гойку (то есть не-еврейку) только потому, что Бог сделал её точной копией Ленки. Мама у нас еврейка (а папа, кстати, русский, сибиряк родом из Омска, где живёт вся его родня), и хоть она не слишком верующая, но слово уважаемого белоцерковского раввина будет для неё решающим.

— Клара, — говорил Беня-балагула по дороге на станцию, нахлёстывая Холеру, — не бери ты себе в голову. Спи себе спокойно. Возьми себе эту сироту, и сделай её дочерью, и люби её, и тетёшкайся с ней, как ты тетёшкалась с Леной, — и дело с концом! Бог послал её тебе за твои страдания. Не отвергай, Клара, руки Бога нашего! Это грех!

И эти же наставления, почти слово в слово, повторил маме почтенный раввин в Белой Церкви:

— Дочь моя, — сказал он, — Господь вспомнит о тебе и простит тебе многое, если ты сотворишь эту мицву и спасёшь душу и тело ребёнка. И не думай о том, что ребёнок этот родился украинкой, а не еврейкой. Такова была воля Всевышнего. Мы все, живущие на земле, дети Господа, его возлюбленные дети…

Мицва на древнееврейском языке иврит означает благодеяние.

Мама стояла рядом со мной, прижав ко рту обе руки и не вытирая слёз, обильно текущих по её щекам. Позади неё стояла толпа замерших в священном трепете соседей.

— Леночка… — зашептала мама и сделала шаг вперёд, и упала на колени перед девочкой, и обняла её, и прижала к себе, сотрясаясь в рыданиях.

— Я — Христина, — тихо возразила дивчинка и оглянулась на папу. — Дядь-Миша, чому вона говорыть — Лэночка?

— Я хочу йисты, — еле слышно подтвердила дивчинка, и вскоре мы убедились, что эти три слова стали отныне самыми главными словами, наиболее часто произносимыми ею.

Мы были в разлуке десять лет. Расставалась она с двенадцатилетним мальчиком, а тут был уже двадцатидвухлетний молодой человек, студент университета, уже отвоевавший, раненый, многое хлебнувший, хотя, как теперь вспоминается, несколько поверхностный, легкомысленный, что ли. Что-то такое неосновательное просвечивало во мне, как ни странно.

Мы были в разлуке десять лет. Ну, бывшие тогда обстоятельства, причины тех горестных утрат, длительных разлук - теперь все это хорошо известно, теперь мы все это хорошо понимаем, объясняем, смотрим на это как на исторический факт, иногда даже забывая, что сами во всем этом варились, что сами были участниками тех событий, что нас самих это задевало, даже ударяло и ранило.

Тогда десять лет были для меня громадным сроком, не то что теперь: годы мелькают, что-то пощелкивает, словно в автомате, так.

Отзывы

Популярные книги

В бизнесе (да и в жизни в целом) постоянно приходится покидать зону комфорта: выступать публично, ве.

Уверенность в себе. Книга для работы над собой

Думала ли Рая, затевая уборку дома, что ударится головой и очнётся в ином мире? А там она, свобо.

Как приручить кентавра, или Дневник моего сна

В штате Нью-Йорк убивают женщин, их тела обнаруживают таинственным образом висящими в цепях. Лишь .

Когда кругом обман

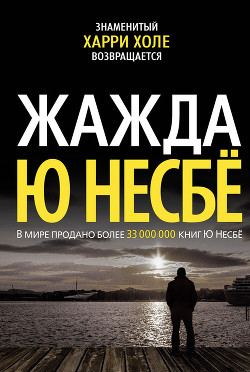

«Харри Холе вышел на лестницу и сощурился на ярком июньском солнце….Он чувствовал, что все находи.

Жажда

Девушка в поезде

- Размещено 31.08.2015

- Тип размещения: Бесплатно

Новинки

Год заканчивается. Анне и Яне остались последние месяцы, а сделать надо еще так много. Успеют ли.

Лето выбора

Год заканчивается. Анне и Яне остались последние месяцы, а сделать надо еще так много. Успеют ли.

Третья книга о похождениях Виталия Савельева в альтернативной реальности. Школа закончена, и нужно.

После выпускного

Третья книга о похождениях Виталия Савельева в альтернативной реальности. Школа закончена, и нужно.

Читайте также: