Сообщение об одном из племен участвовавших в великом переселении народов

Обновлено: 28.06.2024

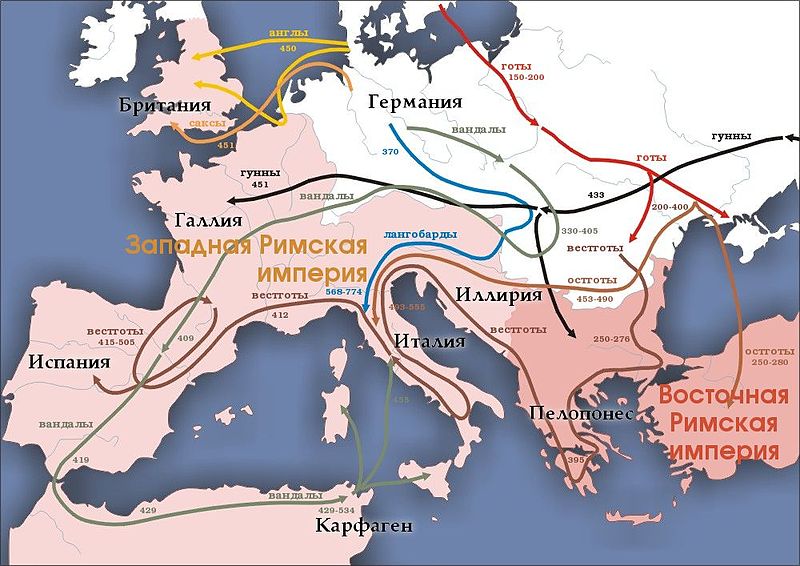

Нашествие готов и гуннов, переселение германцев и славян, падение Западной Римской империи

Китайцы гнали чжурчженей, чжурчжени - гуннов, гунны - авар, авары - готов, готы - всяких немцев. Римская империя пала из-за китайцев. Китайцы об этом так и не узнали [римляне тоже]. :) (Из форума)

Великое переселение народов (ВПН) — условное название совокупности этнических перемещений в Европе в IV—VII веках, главным образом с периферии Римской империи на её территорию [переформатирование РИ "беженцами" с севера и востока]. Великое переселение можно рассматривать в качестве составной части глобальных миграционных процессов, охватывающих 7-8 веков [?].

Характерной особенностью переселения был тот факт, что ядро Западной Римской империи (включая в первую очередь Италию, Галлию, Испанию и отчасти Дакию), куда направилась в конечном счёте масса германских переселенцев, к началу V века нашей эры уже было достаточно плотно заселено самими римлянами и романизированными кельтскими народами. Поэтому великое переселение народов сопровождалось культурными, языковыми, а затем и религиозными конфликтами между германским и романизированным населениями. [Это в том числе примерно через 1150 лет (в Позднем Средневековье) привело к Реформации.]

Великие переселения заложили основу противостояния между германскими и романскими народами, в каком-то смысле дошедшего и до наших дней. В переселении [затем] активно участвовали славянские народы, тюрки, иранцы (аланы - предки осетин) и угорские племена [возможно, также монгольские и тунгусо-маньчжурские в составе гуннов (а, может, они ими и были)].

Разделы страницы о Великом переселение народов Евразии и начале Средних веков:

- Хронологические рамки и состав миграций ВПН

- Миграции алтайских кочевых племён на юг и запад (III век до н. э. - VII век н. э.)

- Балтские племена на рубеже эр ("четвертый мир")

- Сарматское вторжение и разгром зарубинецкой культуры (I век)

- Миграции восточногерманских племён на юг (I век до н.э. - IV век н. э.)

- Миграции балтских племен (галиндов, ятвягов) во II-V вв.

- Хронология 5-го века нашей эры

- Литература о Великом переселении народов

Хронологические рамки и состав миграций ВПН

Миграции алтайских кочевых племён на юг (III век до н. э. - II век н. э.) и запад (II - VII вв. н. э.)

Степной регион, который простирается на 8000 километров от Венгрии до северо-восточного Китая называют Великой степью. С возникновением скотоводства эта территория эпизодически становится моноэтнической. В неолите ее заселяют индоевропейцы (возможно, какой-то единый народ был и до них). Затем Великая степь становится ареалом Скифо-Сарматского мира (считается индоиранским). Потом эстафета переходит к тюркским и монгольским народам (с эпизодическим участием угорских этносов). Теперь на этой территории живут венгры, украинцы, русские, калмыки, казахи, алтайцы, монголы.

На рубеже эр по Степи с востока на запад прокатился гуннский вал. Это произошло сразу после восточногерманских волн с севера на юг Европы. А третей великой миграцией, которую инициировали предыдущие, было великое расселение славян.

Войны хунну (сюнну) с китайцами и сяньби (III век до н. э. - II век н. э.)

Хунну (сюнну) — древний кочевой народ, с 220 года до н. э. по II век н. э. населявший степи к северу от Китая. Языковая принадлежность спорная - есть версии об их тюркоязычности, ираноязычности, родстве с енисейцами [а, возможно, и с тохарами].

В III-II вв. до н. э. племена хунну стали объединяться на территории Южного Прибайкалья и Монголии. Эти племена вместе с соседними [и в большинстве - родственными?] племенами сяньбэй, ди, цянов, цзе постепенно продвигались с севера на Среднекитайскую равнину — колыбель древних китайцев. Для защиты от их набегов император Цинь Шихуаньди построил Великую китайскую стену (в III веке до нашей эры).

Потом хунну вели активные войны с китайской империей Хань (201 г. до н. э. — примерно 181 год н. э., с перерывами), в ходе которых консолидировались в единую державу, подчинившую племена соседних кочевников. Однако, они проиграли - в результате этих войн с Китаем и с монгольскими племенами сяньби, а также междоусобиц и проникновения в их среду китайской культуры Хуннская держава распалась. Спасаясь, хунны во II веке до нашей эры двинулись на Запад. [Возможно, западная экспансия сюнну началась и раньше.]

- Нашествие кочевников на Китай (III-IV вв.). В III—IV вв. в Восточной Азии к северу от Китая шел процесс великого переселения народов, достигшего в Европе границ Римской империи. Он начался с перемещения южных гуннов (нань сюнну), сяньбийцев, ди, цянов, цзе и других племен, которые с севера постепенно продвигались на Среднекитайскую равнину — колыбель этнической общности древних китайцев.

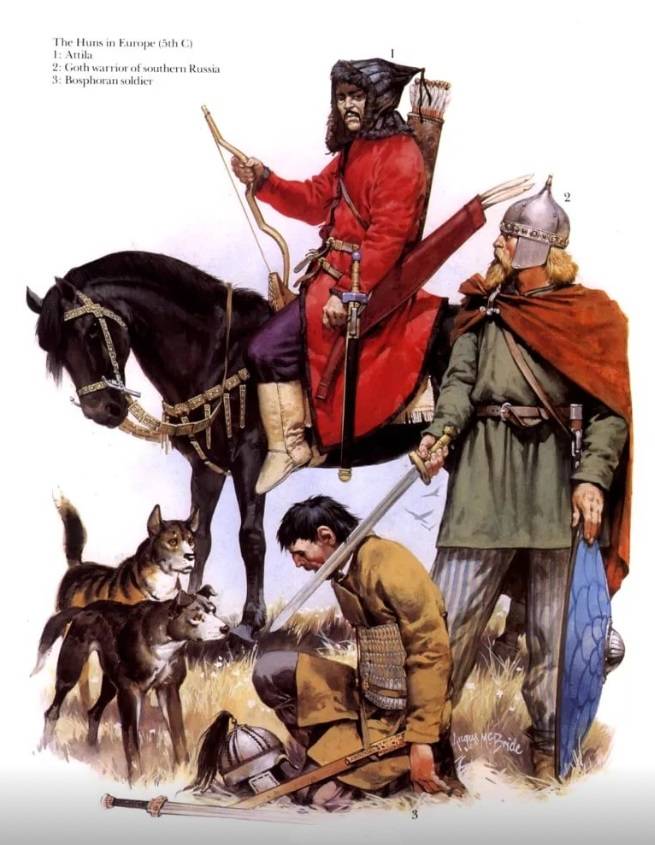

Нашествие гуннов на Европу (IV-V века н. э.)

Часть хунну дошла до Европы [Приуралья или Черноморья?] и, смешавшись с уграми, дала начало новому народу, который в Европе известен под названием гунны. [Возможно, от хунну или их тюркской части мадьяры и получили большой пласт тюркской лексики, а также свой европейский экзоэтноним хунгары и древнерусский - угры.]

Создав крупные военизированные объединения, эти племена начинают свое продвижение в приволжские и донецкие степи. К IV веку нашей эры гунны подошли к границам Римской Империи. Они ненадолго захватили значительную территорию в Центральной Европе, вытесняя местные племена и атакуя саму империю.

В своем продвижении эти племена, покоряя народы, часть из них включали в свое войско. Так, в частности, в свое войско они привлекли воинственные аланские племена. Это еще больше усилило гуннов. Им удается во второй половине IV в. нанести поражение готам и завоевать степной и предгорный Крым. Вторжение этих центральноазиатских племен (в основном, тюркских) стало тяжелым испытанием для народов Таврики.

Судя по источникам, гуннские полчища производили страшное впечатление. Даже внешне они отличались от уже знакомых европейцам тюркских народов. Эти завоеватели наводили ужас и своей жестокостью.

Нашествие авар на Европу (VI-VII века н. э.)

Балтские племена на рубеже эр ("четвертый мир")

Население западной части культуры западнобалтских курганов, пограничной с Поморьем, ранее уже тяготевшее к поморской культуре, вошло в состав новых группировок оксывской культуры на нижней Висле. Подобное происходит и в ареале нидицкой группы пшеворской культуры, которая могла включить в себя и население верхнего течения Вкры и Ожицы. Другие группы в бассейнах Лыны и Пасленки распались, частично отойдя на запад и юг, а частично создав новую группу в Мронговском поозерье (Щукин 1994: 192).

Виновниками волнений в Нижнем Повисленье на рубеже эр иногда называт готов. Отмечена связь готов, проживавших в устье Вислы и родственных им племён (гепидов и др.), с западными балтами (Топоров 1982а: 245). Имела место миграция балтов-галиндов с северо-запада либо в первые века н.э. совместно с готами, либо немногим ранее (Топоров 1982: 129-133). Можно предполагать, что существовал некий единый импульс, заставивший галиндов мигрировать в двух направлениях – западном и восточном (Топоров 1982: 131).

Демография скифо-сарматского мира (-4 век - +1 век)

Завоевание Скифии сарматами (-III век)

По словам Диодора, сарматы, поселившиеся при реке Танаис, вывезены туда из Мидии (II. 43). Плиний также сообщал, что сарматы родственны мидийцам [древним курдам].

В V—IV веках до н. э. сарматы были мирными соседями Скифии. Скифские купцы, направляясь в восточные страны, свободно проходили через сарматские земли. В войне с персами сарматы были надёжными союзниками скифов. Во времена Атея союзнические отношения сохранялись, сарматские отряды состояли на службе в войске и при дворе скифского царя. Отдельные группы сарматов селились на территории Европейской Скифии.

В III веке до н. э. дружественные отношения сменились враждой и военным наступлением сарматов на Скифию [может быть, этому способствовало давление гуннов, которые стали мигрировать на запад не только после их разгрома китайцами, а с самого начала хуннско-китайской войны?]. Агрессивная воинственность молодых сарматских союзов совпала по времени с ослаблением Скифского царства. В конце IV века до н. э. скифы потерпели поражение от правителя Фракии Лисимаха. Фракийцы и кельтские племена галатов теснили скифов с запада. Следствием неудачных войн был упадок хозяйства и отпадение от Скифии части завоёванных прежде земель и племён. Постоянные набеги и постепенный захват сарматами скифской территории завершились массовым переселением сарматских племён в Северное Причерноморье.

Сарматское вторжение и разгром зарубинецкой культуры (I век)

Сарматская экспансия и уничтожение сарматами классической зарубинецкой культуры (сер. I в. н.э.) привели к миграциям зарубинецкого населения на север и соверо-восток, в результате его сложился ряд локальных культур. Зарубинецкое население в основной своей массе бежало на восток — население растекается в разные стороны, спасаясь в Подсенье, на Брянщине, в Посеймье, в верховьях Сулы и Псла, достигает верховьев Дона и, возможно, даже Самарского Поволжья (Щукин 2005: 68).

Основательница курганной теории индоевропейских миграций М. Гимбутас отмечает, что носители зарубинецких древностей нарушили спокойную жизнь восточных балтов в бассейне Днепра и заняли земли милоградских племён (невры Геродота), расположенные вдоль Припяти, в верховьях Днепра и его притоков, а также заселённые носителями культуры гладкой керамики южные территории (Гимбутас 2004: 111).

В результате смешения постзарубинецких групп населения (и, возможно, каких-то сарматов) с местными древнеевропейскими и балтскими племенами, родилась основа части будущих восточнославянских племён, говоривших на языках, весьма похожих на среднеевропейские говоры праславян, мигрировавших на лесную зону Европейской равнины в сер. – 2-й пол. I тыс. н.э.

Однако, не успела лесная часть Восточно-Еропейской равнины насладиться спокойствием после разгрома зарубинецкой культуры, как вскоре началось новое движение с южного побережья Балтийского моря.

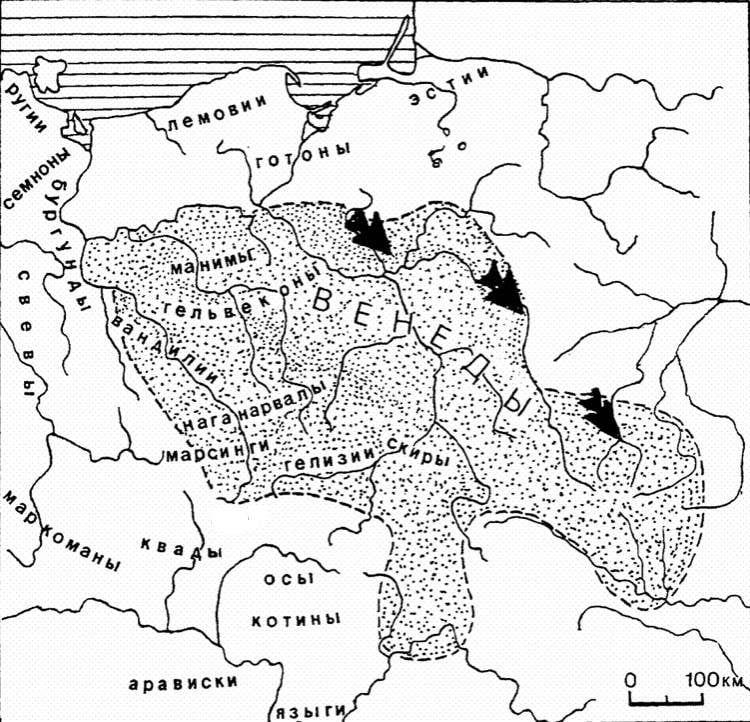

Миграции восточногерманских племён на юг (I век до н.э. - IV век н. э.)

К восточно-германскими народам относятся бастарны, бургунды, вандалы, варины, гепиды, герулы, готы, карины лангобарды, руги, скиры, тайфалы. Все они активно участвовали в ВПН, многие даже раньше готов переселились из Скандинавии на южный берег Балтики.

Нападения германцев (I век до н. э.) и восстание батавов - гвардейцев Рима (I век н. э.)

С середины I века до н. э. батавы жили возле устья Рейна. Римский полководец Друз Старший, занимавший пост правителя провинции Галлия, в 13 году до н. э. нанес поражение германцам, тревожившим земли Галлии постоянными нападениями. Затем он перешел через Рейн и покорил несколько германских племен, включая и батавов. Батавы обязались поставлять в римскую армию 9 тысяч пехоты и тысячу всадников.

Несколько десятилетий батавы сохраняли покорность Риму и оказали значительные услуги римлянам в борьбе с германцами и британцами. Среди всех германских племен батавы считались самым смелым. Из батавов, со времен Октавиана Августа, набиралось одно из элитных подразделений – конная императорская стража (equites singulares). На их землях был построен крупный воинский лагерь Ветера, ставший оплотом римской власти. Теперь на его месте располагается немецкий Ксантен.

Маркоманские войны (II век н. э.)

Опустошительные Маркоманнские войны (166-180 гг.) открывают новый этап конфликтов и столкновений Империи с германцами. Одновременно они явились толчком к массовым передвижениям и их вполне правомерно считать началом Великого переселения народов [как и одновременные хунно-ханьские войны].

Отсчёт эпохи Переселения от Маркоманнских войн определяется не только тем, что в ходе этих войн различные племена стали селиться на землях Империи. С этого времени начались необратимые процессы как в самой Империи, так и в варварском мире в целом, в том числе и у германцев. Государственный механизм Империи уже не мог полноценно функционировать без варваров-германцев. Так же и в племенном мире именно благодаря Империи всё более рельефно выступало то общее, что объединяло и разделяло племена. Маркоманнские войны справедливо считают рубежом в истории Римской империи, после чего отмечается её постепенный закат. Угасание Империи длилось на протяжении более чем трёхсот лет и сопровождалось периодами военных взрывов и стабилизаций.

Готы и "готский взрыв" (I-IV века н. э.)

Прародиной готов был Скандинавский полуостров. По мере укрепления готы начинают расселяться, и на рубеже нашей эры они уже оказываются на противоположном берегу Балтики. Затем готы устремляются к югу, и в III веке они достигают Северного Причерноморья, вторгаются в Крым. Им удается одержать победу над скифами, а затем и над Боспорским царством. Захватив боспорский флот, готы совершают морские походы вплоть до Средиземного моря. Впоследствии готы оседают в Крыму. Очень сложными являются вопросы о численности готов и их месте расселения на полуострове. Очевидно, они осели в юго-западной части и на южном побережье. У многих авторов этот район именуется Готией.

Готы пришли в Северное Причерноморье совсем не с миром. Они рассеяли кочевья сарматских племен, нарушили традиционные торговые маршруты, жертвой их нашествия стал Танаис (в 252-254 гг.).

После вторжения готов прежнее алано-сарматское население Северного Приазовья осталось на месте, завоеватели составили теперь его правящую верхушку и военные дружины, обеспечивающие ее господство, длившееся около 150 лет. Во главе готов стоял знатный род Амалов. Захватывая античные поселения, готы не стремились их разрушить, а жили в них вместе с местным населением, занимаясь земледелием и скотоводством. В Танаисе, в конце IV века, вместе с потомками греков жили аланы и готы, причем последние также продолжали античные традиции.

Взаимодействие скифо-сарматских и готских традиций привело к формированию в яркого культурного феномена — черняховской культуры, чей расцвет в III—IV вв. совпадает с господством готов в Северном Причерноморье. Для этой культуры характерно пашенное земледелие и ремесло, развивавшееся под влиянием римской провинциальной культуры.

Конец господству остготов в наших степях положило вторжение гуннов во главе с Баламбером в 371 году. Готское государство Германариха (Эрманариха) занимало во второй половине IV века обширную территорию от Дона до нижнего течения Днестра, но было ослаблено к тому времени противостоянием со своими соседями: венетами и россомонами.

Гунны захватили основу державы Германариха – земли в низовьях Днепра, а сам правитель остготов умер в 375 или 376 году от тяжелого ранения, полученного в войне с россомонами. Выше Порогов разгрому подверглась каменная крепость готов Данпарстадир (городище Башмачка в Днепропетровской области). В результате распада их государства часть осготов осталась жить в нижнем течении Днепра под властью гуннов, образовав две территориально обособленных группы (одну – во главе с сыном Германариха Ханимудом, вторую – во главе с Винитарием (Витимером), внуком Германариха). Между двумя этими группами компактно поселились аланы, пришедшие на берега Днепра из степей Северного Кавказа вместе с гуннами.

Миграции балтских племен (велетов, галиндов, ятвягов) во II-V вв.

Галинды – одно из тех племён, что участвовало в войнах III – V вв. и перекройке карты тогдашней Европы, а их часть продвинулась от районов юго-восточной Пруссии до северных подступов Карпат и Судетов, а позднее – с везиготами – вплоть до Пиренейского п-ова.

Два других балтских племени, участвовавших в ВПН, - это велеты [бывшие кельты-волоты?] и ятвяги. Но их участие в завоевательных походах эпохи ВПН было не на таких громадных расстояниях, как у галиндов.

Эхо миграций докатилось даже до Поволжья. Так, первая немногочисленная группа переселенцев с территории Волыни и Верхнего Поднестровья появилась в Среднем Поволжье ещё во II в. (Седов 2002: 245). Можно назвать их ещё не славянами, а древнеевропейцами, говорившими на каких-то ныне исчезнувших диалектах, относящихся к индо-европейской языковой семье [иллирийцы, кельто-италики или им родственные?].

Следы проживания этих переселенцев находят в Самарской области. После себя они оставили памятники так называемого славкинского типа (назван так по имени села Славкино, Сергиевского района Самарской области). Археологи считают, что у этой керамики нет местных корней (Седов 2002: 246). По всей вероятности, эти группы пшеворцев были выдавлены первой волной вельбарского [готского] нашествия.

Хронология 5-го века нашей эры

Звёздочкой (*) помечены даты событий, имеющих, возможно, климатические причины (см. статью о периодических миграциях, связанных с солнечной активностью и фиксируемых уровнем Каспийского моря.

|

Миграции и завоевания готов, вандалов, гуннов, саксов, франков.

Литература о Великом переселении народов

- Горский А.А.Славянское расселение и эволюция общественного строя славян // Великое переселение народов: Этнополитические и социальные аспекты. СПб.: Алетейя, 2011. С. 129 - 180.

- Тарасов И. М.Балты в миграциях Великого переселения народов // Исторический формат, № 3-4, 1917.

На правах рекламы (см. условия): ◀ ◀ ◀ Место для размещения коммерческих ссылок (см. , пожалуйста, условия) ▶ ▶ ▶ -->

Ключевые слова для поиска сведений об истории Средних веков: На русском языке: великое переселение народов, нашествие варваров, вторжение готов, завоевания гуннов, китайско-хуннская война, набеги сюнну, империя чжурчженей, сяньби, поражение киданей, разгром авар, угры, расселение германцев, германские племена, вандалы, вестготы, остготы, нападение алан, переселение славян, саксы, англосаксы, франки, предводитель Одоакр, вождь Аттила; На английском языке: The Migration, Barbarian invasions.

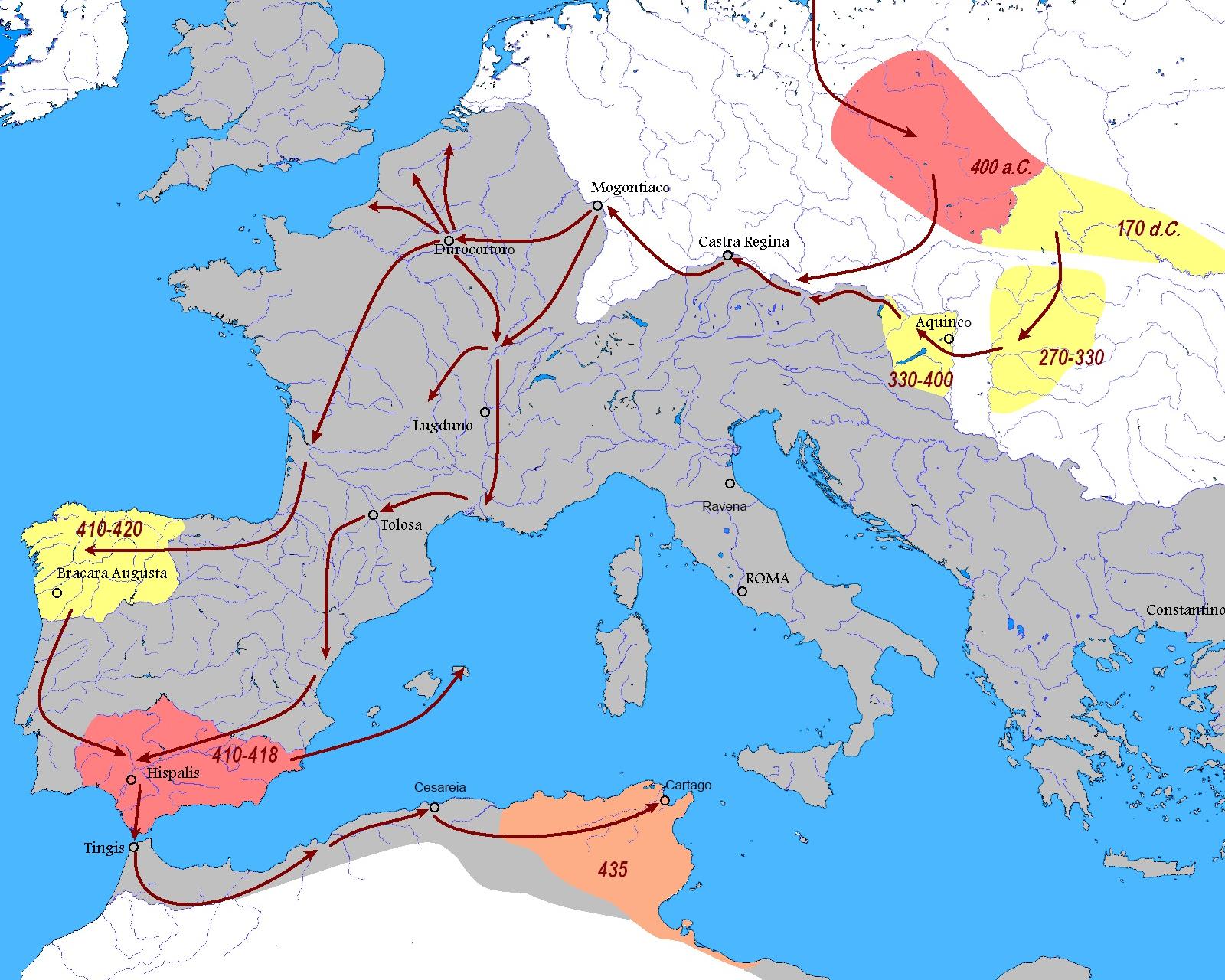

В V веке, как грибы после дождя, появлялись первые королевства варваров. Одним из них стало государство вандалов, аланов и свевов.

Мятежные германские племена

Германские племена вандалов и свевов известны римлянам по работам Тацита и Плиния Старшего. Плавильный котёл с множеством союзов варварских племён был опрокинут: германцы стали расселяться по Центральной Европе. Известно, что вандалы попали во II веке до н. э. из юго-западной Скандинавии и Ютландии на территорию между Вислой и Нижней Эльбой. Чуть позднее они двинулись к югу у верхнего и среднего течения Одера. Вандалы — союз племён, который делился на асдингов и силингов.

Были также попытки у этих племён осесть в Дакии. С трудом, но в III веке вандалы уже имели возможность грабить Рецию и Паннонию. Тем не менее, уже в IV столетии вандалы крепко осели в Паннонии и поставляли в римскую армию рекрутов.

Аланы, в свою очередь, прибыли в Восточную Европу с Северного Кавказа в конце II века н. э.

Миграция вандалов. Источник: Wikimedia Commons

В приграничных областях империи можно было наблюдать яркую этническую палитру: здесь нашли себе пристанище и германцы, и азиаты. Напор гуннов в конце IV столетия привёл в движение ряд племенных союзов. Вандалы вместе с аланами двинулись из Паннонии на Рейн.

Великое переселение народов: вандалы, аланы и свевы идут!

31 декабря 406 году по льду Рейна вандалы, аланы и свевы идут на прорыв римского лимеса, чтобы попасть в Галлию. Федераты из племени франков — единственные, кто оказал сопротивление этой орде. Римским полководцам было не до того: в Италию шли готы, опустошая все провинции на своём пути.

Тем не менее, орда из аланов, вандалов и свевов попала в Галлию и двинулась на юг.

Дойдя до Пиренеев в 411 году, племена распределили территорию полуострова между собой: вандалы осели в будущей Галисии и Бетике, свевы заняли океаническое побережье, а аланы разместились в Картахенской и Лузитанской провинциях. Местная знать не встревала в конфликты с новыми соседями, видя в них заслон от других варваров.

Тем не менее, императорский двор в Равенне не был рад поселенцам: в 416 и 418 гг. готы, выполняя пункты своего договора с империей, нанесли несколько поражений аланам и вандалам в Испании. Аланы потеряли своего предводителя Аддака и подчинились конунгу вандалов, которому сдались и побеждённые свевы.

Вандалы в Африке, вандалы в Испании

Обновлённый союз племён уже представлял опасность для местной испано-римской знати и императорского трона. Наиболее активные участники процесса Великого переселения народов, вандалы слыли агрессивным и независимым племенным союзом германцев. За годы длительной миграции от берегов Балтики до Испании за вандалами закрепился статус отъявленных мародёров и грабителей. Их совершенно не интересовали плодородные почвы и скот — они искали войны и грабительские рейды.

Города Бетики подчинились варварам, как и Тарраконская провинция в 422 году. Теперь перед племенным союзом открылись перспективы грабительских рейдов по Мавритании и Балеарским островам.

Видя опасность у своих рубежей, комит Африки Бонифаций в 429 году предлагает вандалам заключить договор и присоединиться к его вооружённым силам взамен на зерно и землю. Но римский полководец довольно быстро понял, что совершил роковую ошибку: в мае того же года вандалы под руководством конунга Гейзериха переходят через Гибралтар и начинают повальный грабёж местного населения. По разным подсчётам, орда в 50−80 тысяч вторгается в североафриканские провинции Римской империи. Варвары осаждают Гиппон-Реги, который имел особое значение. Вандалы исповедовали христианство арианского толка и считали своим долгом взять крепость, в которой находился Блаженный Августин. Бонифаций скрылся в Италии, а епископ Гиппона Аврелий Августин скончался во время штурма города.

В 435 году двор в Равенне наконец обращает внимание на тяжёлое положение своей периферии и предлагает вандалам и аланам новое соглашение: Нумидия, Мавритания Ситифенская и северо-западные области Проконсульской Африки достаются варварам. Те, в свою очередь, обязуются охранять лимес от берберских племён и осуществлять контроль за поставками провианта на Апеннинский полуостров. В 439 году договор был нарушен по инициативе варваров: вандалы приступили к штурму Карфагена. Овладев побережьем и флотом, орда Гейзериха могла осуществлять грабительские рейды на Сицилию и Южную Италию. В итоге Рим сдался: в 442 году вандалы были освобождены от статуса федератов и получили полную независимость. Алано-вандальское королевство в Северной Африке стало первым свободным государством варваров.

Остатки непокорённых свевов в Испании после ухода вандалов начали активно теснить римское население. От их ударов пострадали жители Бетики, Галлеции, Лузитании и Картахенской провицнии. С 440 по 446 год со свевами беседовал императорский двор, сменив гнев на милость. В конечном итоге руками вестготов и бургундов свевы были обезврежены в 456 году. Систематические грабежи и отсутствие хозяйственной жизни подкосили оставшуюся часть свевов, которая растворилась в готском королевстве в Испании.

Королевство вандалов: причины упадка

Вандалы. Источник: Pinterest

Режим, который был установлен вандалами на севере Африки, носил откровенно деспотичный характер: всем своим поведением вандалы давали понять, что они абсолютные хозяева этой территории. Тем не менее, дальнейшее развитие вандальского государства затормозилось. Воспользовавшись политическим кризисом в королевстве, Юстиниан в 534 году при помощи своего верного полководца Велизария наносит финальный удар по вандалам. Королевство аланов и вандалов просуществовало чуть более 100 лет, так и не оставив особых следов в истории.

Вели́кое переселе́ние наро́дов — условное название совокупности этнических перемещений в Европе в IV—VII веках, главным образом с периферии Римской империи на её территорию.

Одним из ключевых событий был климатический пессимум раннего Средневековья, ставший катализатором многих миграций. Великое переселение можно рассматривать в качестве составной части глобальных миграционных процессов, охватывающих семь-восемь веков. Характерной особенностью переселения был тот факт, что ядро Западной Римской империи (включая в первую очередь Италию, Галлию, Испанию и отчасти Дакию), куда направилась в конечном счёте масса германских переселенцев, к началу V века нашей эры уже было достаточно плотно заселено самими римлянами и романизированными кельтскими народами. Поэтому великое переселение народов сопровождалось культурными, языковыми, а затем и религиозными конфликтами между германским и романизированным населениями. Великие переселения заложили основу противостояния между германскими и романскими народами, в каком-то смысле дошедшего и до наших дней. В переселении активно участвовали славянские народы, тюрки, иранцы (аланы) и финно-угорские племена.

Содержание

Хронология событий (IV—VII века)

Значительными переселениями народов последующего времени стали арабские завоевания, завоевания норманнов, движение угров, монгольские завоевания, завоевания тюрков, приведшие к созданию Османской империи) и т. д.

К значительным переселениям относят массовую эмиграцию из Европы в США, Канаду и Австралию в XIX-XX веках, эмиграцию евреев в Палестину в XX веке, современные миграционные потоки из бедных стран в богатые и комфортные по условиям проживания [2] .

Причины

Большинство исследователей называют в качестве причин великих переселений уход из оскудевших и неблагоприятных регионов в поиске более привлекательных земель для проживания. Одной из главных причин стало общее похолодание климата, в связи с чем население территорий с континентальным климатом устремилось в районы с более мягким климатом. Пик переселения пришёлся на период резкого похолодания 535—536 годов [источник не указан 1268 дней] .

Поражение хунну в Китае

Привело к откочёвке хунну (гуннов) в Джунгарию, а также к эффекту домино на пути откочёвки, когда переселение гуннов вызывало переселения народов, случайно оказавшихся на их пути, что в свою очередь вызывало переселения уже других народов.

Упадок Римской империи

Одной из основных причин средневекового Великого переселения народов стало ослабление Римской империи, вызванное целым комплексом этнических, географических, климатических и экономических факторов.

Рост населения в средиземноморском ядре империи привёл к утрате лесных угодий, постепенному опустыниванию, развитию эрозии, переориентации хозяйства на мелкое скотоводство (козы, овцы), примитивизации быта. Обезлюдению ряда ранее плодородных земель способствовал климатический пессимум раннего Средневековья.

Изменялись жизненные устои и ценности римлян. Римская империя позднего времени — это типичное средиземноморское государство, в значительной степени ориентализированное, со слабой армией и смещением центра общественной жизни с внешней политики (война, торговля, экспансия) на празднества, застолья, то есть наслаждение жизнью.

Нарастание напряжённости на границах Римской империи

Внутри империи намечается постепенный сдвиг центра влияния из Италии и Испании в сторону более экономически активной (и не типично романской) Галлии — с большим количеством осадков и более интенсивной торговлей. В свою очередь, германские народы, жившие рядом с границей, все более и более вовлекались в экономическую и политическую жизнь Империи. Пользуясь ослаблением границ после смуты 3 в. н. э., целые народы заселяли приграничные районы, со временем добиваясь юридического признания факта своего присутствия через институт феода, то есть фактически двоевластия на занятых территориях. Собственно римская администрация сохранялась лишь там, где продолжали существовать регулярные римские войска. Так, длительное время римское право действовало в Северной Галлии (государство Сиагрия, уничтоженное лишь в 486 году Хлодвигом), в Северной Италии (Одоакр), в Далмации (до 480 года)

Внутренние процессы в мигрирующих сообществах

Внутренние процессы в мигрирующих сообществах были связаны как с увеличением их численности, так и с потребностями выжить в условиях ухудшающегося климата [3] и др.

Демографический аспект переселений

Рост благосостояния вследствие возросшей самоорганизации и торговли со Средиземноморьем и Северным Причерноморьем приводит к демографическому взрыву у народов, населявших Скифию и Сарматию, включая и готов (сами готы себя от германцев отличали). Северная Евразия, с её холодным климатом и малоосвоенными в сельскохозяйственном отношении землями, не в состоянии была прокормить всё прирастающее население. Исход на юг, в слабозаселённые территории у границ Римской империи (это в первую очередь бассейн Рейна, Швейцария (римская Реция), Паннония и Балканы) был неизбежен и являлся вопросом времени. Правители Рима ещё более ускорили этот процесс, привлекая наёмников (аланов, готов, гуннов и т. д.) в римскую армию и раздавая их семьям наделы на окраинах империи. На эти территории соседние народы привлекали более мягкий климат, обилие сельскохозяйственной продукции, а также постепенное ослабление правительственного аппарата империи и его большая зависимость от активных и свободолюбивых выходцев из Скифии и Германии.

Бытовые контакты

Интересно, что литовцы называли своих южных соседей (белорусов) гутами (gudas) или… готами. Понять это наименование возможно, если учесть тот факт, что предками исторической литвы были южные соседи, находившиеся под главенством готов, которые покорили территорию Мазовии, Подлясья (район современного города Белосток) и Волыни. Это произошло во второй половине II века н. э.

Готы захватили земли на Висле, что привело к оттоку части местного населения на юг. Следует отметить, что эта территория (пшеворская археологическая культура) была населена славянами при наличии и германского элемента.

Сами же готы не задержались здесь, а небольшими вначале группами также двинулись на юг, увлекая в своё движение другие племена, находящиеся на их пути.

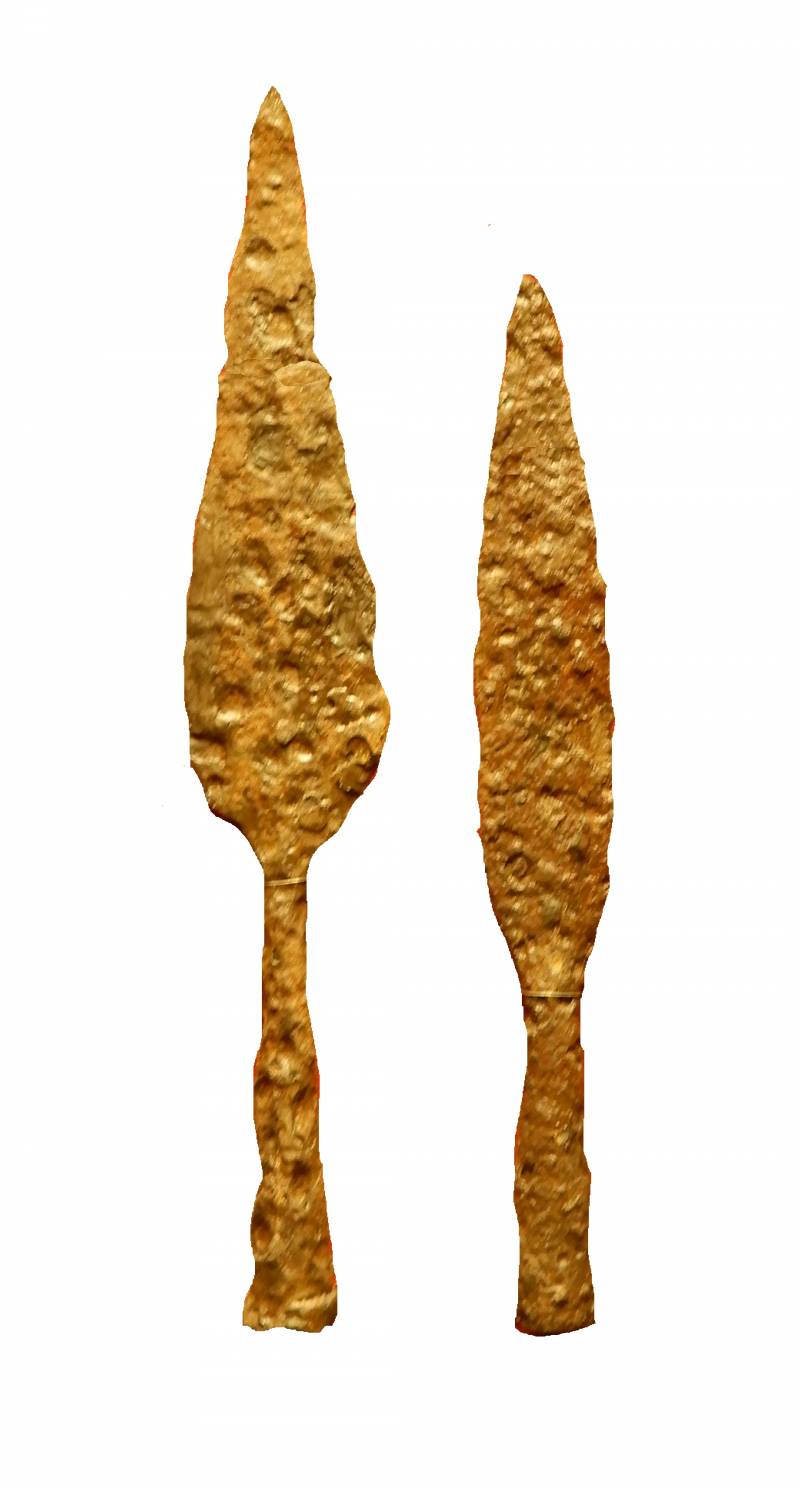

Пшеворская кульура и направления миграции готов к Чёрному морю. Источник: Седов В. В. Славяне. Древнерусская народность. М., 2005

Остроготы шли за ними. Часть присоединилась к вестготам, а другие расселились на пути следования, большие массы оказались на нижнем течении Днепра, вероятно, вплоть до Азовского моря.

Черняховская археологическая культура

В это время, как указывают археологические источники, на территории Восточной Европы формируется черняховская археологическая культура (по селу Черняхов в Среднем Поднепровье).

Кто участвовал в формировании этой культуры?

По данному вопросу есть разные, иногда диаметрально противоположные, мнения.

Во-первых, это теория, предполагающая, что эта культура принадлежит обитавшим здесь предкам славян.

Во-вторых, ряд исследователей указывают на ключевую роль германского элемента.

Первая упирается в проблему предшествующей, в районе Среднего Приднепровья, Посемье, Припяти — зарубинецкой культуры. Опять же, одни историки считают её раннеславянской, близкой пшеворской культуре, другие связывают её с балтами. Есть мнение, что носители этой культуры в языковом плане занимали промежуточное положение между славянами и западными балтами.

Наконечники копий. Могильник Чаплин. Зарубинецкая археологическая культура. ГИМ. Москва. Россия. Фото автора

С другой стороны, невзирая на этническую принадлежность, одни считают, что она стала составной частью формирующейся Черняховской культуры, другие указывают на временной лаг в сто лет между исчезновением носителей первой и появлением носителей второй культуры.

Южный ареал степей и лесостепей занимали сарматские и позднескифские племена.

Другие исследователи считают, что черняховская культура формируется на базе сарматского субстракта, посредством его ассимиляции славянами, при участии в формировании этой культуры балтов и германцев.

Продвижение в этот район славян (пшеворская культура) вместе или одновременно с германскими племенами (вельбарская культура) создали предпосылки для формирования её.

Многие исследователи не видят генетической связи между черняховской культурой и генезисом восточных славян.

Для интересующихся деталями этой проблемы я рекомендую приведённую в конец статьи литературу.

Ареал этой культуры огромный, в различных частях преобладали разные этнические элементы, но говорить о полном преобладании германского элемента в этом процессе на всей территории не приходится. Впрочем, следует отметить, что данный вопрос из-за специфики источников (данных археологии) остаётся открытым. Если верить дошедшим до нас письменным источникам, то племена германцев, славян и сарматов, проживали отдельно и компактно. О чём ниже.

Таким образом, в формировании черняховской культуры участвовали сарматы, славяне, германцы, балты и, на периферии, даже фракийцы.

Продвигающиеся сюда массы германцев и славян ассимилируют автохтонное население. О движении сюда готов пишет Иордан. Особенно интенсивно происходит процесс этот в среднем и нижнем Приднепровье, где пришельцами поглощаются некогда воинственные кочевые сармато-иранские группы.

В свое время появление всадников сарматов в Восточной Европе и на границах Рима произвело существенные изменения в военном деле империи. Были созданы подразделения всадников копьеносцев в чешуйчатых доспехах. Всадники стали использовать двуручные копья (контас), мечи с кольцом, петлю для портупеи на ножнах меча, в армии появился составной шлем, который станет господствующим в Европе на протяжении, как минимум, шести веков. От сарматов римское войско получило знамя-дракон. Очевидно, что оказали они влияние и на военное дело оседлого лесного населения юга-востока Восточной Европы.

Сарматы обитали на этой территории в лесостепной части Восточной Европы с I–II века. Каковы же причины ассимиляции?

Сарматы находились в процессе оседания на землю, хотя военные кочевые навыки сохраняются, скорее всего, сарматское и позднескифское население было немногочисленным, по сравнению со славянами, о чём писал Иордан:

Археологи и филологи подчеркивают, что поглощение славянами иранского компонента происходит только в рамках Черняховской археологической культуры. Исследователи отмечают, что именно в этот период происходит интенсивные контакты славянского населения с носителями иранского компонента (сарматами и аланами), но контакты с сарматами, о которых упоминал Тацит, начались ранее.

В это же время появился этноним „хорват“, сравнимый с „сармат“. Это слово традиционно возводится к иранской лексеме хыrvаtъ со значением „стеречь“, „страж скота“. Слово „серб“, „север“ некоторые исследователи относят к иранскому заимствованию, так же и термин „русь“, который соотносится с понятиями: светлый (осетинский), сияние (персидский).

В эту эпоху были заимствованы божества из пантерона восточных славян Хорс и Симаргл, а также украинский Вий, который восходит к иранскому богу войны, ветра, мести и смерти.

Славяне узнают слова „власть, дань“. Они знакомятся с тактикой и вооружением степных воинов, „системой управления“ кочевых племён, что способствовало накоплению военных навыков славянскими племенами и родами.

Параллельно с развитием черняховской археологической культуры идёт отдельный процесс формирования славянской общности на её южной границе (от среднего течения Днепра, в междуречье Днепра и Днестра).

Итак, черняховская культура была единой (условно единой) в материальном плане, но принадлежала носителям разных языковых групп.

Иордан, автор VI века, с целью восхваления королевского готского рода Амалов, к которому и принадлежал Германарих, „расширил“ количество покорённых им племён, возможно, на основании какого-нибудь римского „Дорожника“. Возможно, перечисленные народы и племена входили в сферу влияния готов на разных этапах их продвижения с севера на юг, но говорить о „государстве Германариха“ от Балтики до Чёрного моря и от Карпат до Азовского моря совершенно не приходится.

Германарих, разгромив племенной союз своих серьёзных конкурентов эрулов или герулов, которые, по данным Иордана, обитали у Азовского моря (Меотиды), начал борьбу со славянами. Как пишет наш источник:

Борьба эта была связана с формированием у славян первого политического объединения, вошедшего в историю как „государство антов“. Иордан пишет о том, что Германарих начал войну против венедов. Итак, они были разбиты и вошли в „союз“ Германариха. [„Getica“ 119].

Интересно, что, с одной стороны, мы видим единую археологическую черняховскую культуру, объединяющую всех обитателей раннего государственного образования готов, с другой стороны, наличие разноэтнических компонентов свидетельствует о крайней неустойчивости его в военном отношении.

Объединение это, как можно предположить, шло достаточно напряжённо. В ходе него и произошёл эпизод, когда Германарих казнил свою жену Сунильду. из племени Росомонов, в отместку, её братья тяжело ранили короля. [„Getica“ 129]. Росомоны — племя, о котором можно говорить лишь гипотетически, ни каких надежных известий о нём нет. Возможно, оно было непосредственным членом „государства Германариха“.

В таких непростых для готского племенного союза условиях гунны начали вторжение на территорию „государства Германариха“.

Остготы, скорее всего, не поддержанные другими племенами и объединениями из „государства Германариха“, были разбиты. В подчинение гуннам попали все племена, включая славян, обитавшие в этой части Восточной Европы. Население черняховской культуры было подвергнуто разгрому. Вот что пишет Аммиан Марцеллин:

Славяне: первый племенной союз

Когда основная масса гуннов двинулась на территорию средней и западной Европы, вовлекая в этот поток и местное население, вероятно, их власть в лесостепях Восточной Европы несколько ослабла, этим решили воспользоваться остготы под предводительском Витимира (Аммиан Марцеллин) или Винитария (Иордан) из рода Амала [Vinithario tamen Amalo]. Эти события происходят в конце IV в. или самом начале V в.

Оставаясь в подчинении гуннов, он решил восстановить власть готов над славянами, именуемыми антами, а возможно, и вернуть гегемонию готов в Причерноморье. Но на начальном этапе потерпел поражение.

Таким образом, славянские племена и группы начинают объединяться в единый племенной союз. Территория обитания антов в рассматриваемый период лесостепная территория от Днестра до Днепра, а массовая концентрация наблюдалась на правобережье Днепра.

Анты [греч. Ἅνται-, Antae] — этимология термина спорная, один из вариантов из др. индийского anta- конец, край, по аналогии с „Украиной“ — окраиной, возможно, наименование возникло в период контактов с сарматами. Существует мнение, что это самоназвание аланских или сарматско-скифских племён, отсюда, например, известное племя роксалланов. Называли ли себя таким именем славяне этих районов — большой вопрос, германцы продолжали именовать их венетами, о чем свидетельствует имя Винитарий.

Добившись победы, Винитарий распял короля антов Божа, его сыновей и семьдесят старейшин, „для устрашения, чтобы трупы распятых удвоили страх покорённых“ [„Getica“ 247].

Историки по-разному смотрят на эти события, описанные в легенде, очевидно, дошедшей до Иордана в виде устного сказания. Автор чётко указывал на войну готов с антами-венетами (славянами), поэтому вряд ли уместна гипотеза о столкновениях готов с антами-аланами.

Анты выступают здесь как союз племён, который находился под верховным покровительством вначале готов, а затем гуннов, постепенно набирающих силу. Более того, в легенде указано на систему власти славян, где есть старейшины и вождь союза, rех Бож.

Его имя берёт начало в славянской языковой среде, и связанно с термином „вождь“ (вож / бож).

В то время как само имя Винитария заставляет предположить, что это не имя собственное, хотя оно встречается и позднее, в Раннем Средневековье, а наименование победителя славян-венедов: Винитарий — готский язык- Vinithaharjis — победитель венетов, а имя его Витимир.

Попытка же Витимира или Винитария сбросить власть гуннов и вернуть себе гегемонию в Восточной Европе не увенчалась успехом. Аммиан Марцеллин писал, что он сражался с аланами, наняв против них какое-то гуннское племя. Но был убит в сражении на реке Эрак, предположительно Днепре, гунны вернули себе власть над всеми племенами Причерноморья, включая антов.

Идет непростая борьба различных племенных союзов за гегемонию в степях и лесостепях Восточной Европы.

Археологические источники показывают, что междуречье Днестра и Днепра продолжает заселяться славянами-антами, возникает и начинает формироваться новая пеньковская археологическая культура, значительно уступавшая черняховской.

Её носители охватывают не только вышеописанную территорию, но расширяют свой ареал на восток, вплоть до Поволжья, и на запад — до Дуная. Отличительной чертой этой культуры было ношение женщинами одной пальчатой фибулы, фибул, изготовляемых на местах и созданных под воздействием германских (готских) пальчатых фибул, но с характерными особенностями. Эти фибулы не были свойственны всему славянскому миру, а принадлежали лишь антам.

Читайте также: