Сообщение о системах конструирования применяемых в швейной промышленности

Обновлено: 28.06.2024

Процесс конструирования – важная часть технологической цепочки швейного производства. В его задачу входит изготовление чертежей деталей одежды и создание швейных лекал, необходимых для последующего раскроя тканей. Лекалами называются плоские шаблоны элементов изделий, реализованные из картона, бумаги или металла. В дальнейшем из плоских элементов должна сформироваться объемная оболочка, то есть законченная конструкция изделия (одежда).

Что учитывается при конструировании одежды?

Разработка конструкции швейных изделий должна учитывать не только требования к одежде со стороны потребителя. Не менее важной является оценка конструкции как объекта массового производства. Конечно, если предполагается производство одежды оптом, а не изготовление отдельных новомодных образцов.

Требования к конструкции швейных изделий:

- формирование всех необходимых потребительских свойств изделия – удобство использования, формирование комфортных условий для организма человека, соответствие размерам человеческого тела, износостойкость и прочее;

- соответствие начальной модели по форме, силуэту, отделке и другим характеристикам, что реализуется путем точного расчета лекал;

- технологичность и экономичность. Это крайне важное условие, если швейный цех по пошиву одежды рассчитан на массовое производство изделий. Под технологичностью подразумевается снижение трудозатрат на производство изделия, а экономичность предполагает минимизацию расходов и отходов материалов;

- оптимальная посадка изделия на человеческой фигуре. Для этого учитываются особенности будущей эксплуатации изделий, нагрузки на отдельные элементы и их возможная деформация, подбор соответствующих материалов для отдельных элементов конструкции и т.д.;

- формирование возможности разработки семейства изделий на основе базовой конструкции.

Особенности человеческой фигуры и размеры изделий

Чтобы реализовать рассмотренные выше требования, в процессе конструирования необходимо учитывать определенные условия, которые важны для потребительской эксплуатации создаваемой одежды.

К числу таких условий относят:

- размерные характеристики будущих покупателей;

- особенности строения человеческой фигуры, особенно, осанки;

- возрастные отличия фигур различных групп населения;

- особенности конструкции и последующей эксплуатации отдельно взятых изделий.

Что учитывается при создании размеров одежды?

Массовое производство любых видов швейных изделий, например, пошив мужских рубашек, не позволяет принимать во внимание индивидуальные характеристики телосложения отдельно взятого потребителя. Поэтому производится ограниченное число вариантов изделий, рассчитанных на фигуры типовых размеров. При этом за стандарт берутся фигуры, характерные для основной части покупателей по ключевым измерениям и формам.

Система стандартных фигур, в которой учитываются размерные характеристики и формы тела основной части населения, получила название типологии. В качестве основы берутся данные о размерах и строении фигур, а также закономерности их изменения, после чего данные обрабатываются с учетом принципов стандартизации. При этом принимается во внимание множество размерных признаков: обхваты, продольные и поперечные измерения туловища, различных частей и участков тела.

Полнота

Осанка

Осанка фигуры, которая включает в себя высоту плеч и положение корпуса, также должна учитываться при конструировании швейных изделий. Существует три основных типа осанки: нормальная, перегибистая и сутулая. Причисление к тому или иному типу зависит от изгиба позвоночника, наклона тела, отклонение осей коленного, тазобедренного или плечевого суставов в ту или иную сторону. Также принимается во внимание высота плеч, которая представляет собой расстояние по вертикали от нижней точки плеч до седьмого шейного позвонка.

Возрастные изменения

Не секрет, что фигура, размеры и форма тела с возрастом меняются. Для учета данного фактора, при разработке конструкции одежды покупателей условно разделяют на три возрастные группы: младшую, среднюю и старшую. В младшую группу входит аудитория 20-29 лет, в среднюю – 30-44 года, в старшую – от 45 лет и более.

Конструктивные свойства и особенности эксплуатации

Особенности устройства и способы применения тех или иных швейных изделий также оказывают влияние на процесс их конструирования.

Выделяют следующие категории:

- плечевые изделия, для которых основой служит плечевой пояс (пошив блузок, пальто, рубашек, платьев и т.д.);

- поясные изделия, где основой является тазовый пояс (пошив юбок, брюк и т.д.);

- головные уборы;

- швейная продукция, не принадлежащая к категории одежды (постельное белье, полотенца, спортинвентарь и т.д.).

Каждая из перечисленных групп имеет определенную конструктивную основу, где есть базовые и производные детали.

Как осуществляется конструирование одежды?

Главная цель процесса конструирования швейных изделий – разработать объемную оболочку, которая будет определенным образом покрывать тело человека. Для достижения этой цели необходимо последовательно выполнить ряд шагов.

Этапы конструирования:

- сбор информации о размерных свойствах фигур, определение припусков к ним;

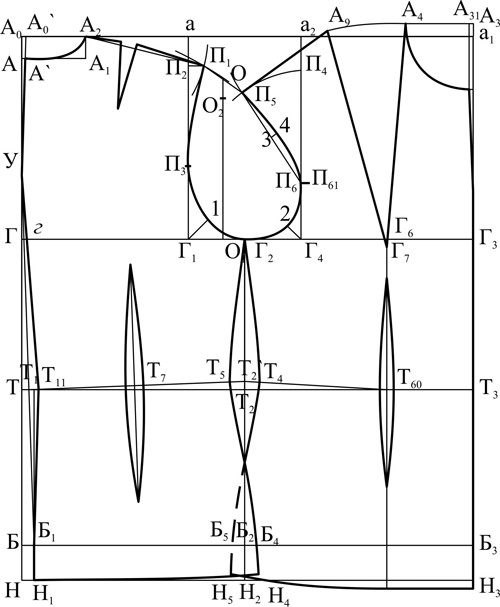

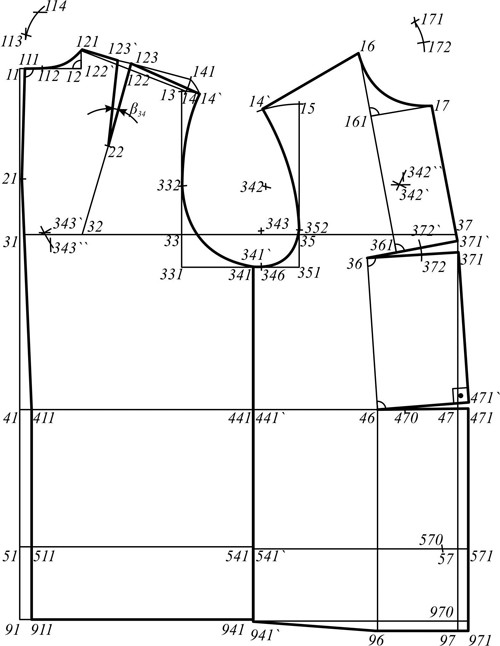

- выстраивание чертежа базовой конструкции;

- создание лекал для различных деталей изделия;

- раскрой тканей по лекалам, пошив и примерка изделия на типовом манекене;

- уточнение формы лекал и базовой конструкции по итогам примерки;

- создание чертежа основы конструкции изделия.

В качестве исходных данных для создания чертежа используются размерные признаки фигур, модели, прибавки/припуски.

Муляжный, расчетный и расчетно-аналитический методы конструирования

Муляжный способ конструирования заключается в развертывании объемной формы модели на плоскость. Например, после подгонки изделия (муляжа) на фигуре (манекене) деталей из дешевых тканей и последующего размещения деталей на плоскости. Данный метод используется ограниченно, чаще всего для создания индивидуальных конструкций.

Расчетный метод заключается в применении специальных формул для предварительных расчетов, после чего вычерчиваются детали.

Расчетно-аналитический способ, получивший наибольшее распространение, основывается на данных антропометрических исследований. Данный метод стал базой для единой методики конструирования одежды (ЕМКО). В нем используется размерная сетка и расчеты, при которых учитываются прибавки (технические, конструктивно-декоративные, припуски на свободное облегание).

Разработка лекал

После создания чертежа основы, разрабатываются чертежи отдельных элементов изделия. В качестве основы берутся положения ЕМКО с учетом припусков. Далее на базе чертежей изготавливаются оригинальные лекала изделий, выполняющие функции эталонов. В дальнейшем, используя методику пропорциональных приращений, создается комплект лекал на весь комплекс размеров, полнот и ростов, предусмотренных для данной модели. В этом процессе могут активно участвовать системы автоматического проектирования (САПР), что значительно снижает временные затраты.

Техническое описание

Разработка технического описания – последний этап перед запуском изделия в производство. Это ведущий нормативно-технический документ на изделие, в котором описываются все его основные характеристики: размерный ряд, материалы и детали, технологические особенности обработки деталей, контроль качества. Также техническое описание содержит зарисовку (фото) модели и ее полное описание. В дальнейшем на основе технического описания осуществляется запуск и контроль параметров производства сконструированной модели.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

КОНСТРУИРОВАНИЕ НА УРОКАХ ШВЕЙНОГО ДЕЛА

Конструирование одежды – это система создания чертежей деталей, основанная на измерении фигуры человека.

История швейной промышленности насчитывает множество методик конструирования. Большое их разнообразие объясняется отсутствием единого принципа конструирования. Основная задача конструирования одежды – это разработка чертежей деталей для типовой или индивидуальной фигуры. Поэтому каждая методика конструирования одежды включает в себя:

Информацию о фигуре человека или готовом изделии (размерные признаки, мерки);

Методы обработки полученной информации в виде расчётов и формул;

Способы геометрического построения деталей одежды.

Каждая методика конструирования учитывает особенности телосложения, покрой, а также способы технологической обработки, и в конечном итоге эти данные формируют постоянную систему внутренней информации, присущую каждой методике.

В современном конструировании швейных изделий чаще всего встречаются три основных метода построения чертежей при изготовлении изделий:

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий.

Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождении более правильного членения деталей и узлов изделия, введение новых дополнительных проекционных измерений. Отличительной особенностью этой методики является выделение трех типов телосложения и установления на основе практического опыта соотношения размерных признаков фигур. Этот метод используется в основном при массовом пошиве одежды.

При индивидуальном пошиве изделий наибольшее распространение получил расчётно-мерочный метод для построения чертежей. Он заключается в снятии индивидуальных мерок, записи их значений и расчёт по специальным формулам. Затем по произведённым расчётам строится чертёж и изготавливается выкройка.

Снятие мерок заключается в измерении основных условных линий на фигуре человека. Для лучшего запоминания детьми этих основных линий фигуры и чертежа используется:

рисунок, где отмечены основные контрольные линии;

чертёж в Масштабе 1:4;

чертёж в натуральную величину;

основное изделие в готовом виде.

Сопоставляя контрольные линии на рисунке, на основном изделии и на чертеже, в сознании ребёнка формируется целостная картина в запоминании контурных и контрольных линий. Следовательно, ребёнок легко производит снятие мерок с фигуры человека и ориентируется в построении чертежа изделия используя инструкционную карту.

Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.

Методы 1-го класса, которые основаны на использовании дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К методам 1-го класса или приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графические способы конструирования.

Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды и являются более точными. К ним относятся методы триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей и др.

Процесс построения чертежей развёрток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа:

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия, вида используемого материала.

Основным отличием методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Муляжный метод

Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода, для его использования необходимо наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много численных корректировок в процессе создания одежды.

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий. (Рис 2.2).

Расчетно - графические методы

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.

В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

Развитие массового производства одежды потребовало новых подходов к конструированию. Снятие мерок с заказчика стало невозможным. Измерения конкретной фигуры были заменены расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков - обхвата груди и роста (см рисунок ниже). Это привело к появлению и формированию разновидностей координатной системы: расчетно-мерочной и пропорционально- расчетной систем. В их основу была положена идея о том, что фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличия телосложения можно принять как условно нормальные и в принципе считать одинаковыми.

Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождения более правильного членения деталей и узлов изделия, введения новых дополни тельных проекционных измерений. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует. С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу ЕМКО был положен расчетно - аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.

К недостаткам данной методики относятся:

- громоздкость графических построений и расчетных формул;

- отсутствие точности построения основы;

- требуются уточнения в процессе изготовления опытных образцов;

- сложность в выборе прибавок на СО.

Современные методики конструирования одежды

В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.

В дальнейшем была разработана так называемая единая методика конструирования одежды стран- членов СЭВ (1980-1986 гг.) (ЕМКО СЭВ), обобщившая опыт конструирования стран - участниц бывшего СЭВ и других государств.

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ) — единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкций и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования. В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

В расчётно-графическом методе конструирования созданным центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) соответствие одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-18 измерений (мерок).

В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.

Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП, базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

Для разработки конструкции трикотажных изделий наиболее точной и обоснованной является методика, разработанная бывшим Всесоюзным Домом моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). В методике ВДМТИ изложен способ расчёта и построения деталей изделий с использованием расчетных формул в основном первого вида, учет группы растяжимости трикотажа. Это обеспечивает наибольшую достоверность связи между отдельными измерениями фигуры и соответствующими участками чертежа, достаточную степень точности расчетов. Элементы графических построений - нанесение линии базисной сетки, определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. Отличительной особенностью базисной сетки чертежа конструкции плечевой одежды является наличие дополнительных вертикалей, проходящих через центр лопаток (на спинке) и центр груди (на переде), и исходной горизонтали, соответствующей шейно-плечевой линии.

Инженерные методы

- Метод развертывающихся поверхностей.

- Метод триангуляции.

- Метод секущих плоскостей и геодезических линий.

Метод триангуляции

Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей

Предложен в 1954 г. А.И. Ивановой. Данный метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей

Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым ортогональным геодезическим осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.

В настоящее время существует множество различных методик конструирования одежды. Все существующие методики конструирования одежды можно условно разделить:

приближенные методы получения базовых конструкций одежды;

Приближенные методы

метод муляжирования (муляжный метод)

Расчётно-графические методы

Расчетно-графические методы конструирования одежды были основаны в конце XVIII - начале XIX вв. Портными были выявлены наиболее типичные конструкции одежды, вследствие чего появились несложные расчеты и графические построения для получения кроя. Для упрощения конструирования одежды разрабатывались системы кроя: клеточная, тригонометрическая, координатная, расчетно-мерочная и пропорционально-расчетная и другие.

При клеточной системе кроя - половина обхвата груди делилась на три равные части (спинка, пройма и перед) и в каждом прямоугольнике со стороной 1/3 Сг проводились графические построения приближенных разверток деталей одежды.

При тригонометрической системе кроя - построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека.

При координатной системе не требовалось сложных расчетов, построение чертежа выполнялась по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

С 1959 года лаборатория Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (ЦНИИШП)работала над созданием совершенной, чем известные системы кроя, методики конструирования одежды, которая является на сегодняшний день единой для всех производителей одежды.

Единая методика конструирования одежды ЦНИИШП является одной из старейших методик, которая используется при массовом пошиве одежды. Данная методика основана на антропометрических данных о типовых фигурах и инженерных методах конструирования одежды. В основу размерных характеристик контуров фигуры положены измерения типовых фигур.

Данная методика представляет собой универсальный способ построения чертежей изделия независимо от изменений моды и моделей. Расчетные формулы являются результатом анализа и математической обработки антропометрических материалов и экспериментальных данных.

Методика конструирования ЦНИИШП предусматривает минимальное использование формования деталей при влажно - тепловой обработке, получение формы изделия способами конструирования. Это приводит к повышению качества изделий и снижению трудоемкости обработки.

Особенности методики конструирования ЦНИИШП:

- Единообразие методов конструирования мужской, женской и детской одежды.

- Возможность использования в ателье индивидуального пошива.

- Универсальность расчетных формул.

- Определение всех элементов конструкции расчетным путем, что позволяет конструктору изменять любой ее узел.

- Сохраняется возможность унификации деталей изделий и механизации процесса обработки изделий.

Единый метод конструирования одежды был разработан Центрально опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) и предложен к использованию на предприятиях службы Быта для индивидуального пошива.

При построении конструкций одежды по данной методике используются непосредственно измерения заказчика, а не расчеты, что значительно облегчает построение конструкции на любую фигуру и обеспечивает наилучшую посадку изделия на фигуру.

Метод муляжирования (муляжный метод)

Самым древним способом конструирования одежды является муляжный. В переводе с французского "муляж" означает формовать, отливать в форму. Метод муляжирования заключается в том, что изделие непосредственно формируют на фигуре человека или манекене.

Способ наколки позволяет наглядно и образно воспроизвести задуманную модель: её объём, форму, соотношение отдельных частей, расположение конструктивных линий, покрой. (рис.1.1).

Производят наколку ткани или бумаги с помощью булавок или скрепляют нитками, затем уточняют линию горловины, проймы, боковые и т.д., их вырезают, уложив на плоскость. Получают первичную выкройку изделия. В чистом виде и в полном объеме муляжный метод сегодня применяется довольно редко. Но, при создании новых форм одежды и ее индивидуальном изготовлении без применения муляжного метода просто не обойтись, как и любая примерка, и подгонка на фигуру

Виды наколок

- Наколка готовой выкройки, полученной расчётным способом; переводной готовой выкройки или с использованием базовых лекал, с последующей подгонкой по фигуре.

- Наколка кусков ткани, размеры которых вычисляются приблизительно. Берутся отдельные куски ткани для полочки, спинки, рукава и т.д. (рис 1.2.)

- Наколка – примерка, при которой производиться посадка на живой фигуре. Такая наколка проводиться из ткани модели, а не из макетной ткани.

Сам приём накалывания может выполняться двумя способами:

Инженерные методы конструирования

- метод вспомогательных линий развёртывания (метод ЛР);

- метод триангуляции;

- метод секущих плоскостей;

- метод геодезических линий.

Метод вспомогательных линий развёртывания (метод ЛР). Этот метод позволяет получить достаточно точную копию разверток образца изделия, определить технологическую обработку деталей, заложенную в образце.

В основе метода вспомогательных линий развертывания (ЛР), разработанным Г.Л.Труханом, лежит учет особенностей строения ткани: переплетение нитей основы и утка под углом 90 градусов.

Метод триангуляции. Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность (рис.1.4.).

Метод секущих плоскостей метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения предложенный в 1954 г.

Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают, и укладывают на плоскости.

Трудоемкость и сложность взаимоувязки отдельных участков развертки детали между собой не позволяет использовать этот метод на практике (рис.1.5.).

Метод геодезических линий. Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости (рис.1.6.).

Метод позволяет получить развертку поверхности детали, по которой можно определить величины необходимой технологической обработки: размеры вытачек, величину посадки или растяжения ткани. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Основные принципы расчета и построения чертежей с использованием единого метода конструирования одежды ЦОТШЛ

Все системы кроя являются формой записи чертежа конструкции. Это означает, что конструкция изделия записывается в виде последовательности расчётных формул и графических приёмов построения чертежа. Поэтому при создании Единого метода были отработаны шаблоны типовых деталей, которые помещались в систему исходных осей.

Расчётные формулы в системах кроя устанавливаются на основе измерений фигуры человека. Эти формулы позволяют определить отдельные размеры деталей конструкции и положение характерных точек контуров деталей. Виды и величины измерений, используемых Единым методом, достаточно полно характеризуют тип телосложения и осанку индивидуальной фигуры.

Учитываются также величины прибавок, отличающие размеры одежды от размеров тела человека на том или ином участке. Используются прибавки на свободное облегание и пакет. Величины прибавок можно изменять с учётом вида изделия, вида материалов, силуэта и покроя. Для расчёта и особенно оформления отдельных контуров деталей не всегда можно предложить измерение фигуры, поэтому применяются соотношения между размерами тела человека на том или ином участке.

При создании современных методик конструирования для определения расчётных формул используются графоаналитические методы, с помощью которых устанавливаются правила перехода от поверхности фигуры, к плоскости чертежа используя соотношения между измерениями фигуры и величинами отдельных участков конструкции.

Расчётная формула №1

Р = М + П, где искомый отрезок на чертеже (Р) будет равен измерению фигуры (М) отложенному непосредственно на данном участке конструкции с учетом прибавки (П).

Например, применяя данную формулу можно определить А0а - ширину спинки: А0а = Шс + Пшс, где

Шс - ширина спинки; Пшс – прибавка ширины спины

Данная формула считается наиболее эффективной, так как задаются размеры исходной поверхности – тела человека.

Расчётная формула №2

Р = а М + b П + с, где

Р- искомый отрезок на чертеже,

М – любое измерение фигуры,

а, b, с – коэффициенты, учитывающие связь между величиной измерения фигуры (или прибавкой) и величиной рассчитываемого отрезка чертежа.

Формулу №2 используют, если нет измерения, непосредственно определяющего рассчитываемый отрезок на чертеже. В этом случае используют коэффициенты, которые устанавливают связь между измерением фигуры и искомым отрезкам.

Например, по Единому методу ширина горловины спинки рассчитывается по формуле: А0А2 = 1/3 Сш + Пш.горл.с, где

Сш – размерный признак;

Пш.горл.с – прибавка к ширине горловины спинки;

Коэффициенты, связывающие измерения полуобхвата шеи Сш и прибавку к ширине горловины спинки: а = 1/3 (для больших размеров - 1/55), b = 1; с= 0.

Данная формула не так эффективна, как предыдущая, так как коэффициенты а, b, с устанавливают на основе практического опыта и могут изменяться при изменении типа телосложения.

Расчётная формула №3

Р = аР̍ + с, гд

Р- искомый отрезок на чертеже,

Р̍ –ранее рассчитанный отрезок или отрезок, измеренный на чертеже.

Например, А2А1 = 1/3 А0А2 + Пв.горл.с, где

А0А2 – ширина горловины спинки, рассчитанная по ранее приведённой формуле;

Пв.горл.с – прибавка к высоте горловины спинки;

а, с – коэффициенты, установленные путём сравнения отрезков чертежа с величиной наиболее близкого данному отрезку измерения фигуры или отрезка на этом же чертеже.

Результаты, полученные при использовании данной формулы, не являются наиболее точными для построения конструкции, так как зависят насколько верно установлены коэффициенты в формуле.

Читайте также: