Сообщение о реках озерах и ледниках

Обновлено: 28.06.2024

Озера. В рельефе Земли нередко встречаются замкнутые котловины и впадины, куда стекают поверхностные и подземные воды. Вода заполняет котловины. Естественные замкнутые понижения рельефа, заполненные водой, называют озерами. Озера отличаются от морей тем, что не соединены с Мировым океаном. Вода озера менее подвижна по сравнению с речной.

Озер на земном шаре огромное количество. Самым большим озером является Каспийское, которое из-за своих больших размеров (площадь Каспийского озера — 376 тыс км.кв) называется морем. Самое глубокое озеро — Байкал. Глубина Байкала—1620 м. Одним из крупнейших озер в Средней Азии является Аральское море, которое постепенно мелеет и сокращается в размерах.

Озерные углубления имеют различное происхождение. В некоторых случаях они возникают за счет опускания того или иного участка земной поверхности или образования разломов земной коры под воздействием внутренних сил. Такие озера называют тектоническими. К озерам тектонического типа относятся: Каспийское море, Аральское море, Байкал, Иссыккуль и другие.

Во время сильных землетрясений в горах происходит обрушение горных пород, которые подпруживают речные долины, в результате чего образуются озера. Такие озера называются озерами завального типа. К ним относятся озера Сарычелек, Искандеркуль, Сарезское и другие.

Вода в бессточных озерах, расположенных в теплых широтах, большей частью соленая. Из-за испарения в бессточных озерах увеличивается содержание солей. Не случайно, самое соленое озеро в мире — Мертвое море, расположенное на Аравийском полуострове. Содержание соли в Мертвом море составляет 270 г/л.

Озера так же, как и реки, моря, леса и т.п., служат человеку. Из соленых озер добывают соль, вода некоторых из них, например Мертвого моря, используется в лечебных целях. Соленые и пресные озера — источник рыбы. Озера снабжают города и села питьевой водой.

На Памире и Тянь-Шане снеговая линия (граница, выше которой накапливается многолетний снег) расположена выше (3500 м), чем на Северном Урале, по простой причине. Памир и Тянь-Шань расположены в теплой климатической зоне, а Северный Урал — в холодной, приполярной зоне.

Ледники обладают пластичностью и довольно подвижны. Во время движения ледника на его поверхности образуются поперечные трещины. В теплое время года талые воды проникают по трещинам в глубь ледника и устремляются к его окончанию. Часть ледника, под днище которого проникли талые воды, начинает двигаться быстрее и отрывается от основной массы ледяного массива. Оторвавшаяся от покровного ледника масса льда попадает в воды, омывающие Антарктиду и Гренландию.

Поделитесь ссылкой с друзьями выделив текст.

Заметили ошибку, тогда выделите ошибочный текст и нажмите клавишы CTRL + ENTER.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Гидросфера Земли. Реки, ледники, озера, болота, подземные воды, Мировой океан и его части. Соленость воды и ее движение.

Козаренко Александр Емельянович

Козлова Екатерина Алексеевна

2ПОБ-НАЧ-К-З группа №3

Москва 2018 год.

Гидросфера Земли.

Гидросфера – это оболочка Земли, которую образуют океаны, моря, поверхностные водоемы, снега, льды, реки, временные потоки воды, водяной пар, облака. Оболочка, составлена из водоемов и рек, океанов имеет прерывистый характер. Подземную гидросферу образуют подземные течения, грунтовые воды, артезианские бассейны.

Гидросфера имеет объем, равный 1 533 000 000 кубическим километрам. Водой покрыто три четвертых поверхности Земли. Семьдесят один процент поверхности Земли покрывают моря и океаны.

Состав гидросферы

Мировой океан 1340,7 млн км

— вода в атмосфере – 0,01 млн км

— реки – 0,002 млн км

— болота – 0,01 млн км

— озера – 0,2 млн км

— многолетняя мерзлота – 0,3 млн км

— подземные воды – 23,4 млн км

— ледники и постоянный снежный покров – 24,8 млн км

Важная составляющая гидросферы Земли – реки, в них содержится 0,0002 процентов всех водных запасов, 0,005 процентов пресных вод. Реки – важный природный резервуар воды, которая расходуется на питьевые нужды, нужды промышленности, сельского хозяйства. Реки - источник орошения, водоснабжения, обводнения. Реки питаются за счет снежного покрова, грунтовых и дождевых вод.

Ледники содержат в законсервированном виде более 70 процентов всех пресных вод Земли. Они в основном определяют климат Земли. Ледники имеют атмосферное происхождение, занимают 11 процентов всей площади суши.

Озера возникают при избытке влаги и при наличии котловин. Котловины могут иметь тектоническое, ледниково-тектоническое, вулканическое, каровое происхождение. Термокарстовые озера распространены в районах вечной мерзлоты, в поймах рек часто встречаются пойменные озера. Режим озер определяется тем, выносит ли из озера воду река или нет. Озера могут быть бессточными, проточными, представлять с рекой общую озерно-речную систему.

Болота — избыточно увлажненные участки суши, покрытые влаголюбивой растительностью и имеющие слой торфа не меньше 0,3 м. Вода в болотах находится в связанном состоянии.

Болота образуются вследствие зарастания озер и заболачивания суши.

Главной причиной образования огромных болот является чрезмерная влажность климата в сочетании с высоким уровнем грунтовых вод вследствие близкого залегания к поверхности водоупорных пород и равнинного рельефа.

Подземные воды.

Подземные воды располагаются на разной глубине в виде водоносных горизонтов в горных породах земной коры. Грунтовые воды залегают ближе к поверхности земли, подземные воды располагаются в более глубоких слоях. Наибольший интерес представляют минеральные и термальные воды.

Мировой океан.

Мировой океан – это водное пространство, которое омывает материки, оно составляет более 96 процентов всего объема земной гидросферы. Два слоя водной массы мирового океана имеют разную температуру, что в итоге обусловливает температурный режим Земли. Мировой океан аккумулирует энергию солнца, при охлаждении часть теплоты передает атмосфере. То есть терморегуляция Земли во многом обусловлена характером гидросферы. Мировой океан включает в себя четыре океана: Индийский, Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический. Некоторые ученые выделяют Южный океан, который окружает Антарктиду.

Мировой океан отличается неоднородностью водных масс, которые, располагаясь в определенном месте, приобретают отличительные характеристики. По вертикали в океане выделяют придонные, промежуточные, поверхностные и подповерхностные слои. Придонная масса имеет самый большой объем, она же является самой холодной.

Части Мирового океана.

Прежде всего Мировой океан — это совокупность отдельных океанов

Основные характеристики океанов (по К. С. Лазаревичу, 2005 г.)

Общая площадь, млн км 2

Средняя глубина, м

Наибольшая глубина, м

11 022 (Марианский жёлоб)

8742 (желоб Пуэрто-Рико)

7729 (Зондский жёлоб)

5527 (Гренландское море)

11 022 (Марианский жёлоб)

Основанием для этого деления служат следующие признаки:

конфигурация береговой линии материков, архипелагов и островов;

самостоятельные системы океанических течений и атмосферной циркуляции;

характерные особенности горизонтального и вертикального распределения физико-химических свойств воды.

Границы океанов крайне условны. Их проводят по материкам, островам, а в водных просторах — по подводным поднятиям или условно по меридианам и параллелям.

Меньшие по площади и относительно замкнутые части океанов известны как моря, заливы, проливы.

Классификация морей

Море — часть океана, как правило, обособленная островами, полуостровами и надводными возвышенностями. Исключение составляет так называемое море без берегов — Саргассово море.

Моря составляют 10 % площади Мирового океана. Самым крупным на Земле морем является Филиппинское море. Его площадь составляет 5726 тыс. км 2 .

Моря отличаются от открытой части океана особым гидрологическим режимом и другими природными особенностями, что происходит из-за некоторой изоляции, большого влияния суши и замедленного водообмена.

По происхождению котловин моря подразделяются на:

материковые (эпиконтинентальные), которые расположены на шельфе и возникли за счет увеличения воды в океане после таяния ледников при наступлении океанической воды на сушу. К этому типу относят большинство окраинных и многие внутриматериковые моря, глубины которых относительно невелики;

океанические (геосинклинальные) , которые образуются в результате надломов и разломов земной коры и опускания суши. В основном к ним относятся межматериковые моря, глубины которых нарастают к центру до 2000-3000 м и имеют относительно симметричные по форме котловины. Им свойственна тектоническая активность, и обычно они рассекают материковый цоколь. Все межостровные моря также находятся в зонах тектонической активности Земли, а окружающие их острова служат вершинами подводных гор, причем нередко вулканов.

Граница суши и моря, так называемая береговая линия, как правило, очень неровная, с изгибами в виде заливов, полуостровов. Вдоль береговой линии обычно расположены острова, отделенные от материков и друг от друга проливами.

Моря классифицируются по разным признакам. По местоположению моря подразделяются на:

окраинные , которые расположены на подводном продолжении материков и ограничены со стороны океанов островами и подводными возвышенностями (например, Баренцево море, Берингово море, Тасманово море; все они тесно связаны с океаном);

внутренние (средиземные), которые далеко впадают в сушу, соединяясь с океанами при помощи узких проливов, часто с поднятиями дна — подводными порогами, резко отличаясь от них по гидрологическому режиму. Внутренние моря, в свою очередь, подразделяются на внутриматериковые (например, Балтийское и Черное) и межматериковые (например, Средиземное и Красное);

межостровные, более или менее окруженные плотным кольцом островов и подводными порогами. К ним относятся Яванское, Филиппинское и другие моря, режим которых определяется степенью водообмена с океаном.

Классификация заливов

Залив — часть океана, глубоко вдающаяся в сушу. Заливы менее изолированы от океанов и подразделяются на разные типы:

фьорды - узкие, длинные, глубокие заливы с крутыми берегами, вдающиеся в гористую сушу и образовавшиеся на месте тектонических разломов (например, Согне-фьорд);

лиманы - мелкие заливы, образованные на месте затопленных морем устьев рек (например. Днепровский лиман);

лагуны - заливы вдоль побережья, отделенные от моря косами (например, Куршский залив).

Существует подразделение заливов по размерам. Самый большой как по площади, так и по глубине залив на Земле — это Бенгальский. Его площадь составляет 2191 тыс. км 2 , а максимальная глубина — 4519 м.

Схожие по существу акватории могут быть названы в одних случаях заливами, а в других — морями. Например, Бенгальский залив, но Аравийское море, Персидский залив, но Красное море и т. д. Дело в том, что их названия существуют с исторических времен, когда не было достаточно четких определений и представлений о водных объектах.

Классификация проливов

Пролив — относительно узкая часть океана или моря, разделяющая два участка суши и соединяющая два смежных водоема.

По морфологии проливы подразделяются следующим образом:

узкие и широкие проливы (самый широкий пролив Дрейка — 1120 км);

короткие и длинные проливы (самый длинный Мозамбик- ский — 1760 км);

мелкие и глубокие проливы (самый глубокий пролив Дрейка — 5249 км).

По направлению движения воды выделяют:

проточные проливы , течение в которых направлено в одну сторону (например, Флоридский пролив с Флоридским течением);

обменные проливы , в которых течения проходят в противоположных направлениях у разных берегов (например, в Девисовом проливе теплое Западно-Гренландское течение направлено на север, а холодное Лабрадорское — на юг). В противоположных направлениях на двух разных уровнях проходят течения в проливе Босфор (поверхностное течение из Черного моря в Мраморное, а глубинное — наоборот).

Соленость воды.

Средняя солёность Мирового океана — 35 ‰. Повышенная солёность соотносится с зонами максимального испарения и наименьшего количества атмосферных осадков.

Солёность в промилле — это количество твёрдых веществ в граммах, растворённое в 1 кг морской воды, при условии, что все галогены заменены эквивалентным количеством хлора , все карбонаты переведены в оксиды , органическое вещество сожжено.

В океанической воде концентрируются разные соли: 78% (от всего количества солей) — хлористый натрий (придает воде соленый вкус); 11% — хлористый магний (придает воде горький вкус); 11% — другие соли и растворены различные газы: азот, кислород, углекислый газ и др.

Степень солености прежде всего зависит от количества атмосферных осадков, испарения, а также опреснения водами рек, впадающих в море. Изменяется она и с глубиной: до глубины 1500 м соленость несколько уменьшается по сравнению с поверхностью, а глубже изменения солености воды незначительны и она почти везде составляет 35%. Минимальная соленость — 5% — в Балтийском море, максимальная — до 41% — в Красном море.

Движение солености воды

Температура вод Мирового океана неодинакова в разных местах всего нагреваются океаны в полосах примерно на 20 ° с ш и

20 ° пл ш, которые совпадают с областями высокого давления. Это объясняется малой облачностью в субтропических, тропических и субэкваториальных широтах Океаны поглощают тепло главным образом в поясе 30 ° ю ш - 20 ° п ю ш, а отдают его атмосфере в высоких широтах. Это- важный фактор смягчения климата в умеренных и полярных широтах холодное время.

Только верхний слой воды толщиной 1 см собирает солнечное тепло Он поглощает 94% солнечной энергии, попадающей на поверхность океана От поверхности солнечная энергия передается вглубь Основную роль при этом движении играют динамические процессы, обусловленные различными причинами Все вместе динамические процессы (вертикальные и горизонтальные движения воды) обусловливают хорошо перемещения тепла от поверхности на разные глубины Благодаря этому воды океанов Профит во всей своей толще и сосредотачивают в себе огромное количество тепла.

Средняя температура воды на поверхности Мирового океана составляет 17,54 ° С (температура воздуха над океаном 14,4 ° С) Средняя температура воды на поверхности в северной и южной полярной областях состояние стравляет соответственно -0,75 и -0,79 ° С, в экваториальной полосе 26,7 ° С и 27,3 ° С В Северном полушарии температура воды выше, чем в Южной, что объясняется влиянием материков.

На больших глубинах распределение температур определяется глубинной циркуляцией воды, которые погрузились в высоких широтах, имеют низкую температуру, нежели погрузились в низких широтах В придонном слое температуре меняется от 1,4 - 1,8 ° С в низких широтах до 0 ° С и ниже в высоких.

Нашу планету называют голубой. Более 2/3 её поверхности покрыты водой. Южное полушарие иногда даже называют океаническим, суши там немного. Мировой океан объединяет все океаны и моря, но для удобства его делят на большие части — океаны, и на части поменьше — моря.

Моря и океаны

Моря бывают окраинными, расположенными около материков, и внутренними, вдающимися глубоко в сушу, как Средиземное, Чёрное или Балтийское. Внутренние моря соединены с Мировым океаном проливами: выйти из Средиземного моря в Атлантику можно, пройдя Гибралтарским проливом, а Берингов пролив соединяет Северный Ледовитый и Тихий океаны.

К числу внутренних морей принято относить и два водоёма, не связанных в настоящее время с Мировым океаном — Каспийское и Аральское моря. Несколько миллионов лет назад они были частями огромного древнего моря Тетис, но его площадь уменьшилась, и оно распалось на отдельные части. В середине ХХ в. уровень Каспийского моря начал понижаться и в 1977 г. достиг 29 м ниже уровня океана. Для спасения этого уникального водного бассейна разработали проект переброски в него части стока сибирских рек. Но неожиданно уровень моря за 20 последующих лет поднялся почти на 2,5 м. Судьба Аральского моря оказалась трагической: его площадь сократилась в 5 раз.

Свойства морской воды

Температура воды в океане зависит от географической широты, иными словами, чем ближе к экватору, тем вода теплее. Но сильнее всего прогревается вода, до 35 °C, в замкнутых внутренних морях, особенно в Красном море. Самая холодная вода, меньше 2 °C, — в полярных морях и океанах. Вода во всех океанах и морях солёная, но солёность их разная. Самые солёные моря — Красное и Аравийское, а самые пресные — Балтийское и моря Северного Ледовитого океана.

Солёность Кара-Богаз-Гола составляет 164 %. Это в 4 раза выше, чем у самого солёного моря в Мировом океане — Красного, но почти вдвое меньше, чем у самого солёного водоёма Земли — Мёртвого моря.

Морские течения

Если температура воды течения выше, чем у окружающей его воды, оно считается тёплым, если ниже — холодным. К северу и к югу от экватора в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах с востока на запад устремляются мощные потоки тёплых пассатных течений с межпассатными противотечениями между ними. Вокруг же Антарктиды мчится холодное течение Западных Ветров. Роль этих течений невозможно переоценить.

Тёплые течения приносят осадки и смягчают климат, холодные течения делают его суровее. Благодаря холодному течению Куросио на японском о. Хоккайдо проводили зимние Олимпийские игры, в то время как на соседнем о. Хонсю люди ходили в летних платьях. Из-за обогревания Европы тёплым Гольфстримом широколиственные леса там растут на тех же широтах, на которых в Северной Америке ледяное Лабрадорское течение обусловливает появление тундры.

Холодные течения — Бенгальское, Перуанское и Калифорнийское — ответственны за появление пустынь на тех материках, возле которых они проходят. Но иногда и с пустынями происходят чудеса. Когда к западному берегу Южной Америки, оттеснив Перуанское, пробивается тёплое течение Эль-Ниньо, после нескольких дней проливных дождей пустыня Атакама преображается — повсюду появляются травы и цветы.

Реки, водопады и водохранилища

Воды на нашей планете очень много, но из каждых десяти литров воды девять с половиной литров солёные. На долю пресной воды, без которой на Земле невозможна жизнь, остаётся совсем немного. Чтобы обеспечить себя пресной водой, люди издавна селились у источника, на берегу озера или чаще всего у реки. Изображения многих рек на картах напоминают разветвлённое дерево. Ствол дерева — это главная река, а его ветви — это притоки, большие и малые реки и ручьи, впадающие в главную реку. Начинается каждая ветвь с истока — маленького родничка или болота, озера или ледника. А заканчивается устьем, где река впадает в другую реку, озеро или море. Как ни удивительно, определить, какая река нашей планеты самая большая, непросто.

Споры о том, какую из рек считать длиннейшей, продолжались почти до конца ХХ в. В старых книгах вы можете прочитать, что самые большие реки нашей планеты — это Миссисипи или Нил.

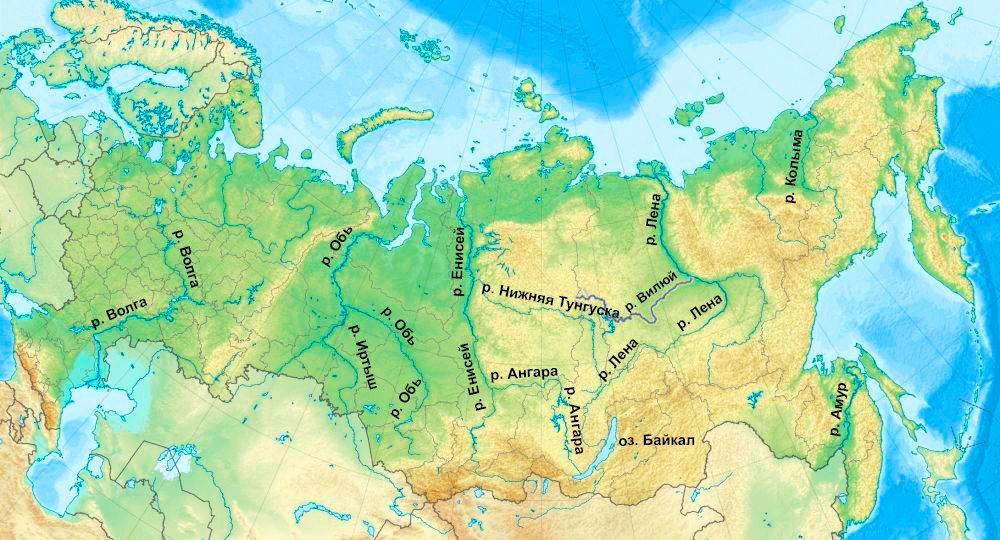

В последнее время с помощью современных методов исследования было уточнено, что длина самой полноводной реки мира Амазонки, принимающей больше пятисот крупных притоков и достигающей в нижнем течении ширины около 5 км, превышает 7 тыс. км. В нашей стране самыми длинными реками признают Обь с Иртышом (5410 км), Лену (4400 км), Амур с Шилкой и Ононом (4279 км), Енисей от истоков Большого Енисея (4012 км) и длиннейшую реку Европы Волгу (3531 км).

Равнинные реки петляют, образуя изгибы и петли — меандры. Горные реки стремительно мчатся вниз, часто спрыгивая с обрывов водопадами. В 1935 г. американский лётчик Джим Эйнджел (по-испански Анхель), пролетая на километровой высоте над руслом неисследованного притока Ориноко, едва не врезался в неожиданно возникшую перед ним гору, с которой низвергался грохочущий поток воды. Высота этого водопада, названного в честь первооткрывателя, — 1054 м. Анхель — самый высокий водопад в мире, в три раза выше Останкинской телебашни.

С незапамятных времён земледельцы начали поливать свои посевы, чтобы не погиб урожай. Люди научились создавать искусственные реки-каналы и рукотворные озёра-пруды. Каналы бывают и оросительные, и осушительные. Благодаря им удаётся превращать болотные трясины в луга и поля. Система каналов и плотин-дамб защищает Нидерланды от затопления морем.

Люди не первыми начали создавать водохранилища. Трудолюбивые бобры издавна строили запруды на лесных речках. Но человек их превзошёл: крупные водохранилища соперничают по площади с морями. Как правило, на их плотинах возводятся гидроэлектростанции, которые производят самую дешёвую электроэнергию и не загрязняют природную среду, что очень важно в наше время.

В начале XVIII в. российский император Пётр I приказал создать искусственное озеро Сестрорецкий Разлив путём запруды рек Сестры и Чёрной. Это водохранилище считают старейшим из ныне существующих в мире.

Озера и болота

Крупные углубления в земле, заполненные водой, называют озёрами. Озёр на нашей планете немало. Они занимают около 2 % площади суши. Некоторые крупные озёра — Каспийское, Аральское, Мёртвое — традиционно называют морями. Небольшие озерца в степях, пересыхающие летом, зовут у нас блюдцами, а в США — дырявыми котелками. В самом глубоком озере на Земле, Байкале (1637 м), сосредоточена пятая часть мировых запасов чистейшей пресной воды. Самое большое по площади озеро в мире Верхнее, вместе с озёрами Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио входит в систему североамериканских Великих озёр, но по запасам воды они уступают Байкалу.

Бывают озёра проточные, из которых вытекают реки, — вода в них постоянно обновляется. А в воде бессточных озёр содержащиеся даже в пресной воде соли накапливаются, и они становятся солёными. В Казахстане есть удивительное озеро Балхаш. Западная его часть пресная, а восточная — солёная. Дело в том, что на западе в озеро впадает река Или, воды которой опресняют эту часть озера. Во многих районах Земли важную роль в снабжении людей водой играют подземные воды. После дождя часть воды испаряется, часть попадает в реки и озёра, а часть просачивается в землю. Там эта грунтовая вода накапливается на плотных, водоупорных, слоях горных пород. Люди используют её с помощью колодцев.

Иногда грунтовые воды выходят из-под земли, образуя родник, или ключ. Если вода оказывается между двумя водоупорными пластами, со временем, по мере её накопления, давление в водоносном слое повышается. Из скважины, пробурённой до этого слоя, вода бьёт фонтаном, это называется артезианским колодцем. Подземные воды иногда бывают горячими и используются для отопления или минеральными и используются при лечении ряда болезней.

Многие неглубокие озёра постепенно зарастают водными растениями и превращаются в болота. Но бывают и другие причины возникновения болот. Чаще всего они образуются там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности. В этих местах формируются заросшие осокой, камышом и тростником низинные болота, иногда эти болота небезопасны, не зря многие опасаются попасть в трясину, которая так и норовит утянуть на дно. Но в нашей стране огромные площади занимают безопасные верховые болота, куда люди отправляются за клюквой и другими ягодами. Одно время люди боролись с болотами, осушали их. Однако выяснилось, что болота — важнейшая составляющая экологической системы: за их гибелью вскоре следует и гибель леса, в котором оно находилось.

Ледники

Посмотрите на карту или на глобус: большая часть материка Антарктида и островов в Арктике, в том числе самый большой остров нашей планеты Гренландия, а также высокогорья закрашены белым цветом. Так принято обозначать не тающие летом льды — ледники. Именно в ледниках законсервирована большая часть пресной воды на Земле, а если бы они вдруг растаяли, уровень воды в морях и океанах поднялся бы на несколько метров, и моря затопили бы огромные участки суши. Многие думают, что ледники — это скопление замёрзшей воды. Это не совсем так. В местах, где скапливаются многометровые толщи снега, он под собственной тяжестью начинает уплотняться и превращается сначала в зернистый фирн, а потом в прозрачный зеленоватый лёд. Ледники бывают горные или покровные. Вершины высоких гор покрыты вечными льдами, даже если они находятся вблизи экватора, как высшая точка Африки вулкан Килиманджаро или ряд вершин в Андах.

В истории Земли было много ледниковых периодов, когда климат был холоднее, чем сейчас, и многокилометровые ледяные щиты существовали и близ полюсов и существенно южнее. Учёными лучше всего изучены оледенения сравнительно недавнего времени — за последний миллион лет, когда территория значительной части севера Евразии и Северной Америки четырежды покрывалась льдом толщиной в несколько километров.

Максимальное из оледенений, Днепровское, происходило 230—100 тыс. лет назад. В ту эпоху существовало два центра оледенения. Самый крупный центр находился на территории Скандинавского полуострова, другой — на Новой Земле и на севере Урала. Языки ледника спускались по долинам Днепра и Дона до широты современного г. Днепропетровска.

Вода является важнейшим фактором, лежащим в основе жизни на планете. Вода необходима живым организмам и, безусловно, человеку. Запасы воды в мире различны в каждой стране. Одной из самых богатых этим ресурсом государством является Россия с огромным разнообразием её внутренних вод.

Понятие термина внутренние воды

Внутренние воды – это водная территория, принадлежащая определённому государству и лежащая в пределах его внешних границ.

Внутренние воды делятся на две категории:

- Внутренние морские воды;

- Внутренние неморские воды.

К внутренним морским водам относятся:

- Воды морей, лежащих внутри территории государства в пределах его границ;

- Воды морских заливов, берега которых принадлежат государству, если ширина залива не превышает 24 морских мили (1 морская миля равняется 1852 метрам);

- Воды исторических морей;

- Воды исторических морских заливов;

- Воды морских портов.

К внутренним неморским водам относятся:

- Воды рек;

- Воды озёр;

- Воды иных природных водоёмов (болота и так далее);

- Воды искусственных водоёмов (водохранилищ, каналов);

- Подземные воды;

- Ледники.

Обязательным признаком внутренних неморских вод государства является их расположение в пределах государственных границ этого государства.

Общая характеристика внутренних вод России

Каждая река имеет такую характеристику как бассейн. В общем смысле бассейном называется территория земной поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекают в данные водоём или вотодок. Если рассматривать реки как поверхностные воды, то бассейном таких вод является океан.

Реки, расположенные на территории России и относящиеся к её внутренним водам, стекают в три океана: Северный Ледовитый, Тихий и Атлантический и таким образом относятся к бассейну одного из упомянутых океанов. Также реки относятся к бассейну внутреннего стока, то есть территории, с которой река и её притоки собирают воду.

Следующей характеристикой реки является её питание. Все реки планеты Земля классифицируются по этому признаку, который предложил известный русский климатолог Александр Иванович Войенков (1842 –1916).

Питание реки – это способ поступления в реку вод различного происхождения, которое определяет водный сток и водный режим реки.

Выделяют 4 основных вида питания рек:

- Дождевое питание реки;

- Снеговое питание реки;

- Ледниковое питание реки;

- Подземное (грунтовое) питание.

Кроме этих 4-х основных видов питания рек различают ещё 2 дополнительных вида:

- Озёрное питание реки;

- Болотное питание реки.

Каждая река имеет, как правило, более одного вида питания.

Водный (гидрологический) режим реки – изменение водного объекта – реки, которое обусловлено географическими и физическими, главным образом климатическими условиями бассейна.

Водный режим реки включает суточные колебания, сезонные (внутригодовые) колебания (половодье, межень, паводок) и многолетние колебания, такие как годы с пониженной водностью и годы с водностью повышенной.

Половодье – это увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня. Для половодья характерны следующие признаки:

- Ежегодное повторение в один и тот же сезон (например, весной, когда таёт снег и лёд);

- Длительность по времени увеличения водности реки;

- Выход вод из русла реки;

- Затопление поймы реки (части речной долины, находящейся выше русла реки).

Половодье вызывается продолжительным и усиленным (интенсивным) притоком воды вследствие следующих причин:

- Весеннее таяние снега на равнинах;

- Летнее таяние снега и ледников в горах;

- Обильные дожди.

Межень – это низкий уровень воды в реке, а также период времени, когда такой низкий уровень сохраняется.

Для рек умеренной полосы характерными являются летняя и зимняя межень, поскольку в эти сезоны поверхностный сток рек мал и реки питаются, в основном, грунтовыми (подземными) водами.

Паводок – это увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня. Для паводка характерны следующие признаки:

- Многократное повторение в разные времена года (в отличие от половодья, которое происходит всегда в один и тот же сезон);

- Кратковременность по времени увеличения водности реки (в отличие от долговременности половодья).

Паводок вызывается кратковременным и усиленным (интенсивным) притоком воды вследствие следующих причин:

- Таяние снега в период оттепелей;

- Обильные дожди.

Паводки не повторяются периодически, в отличие от половодья. Обычно паводок продолжается от нескольких долей часа до нескольких суток. Паводок может возникать в любое время года, в отличие от половодья, имеющего сезонный характер протекания.

В водном режиме реки рассматривают следующие виды колебаний:

- Колебания уровня воды в реке (режим уровня);

- Колебания расхода воды (режим стока);

- Колебания ледовых явлений (ледовый режим);

- Колебания температуры (термический режим).

Стоит также особо отметить, что естественный (природный) режим реки (и других водных объектов) часто существенно изменяется под воздействием хозяйственной деятельности человека. Это зависит от наличия (или отсутствия) различных гидротехнических сооружений (например, гидроэлектростанций на реках, шлюзов и так далее).

В этом случае выделяют ещё 2 вида водного (гидрологического) режима:

- Природный (естественный) режим;

- Регулируемый режим.

Реки бассейна Северного Ледовитого океана

Реки России, относящиеся к бассейну Северного Ледовитого океана, являются самыми длинными и полноводными. Среди них выделяются две реки: река Лена – самая длинная река на территории России и река Енисей – самая полноводная река на территории России. Самой большой рекой в России по площади водосбора является река Обь.

Питание рек, относящихся к бассейну Северного Ледовитого океана, смешанное, но преобладает снеговое (это связано с климатическими условиями территории протекания рек). Зимой реки бассейна Северного Ледовитого океана замерзают, а весной начинается половодье.

Самые крупные реки Сибири берут своё начало в горах (Алтай, Саяны, горы Прибайкалья) и имеют в этих районах горный характер протекания.

Реки России, расположенные на Восточно-Европейской равнине и относящиеся к бассейну Северного Ледовитого океана, на всём своём протяжении имеют равнинный характер.

Реки бассейна Тихого океана

Основной рекой России, относящейся к бассейну Тихого океана, является река Амур вместе с притоками: реки Зея, Бурея и Уссури.

Питание рек бассейна Тихого океана преимущественно дождевое. Для этих рек характеры летние паводки. Вследствие муссонных дождей реки, относящиеся к бассейну Тихого океана, часто разливаются, и эти разливы бывают катастрофическими.

Реки бассейна Атлантического океана

Реки России, относящиеся к бассейну Атлантического океана – это Нева и Западная Двина, впадающие в Балтийское море, а также Днепр, впадающий в Чёрное море и Дон, и Кубань, впадающие в Азовское море.

Эти реки имеют преимущественно снеговое питание. Весной на этих реках наблюдается небольшое половодье. Исключение может составить река Нева, которая периодически затапливает расположенный на ней город Санкт-Петербург из-за нагонов воды из Балтийского моря.

Реки бассейна внутреннего стока

Реки России, которые не впадают ни в какое море и, соответственно, не относятся ни к какому океанскому бассейну, являются реками бассейна внутреннего стока.

Крупнейшей в России и одной из крупнейших рек на Земле, а также самой большой по водности и площади бассейна в мире является река Волга. Бассейн Волги занимет 30 % территории Восточно-Европейской равнины. Волга образует обширную дельту и связана каналами с Москвой-рекой и с рекой Дон. Также к рекам внутреннего стока относятся реки Урал, Эмба и Терек.

Для рек внутреннего стока характерно преимущественно снеговое питание.

Озёра и искусственные водоёмы

В России около 3 миллионов озёр, среди которых самое большое море-озеро мира – Каспийское, а также самое глубокое (1637 м) в мире пресноводное озеро Байкал.

- озеро Байкал (31,5 тыс. км 2 );

- озеро Ладожское (17,7 тыс. км 2 );

- озеро Онежское (9,7 тыс. км 2 );

- озеро Таймыр (4,6 тыс. км 2 );

- озеро Ханка (4,2 тыс. км 2 );

- озеро Чудское с Псковским (3,5 тыс. км 2 ).

Размещение озёр по территории России неравномерное и зависит, прежде всего, от следующих условий:

- Геологического строения местности;

- Рельефа местности;

- Климата;

- Залегания грунтовых вод.

В связи с ростом засушливости климата количество озёр значительно уменьшается к югу России.

Озёрные котловины также разнообразное происхождение:

- Тектоническое (озеро Байкал в Сибири);

- Вулканическое (озера Курильское и Кроноцкое на полуострове Камчатка);

- Термокарстовое (озеро Неджели в Республике Саха (Якутия));

- Ледниковое (озёра Ладожское и Онежское на северо-западе России);

- Путём образования естественных плотин (завалов) (озёра на берегах Азовского и Чёрного морей);

- Путём отсечения части акватории морей (лиманы) (на крупных реках: Волге, Каме, Енисее);

- Искусственное (водохранилища) (Рыбинское, Камское, Красноярское).

Озёра важные источники пресной воды, пищевых продуктов и сырья (например соли в озёре Эльтон, Прикаспийская низменность, озере Баскунчак, Астраханская область). Озёра служат судоходными путями, а также регуляторами стока воды.

Озёра, в отличие от рек, являются водоёмами со спокойной водой. Однако, они оказывают активное влияние на природу:

- Озёра изменяют рельеф (создают дно и берега, заполняют свои котловины илом и торфом, создавая заболоченные равнины, а также солью, образуя солончаки и залежи солей);

- Озёра влияют на климат (снижают жару в летний сезон, а в зимний сезон смягчают холода: увлажняют поверхность земли испаряющейся влагой).

Важно отметить, что новым типом озёр стали водохранилища, искусственно созданные человеком на реках путём сооружения плотин.

Водохранилища предназначены для содержания запасов пресной питьевой воды. Однако (как многое созданное человеком), эти искусственные водоёмы могут оказывать отрицательное влияние на природу: затоплять леса и сельскохозяйственные угодья, поднимать со дна затопленные торфяники, разрушать естественные берега рек и так далее.

Болота

Болота, как реки и озёра, также относятся к внутренним водам. Общая площадь болот в России составляет около 2 миллионов км 2 . Это составляет немногим более 10% всей территории страны.

Основной причиной образования болот является чрезмерное увлажнение подпочвенного слоя земли – грунта при выпадении большого количества осадков при малом их испарении и замедленном стоке.

Болота образуются также из мелких озёр, которые в ходе своего эволюционного (жизненного) цикла в итоге заболачиваются.

Наиболее заболоченными районами России являются:

- Северо-запалная часть Русской равнины (заболочено до 20 – 30 % территории);

- Васюганье на Западно-Сибирской равнине ( заболочено до 70% территории);

- Бассейн реки Амур (заболочено ддо 10 – 12 % территории).

Болота имеют важное природное значение. Прежде всего, они являются источниками питания рек и озёр, а также районами произрастания полезных ягод: клюквы, морошки и средой обитания многих видов растений и животных. Вследствие этого сохранение болот приобретает большую важность.

Болота имеют и хозяйственное значение для человека. В болотах лесной зогы России сосредоточено около 80 % запасов торфа страны, который находит применение в химической промышленности.

Подземные (грунтовые) воды

Подземные (грунтовые) воды имеют очень важное значение как в самой природе, так и для человека. Подземные воды питают реки и озёра, пробиваясь на дне ключами. На поверхность земли грунтовые воды выходят родниками.

Человек добывает подземные воды посредством колодцев и скважин. Эти воды используются для питья, быта, а также полива полей и обводнения пастбищ для скота.

Подземные (грунтовые) воды образуются в результате проникновения талых и дождевых вод в глубину земли.

По своим свойствам подземные воды бывают 2 видов:

Минеральные воды содержат в своём составе растворимые соли и газы и используются человеком в лечебных и профилактических целях.

На Камчатке и Кавказе выявлены особые подземные воды – термальные с температурой от 30 до 300 градусов Цельсия. Такие воды также используются человеком в лечебно-профилактических, например, на месте термальных источников на Камчатке создан санаторий Паратунка в 70 км от Петропавловска-Камчатского.

Запасы подземных (грнтовых) водд в России исчисляются многими триллионами кубических метров, однако пригодными для использования признаются только 350 миллиардов. В настоящее время используется лишь малая часть этих вод – около 5%.

Подземные воды, несмотря на огромные по сравнению наземными запасами, также со временем могут иссякнуть. Поэтому они требуют бережного расходования, нуждаются в охране и защите от загрязнения.

Ледники

На территории России ледники занимают около 11% суши. Также 14% суши занимает подземный лёд (вечная мерзлота), что составляет 11,2 миллиона км 2 .

Ледники являются запасниками жидкости (влаги), питают реки и меняют рельеф. В этом состоит их влияние на природу.

На арктических островах России встречаются покровы льда, однако не материкового. как в Антарктике, а своеобразные “островные шапки”.

В горных районах России: на Кавказе, Северном Урале и Алтае, в Восточной Сибири и Саянах, в Забайкалье и на Камчатке расположены горные ледники общей площадью около 3 тысяч км 2 .

Ледники характеризуются таким понятием как снеговая граница – линия, разграничивающая снег, который не тает круглый год и снег, который периодически тает.

В южных высокогорьях снеговая граница лежит выше, чем в северных. А в Антарктической полосе эта граница спускается до уровня моря.

Таким образом, высота снеговой границы зависит от климата – чем суровей климат, тем снеговая граница расположена ниже.

Также высота снеговой границы зависит от влажности климата. Так, на склонах Западного Кавказа, где отмечается высокая влажность, эта граница проходит на высоте 2700 – 2800 м над уровнем моря. В более сухих (соответственно менее влажных) склонах Восточного Кавказа снеговая граница проходит на высоте 3000 – 3200 м над уровнем моря.

В настоящее время на Кавказе учёные насчитывают около 1400 ледников, на Алтае – 754 ледника, а в горных районах Восточной Сибири – 200 ледников.

Подведение итогов

Внутренние воды России: реки и озёра, природные и искусственные водоёмы, подземные воды и ледники составляют важную часть ресурсов, необходимых для жизни. Бережное и разумное их использование – залог жизни будущих поколений не только в нашей стране, но и во всём мире, так как Россия бесспорно является богатейшей в мире страной по своим водным запасам.

Читайте также: